まんまるの瞳とちょこちょこ動く姿が愛らしいハムスター。「飼ってみたい!」と思っている方、あるいはすでに飼い始めたものの「この飼い方で合ってる?」と不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ハムスターを家族として迎えることは、小さな命と向き合う素晴らしい経験ですが、彼らが健康で幸せに暮らすためには、正しい知識と準備が必要です。

この記事では、ハムスターを初めて飼う方でも安心してスタートできるよう、必要なものから日々の正しいお世話の方法、健康管理のポイントまで、「ハムスターの飼い方」について網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたの愛らしいハムスターとの暮らしが、より豊かで楽しいものになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

この記事の結論

- まず、ハムスターは縄張り意識が強く臆病で、環境の変化に弱い動物であることを理解する

- ハムスターの飼育には、初期費用で大体1万円以上はかかることになる

- 最適な温度は20~26℃で、湿度は40~60%なので、これを維持することが重要

- 主食はペレットで野菜や果物を適度に与え、与えてはいけないものも把握しておく

目次

ハムスターを飼う前に知っておきたいこと

ハムスターを家族として迎える前に、まず彼らの生態や飼育について基本的なことを知っておくことが大切です。

ハムスターは可愛らしい姿をしていますが、夜行性で縄張り意識が強く、とても臆病な動物です。環境の変化に敏感でストレスを感じやすいため、静かで落ち着ける場所を提供する必要があります。

また、種類にもよりますが寿命は2~3年程度と比較的短く、その短い生涯を幸せに過ごさせてあげる責任が飼い主にはあります。

安易な気持ちで飼い始めてしまうと、ハムスターにとっても飼い主にとっても不幸になってしまう可能性があります。

飼育に必要な費用や時間、病気になった場合の対応なども含め、最後まで責任を持って飼えるかをしっかりと考えましょう。

ハムスターの種類とそれぞれの特徴

ハムスターにはいくつかの種類があり、それぞれ大きさや性格、飼育の難易度が異なります。代表的な種類を知っておくことで、自分に合ったハムスターを選ぶ参考にできます。

| ゴールデンハムスター | 体長約15~20cm。 体が大きく、比較的人に慣れやすい傾向があります。 ただし、単独飼育が必須で、他のハムスターと一緒にすると喧嘩をしてしまいます。 |

| ジャンガリアンハムスター | 体長約7~12cm。 体が小さく、温厚な性格の子が多いですが、臆病な一面もあります。 ゴールデンに比べて少し素早い動きをします。 |

| ロボロフスキーハムスター | 体長約7~10cm。 非常に小さく、動きが素早いのが特徴です。 臆病で観賞用とされることが多く、触れ合うのにはあまり向きません。 複数で飼育できる場合もありますが、相性には注意が必要です。 |

これらの特徴を理解し、自分のライフスタイルや飼育経験に合った種類を選ぶことが、ハムスターとの楽しい暮らしの第一歩となります。

寿命と飼育にかかる費用

ハムスターの平均寿命は、種類や飼育環境によって異なりますが、一般的に2年~3年程度です。短い期間ではありますが、その間、毎日のお世話や健康管理が必要です。

飼育にかかる費用についても理解しておきましょう。まず、初期費用としてハムスターの生体代に加え、ケージ本体、回し車、給水器、食器、巣箱、床材、フードなどを揃えるのに数千円から1万円以上かかります。

次に、月々かかる維持費用としては、フード代、床材代、電気代(空調費など)があり、これらは種類や使用する量によって変動しますが、概ね月々1,000円~2,000円程度を見込んでおくと良いでしょう。

さらに、ハムスターは病気やケガをすることもあり、その場合は動物病院での診察費や治療費が発生します。予期せぬ医療費がかかる可能性があることも念頭に置いておくことが重要です。

飼育環境を整える心構え

ハムスターにとって快適な飼育環境を整えることは、健康維持のために非常に重要です。

彼らは人間のように快適な室温や湿度を選べないため、飼い主が常に適切な環境を管理してあげる必要があります。理想的な温度は20~26℃、湿度は40~60%程度と言われています。特に夏場の高温や冬場の低温、そして乾燥や多湿はハムスターの体調を崩す原因となります。

ケージの設置場所も重要で、直射日光が当たる場所やエアコンの風が直接当たる場所、騒がしい場所は避けるべきです。

また、ハムスターは非常に脱走が得意なため、「これくらい大丈夫だろう」という油断は禁物です。常にケージの扉がしっかり閉まっているか確認し、脱走対策を徹底するという心構えが必要です。

日々の小さな変化にも気づけるよう、観察を怠らないことも大切です。

ハムスターの飼育に必要なものリスト

ハムスターを家庭に迎えるにあたり、彼らが安全かつ快適に暮らすための準備は非常に大切です。

まずは最低限必要な飼育グッズを揃えましょう。これらはハムスターの生活の基盤となるものです。

- ケージ:ハムスターの家となる最も重要なアイテムです。適切な広さのものを選びましょう。

- 床材(敷材):ケージ内に敷く素材で、保温や吸湿、巣作りのために必要です。

- 回し車:ハムスターの運動不足解消に不可欠です。適正なサイズのものを。

- 給水器:新鮮な水をいつでも飲めるように設置します。

- 食器:フードを入れる容器です。ひっくり返しにくい安定したものがおすすめです。

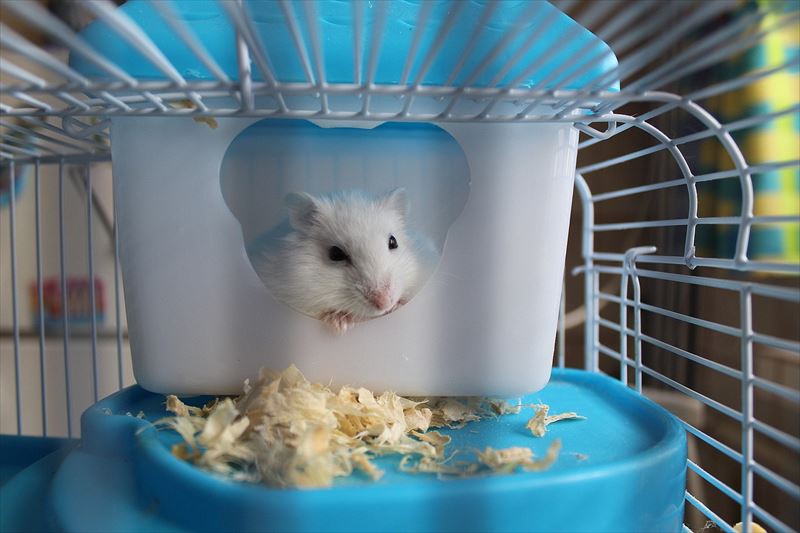

- 巣箱(ハウス):ハムスターが安心して眠ったり隠れたりできる場所です。

- 主食ペレット:ハムスターの健康を維持するための総合栄養食です。

- トイレ・トイレ砂:トイレの場所を覚える子には設置します。

これらのアイテムを事前に揃えておくことで、ハムスターが新しい環境にスムーズに慣れることができます。

ケージの種類と選び方【広さや素材が重要】

ハムスターのケージは彼らの生活空間そのものです。種類はいくつかあり、それぞれ特徴が異なります。

金網タイプのケージは通気性が良い反面、床材を掻き出すことや、金網を噛んで不正咬合の原因になる可能性があります。

水槽タイプは床材を多く敷き詰められ、ハムスターが潜る習性を満たしやすいですが、通気性には劣ります。

プラスチック製のケースは軽量で扱いやすいものが多いです。

ケージ選びで最も重要なのは「広さ」です。ハムスターは狭い場所だとストレスを感じやすく、体調不良の原因にもなります。

特にゴールデンハムスターには、ある程度の広さがあるケージが必要です。素材によって手入れのしやすさも変わるので、掃除の負担も考慮して選びましょう。

ケージの設置場所の注意点

ハムスターが安心して暮らせるよう、ケージの設置場所には十分な配慮が必要です。

まず、直射日光が当たる場所は避けましょう。ケージ内の温度が急上昇し、熱中症を引き起こす危険があります。

同様に、エアコンやヒーター、扇風機の風が直接当たる場所も体調を崩す原因となるため避けてください。

また、ハムスターは音や振動に敏感なので、テレビの近くや人の行き来が多い場所、洗濯機などの振動がある場所はストレスになります。静かで、温度や湿度が一年を通して安定している場所を選びましょう。

床に直接置くと冷えすぎたり、ホコリを吸い込みやすいため、台の上に置くのがおすすめです。高い場所に置きすぎると、地震などで落下する危険もあるため注意が必要です。

床材、回し車、給水器、食器、巣箱の選び方

飼育に必要なアイテムにはそれぞれ選び方のポイントがあります。

床材

広葉樹のチップや紙製のものが一般的です。アレルギーの原因となる可能性のある針葉樹チップは避けた方が無難です。誤飲しても安全な素材を選びましょう。

回し車

ハムスターの体に合ったサイズを選ぶことが重要です。小さすぎると腰を痛める原因になります。静音タイプや、継ぎ目のない安全な構造のものを選びましょう。

給水器

ボトルタイプが衛生的でおすすめです。ハムスターの口の高さに合うように設置します。毎日新鮮な水に交換しましょう。

食器

ひっくり返されにくく、齧られにくい陶器製や金属製のものが適しています。清潔に保つために洗いやすい形状が良いでしょう。

巣箱(ハウス)

ハムスターが身を隠せる安心できる場所です。素焼きのハウスは夏場涼しく、木製やプラスチック製などさまざまな素材があります。複数の入り口があるタイプだと、いざという時に逃げ道ができてハムスターが安心しやすいです。

これらのアイテムを適切に選ぶことで、ハムスターの快適性が大きく向上します。

その他あると便利なもの【温度計・湿度計など】

必須ではありませんが、ハムスターの健康管理や飼育の質を高めるために、いくつかあると便利なアイテムがあります。

特に、ケージ周辺の温度と湿度を正確に把握するための温度計・湿度計は強く推奨されます。

ハムスターは温度・湿度の変化に弱いため、これらを使って常に快適な環境が保たれているかを確認することは非常に重要です。

その他には、砂浴び用の砂と容器(砂浴びはストレス解消や体を清潔に保つために必要)、かじり木(歯の伸びすぎ防止)、冬場のヒーターや夏場の冷却グッズ(エアコンがない場合)、動物病院への移動に使うキャリーケースなどがあります。

これらを適切に活用することで、ハムスターのQOL(生活の質)を向上させることができます。

ハムスターの快適な飼育環境の作り方【温度・湿度・静けさ】

ハムスターが心身ともに健康に過ごすためには、人間が意識して快適な飼育環境を整えてあげることが不可欠です。特に重要な要素は「温度」「湿度」「静けさ」の3つです。

ハムスターは自分で体温調節をしたり、環境を選んだりすることが難しいため、飼い主の管理が直接、彼らの健康に影響します。

高温多湿や低温、そして騒音や振動は、ハムスターにとって大きなストレスとなり、病気の原因となることがあります。

ケージを置く場所を慎重に選び、エアコンや除湿機、加湿器などを適切に使い、日頃からケージ周辺の環境をチェックすることが、ハムスターが安心して暮らせる環境を作る上での基本となります。

ハムスターにとって最適な温度と湿度とは

ハムスターが最も快適に、健康的に過ごせる温度と湿度の範囲を知ることは、飼育において非常に重要です。

一般的に、ハムスターにとって最適な温度は20℃~26℃、湿度は40%~60%と言われています。この範囲から大きく外れると、ハムスターは体調を崩しやすくなります。

例えば、30℃を超えるような高温環境では熱中症のリスクが高まり、逆に10℃を下回るような低温環境では疑似冬眠に入ってしまう危険があります(疑似冬眠はハムスターにとって命に関わる危険な状態です)。

また、湿度が高すぎると皮膚病や呼吸器系の病気を引き起こしやすくなり、乾燥しすぎると呼吸器系や鼻・喉を痛めることがあります。

常に温度計と湿度計でケージ周辺の環境を確認し、この最適な範囲を維持するように努めましょう。

季節ごとの温度・湿度管理のポイント

日本の四季は寒暖差や湿度の変化が大きいため、季節に応じたきめ細やかな温度・湿度管理が必要です。

夏場(特に梅雨明け~9月)

高温多湿になりやすいため、エアコンを使って室温を25℃前後に保つのが最も効果的です。

エアコンが使えない場合は、冷却プレートや凍らせたペットボトルをケージの外に置くなどの工夫も有効ですが、ケージ内の温度を測りながら行うことが重要です。

除湿機で湿度管理も行いましょう。直射日光は絶対に避けてください。

冬場(特に12月~3月)

低温乾燥になりやすいため、エアコンやペットヒーターを使ってケージ周辺を暖かく保ちます。

エアコンを使う場合は空気が乾燥しやすいので、加湿器を併用するか、濡れタオルを干すなどで湿度を保ちましょう。

ケージ全体を覆う毛布やパネルヒーターも有効ですが、熱くなりすぎないように注意が必要です。

季節ごとに最適な環境を維持することで、ハムスターをさまざまな健康リスクから守ることができます。

ハムスターの食事【何をどれだけ与える?】

ハムスターの健康は、毎日の食事によって大きく左右されます。

彼らの食事の基本は、ハムスター専用の主食ペレットです。これには、ハムスターに必要な栄養素がバランス良く含まれています。

ペレットを中心に与えつつ、副食として少量の野菜や果物、種子類などをバランス良く与えることが理想です。

食事の量は、ハムスターの種類や個体差、活動量によって異なりますが、一般的に体重の5~10%程度が目安と言われています。一度にたくさん与えるのではなく、一日に複数回に分けて与えるか、夜行性のため夕方から夜にかけて与えるのが良いでしょう。

常に新鮮な水が飲めるように、給水器のチェックも忘れずに行いましょう。与えすぎは肥満や病気の原因になるため、適切な量を与えることが大切です。

基本的なペレットの選び方と与え方

ハムスターの主食であるペレットは、彼らの健康維持に不可欠な栄養源です。

選ぶ際は、総合栄養食と記載されているものを選びましょう。これは、必要な栄養素がバランス良く配合されていることを意味します。

また、ハムスターの種類(ゴールデン用、ドワーフ用など)に合っているか確認することも大切です。中には添加物が多く含まれているものもあるため、できるだけシンプルで安全な原材料のものを選ぶと良いでしょう。

与える量は、パッケージに記載されている推奨量を参考に、ハムスターの体重や食べ残しを見ながら調整します。

常に新鮮なペレットが食べられるよう、一度に大量に与えず、毎日新しいものに交換するか、食べ残しをチェックして補充しましょう。

野菜・果物・種子類などの与え方と注意点

主食のペレットに加え、副食として野菜や果物、種子類を少量与えることで、栄養バランスを整えたり、食事の楽しみを与えたりすることができます。

与えても良いものとしては、小松菜、キャベツ(少量)、ニンジン、ブロッコリー、リンゴ(種は除く)、イチゴなどがあります。

ただし、これらの副食はあくまで「おやつ」と考え、ごく少量に留めることが重要です。与えすぎるとお腹を壊したり、偏食になったりする原因となります。

特に種子類は脂肪分が多いため、肥満になりやすいので注意が必要です。必ず新鮮なものを与え、傷んだものや人間用に加工されたものは絶対に与えないでください。

初めて与える際はごく少量から始め、ハムスターの様子をよく観察しましょう。

与えてはいけない危険な食べ物リスト

人間にとっては問題なくても、ハムスターにとっては有毒だったり、消化不良を引き起こしたりする危険な食べ物が存在します。これらを誤って与えないように、しっかり覚えておくことが重要です。

- ネギ類(玉ねぎ、ネギ、ニンニクなど):血液に悪影響を及ぼす可能性があります。

- チョコレート:ハムスターには分解できない成分が含まれており、中毒症状を引き起こします。

- アボカド:ハムスターにとって有毒な成分が含まれています。

- 生の豆類:消化不良や中毒の原因となる可能性があります。

- 柑橘類:酸が強く、お腹を壊すことがあります。

- 人間用のお菓子や加工食品:塩分、糖分、脂肪分が多く、栄養バランスを崩し病気の原因となります。

これ以外にも与えてはいけないものは多いため、判断に迷う場合は与えないのが賢明です。

ハムスターの日常のお世話と健康管理

ハムスターと毎日を楽しく過ごすためには、適切なお世話と健康管理が欠かせません。

日々のお世話は、単にフードや水を与えるだけでなく、ハムスターの様子を観察する大切な時間でもあります。

毎朝晩の食事と水の交換に加え、おしっこで汚れた床材の部分的な掃除は毎日行いましょう。週に一度はケージ全体の掃除を行い、常に清潔な環境を保つことが病気予防につながります。

お世話の際には、ハムスターの食欲や元気があるか、体に異常はないかなどをチェックする健康観察も同時に行う習慣をつけましょう。

日々の丁寧なお世話と観察こそが、ハムスターの小さな変化に気づき、病気の早期発見・早期治療に繋がるのです。

ケージの掃除方法と適切な頻度

ハムスターが健康に暮らすためには、ケージ内を清潔に保つことが非常に重要です。汚れた環境は病気の原因となります。おしっこで濡れたり汚れたりした床材は、毎日部分的に取り除きましょう。

ケージ全体の本格的な掃除は、床材を全て交換し、ケージ本体や中の用品を洗う作業で、週に1回程度行うのが目安です。掃除の間、ハムスターには安全な場所に一時的に避難してもらいます。

ケージや用品を洗う際は、ペット用の洗剤を使用するか、水でしっかりと汚れを洗い流し、洗剤を使う場合は成分が残らないようによくすすぎ、完全に乾かしてから使用してください。

梅雨時など湿度が高い時期は、いつもよりこまめに掃除することを心がけましょう。

ハムスターとの安全な接し方、慣れてもらうには?

ハムスターは臆病な動物なので、初めてお迎えした際は、すぐに触ろうとせず、まずは新しい環境に慣れてもらう期間が必要です。

ケージの外から優しく話しかけたり、手におやつを乗せてケージ越しに与えたりすることから始めましょう。

ハムスターが手に慣れてきたら、ケージの中に手を入れて、手のひらの上でおやつを食べるのを待つなど、焦らずゆっくりと距離を縮めます。

無理に掴もうとしたり、嫌がるのに追いかけたりすると、人間を怖がるようになり、噛み癖がついてしまうことがあります。ハムスターが威嚇したり逃げたりするサインを見せたら、すぐにやめてあげることが大切です。

慣れてきたら優しく抱き上げても良いですが、高いところから落とさないよう十分に注意しましょう。根気強く接することで、信頼関係を築くことができます。

毎日行いたい健康チェックのポイント【病気の早期発見】

ハムスターは体の小さいため、病気が進行しやすい傾向があります。

日々の健康チェックは、病気の早期発見と早期治療に繋がり、重症化を防ぐために非常に重要です。

- 食欲・飲水量:食事量や水を飲む量が極端に減っていないか。

- 糞尿:糞の形や硬さ、量、色に異常はないか。おしっこの量や色、臭いはどうか。

- 体の外観:毛並みに艶があるか、脱毛している箇所はないか。目、鼻、耳、口の周りが汚れていないか。歯が伸びすぎていないか。体に腫れや傷がないか。

- 行動:いつもより元気がない、じっとしている時間が増えた、ケージの中をぐるぐる回るなどの異常な行動はないか。

- 体重:定期的に体重を測り、急激な増減がないか確認する。

これらのポイントを毎日チェックすることで、ハムスターの小さな異変に気づきやすくなります。

少しでも気になることがあれば、迷わずハムスターを診てくれる動物病院に相談しましょう。

ハムスターがかかりやすい病気と予防・対策

小さな体を持つハムスターは、残念ながらいくつかの病気にかかりやすい性質があります。

特に、温度や湿度の変化、不衛生な環境、偏った食事、ストレスなどが原因で体調を崩しやすいです。

皮膚病、下痢などの消化器系の疾患、風邪や肺炎といった呼吸器系の疾患、そして高齢になると腫瘍なども見られます。これらの病気は、進行が早い場合があるため、飼い主が日頃から注意深く観察し、早期に異変に気づいて適切なケアや治療を行うことが非常に重要です。

病気になってからの治療も大切ですが、病気にならないように日頃から正しい飼育方法で予防に努めることが、ハムスターの健康と長寿に繋がります。

主な病気の症状と見分け方

ハムスターがかかりやすい病気とその代表的な症状を知っておくことは、病気の早期発見に役立ちます。

ウェッティテイル (増殖性回腸炎)

特に若いハムスターに見られる重い下痢性の病気。お尻や尻尾の付け根が濡れて汚れるのが特徴です。食欲不振や元気がないといった症状も伴います。

不正咬合

歯が伸びすぎてしまい、口の中を傷つけたり、食事ができなくなったりする状態。よだれが多い、食事に時間がかかる、硬いものを齧らなくなるなどのサインが見られます。

皮膚病

ダニ、真菌、細菌などが原因で起こります。体を痒がる、毛が抜ける、皮膚が赤くなる、フケが出るなどの症状が現れます。

腫瘍

体にしこりのようなものができる病気で、高齢のハムスターに比較的多く見られます。

これらの症状に気づいたら、速やかに動物病院に相談することが重要です。日頃から体をチェックし、小さな変化も見逃さないようにしましょう。

動物病院を受診するタイミングと選び方

ハムスターの様子が普段と違うと感じたら、ためらわずに動物病院を受診することが大切です。特に以下のような症状が見られる場合は、早急な受診が必要です。

- 食欲が全くない、または極端に減った状態が続く

- 下痢をしている、または便の様子がおかしい

- 呼吸が苦しそう、くしゃみや鼻水が出る

- 体を痒がったり、毛が抜けたりしている

- 体に腫れやしこりを見つけた

- 怪我をした、または歩き方がおかしい

- 一日中寝ていて全く活動しない、または異常に興奮している

ハムスターを診察できる動物病院は限られているため、事前に近所でエキゾチックアニマル(犬猫以外の特殊な動物)を診察できる病院を探しておくと安心です。

受診前に電話でハムスターの診察が可能か確認し、予約が必要かどうかも聞いておきましょう。

日頃からできる病気の予防法

ハムスターを病気から守るためには、日々の正しい飼育と管理が何よりも重要です。

まず、ケージ内を常に清潔に保つことが基本です。汚れた床材はこまめに交換し、定期的にケージ全体の掃除を行いましょう。

また、ハムスターにとって最適な温度(20~26℃)と湿度(40~60%)を維持することも、風邪や皮膚病などの予防につながります。

食事は主食のペレットを中心にバランス良く与え、与えすぎに注意しましょう。適度な回し車での運動も、肥満防止やストレス解消になり、健康維持に役立ちます。

そして、何よりも大切なのが、毎日ハムスターの様子を観察することです。早期に異変に気づくことが、病気の予防や早期治療に繋がります。

ハムスターの多頭飼いについて【基本は単独飼育】

ハムスターは、一部の例外を除いて基本的に単独で生活する動物です。

彼らは非常に縄張り意識が強く、同じケージの中に複数のハムスターがいると、激しい喧嘩をしてしまう可能性が高いです。

特にゴールデンハムスターは、雄・雌に関わらず単独飼育が絶対条件です。ジャンガリアンハムスターやロボロフスキーハムスターなど、種類によっては複数で飼育できる場合もありますが、それでも相性によっては喧嘩が起こることがあり、常に注意が必要です。

安易な気持ちで多頭飼いを始めると、どちらかのハムスターが怪我をしたり、最悪の場合は命を落としてしまうこともあります。

ハムスターにとって最も安全でストレスの少ない飼育方法は、「1匹につき1つのケージ」での単独飼育であることを強く推奨します。

ハムスター飼育の注意点とよくある質問

ハムスターの夏バテ・冬の寒さ対策は?

ハムスターは温度変化に非常に弱いため、日本の厳しい夏や冬を乗り越えるためには、飼い主さんの対策が不可欠です。

夏バテ対策

30℃を超えるような環境は命に関わります。エアコンを使って室温を25℃前後に保つのが最も有効です。

冷却プレートや凍らせたペットボトルをケージの外側に置くのも一時的な対策になりますが、ケージ内の温度を常に確認しましょう。風通しを良くすることも大切です。

冬の寒さ対策

10℃を下回る環境は疑似冬眠の危険があります。エアコンやパネルヒーター、ハムスター用の巣箱ヒーターなどを使って暖かく保ちましょう。

巣箱にティッシュやキッチンペーパーを細かくちぎって入れると、自分で温かい巣作りができます。乾燥しやすい冬は、加湿器などで湿度も管理しましょう。

温度計・湿度計を設置し、常にケージ周辺の環境を確認しながら調整してください。

ハムスターの脱走防止策は?

ハムスターは体が柔らかく、想像以上に狭い隙間でも通り抜けてしまう脱走の達人です。脱走してしまうと、家具の隙間に入り込んで出てこられなくなったり、電気コードを齧ったり、人間や他のペットに踏まれたりする危険があります。安全な暮らしのためには、徹底した脱走防止策が必要です。

まず、使用するケージの扉やロックがしっかり閉まるか、破損している箇所はないかを確認しましょう。ケージに継ぎ目がある場合は、隙間がないかチェックしてください。

回し車や給水器の設置場所によっては、そこから脱走する可能性もあるため注意が必要です。

ケージを設置する場所も、床ではなく台の上などに置くことで、万が一脱走しても発見しやすくなります。

ハムスターは夜行性だけど昼間起こしても大丈夫?

ハムスターは基本的に夜行性の動物で、昼間は巣箱などで眠って過ごし、夕方から夜にかけて活動を開始します。

昼間にスヤスヤ眠っている姿はとても可愛いですが、無理やり起こしてしまうと、彼らにとって大きなストレスとなります。

睡眠を妨げられることで体調を崩したり、性格が荒くなってしまったりする可能性もあります。

お世話や遊びは、ハムスターが自然に目を覚まして活動を始める夕方以降に行うのが理想的です。

ただし、病気のサインがないか確認するためなど、どうしても昼間に様子を見る必要がある場合は、大きな音を立てず、優しく声をかけたり、ケージを軽くトントンと叩いたりして、ハムスターのペースで起きるのを待つようにしましょう。

彼らの睡眠時間を尊重することが大切です。

まとめ|愛情を持って正しく飼育しよう

ハムスターとの暮らしは、彼らの愛らしい姿に癒され、日々の成長を見守る喜びを与えてくれます。

しかし、同時に小さな命を預かるという大きな責任も伴います。ハムスターが健康で幸せに暮らすためには、彼らの生態や習性を理解し、愛情を持って正しい飼育方法を実践することが何よりも大切です。

適切な飼育環境の整備、バランスの取れた食事、日々の丁寧なお世話と健康チェック、そして病気や怪我をした際の迅速な対応が、ハムスターの健やかな生活を支えます。

この記事でご紹介した情報が、あなたのハムスターとの素晴らしい共生生活の一助となれば幸いです。

もし飼育に関して不安なことや分からないことがあれば、一人で抱え込まずに、動物病院などの専門家に相談してください。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)