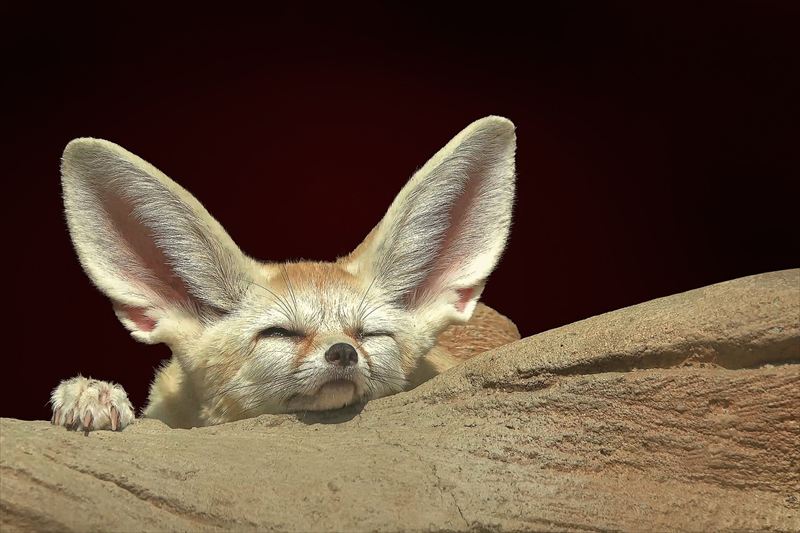

キツネ類の中ではペットとして飼育されていることも多いフェネックは、アニマルカフェなどで出会えることもある動物です。

日本では自宅で飼育することが可能な動物である一方、飼育にあたってはさまざまなハードルがあることでも知られています。

そんなフェネックの値段相場はどのくらいなのかをまとめましたので、お迎えしたいと考えている人はぜひ最後までチェックしてみてください。

この記事の結論

- フェネックは非常に生体価格が高く、値段相場は100万円前後となる

- 「必ずしも絶滅のおそれがあるわけではない」扱いの、ワシントン条約附属書Ⅱに掲載されている

- 警戒心がとても強く臆病でもあることから、ペットとしての飼育難易度は非常に高い

- イヌ科であるため犬の病気にかかる一方、ワクチン接種や受診などの環境が整っていない

目次

フェネックの値段相場は100万円前後

フェネックは非常に生体価格の高い動物であり、値段相場は大体100万円前後がかかると思っておいて良いでしょう。

安い個体には50万円程度であることもある一方、高い個体になると200万円を超えてくるようなこともあります。

そのため、非常に可愛らしい動物ではあるものの、簡単にお迎えできるような価格帯ではありません。

犬に近いような形での飼育は可能ですが、まだまだ情報も少なく、お迎え後にも飼い主さんの悩みは尽きないでしょう。

初期費用

フェネックを飼い始める際に必要な初期費用は、大きく分けて「生体価格」「飼育用品」「ワクチン・健康診断」の3つです。

生体価格

フェネックの生体価格は非常に高額で、およそ50万円から200万円程度が相場とされています。

女の子のフェネックは男の子よりも高値で取引される傾向があります。希少性が高いため、価格は変動する可能性があります。

輸入される個体の場合、動物検疫所での係留(最長180日間)が必要になることがあり、これに伴う追加費用が発生する可能性も考慮する必要があります。

飼育用品

フェネックの飼育に必要な初期用品の費用は、他のエキゾチックアニマル(ウサギやハリネズミ、フクロウなど)の例を参考にすると、数万円から10万円程度を見積もっておくのが妥当でしょう。具体的な用品としては以下のものが挙げられます。

- ケージ・サークル: 運動量を確保できる広めのものが必要です。

- 餌入れ・給水器: 安定性があり、清潔に保てるものが適しています。

- 寝床・巣箱: 落ち着いて休める場所を提供します。

- 床材: 安全で清掃しやすい素材を選びます。

- トイレ・トイレ用品: トイレトレーニングのために必要です。

- 温度計・湿度計: 適正な飼育環境を維持するために重要です。

- キャリーバッグ: 動物病院への移動時などに使用します。

- お手入れ用品: ブラシや爪切りなど。

- おもちゃ: 運動不足解消やストレス軽減のため。

ワクチン・健康診断

フェネックはイヌ科であることから、犬用の混合ワクチン(1回あたり5,000円〜8,500円程度)が適用される可能性があります。しかし、これは専門の獣医師に確認が必要です。

健康診断の費用としては、犬猫の例を参考にすると、一般的な診察料が初回1,100円、2回目以降550円程度。血液検査は8,800円〜、総合的な健康診断は22,000円〜かかる場合があります。

月々の維持費

フェネックの月々の維持費に関する具体的なデータは限られていますが、主に「食費」「消耗品」「医療費積立」が主な項目となります。

食費

フェネックは雑食性であり、ドッグフード、キャットフード、フェレットフード、昆虫、野菜、果物などを与えます。

特定のフェネックフードの月額費用は明確ではありませんが、高品質なフードやさまざまな食材を組み合わせることを考えると、数千円から1万円程度を月々見込んでおく必要があるでしょう。

消耗品

トイレシーツや床材、おもちゃの買い替え、消臭剤などが挙げられます。これらにかかる費用は飼育環境や個体差によりますが、月々数千円程度が発生すると考えられます。

医療費積立

フェネックはエキゾチックアニマルに分類されるため、対応しているペット保険は限られています。例えばSBIプリズム少額短期保険の例では、小動物の月額保険料が2,890円~3,460円とされています。

将来的な医療費に備えて、ペット保険への加入や貯蓄を検討することが推奨されます。

予期せぬ出費(病気、緊急時)

フェネックは比較的丈夫な動物とされていますが、犬と同じ病気や感染症にかかるリスクがあります。

また、エキゾチックアニマルであるため、診療できる動物病院が限られており、治療費が高額になるケースが多い傾向にあります。

医療費

犬の病気にかかる費用の目安を参考にすると、以下のような費用が発生する可能性があります。

- 1回あたりの通院費: 数千円~約2万円

- 1回あたりの入院費(手術なし): 約10万円~13万円

- 1回あたりの手術費: 約15万円~30万円

特に、内臓疾患や骨折など、入院や長期治療が必要になる場合は、数十万円単位の高額な費用が発生することもあります。日頃から健康状態に注意し、異変があればすぐに専門の動物病院を受診することが大切です。

フェネックの飼育は、生体価格の高さだけでなく、専門的なケアや予期せぬ医療費に備える必要があるため、経済的な準備が非常に重要となります。

フェネックのお迎え場所

現在の日本では、フェネックをお迎えできるような方法がほとんど存在しません。可能性のある方法としては、フェネックの専門店であったり、里親募集などが候補になるでしょう。

一般的なペットショップなどには存在せず、簡単にお迎えできるような動物ではないのが現状。ブリーダーなども一部には存在しますが、非常に数が少なくお迎えが簡単ではないでしょう。

1. フェネック専門店・エキゾチックアニマル専門店

最も確実性が高く、推奨されるお迎え方法のひとつです。フェネックを専門に扱う店舗や、様々なエキゾチックアニマルを取り扱う大規模な専門店で出会える可能性があります。

メリット

- 専門知識が豊富: フェネックの飼育に関する専門知識を持つスタッフが在籍しているため、適切な飼い方や注意点について詳しくアドバイスを受けることができます。

- 健康管理の徹底: 専門家による健康管理が行き届いていることが多く、引き渡し前の健康チェックや必要に応じたワクチン接種などが行われている場合があります。

- 飼育用品の相談: フェネック専用の飼育用品や推奨品について相談でき、購入までスムーズに進められることが多いです。

- 万全のアフターサポート: お迎え後の飼育相談や、体調不良時の提携病院の紹介など、サポート体制が整っている場合があります。

デメリット

- 生体価格が高め: 専門的なケアや管理が行われているため、生体価格が比較的高額になる傾向があります。

- 店舗数が少ない: 全国的に見ても店舗数が限られているため、遠方への移動が必要になることがあります。

- 出会うまでに時間がかかる: 希望の月齢や性別のフェネックが入荷するまで待つ必要がある場合があります。

見つける際の具体的な方法と注意点

- インターネット検索: 「フェネック 専門店」「エキゾチックアニマル 東京(お住まいの地域)」などのキーワードで検索し、取扱いの有無を確認します。

- 問い合わせ: 興味のある店舗が見つかったら、直接電話やメールでフェネックの入荷予定や現在の状況、価格、飼育に関する相談が可能かなどを問い合わせます。

- 情報収集: 実際に店舗を訪れる前に、その店舗の評判や口コミを調べておくことも重要です。衛生管理や動物への扱いについても注意深く観察しましょう。

- 契約内容の確認: 生体保証の有無、病気や死亡時の対応、キャンセルポリシーなど、契約内容を十分に確認し、不明点は必ず質問しましょう。

2. ブリーダー

フェネックの繁殖を専門に行っているブリーダーから直接お迎えする方法です。数が非常に少ないため、出会うのが最も難しい方法と言えます。

メリット

- 血統や生育環境が明確: 親フェネックの情報を知ることができ、育った環境や兄弟の様子を直接見学できる場合があります。

- 早期からの慣らし: ブリーダーによっては、人との触れ合いに慣れさせるための社会化を行っていることもあります。

- 詳細な情報共有: 飼育に関する細やかなアドバイスや、個体ごとの性格特性などを深く教えてもらえる可能性があります。

デメリット

- 見つけるのが非常に困難: フェネックのブリーダーは全国でも非常に少なく、個人で活動している場合も多いため、情報が公開されていないこともあります。

- お迎えまで時間がかかる: 繁殖状況によるため、出産や成長を待つ必要があり、希望の時期にお迎えできない可能性があります。

- 情報格差: 優良なブリーダーとそうでないブリーダーを見極める知識が求められます。

見つける際の具体的な方法と注意点

- 専門店からの紹介: 専門店が提携しているブリーダーがいる場合もあります。

- インターネット検索(海外サイト含む): 日本国内の情報が少ないため、海外のブリーダー情報も参考にしつつ、輸入が可能か、輸入代行業者を介するかなどを検討します。

- SNSやフォーラム: フェネックの飼育者コミュニティやSNSなどで、ブリーダーに関する情報が共有されていることがあります。

- 見学の徹底: 実際にブリーダーの元を訪れ、飼育環境の清潔さ、親フェネックや子フェネックの健康状態、人懐っこさなどを自分の目で確認することが非常に重要です。

- 契約の慎重さ: 個人間の取引になるため、トラブルを避けるためにも契約内容を明確にし、必要であれば書面を交わすようにしましょう。健康状態に関する保証の有無も確認が必要です。

3. 里親募集

何らかの事情で飼い主が飼育を続けることができなくなったフェネックを、新しい飼い主として迎える方法です。

メリット

- 新たな命を救える: 飼育放棄されたり、飼い主の都合で手放されたりしたフェネックに、新しい家族と安心できる環境を提供できます。

- 成獣であることが多い: 性格や健康状態が安定している成獣のフェネックであることが多いため、子フェネックよりも飼い始めのハードルが低い場合があります。

- 初期費用が抑えられる場合がある: 生体価格はかからないことが多いですが、ワクチン接種や健康診断、一部の飼育用品の譲渡などにかかる実費を支払うケースがあります。

デメリット

- 出会いが稀少: フェネックの里親募集は非常に稀です。

- 過去の経緯による問題: 前の飼い主との関係性や環境の変化により、新しい環境に慣れるまでに時間がかかったり、問題行動が見られたりする可能性があります。

- 健康状態の確認が難しい場合がある: 過去の病歴などが不明瞭な場合があり、お迎え後に高額な治療費が発生するリスクがあります。

見つける際の具体的な方法と注意点

- 動物保護団体のウェブサイト: エキゾチックアニマルも保護対象としている団体があれば、定期的に情報をチェックします。

- 里親募集サイト: 一般的なペットの里親募集サイトでも、稀にフェネックの情報が掲載されることがあります。

- SNSやコミュニティ: フェネックの飼い主同士のコミュニティやSNSで、里親募集の情報が共有されることがあります。

- 引き渡し前の情報収集: 前の飼い主から、なぜ手放すのか、性格、食事内容、医療履歴、トイレの習慣など、可能な限り詳細な情報を聞き出しましょう。

- トライアル期間の相談: 可能であれば、一定期間のトライアル期間を設け、新しい環境に慣れるか、家族との相性はどうかなどを確認することをお勧めします。

- 獣医師による健康チェック: お迎えを決める前に、必ず専門の獣医師による健康チェックを受けさせましょう。

希少性ゆえの「お迎えの難しさ」

フェネックのお迎えは、上記いずれの方法を選んだとしても、非常に高いハードルがあることを認識しておく必要があります。

- 絶対数の少なさ: まず何よりも、日本国内におけるフェネックの飼育頭数自体が非常に少ないため、出会いの機会が限られます。

- 供給源の限定性: 専門のブリーダーが極めて少なく、輸入に頼るケースが多いため、国際情勢やワシントン条約などの規制によって供給が不安定になることがあります。

- 情報不足: 飼育に関する情報も犬や猫に比べて圧倒的に少ないため、適切な飼育方法を学ぶこと自体も難しさがあります。

- 価格の高騰: 希少性が高いため、生体価格が高額になるのは避けられません。また、需要と供給のバランスで価格がさらに高騰することもあります。

- 専門家の少なさ: 診察できる動物病院や、飼育に関する具体的なアドバイスをくれる専門家が少ないことも、飼育開始後の大きな障壁となり得ます。

フェネックをお迎えする際は、焦らず、根気強く情報を収集し、信頼できるお迎え先を見極めることが何よりも重要です。

安易な気持ちで飼い始めると、フェネック自身も飼い主も不幸になってしまう可能性があるため、十分な覚悟と準備をもって臨む必要があります。

お迎え前に知りたいフェネックの基本情報

フェネック(フェネックギツネ)はイヌ科キツネ属の動物で、アフリカなどの砂漠地帯に生息している動物のこと。

キツネの中ではペットとしてお迎えしたくなるような可愛らしさを持っており、非常に魅力的な動物です。

ですが、お迎えしたいと思っても、基本的な性格や特徴を理解しておかなければ後悔することもあるでしょう。

基本情報を中心としてご紹介していきますので、飼い方とあわせてチェックしてみてください。

フェネックの性格

フェネックはとても警戒心が強く臆病な動物なので、触れ合う機会があっても犬や猫のように触れ合うことはできません。

警戒心で言えば、犬よりも猫に近いため、非常に繊細な扱いが必要になってくる動物です。

また、愛玩動物ではないため野性味の強い動物で、ペットとして飼育することに適しているとは言えません。

とはいえ、しっかりとお世話をして信頼関係を築いていくことができれば、徐々に人馴れしてくれるようになります。

フェネックの体長・体重

| 体長 | 30~40cm |

| 体重 | 0.8~1.5kg |

フェネックはとても体が小さい動物で、犬や猫と比べればその小ささが圧倒的であることがわかるでしょう。

犬の超小型犬よりもさらに小さいのが一般的なので、体重1kg程度というのが平均的です。

体高も高くて17cmほどしかありませんので、体型やサイズ感はとても可愛らしく感じられます。

フェネックの体臭

フェネック自体にニオイはほとんどしませんが、排泄物については臭うことがあるため注意が必要です。

これはどんな動物であっても大体同じことなので、犬や猫とすでに暮らしている方ならば理解できるでしょう。

ただ、中には獣臭を感じるような子も存在するため、個体差があることも理解しておく必要があります。

注意点としては、フェネックはトイレのしつけができません。どこでも排泄をしてしまう動物です。

そのためケージ内が汚れやすくなり、放し飼いだと排泄物のお掃除が少し大変なこともあります。

フェネックの鳴き声

フェネックの鳴き声は高い声なので、環境によっては響きやすく、トラブルに発展することもあるでしょう。

特に夜行性である点を踏まえると、夜間に大声で鳴くこともあることを理解しておかなければいけません。

フェネックの平均寿命

フェネックの平均寿命は10年程度だと言われており、犬や猫と比べるとやや短いと言えるでしょう。

寿命が伸びつつある犬や猫に比べて、日本の飼育環境がフェネックに最適であるとは言えません。

キツネ類の中ではもっともペットとして飼育されているものの、非常に繊細な動物であることに関しては間違いないでしょう。

フェネックの病気

フェネックはイヌ科の動物なので、犬の病気にかかることがあることを理解しておかなければいけません。

- ケンネルコフ

- 犬ジステンパーウイルス感染症

- 犬伝染性肝炎(犬アデノウイルス1型感染症)

- 犬伝染性喉頭気管炎(犬アデノウイルス2型感染症)

- 狂犬病

- 犬パルボウイルス感染症 etc

犬に対してはワクチン接種によって予防できる病気もありますが、フェネックに対して接種できるワクチンは今のところありません。

今後少しずつ研究が進んでいくことも望まれますが、まだ時間はかかってしまうでしょう。

フェネックの飼育難易度

残念ながら、フェネックは飼いやすいといえる動物ではありません。飼育難易度は、高いと言えるでしょう。

フェネックの警戒心が強く臆病な性格はもちろん、トイレなどのしつけができない点も飼育難易度の高さが感じられます。

さらに前述の病気やワクチン接種が難しい点、診てもらえる動物病院が少ない点などが挙げられます。

フェネックの飼育で必要なもの

フェネック専用のアイテムが多くあるわけではなく、ほとんどが犬や猫アイテムで代用することになります。以下のようなものが、フェネックの飼育においては必要です。

- ケージ

- ペットフード(専用フード、ドッグフード、キャットフードなど)

- 給水ボトル

- 巣箱

- ハンモック

ケージや給水ボトルは犬や猫用のもので問題なく、ハンモックについても猫用のものでOK。巣箱は鳥用のものだとかなり小さく使えないので、基本的には自作することになるでしょう。

食事は雑食で、基本的に何でも食べます。ただ、栄養バランスを考えると、イヌ科でもあるのでドッグフードが良いでしょう。

ドッグフードには含まれていないタウリンもフェネックには必要なので、タウリンが含まれているキャットフードも適度に与えると良いです。

フェネック専用フードなども販売されていますのでそれも候補になりますし、野菜やフルーツなどを与えても良いです。ただ、ネギ類やチョコレートなどはNGなので、与える際には与えても良い食べ物を必ず確認しておきましょう。

フェネックと一緒に暮らすための飼育ポイント

フェネックをお迎えするとなったときには、適切な飼育方法を理解しておくことが重要です。

とても可愛らしいフェネックですが、犬や猫と同じようにお迎えできるようわけではありませんので、飼い方を理解しておくことはとても重要です。

いくつかの抑えておきたいポイントをまとめましたので、もしフェネックをお迎えするとなったらぜひ確認してみてください。

広い飼育スペースの確保

フェネックは砂漠地帯に生息する小型のキツネであり、非常に活発に動き回るため、広いスペースが必要です。

狭いケージに閉じ込めるとストレスがたまり、健康を害する原因になります。屋内で飼育する場合でも、自由に動き回れるエリアを確保し、高さのある家具やステップを設置して運動量を確保しましょう。

また、屋外飼育をする場合は逃げ出さないように、フェンスの下を掘り返せない構造にする必要があります。

特に賃貸物件だと非常に気を使ってお迎えしなければいけないため、環境作りは最適にしてあげなければいけません。

適切な食事管理

フェネックは雑食性で、野生では昆虫、小動物、果物、植物などを食べます。

家庭で飼育する際は、フェネック専用のフードや犬・猫用の高品質なフードを与え、タンパク質をしっかり補給することが重要です。

フェネック専用のフードはもちろんのこと、果物や野菜もバランスよく取り入れ、水分補給を意識しましょう。

また、過度な脂肪や糖分を含む食品は健康に悪影響を与えるため、与えすぎには注意が必要です。

十分な遊びと運動の確保

フェネックは好奇心旺盛で活発な動物のため、運動不足になるとストレスを感じやすくなります。毎日遊びの時間を設け、フェネック用のおもちゃやトンネル、登れる場所を用意すると良いでしょう。

また、散歩をさせる場合はハーネスを使い、ストレスを溜めてしまう原因にならないよう安全な環境で行うことが大切です。

運動不足が続くと問題行動を引き起こしたり肥満のリスクが高まるため、飼い主さんがしっかり管理する必要があります。

騒音や環境のストレスを避ける

フェネックは夜行性で、昼間は眠ることが多いため、騒音の多い環境はストレスの原因になります。

家族が多い家庭や、音が頻繁に発生する場所では、静かな休めるスペースを作ることが重要です。

また、フェネックは警戒心が強いため、急に触れたり驚かせたりしないよう注意しましょう。無理に抱っこしようとすると嫌がることが多いため、徐々に信頼関係を築くことが大切です。

室温を常に25~30℃を維持する

フェネックは砂漠地帯で生活している動物であるため、日本のような高温多湿環境にはあまり適していません。

どちらかというとカラッと乾燥している環境の方が良く、湿度よりも室温がかなり重視されます。

寒がりな人ならば問題ないかもしれませんが、暑がりな人だとこの室温を維持することは辛いでしょう。

また、湿度は40%以下程度の冬のような湿度が適していますが、風邪を引きやすくなる環境でもあるため注意が必要です。

トイレ掃除がこまめに必要

フェネックはトイレを覚えることができないため、犬や猫に対して飼育難易度が高くなっています。

特に室内で放し飼いをしている家庭においては、排泄物のニオイが充満することもあるでしょう。

トイレが終わったらならばすぐに片付けることを徹底しておかないと、部屋中にニオイが付いてしまいます。

トイレのお世話が大変だということはかなりストレスも溜まりやすいため、十分に理解しておきましょう。

懐いてくれるようになるまでは十分な時間が必要

一般的に人と生活してきた歴史のある動物であれば、人馴れするまで時間がかかりません。ですが人と生活してきた歴史がない動物に関しては、やはり野生の血が色濃く残っています。

そうなると、敵から襲われないためにも警戒心は高く持ち、何事にも即座に対応できるよう注意して生活することになります。

相手が人間であっても同じ。馴れてくれるようになるまでには時間がかかるため、根気強くコミュニケーションを取っていきましょう。

フェネックを迎える前の注意点

お迎えする前に知っておきたいことは、フェネックの基本情報に関わることや直しようのないことが多いです。

実際にお迎えしてから後悔することがないよう、前述の飼い方とあわせて再確認しておきましょう。

夜行性なので夜間の活発さに注意

夜行性のペットは複数存在しますが、フェネックも同様に夜行性であるため夜になると活発になります。

猫は薄明薄暮性なので明け方や夕方に元気になり、特に「明け方に大運動会をして起こされてしまった…」なんてこともあるでしょう。

明け方や夕方ならばまだ良いですが、フェネックはしっかり夜に活動するため、騒音問題に発展することもあります。

午前中に行動することもありますが、後述の鳴き声問題とあわせて把握しておくことが重要です。

鳴き声が大きめなので集合住宅は要注意

フェネックの鳴き声は高い声を出しますが、声域だけでなく声量も大きめな動物です。

夜に行動する夜行性であることも考えると、夜鳴きによって飼い主さんやご近所トラブルに発展する可能性もあるのです。

よく鳴くからといって犬のようにしつけができるわけでもないため、飼い主さんの負担は大きくなるでしょう。

穴掘りをする習性がある

野生のフェネックは数mから10mほどの巣穴を作って生活しているため、穴掘りがとても得意な動物です。

これはペットとして飼育し始めたとしても同じで、室内であったとしても床を傷つけてしまうことがあります。

穴掘りもフェネックの習性になるため、しつけでやめさせることはできず、賃貸物件だと問題になるでしょう。

庭のある一軒家などであれば脱走しないように囲いを作り、庭で遊ばせてあげるとストレス発散にもなります。

診てくれる動物病院が少ない

フェネックなどのエキゾチックアニマルは、一般的な動物病院で診てもらえることが少ないです。

エキゾチックアニマルを診てくれる動物病院であるうえに、フェネックにも対応していることが重要になります。

この2つの条件が揃っていなければ、何かあったとしても診てもらえないため、対応している動物病院を探すことは非常に重要かつ難しいです。

近場に動物病院があったとしても、フェネックを診てくれるかどうかを必ず確認しておきましょう。

この記事の執筆者

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)