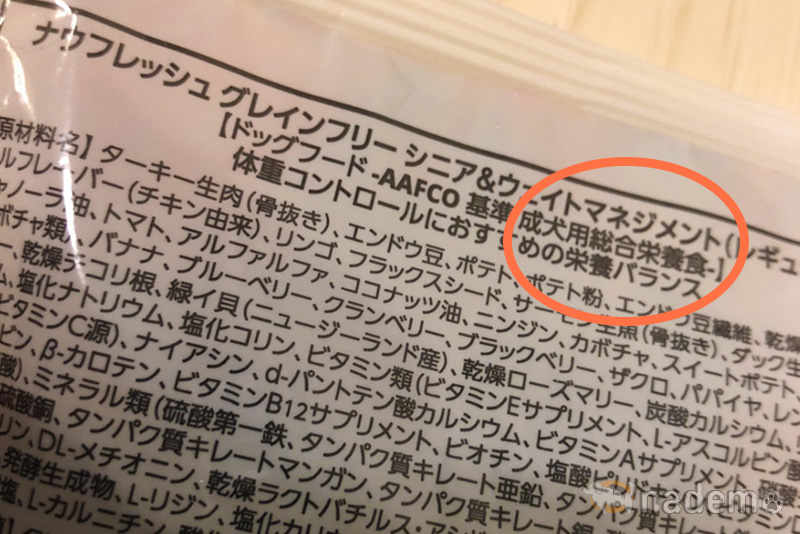

愛犬・愛猫の体を作るペットフードには、その商品パッケージに「AAFCO基準」などと記載されているものを見たことがあるのではないでしょうか。

このAAFCOとはそもそもどういったものなのか、安心できるものなのか。何もわからないままそのペットフードを選び続けることは、飼い主さんとしても心配のタネになってしまいます。

そこで今回は、AAFCOという団体の特徴と、並んで知られるFEDIAFとの違いについてもご紹介しています。

この記事の結論

- AAFCOとは、ペットフードの栄養基準や表示基準を制定している米国飼料検査官協会のこと

- AAFCO自体が検査機関であるわけではなく、あくまで基準を制定しているだけ

- 日本のペットフード公正取引協議会は、AAFCOが制定した栄養基準を採用している

- AAFCOと同じく語られるFEDIAFは、ヨーロッパ欧州ペットフード工業会連合のこと

目次

AAFCOとは米国飼料検査官協会のこと

AAFCO(アフコ)というのは、米国飼料検査官協会のことを指します。AAFCOは「The Association of American Feed Control Officials」の頭文字を取ったものです。

アメリカにおけるペットフードの栄養基準や、商品パッケージ・ラベルなどの表示に関する基準などを制定しています。

アメリカのほとんどの州においてAAFCO基準が採用されており、年に2回ほど制定した基準の定義変更が必要かどうかを評価します。

AAFCOの会員は各州や連邦機関において、執行権限を持つほどでもあり、徹底された基準になっていることがわかります。

参考:AAFCO公式サイト

AAFCOの栄養基準は必要最低限である

ただ、ここで定められているAAFCOの基準については、あくまで必要最低限の基準であることを最初に知っておきましょう。

「この基準値をクリアしていれば良い」というだけであって、愛犬・愛猫にとって100%正確で間違いのないものである、ということでもありません。

その子の体調や体格、年齢や生活環境においては、目安となっている基準だけでは不足していたり多すぎるというケースもあります。

AAFCOの栄養基準はなぜ必要最低限なのか

AAFCO(米国飼料検査官協会)の栄養基準は、ペットフードが「総合栄養食」として認められるための基礎となります。

しかし、この基準はあくまでも、犬や猫が生命を維持するために最低限必要な栄養素の含有量を定めたものです。つまり、フードがこの基準を満たせば「栄養的に完全である」とみなされますが、その栄養源の質や安全性、消化吸収率については考慮されていません。

この「必要最低限」であることの具体的な根拠は、AAFCOが公表している栄養要件の数値に示されています。

犬のAAFCO栄養要件(成犬維持期)

| 栄養素 | 最小含有量(DM%*) | 最大含有量(DM%*) |

|---|---|---|

| 粗タンパク質 | 18.0% | 該当なし |

| 粗脂質 | 5.5% | 該当なし |

| カルシウム | 0.5% | 2.5% |

| リン | 0.4% | 1.6% |

| ビタミンA | 5,000 IU/kg | 250,000 IU/kg |

猫のAAFCO栄養要件(成猫維持期)

| 栄養素 | 最小含有量(DM%*) | 最大含有量(DM%*) |

|---|---|---|

| 粗タンパク質 | 26.0% | 該当なし |

| 粗脂質 | 9.0% | 該当なし |

| カルシウム | 0.6% | 2.5% |

| リン | 0.5% | 該当なし |

| ビタミンA | 9,000 IU/kg | 750,000 IU/kg |

*DM% (Dry Matter %)は、フードの水分を除いた乾燥状態における栄養素の割合を示します。

上記の表は、犬や猫が健康に生きるために最低限これだけは摂取すべき、という基準を示しています。この基準は、安価な原材料(例:副産物やミール)から作られたフードでも満たすことが可能です。

例えば、タンパク質が18%以上含まれていれば良いとされていますが、そのタンパク質が良質な肉由来なのか、それとも安価な穀物由来なのかは問われません。

このため、AAFCOの基準をクリアしていることは「安全な総合栄養食であること」の出発点に過ぎず、飼い主はフードの原材料の質や安全性、そして愛犬・愛猫に合った栄養バランスを、AAFCOの基準に加えてチェックする必要があります。

食材の品質に関する基準はない

栄養成分や記載表示についての制定はありますが、使われている食材の品質に関する基準はありません。

そのため、良質とは言えないような原材料が使われていたとしても、AAFCOの基準をクリアすることができます。

極論を言えば、制定された基準値を満たしてさえいればどんな食材でも良い、と捉えることもできます。

あくまでAAFCOが定めているものは栄養基準。摂取できる栄養が適切であるかどうか、という判断になるのです。

日本のペットフード公正取引協議会はAAFCO基準を採用

AAFCOはアメリカの団体であるとお伝えしましたが、日本ではペットフードの栄養基準をどのように定めているのか。

日本ではペットフード公正取引協議会という団体が、基準を制定しています。そしてこのペットフード公正取引協議会は、AAFCOの栄養基準を採用しています。

つまり、日本で流通しているペットフードは、AAFCOが定める栄養基準に沿って管理されているものが大多数を占めているのです。

AAFCOは検査機関ではない

間違いやすいポイントですが、総合栄養食と記載できるかどうか=AAFCOの定める栄養基準に沿っているかどうか、を判断する際の分析試験は、AAFCOが行っているわけではありません。

分析試験自体は日本各地の分析センターや、分析研究所などが行っています。あくまでAAFCOやペットフード公正取引協議会が分析試験を実施しているわけではなく、基準を定めているだけなのです。

総合栄養食と名乗ってよいかどうかは、こうした分析センターによる分析試験を通過し、AAFCOやペットフード公正取引協議会が定めた基準をクリアした場合のみです。

AAFCOの栄養基準と分析試験をクリアすると総合栄養食に

よく、「総合栄養食」と記載されているペットフードを見かけることがあるでしょう。この総合栄養食は、主食に該当するものです。

健康的な犬猫において、「総合栄養食と水を与えていれば、基本的な栄養バランスの整った食生活を送ることができる」と言われています。

そしてこの総合栄養食と名乗ることができる(記載することができる)ものは、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験をクリアしたもののみ。

もちろん、この分析試験に使われている栄養基準は、先ほどご紹介したようにAAFCOの定める栄養基準が採用されています。

「総合栄養食」の認定:AAFCOが定める2つの試験方法

AAFCO(米国飼料検査官協会)の定める栄養基準を満たしたペットフードは、主に以下の2つの方法のいずれかをクリアすることで「総合栄養食」と表示することが許可されます。

栄養分析試験

- 目的: 栄養素の含有量が、AAFCOが定めた基準値(最小・最大)をクリアしているかを確認します。

- 内容: フードを直接ラボに持ち込み、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど、すべての必須栄養素がAAFCOの栄養要件を満たしているかを化学的に分析します。

- 特徴: 給与試験に比べてコストと時間がかからないため、多くのペットフードメーカーが採用しています。しかし、この試験では栄養素の消化吸収率や、実際に動物が食べた際の健康状態への影響までは確認できません。

給与試験

- 目的: 栄養基準を満たしたフードを実際に犬や猫に与え、そのフードだけで健康を維持できるかを確認します。

- 内容: AAFCOのプロトコルに従い、一定期間(例:子犬や子猫には10週間、成犬や成猫には26週間)、そのフードのみを給与します。その間、犬や猫の体重、血球数、血清アルブミン値など、複数の健康指標を測定し、栄養的に問題がないことを証明します。

- 特徴: 給与試験は時間とコストがかかりますが、実際に動物の健康が維持されることを証明するため、栄養分析試験よりも信頼性が高いとされています。

これらの試験を経て「AAFCO基準を満たしている」と表示されたフードは、法律上「総合栄養食」として認められます。

しかし、飼い主はこれらの表示に加え、フードの原材料や製造プロセスについても確認することが、より良いペットフード選びに繋がります。

総合栄養食=安心安全ではない

総括すると、日本国内で流通しているペットフードの「総合栄養食」は、信頼できる団体が定めた栄養基準をクリアしているため、主食として適切な食事です。

その一方で、栄養基準や表示基準をクリアしているだけに過ぎないものも中には存在し、総合栄養食というだけで安心していいわけでもありません。

例えば、栄養基準をクリアした上でコスパをよくするため、安価な原材料と人工添加物を使っているケースもあります。

また、前述の通り、AAFCOの栄養基準は必要最低限の基準であり、実際には各個体に応じた食生活を実現することが大切です。

AAFCOの栄養基準(AAFCO 2016)

前述の通り、AAFCOの栄養基準は定期的に見直しが行われています。その中で、現時点で最新となっているものが、2016年のものです。

犬のAAFCOの栄養基準

| 栄養素 | 単位 | 子犬用基準 | 成犬用基準 |

|---|---|---|---|

| タンパク | % | 22.5以上 | 18.0以上 |

| アルギニン | % | 1.00以上 | 0.51以上 |

| ヒスチジン | % | 0.44以上 | 0.19以上 |

| イソロイシン | % | 0.71以上 | 0.38以上 |

| ロイシン | % | 1.29以上 | 0.68以上 |

| リジン | % | 0.90以上 | 0.63以上 |

| メチオニン | % | 0.35以上 | 0.33以上 |

| メチオニン+シスチン | % | 0.70以上 | 0.65以上 |

| フェニルアラニン | % | 0.83以上 | 0.45以上 |

| フェニルアラニン+チロシン | % | 1.30以上 | 0.74以上 |

| トレオニン | % | 1.04以上 | 0.48以上 |

| トリプトファン | % | 0.20以上 | 0.16以上 |

| バリン | % | 0.68以上 | 0.49以上 |

| 脂肪 | % | 8.5以上 | 5.5以上 |

| リノール酸 | % | 1.3以上 | 1.1以上 |

| αリノレン酸 | % | 0.08以上 | - |

| EPA+DHA | % | 0.05以上 | - |

| リノール酸+アラキドン酸:αリノレン酸+EPA+DHA | - | 30:1 | 30:1 |

| ミネラル類 | - | - | - |

| カルシウム | % | 1.2~1.8 | 0.5~1.8 |

| リン | % | 1.0~1.6 | 0.4~1.6 |

| カルシウム:リン | - | 1:1~2:1 | 1:1~2:1 |

| カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 |

| ナトリウム | % | 0.3以上 | 0.08以上 |

| 塩素 | % | 0.45以上 | 0.12以上 |

| マグネシウム | % | 0.06以上 | 0.06以上 |

| 鉄 | mg/kg | 88以上 | 40以上 |

| 銅 | mg/kg | 12.4以上 | 7.3以上 |

| マンガン | mg/kg | 7.2以上 | 5.0以上 |

| 亜鉛 | mg/kg | 100以上 | 80以上 |

| ヨウ素 | mg/kg | 1.0~11 | 1.0~11 |

| セレン | mg/kg | 0.35~2 | 0.35~2 |

| ビタミン類・その他 | - | - | - |

| ビタミンA | IU/kg | 5000~250000 | 5000~250000 |

| ビタミンD | IU/kg | 500~3000 | 500~3000 |

| ビタミンE | IU/kg | 50以上 | 50以上 |

| ビタミンB1(チアミン) | mg/kg | 2.25以上 | 2.25以上 |

| ビタミンB2(リボフラビン) | mg/kg | 5.2以上 | 5.2以上 |

| ビタミンB5(パントテン酸) | mg/kg | 12以上 | 12以上 |

| ビタミンB3(ナイアシン) | mg/kg | 13.6以上 | 13.6以上 |

| ビタミンB6 | mg/kg | 1.5以上 | 1.5以上 |

| 葉酸 | mg/kg | 0.216以上 | 0.216以上 |

| ビタミンB12 | mg/kg | 0.028以上 | 0.028以上 |

| コリン | mg/kg | 1360以上 | 1360以上 |

猫のAAFCOの栄養基準

| 栄養素 | 単位 | 子猫用基準 | 成猫用基準 |

|---|---|---|---|

| タンパク | % | 30以上 | 26.0以上 |

| アルギニン | % | 1.24以上 | 1.04以上 |

| ヒスチジン | % | 0.33以上 | 0.31以上 |

| イソロイシン | % | 0.56以上 | 0.52以上 |

| ロイシン | % | 1.28以上 | 1.24以上 |

| リジン | % | 1.20以上 | 0.83以上 |

| メチオニン | % | 0.62~1.50 | 0.20~1.50 |

| メチオニン+シスチン | % | 1.10以上 | 0.40以上 |

| フェニルアラニン | % | 0.52以上 | 0.42以上 |

| フェニルアラニン+チロシン | % | 1.92以上 | 1.53以上 |

| トレオニン | % | 0.73以上 | 0.73以上 |

| トリプトファン | % | 0.25~1.70 | 0.16~1.70 |

| バリン | % | 0.64以上 | 0.62以上 |

| 脂肪 | % | 9.0以上 | 9.0以上 |

| リノール酸 | % | 0.6以上 | 0.6以上 |

| αリノレン酸 | % | 0.02以上 | - |

| アラキドン酸 | % | 0.02以上 | 0.02以上 |

| EPA+DHA | % | 0.012以上 | |

| ミネラル類 | - | - | - |

| カルシウム | % | 1.0以上 | 0.6以上 |

| リン | % | 0.8以上 | 0.5以上 |

| カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 |

| ナトリウム | % | 0.2以上 | 0.2以上 |

| 塩素 | % | 0.3以上 | 0.3以上 |

| マグネシウム | % | 0.08以上 | 0.04以上 |

| 鉄 | mg/kg | 80以上 | 80以上 |

| 銅(ドライ) | mg/kg | 15.0以上 | 5.0以上 |

| 銅(ウェット) | mg/kg | 8.4以上 | - |

| マンガン | mg/kg | 7.6以上 | 7.6以上 |

| 亜鉛 | mg/kg | 75以上 | 75以上 |

| ヨウ素 | mg/kg | 1.8~9.0 | 0.6~9.0 |

| セレン | mg/kg | 0.3以上 | 0.3以上 |

| ビタミン類・その他 | - | - | - |

| ビタミンA | IU/kg | 6668~333300 | 3332~333300 |

| ビタミンD | IU/kg | 280~30080 | 280~30080 |

| ビタミンE | IU/kg | 40以上 | 40以上 |

| ビタミンK | mg/kg | 0.1以上 | 0.1以上 |

| ビタミンB1(チアミン) | mg/kg | 5.6以上 | 5.6以上 |

| ビタミンB2(リボフラビン) | mg/kg | 4.0以上 | 4.0以上 |

| ビタミンB5(パントテン酸) | mg/kg | 5.75以上 | 5.75以上 |

| ビタミンB3(ナイアシン) | mg/kg | 60以上 | 60以上 |

| ビタミンB6 | mg/kg | 4.0以上 | 4.0以上 |

| 葉酸 | mg/kg | 0.8以上 | 0.8以上 |

| ビオチン | mg/kg | 0.07以上 | 0.07以上 |

| ビタミンB12 | mg/kg | 0.02以上 | 0.02以上 |

| コリン | mg/kg | 2400以上 | 2400以上 |

| タウリン(ドライ) | % | 0.1以上 | 0.1以上 |

| タウリン(ウェット) | % | 0.2以上 | 0.2以上 |

AAFCOとFEDIAFの違い

AAFCOの話が出るときには、一緒にFEDIAFの話が出ることも少なくありません。

これらは比較して出されることもありますし、ペットフードのパッケージに「FEDIAF基準で~」といった内容が見られることもあるでしょう。この2つの違いは、大きく分けて3点あります。

AAFCOはアメリカ、FEDIAFはヨーロッパ

AAFCO(アフコ)はアメリカ(米国飼料検査官協会)の団体であり、FEDIAF(フェディアフ)はヨーロッパ(欧州ペットフード工業会連合)の団体です。

| AAFCO | The Association of American Feed Control Officials(米国飼料検査官協会) | アメリカ |

| FEDIAF | European Pet Food Industry Federation(欧州ペットフード工業会連合) | ヨーロッパ |

いずれもペットフードの栄養基準や表示基準を制定しており、世界的にはこの2団体がもっとも知られています。

ヨーロッパではFEDIAFの基準を採用していることもあれば、AAFCOの基準を採用していることもあります。

ですが基本的にヨーロッパではFEDIAF基準が採用されがちで、審査の厳しさなどはAAFCOと大きく変わりません。

参考:FEDIAF公式サイト

基準の一部が異なる

栄養基準などの公表時期がそれぞれ異なるため、単純比較はできませんが、AAFCOとFEDIAFでは基準が異なっています。

大きく異なるというわけではありませんが、必要最低限となる数値には違いが見られるのです。また、表示基準についても違いがあります。

| AAFCO | 「鶏肉=チキン」は「チキン」と表記、「チキンミール」は「チキンミール」と表記する |

| FEDIAF | 「チキンミール」を「乾燥チキン」と表記しても違反ではないが、「チキンミール」を「チキン」と表記することは認められていない |

このように使われている原材料をそのままきちんと表記しなければいけない、というのがAAFCOです。つまり、AAFCOの方が表示基準についても非常に厳しく制定されていることがわかります。

HACCP(ハサップ)を義務化している

HACCPとは食品製造において、原材料の入荷から最終出荷に至るまでの全てを管理し、「危険分析・衛生管理・記録化」などに重点を置いた管理のことです。

FEDIAFに加盟しているペットフードの製造工場では、このHACCPシステムを義務付けており、ペットフードの安心安全に繋がっています。

現在、日本の人間を対象とした食品は、全ての事業がHACCPシステムを義務化されています。ただ、ペットフードに関しては義務化されていません。

この点においては、国内に製造工場を持つペットフードよりも、FEDIAFに加盟する製造工場の方が安心感は高いと言えるでしょう。

AAFCO基準のペットフードを選ぶなら

AAFCO(総合栄養食)の表記があるペットフードであれば、健康的な子は水と合わせた食事だけで問題ありません。

しかし、あくまでも検査されているのは成分量であり、それぞれの犬猫に適した食事であるとは限りません。大事なことは飼い主さんが愛犬・愛猫ごとに適したフードを選べるかどうか。

主食でないものを与え続けるのは問題があるものの、主食であることを重視し、その子ごとに適切な食事を選ぶことをおすすめします。

AAFCO基準を満たすペットフードを製造しているメーカー

AAFCO(米国飼料検査官協会)は、ペットフードの栄養基準や表示基準を制定する団体であり、ペットフードやメーカーを直接「認定」または「承認」することはありません。 そのため、「AAFCO認定メーカー」というリストは存在しません。

日本では、多くのペットフードが「総合栄養食」と表示されていますが、これは日本のペットフード公正取引協議会がAAFCOの栄養基準を採用しているため、事実上AAFCOの基準に適合していることを意味します。

以下に、AAFCOの基準を満たす「総合栄養食」の製品を製造している代表的なメーカーやブランドを、検索結果から抽出してご紹介します。これらのメーカーの多くは、製品パッケージや公式サイトでAAFCO基準への適合を明記しています。

- このこのごはん

- ミシュワン

- 犬猫生活

- yum yum yum!

- アーテミス

- ロイヤルカナン

- ピュリナ など

これらのメーカーは、AAFCOの定める栄養基準を満たす「総合栄養食」を製造していると広く認識されていますが、個々の製品が常に全てのライフステージや特定の健康状態に適合するとは限りません。

製品を選ぶ際には、AAFCO基準適合の表示に加え、原材料や個々のペットのニーズに合ったものを選ぶことが重要です。

AAFCO基準のペットフードを選ぶ際のチェックポイント

AAFCO(米国飼料検査官協会)の基準をクリアしていることは、ペットフード選びの重要な第一歩です。

しかし、その基準だけではわからない「品質」や「安全性」を見極めるために、以下の3つのポイントも合わせて確認しましょう。

原材料の信頼性を確認する

AAFCOの基準は、栄養素の「量」を定めていますが、その栄養源の「質」までは問いません。そのため、安価なミールや副産物で栄養基準を満たしているフードも存在します。

- 「新鮮な肉」の有無: 信頼できるフードは、原材料リストの最初に「チキン」「ラム」「サーモン」など、具体的な動物の肉や魚が記載されています。

- 「ミール」や「副産物」: 「チキンミール」「家禽副産物」といった表示は、食肉処理の際に残った骨や内臓、羽毛などが含まれている可能性を示唆します。これらが必ずしも悪いわけではありませんが、より品質にこだわる場合は、新鮮な肉を主原料とするフードを選びましょう。

不要な添加物が含まれていないかを確認する

AAFCOの基準は、特定の添加物の使用を規制していません。そのため、着色料や香料、人工保存料などが含まれているフードも多数あります。

これらの添加物は、猫や犬の消化器官に負担をかける可能性があるため、避けるのが無難です。

- 避けるべき人工添加物: BHA、BHT、エトキシキンといった人工保存料は、避けるべき代表的な成分です。これらの代わりに、天然の酸化防止剤(ミックストコフェロールなど)を使用しているフードを選びましょう。

- シンプルな原材料リスト: 原材料の種類が少ないほど、シンプルな構成で、アレルギーのリスクも低い傾向にあります。

アレルギー対応の配慮があるかを確認する

AAFCO基準は、アレルギーを持つペットのための個別対応を定めているわけではありません。

アレルギーは、特定のタンパク質源(牛肉、鶏肉など)や穀物、添加物によって引き起こされることが多いため、以下の点をチェックしましょう。

- グレインフリー・グルテンフリー: 穀物アレルギーを持つペットのために、トウモロコシ、小麦、米といった穀物を使用していないフードがあります。

- 単一タンパク質源: アレルギーの原因を特定しやすいように、単一の動物性タンパク質(例:鹿肉のみ、鴨肉のみ)を使用したフードも選択肢の一つです。

これらのチェックポイントを参考に、AAFCOの基準を満たしつつ、愛犬・愛猫に本当に合った安全で高品質なフードを見つけましょう。

HPになくても製品パッケージには何かしらの記載がある

実際のところ、AAFCO基準であるかどうかを確認するには、メーカーがHP等で明記してくれているとすぐにわかります。

しかし、公式HPや公式ショップ、Amazonや楽天などのウェブ上では確認できないケースもあり、その場合のペットフードの扱いについては買ってみなければわからないでしょう。

一般的に製品パッケージにはどの区分であるのかが記載されているものですが、もし記載がない場合には購入しない方が安全です。求めている目的と、そのペットフードの目的が異なる可能性もあるからです。

どういった目的で与えるペットフードであるのか、というのは健康維持のために非常に重要なポイントになるため、忘れずにチェックしてみてください。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)