猫との遊びは実は奥が深く、何よりも大事なことは愛猫に満足してもらうということです。

そこを意識しておかないと、運動不足になってしまったり、遊びがストレスになってしまうこともあるほど。

簡単ないくつかのポイントを抑えるとともに、愛猫と遊ぶ必要性や注意点についてまとめました。

この記事の結論

- 単独で過ごす猫にとって一緒に遊ぶ時間は、大切なコミュニケーションの時間

- 無理に遊ばせることはせず、安全なスペースを確保して食後以外に遊ぶ

- 猫と遊ぶときには必ずおもちゃを使い、飼い主さんの手足は使わない

- 狩猟本能をくすぐる遊びであることに加えて、ちゃんと狩猟させることが重要

目次

猫と遊ぶ必要性

猫といえば自由気ままなイメージ。単独で過ごすことも特になんとも思わず、ほとんど寝てばかりいるイメージすらあるでしょう。

自分の好きなときに遊んで自分の好きなときに寝る、というのが大方の猫に対するイメージではないでしょうか。

基本的にそんな気質であることに変わりはありませんが、飼い主が愛猫の遊び相手になることは重要です。

これは飼い主や家族が相手であること、そして犬のように散歩をする習慣がないため、必要とされています。

愛猫との遊び時間はコミュニケーション時間

愛猫と遊ぶのは、ただ遊ぶことだけが目的なのではなく、普段は単独で生活している愛猫との大切な時間です。

集団生活をしない猫にとって単独での時間が苦痛になることはありませんが、飼い主さんや家族と仲間だと認識して貰う必要があります。

そのためには日頃からコミュニケーションを取り、信頼関係を構築していくことが重要。

そのひとつの方法として、愛猫と一緒に遊ぶことにより、信頼関係を築きコミュニケーションを取るのです。

猫が喜ぶ撫で方

| 心地よい場所を知る | 多くの猫は、おでこ、耳の後ろ、顎の下、首の後ろあたりを撫でられるのを好む。 これらの部位には神経終末が多く、気持ちよさを感じやすいとされている。 |

| 優しくゆっくりと | 急な動きや強い力は猫を驚かせてしまう。 優しく、ゆっくりとしたストロークで撫でてあげる。 |

| 猫の反応を見る | 撫でている最中に、目を細めたり、喉を鳴らしたり、体を擦り寄せてきたりしたら、それは喜んでいるサイン。 逆に、耳を伏せる、尻尾をパタパタと振る、体を硬くするといったサインは、一度触れるのをやめる。 |

| お腹や尻尾の根元は注意 | 猫によってはお腹や尻尾の付け根を触られるのを嫌がることがある。 これらの部位はデリケートなため、猫が自分から求めてこない限りは避けるのが無難。 |

| 短い時間から | 最初は短い時間から始め、猫が慣れてきたら徐々に時間を長くしていくのが良い。 |

遊びを通じた簡単なしつけのヒント

| 名前を呼んでから遊ぶ | 遊びを始める前に優しく名前を呼ぶことで、自分の名前を認識させるトレーニング。 名前を呼んだら良いことがある、と関連付けることができる。 |

| 特定の合図で遊びを始める/終える | ・「遊びの時間だよ」と声をかける。 ・特定のおもちゃを見せるといった合図で遊びを始め、「おしまい」と声をかけておもちゃを片付ける。 これらのルーティンを作ることで、遊びの時間の始まりと終わりを猫に理解させることができる。 |

| 適切に遊ぶことの習慣化 | 人の手足を噛む・引っ掻くなどの行動が見られたら、すぐに遊びを中断。 「これをすると遊びが終わる」と猫が学ぶことで、望ましくない行動を減らすことに繋がる。 良い遊び方をした際には、褒めてあげる。 |

| おもちゃの管理 | 遊び終わったおもちゃは猫の手の届かない場所に片付ける習慣をつける。 誤飲防止にもなり、「おもちゃは特別なもの」と認識させることで、遊ぶことへの意欲を高める効果も。 |

その他の日常的なコミュニケーション

| 優しく話しかける | 猫は人間の言葉の全てを理解するわけではありませんが、飼い主さんの声のトーンや抑揚を感じ取る。 優しく穏やかな声で話しかけることで、猫は安心感を得られる。 |

| アイコンタクト | 猫と目を合わせ、ゆっくりとまばたきをすることで、好意のサインを送ることができる。 猫も同じようにゆっくりまばたきを返してくれたら、それは猫からの信頼のサイン。 |

| 一緒にリラックスする | 猫がくつろいでいる場所の近くで静かに過ごしたり、一緒に日向ぼっこをしたりすることも、猫にとっては心地よいコミュニケーションの時間となる。 |

| 環境を整える | 猫が高いところに登れる場所を用意したり、隠れられる場所を作ってあげる。 猫が安心して快適に過ごせる環境を整えることも、猫への愛情を示す大切なコミュニケーションのひとつ。 |

完全室内飼いでは遊び時間が運動時間になる

一般的に完全室内飼いの猫は、外出して塀に登ったり走ったりということがありません。そのため、どうしても運動不足になりがちで、なおかつ寝てばかりいると肥満気味になる子も多いでしょう。

健康的な猫ならば運動不足を自分から理解し、飼い主さんに対して遊んでアピールをしてくるほどです。

愛猫に健康的な生活を送ってほしいのならば、しっかりと遊べるように飼い主さんが相手をしてあげる必要があるのです。

猫と遊ぶ前のポイント

愛猫と遊ぶとは言っても、いつでもどんな状況でも「とにかく遊べばいい」というわけではありません。

猫には猫のペースがありますし、かといって全てを愛猫のペースに合わせるわけにもいきません。

その絶妙なバランスが大事になりますが、これと合わせていくつかのポイントをおさえておきましょう。

無理に遊ばせようとしない

例えば寝ているときや食事をしているときなど、なにかしているときに無理に遊ばせるのは当然NG。

飼い主さんが「この時間なら空いてるから」だったとしても、猫の事情も考えなければいけません。

何かをしているときにはそれが最優先。無理に遊ばせようとすると逆効果で、ストレスになることもあります。

愛猫の遊びたいサインを見逃さない

1日を過ごしていれば、どこかで猫は猫なりの遊びたいという欲に駆られ、サインを出します。

あまりに構ってちゃんが激しいようであれば、しつけのために落ち着いてから対応しなければいけませんが、元気なうちに遊ぶことも大切です。

生活リズムが整ってくれば、大体いつも何時頃に遊びたくなってくる、というものがわかるようにもなります。

愛猫のペースに全てを合わせる必要はありませんが、遊ぶべきときではない状況を除き、遊ぶ時間を習慣化するのも良いでしょう。

食後すぐの遊びは避ける

食後すぐの運動は体に負担がかかるため、人間であっても猫であっても避けた方が良いでしょう。

「全く動いてはダメ」ということもありませんが、食後すぐに運動することで胃の中の食べ物が逆流し、嘔吐することもあります。

そのため、できれば遊びの時間は食前に行うということが大事。食後ならば、1時間程度が経過してから遊ぶようにすると良いです。

遊ぶスペースを安全に確保する

ときには激しい運動もしてしまう猫にとって、家の中は障害物だらけの環境です。

障害物が多ければ遊びの過程において運動の一環になることもありますが、興奮状態にあるとぶつかって怪我をすることもあります。

飛んだり走ったりが得意な猫ですが、勢いよくぶつかったり滑って転ぶこともある動物。

「遊んでいただけなのに怪我をしてしまった…」ということがないように、安全なスペースを確保しておきましょう。

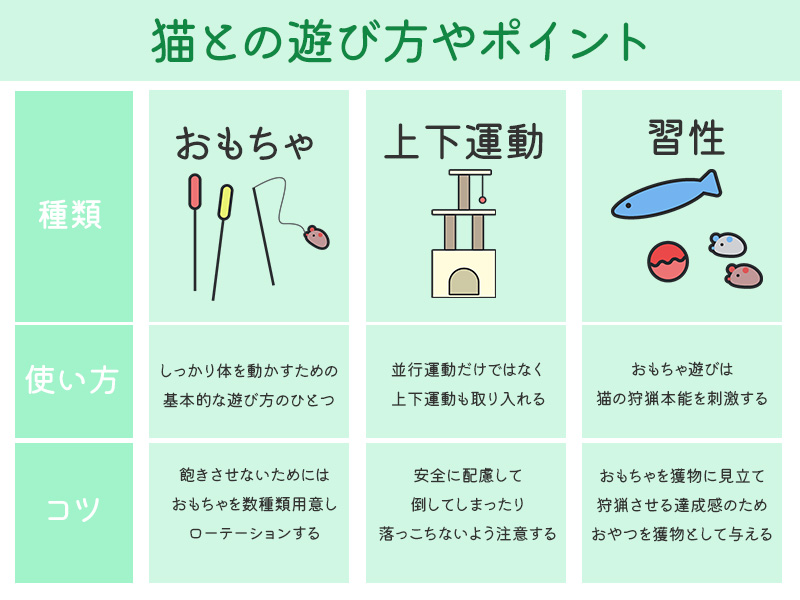

猫との遊び方

猫と遊ぶときには、大前提として猫用のおもちゃを使って遊ぶということが大切。飼い主さんの手足を使えば気軽にいつでも遊べますが、猫は狩猟をして生きてきた動物です。

猫と遊ぶということは、獲物を捕食するかのような遊びになるため、噛みついたり引っ掻いたりが普通。

飼い主さんの手足が獲物だと思われてしまうと怪我をしてしまうため、必ずおもちゃを使って遊ぶようにしましょう。

動きのあるおもちゃを使って遊ぶ

基本的に猫のおもちゃといえば、飼い主さんが手を使って動きをつけるようなおもちゃばかりです。

代表的な猫じゃらしはもちろんのこと、ハリガネを使って不規則な動きを生み出すようなおもちゃもあります。

大事なことは猫にとって獲物に見えること。猫にとっては狩りをする対象になるよう、動かして遊ぶことです。

猫じゃらしと合わせてボールも好む傾向にあり、自分で前足を使って器用に遊んでいる姿が見られるでしょう。

動きのあるおもちゃの選び方

| 素材の安全性 | 羽根、ボール、ひもなどさまざまな飾りがついていますが、猫が口にしてしまわないよう確認。 天然素材を使ったものや、耐久性の高いものを選ぶとより安全。 |

| 棒の長さと安全性 | 飼い主さんが安全な距離を保って遊べるよう、ある程度の長さがある棒付きのおもちゃがおすすめ。 ただし、あまり長すぎると扱いにくかったり、破損しやすかったりする場合もある。 |

| 飾りの種類 | 猫の好みはさまざま。 羽根が好き、キラキラしたものが好き、カシャカシャ音が鳴るものが好きなど、さまざま。 いくつか種類を用意して試してみるのも良い方法。 |

| 耐久性 | 激しく遊ぶ猫の場合、すぐに壊れてしまうこともある。 ある程度丈夫に作られているかどうかも確認しておくと良い。 |

猫の性格に合わせた使い方のコツ

| 活発で狩り好きな猫 | 素早く予測不能な動きで、狩猟本能を最大限に刺激してあげる。 隠れてから急に現れる、床を這う小動物のように動かす、空中の獲物のように上下左右に動かすなど。 最後に「捕獲」させて満足感を与えることが重要。 |

| 臆病で慎重な猫 | 最初は猫から少し離れた場所でゆっくりと動かして、おもちゃに慣れさせる。 猫の視界の端でチラつかせたり、小さな音を立てたりして興味を引く。 猫が自分から近づいてくるまで焦らず待ち、慣れてきたら徐々に動きを大きくしていくのがポイント。 猫の体に直接おもちゃを当てるのは避ける。 |

| あまり遊び慣れていない猫 | 小さくゆっくりとした動きで、猫の目の前でおもちゃを動かしてみる。 おもちゃに触れたら褒めて、遊びへの良いイメージをつけさせる。 無理強いせず、短い時間でも猫が興味を示したら成功と考えて、根気強く働きかける。 |

| 飽きさせない工夫 | 同じおもちゃで同じ動きばかりしていると、猫は飽きてしまう。 複数のおもちゃをローテーションしたり、動きのパターンを変えることで、興味を持続させる。 遊びの途中で一度隠して、猫に探させるのも効果的。 |

知育トイを使って遊ぶ

知育トイは頭を使って遊ぶタイプのおもちゃのことで、キャットフードやおやつをおもちゃの中に入れて遊びます。

工夫をすればキャットフードやおやつを取り出して食べられるようになっており、好みが分かれるおもちゃでもあります。

嫌いな子はなかなか遊んでくれませんが、飼い主さんが相手をすることなく夢中になって遊ぶ子もいます。

知育トイは、猫が頭を使っておやつやフードを取り出すタイプのおもちゃです。単なる遊びだけでなく、猫の考える力を養い、達成感を与えることができます。

知育トイの選び方

| 難易度 | 初めて知育トイを使う猫には、パーツが少なく簡単にフードが出てくるものを選ぶ。 複数のステップが必要なものや、隠された場所から探し出すものなど、徐々に難易度を上げていくと良い。 |

| 形状と素材 | プラスチック製、木製、布製などさまざまな素材や形状がある。 安定感があるか、猫が安全に使えるか、洗いやすいかなどを考慮して選ぶ。 猫が口にする可能性のある小さな部品が固定されているか、破損していないか確認。 |

| 入れるもの | 知育トイに入れるおやつやフードは、猫の普段の食事の一部や、猫の好きな小さめのおやつが適している。 匂いの強いものだと猫が興味を持ちやすい傾向がある。 |

| 清潔さ | フードやおやつを入れるため、清潔に保つことが重要。 分解できて洗いやすい構造のものを選ぶと便利。 |

猫の性格に合わせた使い方のコツ

| 食いしん坊な猫 | 食べ物への執着が強い猫は、知育トイにすぐに興味を示す可能性が高い。 難しすぎると諦めてしまうこともあるので、簡単なものから始め、成功体験を積ませてあげる。 |

| 慎重派で新しいものに抵抗がある猫 | 知育トイの近くにおやつを置いたり、おもちゃの中におやつを入れて見ている前で出してみる。 飼い主さんが楽しそうに使っている様子を見せるのも効果的。 無理強いはせず、猫のペースに合わせることが大切。 |

| あまり食べ物に興味がない猫 | 普段から特に好きなおやつがある場合は、それを使って知育トイに興味を引く工夫をしてみる。 おもちゃの中にマタタビの粉を入れたり、好きなおもちゃの一部を隠したりすることでも興味を示すことがある。 |

| 集中力が短い猫 | 数分遊んだら飽きてしまうようであれば、無理に続けさせず一度片付ける。 時間を置いてから再度出すなど、短い時間でも楽しめるように工夫。 |

| 使い方のヒントを与える | 優しくおもちゃの動かし方を教えてあげたり、最初はおやつが出やすいようにセットしてあげたり。 猫が自分で考えて解決する喜びを感じられるようにサポートする。 |

猫が満足してくれる遊び方のポイント

猫用のおもちゃを使ってただ遊ぶ、というのでも基本的には問題ありませんが、実はポイントがあります。

次のようなポイントをおさえておくことで、猫にとって効率よく満足してくれるようになるでしょう。

狩猟本能をくすぐる

猫は狩りをすることで獲物を得て生活していたハンターです。それはイエネコが一般的な今でも同じこと。

狩猟本能をくすぐるような遊び方でないと、そもそもおもちゃに対して興味を示してくれないでしょう。

動くものを見ると体が勝手に反応してしまう、というのが猫なので、上手に動かして獲物だと認識させます。

特定の決まった動きよりも、予期しない動きの方が興味をひけるので、そうしたポイントも覚えておくとよいです。

ちゃんと狩猟させる

おもちゃの種類や遊び方について、気をつけておかなければいけないのが、「狩猟させる」ということです。

通常、猫じゃらしやボールを使っていれば、それらが動いていても猫は追いつけるほどの運動神経を兼ね備えています。

ですが、最近少しずつ多くなってきたレーザーポイントは、そもそも猫にとって触れられるものではありません。

触れられないのであれば狩猟することはできず、遊んでいるはずなのにストレスを溜めてしまう原因になります。

単調な動きにはしない

同じ動きを続けていると獲物には見えなくなりますし、飽き性な部分もある猫はすぐに飽きてしまいます。

一時的なら問題ありませんが、同じおもちゃを使って同じ動きばかりをしていると、反応しなくなってしまうでしょう。

定期的におもちゃの買い替え自体は必要ですが、単調な動きばかりにならないようコントロールしてあげなければいけません。

おもちゃはローテーションする

前述のように同じおもちゃを使っていると単調な動きになりがちなので、おもちゃはできるだけローテーションしてあげましょう。

いくつかの種類を常にストックしておき、反応が悪くなったなら別のおもちゃに変えるという程度でもよいです。

少なくとも同じおもちゃを使い続けていると必ず飽きるので、いつかは変える必要があります。

反応が悪くなって飽きるたびに買い替えるというよりも、いくつかのおもちゃをローテーションした方が愛猫のモチベーションも保てますよ。

猫と遊ぶ際の注意点

猫と遊ぶ際には楽しんでもらうこと、そしてしっかりと安全に遊んでもらうことが重要です。これに加えてライフステージごとに気をつけたい、遊ぶ際の注意点をまとめました。

子猫期:誤飲に注意して、遊びすぎない

子猫期に注意したいのは、猫用のおもちゃで誤飲をしないことと、際限なく遊んでしまうことです。

誤飲はどのライフステージでも注意したいところですが、子猫期はより重症化しやすく、飲み込みやすい時期でもあるため特に注意しましょう。

子猫期は好奇心から遊びたがるものですが、体力自体はまだない時期なので、自分の限界を理解しないまま遊んでしまうことがあります。

これによって体調を崩してしまうこともあるほどなので、1日2~3回を上限とし、1回あたり10~15分以内に留めるようにしておきましょう。

この時期に起こりやすい問題行動

| 甘噛み・引っ掻き | 手足をおもちゃ代わりにして噛んだり引っ掻いたりする。 |

| 過剰な興奮・破壊行動 | エネルギーがあり余って家具などを傷つけたり、家の中を走り回って物を落としたりする。 |

| 誤飲 | 好奇心から小さなものや危険なものを口にしてしまう。 |

| 高いところへの登りすぎ | 危険な場所にも構わず登ってしまう。 |

| トイレ以外の場所での排泄 | 環境の変化や遊びに夢中になりすぎることなどが原因で失敗することがある。 |

遊びによる改善・予防

| 甘噛み・引っ掻きへの対応 | 最も重要なのは、人の手足をおもちゃにしないこと。 噛まれたり引っ掻かれたりしたら、「痛い!」などと声を上げて遊びを中断し、猫から離れる。 猫が「手足を噛む/引っ掻くと楽しい遊びが終わる」と学ぶようにする。 |

| 過剰な興奮・破壊行動への対応 | 十分な遊びの時間を設けて、有り余るエネルギーを発散させてあげる。 遊びすぎると興奮状態が収まらなくなることもあるため、クールダウンさせることも大切。 |

| 誤飲の予防 | 小さなパーツが取れやすいおもちゃや、飲み込んでしまいそうなものは与えない。 遊び終わったらおもちゃは必ず片付ける習慣をつける。 |

| 高いところへの登りすぎへの対応 | 安全なキャットタワーやステップを用意し、そこへ誘導するような遊びを取り入れる。 高い場所が楽しい、安心できる場所だと認識させることで、危険な場所への立ち入りを減らす。 |

| トイレの習慣づけ | 遊びの前後や、起きた後、食後などにトイレに誘導し、成功したら褒めてあげる。 |

成猫期:1日複数回にわけてしっかり遊ぶ

成猫期は猫の人生の中でもっとも体が整っているであろう時期であり、もっとも体力のある時期です。

そのためしっかりと遊んで運動不足を解消することが重要になり、肥満にもなりやすいため注意しなければいけません。

1回あたり5分程度でも問題ありませんが、1日の中で何回かに分けて遊ぶことが重要です。

この時期に起こりやすい問題行動

| 運動不足による肥満 | 活発さが落ち着き、室内での運動量が減ることで体重が増加しやすくなる。 |

| ストレスによる問題行動 | 運動不足や環境の変化、飼い主とのコミュニケーション不足などから、引き起こすことがある。 |

| 遊びへの無関心 | マンネリ化や刺激の不足により、遊びに興味を示さなくなる。 |

| 夜中の運動会 | 日中の活動量が足りず、夜間に激しく走り回ったり鳴いたりする。 |

遊びによる改善・予防

| 運動不足・肥満の解消 | 毎日決まった時間に、猫がしっかりと体を動かせる遊びを取り入れる。 おもちゃを使った追いかけっこや、ジャンプを取り入れた遊びなどで、十分な運動量を確保。 キャットタワーやキャットウォークなどを設置して、遊び以外の時間も運動できる環境を整えるのも有効。 |

| ストレスの軽減 | 狩猟本能を満足させる遊びは、猫にとって最高のストレス解消法。 獲物に見立てたおもちゃを追いかけ、最後に捕獲させることで、達成感と満足感を得られる。 |

| 遊びへの興味の維持 | おもちゃをローテーションで使用したり、新しい種類のおもちゃを取り入れたりして、遊びに新鮮味を持たせる。 猫が捕まえられないおもちゃばかりだと欲求不満になるため、必ず最後に捕まえられるおもちゃで遊ぶ。 |

| 夜中の運動会の抑制 | 就寝前にしっかりと体を動かす遊びを行い、適度に疲れさせてあげる。 日中もこまめに遊びの時間を設けたり、一人で遊べるおもちゃを用意したりして、活動量を増やす。 |

老猫期:激しい遊びは避ける

老猫期は思っている以上に体が動かなくなってくるため、ちょっとした激しい動きは怪我をする原因になります。

若い頃は激しく飛んだり走ったりができていたでしょうが、そうした動きは少しずつできなくなってくるものです。

一日中寝てばかり…なんてこともあると思いますが、激しい動きは避けつつも運動自体はしなければいけません。

特に知育トイを使った遊びは体に負担をかけづらいですし、認知症予防にもなるためおすすめです。

この時期に起こりやすい問題行動

| 運動量の低下による筋力衰退 | あまり動かなくなり、筋力が衰えたり、関節の病気が悪化したりする。 |

| 認知機能の低下 | ぼんやりしている時間が増える、見当識障害などが見られることがある。 |

| 遊びへの興味喪失 | 身体的な衰えや認知機能の低下により、遊びへの関心が薄れる。 |

| 不安感の増大 | 視力や聴力の低下、体の痛みなどから不安を感じやすくなる。 |

遊びによる改善・予防

| 筋力維持・関節への配慮 | 激しい動きの遊びは避け、猫のペースに合わせたゆっくりとした動きの遊びを取り入れる。 床で寝ながらできる遊びや、低い位置でのおもちゃを使った遊びなどが最適。 |

| 脳への刺激 | 知育トイや、隠したおやつを探させる遊びなど、頭を使う遊びは老猫の認知機能の維持に役立つ。 難易度は簡単なものを選び、猫が達成感を得られるようにサポート。 |

| 遊びへの関心の維持 | 身体的な負担の少ない、優しく穏やかな遊びを行う。 猫が少しでも興味を示したら、短い時間でも褒めてあげる。 |

| 安心感を与える | 無理に遊びに誘うのではなく、安心できる場所で優しく触れ合ったり、穏やかに話しかける。 体調の変化に注意し、遊びの途中で息切れしたり、痛がったりする様子が見られたらすぐに中止。 |

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)