犬の爪は人と同じように時間が経つと伸びていきます。歩くと爪が削れるため、よく歩く犬とそうでない犬では爪を切る頻度が変わってきますが、定期的な爪のチェックは欠かせません。

爪が伸びたままにしておくと、歩きにくいことからストレスがたまったりケガに繋がってしまうことも。

こちらの記事では犬の爪切りの仕方や頻度、必要性について詳しく解説していきます。爪切りのやり方を知りたい方、愛犬の爪切りに苦戦している方はぜひ参考にしてくださいね。

この記事の結論

- 犬も人間と同じように爪が伸びるものの、自分では爪切りできないので飼い主さんが行う

- 爪が伸びすぎると歩くときには地面に当たってしまい、ケガをする原因になる

- 爪の中には血管や神経が走っており、爪と共に伸びるため、伸びすぎると一緒に切る必要が出てくる

- 爪切りには犬用の爪切りを使い、血管や神経を切らないように少しずつ切る

ライター

猫を飼うのが初めてで戸惑うこともありましたが、今では日常に欠かせない大切な存在になっています。

現在はnademo編集部でペットと過ごす上で大切な知識や情報をご紹介しています。

目次

犬の爪切りの必要性と適切な頻度

犬も人間同様に爪が伸びてきますが、自分でお手入れできるわけではありません。そのため、飼い主さんがきちんとお手入れをしてあげる必要があります。

散歩の際に多少は削れる爪もありますが、地面に接していない狼爪(ろうそう)という爪は普段の生活で削れることはありません。

犬は歩く際に肉球で衝撃を吸収していますが、爪が伸びてくると爪が先に地面に当たってしまって上手くバランスがとれなくなります。

その状態が続くと適切に足に体重をかけられないため、膝や腰を痛めやすく怪我の原因になりかねません。大きなトラブルやケガに繋がる前に、愛犬の爪切りを習慣化することが大切です。

なぜ犬の爪切りが必要なのか

犬の爪は、人間と異なり常に伸び続けます。定期的に爪を切らないと、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

痛みと歩行障害

伸びすぎた爪は、地面に触れることで指が押し上げられ、指の関節に負担をかけます。これにより、歩くたびに痛みを感じるようになり、不自然な歩き方になったり、関節炎の原因になったりすることがあります。

深爪のリスクの増加

爪が伸びすぎると、爪の中を通っている血管や神経も一緒に伸びていきます。この状態で爪を切ると、血管を切ってしまう「深爪」のリスクが高まります。深爪は犬に強い痛みを与え、出血するため、爪切り自体を嫌がるようになる原因にもなります。

怪我のリスク

伸びた爪は、カーペットや家具に引っかかりやすくなります。最悪の場合、爪が根本から折れたり、剥がれたりして大きな怪我につながることもあります。また、飼い主さんや他の犬を傷つけてしまう可能性もあります。

犬の爪切りの頻度は月に1~2回が目安

一般的に爪切りの頻度は月に1~2回が目安と言われていますが、歩き方や散歩の場所などで爪の削れ方は変わってきます。どんなタイミングで爪切りをすべきか、については下記を参考にしてみてください。

- 歩くとカチャカチャと音が鳴る

- 歩行姿に違和感がある

- 爪が肉球に食い込みかけている など

上記のように歩いたときにカチャカチャと音がなったり、家の中で歩きづらそうにしているなど、愛犬の様子に違和感を覚えたら爪の状態をチェックしてみてください。

爪が肉球に食い込んでいたりすると痛みを感じていることがあるので、早めに気づいてあげることが大切です。

毎日のお世話のときに脚の方まで撫でてあげるなど、スキンシップを通じて爪の様子を確かめてあげられると良いですね。

犬の爪切りをしないことによるデメリット

「爪切りなんて必要ないだろう」と思う人はいませんが、爪を切らないことによるデメリットはさまざまなものがあります。

なぜ爪切りが必要であるのか、その理由とあわせて具体的なデメリットについてひとつずつ見ていきましょう。

スムーズな歩行の妨げによりケガを引き起こす

先ほども述べたように爪が伸びると、爪が肉球よりも先に地面に当たってしまい歩行が難しくなります。さらに、室内では衣類やカーペットなどに爪を引っ掛けてしまう危険性も増すでしょう。

犬の爪は伸びるとともにカールしていき、色々なものに引っかかりやすい形に変化していきます。

パニックになった犬が引っかかった足を無理に外そうとした結果、爪が根本からとれてしまったケースもあります。大量に出血してしまう事例もあるので注意が必要です。

爪が伸びすぎると肉球に食い込む

肉球は本来、歩くときに衝撃を吸収してくれるクッションのような役割を果たしています。しかし、爪が伸びてしまうと爪が肉球に食い込み、クッション性を十分に発揮できません。

歩くときの衝撃が脚の関節や腰にダイレクトに伝わり、大きな怪我や病気の原因になることも考えられるでしょう。

また、爪は歩行時の衝撃から割れてしまったり、欠けてしまうことがあります。そのままの状態で伸びてくると、歩く度に他の指や肉球に尖った爪が刺さり、傷つけてしまうこともあります。

目や耳を傷つけてしまう

犬は人間のようにうまく手を使えるわけではありませんので、足を使って耳や顔周りを掻くことがあります。

もしこのとき、爪が伸びたままだと尖った爪が皮膚を傷つけてしまう可能性があります。

意図せず爪によって傷つけてしまうと、痛みなどからさらに気にしてしまい、より悪化させてしまうことも。

目に入ってしまうと重大なケガに繋がることも考えられるため、十分注意が必要です。

飼い主さんがケガをしてしまう

愛犬の爪が尖っていると、触れ合っているタイミングで飼い主さんもケガをしてしまう可能性があります。

犬は遊ぶのが大好きな動物ですが、爪が尖っていると遊んでいるときに引っ掻いてしまうこともあり得ます。故意ではなくてもケガに繋がっては大変ですよね。

小さい子供がいるご家庭の場合は意図しないケガにあう可能性もあるため、より注意が必要でしょう。愛犬との生活を楽しいものにするためにも、適度な長さに爪を整えておくことは大切です。

犬の爪切りに必要なアイテム

スムーズに爪切りを行うためには事前準備が必要です。特に爪切りは嫌がる子も多く、できる限りスムーズに終わらせるためには事前準備が重要になってくるということです。

愛犬の爪切りに必要なアイテムについて確認していきましょう。

ご褒美のためのおやつ

爪切りが苦手な子も多いので、おやつで上手に気を引きましょう。ご褒美で与える場合は、キューブタイプやボーロなどのおやつが与えやすくて便利ですよ。

おやつは原料や添加物、カロリーなどもチェックして、愛犬の健康面も配慮して選んであげましょう。

爪切り

爪切りにはさまざまなタイプがありますが、飼い主さんが持ちやすく、力の加減ができるものを選びましょう。

犬の爪は血管や神経が通っているため、傷つけては大変です。自身の手の大きさ、犬のサイズなどを考慮に入れて、使いやすいものを見つけましょう。

ニッパータイプ

爪切りに慣れていない場合はニッパータイプがおすすめです。持ち手の部分がゴム製で滑りにくい、軽量で持ち手の負担になりにくい爪切りが使いやすいでしょう。

また、爪を切りすぎないためのストッパーがついているものだと、爪切りに不安がある方でも安心です。

ハサミタイプ

ハサミタイプは小型犬か子犬のときに使いやすい爪切りです。力は入れにくいですが、抱っこした状態でも切れるので、犬が嫌がらない体勢で爪切りできるのが良いですね。

男性だとハサミの穴に指が入りにくく使いづらいこともあるので注意が必要です。

子犬のときは爪が柔らかいので、生後半年頃までは犬種を問わず使いやすいのがハサミタイプです。

ギロチンタイプ

切れ味がよく、素早く爪切りができるのがギロチンタイプです。ギロチンと聞くと怖いイメージですが、慣れてくると短時間で爪切りを終えられるため犬のストレスが少なくて済みます。

輪の中に爪を入れるだけでスパッと静かに切れるので、犬に悟られないうちに爪切りを終えられることも。軽い力で使えるため、切り過ぎには注意が必要です。

電動タイプ

電動式は研磨石が回転してヤスリのように爪を削ってくれる爪切りです。尖っている爪を削ったり、爪切りの仕上げ用として利用できます。

爪切りに苦手意識を持ってしまった子におすすめ。低音・低振動で爪を滑らかにできるので、恐怖感が少なめです。爪を削った粉が落ちるので、お風呂場などで使用すると良いでしょう。

ガーゼやコットン、止血剤

万が一、血管を傷つけてしまったときのためにガーゼやコットン、止血剤など、止血のアイテムを用意しておきましょう。

もし血が出たら出血箇所をコットンなどで数分圧迫しましょう。なかなか血が止まらない場合は動物病院に相談してください。

犬の爪切りの手順

愛犬の爪切りの手順について解説していきます。誤って深爪をしたり、愛犬が暴れたりしないように、ひとつずつ順を追って確認していきましょう。

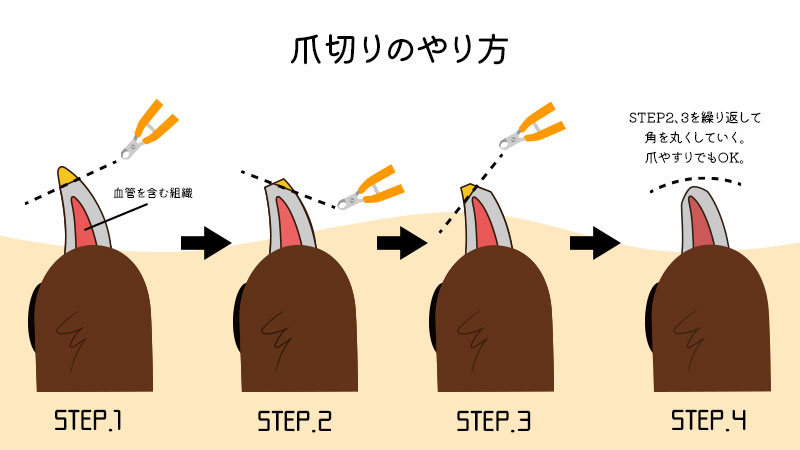

ステップ1. 爪の血管の場所を確認する

まず最初に爪の血管の場所を確認します。光に当てて横から見ると血管が透けて見えるので、血管の数ミリ手前までが爪切りの目安になります。

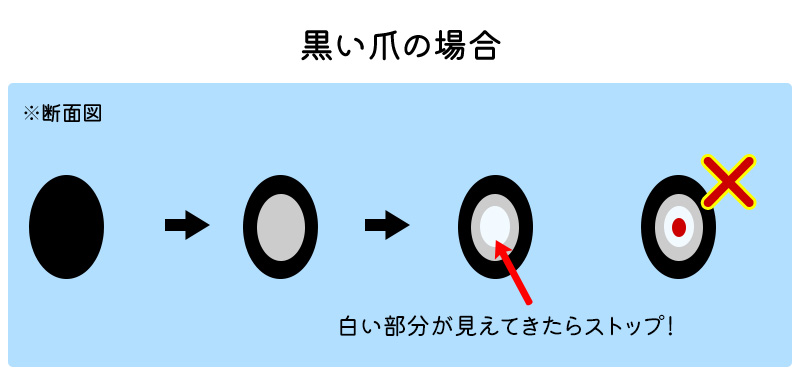

爪が黒い子の場合は外側からの判断が難しいでしょう。外から血管の位置が確認できないときは爪をカットしながら様子を見ます。

断面の中心が白から透明っぽい色に変わるタイミングが爪切りを止める目印です。

ステップ2. 愛犬を脇で挟んで保定する

愛犬を爪切りを持つ手の反対側の脇で抱え保定します。

二人で行う場合は、一人が脇に抱えるように保定し、もうひとりは愛犬の鼻先におやつを出し、犬の注意を引き付けてください。

ステップ3. 後ろ足の肉球を押して爪を出す

肉球を押すと爪が出てくるので、動かないようにしっかりと掴んで肉球を押しましょう。

犬は前足のほうが恐怖を感じやすいので、後ろ足から始めるとスムーズです。肉球の根元を優しく押して、爪を出しましょう。

ステップ4. 切り過ぎに注意して先端部分を切る

血管を傷つけないように先端部分から数回に分けてカットしましょう。犬の爪は円柱状なので、一度先を切るだけでなく、角をとるように角度を変えて切ってください。

血管が透けて見えてくるので、その手前で切るのをやめましょう。爪の黒い子は断面がツヤツヤ湿っぽくなってきたら血管が近いので、それ以上切らないようにしましょう。

ステップ5. 切れたらおやつを与える

爪切りが終わったら、おやつを与えてたくさん褒めてあげましょう。

後ろ足が終わったら、次は前足に進みます。爪切りが苦手な子は1本切り終えるごとにおやつを与えても良いでしょう。

愛犬の中でご褒美と爪切りが結びつくと、次第に爪を切るのが楽になっていきますよ。

犬の黒い爪の切り方

犬の爪は、白い爪であれば血管の位置が透けて見えるため比較的簡単に切ることができます。しかし、黒い爪の場合は血管が見えないため、深爪をしてしまうリスクが高まります。

黒い爪の場合、切り進めていくうちに白い部分が見えてきます。そしてその先まで切り進めると、グレーや黒っぽい断面が見えてきます。この先まで切ってはいけません。

血管の位置の見分け方

黒い爪の血管の位置は、爪の断面を観察することで判断できます。

- 爪を数ミリずつ切っていく:一度に大きく切るのではなく、少しずつ、慎重に切っていきます。

- 断面を観察する:爪を切るたびに、断面の色を確認します。

- 白い断面:まだ血管には到達していません。さらに切ることができます。

- グレーまたは黒っぽい断面:血管が近づいているサインです。この時点で切るのをやめましょう。

- 黒い点(血管):断面の中央に黒い点が見えたら、そこが血管です。これ以上切ると出血するため、爪切りを中止します。

少しずつ切っていく方法

黒い爪を切る際は、一度に切るのではなく、少しずつ慎重に進めることが重要です。

- 爪切りの角度:爪を地面と平行になるように持ち、爪切りを当てます。

- 数ミリずつカット:先端から数ミリだけをカットし、断面を確認します。

- 少しずつ進める:断面が白い間は、再び先端を数ミリカットします。これを繰り返しながら、血管の兆候が見えるまで慎重に進めます。

- 爪やすりで仕上げる:血管が近づいたら、爪切りはそこでやめ、爪やすりを使って形を整えましょう。

犬の爪切りで出血してしまった場合(深爪してしまった場合)の対処法

爪切りで出血してしまったらすぐにガーゼやコットンで止血しましょう。血が出ると慌ててしまいがちですが、数分間圧迫すれば治まるというのが一般的です。

犬用の止血剤がある場合は、患部につけると人工的なかさぶたとなって血を止めてくれます。数分間こうした処置で様子を見ても止まらない場合は、早めに動物病院へ診察に行きましょう。

止血剤の種類と使い方

万が一の深爪に備えて、止血剤を常備しておくのが最も安心な方法です。ペットショップや動物病院で購入できます。

止血剤の種類

犬の爪切り用の止血剤は、主にパウダータイプが一般的です。塩基性硫酸第二鉄、塩化アルミニウムといった成分が含まれており、血液中の血小板を凝固させて出血を止めます。商品名としては「クイックストップ」などが有名です。

止血剤の使い方

- 落ち着かせる:まずは、犬が興奮しないように優しく声をかけ、落ち着かせましょう。

- 止血剤を塗布する:止血剤のパウダーを少量、清潔な綿棒やガーゼ、ティッシュなどに出します。

- 出血部分に押し当てる:パウダーを出した綿棒やガーゼを、出血している爪の断面に強く、しっかりと押し当てます。

- 数分間待つ:そのまま10〜20秒ほど圧迫して待ちます。血が止まれば成功です。もし、まだ血がにじむようであれば、再度パウダーを少量つけて圧迫を繰り返します。

止血剤は犬に痛みを感じさせることがあるため、犬が嫌がる素振りを見せたら、噛まれないように注意してください。10分以上経っても出血が止まらない場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

止血剤がない場合の応急処置

止血剤が手元にない場合でも、家にあるもので応急処置が可能です。最も基本的なのは圧迫止血です。

圧迫止血を行う

清潔なガーゼやティッシュを使い、出血している爪の断面に強く押し当てます。このとき、血を拭き取ろうとしてこすってしまうと、かえって出血が悪化することがあるので注意してください。数分間そのまま圧迫を続けていれば、ほとんどの場合、出血は止まります。

小麦粉や片栗粉を活用する

実は、止血パウダーの代用として、小麦粉や片栗粉が使えます。といっても、使う際には水で溶いてから使うことになります。

- ペースト状にする:少量の粉を水で溶き、少し固めのペースト状にします。

- 出血部分に塗布する:作ったペーストを、出血している爪の断面にたっぷりと塗ります。

- 軽く圧迫する:そのまま数分間、軽く圧迫して粉が固まるのを待ちます。粉が固まると、かさぶたのような役割を果たし、血を止めることができます。

爪切りで出血してしまったときの注意点

- パニックにならない: 飼い主さんがパニックになると、犬も不安を感じて暴れる可能性があります。冷静に対応することが何よりも大切です。

- 刺激を与えない: 出血した爪は、しばらくの間は床や壁にぶつけないように注意しましょう。

- 爪切りは中断する: 一度深爪をしてしまったら、その日の爪切りは中止し、犬をゆっくり休ませてあげてください。

- 病院へ連絡する: 出血がなかなか止まらない場合や、爪が大きく剥がれてしまった場合は、早めに動物病院に連絡し、指示を仰ぎましょう。

愛犬が爪切りを嫌がる場合の対処法

爪切りは平気な子もいれば苦手な子もいます。一度痛い思いをしてしまった場合は、その経験がトラウマになり、爪切りに苦手意識を持ってしまっている子もいるでしょう。

ここでは愛犬が爪切りを嫌がる場合の対処法について解説していきます。

爪切り前に足先を触ることに慣れさせておく

爪切りは愛犬の手足を常に触れるため、触れられることに対して慣れておいてもらう必要があります。

いきなり足を触られると嫌がる場合もあるので、撫でられると喜ぶところからスキンシップを図り、少しずつ足先や肉球などにも触ってみましょう。

爪切りの前だけでなく、普段から全身を触られることに慣れさせておくと、日頃のお世話が楽になります。愛犬のペースに合わせて触られることへの抵抗を少なくしていきましょう。

一度に全部の爪を切らず数回に分けて切る

犬が嫌がる素振りをみせたら、一度ストップしておやつをあげたり、休憩を挟んでから爪切りをしましょう。

少し切り進めたら褒めておやつをあげるなど、無理に続けないことが重要です。1本切れたら十分と考えて、他の日に続きをしても良いです。

足を触られるのも嫌な場合は、まず足先を触るところから練習してみましょう。

ストレスサインがあるなら無理にやらない

舌なめずりをしたり、口をクチャクチャするなど、下記のような仕草をしたらストレスを感じているサインです。

- あくびをする

- 目をそらす

- 舌なめずりをする

- 口をクチャクチャする

- 体をかく など

こうした行動が見られたときには、一旦ストップして、休憩しましょう。なかなか切らせてくれないからといって、力づくで押さえるのもNGです。

犬は言葉を話せないため、嫌な気持ちを言語で表現できません。愛犬のお世話をするときは愛犬のサインによく気を配ってケアを進めましょう。

身内や友人に協力をお願いする

慣れていないと一人で爪切りをするのは難しいです。可能であれば家族や友人に手伝ってもらうと良いでしょう。

友人におやつで愛犬の注意を引いてもらっているうちに、飼い主さんが爪切りを進めれば、愛犬のストレスは少なくて済むでしょう。

初対面では警戒されてしまうこともあるので、ある程度慣れている相手にお願いするのがおすすめです。

どうしても嫌がるならプロに依頼する

| 動物病院 | 500円~1,000円前後 |

| ペットサロン | 500円~1,000円前後 |

| ペットシッター | 500円~1,500円前後 |

どうしても自分で爪切りをするのが難しいのであれば、プロにお願いするのが良いでしょう。

「爪切りぐらいで」と、動物病院やペットサロンにお願いするのは気が引けるでしょうが、愛犬に爪切りの苦手意識を植え付けてしまうより、上手な人にケアしてもらった方が安心です。

行きつけの動物病院やペットサロン、ペットシッターが利用できないか確認してみましょう。

犬の爪切りおすすめ3選

爪切りは飼い主さんが使いやすいかどうかなので、使いやすいものを探していくしかありません。

愛犬の抵抗が少ないものや、体の大きさなどに合わせて選んであげてくださいね。

廣田工具製作所 ペット用つめきりZAN ギロチンタイプ

切れ味がよく音がほとんどしないギロチンタイプです。爪にはめ込んで使うタイプなので、どこまで切ればよいのかが分かりやすいのが良いですね。

巻爪や狼爪も切りやすくて便利。トリマーさんでも利用されている本格派の爪切りです。

| 本体サイズ | 長さ12.5cm×幅10cm×高さ1.5cm |

|---|---|

| 本体重量 | 150g |

| 素材 | クロームメッキ |

| 刃の厚さ | - |

| 適合種 | 小型犬~中型犬、全猫種 |

| タイプ | ギロチン |

gonicc ペット用爪切りネイルクリッパー

深爪防止のカバーがついているニッパータイプ。馴染みのある形なので、初心者でも使いやすいのが特徴です。

人間工学に基づいて設計されていて、滑りにくいノンスリップハンドルを採用。ステンレス製で錆びにくく、長く使用できる製品です。

| 本体サイズ | 長さ16.5cm×幅5.3cm |

|---|---|

| 本体重量 | - |

| 素材 | 刃部分:ステンレス製/ハンドル部分:合成ゴム製 |

| 刃の厚さ | - |

| 適合種 | 全犬種、各猫種 |

| タイプ | ニッパー |

woaix ペット用爪切り

子犬や子猫、うさぎなどに使える小さめのペット用爪切りです。ゴムハンドルで握りやすく、小さめなので微調整しやすいハサミ。

まだ爪が柔らかい成長途中の子犬のケアに使いやすいでしょう。指を入れる穴が小さめなので、手が小さい人に向いています。

| 本体サイズ | 幅6.5cm×長さ9.7cm |

|---|---|

| 本体重量 | 30g |

| 素材 | ステンレス |

| 刃の厚さ | - |

| 適合種 | 子犬、子猫、うさぎなどの小動物 |

| タイプ | ハサミ |

犬の爪切りの売れ筋ランキングはこちら

ご参考として、犬の爪切りの売れ筋ランキングをこちらからご確認いただけます。

愛犬の爪切りは時間をかけて慣れてもらうことが大切

爪切りは犬を飼う上で避けては通れないものですが、苦手意識を持っている子は多いもの。犬にとってみれば、自分以外の生き物に爪をカットされるのは非常に怖いことです。

爪切りをするときは無理をしないこと、愛犬に嫌な思いをさせないことが重要。飼い主さんのペースで爪を切ろうとするのではなく、愛犬の気持ちに合わせて進めましょう。

日頃から体全体のスキンシップを心がけ、足先を触られることに慣れさせるなど、信頼関係をゆっくり築いていきましょう。

この記事の執筆者

桐谷 肇

ライター

猫を飼うのが初めてで戸惑うこともありましたが、今では日常に欠かせない大切な存在になっています。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)