犬を家族の一員として迎え入れると、突然の病気やケガに備えて医療費の準備が欠かせません。

そんなときに役立つのがペット保険です。しかし「どの保険を選べば良いのか」「本当に必要なのか」と迷う飼い主も多いはず。

本記事では、ペット保険の仕組みや必要性、選び方、注意点、最新のおすすめプランまでをわかりやすく解説します。これからペット保険を検討する方はぜひ参考にしてください。

この記事の結論

- 犬保険は高額治療費の経済的リスクを軽減できる重要な備え

- 通院・入院・手術など補償範囲の違いを理解して選ぶことが大切

- 加入年齢や既往症の有無が契約可否や補償内容に影響する仕組み

- 保険会社の信頼性や口コミも参考に適切な保険選びが重要

目次

犬のペット保険とは?その必要性と仕組みを解説

ペット保険とは、愛犬が病気やケガをした際にかかる高額な医療費の一部をカバーしてくれる民間の保険制度です。

現代の動物医療は高度化が進み、CTやMRI、外科手術など人間並みの治療が受けられる一方、治療費は全額自己負担が基本。そのため、入院や手術で数十万円以上かかることも珍しくありません。

ペット保険に加入することで、こうした経済的リスクを軽減し、最適な治療を受けさせる選択肢が広がります。

補償内容は主に通院・入院・手術が中心で、保険料や補償割合、年齢条件などによってプランが細かく設定されています。

愛犬の健康と家計の両方を守るために、多くの飼い主がペット保険への加入を検討しています。

ペット保険が注目される理由

ペット保険が注目される背景には、近年の動物医療の高度化があります。CTやMRIといった最新医療が犬にも適用されるようになり、治療費が高額化するケースが増えています。

たとえば、骨折治療で数十万円、内臓疾患での手術・入院となれば100万円を超えることも珍しくありません。

また、犬は人間と比べ寿命が短く、高齢化に伴い慢性疾患の発症率も高まります。こうした治療リスクに備え、ペット保険に加入する飼い主が増えているのです。

人間の健康保険との違い

ペット保険と人間の健康保険は仕組みが大きく異なります。人間は公的保険制度があり、自己負担は通常3割程度ですが、犬の場合は全額自己負担が原則です。

| 比較項目 | 人間の健康保険 | ペット保険 |

|---|---|---|

| 制度の有無 | 公的保険制度 | 民間保険のみ |

| 自己負担割合 | 約30% | プランにより30~50%負担 |

| 適用範囲 | 病気・ケガ | 病気・ケガ・通院・入院・手術など |

つまり、犬の場合は保険に加入していないと高額医療費がそのまま飼い主にのしかかるため、民間のペット保険が重要になるのです。

ペット保険の基本的な仕組み

ペット保険は、毎月(または年額)保険料を支払い、万が一の病気やケガが発生した際に治療費の一部が補償される仕組みです。一般的な補償内容は以下の通りです。

- 通院:軽いケガや慢性疾患の治療

- 入院:長期療養や手術後のケア

- 手術:外科的処置や内視鏡治療

補償割合はプランによって50%~100%まで幅があり、上限金額や回数制限も設けられています。

飼い主は愛犬のライフスタイルや年齢、健康状態を考慮し、適切なプランを選ぶことが重要です。

犬のペット保険の主な種類と特徴

ペット保険にはいくつかの種類があり、それぞれ補償内容や特徴が異なります。

主にカバーされるのは通院・入院・手術ですが、これら全てをカバーする総合型と、手術だけなど一部を限定補償するプランもあります。

また、自己負担額の割合によって保険料が変動し、70%補償や50%補償などから選択可能です。

さらに、保険会社によってはペット共済型や終身継続型、年齢による保険料見直し型など、細かな違いも存在します。

愛犬の年齢や体調、ライフスタイルに合わせて最適な保険を選ぶことが重要です。

通院・入院・手術の補償内容の違い

ペット保険で提供される補償は、主に以下の3つに分けられます。

- 通院補償:軽度なケガや慢性疾患の治療、検査費用など日常的な通院が対象

- 入院補償:長期入院や重症時の治療費をカバー

- 手術補償:骨折手術や内臓疾患など高額になりやすい手術費用を補償

保険によっては「手術のみプラン」「通院・入院・手術すべてカバーするフルカバープラン」などが用意されています。通院補償は利用頻度が高く、加入時に重視する飼い主も多い傾向にあります。

補償割合と自己負担額の考え方

ペット保険では、治療費のうちどの程度が保険で補償されるかを「補償割合」で示します。一般的には以下の通りです。

| 補償割合 | 自己負担割合 |

|---|---|

| 90%補償 | 自己負担10% |

| 70%補償 | 自己負担30% |

| 50%補償 | 自己負担50% |

補償割合が高いほど自己負担は減りますが、月々の保険料は高くなります。一方で補償割合が低いプランは保険料が安く抑えられるため、家計状況に応じた選択が大切です。

ペット共済と民間保険の違い

ペット保険には、民間保険会社が提供する「ペット保険」と、飼い主の相互扶助を目的とした「ペット共済」があります。

| 項目 | 民間保険 | ペット共済 |

|---|---|---|

| 運営主体 | 保険会社 | 協同組合・団体 |

| 補償内容 | 通院・入院・手術など広範囲 | 限定的・簡易的な内容が多い |

| 保険料 | プランにより幅広い | 比較的安価 |

| 審査基準 | 厳格な審査あり | 比較的柔軟 |

| 国の認可 | あり | なし |

共済は費用が安い反面、補償範囲が狭いこともあるため、重症時に不安が残るケースもあります。どちらを選ぶかは補償の充実度と保険料のバランスで判断しましょう。

犬のペット保険のメリット・デメリット

ペット保険は経済的な安心をもたらしますが、一方でデメリットも存在します。

メリットだけではなく、どのようなデメリットがあるのか、加入後に後悔しないよう、加入前に両面を理解しておくことが大切です。

条件面についてはサービスごとに異なることがありますので、契約前にしっかりと読んでおくことを忘れないようにしましょう。

ペット保険に加入するメリット

ペット保険の主なメリットは以下の通りです。

| 高額医療費への備えができる | 突然の大病やケガにも安心して治療を受けさせられる |

| 治療の選択肢が広がる | 費用面で迷わず、最善の治療を選択できる |

| 慢性疾患や通院もカバー可能 | 長期の通院治療でも経済的負担を軽減 |

経済的リスクを減らすことで、愛犬の健康維持に集中できるのが最大のメリットです。

ペット保険に加入するデメリット

一方で、以下のようなデメリットもあります。

| 毎月の保険料負担が続く | 長期間加入すると総支払額が高くなる場合も |

| 年齢とともに保険料が上昇する | 高齢犬になると保険料が大幅に上がるケースが多い |

| 補償対象外の治療がある | 予防接種や避妊去勢、既往症は対象外が多い |

内容を十分に理解した上で、自身の家計とのバランスを考慮しましょう。

どんな飼い主に向いているのか

基本的に保険というだけあって、何かあったときに備えるためのものです。それは人間用であろうと、ペット用であろうと違いはありません。

特に以下のような飼い主にはペット保険が特におすすめです。

- 初めて犬を飼う初心者の方

- いざという時の貯蓄に不安がある家庭

- 高額治療も選択肢に入れたい方

- 慢性疾患のリスクが高い犬種を飼っている方

- 子犬や高齢犬を飼っている方

すべての飼い主に必須ではありませんが、経済的な安心感を得たい方には有効な備えです。

犬のペット保険の選び方完全ガイド

ペット保険を選ぶ際は、単に保険料の安さだけで決めてしまうと後悔することもあります。

補償内容や保険会社の信頼性など複数のポイントを総合的に判断することが重要です。

ここでは失敗しないペット保険選びのポイントを詳しく解説します。

補償内容で選ぶ

最も重視すべきは補償範囲です。各社で以下のように内容が異なります。

- 通院補償:日常的な診察・検査・薬代など

- 入院補償:重症化した際の長期入院費用

- 手術補償:高額な手術費用(骨折・内臓手術等)

- 特約:がん補償、ペットセカンドオピニオンなど

通院までカバーするプランは安心感が高まりますが、保険料も高くなります。愛犬の年齢や健康状態を考慮して、必要な補償範囲を見極めましょう。

保険料の負担で選ぶ

補償内容が充実するほど保険料は高額になります。一般的な月額保険料の目安は以下の通りです。

| 犬の年齢 | 月額保険料の目安 |

|---|---|

| 0~2歳 | 2,000~4,000円 |

| 3~6歳 | 3,000~6,000円 |

| 7歳以上 | 5,000~10,000円以上 |

若いうちは保険料も安く設定されますが、高齢になると急激に上昇します。長期間の支払いを見据えて無理のないプランを選びましょう。

保険会社の信頼性で選ぶ

保険会社の運営実績やサポート体制も重要です。以下のポイントをチェックしましょう。

- 会社の経営規模や信頼性

- 保険金支払い実績・迅速さ

- 電話・メールでのサポート体制

- 契約者向けの相談窓口の有無

長期契約になるため、安定性や利用者サポートが充実している会社がおすすめです。

口コミ・評判の活用方法

契約者の口コミは実際の使い勝手を知る参考になります。

- 保険金請求の手続きが簡単か

- 審査の厳しさはどうか

- 実際に支払われた事例

- 対応スタッフの質や親切さ

ただし、個人の感想に偏りすぎず、複数のレビューサイトやSNSを総合的に参考にするのがポイントです。

犬のペット保険の加入条件と注意点

ペット保険には加入できる条件があり、すべての犬が無条件で加入できるわけではありません。また契約後も注意すべきポイントがあります。

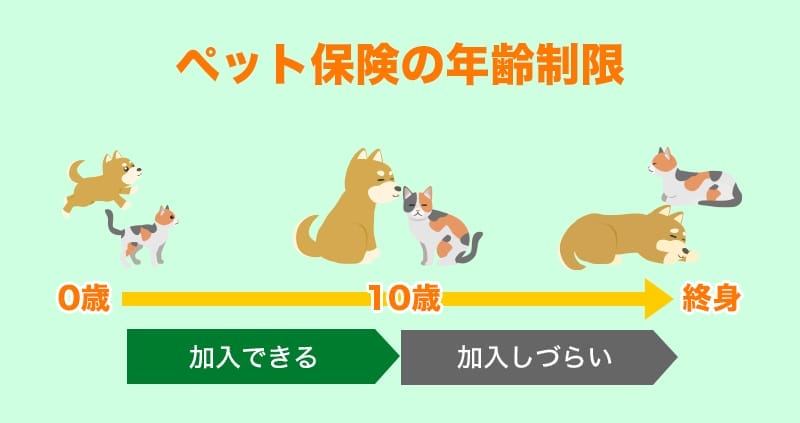

年齢制限・既往症の取り扱い

ペット保険には以下のような加入条件があります。

| 年齢制限 | 多くは生後30日~満10歳未満まで加入可能 |

| 既往症 | 既に発症している病気は補償対象外 |

| 待機期間 | 契約直後から補償開始とは限らず、30日などの待機期間あり |

特に高齢犬の新規加入は難しくなるため、早めの加入がおすすめです。

多頭飼い割引・継続特典の有無

複数の犬を飼育している場合、多頭飼い割引を用意している保険もあります。

- 2頭目以降の保険料割引

- 継続年数に応じた更新特典

- 継続割引や優良契約者割引の適用

長期契約のメリットも多いため、割引制度はぜひチェックしておきましょう。

免責事項と注意すべきポイント

ペット保険では補償対象外となるケースも多く、補償対象外となれば保険金は支払われません。

代表的なものとしては、以下に注意が必要です。

- 予防接種・ワクチン接種

- 避妊・去勢手術

- 歯科治療・歯石除去

- 既往症・先天性疾患

- 契約直後の発症(待機期間中)

契約時に免責事項をよく確認し、カバーされない治療内容を理解しておくことが大切です。

犬のペット保険に加入するタイミングはいつがベスト?

ペット保険は、加入のタイミングが重要です。年齢や健康状態により保険料や加入可否が大きく左右されます。

というのも、年齢を重ねていけばいくほど、動物病院を利用する機会も増えるものですから、人間の保険同様に保険料が上がる傾向にあります。

また、年齢を重ねてからでは加入できないというケースもあるため、必要と感じる場合には若齢のうちに判断する必要があるのです。

子犬期の加入が有利な理由

子犬期(生後2~6か月頃)は保険加入のゴールデンタイムです。

- 保険料が最も安い

- 既往症が少なく加入審査が通りやすい

- 長期の継続契約が可能

将来の慢性疾患リスクも含め、早期加入はメリットが大きくおすすめです。

高齢犬は加入できるのか

高齢犬でも加入できる保険も存在しますが、注意点があります。

- 新規加入の上限は概ね10歳まで

- 保険料が高額になる

- 持病があると補償対象外になる可能性あり

高齢になるほど加入条件が厳しくなるため、健康なうちに検討するのが理想です。

犬のペット保険のよくある質問Q&A

ペット保険に関しては、契約前後で多くの疑問が出てきます。ここではよくある質問にわかりやすく回答します。

ペット保険途中で解約はできる?

途中解約は基本的に可能です。ただし注意点もいくつかあります。

- 月払い:解約申し出月の翌月から停止

- 年払い:未経過期間の返金がないケースも

解約時には保険会社の規約を事前に確認しておくと安心です。急な解約ではなく更新時期を活用するのもひとつの方法です。

ペット保険の保険金請求の手続きは?

保険金請求は以下の流れが一般的です。

- 動物病院で診察・治療を受ける

- 明細書や領収書を受け取る

- 保険会社指定の請求書に必要事項を記入

- 郵送またはWeb・アプリで提出

- 審査後に保険金が支払われる

基本的には治療を受け、後日、申請することによって保険金をもらうことができるという流れです。

サービスによっては窓口精算ができるケースもありますが、動物病院自体が窓口精算に対応していなければ利用できません。

最近はスマホアプリで簡単に請求できる保険会社も増え、利便性が向上しています。

ペット保険に入っても実費は発生する?

保険に入っても全額が補償されるわけではありません。主な実費負担は以下の通りです。

- 補償割合に応じた自己負担(例:70%補償なら30%負担)

- 免責事項に該当する費用(予防接種など)

- 限度額を超えた費用

契約時に補償割合・限度額・免責事項をしっかり確認し、想定外の出費を防ぐことが重要です。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)