家族同然、愛犬の突然の死は、誰もが慌てふためいてしまい、穏やかにはしていられません。

ですが、もし最期の瞬間が訪れたとき、ただ呆然とするだけでは可哀想ですよね。

愛犬の飼い主として最後にできることはたくさんありますので、何が必要になるのか事前に知っておくと良いでしょう。

また、予期せぬ急な死を迎えて、安らかに眠れるお別れができるよう、必要な手続きや届け出について知っておきましょう。

この記事の結論

- 愛犬が亡くなったと思っても、まずは死亡確認をすることがもっとも大事

- 愛犬が苦しまないよう、早めに体勢を整えてあげてキレイな場所で待ってもらう

- 供養の方法は火葬が一般的となっており、民営火葬が手厚くておすすめ

- 犬の場合にのみ、死亡後には死亡届を各自治体に提出する必要がある

ライター/人とペットの終活アドバイザー

ライフエンディング業界にて、葬儀・お墓・仏壇・供養・遺品整理・相続など、生前準備から亡くなった後まで、幅広いご相談に対応しています。

目次

愛犬が亡くなったらすべきこと

もし愛犬が亡くなってしまったら、飼い主さんがすべきことは大きく分けて3つあります。

- お別れの準備

- 供養の方法を決める

- お別れをする

最初に愛犬とのお別れの準備を行い、次に供養の方法を決めます。最後は業者に任せることもありますが、大切なのはしっかりと愛犬とお別れをするということ。

突然の出来事であればあるほど、こうした細かな部分はなかなか行き届かないものです。

そのためにも、愛犬が元気なうちに必要な手続きや届け出を確認しておき、いざとなったときにバタバタしないよう覚えておくことをおすすめします。

手続きや届け出は決して難しいことではありませんが、いざとなったときには冷静ではいられません。万一の心得として備えておきましょう。

最初に死亡確認をする

最初にすべきことは、本当に死んでしまったのか、という死亡確認です。次のような手順で愛犬の状態を確認しましょう。

| 呼吸の停止 | お腹の動きを確認、口や鼻にティッシュを当てて揺れを確認 |

| 脈の停止 | 胸に手を当てて脈の動きを確認 |

| 瞳孔反射 | 瞳に光を当てて反応を確認 |

呼吸の停止を確認する際には、お腹の動きをチェックしましょう。手で触れて確認したり、口や鼻などにティッシュをかざして揺れを確認するというのも良いでしょう。

続いて、脈拍の停止については胸に手を当てて確認します。最後に瞳孔反射。瞳にライトなどで光を当てて、反応がなければ死亡確認を終えます。

早めに準備が必要なもの

死亡確認が終わったら、供養にあたって遺体を安置するための必要品を準備します。

常備しておくようなものは少ないため、寿命が近い愛犬の場合、あらかじめ用意しておくことも大切です。

- 棺(急な場合はキレイなダンボールでも可)

- タオル(おくるみ)

- ガーゼ、コットン

- ドライアイス、保冷剤

安置のために必要な棺は、もしなければ汚れていない綺麗なダンボールなどでも良いでしょう。

そして、遺体をくるむためのタオル・バスタオル。体液が漏れ出てくる可能性もあるため、ガーゼやコットンも準備しておいてください。

最後に遺体が腐敗しないよう、ドライアイスや保冷剤が必要になります。

ペット用の棺

出典:Amazon

大切な愛犬を華やかに彩って最善の形で安置してあげたいのであれば、ペット専用の棺を準備してあげるといいでしょう。

しっかりとした日本製のペット専用の段ボール棺なら、ご自宅での安置から火葬場への持ち運びまで安心です。

悲しみに暮れているときに棺を用意することは難しいことなので、いざというときに慌てないためにも前もって用意しておくことをおすすめします。

タオル(おくるみ)

出典:Amazon

ご自宅にあるタオルを使用するだけでは寂しいと感じる飼い主さんは多くいらっしゃるでしょう。

大切な愛犬を美しく装ってあげられる葬儀向けのおくるみであれば、キレイな姿で見送ることができます。

こちらも棺と同様に亡くなった直後に用意するのが難しい可能性があるので、もしものときのために検討しておきましょう。

ガーゼ、コットン

出典:Amazon

ガーゼやコットンは愛犬から滲み出た体液を拭き取ることに役立ちます。愛犬をキレイな状態で送り出すためにも、必ず準備しておきたい品物のひとつです。

ガーゼハンカチの代わりにも使用できる使い捨てタイプのコットンシートなら用途も幅広く、ご家庭に一つあっても無駄になりません。

ドライアイス、保冷剤

出典:Amazon

ドライアイスや保冷剤は、亡くなった愛犬をキレイな状態で保つために必須になります。

室温によっても持ち時間が異なりますが、食品などの購入時にもらえる簡易的な保冷剤は2〜3時間ごとに確認をして、こまめに交換する必要があります。

遺体の腐敗が進まないように、特に夏場はドライアイスや保冷剤を多めに使用するとともに、クーラーなども活用して涼しい環境に保つようにしてください。

死後硬直に注意

死後硬直は一般的に、2~3時間程度で始まります。もし死後硬直が始まってしまうと、姿勢を整えたり、棺に入れたりすることが困難になるので注意が必要です。

飼い主さんにとってみれば非常にショックの大きい時間ではありますが、それでも急がなければならないという事情を理解して、速やかに措置を行いましょう。

かげさん

- もしも目が開いていたら

まぶたを閉じ、ハンカチやティッシュを折りたたんで、まぶたの上に乗せておくと、しばらくすると自然と目が閉じます。 - もしも舌が出ていたり口が開いていたら

舌を口の中へしまって、ハンカチやタオルで口元を巻いた上に、紐や輪ゴムで止めておきます。

愛犬とお別れの準備

愛犬とのお別れ準備について、必要な手順をご紹介します。

完全に死んでしまってから死後硬直は始まりますので、なるべく早めに行わなければいけません。

悲しみと動揺がまだ続いている間だとは思いますが、愛犬が安らかに眠れるようやらなければいけないことです。

早めに姿勢を整えてあげる

愛犬にとって、最期は安らかに寝ているような姿が最も理想的です。

もし四肢が伸びているようなら、棺に納めやすいよう、内側に折りたたんであげましょう。

また、うつむいて苦しそうな姿勢なら横向きの体勢に整えてあげてください。

体を清めてあげる

旅立っていく愛犬の体を清めてあげることは、飼い主さんができる最後の愛情表現でもあるでしょう。

仮に汚れていなかったとしてもブラッシングしてあげたり、最後になでてあげることも忘れないでください。

動物は死亡すると体液が漏れ出てくることがあります。特に口や鼻、耳やお尻などに注意して、ぬるま湯に浸したタオルやウェットティッシュで全身を拭いてあげましょう。

必要に応じて、ガーゼやコットンなどを使い漏れを抑えることも大事です。

遺体を保冷して安置する

ここまで終わったら、供養するまでの安置となります。タオルでくるんだ遺体の周りにドライアイス(保冷剤)を置き、遺体が腐敗しないようにしてあげましょう。

特に夏場は腐敗が早く進行してしまうため、保冷剤だけでは難しい可能性もあります。

涼しい風が当たる場所選びや部屋全体を冷やすことに配慮し、傷みやすいお腹まわりにドライアイスを設置して、その上からタオルで覆って保冷効果を高めておきましょう。

愛犬の供養の方法

一昔前までは土葬も行われていましたが、現在では火葬が一般的となっています。

火葬であれば愛犬が寂しくないよう、遺骨を身近に置いておくこともできます。

火葬にはいくつかの種類がありますので、火葬場選びの基準として知っておいてください。

民営火葬

民営の火葬場や火葬業者ではとても手厚い火葬ができるようになっており、その反面で費用が高い、というデメリットもあります。主な条件は以下の通りとなっています。

| 遺骨 | 返却可能 |

| 立会い | 可能 |

| プラン | 合同火葬、個別一任火葬、個別立会火葬など |

| 対応エリア | 幅広い |

| 費用 | 1万円~6万円程度 |

費用が公営火葬よりも高いだけあって、最初から最後までオリジナルにすることができる業者もあります。

移動火葬車サービスなら対応エリアも幅広いですし、夜間に急ぎで火葬してあげたいというときにでも、遺体の引き取りに対応してもらうことが可能です。

最後まで手厚く供養してあげたい、と思う飼い主さんは民営火葬がおすすめだといえるでしょう。

公営火葬

地域それぞれの自治体でもペット火葬が行われています。公営火葬の大きなメリットは費用が安いということです。

ですが、それ以上にデメリットも多いため、事前に条件を確認することをおすすめします。

| 遺骨 | 返却可否は自治体により異なる |

| 立会い | 不可 |

| プラン | 原則なしだが、個別火葬可の自治体もある |

| 対応エリア | 各自治体に準ずる |

| 費用 | 3,000円~10,000円程度 |

一部の地域を除き、基本的に供養ができるというものではなく、火葬や合同埋葬を目的とした処分に相応します。

とにかく費用を安く済ませたいという人にはおすすめできますが、とても寂しいお別れになってしまいがちです。

ただし、ペットの供養に優しい地域も見受けられるため、お住まいの自治体について調べてみてください。

愛犬の死亡届を提出

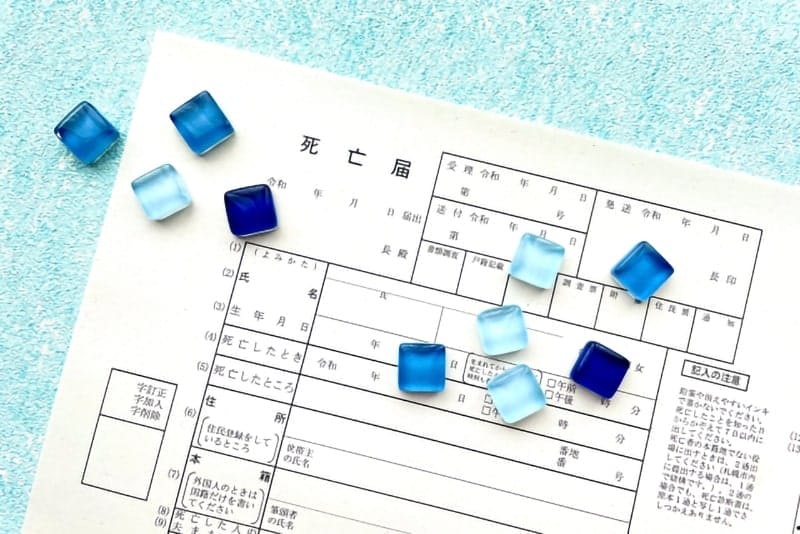

葬儀や火葬が終わったら、愛犬の死亡届を提出するという手続きも必要になります。

すぐにやらなければいけないわけではありませんが、期限もあるので覚えておきましょう。

犬の場合にのみ、死亡届の提出が必要

死亡届は狂犬病予防のためにも必要な書類で、飼い主さんには提出の義務があります。

必要な情報としては、飼い主さんの「氏名、住所、愛犬の死亡年月日、登録番号」等となっています。

提出する死亡届は、各自治体のホームページなどからダウンロードすることが可能です。

なお、死亡届は犬の場合にのみ提出する義務があり、猫の場合には必要ありません。

かげさん

地域によっては、インターネットで申請できるため、確認してみても良いでしょう。

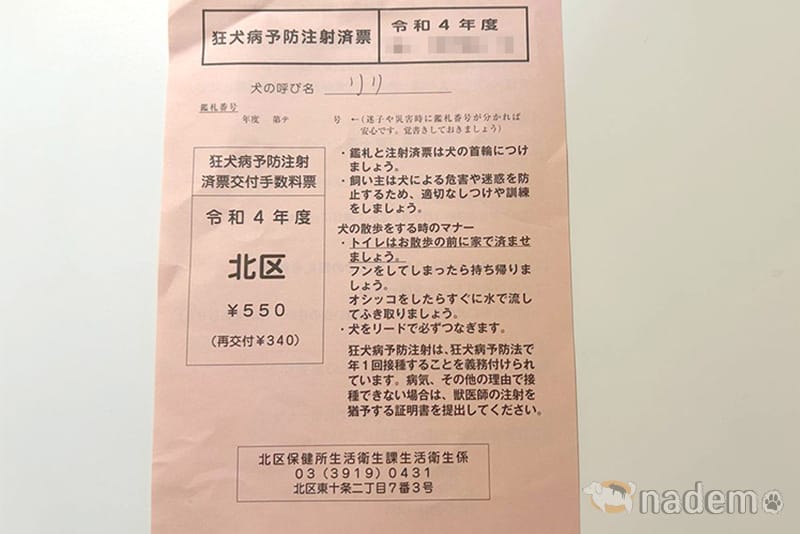

犬鑑札、注射済票を提出

死亡届は単体で提出するものではなく、「犬鑑札、狂犬病ワクチン接種済票」と一緒に提出することとなります。

下記のようなものが必要になりますので、提出時に用意しておきましょう。

こちらが犬鑑札です。

狂犬病ワクチン接種済票はこちらの写真画像が見本ですので、参考になさってください。

亡くなってから30日以内に自治体へ提出

死亡届は、愛犬が亡くなってから30日以内に提出することが義務付けられています。

お住まいの自治体に提出するだけなので時間もかかりませんし、早めに提出しておくのがおすすめです。

提出方法や必要な情報は自治体によって異なりますので、詳しくは各自治体の情報を確認しておきましょう。

もし死亡届の提出を怠ってしまうと法律違反となり、違反すると20万円以下の罰金が課せられる場合があります。

愛犬との思い出を傷つけないためにも、必ず提出するようにしましょう。

まとめ

もし愛犬が亡くなってしまったら?と考えたくはないのが飼い主さんの気持ちです。

しかし、そのもしもはいつか訪れるものでもあり、何の準備もできていなければ愛犬が苦しい思いをしてしまうかもしれません。

せめてそのときが来たら安らかに眠ってもらうため、飼い主として必要なことや手順を覚えておきましょう。

特に死亡確認ができてから最初の数時間はとても大事です。その後は遺体の腐敗が進む前に、火葬業者へ連絡して心残りのないようお別れをしましょう。

この記事の執筆者・監修者

かげさん

ライター/人とペットの終活アドバイザー

ライフエンディング業界にて、葬儀・お墓・仏壇・供養・遺品整理・相続など、生前準備から亡くなった後まで、幅広いご相談に対応しています。

多くの経験を生かして、皆さまのお困りごとを即解決できるよう、便利で役立つ情報を沢山お届けできたら嬉しいです。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)