性成熟を迎えた犬には、発情の兆候が現れます。はじめて愛犬の発情を見た飼い主さんは、いつもと違う様子に驚いてしまったこともあるのではないでしょうか。

発情は犬の本能的な症状であり心配はいりませんが、望まない妊娠・繁殖を避けるためには男の子・女の子双方の飼い主さんがお互いに配慮し合う必要があります。

今回は、犬の発情の仕組みやサイクル、発情時の症状と注意点などを解説します。愛犬がはじめての発情を迎える前の飼い主さんは特に、参考にしてみてくださいね。

この記事の結論

- 犬にも発情期は存在しており、生後6か月頃から性成熟を迎える

- 厳密にいうと、犬の女の子には発情期があるものの、犬の男の子に発情期はない

- 発情期には体調不良や異常行動が見られることもあるため、注意深く観察する

- 発情期の悪影響を防ぐには、事前の避妊手術(不妊手術)・去勢手術が適切

獣医師/ペット管理栄養士/ペット用品取扱士

現在ではオンラインペットショップを運営する25Holdings Japanにてグローバル全体の自社ブランドの商品開発をする傍ら、”現役の臨床医”であり続けることにこだわり非常勤獣医師として動物病院に勤務も続ける。

目次

犬の発情期とは交尾をして妊娠できる期間のこと

犬の発情期とは、犬の異性同士が交尾をして妊娠できる期間のことです。いつでも妊娠できるわけでなく、生殖機能が整い、発情期のあいだのみ妊娠可能となります。

体が生殖可能な状態となり、性成熟を迎えることで発情期が訪れます。発情期には日頃とは違った行動が見られるようなことも多く、注意して見てあげなければいけない期間でもあるのです。

性成熟を迎えるのは生後6か月~12か月頃が一般的

犬の体が生殖可能な状態になり、性成熟を迎えるのは生後6か月~12か月頃といわれています。

性成熟期は犬によって異なり、小型犬は比較的早く、大型犬は遅めに訪れることが多いです。大型犬の初めての発情期は生後12か月~24か月に訪れることもあるほど。

犬の発情は6か月~10か月の周期で起こり、1年に1~2回(春・秋)の発情期が訪れるのが一般的です。

人間でいう閉経にあたるものはなく、全身の機能が低下していなければ高齢になっても発情します。

犬の生理は「ヒート」と呼ばれる

犬用施設を利用するときには目にすることも多い「ヒート」とはなんなのか。実は、犬の発情期にあたる生理のことを「ヒート」と呼びます。

ヒートを迎えると外陰部が腫れて大きくなったり、10日程度の出血がみられます。

初めてのヒートの際は発情兆候が目立たないこともあり、飼い主さんも気が付かないうちに終わってしまっていることも珍しくありません。

犬用施設のルール内にはヒートに関する情報が記載されていることも多いため、知っておくと便利です。

男の子は発情期がない

犬の男の子には、発情期はありません。生後6か月頃を目安に性成熟を迎え生殖可能となると、いつでも交尾が可能となります。

男の子の場合は、発情期の異性のニオイに誘発されて発情が起こります。発情した子は異性を追いかけたり、異性を巡って同性同士でケンカをすることもあります。

子孫繁栄の予定がなく、発情を避けたい場合には去勢手術をするか、発情中の異性に近づかせないようにすることが重要です。

バセンジーという犬種は発情期が年に一度しかない

犬の発情期は年に2回訪れるのが一般的ですが、バセンジーという犬種は発情期が年に1回しか訪れません。

通常であれば春と秋に発情期が訪れますが、バセンジーは秋のみ発情を示します。

バセンジーはとても古い歴史をもつ犬種の1種であり、発情期が年1回というのは犬の祖先であるオオカミと同じ特徴であるといわれています。

繁殖を考えている場合は年に一度しかチャンスがないので、発情の兆候を見逃さないようにしましょう。

犬の発情期の具体的な兆候と観察ポイント

犬の発情期は、繁殖の準備が整ったことを示す自然な生理現象です。飼い主が愛犬のサインを理解し、適切に対応することは、健康管理や望まない妊娠の防止、犬のストレス軽減に繋がります。

ここでは、雌犬と雄犬それぞれの発情期の具体的な兆候と観察ポイントを詳しく解説します。

雌犬の発情期(ヒート)の兆候と観察ポイント

雌犬の発情期は、一般的に「ヒート」と呼ばれ、約6か月に一度訪れます。期間は約2〜3週間で、以下の4つの段階を経て進行します。

1. 前期(発情前期、平均7〜10日間)

この時期は発情期の準備段階です。まだ交尾は受け入れませんが、徐々にサインが現れ始めます。

- 外陰部の腫れ:

- 具体的な変化: 外陰部(陰部)がわずかに赤みを帯び始め、ふっくらと腫れてきます。初期は目立たないかもしれませんが、日が経つにつれて徐々に大きく、はっきりと腫れが確認できるようになります。触ると少し熱を持っているように感じることもあります。

- 観察ポイント: 日々外陰部を観察し、普段との変化を比較しましょう。

- 出血(発情出血):

- 出血量の目安: 初めてのヒートでは少量であることも多く、ごくわずかな点状の出血から始まり、徐々に量が増えていきます。色は薄いピンクから鮮やかな赤色まで様々です。大型犬ほど出血量が多い傾向がありますが、犬によってはほとんど目立たないこともあります。

- 観察ポイント: 床や寝具、愛犬が座った場所に付着する血の跡で気づくことが多いです。陰部を舐める回数が増えることもサインです。

- 行動の変化:

- 落ち着きがなくなる: そわそわして落ち着きがなくなったり、興奮しやすくなったりすることがあります。

- 食欲の変化: 食欲が一時的に低下したり、反対に増進したりする個体もいます。

- 陰部を舐める回数の増加: 不快感や違和感から、外陰部を頻繁に舐めるようになります。

- 雄犬への反応: 雄犬の存在に興味を示し始めますが、まだ交尾は拒否します。尻尾を横に振る「フラギング」と呼ばれる行動を見せることもあります。

2. 発情期(発情期、平均7〜10日間)

この時期が受胎可能な期間で、交尾を受け入れます。

- 外陰部の腫れ: 前期よりもさらに大きく、ふっくらと腫れ上がります。触ると弾力があります。

- 出血: 出血量は前期よりも減るか、ほとんどなくなることが多いです。出血の色も薄くなり、粘性が増すことがあります。

- 行動の変化:

- 交尾の受け入れ: 雄犬が近づくと、尻尾を横にずらしたり(フラギング)、尻尾を上げて陰部を見せたりする行動が見られます。雄犬のマウンティングを受け入れようとします。

- 落ち着きのなさ: 前期に引き続き落ち着かない様子を見せることがあります。

- 活発さの増加: 普段よりも活発になり、散歩中に他の犬に興味を示すことが増えます。

3. 発情後期(平均約2ヶ月)

受胎が可能だった期間が終わり、体が元の状態に戻る期間です。

- 外陰部の腫れ: 徐々に腫れが引き始め、元の大きさに戻っていきます。

- 出血: 完全に出血は止まります。

- 行動の変化: 雄犬からの交尾を拒否するようになります。発情期特有の行動(落ち着きのなさなど)は収まります。妊娠していなかった場合でも、ホルモンの影響で「偽妊娠(想像妊娠)」を起こし、乳腺が張ったり、母性行動(ぬいぐるみを世話するなど)が見られたりすることもあります。

4. 発情休止期(平均約3〜6ヶ月)

次の発情期までの間隔で、生殖器官は休止状態にあります。

- 外陰部: 通常の状態に戻ります。

- 行動: 発情に関連する行動は見られません。

雄犬の発情期の兆候と観察ポイント

雄犬には雌犬のような明確な発情出血や周期はありませんが、雌犬の発情期のフェロモンに強く反応し、「発情状態」になることがあります。これは年中いつでも起こり得ますが、特に周囲に発情中の雌犬がいる場合に顕著になります。

- マーキング行動の増加:

- 具体例: 普段しない場所(家具の角、室内の壁、他人の家の塀など)への頻繁な尿のマーキングが見られます。少量ずつ、何度も行います。散歩中も通常より念入りに、より高い位置にマーキングしようとします。

- 観察ポイント: 室内での粗相が増えた、散歩の時間が異常に長くなった、特定の場所に執着してマーキングしているなど。

- 遠吠えの増加:

- 具体例: 発情期の雌犬の匂いを察知したり、その匂いを追うことができないストレスから、普段よりも頻繁に遠吠えをすることがあります。これは相手を呼び寄せようとする本能的な行動です。

- 観察ポイント: 夜間に理由なく遠吠えをするようになった、特定の場所で遠吠えが止まらないなど。

- マウンティングの対象の変化:

- 具体例: 飼い主の足、クッション、ぬいぐるみ、他の犬(性別問わず)など、あらゆるものに対して腰を振るマウンティング行動が頻繁に見られるようになります。

- 観察ポイント: 以前よりもマウンティングの回数が増えた、対象が広がったなど。

- 食欲不振:

- 具体例: 発情期の雌犬への関心が強くなりすぎて、食事に集中できなくなり、食欲が低下することがあります。

- 観察ポイント: フードを残すようになった、食事に興味を示さないなど。

- 落ち着きのなさ・脱走:

- 具体例: 発情期の雌犬を探して落ち着きがなくなり、いつも以上に興奮しやすくなります。柵を乗り越えたり、ドアを無理やり開けたりして、家からの脱走を試みることがあります。

- 観察ポイント: 普段しないような場所で唸る、そわそわしてウロウロする、散歩中に異常な引っ張りを見せるなど。

- 攻撃性の増加:

- 具体例: 他の雄犬に対して縄張り意識が強まり、攻撃的な態度をとることがあります。また、雌犬を巡って喧嘩を始めることもあります。

- 観察ポイント: 散歩中やドッグランで他の雄犬に威嚇する、唸るなど。

雌犬の発情期の特徴

妊娠を希望している場合もそうでない場合も、愛犬の発情期のタイミングは見逃さないよう気にかけておく必要があります。

個体差はあるものの、発情期を迎えた子にはいつもと違った様子・症状がいくつも現れます。

体に変化が現れ愛犬自身も戸惑いやストレスを感じる時期なので、飼い主さんがいち早く気がつきサポートしてあげてください。

陰部を気にしたり舐めたりする

発情前期から発情期にかけて、外陰部が膨らんだり出血することがあります。出血がなくとも、陰部が気になり、頻繁に舐める様子が見られることも多いです。

陰部の大きさが通常の2倍~3倍になることもありますが、病的な変化ではないので心配する必要はありません。

食欲が増える、減る

発情期の前後はホルモンのバランスが大きく乱れるため、食欲が不安定になることも。

食欲がなくなってまったくご飯を食べなくなってしまう子もいれば、逆に食欲が止まらなくなってしまう子もいます。

食欲不振の場合は、ドライフードをお湯でふやかしたり香りの強めなウェットフードを与えてみたり、食欲を取り戻せるよう工夫してみましょう。

食欲が旺盛になっている場合は、1日の摂取カロリーや給餌量をオーバーして肥満にならないよう注意が必要です。

元気がなくなる

人間の女性の場合も生理前後は体調を崩しやすいのと同じで、犬も発情期前後は具合が悪くなったり気分が落ち込んだりします。

中には散歩へ行くのを嫌がる子もいますので、この時期の変化には敏感に対応してあげなければいけません。

これはホルモンバランスの乱れによるものであり、病的なものではないので心配する必要はありません。

飼い主さんがマッサージをしたりスキンシップをとってあげることで、リラックスできる子もいますよ。

落ち着きがなくなる

ホルモンバランスが変化することでストレスを感じやすくなり、神経質になったりイライラしやすくなります。

落ち着きがなくソワソワしたり異性のところへ行こうとしたり、夜中になると大きな声で夜鳴きをはじめる子も。

特に夜鳴きは飼い主さんの睡眠妨害や近隣への騒音問題にもつながるため、悩みを抱える人が多いです。

おやつを与えたり遊んだりすることで一時的に気を紛らわせることはできますが、根本的解決にはなりません。

落ち着きのなさや夜鳴きがひどく、繁殖の予定がない場合は避妊手術も視野に入れてみることをおすすめします。

おしっこの回数が増える

発情期の子はおしっこの回数が増えたり、粗相を繰り返す場合もあります。おしっこの量が増えるため、その分、失敗の回数も多くなってしまう傾向があります。

ホルモンバランスの変化により排泄量が増えるのは仕方のないことなので、叱らずに速やかに片付けましょう。

室内でトイレが整備されていれば問題ないでしょうが、必要なときにはマナーパンツやおむつを使用するのもおすすめ。

おしっこでお腹が蒸れてしまうことがないよう、こまめにチェックして取り替えてあげてくださいね。

外陰部が腫れたり出血する

妊娠準備のために厚くなった子宮内膜が充血して血液がにじみ出ることで出血したり、外陰部がぷっくりと腫れたりします。

出血により床や家具などを汚してしまうこともあるので、マナーパンツを着用するのもおすすめです。

長時間履きっぱなしの状態にしてしまうと、おしっこでおむつの中が蒸れて皮膚炎につながるため、こまめに取り替えてあげてくださいね。

犬(男の子)の発情時の特徴

男の子の発情は、発情期の異性のニオイに誘発されて起こります。

興奮状態になった子は、しつけでは手に負えないような行動を起こすこともあるため、いつもとは違った行動が見られるようになります。

愛犬を危険に晒したりほかの犬に迷惑をかけてしまうことがないよう、発情の兆候を見逃さないようにしましょう。

落ち着きがなくなる

発情中の異性のニオイを察知した子は性的に興奮し、それ以外考えられなくなるほど落ち着きを失う子も多いです。

食欲不振になったり、遠吠えを繰り返す子もいるほどで、いつもとは違った行動が見られるようになるでしょう。

しっかりとしつけをされていて、普段はお利口に飼い主さんのいうことを聞いている子でも、手に負えない状態になってしまうことも珍しくありません。

本能的なものであり、しつけでどうにかできるものではないので、あまりにも症状がひどい場合には去勢手術を検討しましょう。

マウンティングする

飼い主さんの脚やぬいぐるみなどに覆いかぶさり腰をふる「マウンティング」という行為がみられます。

これは交尾のときに行う行為であり、「子孫を残したい」という犬の本能的な行動です。

もしくは、ほかの犬に対して「自分のほうが強い」とアピールするために行うこともあります。

散歩中などに異性を追うような素振りを見せたら、近づかないように注意しましょう。

マーキングが増える

一般的に片足を上げておしっこをしますが、これは異性にアピールをするための行為です。自分をより大きい犬だと見せかけるため、なるべく高い場所におしっこをかけます。

発情中は異性にアピールするために、マーキングの回数が増える傾向があります。

最終的には、もうおしっこは出ていないのに足だけをあげていることもあるほどで、最初は不思議に思うでしょう。

散歩中もあちこちにマーキングしてしまうため、なるべく家でおしっこを済ませてから出かけましょう。

愛犬が「おしっこがあちこちにかけて回るもの」と覚えてしまうとその後のしつけが大変。

しかし、マーキング行為をはじめる前に去勢手術を済ませておくと、マーキングの軽減が期待できます。

異性のところに行きたがる

発情期の異性の存在を認知すると、異性のところに行きたがります。これは同じ部屋に異性がいる場合だけではなく、部屋が違ったり外にいる場合でも反応できるほどです。

脱走してでも異性のもとへ行きたい衝動に駆られるため、屋外で飼育している場合は特に注意が必要です。

自宅から離れてどこかへ行ってしまったり、衝動的に飛び出して交通事故に遭ったりしないよう気を付けましょう。

未去勢の同性同士でケンカする

異性を巡って、未去勢の同性同士でケンカをすることもよくあります。普段は穏やかな性格の子でも、発情すると急に攻撃的になることも珍しくありません。

発情は発情期の異性に誘発されて初めて起こります。ほかの犬とケンカしたり異性への欲求が募ることはストレスです。

繁殖の予定がない場合は、むやみに異性に近づけることは避けましょう。

発情期の愛犬(女の子)との過ごし方

発情期の子にはさまざまな症状が現れ、異性の発情を誘発します。飼い主さんは愛犬の体調を気にかけるのはもちろんのこと、異性を刺激しないような配慮も必要です。

散歩などで他に犬に会わないようにする

発情期の子を散歩に連れて行く際には、ほかの犬になるべく会わないよう気を付けましょう。

犬の交尾が可能な期間が長く、約7日間といわれています。この期間に交尾をすると妊娠する可能性が高いです。

繁殖を望んでいない場合は、誤って妊娠してしまうことがないよう十分注意しましょう。

また、発情期の子のニオイは異性の発情を誘発します。近所にも犬が住んでいる場合はいつもと散歩の時間をズラしたりコースを変えたりして、ほかの犬を刺激しないよう配慮が必要です。

また、おしっこのニオイだけも異性からしてみれば発情が分かるため、外でもおしっこはシーツにさせて持ち帰ったりおむつを履かせるのがおすすめ。ドッグランなどたくさんの犬が集まる場所の利用は避けましょう。

サニタリーパンツやマナーパンツを着用する

出典:Amazon

出血が多い場合は、ソファやカーペット、愛犬のベッドなどに血がつき汚してしまう場合があります。サニタリーパンツやマナーパンツを着用すると血が付着するのを防げ、とても便利です。

また、同じ散歩ルートや近所に異性の犬がいる場合は、刺激してしまわないよう配慮が必要です。

散歩に出かける際にもマナーパンツを着用することでおしっこのニオイを抑えたり、ほかの飼い主さんたちに発情中であることを知らせる目印になったりします。

サニタリーパンツやマナーパンツの中は蒸れやすいので、皮膚がかぶれてしまわないようにこまめに取り替え、汚れた毛や皮膚は優しく拭き取ってあげてくださいね。

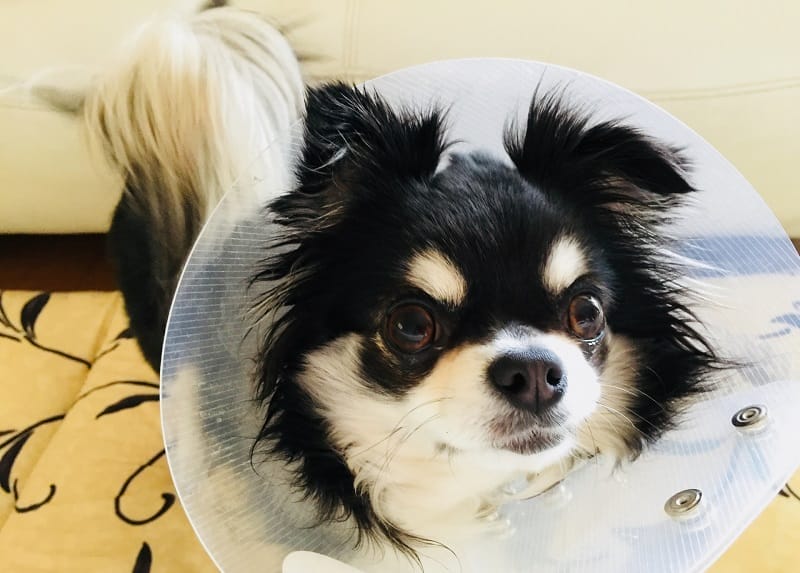

体調を崩したりしないか常に確認を

発情期のあいだは、陰部の腫れや出血に加え、頻尿・食欲不振といった症状が現れます。発情期の体調不良があまりにも激しい場合は、動物病院に相談してみましょう。

発情休止期には、黄体から分泌されるホルモンの影響で免疫力が低下し、細菌などに感染しやすくなります。

子宮蓄膿症のリスクが上がるので、お腹が張るなど変わった様子があれば早めに動物病院に相談しましょう。

特に陰部は清潔に保つよう心がけ、膿が出たり異常に舐めたりしていないかなど、よく確認してあげてくださいね。

発情中の愛犬(男の子)との過ごし方

発情した子は異性の近くに行きたい衝動に駆られさまざまな行動をとるので、飼い主さんが十分に注意し、コントロールする必要があります。

最初は戸惑うこともあると思いますが、事前対策をよく理解して把握しておくと安心です。

発情期の異性に近付けない

特定の子と繁殖の予定がある場合を除き、発情中の異性に近付かないことがなにより大切です。

近所の子がマナーパンツを履いているなど発情期と思われる際には、愛犬を異性に近づけないよう注意しましょう。

散歩の時間をずらしたり、いつもと違う散歩ルートを使うのが効果的です。

また、誘発された子は異性の近くに行きたがるため、妊娠させてしまうことがないように十分な注意が必要です。

脱走しないように注意する

発情状態になったときには、必死に異性を探して異性がいる場所へ行こうとします。

屋外で飼育している場合、異性のニオイを察知して追いかけようと脱走してしまうこともあるほど。

衝動的に飛び出してしまった場合、交通事故に遭ってケガをしたり命を落としてしまう可能性もあります。

異性のところに行きたいという欲求は本能的なものであり、抑えることは困難です。脱走できないように柵の高さや頑丈さをよく見直しておくとよいでしょう。

ストレスを発散できる環境を作っておく

発情中は、攻撃的になったり落ち着きがなくなったりする子が多いです。

去勢手術をしない限り発情自体を抑えることはできないので、なるべくほかのことでストレス発散ができるよう工夫しましょう。

散歩の時間や回数を増やしたりして、できるだけ気を逸らしたりストレスを溜めさせないようにしてあげてくださいね。

犬の発情期に見られることがある偽妊娠の症状とは

人間にも妊娠していないのにお腹が大きくなったりする想像妊娠がありますが、犬もそれによく似た「偽妊娠」という症状があります。

排卵後に形成される黄体が、犬の場合は約63日間機能するといわれており、妊娠が成立していてもしていなくても、妊娠維持に必要な黄体ホルモンが分泌されます。

こうしたホルモンの作用から、乳腺が張ったり乳汁が出たりとまるで妊娠時のような症状がみられます。

ぬいぐるみなどをケージに持ち込んで、子育てをするような仕草を見せることも。

偽妊娠の症状は時間の経過とともに自然に落ち着くのが一般的ですが、中には食欲が落ちたり元気がなくなってしまう子もいます。症状が重い場合は避妊手術を検討してみましょう。

愛犬の発情を落ち着かせる方法は避妊・去勢手術が効果的

男の子も女の子も、去勢・避妊手術を行うことで発情のサイクルがなくなります。

交尾ができないことは犬にとって大きなストレスとなるため、繁殖を望んでいない場合は去勢・避妊手術が推奨されます。

女の子の場合は出血や夜鳴き、男の子はマーキングやマウンティング・遠吠えといった症状が落ち着くため飼い主さんの負担も軽減できるでしょう。

ここでは、去勢・避妊手術のメリット・デメリットを解説します。

避妊(不妊)手術のメリット・デメリット

避妊(不妊)手術は、お腹を数センチ切開し、子宮と卵巣もしくは卵巣のみを摘出します。

手術は1時間程度で終了するため日帰りでの処置も可能ですが、1泊の入院をすることが多く、費用は3万円~5万円前後が平均です。避妊手術を行うメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | ・病気の予防が期待できる ・発情期のストレスを軽減できる ・望まない妊娠を防げる ・偽妊娠を防げる |

| デメリット | ・全身麻酔によるリスクがある ・太りやすくなる ・尿失禁になる可能性がある ・妊娠・出産が望めなくなる |

乳腺腫瘍や子宮蓄膿症といった性ホルモンの影響で起こる疾患の発症率が下がるのが、なにより大きなメリットといえるでしょう。

また、発情期のストレスやほかの犬への配慮を考えたりといった負担も軽減できます。

初めての発情期を迎える生後6か月~8か月前後に避妊手術をすると、乳腺腫瘍の発症率が下がるといわれています。

避妊手術を考えている場合は、タイミングなどとかかりつけの獣医師に相談してみるとよいでしょう。

避妊手術を受けた子は食欲が旺盛になることがあり、肥満になりやすくなるので、避妊・去勢手術後用のフードを活用するなど、体重管理に努めましょう。

去勢手術のメリット・デメリット

去勢手術では、精巣を摘出して精子を作れないようにします。皮膚のみを切開する簡単な手術である場合が多く、30分程度で終わるので日帰りも可能です。手術費用は高くても3万円前後であることが一般的です。

| メリット | ・病気の予防が期待できる ・望まない繁殖を防げる・ストレス軽減が期待できる ・マーキング行為の減少が期待できる・マウンティング行為の緩和が期待できる |

| デメリット | ・全身麻酔によるリスクがある ・太りやすくなる ・毛質や毛色が変わることがある ・子孫を残すことが望めなくなる |

前立腺肥大や精巣腫瘍など性ホルモンの影響で発症する疾患がありますが、去勢手術を行うことで発症率が低くなります。

マウンティングやマーキングの回数が減ったり異性を求める衝動が抑えられたりするので、飼い主さんの負担も軽減するでしょう。

去勢後は食欲が増す傾向があるので、肥満にならないようしっかり体重コントロールをしましょう。

どちらの手術も獣医師との相談が不可欠

去勢・避妊手術は、愛犬の生涯の健康と行動に影響を与える大きな決断です。手術のメリットとデメリットは個々の犬の年齢、犬種、性格、健康状態、そして飼い主のライフスタイルによって異なります。

必ずかかりつけの獣医師と十分に相談し、愛犬にとって最適な選択肢を検討するようにしましょう。

まとめ

発情中の症状や行動は病的なものではないものの、いつもと違う様子に飼い主さんも戸惑ってしまいますよね。

発情のサイクルや発情時の行動などを理解し、冷静に愛犬をサポートしてあげましょう。

発情は本能的なものであり、交尾ができないことはどちらにとっても大きなストレスとなります。

性ホルモンによる疾患のリスクもあるので、子犬を産ませる予定がないのであれば去勢・避妊手術も視野に入れましょう。

望まない妊娠をしたり愛犬にストレスがかかったりしないようにしてあげてくださいね。

この記事の執筆者・監修者

獣医師/ペット管理栄養士/ペット用品取扱士

現在ではオンラインペットショップを運営する25Holdings Japanにてグローバル全体の自社ブランドの商品開発をする傍ら、”現役の臨床医”であり続けることにこだわり非常勤獣医師として動物病院に勤務も続ける。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)