健康的であれば食事も運動も問題なく行なえます。しかし、ある日突然「愛犬がごはんを食べてくれない」ということもあるでしょう。

病気やストレスなどさまざまな原因が考えられますが、まずは理由を知ることが大切。

理由を知ったうえで迅速に対応することが、仮に病気だった場合には早期発見早期治療に繋がります。

私たちの大切な家族である愛犬は、人間の言葉を話せません。

小さなサインも見落とさないようにして、愛犬の健康と元気をしっかりと守ってあげましょう。

この記事の結論

- ごはんを食べない理由はひとつではなく、複数重なることもある

- 病気やケガが原因で食べないこともあるため、併発している症状があれば動物病院へ

- 全く飲食しないときは様子見することなく、すぐ動物病院へ行くべき

- 子犬のうちは1日以上、成犬なら2日以上が病院を受診する目安

目次

犬がごはんを食べない理由

犬がごはんを食べてくれない原因はひとつではなく、さまざまな原因が重なっていることも少なくありません。

飽きてしまったり今は食べたくないというワガママの可能性もありますし、飼い主さんが気付かないうちに、もっと重大な原因が隠れていることもたくさんあります。

食欲不振は多くの病気の初期症状で見られるもの。病気で体に負担がかかっているのであれば、早急に対処することが重要です。

ストレスによって食が進まないということもありますので、そんなときにはストレスケアも必要でしょう。

心配しすぎも良くありませんが、愛犬がごはんを食べないときはいつも以上に注意を向けてあげなければいけません。

ストレスによる食欲不振

愛犬にとって以下のような環境の変化は、ストレスになることが往々にしてあります。

私たちにとっては何気ない環境の変化でも、愛犬にとっては大きなストレスを与える可能性があることをしっかり理解しておきましょう。

ごはんを食べないことだけでなく普段と様子が違うようなときも、ストレスが原因となっていることがあります。

ストレスは食欲不振だけに限らず、他のさまざまな問題行動の原因にもなりえます。

思い当たる原因があればスキンシップを増やしたりするなど、早く対処してあげましょう。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

運動量が足りていない

そもそもの運動量が少ないために、お腹が空いていないということはないでしょうか。

天気が悪くて散歩に行けないことが続いたり、飼い主さんが忙しくて行けていないことがなかったか、時間が短くはなかったか。

犬は体の大きさや犬種によって必要な運動量は違います。1回15分程度で良い子もいれば、1時間程度が必要な子もいます。

運動不足がストレスの原因となっている場合もあるため、愛犬の運動量を見直してみましょう。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

ワガママで食べない

一般的にフードよりおやつの方が嗜好性が高く作られているため、「カリカリを食べなければ、美味しいおやつがもらえる」と判断してしまうこともあります。

食欲がないときに、飼い主さんが心配して優しくしてくれたことを覚えていることから、というケースもあります。

このような“ワガママや甘えが原因となってごはんを食べない”という行動をとる場合もあることを覚えておきましょう。

一度こうした学習をしてしまうと、自分にとって好みの食事が出てくるまで食べなくなる習慣ができてしまいます。

あわせて読みたい

切り替えたフードが好みじゃない

今まで食べていたフードから、新しいフードに切り替えたばかりというタイミングもひとつのポイント。

新しいフードが口に合わないために、食欲が落ちている可能性も考えられます。

一般的に犬は肉を好み、猫は魚を好むというイメージですが、魚が好きな犬も多いです。

他にもフードの切り替えは適切に行えているか、皮膚の痒みや下痢・嘔吐などのアレルギー症状はないかなどもあわせて、チェックしてあげましょう。

病気にかかっている

食欲不振の原因となる病気はさまざまです。例えば誤食・誤飲したものによって中毒になったり、腸閉塞を起こしているとき。

感染症や寄生虫・口周りのトラブル、さらには腫瘍や胃腸炎など、内臓に異常がある場合にも食べられなくなってしまいます。

私たちも体の不調があるときは食欲がなくなるように、犬も具合が悪いために食べなくなっていることは十分に考えられます。

ごはんを食べないこと以外にも、いつもと違った様子がないか・元気があるかなどをしっかりとチェックしましょう。

あわせて読みたい

老化による食事量の低下

シニア期に入ってくると筋肉量が減ってくる・運動量が少なくなるなど、自然と食べる量も落ち着く場合があります。

急に食べなくなったのではなく、徐々に少なくなっているときは加齢によるものと考えられるでしょう。

ただしシニア期についてはかなりの個体差があるため、一概に年齢だけでは判断できません。

顎の力が衰えたために食べにくそうにしていないか、なども一緒にチェックしながら少量でも栄養が摂れるシニア用のフードを検討してみるのも良いでしょう。

あわせて読みたい

愛犬がストレス・運動不足でごはんを食べないときの対処法

では愛犬がごはんを食べない、というときにどのように対処すれば良いかを解説します。

大きな特徴がなくごはんを食べないときや、肥満気味のときには次のような方法を試してみてください。

ストレス解消にはコミュニケーション時間を増やす

日頃から愛犬とのコミュニケーション時間が少ないという飼い主さんの場合、単純にコミュニケーション時間を増やしてみましょう。

愛犬と一緒にいられる時間を増やし、ごはんをあげる際には飼い主さんの手に乗せてみて、食べるかどうか確認してみてください。

単純に運度量が増える、ということもありますが、大好きな飼い主さんとの大切なコミュニケーションの時間でもあるのです。

ストレス発散の貴重な時間でもあるため、散歩や遊びの時間はしっかり確保するようにしてあげましょう。

あわせて読みたい

ストレスの原因は多種多様なので直近の変化を思い返す

ストレスを解消すると言っても、ストレスの原因になっているものが何かを見つけるのは、飼い主さんであっても簡単ではありません。

とにかくストレスの原因は多種多様。そのときどきで変わることもありますし、大きな原因がある可能性もあります。

とはいっても何かしらの原因があることに違いはありませんので、まずは直近の変化から思い返していきましょう。

環境の変化があった、食事の変化があった、生活の変化があったなど、何かしらの変化がきっかけになっている可能性は大きいです。

運動不足には疲れるまでの散歩や遊び

散歩や飼い主さんとの遊びは、愛犬にとってとても重要なものです。

もし、散歩後に「ハァハァ」と多少も息を切らしていないようであれば(パンティングしていないようであれば)、それは散歩時間が不足していると考えられます。

特に昨今のように室内飼いが一般的になってくると、室内だけではエネルギーが余ってしまう可能性は十分にあります。

これを解消するためには散歩の時間や回数を増やしたり、室内で遊ぶ環境を整えておくことで、お腹が空くような状態にしてあげられます。

自身のライフスタイルを振り返りながら、愛犬のための時間についても考えてみましょう。

あわせて読みたい

愛犬がフード起因でごはんを食べないときの対処法

ドッグフードが原因となってごはんを食べないときには、さまざまな工夫が適しています。

ワガママで食べないようなとき、切り替えたフードが好みでないようなときにも、次のような方法を試してみてください。

ドッグフードをふやかしたりトッピングしてみる

出典:Amazon

例えば寒い時期に保存しているフードが冷えていて、フードの香りが弱くなっているということも考えられます。

ぬるま湯でふやかしてあげると、香りが強まって食いつきが良くなる場合も多いです。

いつものドライフードにボイルしたササミやウェットフードなどのトッピングをするだけで、食いつきが驚くほど変わったということもあります。

新しいフードに切り替えてしまう前に、このような方法を試してみるのもおすすめです。

あわせて読みたい

ドッグフードの切り替えは10日間かけて行う

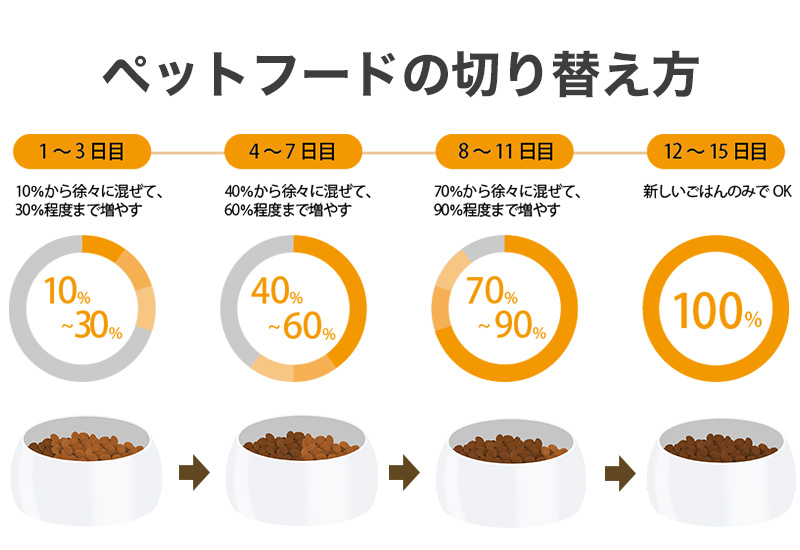

何らかの理由があり、新しく購入したドッグフードに切り替える場合は、即座に100%全てを新しいドッグフードにしてはいけません。

急に新しいフードを食べさせてしまうと、消化不良を起こしたり下痢や嘔吐の原因になりうるからです。

フードの切り替えは以下のように、今までのフードから10日から20日ほどかけて、徐々に切り替えていくようにしていくのが望ましいとされています。

また、アレルギーだった場合に症状が強く出てしまうこともあるので注意が必要です。

ドッグフードの切り替えは必ず毎日少しずつ行っていき、できる限り愛犬の体に負担がないような切り替え方法が重要と言えるでしょう。

おやつしか食べない場合はねだられても無視する

嗜好性の高いおやつが欲しいために、総合栄養食などのドッグフードは食べない、というワガママというケース。

ついつい可愛さからおやつをあげてしまいたくなりますが、やはり栄養バランスの整ったフードを主食にしなければ、栄養バランスが悪くなります。

コミュニケーションのツールとしてもおやつは優れたものですが、食事(主食)の代わりにはなりません。

食事時間を決めておき、30分ほど全く食べないようなら下げてしまう、なども効果的です。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

食事環境を見直す

愛犬が食事をするときの環境はどうでしょうか。例えば食事をしている姿がかわいいからといって撫でたり、かまったりはしていないでしょうか。

食事のときは、ゆったりと安心して食べることに集中できる環境を作ってあげることが大切です。

人目のないところにケージを設置してごはんを置いたり、タオルをかけて集中できる空間にしてあげるといった方法があります。

食事中にストレスを感じることが続くと食べなくなってしまうことがあるので、意識して食事環境を整えてあげましょう。

あわせて読みたい

食器や食事台を見直す

食器が汚れている・食事台の高さが愛犬の体の大きさと合っていない、なども食べない原因となります。

基本的なことですが、食器は常に清潔にしておくようにしましょう。

食事台が高すぎる・低すぎるということがないよう、食べている様子を観察して適切なものを選んであげるようにしなければなりません。

体の大きさに合ったものかをもう一度確認して、適切なものを選んであげてくださいね。

食べているときに食器や台が滑って動いたりしないよう、マットを敷くなどの対策も一緒に考えると良いでしょう。

あわせて読みたい

愛犬が病気や老化が原因でごはんを食べないときの対処法

病気やケガはもちろん、老化による身体的な不調などからごはんを食べなくなることもあります。

老化だけであればご家庭での解決策もありますが、病気やケガは専門知識がなければ解決することもできません。

無理に自己解決するのではなく、獣医師の意見を聞いてみましょう。

ドッグフードを見直す

ドッグフードの粒の大きさや、ライフステージに適したドッグフードであるかどうか、というのが原因のひとつにもなります。

特に顎の力が弱い小型犬やシニア犬は、噛むのに疲れてしまい食べることを嫌がることがあります。

愛犬の口の大きさに合った粒のサイズであるか、なども考慮してみましょう。

ライフステージに合った栄養バランスのものであるか、ということもあわせてチェックしてから購入するようにしましょう。

あわせて読みたい

少しでも様子がおかしければ動物病院へ

もし病気や怪我が原因でごはんを食べない場合には、自分で全てを解決しようとするよりも、獣医師など専門家の意見を聞くのが適しています。

無理に自己解決しようとすると、逆に悪化してしまう可能性もあるため、少しでも病気や怪我の疑いがあるなら動物病院を受診しましょう。

特に以下のような様子が見られる場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

- 何も食べようとしない

- 水を飲まない

- 嘔吐や下痢が続く

- いつもより元気がない

ごはんを食べないこと以外の症状が見られるときは、病気の可能性が高くなります。

「そのうち食べるだろう」と様子見をしているうちにどんどん容体が悪化する可能性も十分にあります。

まず、「食欲がない」という時点でいつもとは異なっている状態です。加えてその他の症状があるということを軽く考えず、すぐに動物病院を受診しましょう。

早期発見ができれば、愛犬の負担軽減に繋げられることはもちろんのこと、治療の負担が少なくなる場合もあります。

病気の可能性が少しでも考えられるときは、私たち飼い主の迅速な行動が求められます。

あわせて読みたい

日頃から病気の予防を意識する

体調が悪いときにすぐ気付けることは飼い主として重要なものの、そもそも体調不良に陥る前に対応することが重要です。

日頃から病気の予防を意識して生活するのとしないのとでは、症状の重症度にも関わってきます。

ワクチン接種は病気予防のためにとても大切なもの。欠かさず受けておくことは、私たち飼い主の努めでもあります。

同時に健康診断を定期的に受けることも考えましょう。成犬~シニア期には思いもよらない病気にかかってしまうこともあります。

健康診断は病気の早期発見に役立つものなので、きちんと受けることを考えましょう。

忘れがちだったり軽視されがちなのが、歯磨き。口腔内にトラブルが起きていることで食欲が落ちることもあります。

2~3歳以上の犬の多くが口腔トラブルを起こしていると言われており、歯周病を予防するためにも歯磨きは忘れずに行いましょう。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

愛犬がごはんを食べないときに他の症状はないか?

「愛犬がごはんを食べない」というだけではなく、どういった症状が他に見られるのか、必ず確認してみてください。

前述の通り、次にご紹介するような症状が同時に見られる場合には、迅速な対応が必要になります。

全く水を飲まない

短時間、ごはんを食べないだけではなく、水も全く飲まないようであれば緊急事態だと言えます。

ごはんを食べないというだけなら、一時的なワガママであるケースも考えられるため、1日のうち1食を食べなかっただけで必要以上に心配する必要はありません。

ただ、同時に水も飲まないようであれば、それは要注意です。

人間も犬も体の大部分は水分で構成されているので、人間同様に水分を摂取しないというのは危険です。

下痢・嘔吐

全くごはんを食べない上に下痢までしている、または嘔吐してしまっているとごはんを食べないことがあります。

下痢や嘔吐の原因はさまざまですが、ドッグフードがその原因のひとつになっていることも考えられます。

ドッグフードとの相性が悪かったり、酸化して賞味期限を過ぎてしまっていたり、思い当たる節がないか確認してみましょう。

もちろんドッグフードだけが原因ということもなく、病気やケガの症状として下痢や嘔吐が見られる可能性もあります。

あわせて読みたい

元気がなく運動もしない

元気いっぱいに遊んでいてごはんを食べない、というのであれば、お腹が空けばごはんを食べるようになることがあります。

出されたドッグフードが好みでない場合や、単純に満腹な場合など、食べない理由はいくつかあるからです。

単純にお腹が空いていないというだけなら良いですが、元気もなく運動もしない、散歩も嫌がるようなら注意が必要。

何かしらの病気や怪我を疑う必要が出てきますので、早めに動物病院を受診するのが良いでしょう。

あわせて読みたい

体に異変がある

行動に関する異変を察知できなかったとしても、体に異変がある場合にも注意が必要です。

明らかに被毛のツヤがなくなっていたり、どこか赤みが出ていたり、歩き方がいつもと違う、といったことも考えられます。

体の異変は日頃から愛犬のことを観察し、理解してあげることで早めに気付けるようになります。

日常的なブラッシングの時間でも気づけますし、マッサージを習慣化してあげていると体に直接触れるのでより気づきやすいでしょう。

あわせて読みたい

愛犬がごはんを食べないときに注意すること

愛犬の食欲がない、なかなかごはんを食べないときに注意すべき点を解説します。

病気が原因で食べられない場合はなるべく早く対応しなければなりません。

しっかりと注意すべきポイントをおさえて、愛犬の負担を減らしてあげるようにしましょう。

まったく飲食しなければ動物病院へ

成犬では最大2日食べなければ動物病院を受診しましょう。

ただし、これは他に症状がない場合です。食欲がないことに加えて何らかの症状がみられるときは、素早く対応しないと愛犬を危険に晒してしまう恐れがあります。

さらに体調が変化しやすい子犬や、体の機能が衰えてきているシニア犬はより早く対処しましょう。最大でも1日程度が目安です。

半日食べなければ注意深く様子を見守らなければなりません。

また何か持病などがある場合も、様子見は避けて早めに病院へ連れていきましょう。

女の子の場合はヒートの可能性もある

女の子は生後6~7か月ほどのときに、初めてのヒートを迎えます。

元気がなくなったり、ソワソワと落ち着かない様子を見せたりすることがあることにプラスして、食欲がなくなる場合があります。

このヒート期間は20日から1か月程度続きます。

ヒートで食欲が落ちているなと感じたら、トッピングをしてあげたりフードをぬるま湯でふやかして与えたりなどの工夫をしてみましょう。

多くの子がヒート中は食欲不振になるようなので、過度に心配することはないでしょう。

しかし、あまりにも食べられない様子であれば他の病気なども考えられるため、すぐに動物病院を受診してください。

あわせて読みたい

老犬がごはんを食べないのは余命が近いって本当?

全ての愛犬に当てはまるというわけではないのですが、余命が近づいてくると数日前から食べなくなる子が多くいます。

ごく少量なら食べる、もしくは全く食べなくなってしまうという行動が起こり、加えて水を飲まない・体の震え・呼吸の乱れなどがあったり、お別れをするように飼い主さんへ甘えてくる子もいるようです。

当たり前のことですが、愛犬にはそれぞれ個体差があります。もちろん最期を迎える様子も、全く同じというわけではありません。

しかし、ひとつのサインとして食べなくなるということは十分考えられます。

後悔のない時間を過ごすためにも、食事の状況を常に把握しておくことはとても大切です。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

愛犬がごはんを食べないときは原因を探って適切に対処しよう

ここまで、愛犬が食べないときの原因や対処法などをみてきました。

ごはんタイムをいつもウキウキと待っている愛犬が、食欲がない…。そんな様子を見ている私たち飼い主は本当に不安になりますね。

病気以外にもさまざまな原因がありますが、まずは病気の可能性がないかしっかりチェックをしましょう。

言葉を話せない愛犬は、私たちが想像するよりもつらい状況に置かれている場合があるのです。

普段から様子をきちんと確認しながら、「おかしいな?」と思うことがあればすぐ獣医師に相談できる体制を整えておきましょう。

健康のために欠かせない食事は、いつも美味しく食べられるように管理してあげましょう。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)