愛猫が突然ぐったりして動かなくなったり、呼びかけても反応しなかったりする場合、重大なトラブルの兆候の可能性があります。

意識がない状態は命に関わることもあるため、原因を把握し、迅速な対応が必要です。

とはいえ、睡眠状態と意識がない状態とを見極めることは、正しい方法を知っておかないとすぐに実行に移せません。

本記事では、猫の意識がない状態の原因や確認方法、適切な対処法を解説します。

この記事の結論

- 猫の意識がない状態とは、周囲の刺激に反応せず、体がぐったりするなどの症状を伴う状態

- 猫の意識がなくなる原因は、病気のほかにも事故や怪我、熱中症や失神などがある

- 意識がないことを確認する方法は、呼びかけや刺激への反応、呼吸や心拍をチェックすること

- 安全な場所に移動させ、呼吸や心拍の状態を確認して記録したうえで、すぐに動物病院に連れて行く

目次

猫の意識がない状態とは

猫の意識がない状態とは、周囲の環境や自身の体に対する認識が失われ、自力で立ち上がることが困難になることです。

意識がない状態が続くと猫の体内で臓器の機能障害が生じ、急激な血液の循環障害を引き起こします。

血液の循環障害を起こすと酸素やブドウ糖などが全身に行き渡らず、ショック状態に陥ることがあります。

愛猫に以下のような状態がみられる場合、意識を失っている可能性があるといえるでしょう。

- 呼びかけや刺激に反応しない

- 自力で立ち上がれない

- 体を動かせず、ぐったりと横たわっている

- 痛み刺激に対しても反応が鈍い、または全くない

- 眼球が不規則に動き続ける、または動かない

- 呼吸が不規則、浅くなる、または無呼吸状態

- 失禁 など

意識を失っている症状がみられた場合、猫は非常に危険な状態といえます。

処置が遅れると命を救うことが難しくなる場合もあるため、速やかに動物病院を受診することが必要です。

猫の意識がなくなる原因

猫が意識を失う原因は多岐にわたり、主に病気や事故、怪我や失神などが考えられます。これらは猫の健康状態や生活環境に深く関係しているものです。ここからは意識がなくなる原因について解説します。

てんかん

てんかんは脳の神経伝達の異常により発作が生じる疾患で、以下のような症状が見られます。

- 体の一部や全身の痙攣

- 口をくちゃくちゃさせる動作

- よだれの増加

- 意識の消失

- 体の脱力

てんかん発作の持続時間は数秒から2分程度で、発作がおさまった後は通常、猫は元の状態に戻ります。

しかし全身の発作が5分以上続いたり、または意識が回復する前に次の発作が起こったりする場合は、速やかに動物病院を受診する必要があります。

緊急性

発作自体は数分で収まることが多いですが、発作が5分以上続く場合(重積発作)や、意識が回復しないうちに次の発作が繰り返し起こる場合(群発発作)は、脳に深刻なダメージを与える可能性があり、非常に緊急性が高いです。 速やかに動物病院を受診する必要があります。

発作中の誤嚥(吐き物や唾液を誤って気管に吸い込むこと)による肺炎のリスクもあります。

予後

原因不明の特発性てんかんの場合、適切に薬でコントロールできれば、比較的良好な予後が期待できます。しかし、生涯にわたる投薬が必要となることが多いです。

脳腫瘍や脳炎など、基礎疾患がある場合は、その原因疾患の治療が予後を左右します。

自宅でできる観察ポイント

- 発作の様子の詳細記録:

- 発作が始まった日時と終わった日時(持続時間)。

- 発作中の具体的な症状(全身の痙攣か、体の一部だけか、よだれの量、意識の有無、鳴き声、失禁・脱糞の有無、目の動き)。

- 発作の前後で猫の行動に変化はなかったか(落ち着きがない、震え、隠れるなど)。

- 発作後の回復状況: 発作が収まった後、どのくらいの時間で通常の意識レベルに戻ったか(ボーっとしている、ふらつき、過食・過飲など)。

- 環境の安全性確保: 発作中は周囲の危険物(家具の角、高い場所など)から猫を遠ざけ、二次的な怪我を防ぎます。無理に体を抑えたり、口の中に手を入れたりしないようにしてください。

肥大型心筋症

肥大型心筋症は心臓の筋肉が厚くなることで心室が狭くなり、全身へ血液が十分に行き届かなくなってしまう病気です。主な症状は以下のものがあります。

- 元気消失

- 食欲低下

- 運動時の開口呼吸

- ふらつき

- 失神

- 突然死

肥大型心筋症は初期段階では症状が現れにくいため、定期的な健康診断が重要です。

緊急性

- 失神: 脳への血流不足により意識を失うことがあります。これは心臓病の進行サインである可能性が高く、非常に緊急性が高いです。

- 呼吸困難: 肺水腫や胸水(胸腔に水が溜まる)による呼吸困難は命に関わります。口を開けて呼吸する(開口呼吸)、努力性呼吸(肩で息をする)、舌が紫色になる(チアノーゼ)などの症状は、直ちに動物病院を受診する必要があります。

- 血栓症: 後肢に血栓が詰まると、突然の後肢麻痺や激しい痛みを伴い、緊急性が高いです。

予後

早期発見と適切な治療(内服薬による管理)で進行を遅らせることができますが、完治は難しい病気です。

発症後は定期的な経過観察と生涯にわたる投薬が必要となることが多いです。重症化すると、予後は数ヶ月から数年と厳しい場合もあります。

自宅でできる観察ポイント

- 呼吸数の変化: 落ち着いている時の1分間の呼吸数(寝ている時やリラックスしている時に胸やお腹の上下運動を数える)。安静時呼吸数が40回/分を超える場合は注意が必要です。

- 元気・食欲の変化: 以前に比べて活動量が減った、遊びたがらない、食欲不振。

- 咳や開口呼吸: 咳をする頻度が増えた、口を開けてハーハーと息をする(特に運動後や興奮時以外)。

- 後肢の異常: 後肢を痛がる、引きずる、冷たい、麻痺がある。

熱中症

熱中症を起こすと体温調節機能が正常に働かなくなり、体温が危険なレベルまで上昇します。初期症状としては以下のとおりです。

- 体温の上昇

- 口呼吸

- 呼吸困難

- 多量のよだれ

- ふらつき

熱中症は重症化すると痙攣や意識消失、ショック状態を引き起こします。

猫は自ら涼しい場所を求めてテリトリーを移動する動物ではありますが、それは自由に行き来できる場合に限ります。

特に真夏は愛猫の住む環境を高温にしない、室内の温度管理を適切に行う、肥満を防ぐなどの予防策が重要です。

緊急性

体温上昇、口呼吸、呼吸困難、意識消失、痙攣、ショック状態といった症状は、命に関わる非常に緊急性の高い状態です。迅速な冷却と動物病院での治療が必要です。

予後

早期に発見し、適切な処置を行えば回復しますが、重症化すると多臓器不全を引き起こし、死亡する可能性もあります。後遺症が残ることもあります。

自宅でできる観察ポイント

- 体温の上昇: 耳の内側や肉球、体の触診で熱っぽくないか。可能であれば動物用体温計で直腸温を測る。

- 呼吸の変化: 激しい口呼吸、浅く速い呼吸、努力性呼吸。

- 多量のよだれ: 口元から泡状のよだれが出ている。

- ぐったりしている、呼びかけに反応しない: 意識レベルの低下。

- 痙攣やふるえ: 重症化のサイン。

- 予防: 夏場の室内温度管理(エアコンの使用)、十分な水分の提供、涼しい場所の確保、留守番時の対策。

事故・怪我

高所からの落下や交通事故などが原因で頭部に外傷を負い、意識障害を引き起こすことがあります。

特に脳しんとうなどの頭部外傷は、脳の機能に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

脳しんとうとは、頭をぶつけたり揺さぶられることで一時的に機能を停止し、意識障害や神経系の異常をもたらします。脳しんとうの症状としては、以下の通りです。

- 歩行の異常

- 嘔吐

- 反応の鈍さ

- 痙攣

- 意識消失

- 顔の腫れ

- 眼や鼻、口からの出血

事故や怪我をして脳しんとうが疑われる症状が見られた場合、速やかに動物病院で診察を受けることが重要です。 ただし事故や怪我をしても、平気そうにしている猫もいます。

猫は痛みを隠そうとする動物なので平気そうに見えることもありますが、後から脳しんとうを起こす場合もあります。

緊急性

- 頭部外傷による意識消失は、非常に緊急性が高いです。 脳に不可逆的な損傷が起きる可能性があり、時間との勝負になります。

- 外見上大きな傷がなくても、脳しんとうや内出血を起こしている場合があるため、事故の状況に関わらず、意識不明であればすぐに動物病院へ搬送する必要があります。

予後

脳の損傷の程度によります。軽度であれば回復しますが、重度の場合、意識障害が遷延したり、麻痺や行動異常などの後遺症が残ったり、命を落とすこともあります。

自宅でできる観察ポイント

- 意識レベル: 呼びかけや音、痛み刺激(軽く肉球をつねるなど)に反応するかどうか。

- 瞳孔の変化: 左右の瞳孔の大きさが違う、光への反応が鈍い、目が一点を見つめたまま動かない。

- 体の動き: 痙攣、体の震え、麻痺(体がぐったりしている、特定の肢を動かさない)。

- 出血・腫れ: 頭部や顔からの出血(鼻、耳、口)、顔面の腫れ。

- 嘔吐: 頭部外傷による嘔吐が見られることがあります。

- 事故の状況: いつ、どこで、どのように事故が起きたのか、落下した高さ、衝突の程度など、できる限り状況を把握し、獣医師に伝えます。

- 痛みを隠す習性: 猫は痛みを隠す習性があるため、一見平気そうに見えても、内側で重篤な損傷を負っている可能性があります。事故を目撃した場合は、症状がなくても念のため獣医師の診察を受けるべきです。

失神

失神とは一過性の意識消失発作です。姿勢を保てなくなりますが、一般的には自然に意識回復が見られる状態を指します。

失神の主な特徴は、咳や運動、興奮、排便・排尿などの特定の動作によって起こることが多いです。

急速に意識を失って発作を起こし、数秒~30秒程度で自然に回復する点が挙げられます。 失神の原因としては、心血管疾患や血圧の急激な低下など、以下のものが考えられます。

- 不整脈や心筋症などの心原性失神

- 疼痛や姿勢の変化、運動などにより発症する血管迷走神経性失神

失神が見られた場合は動物病院で診察を受けることが重要です。特に初めての失神や、失神状態が30秒以上続く場合、速やかに動物病院へ連れて行きましょう。

緊急性

- 失神自体は数秒〜30秒程度で自然に回復することが多いですが、失神の背景にある病気(特に心臓病)が緊急性の高い場合が多いです。

- 初めての失神、頻繁に失神を繰り返す、失神の持続時間が長い(30秒以上)場合は、すぐに動物病院を受診する必要があります。

- 心臓病による失神は、突然死のリスクも伴います。

予後

原因となる病気の診断と治療によって予後が異なります。心臓病が原因の場合は、その病気のコントロールにかかっています。血管迷走神経反射によるものであれば、原因となる刺激を避けることで管理可能です。

自宅でできる観察ポイント

- 失神した状況: どんな時に失神したか(運動中、興奮時、排便・排尿時、恐怖を感じた時など)。

- 持続時間: 意識がなかった時間(正確に測ることが重要)。

- 失神中の様子: ぐったりしていたか、体の硬直はあったか、軽い震えや痙攣はあったか、失禁はあったか。てんかん発作との区別は難しい場合がありますが、記録しておくと診断の助けになります。

- 回復後の様子: 意識回復後、すぐに普段通りに戻ったか、しばらくぼーっとしていたか、ふらつきはなかったか。

- 基礎疾患の有無: 以前から心臓病など基礎疾患の診断を受けている場合は、その情報も獣医師に伝えます。

猫の意識がないことを確認する方法

愛猫が意識障害を起こした場合、飼い主さんは迅速かつ適切な対応をしなければなりません。

猫の意識がないか確認する方法としては、呼びかけや刺激に対する反応の確認があります。

意識がないか確認したい場合、以下のことを行ってみて耳が動くか、目を開けるかどうかなどを試してみてください。

- 猫の名前を呼ぶ

- 普段よく使う言葉をかける

- 手を叩く

- 床を軽く叩く

反応がない場合、体に優しく触れたり、軽く揺すってみてください。

通常であれば嫌がる反応を示しますが、無反応でぐったりしている場合、意識がない可能性が高いです。

強く揺らすのは危険なので避け、反応がなければ次で紹介する対処法を検討してみてください。

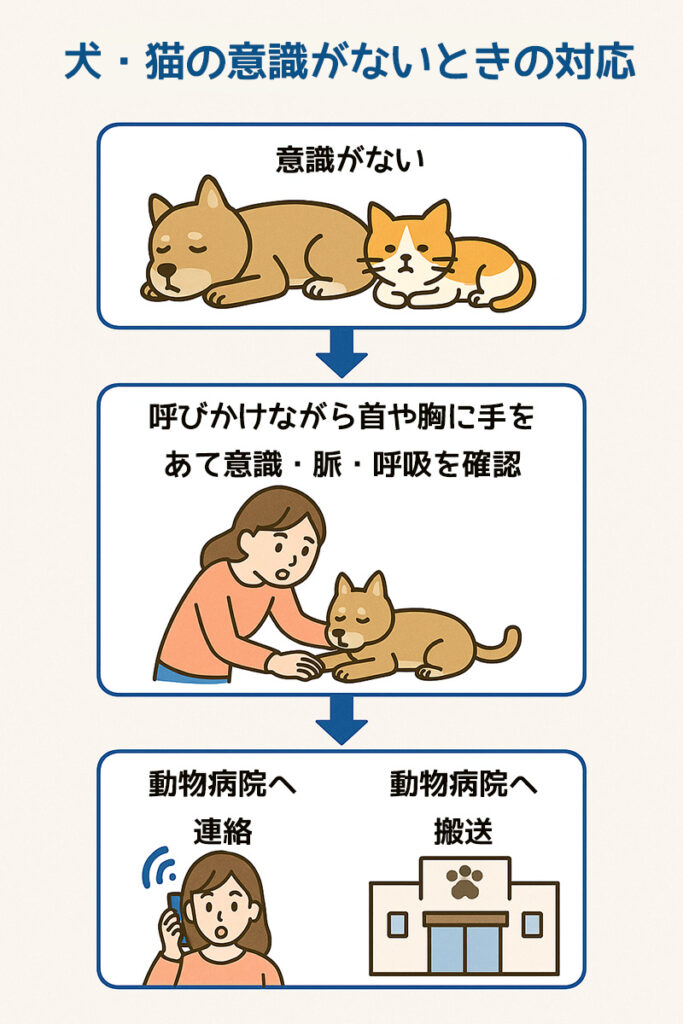

猫の意識がないときの対処法

愛猫に意識がない場合、以下の手順で対処しましょう。特に呼吸があるかどうかの確認は動物病院に連絡した際に必ず聞かれる項目です。

確認方法を覚えて普段のコミュニケーションの中で行い、緊急時にすぐに体が動くようにしておくと良いでしょう。

安全な場所に移動させる

まず猫が危険だと思われる場所にいる場合、慎重に安全な場所へ移動させましょう。

高所や交通の多い場所など、さらなる事故のリスクがある場所から離し、平らで安定した場所に寝かせてください。

運ぶ際は猫の体を無理に動かさないように注意し、特に首や背骨に負担をかけないように腕全体で体を下からしっかりと支えることを意識しましょう。

呼吸があるかどうかを確認する

安全な場所に移したら、猫の胸や腹部の動きを観察して、呼吸しているかを確認します。目で見てはっきりと呼吸があるかわからない場合、以下の方法もおすすめです。

- 鼻や口元に手をかざし、息を感じる

- ティッシュペーパーを鼻の前に垂らして動きを見る

呼吸が確認できない場合は、気道に異物が詰まっていないか確認します。

気道の異物確認方法は、片手で猫の上顎を優しく持ち、もう一方の手で下顎を優しく開けて目視で確認します。

意識のない猫でも反射的に口を閉じようとする場合があるため、歯で怪我をしないように慎重に行いましょう。

1. 呼吸が確認できた場合の対処法

- 安全な場所への移動: 猫が危険な場所(高い場所、交通量の多い場所、暑すぎる・寒すぎる場所など)にいる場合は、速やかに平らで安定した安全な場所に移動させてください。移動の際は、首や背骨に負担をかけないよう、体全体を優しく支えるように抱き上げましょう。

- 保温・体温管理: 体温が低下している場合は、タオルや毛布で優しく包み、体を温めてあげてください。熱中症の疑いがある場合は、体を冷やす措置が必要です。

- 動物病院への連絡:

- すぐに電話する: 意識がない状態は緊急を要します。かかりつけの動物病院にすぐに電話し、猫の状態(意識がないこと、呼吸の有無、その他の症状、発生時刻など)を簡潔に伝えて指示を仰ぎましょう。

- 伝えるべき情報:

- 猫の現在の状態(意識の有無、呼吸の速さ・深さ、体の動き、痙攣の有無、嘔吐・下痢の有無など)

- 意識を失った経緯(いつから、何がきっかけか、他に何か症状はなかったか)

- 猫の種類、年齢、性別、既往歴(持病やアレルギーなど)

- かかりつけの病院名

- 夜間・救急対応: 診察時間外や夜間・早朝でかかりつけの病院に連絡が取れない場合は、夜間・救急対応の動物病院を検索し、連絡を取ってください。

- 安全な搬送方法:

- ゲージに入れる: 意識を取り戻した際に暴れて怪我をする可能性もあるため、猫を安定したキャリーゲージに入れましょう。

- 振動を避ける: 搬送中は、できるだけ振動を与えないよう、優しく安定した状態で運んでください。車での移動の場合は、急ブレーキや急ハンドルを避け、落ち着いた運転を心がけましょう。

2. 心肺停止が疑われる場合の対処法(心臓マッサージと人工呼吸)

呼吸も心拍も確認できない場合、心肺停止の可能性があります。この場合、心臓マッサージと人工呼吸を速やかに行いながら、動物病院への搬送準備を進める必要があります。

心臓マッサージと人工呼吸の具体的な手順

- 気道の確保:

- 猫の顔が左側を向くように体を横向きに寝かせ、首がまっすぐに伸びるように姿勢を整えます。これにより、呼吸の通り道が確保されます。

- 胸部圧迫(心臓マッサージ):

- 圧迫する場所: 前足の肘のすぐ後ろ、胸郭の一番厚い部分に手を置きます。

- 手の置き方: 片手または両手を重ねて、指の付け根(掌底)を使います。小型猫の場合は親指と人差し指で胸郭を挟むようにします。

- 圧迫のペースと深さ: 1秒間に2〜3回(1分間に100〜120回)のペースで、猫のお腹が2〜4cmほどへこむ程度の強さで圧迫します。これを30秒間続けます。

- 人工呼吸:

- 30秒間の胸部圧迫が終わったら、猫の口をしっかりと閉じ、鼻に飼い主の口を当てて、ゆっくりと2回息を吹き込みます。猫の胸が軽く膨らむ程度が目安です。

- サイクルの繰り返し:

- この「30秒間の圧迫 → 2回の人工呼吸」のサイクルを、約2分間繰り返します。

- 心音の確認と連絡:

- 2分間の心臓マッサージが終わったら、一度中断し、圧迫していた部分に耳を当てて心音が回復しているか確認します。心音が確認できない場合は、再度心臓マッサージを開始します。

- この間に、もし協力者がいる場合は、すぐに動物病院に連絡し、指示を仰ぎましょう。

動物病院への搬送方法と注意点

- 回復の有無にかかわらず搬送: 呼吸や心拍が回復したかどうかにかかわらず、必ず動物病院へ連れて行きましょう。

- 2人体制が理想: 可能であれば、一人が運転役、もう一人が心臓マッサージ役となり、病院に到着するまでCPRを継続できる2人体制での搬送が理想的です。

- 1人での搬送の場合: 1人で自動車を運転して搬送せざるを得ない場合は、運転中の心臓マッサージは困難で危険なため、実施せず、安全運転で迅速に動物病院に到着することを最優先にしてください。タクシーの利用も検討しましょう。

緊急時には、冷静な判断と迅速な行動が愛猫の命を救う鍵となります。日頃からかかりつけの動物病院の連絡先や、夜間・救急対応の病院の情報を確認しておくことをおすすめします。

意識がない状態を記録する

動物病院に連絡する際や診察の際、意識がない状態の記録はとても役立ちます。

- 意識障害の開始時間

- 具体的な症状

- 痙攣発作などがある場合の持続時間

- 体の動き

- 呼吸の状態 など

ただしメモを取って口で伝えたとしても、慌てていてうまく伝わらない場合もあります。

可能であればスマートフォンなどで撮影して、状態をしっかりと伝えられる工夫をしてみてください。

動物病院へ連絡し、連れて行く

猫の状態を確認して記録した後は、速やかに動物病院に連絡し、状況を詳しく伝えて指示を仰ぎましょう。

意識障害は動物病院が開いている時間に起こるとは限らないため、事前に近隣の24時間対応してくれる動物病院を調べておくと安心です。

病院に連れて行く際は段ボールに入れたりタオルで優しく包んだりして猫の体を安定させ、移動中の揺れやストレスを最小限に抑えるように配慮しましょう。

記録した情報や動画も忘れないようにして獣医師に伝えれば、迅速で適切な診断、治療が受けられます。

1. 猫の体をどのように支えるか

意識がない猫は自力で体を支えられないため、不適切な持ち方をすると状態を悪化させる可能性があります。

- 体全体を支える「板状」のイメージで: 猫の体を動かす際は、首からお尻まで、まるで一枚の板のように全体を支えることを意識してください。片手で首を、もう片方の手でお尻を支えるような持ち方は、体にねじれや不必要な圧力をかける可能性があるため避けてください。

- 腕全体で下からしっかりと支える: 飼い主の片腕または両腕を猫の体の下に滑り込ませ、胸部から腹部、後肢までをしっかりと支えるように抱き上げます。可能であれば、もう片方の手で頭部や首元を優しく支え、安定させます。

- 首や背骨に負担をかけない: 特に頭部外傷や脊髄損傷の可能性がある場合は、首や背骨が曲がったりねじれたりしないよう、細心の注意を払ってください。猫を抱き上げる際も、無理な姿勢を取らせないようにします。

- ブランケットやタオルを活用: 広げたブランケットや厚手のタオルを猫の下に敷き、それを両端から持ち上げるようにして猫を移動させると、体が安定しやすく、衝撃も吸収できます。簡易的なストレッチャーのように活用できます。

2. どのようなキャリーバッグが適切か

緊急時の搬送では、猫が中で安定し、飼い主が簡単に開閉できるキャリーバッグが理想です。

- 上から開閉できるタイプ: 猫を無理なく入れられるよう、天面が大きく開くタイプや、両開きで上部がほぼ全開になるタイプのキャリーバッグが非常に便利です。意識のない猫を横から無理に入れるのは、猫にも飼い主にも負担が大きいです。

- 硬い底面と安定性: 底面がしっかりとした硬い素材でできており、移動中に猫の体が揺れたり傾いたりしない安定性があるものを選びます。布製の柔らかすぎるバッグは、猫の体が不安定になりやすいので避けた方が良いでしょう。

- 十分な通気性: 閉鎖空間での搬送となるため、通気孔が複数あり、猫が呼吸しやすい構造になっていることを確認してください。

- 清潔なタオルや毛布を敷く: キャリーバッグの底には、猫が滑らないよう、また体温を保てるように、清潔なタオルや薄手の毛布を敷き詰めてください。吸水性のあるシートを敷いておくと、万が一失禁した場合にも対応できます。

- 大きすぎず小さすぎないサイズ: 猫が体を伸ばして横になれる程度のスペースがありつつも、中で体が大きく動いてしまうほど大きすぎないサイズが理想です。

- 車載時の固定: 車で搬送する場合、キャリーバッグが車の座席で滑ったり動いたりしないよう、シートベルトで固定できるタイプや、座席にしっかりと置ける形状のものが望ましいです。

3. 搬送中の注意点

- 保温・保冷: 季節に応じて、キャリーバッグ内に温度管理のための対策を講じます。寒い時期はカイロ(直接触れないようにタオルで包む)、暑い時期は保冷剤(同様にタオルで包む)などを活用し、猫の体温が適切に保たれるようにします。

- 静かで安定した運転: 車で移動する場合、急発進、急停車、急カーブを避け、できるだけ静かでスムーズな運転を心がけてください。振動や衝撃は猫の容体に悪影響を与える可能性があります。

- 呼吸の確認を続ける: 搬送中も、可能であれば定期的に猫の呼吸を確認し、異常があればすぐに動物病院に伝えられるように準備しておきましょう。

- 獣医師への情報共有: 病院に到着したら、意識不明になった経緯、自宅での処置(呼吸確認、心臓マッサージなど)、搬送中の状態変化などを、正確かつ簡潔に獣医師に伝えてください。

これらの実践的なアドバイスは、緊急時に飼い主が落ち着いて適切な対応を取り、愛猫の命を救う可能性を高めるために非常に重要です。

猫の意識がない状態への備え:日頃の健康管理と緊急時の準備

猫の意識がなくなるという緊急事態に備え、日頃からの健康管理と、万が一の時に迅速に対応できるよう準備しておくことは非常に重要です。

日頃からできる猫の健康管理

猫の意識不明は、何らかの基礎疾患や事故が原因で発生することが多いため、普段からの健康管理が最も重要です。

定期的な健康診断

年に1回(シニア猫は半年に1回)の定期的な健康診断は必須です。血液検査、尿検査、便検査、身体検査などにより、見た目では分からない病気の早期発見に繋がります。

特に心臓病(肥大型心筋症など)や腎臓病、甲状腺機能亢進症などは、症状が出にくい初期段階で発見することが、重症化を防ぐ鍵となります。

適切な食事管理

年齢、体重、活動量に合った高品質な総合栄養食を与えましょう。

肥満はさまざまな病気のリスクを高めるため、適切な体重維持を心がけてください。必要に応じて、獣医師と相談して食事プランを立てましょう。

清潔な住環境の維持

特に多頭飼育の場合、感染症予防のためにトイレの清潔さを保ち、定期的な清掃を行いましょう。

猫が快適に過ごせる室温(20~28℃程度が目安)と湿度(50~60%が目安)を保ち、熱中症や低体温症を防ぎます。特に夏場の留守番時は、エアコンや扇風機などを適切に使用してください。

ストレスの少ない環境作り

猫は環境変化に敏感な動物です。隠れられる場所の確保、上下運動ができるスペース、適切な数のトイレと清潔な状態の維持など、猫にとって安心できる環境を提供しましょう。

遊びを通じて適度な運動を促し、ストレス解消と心身の健康維持に努めます。

異物誤飲・中毒の防止

猫が口にすると危険なもの(人間の薬、観葉植物、洗剤、食べ物など)は、猫の手の届かない場所に保管しましょう。

好奇心旺盛な猫は、紐やビニール袋、小さなオモチャなどを誤飲してしまうことがあります。これらも意識不明の原因となることがあるため、注意深く管理してください。

ノミ・ダニ・寄生虫の予防

定期的なノミ・ダニ・寄生虫の予防は、皮膚病だけでなく、貧血などの全身症状を引き起こす病気の予防にも繋がります。

緊急時に備えて準備しておくべきもの

万が一の事態に備え、以下の情報を整理し、必要な物を揃えておくことが重要です。

動物病院の連絡先リスト

- かかりつけの動物病院: 診察時間内、休診日の連絡先、緊急時の対応可否。

- 夜間・救急動物病院: 最寄りの夜間・救急専門病院の電話番号と住所、診療時間。複数の候補があると安心です。

- 交通手段の確保: 緊急時にタクシーなどを利用する場合の連絡先も控えておくと良いでしょう。

- これらの連絡先は、携帯電話に登録するだけでなく、冷蔵庫のドアなど家族全員が見る場所に貼っておくことをおすすめします。

猫の医療情報

- 健康手帳・診察券: いつでもすぐに持ち出せる場所にまとめておきましょう。

- 既往歴、アレルギー、現在の投薬状況: 口頭で伝えられるよう把握しておくか、メモにまとめておくと良いでしょう。血液型やワクチン接種履歴、過去の検査データなども、可能であればコピーを手元に用意しておくと役立ちます。

緊急時持ち出し用救急箱(猫用)

- 基本的な医療品:

- 動物用体温計(直腸で測るタイプが一般的)

- 消毒液(ポビドンヨードなど)

- ガーゼ、包帯、テーピング

- ハサミ、ピンセット

- 使い捨て手袋

- 生理食塩水(目の洗浄などにも使用可能)

- 輸液剤(獣医師の指示がある場合のみ)

- 常備薬: 獣医師から処方されている常備薬がある場合は、常に予備を用意し、期限を確認しておきましょう。

- 猫のプロフィールカード: 猫の名前、種類、年齢、性別、体重、持病、かかりつけの動物病院の連絡先、飼い主の連絡先などを記載したカードを入れておくと、万が一飼い主も動けなくなった場合に役立ちます。

猫用キャリーバッグ

頑丈で安定性があり、上から開閉できるタイプが理想的です。外が見える方が安心する子もいれば、見えない方が安心する子もいるため、ここは好みになります。

普段から猫が慣れていると、緊急時にもスムーズに入れられます。普段から中におやつを入れたり、猫が自ら入って休める場所にしておいたりするのも良いでしょう。

清潔なタオルや毛布を常に中に入れておきましょう。普段から使い慣れたものなら安心してくれるはずです。

その他

- 猫の好きなタオルやブランケット(猫の匂いがついていて安心できる)

- 懐中電灯(停電時や夜間の確認用)

- ペットシート(キャリーバッグ内での失禁対策)

- 猫のお気に入りのおやつやフード(病院での安心材料や、状態が落ち着いた時のご褒美に)

- スマートフォンの充電器、モバイルバッテリー

これらの準備を日頃から行っておくことで、予期せぬ緊急事態にも落ち着いて、迅速かつ適切な対応を取ることができ、愛猫の命を守ることに繋がります。

この記事の執筆者

認定動物看護師/WEBライター

動物好きが高じて結婚後7年間動物看護師として動物病院で働き、現在は家族と猫(しじみ)と暮らしています。

Webライターは2016年より始め、数々のペット記事を執筆してきました。

みなさまにわかりやすく為になる記事を提供できるよう努めますので、よろしくお願いいたします!

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)