愛猫の目の異常については、顔であるためにほかの部位よりも目にする機会が多いはず。そんなときに「目が白く濁っているかも」と感じることもあるでしょう。

特に中高齢期においてはさまざまな体の不調が出てくる頃で、目の白濁についても中高齢期に多くなります。

ではどんな原因で目が白く濁るものなのか、病気なのか、治療は必要なのか、といった疑問についてお答えをまとめました。

この記事の結論

- 猫の目が白く濁る原因としてもっとも多いものが、加齢による核硬化症というもの

- 病気によって目が白く濁るときには、外傷や感染症などが原因となることが多い

- 白内障というケースもあるが、猫の場合には犬ほどに多くないと言われている

- 猫同士でじゃれあっているときも、怪我をしないか、していないかチェックすることが大切

目次

猫の目が白く濁る=白内障ではない

目が白くなっているというときに、多くの飼い主さんがイメージするのは白内障です。

もちろん白内障によっても目が白く濁ることはありますが、猫に限って言えば犬ほど白内障は多くありません。

仮に目が白く濁っていたとしても、必ずしも白内障ということではなく、ほかの病気である可能性も考えられます。

正確な診断のためにはきちんと獣医師の診察を受け、なにが原因で白く濁っているのかを確認すると良いでしょう。

猫の目が白く濁る原因

目が白く濁る原因としては大きく分けて4つあり、猫で特に多く見られるのが加齢と外傷です。

年齢を重ねてくることで目が白く濁ることもありますが、基本的に問題ないものなので安心できるでしょう。

加齢

近年、猫は犬よりも長生きする傾向にあり、高齢期における体の不調は仕方のないものも多くなってきます。

普段から動かないことが多くなったり、食べる量が少なくなったり、眠ってばかりいたり。そんなさまざまな体の不調の中にも、目が白く濁るというものがあります。

後述していますが、加齢による目の白い濁りを核硬化症といい、生活には支障をきたしません。

加齢によるものは避けようがなく、予防することもできないため、受け入れつつ生活していく必要があります。

外傷

完全室内飼いで単独飼いであればほとんどないとは思いますが、外傷も目が白く濁る原因になります。

ただ目が白く濁るだけではなく、場合によっては目の周りや眼球が出血していたり、傷ついている可能性もあるため注意が必要。

特に外飼いをしている家庭や、多頭飼いをしている家庭においては、外傷のリスクが高くなります。

じゃれあっている程度ならば問題ないものの、なにがきっかけで目に傷を負うかはわかりません。

病気

病気はさまざまな原因によって起こり得るもので、一番に考えられるのが白内障です。

そのほかにも緑内障や角膜炎、角膜潰瘍やぶどう膜炎など、外傷や細菌感染が発端となって発症するものもあります。

早めの治療が必要となるものの、すぐに気付けるようなものばかりでもないため、注意が必要です。

異変があれば加齢であってもそうでなくとも、一度動物病院で診てもらうというのが最適でしょう。

遺伝

病気の遺伝であっても生まれてすぐに見られるものだけでなく、年齢を重ねることによって発症するものもあります。

例えば後述の白内障であっても先天性のものと後天性のものがあり、発症や原因はさまざまです。

外傷などによって起こる後天性の白内障であれば予防できるため、後述の予防法も確認しておくと良いでしょう。

猫の目が白く濁っているときに考えられる病気

目が白く濁る病気はいくつかありますが、代表的なものをご紹介します。特に多くの飼い主さんがイメージしやすい白内障に加えて、緑内障や核硬化症についてまとめました。

白内障

目においてレンズの役割をしている水晶体が白く濁ることで、目が白濁して見える白内障。

先天性のものと後天性のものがあり、特に外傷や糖尿病などから発症するものには注意が必要。

猫の場合、犬ほどに白内障は多くないと言われていますが、全くないわけではありません。

緑内障

眼球内は房水という液体で満たされていますが、この房水が増えすぎることで眼圧が上がり、緑内障となります。

緑内障になると目の痛みが出てくる病気で、充血したり白濁したり、目が大きく見えるようになることもあります。

そのほとんどが他の眼疾患がきっかけとなって発症するもので、ぶどう膜炎などから発症することが多く見られています。

症状が進行すると失明することもありますし、白内障や水晶体脱臼などを引き起こすこともあります。

乾燥性角膜炎

目が涙によって潤いを保っていることはご存知だと思いますが、この涙が減少すると眼球が乾燥します。

この乾燥によって傷がつきやすくなり、角膜や結膜に炎症が起こってしまう乾燥性角膜炎(かんそうせいかくまくえん)。

猫ではあまり多く見られないものの、ウイルス感染や細菌感染、外傷などによって発症することがあります。

角膜の炎症が強くなってくると、角膜浮腫などから目が白く濁っているように見えます。

角膜潰瘍

角膜は、角膜上皮層→上皮基底膜→角膜実質層→デスメ膜→角膜内皮層で構成されており、この角膜に傷がついた状態を角膜潰瘍(かくまくかいよう)と言います。

どれだけ傷が深いか、その広さや症状の具合によって対処法が異なり、角膜に穴が開いてしまうと失明することもある病気です。

主に外傷や異物、まつげなどの刺激によっても起こり得るもので、猫の場合にはウイルス性のものが多いと言われています。

症状が進行していくと角膜が白く濁ってきたり、角膜穿孔となって失明する危険性があります。

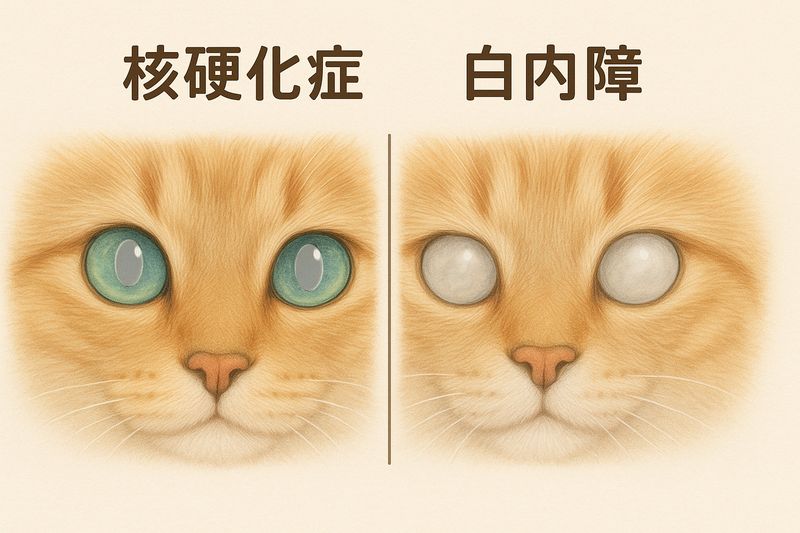

核硬化症

猫の目が白く濁っている原因として、多くのケースで見られるのがこの核硬化症(かくこうかしょう)というものです。

加齢によって見られるもので、水晶体核が加齢によって圧縮され硬化していき、白く濁って見えるというもの。

一見すると白内障のようにも見えるので、飼い主さんとしては「白内障なのではないか?」と感じてしまうでしょう。

病気というよりも老化の一種でもあるため、基本的に治療の必要はなく、予防法もないものです。

猫の目が白く濁っているときの受診判断とチェックリスト

基本的には、もし愛猫の目が白く濁っているならばまずは動物病院の受診をおすすめします。

そのうえで判断しても遅くはないので、専門家の意見を聞くところから始めてみてはいかがでしょうか。

猫の場合、白内障よりも核硬化症の方が多いと言われており、生活に支障が出ないケースも多いです。

そのため必ずしも失明するというものではありませんが、心配な状態は長く続くはずです。まずは一度検査を受けてみて、その後も定期的に様子を確認し、検査してもらうほうが安心でしょう。

症状に関する情報の整理

いつから症状が見られますか?

例:「〇日前から」「徐々に進行している」「急に白くなった」など

どちらの目に症状がありますか?

例:「右目だけ」「左目だけ」「両目」

目の濁りはどのような状態ですか?

例:「白っぽい」「青白い」「グレーっぽい」「目全体が白濁している」「一部分だけ濁っている」

濁り方や状態に変化はありますか?

例:「朝と夜で違うか」「明るい場所と暗い場所で違うか」

目の濁り以外の症状はありますか?

- 目に関する症状:

- 目やにの有無、量、色(透明、白、黄色、緑色など)

- 涙の量(増えた、減った)

- 目の充血(赤み)の有無

- 目をしょぼしょぼさせる、瞬きが多い、目を擦るなどの仕草

- 光を嫌がる(羞明)

- 目の周りが腫れている、傷がある

- 目の大きさが左右で違う(片方だけ大きい、小さい)

- 全身に関する症状:

- 食欲、飲水量の変化

- 元気、活動性の変化(いつもより元気がない、隠れていることが多い)

- 排泄の変化(おしっこ、うんちの回数や状態)

- 嘔吐や下痢の有無

- 体重の変化

- 体のどこかを痒がる、毛並みの変化など、他に気になること

猫の生活環境・既往歴に関する情報

- 猫の年齢、性別、種類(品種)

- ワクチン接種、健康診断の最終実施日

- 現在服用している薬やサプリメントの有無、種類

- 過去にかかった病気や怪我の有無

- 特に目の病気や、糖尿病、腎臓病などの慢性疾患の既往

- 食事内容(療法食を与えている場合も含む)

- 室内飼いか、外に出るか

- 他の動物との接触の有無(多頭飼いの場合、他の猫とのケンカなど)

- 最近、環境の変化はありましたか?

- 引っ越し、新しいペットや家族が増えた、家具の配置換えなど

準備しておくと役立つもの

- 症状を撮影した写真や動画

- 目の濁りの状態が分かりにくい場合や、時間帯によって変化がある場合に有効です。明るさの異なる場所で数枚撮影しておきましょう。

- お薬手帳や健康手帳(あれば)

- 猫を落ち着かせるためのキャリーケース

- 日頃から慣れさせておくと、病院への移動ストレスを軽減できます。

- 愛用のタオルやおもちゃ(あれば安心材料に)

- (可能であれば)目やにや涙を拭き取ったティッシュや綿棒

- 異常な分泌物の種類を獣医師が確認するのに役立つことがあります。ただし、無理に拭き取る必要はありません。

飼い主ができる応急処置と注意点

目を清潔に保つ(優しく拭く程度)

目やにや涙で目の周りが汚れている場合は、清潔なコットンやガーゼをぬるま湯で湿らせ、優しく拭き取ってあげましょう。

目の中を直接拭いたり、人間用の目薬や市販薬を使用したりするのは絶対に避けてください。症状を悪化させる可能性があります。

目を刺激しないようにする

猫が目を擦ったり、掻いたりしないように注意し、必要であればエリザベスカラーの使用も検討します(ただし、これは獣医師と相談の上決定するのが望ましい)。

暗く静かな環境で休ませる

光が眩しいと猫の目が刺激され、不快感が増すことがあります。部屋を暗くし、猫が安心して休める場所を提供しましょう。

これらの情報をメモにまとめたり、スマートフォンのメモ機能に入力したりして、獣医師に正確に伝えられるように準備しておきましょう。

動物病院で実施される可能性のある猫の目の検査の種類

猫の目の濁りが見られる際に動物病院で実施される可能性のある目の検査と、その費用目安について解説します。

これらの費用はあくまで目安であり、動物病院や地域、猫の状態によって変動する可能性があることをご了承ください。

猫の目の検査の種類と費用目安

猫の目の濁りの原因を特定するためには、様々な目の検査が行われます。獣医師は問診と視診の後、症状や疑われる病気に応じて必要な検査を選択します。

1. 眼圧検査

- 目的: 目の内部の圧力(眼圧)を測定する検査です。緑内障の診断に非常に重要です。

- 方法: 専用の眼圧計を目の表面に軽く当てることで測定します。通常、点眼麻酔を使用するため、猫に痛みはほとんどありません。

- 費用目安: 1,500円~3,500円程度(片目または両目)

2. スリットランプ検査

- 目的: 目の表面から内部(角膜、前房、水晶体など)を拡大して詳細に観察する検査です。白内障、角膜潰瘍、ぶどう膜炎などの診断に用いられます。

- 方法: スリットランプという特殊な顕微鏡を使用し、細い光を当てて目の構造を立体的に観察します。

- 費用目安: 1,500円~3,500円程度

3. 眼底検査

- 目的: 目の奥にある網膜や視神経乳頭などの眼底の状態を観察する検査です。網膜剥離や網膜変性症、高血圧による眼底病変などを確認します。

- 方法: 点眼薬で瞳孔を広げてから、検眼鏡や眼底カメラを用いて観察します。

- 費用目安: 1,000円~3,000円程度

4. フルオレセイン染色検査

- 目的: 角膜に傷(潰瘍)がないかを確認する検査です。

- 方法: フルオレセインという特殊な色素を点眼し、傷がある部分が緑色に染まることで確認します。

- 費用目安: 500円~1,000円程度

5. シルマーティアテスト

- 目的: 涙の分泌量を測定する検査です。乾燥性角結膜炎(ドライアイ)の診断に用いられます。

- 方法: 専用の細い濾紙を下まぶたに挟み、一定時間(通常1分間)で濾紙が濡れた長さを測定します。

- 費用目安: 500円~1,000円程度(片目または両目)

6. 超音波検査

- 目的: 目の内部が濁っていて直接観察できない場合や、目の奥の構造(網膜剥離、腫瘍など)を評価する際に用いられます。

- 方法: 目の表面にゼリーを塗布し、超音波プローブを当てることで、目の内部の画像をリアルタイムで観察します。

- 費用目安: 3,000円~5,000円程度

7. 血液検査

- 目的: 全身の健康状態を評価し、目の病気の原因となる全身疾患(糖尿病、腎臓病、感染症など)がないかを確認します。

- 方法: 採血を行います。

- 費用目安: 5,000円~15,000円程度(検査項目による)

8. その他の検査

- 角膜細胞診・生検: 目の表面の細胞を採取して顕微鏡で調べたり、組織の一部を採取して病理検査を行う場合があります。

- 遺伝子検査: 特定の遺伝性疾患が疑われる場合に行われることがあります。

総費用について

これらの検査は単独で行われることもあれば、複数組み合わせて行われることもあります。

初診料や再診料、処方される薬代なども別途かかるため、猫の目の濁りで動物病院を受診した場合の総費用は、数千円から、精密検査や治療が必要な場合は数万円以上になることもあります。

事前に動物病院に問い合わせて、おおよその費用や検査内容について確認することをおすすめします。

猫の目の白い濁りの対処法と予防法

愛猫の目が白く濁っているならば、どんな対処が必要になるのか。特に予防できるものならしたいというのが、多くの飼い主さんの意思だと思います。

猫に多い目の白濁の原因から、できる限り予防する方法を確認してみましょう。

毎日できる目の健康チェックリスト

愛猫の目の健康を守るために、毎日以下のポイントをチェックする習慣をつけましょう。リラックスしている時や、撫でている時などにサッと確認できます。

目の周りの清潔さ

- 目ヤニや涙で目の周りが汚れていないか?

- 毛が目に入っていないか?

- 目の周りの毛が濡れて固まっていないか?

目の輝きと透明感

- 目が澄んで輝いているか?

- 白く濁りがないか?(特に瞳孔の奥や角膜)

- 充血や炎症のサイン(赤み)がないか?

瞳孔の大きさ

- 左右の瞳孔の大きさが同じか?(暗い場所や明るい場所で確認)

- 光に反応して適切に大きさが変化するか?

瞬きと目の開閉

- スムーズに瞬きをしているか?

- 目をしっかり開けているか?(片目だけ閉じたり、しょぼしょぼしていないか)

まぶたの様子

- まぶたが腫れていないか?

- まぶたの内側が赤すぎないか?

- 第三眼瞼(瞬膜)がいつも出すぎていないか?

猫が目を気にしているサイン

猫は体の不調を隠すのが得意な動物ですが、目の異常がある場合は特定のサインを見せることがあります。以下の行動が見られたら注意が必要です。

- 目をこする・前足で顔を触る: 目に痛みやかゆみがある時によく見られます。しきりに目をこすりつけたり、前足で顔や目をしきりに触る仕草は要注意です。

- まぶしそうにする・目をしょぼしょぼさせる: 光に過敏になっている、または目に痛みがあるサインです。暗い場所を選んで隠れたり、目を細めて開けにくそうにする場合は異常の可能性があります。

- 目ヤニの増加・色の変化: 普段よりも目ヤニの量が多い、または透明ではなく黄色や緑色に変色している場合は、感染症などのサインかもしれません。

- 涙量の増加: 目の刺激や炎症、鼻涙管の異常などで涙があふれていることがあります。

- 目を閉じる・開けたがらない: 目に強い痛みや不快感がある場合に、片目または両目を閉じ続けることがあります。

- 眼球の異常な動き: 目がグラグラ揺れる(眼振)など、普段見られない動きが見られた場合は、神経系の異常も考えられます。

- 行動の変化: 元気がなく食欲不振、隠れてばかりいるなど、目の異常が原因で普段の行動に変化が見られることがあります。

目の異常を見つけた時の行動チェックリスト

上記のようなサインや異常を見つけたら、慌てずに以下のステップで対処しましょう。

状況の確認と記録

- いつから症状が出ているか?

- どのような症状か?(例:右目だけ濁っている、目ヤニの色、目をこする頻度など)

- 他に気になる症状はないか?(例:食欲不振、元気がない、くしゃみなど)

- 可能であれば、異常のある目を写真や動画で記録しておくと、獣医師への説明に役立ちます。

応急処置は避ける

自己判断で目薬をさしたり、人間用の薬を使用したりするのは絶対に避けましょう。症状を悪化させたり、猫に危険を及ぼす可能性があります。

汚れている場合は、清潔なコットンやガーゼをぬるま湯で湿らせて優しく拭き取る程度にとどめます。ゴシゴシこすらないように注意してください。

速やかに動物病院を受診

目の異常は進行が早い場合があるため、心配な症状が見られたらできるだけ早く動物病院を受診しましょう。特に、目を痛がっている、充血がひどい、急に白濁した、行動に明らかな変化がある場合は緊急性が高いです。

受診する際は、記録した情報(写真や動画を含む)を獣医師に伝えましょう。

猫の目の健康は、日々の観察と早期の獣医受診にかかっています。小さな変化にも気づけるように、愛猫としっかりコミュニケーションを取りながら、健康チェックを習慣化していきましょう。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)