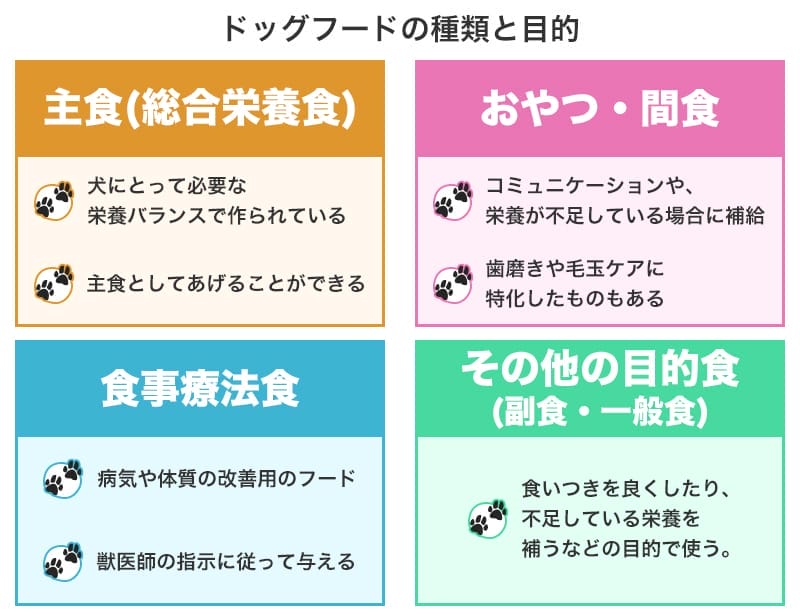

“総合栄養食”と“一般食”は、それぞれ異なる目的を持ったペットフードのことです。

ペットフードを選ぶときにはこうした目的の部分がとても大事で、どんな目的で食べるものかを判断する必要があります。

しかし、この総合栄養食と一般食というのは、似ているようで違うもの。

それぞれの意味と違いを詳しく知り、愛犬・愛猫にとって適切なペットフード選びを行いましょう。

この記事の結論

- 総合栄養食とは、水と合わせて主食にすることができるペットフード

- 一般食とは、総合栄養食や間食、療法食などを除いたペットフード

- 総合栄養食であったとしても、全てが安全で適切というわけではない

- 一般食でも必要な栄養基準を満たしていれば、総合栄養食同等と言える

目次

総合栄養食と一般食の違いはフードの目的

総合栄養食と書かれているペットフードと、一般食と書かれているペットフードの違いは、それぞれの目的です。

基本的に総合栄養食は「総合栄養食と水だけで健康的な食生活を維持できる」ペットフードと定義されています。

対して一般食は日本において主食という扱いではなく、間食(おやつ等)や療法食を除いた、その他の目的食に該当します。

ペットフードを与える目的がそれぞれ異なっているため、基本的にはこれらを同列に扱うことはできません。

総合栄養食は主食になり得るフード

総合栄養食は日本において、犬・猫に与える毎日の主食として給与することを目的としたペットフードの種類のことです。

健康的な生活を維持していく上では、総合栄養食というペットフードと、水分補給に必要な水を与えていれば良い、という判断になっています。

また、総合栄養食と記載することができる条件は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験をクリアすることが必須となっています。

さらにペットフード公正取引協議会が定めている試験の栄養基準は、アメリカのAAFCOという団体が定める栄養基準を採用しています。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

一般食はその他の目的食

対して一般食というものは、その単語だけ見れば主食のようにも見えますが、現在の日本においては異なります。

あくまで「副食やおかずのようにトッピングとして与える」か、「特定の栄養を調整する目的で与える」ものという扱い。

一般食の中でも種類がさまざまですが、基本的には“おかず”という扱いになります。

とはいえ総合栄養食基準で作られている一般食などもあるため、一般食全てがおかず扱いにしかならないというわけではありません。

現在の日本においてはルールの違いとも言える

主食は総合栄養食、トッピングは一般食、というのが現在の日本のルールです。

しかし実際のところ、総合栄養食・間食・療法食の3種類を除いたものは、基本的に“その他の目的食”という区分けになります。

そのため総合栄養食と同等レベルの栄養基準であっても、分析試験をクリアしていないと一般食という表現までしかできないのです。

総合栄養食と表記できるのはAAFCOの定める栄養基準に従い、分析試験をクリアした場合のみ。

これと同時にヨーロッパのFEDIAFが定める栄養基準は、ペットフード公正取引協議会の採用している栄養基準ではありません。

そのため仮にAAFCO同等とも言えるFEDIAFの栄養基準をクリアしていても、一般食が限界の表記になっている現状があります。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

総合栄養食と一般食のメリット・デメリット

総合栄養食と一般食は基本的に別物ですが、それぞれのメリットとデメリットをまとめてみました。

とは言っても、基本的にはそれぞれ目的が異なるものなので、そもそもの使い方が異なっています。

総合栄養食のメリット

総合栄養食の一番のメリットとも言えるのが、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験をクリアしているということ。

そして、「主食と水だけで健康的な食生活を維持できる」という点です。

「総合栄養食」と記載されているペットフードを選べば、そのペットフードと水を与えているだけで、基本的にはOK。

もちろん、健康状態に問題があったり、獣医師の指示があれば変更する必要はあります。

しかし、健康的であれば総合栄養食を選んでおくことで、基本的な食事は完結するのです。

総合栄養食のデメリット

日本で流通しているペットフードの多くは総合栄養食ですが、そのぶん種類も多くなっています。

初めてペットフードを購入する、という人にとってはその種類の豊富さが悩むひとつのポイントでしょう。

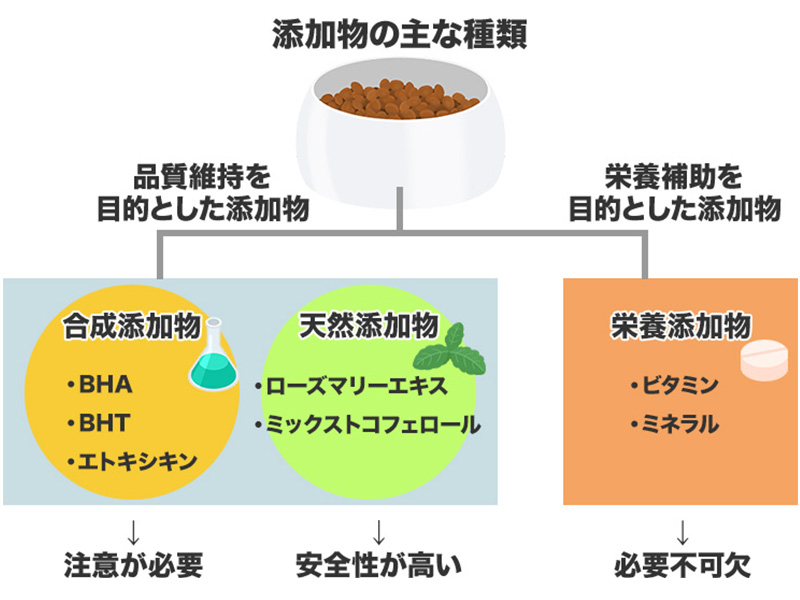

また、定められた栄養基準をクリアしていれさえすれば、総合栄養食と記載することができます。

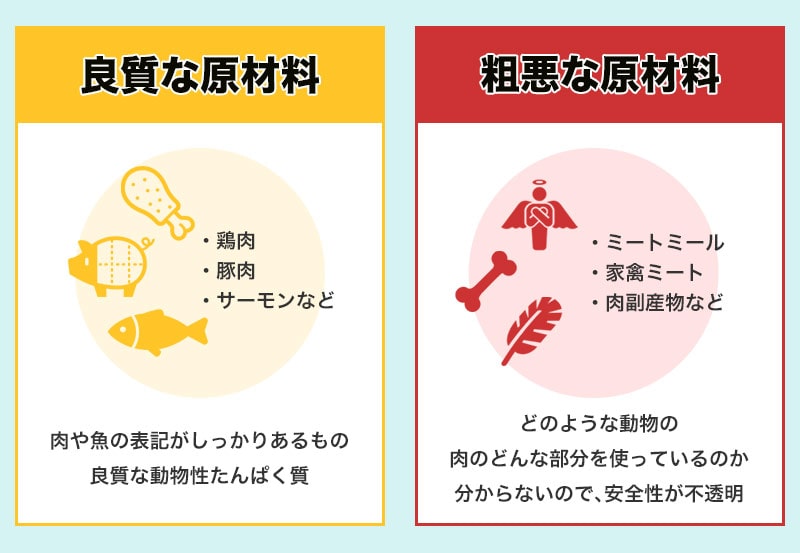

つまり原材料の質や添加物の多さ、使われている原材料の内容については、判断するところではありません。

原材料だけでは総合栄養食の基準をクリアできないことも多く、添加物に頼る面も少なからずあるということです。

一般食のメリット

一般食にも種類がとても多いため、どういったタイプの一般食を選ぶかによってメリットも変わってきます。

ただ、おかずとしての一般食には、愛犬や愛猫たちの食生活のクオリティを上げるということができます。

ドライフードだけでは食いつきが悪かった子でも、トッピングをすることでしっかり完食してくれるようになることもあるからです。

また、総合栄養食基準で作られているものであったり、FEDIAF基準で作られているものも一般食に入るため、総合栄養食と大きく異なることがないペットフードも多く存在しています。

一般食のデメリット

総合栄養食とは違って、基本的に一般食と水だけでは健康的な食生活を維持することができない、という点。

主食にできるのは総合栄養食、総合栄養食基準、FEDIAF基準の3つになるので、一般食は主におかずと考えます。

前述の通り、一般食の中には総合栄養食基準で作られており、栄養バランスの整っている一般食も増えてきています。

そのため全ての一般食がこの限りではありませんが、現在のルールでは主食になりづらいペットフードだと言えるでしょう。

総合栄養食と一般食はどちらを選ぶべき?

現在、食事に関して獣医師からの特定の指示を受けておらず、健康にも問題がない子であれば総合栄養食を選ぶのが適切だと言えます。

また前述の通り、総合栄養食基準のペットフードや、FEDIAF基準の一般食であっても主食に選ぶことができます。

ただ、総合栄養食であれば何でも良い、というわけではないことも同時に理解しておくべきでしょう。

総合栄養食なら安全というわけではない

前述の通り、総合栄養食として記載するための分析試験において、試験をクリアするためには原材料だけでクリアできないケースもあります。

最適な栄養バランスでないとクリアできないため、一般的には添加物を使用するケースが多いです。

添加物の中には天然の添加物もありますが、中には人工的に作られた安価な合成添加物を使っているケースもあります。

「総合栄養食と書いてあるし安いから」という理由だけでペットフードを選ぶことはおすすめしません。

フードの目的を理解し判断したうえで、なおかつ使われている原材料によっても選ぶべきかどうかを判断することをおすすめします。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

原材料や添加物などから判断する

総合栄養食でも一般食でも、ペットフードは愛犬・愛猫が口に入れるものであり、体を作る重要な要素です。

そのため選ぶ際には良質な原材料を使っていること、そして安心できる添加物のみに抑えられていることが、重要なポイントだと言えるでしょう。

目的がいずれにしても、仮におやつを選ぶ場合であっても、安全で良質なものを選択できるようにしましょう。

主食に選ぶには総合栄養食や総合栄養食基準のペットフードであるうえで、コストだけを重視したペットフードは避けるべきと言えます。

一般食は必要な栄養基準を満たしているかどうか

前述の通り、ヨーロッパのFEDIAFが定める栄養基準は、日本では採用されていません。

そのため、FEDIAFの定める栄養基準と分析試験を仮にクリアできていたとしても、総合栄養食との表記はできません。

ただ、AAFCOとFEDIAFそれぞれが定める栄養基準は大きく異なっているわけではなく、どちらも愛犬・愛猫の健康的な食生活を維持する目的で定められています。

現在の日本ではAAFCO基準が総合栄養食と表記できるものの、一般食でもFEIDAF栄養基準をクリアしていれば、主食としても扱えるペットフードになります。

総合栄養食でも一般食でも選び方が大切

ペットフードを選ぶ際には、そのペットフードがどんな目的であるのかを知っておくことが重要です。

まずは目的を知り、原材料や添加物などをチェックすることが、適切なペットフード選びに繋がります。

総合栄養食であっても一般食であっても、大切なことは何を選ぶかです。

表記だけにとらわれず、選び方のひとつの基準として、愛犬・愛猫の喜ぶペットフードを選んであげましょう!

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)