食事は体を作り上げる基本となるため、犬の場合にも適切な食事や栄養素はとても重要なポイント。

そのため、体の状態に合わせて適切なドッグフードを選ぶことが、愛犬の健康をサポートする上でとても大事になってきます。

総合栄養食と言われる一般的なドッグフードとは異なり、獣医師の指示の下で処方される療法食。

若いうちからも選択することがある「犬の療法食」について、この記事ではご紹介しています。

この記事の結論

- 療法食は特定の病気や健康上の問題を抱える子に対して処方される、獣医師の指示の下で選択する食事

- 療法食を個人の判断で与えることは、思わぬ病気やケガに繋がる原因になり得る

- 愛犬の療法食を始めるタイミングは、獣医師の指示があったときのみ

- 療法食を与えている間は、おやつや他のフードを与えないようにする

獣医師/ペット管理栄養士/ペット用品取扱士

現在ではオンラインペットショップを運営する25Holdings Japanにてグローバル全体の自社ブランドの商品開発をする傍ら、”現役の臨床医”であり続けることにこだわり非常勤獣医師として動物病院に勤務も続ける。

目次

犬の療法食と他のフードの違い

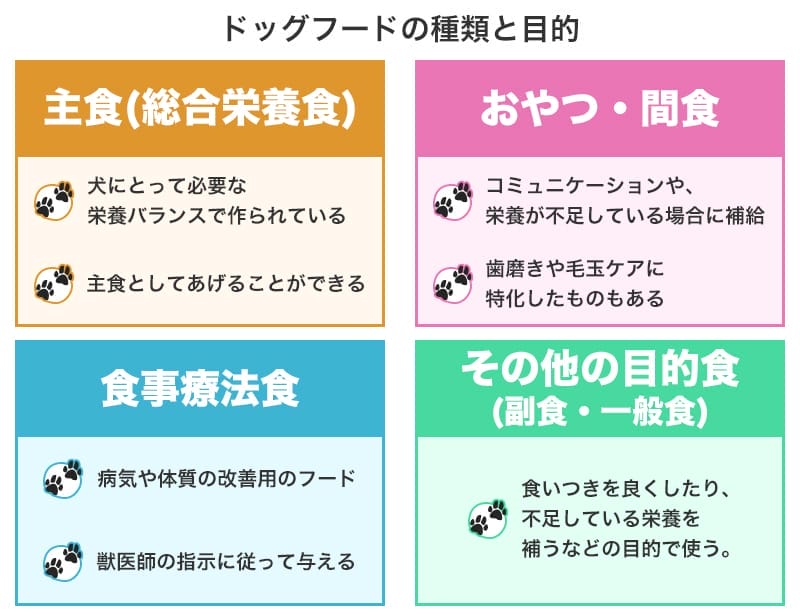

ドッグフードはその目的ごとに大きく「総合栄養食」「間食」「療法食」「その他目的食」に分類されます。

ドッグフードを選ぶ際にはまずこの目的を知っておかないと、正しいドッグフード選びはできません。

また、間違ったドッグフード選びをしていると栄養バランスが偏ってしまったり、病気がちになってしまう可能性も考えられます。

まずはそれぞれどういった目的で与えられるドッグフードなのか、その違いを確認してみましょう。

総合栄養食

総合栄養食とは、健康な犬に水とこのフードだけで栄養バランス良く栄養が取れるように設計されている、一般的なドッグフードのことを指します。

毎日の主食として与えることを目的とし、もっともスタンダードなドッグフードとして知られています。

健康的な犬に対してはこの総合栄養食と水だけで良く、必要に応じて他のフードを検討していくことになります。

総合栄養食と明記するには分析試験と給与試験をクリアしたもののみとされており、2つの試験のクリアによって総合栄養食との明記が可能になっています。

また、総合栄養食はアメリカのAAFCOが制定した栄養基準に沿って試験が行われており、いわば日本ではアメリカの栄養基準を採用していることになっています。

あわせて読みたい

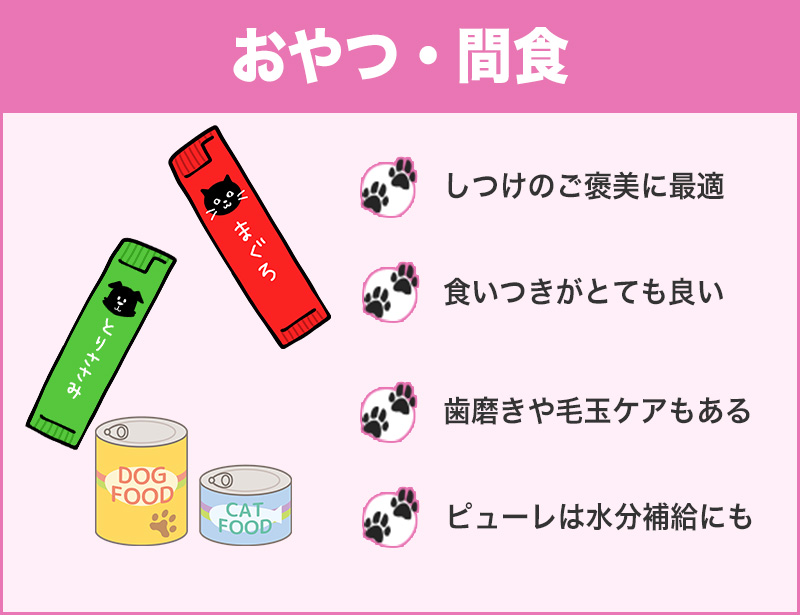

おやつ・間食

おやつや間食は、主におやつや特定の栄養素の補給、もしくはトッピングなどで使われることを目的としたフードになります。

「おやつ、スナック、トリーツ」といった表記がされることがあり、主食にはなりません。

しつけ時のご褒美としては最適ですし、中にはデンタルケアおやつや毛玉ケア用のおやつなども存在しています。

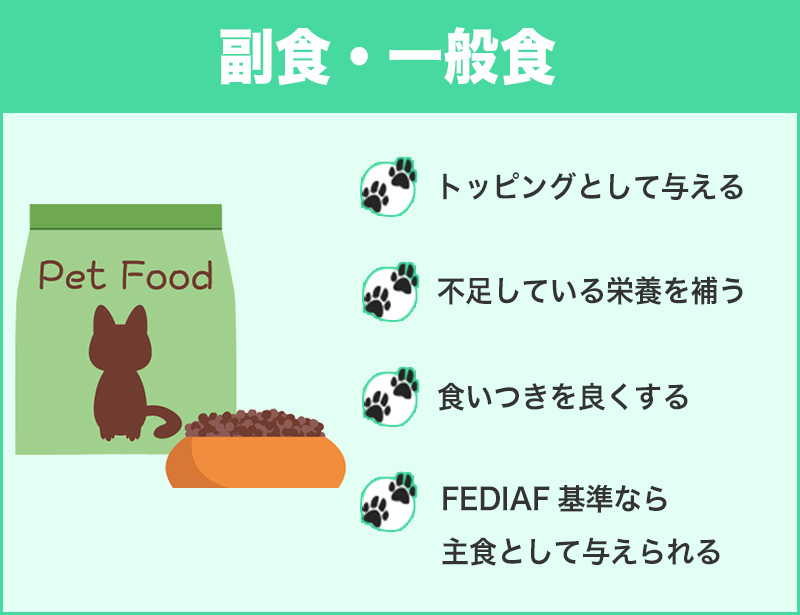

副食・一般食

副食や一般食と言われるものの中には、総合栄養食ではないものの主食として扱えるものも増えてきています。

基本的には主食にならないものという扱いですが、ヨーロッパの基準であるFEDIAF基準で作られていれば栄養バランスの整った主食になります。

FEDIAF基準で作られている一般食というのは、主食として扱える栄養バランスではありますが、日本において「総合栄養食」と表記することはできない、といったものです。

あわせて読みたい

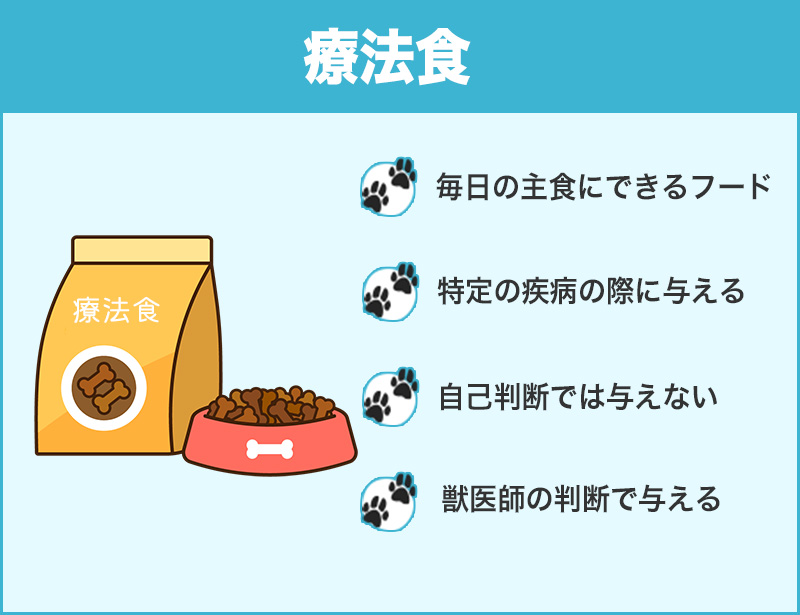

療法食

療法食は、特定の病気や健康上の問題を抱える犬に対して、獣医師の指示に基づいて処方される食事療法のための特別なフードのことを指します。

犬の病気や健康上の問題に合わせて栄養バランスや成分が調整されており、病気の進行を抑えたり、症状を緩和する効果があります。

療法食は一般的なペットフードと比べて価格が比較的高めであることもしばしばですが、これは高品質の原材料を使用して作られているだけでなく、厳格な品質管理が行われているためです。

こういったペットフードメーカーの技術やこだわりによって、療法食として病気になってしまった犬が必要とする栄養素を適切な量で摂取できるというわけですね。

また、特殊な栄養バランス以外にも、添加物や人工の香料・着色料を使用しないようにしているなど、安全性にも配慮されていることが多いです。

愛犬のドッグフードはどの種類?

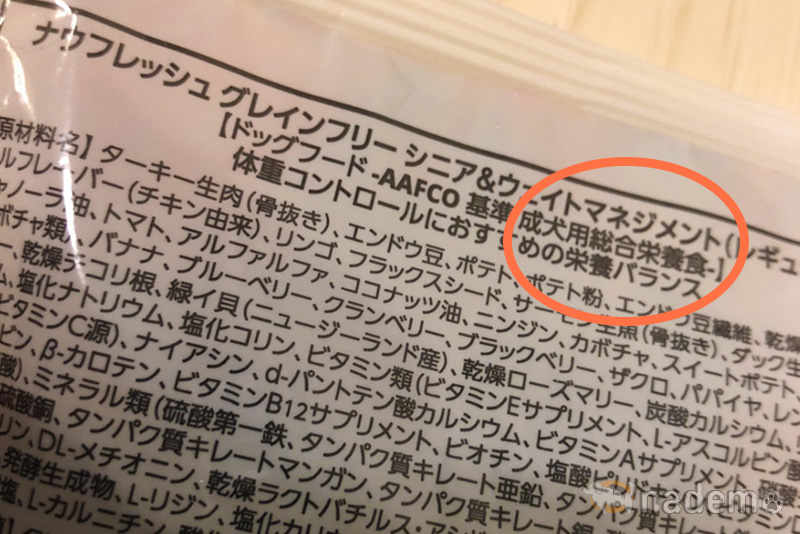

今、愛犬が食べている、もしくは気になっているフードが先ほど挙げた4つの分類のうち、どの区分に当てはまっているのかを確認したい場合は、ドッグフードのパッケージをよく確認するようにしましょう。

日本で出回っているほとんどのドッグフードには、そのパッケージの中に「目的」としてこのフードがどの区分にあたるものなのか記載されています。

加えて療法食の場合ですと、一般的なペットフードとは異なりパッケージに独自の"療法食"や"Prescription Diet"などの表示、あるいはロゴやマークが付いていることもあり、他のフードと比べても見分けやすいデザインになっていることが多いです。

パッケージの表面に記載されていることもありますし、裏面に記載されていることもあります。

横側に情報が記載されている場合には、横側にこうした記載があることもあるため、よく確認してみてください。

あわせて読みたい

総合栄養食基準で作られているドッグフードも主食になる

総合栄養食との記載があればわかりやすいですが、中には総合栄養食基準で作られているドッグフードもあります。

先ほど、主食として扱えるのは総合栄養食だと言いましたが、実際には総合栄養食基準で作られているのであれば同様に主食にできます。

総合栄養食の基準はAAFCOによって公開されているため、この基準に沿って作られているものが該当します。

明確に総合栄養食との記載ができないまでも、総合栄養食と同等の栄養バランスで作られていることには変わりありません。

一般食でもFEDIAF基準で作られているドッグフードは主食になる

総合栄養食や総合栄養食基準のドッグフードとは異なり、一般食ですが主食になるものもあります。

日本ではアメリカのAAFCOを基準としていますが、ヨーロッパではFEDIAFという団体の基準に沿って作られています。

この基準には多少のが誤差があるものの、AAFCOやFEDIAFの基準に沿って作られているならば、主食として与えられるものになっているのです。

そのため一般食との記載であっても、FEDIAFの基準に沿って作られているドッグフードならば、主食として扱って問題ありません。

愛犬の療法食を始めるタイミング

いずれは療法食が必要になることもあるでしょう。では「療法食を始めるとしたら、いつからにすべきなのか?」という疑問。

この答えは「愛犬を診察した獣医師から指示があったとき」ということになります。

獣医師は、愛犬の健康状態や病歴、検査結果を総合的に評価し、必要に応じて療法食を処方しています。

療法食を始めるタイミングは、病気の種類や進行度によって異なります。

あまりに早期から始めてしまうことで、本来必要な栄養を十分に摂取できなくなってしまうこともあります。

そのため獣医師の指示に従って、正確なタイミングから食事療法の開始することが重要です。自己判断での使用開始などは避けるようにしましょう。

あわせて読みたい

一般的な犬の療法食の種類

療法食にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる病気や健康上の問題に対応しています。

参考に代表的な療法食の種類をいくつか挙げます。

消化器疾患用の療法食

胃や腸のトラブルを抱える犬に向けた食事です。

病気の種類に合わせて消化性を重視しているものや脂肪分の量を制限しているもの、最近だと腸内細菌叢(腸内フローラ)を改善させることに注目しているフードなどもあります。

腎臓病用の療法食

慢性腎不全など腎機能が低下してしまっている子への食事です。

腎機能が低下するとタンパク質やリンなど栄養素の排出が上手にできなくなってしまうため、それらを制限しているフードになります。

腎臓病のステージに合わせたバリエーションが展開されていることも特徴です。

あわせて読みたい

尿路結石などの泌尿器疾患用の療法食

尿路結石が出来やすい犬の場合は、療法食でおしっこのpHを石ができづらいレベルに調整したり、結石のもととなるミネラルを制限し治療や再発予防をすることがあります。

その他にも肝臓病、心臓病、関節炎、糖尿病などのさまざまな病気に対応した療法食があります。

これらの療法食は、それぞれ特定の栄養バランスや成分を調整し、病気の進行を抑える効果を持っています。

あわせて読みたい

愛犬に療法食を与える際に注意すること

療法食は基本的に、その食事のみを日常で食べさせることを前提として作られています。

他の食事も合わせながら与えてしまうと、療法食の効果がうまく出せないこともあります。

獣医師から療法食の指示があった場合は、おやつや他のフードなどの使用は極力避けるようにしましょう。

また、同じ病気を対象としていても、病気の段階や細かい診断内容によって選ぶべき療法食が微妙に変わることもあります。

それらのパッケージも非常に似ていることが多いので、必ず獣医師に相談しましょう。

最後に

療法食は犬の健康をサポートし、病気や健康上の問題の管理や治療を助ける重要なツールです。

そのため療法食は一般的なフードとは異なり、栄養バランスや成分が病気の進行を抑えたり、改善させるために設計されています。

やみくもに与えてしまうと、かえって愛犬の体調を損なってしまう恐れがあります。

獣医師の診断に従い、正確な食事療法の開始タイミングを守り、獣医師としっかりと話し合いながら愛犬の様子に合わせて与えるようにしましょう。

この記事の執筆者・監修者

獣医師/ペット管理栄養士/ペット用品取扱士

現在ではオンラインペットショップを運営する25Holdings Japanにてグローバル全体の自社ブランドの商品開発をする傍ら、”現役の臨床医”であり続けることにこだわり非常勤獣医師として動物病院に勤務も続ける。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)