大切に飼育している愛猫に噛まれることがある、と心配したり悩む飼い主さんは意外に多いものです。

トラブルを引き起こしてしまうこともある猫の噛み癖は、甘噛みなのかそうでないのか、など噛むことについて気になる点がたくさん。

まずはその理由を詳しく知ってみましょう。病気などの思いがけない理由が隠れている場合もありますよ。

また猫に噛まれることで私たちが発症する病気についても、しっかりチェックしておきましょう。

これからお迎えしたいと考えている方にも参考になる内容なので、ぜひこの記事を愛猫との快適な生活に役立ててください。

この記事の結論

- 猫はもともと完全肉食動物であるため、噛むという行為は猫にとって普通のこと

- 甘噛みでも本気噛みでも、人を噛むようであればやめさせる必要がある

- 子猫期に噛むようになってきたら、歯が痒いために噛んでいる可能性が高い

- 自分の体をグルーミングとして噛む場合でも、体や皮膚に異常がなければ問題ないケースが多い

目次

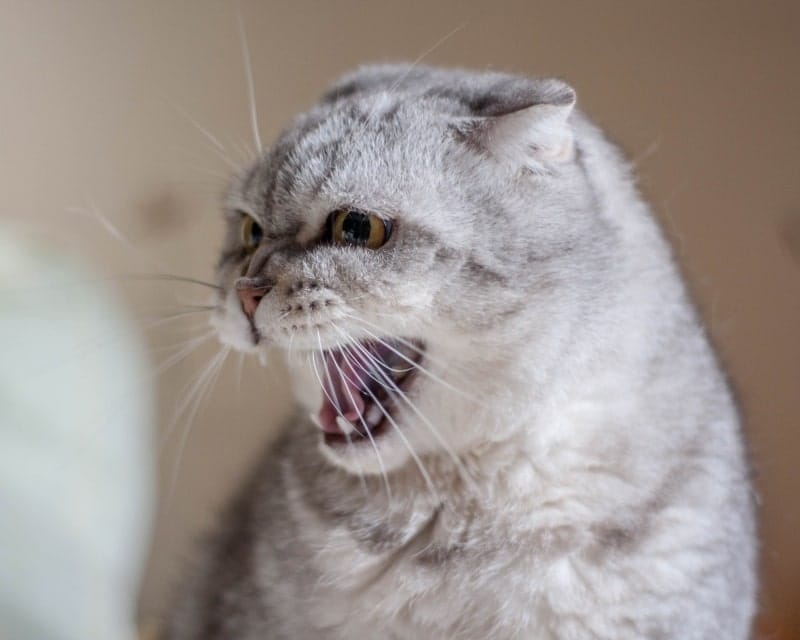

猫の噛むという行為は猫として当然の行為

家族の一員であるペットとして長く愛されている猫ですが、もともとは完全肉食性の動物です。そのため獲物を捕らえるための行動は習性としてみられます。

例えば動きや音、そしてにおいなどに素早く反応することがその行動ですね。これらと同じで飛びかかる・噛むなどは猫にとってごく当たり前の行動であると言えます。

また、歯の生え変わり時期の子猫や、警戒心の強い野良猫・発情期の男の子は噛みやすいと言われますが、それぞれに理由があります。

ただしペットである愛猫は人間の社会で暮らす以上、噛み癖があるとトラブルにもなりかねません。理由に合わせた適切な対処をしてあげる必要があります。

猫は噛み方や噛む対象によって理由が異なる

甘噛みはしっかり閉じるのではなく歯を立てる程度で、数回口を軽く動かしながら噛む行為のこと。

しっかりと噛んでいるわけではないので子猫のときは可愛らしいものですが、成猫になるとすでに顎がしっかりと発達しています。

そのため傷になったり、噛み跡が残る場合も。本気噛みは不快なことがあったり、パニックになったときなどにみられます。

しっかりと噛み締めてさらに首を左右に振るなどの行動により歯が食い込むことで、噛み付いた相手に傷を負わせてしまうことに。

深い傷になってしまったり、傷の周りに内出血を起こしてしまうことも起こります。どんな噛み方をして、それは何(誰)に向けられたものかを冷静にみて、対策につなげていきましょう。

愛猫の噛み癖は早めに対処することが大切

本気噛みされてしまうと、出血して傷になったり時には病気を発症することがあります。成猫であれば、甘噛みであってもケガになってしまうこともあります。

子猫だから大丈夫だろうと思っているうちに、成猫になってさらに噛み癖がひどくなってしまったという経験をしている飼い主さんも少なくありません。

愛猫に噛み癖が見られたら、できるだけ早めに対処していくことがとても大切です。まずは理由を考え、その理由に沿った適切な対処をしていきましょう。

あまりにひどい場合や対策に悩んでしまうときは、かかりつけの獣医師へ相談してみるのも良いでしょう。

猫が噛む6つの理由と行動からわかる原因

猫が噛む理由はひとつではありません。実にさまざまな理由があり、また思いもよらない理由が隠れている場合があります。

特に病気や怪我のときは素早く対処しなければならず、猫は不調を隠すのがうまいので飼い主さんが気づいてあげなければいけません。

その行動の裏に隠された原因を理解することで、適切な対処ができるようになります。それぞれをしっかりとチェックして、噛むことにはどんな原因があるのかを参考にしていきましょう。

遊びたい

子猫によく見られるのが「遊び噛み」です。狩りの本能を満たしたいという気持ちから、動くもの(人の手や足など)にじゃれついて噛んでしまいます。

- 行動の例: 楽しそうにジャンプする、尻尾を振る、瞳孔が大きくなる、獲物を見つけたときのように飛びつく。

痛みや病気

体に痛みや不調があるとき、触られるのを嫌がって噛みつくことがあります。特に、普段は噛まない猫が急に噛むようになった場合は注意が必要です。

- 行動の例: 特定の場所を触られると唸る、体を触られるのを嫌がる、食欲がない、元気がなくなる。

恐怖や不安

知らない人や物、大きな音など、恐怖を感じたときに自分を守ろうとして噛みつくことがあります。

- 行動の例: 耳を伏せる、体を低くする、瞳孔が大きくなる、尻尾をブンブンと激しく振る。

ストレスや不満

引っ越しや新しい家族の増加、生活環境の変化など、猫がストレスを感じると噛み癖につながることがあります。

- 行動の例: 執拗なグルーミング、粗相、食欲不振、いつもと違う場所で隠れる。

過剰な要求

「ごはんが欲しい」「遊んでほしい」といった要求を伝えるために噛むことがあります。一度噛んで要求が通ってしまうと、噛むことが習慣化してしまいます。

- 行動の例: 飼い主の周りで鳴く、足にまとわりつく、物を落とす、じっと見つめる。

嫌なことをされた

ブラッシングや爪切り、抱っこなど、猫が嫌がることを無理に続けた場合、やめてほしいという意思表示として噛みつくことがあります。

- 行動の例: 噛む前に唸ったり、「シャーッ」と威嚇する。体を固くして抵抗する。

噛む行動は、猫からの大切なメッセージです。愛猫の行動をよく観察し、その原因を理解した上で、適切な対処を心がけましょう。

愛猫の噛み癖を直すしつけ方

では噛み癖のある愛猫をしつけるためにはどんな方法で行えばよいでしょうか。

次にご紹介する具体的な方法や注意する点などに気をつけながら、ひとつずつ進めていきましょう。

それぞれのポイントをしっかりチェックしながら、噛み癖を改善できるようにしてみてくださいね。

早い段階から甘噛みを直していく

子猫の頃は噛む力も弱いので、ついつい飼い主さん自身の手を使って遊ばせてしまいがちです。甘噛みをしても、そのまま放置してしまっていることも多かったりしますよね。

子猫のうちは大した怪我もなく気にならないことも多いのですが、成猫になると甘噛みでも傷や怪我に繋がる恐れがあります。

「大したことがないから」と甘噛みを見過ごさずに対処することが大切です。

甘噛みから本気噛みになってしまうこともよくあるため、「甘噛みだから大丈夫」という風に考えないようにして、普段から甘噛みはさせないようにしていきましょう。

噛まれた手を口の奥に押し込む

手を噛まれたとき、痛みもあるために手を急いで引き抜きたくなりますよね。しかし、その引き抜く動きに反応して、獲物を離さないようにとさらに噛んでくることがあります。

そんなときにそのまま手を押し返すような動きをすると、それ以上噛むことが難しくなり、離してくれるようになります。

傷がひどくなってしまう場合や感染症の危険性も考えられますので、あくまで噛まれたときの対処法のひとつとして参考にしておくのが良いでしょう。

また、強い力で押し返してしまうとさらに怪我をしたり、愛猫にもダメージを与えてしまうことがあります。行う際には軽い力でゆっくりと、傷つけないことを心がけて対処しましょう。

猫用の噛むおもちゃで遊ばせる

手軽だからといって、つい飼い主さんは自分の手を使って愛猫と遊んでしまうことがあります。

しかし動くものに反応する猫が「噛んでも良いもの」と認識してしまうことがあるため、手で遊ぶことは避けましょう。

猫用の噛むおもちゃは豊富に販売されています。ゴム製の噛みごたえのあるものなど、愛猫の気に入りそうなものを探してあげましょう。

愛猫との遊びの時間は運動目的ではもちろん、ストレスケアにも効果があります。

噛もうとする行動を観察して噛ませない

噛もうとしているサインを理解しておくと、事前に防ぐこともできるようになります。猫が噛もうとしているときのサインは、主に以下のような状態・行動です。

- 目の瞳孔が開く

- 体を硬くする

- しっぽをパタパタする

- 鼻息が荒くなる

これらの行動が見られたら愛猫から離れて噛ませない、と言うことを心がけましょう。

イライラしていたり怖がっているサインでもあるので、気持ちを落ち着かせるようにしてあげるのが良いでしょう。

叩いたり怖がらせるしつけはやらない

注意が必要なのは以下のような私たち飼い主の行動です。噛まれるからといって、反射的にも行動することのないよう注意しましょう。

- 怒鳴る

- 大きな物音で怖がらせる

- 叩いたり蹴ったりする

噛まれたときについ「痛い」と大きな声が出てしまうこともありますが、冷静に対処するようにしていきましょう。大声で怒鳴ったりすれば、さらに興奮させてしまうことも起こります。

また、噛まれたら大きな物音を立てる、と言うしつけ方法が紹介されていることがありますが、より恐怖心を与えてしまいます。

当然ですが、大きな物音や声にプラスして叩いたり蹴ったりなどするのは、絶対にやめましょう。これらの恐怖心をさらに煽るような行動は、やがて強い攻撃性に変化する場合があります。

誤ったしつけ方法で接してしまうと噛む行動がエスカレートするばかりではなく、私たち飼い主と愛猫との信頼関係も崩れてしまいます。

猫に噛まれた際の注意点と想定される病気

猫の噛む力は、本気を出せばおよそ100kgにもなると言われています。人間が本気になっても60kgほどであるため、強い力を持っていることがわかりますよね。

さらに本来、肉食動物であるため、しっかりと肉を切り裂いて食べるための鋭い歯を持っています。噛まれてしまうと出血はもちろん傷が深くなる場合も多く、痛みのある内出血を起こす場合もあるのです。

小さな猫ですが強い噛む力を持っているので、きちんと対策を考えて進めていくことがとても大切です。

猫に噛まれることで発症することがある病気をご存知でしょうか。以下の表の病気が主なものです。しっかりチェックをしておいて、予防などを心がけていきましょう。

| 病名 | 症状 |

|---|---|

| パスツレラ症 | 噛まれた部位が腫れて痛みや発熱を引き起こす |

| Q熱 | 多くは無症状だが、軽度の呼吸器症状や、インフルエンザの様な重い症状を引き起こす |

| 猫ひっかき病 | 傷口が化膿したり発熱やリンパ節が腫れたりする症状が出る |

| 重症熱性血小板減少症候群 | 発熱や下痢、嘔吐を引き起こすほか皮下出血などの出血症状が出ることもある |

パスツレラ症

犬や猫を飼育する人が増えるにつれ、発症する人も増えていると言われるパスツレラ症。ペットの口の中にいるパスツレラ菌が原因となって引き起こされる感染症です。

口を舐められたことによって細菌を吸い込むことで感染したり、噛まれることで傷口から感染することがあります。

噛まれた傷口が赤く腫れ上がったり、膿が出たりする症状が見られます。特に猫に噛まれた場合、症状が重くなることの多い病気。

免疫が低下している人や高齢の方などは早期に治療をしないと、敗血症などの重篤な症状を引き起こす場合もあるので注意が必要です。

Q熱

Q熱(きゅーねつ)は、ダニが病原体を媒介することで猫はもちろん、野生の動物や家畜など多くの動物が感染する病気です。

人間も感染することがあり、多くの場合は無症状ですが軽い呼吸器症状が出ることがあります。

インフルエンザのような症状が出ることもあり、高熱により筋肉の痛みなどが起こります。まれに肺炎や肝臓に障害を起こしたりすることもあるため注意が必要です。

猫は感染しても症状がほとんどないため、わかりにくいのも特徴。感染した猫の排泄物などからも感染することがあります。

猫ひっかき病

猫に噛まれたり、爪により引っかき傷ができた後に発症することがある病気です。

傷が腫れ上がったり、熱が出たりリンパに影響が出る場合があります。

ただし、噛まれることで必ず発症すると言うものではなく、免疫力が低下しているなどの際に起こることがあります。

噛まれたすぐ後の対処がとても重要になるため、傷口を念入りに洗う・消毒をすると言うことを忘れないようにしましょう。

重症熱性血小板減少症候群

重症熱性血小板減少症候群(じゅうしょうねっせいけっしょうばんげんしょうしょうこうぐん)は、別名SFTSと呼ばれる病気です。ウイルスを持つマダニによって感染するもので、人間も猫も同じような症状が見られます。

- 元気がなくなり、食欲不振に

- 黄疸

- 高熱

- 嘔吐

- 神経症状

- 皮下出血などの出血症状

以上のようなさまざまな症状が出るとされています。猫の場合は人よりも黄疸が症状として多く出る、というデータもあるようです。

重症化した場合の致死率は20%を超えるとされているため、早期に発見することが大切です。

猫に噛まれることや濃厚接触によって感染するとされており、噛まれることなどはもちろんですが、感染した猫のよだれや排泄物にも注意しなければなりません。

猫に噛まれたときの対処法

猫に噛まれてしまったときに、痛くないからといって何もしないままというのはNGです。

- 傷口をよく洗って消毒する

- 病院で診察してもらう

まず、自宅での応急処置を施してから病院へ行き、猫に噛まれたことなどをしっかりと説明しましょう。

症状が出ていなくてもリスクを考慮して、病院を受診するのも良いでしょう。腫れたり熱っぽいなどの症状が出ているときは、すぐに病院を受診しなければなりません。

①家で応急処置をする

まずは水道水で噛まれた傷をしっかりと洗い流します。ためた水ではなく、流水できちんと洗いましょう。これはとても大切なポイントです。

洗っているときに傷の周りを押しながら、菌などを出して流すようなつもりで洗うのも重要です。

傷口を傷つけないようにしながら、念入りに流水で洗うことを心がけましょう。きちんと洗い流した後、出血が止まらないときは圧迫止血をしましょう。

②感染リスクを考えて病院で診てもらう

猫に噛まれることで感染する病気のリスクを考えると、症状が出ていなくても病院で診てもらうことを視野に入れましょう。

症状が出ている場合は、なるべく早めに受診しないと重症化する恐れがあります。受診の際は猫に噛まれた、ということを医師にをきちんと伝えることも大切です。

熱や傷口の腫れなどの明らかな症状はもちろんですが、だるさがあるなどのちょっとした異変でも早めに対処することが重要です。

噛まれてすぐ命の危険がある、ということは少ないケースですが、重症化すると恐ろしい病気が多いので早めの行動を心がけましょう。

嚙み癖のある猫におすすめのおもちゃ3選

猫壱 キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2

愛猫が夢中になる予測不可能な動き

電動のため、急停止したりユニークな動きをしたりと愛猫が飽きない動きをしてくれます。

カサカサとした素材で、さらに夢中になってくれること間違いなしのおもちゃです。

速度設定が変えられるのもポイントで、長く使い続けても空きづらいという特徴があります。

幅60cm×奥行60cmでゆったり遊んでもらえる、扱いやすいおもちゃです。

| 本体サイズ | 幅60cm x 奥行60cm x 高さ9cm |

|---|---|

| 本体重量 | - |

| 原産国 | - |

| 対象年齢 | 全年齢 |

| 素材 | 本体:ABS樹脂/スティック:PE樹脂/カバー:ポリエステル |

| 適合種 | 各種猫 |

| 種類 | 9種類 |

Copeflap 噛むおもちゃ 猫用

カラフルでキュートな「噛む専用」おもちゃ5個セット

子猫でも持ち運びしやすく遊びやすい、小さめのサイズのおもちゃです。

ハーブの一種であるキャットニップを使用しているので、愛猫が喜ぶ香りがします。

壊れにくい高品質でしなやかなコットン製。5個セットなので多頭飼いの方にも、スペアとして用意しておきたい方にもピッタリです。

| 本体サイズ | 長さ8~10cm、幅4.5cm |

|---|---|

| 本体重量 | - |

| 原産国 | - |

| 対象年齢 | - |

| 素材 | コットンフランネル生地 |

| 適合種 | 各種猫 |

| 種類 | 5種類 |

MIIAOEE(ミャウイー) にんじん 麻縄 鈴入り 爪とぎ 噛むおもちゃ

ユニークな人参型は優秀なポイントがたくさん

かわいらしい人参型のおもちゃは、蹴りぐるみとしても遊んでくれるであろうおもちゃ。

安心安全な麻紐素材を使っているので、愛猫が噛んで遊んでもOKですよ。

噛んだり転がしたりするだけでなく、爪とぎや歯磨きとしても活躍してくれるのが優秀です。

大きさ違いの4点セットで、飽きずに使えるのもうれしいおもちゃです。

| 本体サイズ | 大:約20x3cm/小:約13x2.5cm |

|---|---|

| 本体重量 | - |

| 原産国 | - |

| 対象年齢 | - |

| 素材 | ビニール |

| 適合種 | 各種猫 |

| 種類 | 1種類 |

愛猫の噛み癖はしつけで改善させていくことが大切

猫が噛むことは、本来の習性として考えれば決して悪いことではありません。噛む行為についても、たくさんの理由があることもわかりました。

しかしペットとして人間社会で暮らしていく以上、噛み癖があるとさまざまなトラブルやリスクが心配です。そのため私たち飼い主が責任を持って向き合ってあげなければいけません。

やはり子猫の頃からのしつけは噛み癖にとても効果的であり大切で、成猫であっても正しいしつけを根気強く行うことが改善への道となります。

噛み癖は私たち飼い主の怪我や病気を引き起こす原因にもなるので、正しいしつけでしっかりと愛猫の噛み癖に対処していきましょう。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)