黒い毛色の子や、濃い色の毛色をしている子だと特に目立ちやすい、猫のフケ。

日頃から地べたで寝転がることも多い猫ですが、そうしてホコリがつくだけでなく、フケである可能性も考えられます。

通常はセルフグルーミングによって自分で汚れを落としますが、フケであれば適切な対応が必要です。

そこで今回は猫のフケについて、原因や考えられる病気についてまとめました。

この記事の結論

- 猫であってもフケは出ており、見えないだけで普段から少量のフケはでている

- 猫の皮膚は犬や人間よりも薄く、刺激にとても弱いため異変が起こりやすい

- フケの原因は乾燥や栄養不足、アレルギーや加齢などがある

- 普段から愛猫の体のお手入れを徹底することで、大量のフケにも気づきやすくなる

目次

猫もフケがでる

どんなに硬いところでも寝られてしまう猫は、地べたに寝転がることもあるため、室内でも汚れはつきます。

こうした汚れを落としたり気に入らないニオイを落とすために、猫はグルーミングをします。

ですが、このようにつく汚れとは違って、猫も表皮の一部が剥がれ落ち、フケがでることがあるのです。

一度でもフケが気になると気になり続けるものですが、明らかに多い場合には病気の可能性もあるでしょう。

ターンオーバーによって常にフケはでている

肌はターンオーバーという代謝によって、常に古い皮膚が新しい皮膚へと入れ替わっています。

この過程でフケはでるものなので、少量であればどんな人でもどんな猫でも、常にでていることになります。

猫はセルフグルーミングをするので、こうしたちょっとした汚れは特に気にならず、気づかないことも多いでしょう。

ですが、基本的にはまずフケがゼロになることはない、ということを理解しておく必要があります。

猫の皮膚は人間や犬よりも薄い

犬の皮膚が人間よりも薄いことは知っている人も多いでしょうが、猫の皮膚は犬よりさらに薄いです。

人間と比べて犬の皮膚は3分の1ほどと言われていますが、猫の皮膚は5分の1ほどです。

ちょっとしたことが刺激になりますし、その刺激を原因として皮膚や被毛にさまざまな影響を与えます。

とてもデリケートでちょっとした刺激でも影響を受けやすく、丁寧なケアが必要だとわかるでしょう。

お手入れを習慣化させていないと気付けない

フケは皮膚が剥がれ落ちているものなので、色は基本的に白色です。そのため、毛色が白色や薄い色をしている子だと、見ているだけではなかなか気づけないものなのです。

黒色や濃い色の毛色ならば気づけるかもしれませんが、確認する習慣がないと気づけません。

だからこそ普段から愛猫の体のお手入れは重要になり、お手入れを習慣化させておく必要があるのです。

猫のフケの原因

猫の体からフケがでてくる原因はいくつかありますが、これらが全てではありません。

複数の原因が重なってでてくることもありますので、正確な診断には動物病院の受診が必須です。

乾燥

乾燥はフケがでることになる原因のひとつですし、乾燥はさまざまな理由によって起こります。

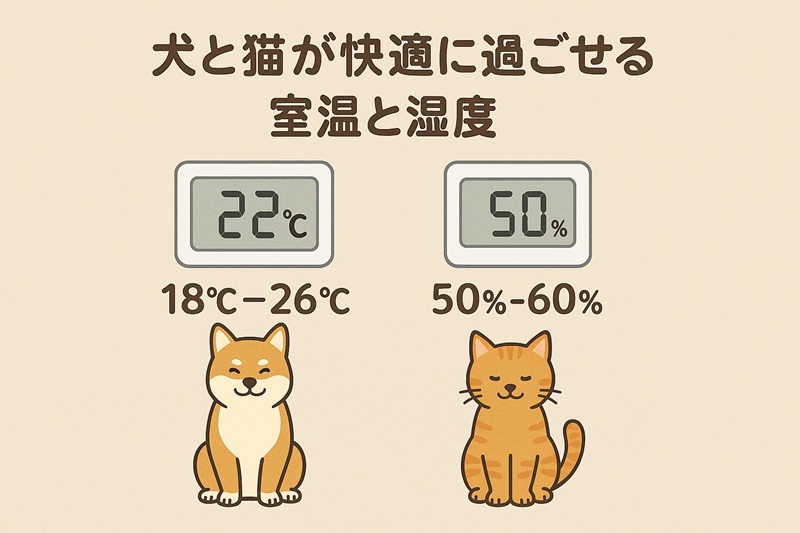

特に空気が乾燥しやすい冬場は湿度も低くなり、生活環境が乾燥しやすい環境になってしまいます。

反対に夏場であっても、過度なエアコンの使用によって乾燥することがあるため、注意が必要です。

アレルギー

アレルギーは原因がひとつだけではないので、どんなアレルギーなのかを判断しなければなりません。

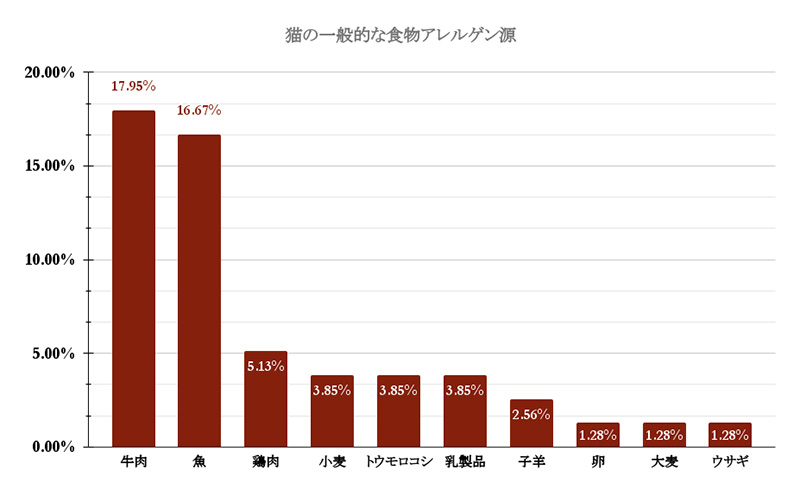

主に食物アレルギーがよく見られ、アレルギー症状と共に併発していることが多いです。

また、空気中の花粉やカビ、ダニ、ほかの動物のフケなどが原因となって発症することもあります。

合わないシャンプー・薬

猫に対してシャンプーをすることはほとんどありませんが、汚れ方によってはお風呂に入ることもあるでしょう。

日常的にお風呂に入れることはありませんので、シャンプーのしすぎによって肌荒れすることは少ないはず。

しかしたまにしか使わないシャンプーだからこそ、肌に合わないシャンプーであることも考えられます。

また、特定の薬によってはフケがでることもありますが、事前に獣医師から説明を受けるでしょう。

栄養不足

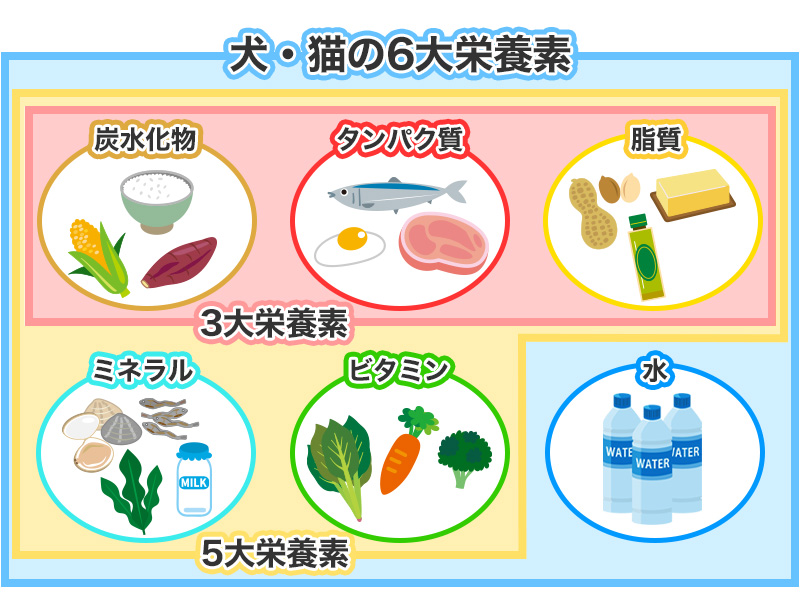

栄養バランスの整った食事ができていないと、健康が損なわれるのでフケがでることもあります。

総合栄養食や総合栄養食基準の食事でなかったり、おやつを与えてばかりいると栄養失調になることも。

肌のバリア機能を保つために必要なビタミンやミネラル、タンパク質や脂質が不足しているとフケがでることもあります。

脂質は肥満の原因にもなりやすいですが、健康的な皮膚や被毛を保つためには必要不可欠な栄養素です。

ストレス

猫は人間以上にストレスを抱えやすく、私たちがなんとも思わないような環境の変化にも気づきます。

「猫は家につく」と言われるように、特に生活している空間に変化があることを嫌うのです。引っ越しをした、家具の配置が変わった、新しい猫が来た、来客があった、などなど…。

こうしたストレスはさまざまな悪影響を及ぼすため、ストレスの原因を探る必要があります。

加齢

年齢と共に皮脂の量が減少してくるのは猫も一緒で、結果的に乾燥しやすくなってしまいます。皮膚の水分量も減ってしまうので、皮膚が乾燥してフケがでやすくなるのです。

また、高齢期になるとセルフグルーミングをしなくなることも多く、フケが溜まりやすくなってしまいます。

体が満足に動かせなくなってくると、これによってもセルフグルーミングをしなくなることがあります。

病気

前述までのある程度はケアしやすい原因とは異なり、病気が原因となってフケがでることもあるのです。

フケがでる病気は複数ありますが、決して自己判断はできません。必ず動物病院へ行き、専門の獣医師に診断してもらうことが重要。

病気が原因となっているときには原因を見つけづらく、自宅で対策してもフケが何日も続くようなケースです。

猫のフケの原因として考えられる病気

フケがでてくる原因には、前述の通り病気である可能性も考えられます。病気の種類にも複数ありますので、一例としておさえておくとよいでしょう。

感染性皮膚炎

寄生虫

寄生虫には内部寄生虫と外部寄生虫があり、一般的には外出する機会の多い犬ならではというイメージがあるかもしれません。

ですが完全室内飼いの猫であっても寄生虫のリスクはあり、代表的なものが外部寄生虫のノミやダニなどです。

ネコツメダニやネコノミ、ネコハジラミなどの寄生虫が原因となり、フケがでることもあるのです。皮膚炎のような状況になり、フケに加えて痒みや赤みを引き起こします。

真菌

真菌というのはカビのことで、皮膚糸状菌症では脱毛に加えてフケが見られることもあります。

すでに感染している猫からうつることがあるため、同居している猫がいれば感染経路のひとつになります。

免疫がまだできていない子猫に加えて、免疫が低下しているシニア猫なども感染しやすいです。

自宅でできる観察ポイント

- 皮膚の一部をかゆがったり、頻繁に舐めたりしていないか。

- 皮膚が赤くなっていたり、ブツブツや膿ができていないか。

- 皮膚からいつもと違う、カビっぽい、あるいは湿ったような臭いがしないか。

病院に行くべきタイミング

- フケに加えて、上記のような皮膚の異常(赤み、膿、かゆみ)が見られた場合。

- 猫が体をかきむしる行動が頻繁になり、明らかな苦痛を伴っている場合。

アレルギー性皮膚炎

食べ物に含まれているタンパク質や穀物類などは、食物アレルギーの原因となりやすく、皮膚炎になることも。

そのほかにもノミやダニ、花粉やハウスダストなどが原因となり、アレルギーを引き起こすことがあります。

強い痒みとフケや湿疹が見られるため、愛猫が体を異常に気にしているようならば注意する必要があるでしょう。

自宅でできる観察ポイント

- 特定のフードに変えた後や、季節の変わり目(花粉の時期など)に症状が悪化していないか。

- 顔や首、足先などを特にかゆがっていないか。

- 体を執拗に舐めたり、毛が薄くなっている箇所がないか。

病院に行くべきタイミング

- 市販のフードを変えても症状が改善しない場合。

- かゆみがひどく、日常生活に支障をきたしている場合。

- アレルギーの原因を特定したい場合。

アトピー性皮膚炎

前述のアレルギーが原因となって皮膚炎のようになるもののほかに、免疫機能の低下によって皮膚炎のようになることもあります。

アトピー性皮膚炎では痒みや赤み、フケや湿疹などが見られるため、フケもひとつの症状です。

遺伝的な要因もあると考えられており、アビシニアンなどに多いと言われています。

自宅でできる観察ポイント

- 季節に関係なく、通年でかゆみやフケの症状が出ていないか。

- 顔や耳、四肢の先、脇の下、お腹など特定の場所をかゆがっていないか。

- ハウスダストがたまりやすい場所に頻繁に出入りしていないか。

病院に行くべきタイミング

- かゆみの原因が特定できず、長期間症状が続いている場合。

- アトピーの診断・治療には専門的な検査が必要なため、専門医の受診を検討したい場合。

脂漏症

乾燥によって皮脂が過剰に分泌してしまったり、逆に皮脂が減少しすぎた結果、フケがでることがあります。

マラセチア皮膚炎と呼ばれることもある脂漏症は、雑菌が繁殖して悪臭を発することも。

健康を維持するためには、バランスの良い食事や水分補給、適度な運動などが必要になります。

自宅でできる観察ポイント

- 耳や首周り、尻尾の付け根がベタベタしていないか、あるいは粉っぽいフケが大量に出ていないか。

- 体から油っぽい、あるいは古い油のような独特の臭いがしないか。

病院に行くべきタイミング

- フケの量や種類が異常に多く、皮膚の状態が明らかに悪化している場合。

- 猫が不快そうに体を舐めたり、こすりつけたりしている場合。

脱水

適切な水分補給ができていないままだと、脱水状態になって被毛のツヤがなくなってきます。

肌も乾燥してしまうので、脱水状態によって結果的にフケがでることもあるのです。

特にシニア猫になると代謝が落ち、皮膚の油分や水分がなくなるので、乾燥しがちになってフケがでます。

自宅でできる観察ポイント

- 皮膚のツルゴール検査: 猫の首の後ろの皮膚を軽くつまんで離し、皮膚がすぐに元に戻るかを確認する。脱水していると、皮膚の戻りが遅くなります。

- 水分摂取量: 普段より水の飲む量が減っていないか。

- 排尿量: おしっこの量が減ったり、色が濃くなったりしていないか。

病院に行くべきタイミング

- 上記のような脱水の兆候が見られた場合。

- 特に、元気や食欲がなく、ぐったりしている場合は、すぐに動物病院に連れて行く必要があります。

猫のフケの予防・対策法

基本的なフケの治療については、まず動物病院へ行って獣医師の診断を受けるところからです。

ですが、自宅で事前に予防することはできますし、対策することもある程度は可能です。

現時点でできていないことがあれば、なるべく改善して予防するようにしましょう。

健康的な食生活

飼い主さんが普段からできる愛猫のフケの予防方法としては、健康的な食生活の維持が大切です。

皮膚や被毛を健康的に保つためには、適切な量の脂質やタンパク質、そしてオメガ3脂肪酸&オメガ6脂肪酸などが大切。

コスト重視のキャットフードでは必要最低限しか入っていないことも多く、キャットフード選びが重要です。

脂質は肥満に繋がりやすいですが、完全肉食動物の猫にとってタンパク質は特に重要とされています。

丁寧なブラッシング

短毛種飼いの方は「短毛種だからブラッシングはあまりしなくて良い」というイメージもあるかもしれません。

ですがブラッシングの目的は、ただ抜け毛を予防するだけでなく、健康的に皮膚や被毛を保つためでもあります。

また、フケを発見できるのは日頃から愛猫の健康状態を確認しているからこそで、できていなければ気づけません。

毎日、少しずつでも丁寧なブラッシングができていれば、愛猫の異変にもすぐ気づくことができるでしょう。

ブラッシング方法

ブラッシングは、猫の毛についたフケやホコリを取り除くだけでなく、皮膚の新陳代謝を促す効果も期待できます。フケ対策には、毛の表面だけでなく、地肌にまで届くブラシを選ぶことがポイントです。

- スリッカーブラシ:

- 特徴: 細くて短い針金がL字型に曲がっており、密に並んでいます。抜け毛やフケを効率的に取り除くのに適しています。

- 使い方: 強い力を加えると皮膚を傷つける可能性があるため、優しく毛の表面をなでるようにブラシをかけます。

- コーム(くし):

- 特徴: 毛玉をほぐすだけでなく、細かなフケや毛並みを整えるのに役立ちます。目が細かいものから粗いものまで種類があります。

- 使い方: 毛並みに沿って優しくとかします。特に短毛種の場合は、目の細かいコームで定期的にブラッシングすることで、フケの除去と皮膚への適度なマッサージ効果が得られます。

保湿・湿度を保つ

乾燥しやすい冬場や、エアコンによって乾燥してしまう環境では、保湿が大切です。

人間と同じようにペット用の保湿クリームもありますので、これらのアイテム使用を検討してみてはいかがでしょうか。

その前にできることとしてはまず、加湿器を使って湿度を適度に保つということです。湿度は夏でも冬でも50%~60%程度を維持する必要があるため、特に冬場は注意しましょう。

保湿剤の選び方と保湿方法

ブラッシングやシャンプーで清潔にした後、皮膚の保湿をすることでフケの再発を防ぎます。

- 保湿剤の選び方(タイプ別):

- スプレータイプ: 手軽に使えるため、猫が嫌がりにくいのが特徴です。乾燥が気になる部分に直接スプレーするだけで、広範囲に保湿できます。

- ジェル・ローションタイプ: 特定の場所に集中的に保湿したい場合や、乾燥が特にひどい部分に適しています。

- 保湿の具体的な方法:

- 日常の保湿: ブラッシングの後などに、保湿用スプレーを被毛全体にまんべんなく吹きかけ、手やブラシでなじませます。

- シャンプー後の保湿: シャンプーで体を拭いた後、皮膚が湿っているうちに保湿剤を塗布すると、成分が浸透しやすくなります。

- ポイント保湿: フケが集中している背中や、乾燥しがちな肉球周り、耳の付け根などに、ジェルやローションを優しく塗り込みます。

シャンプーの変更

肌に合わないシャンプーを使っている状態では、肌が乾燥してフケがでる原因にもなります。

洗浄力が高すぎるものを使っていたり、保湿成分が含まれていないものを使っていると、肌が乾燥しがちです。

猫はお風呂習慣がほとんどないので、シャンプーを頻繁に使うことはないでしょう。もし自宅でお風呂に入れることがあるのであれば、使っているシャンプーの確認をしてみてください。

シャンプーの方法と選び方

過度なシャンプーは皮膚の油分を奪い乾燥を招きますが、適切な頻度と方法で行えばフケ対策に効果的です。

- シャンプーの頻度:

- 猫のシャンプーは頻繁に行う必要はありません。健康な猫であれば、年に1~2回程度で十分です。

- フケが気になる場合は、1〜2か月に1回を目安に、猫の皮膚の状態を見ながら頻度を調整しましょう。

- 嫌がる猫への対処法:

- 無理やりシャンプーをすると、猫は強いストレスを感じます。

- まずは、シャワーの音に慣れさせる、お風呂場で遊ばせるなど、徐々に慣れさせることから始めましょう。

- シャンプーの際は、水温を体温に近い37℃前後に設定し、全身をゆっくり濡らします。

- シャンプーは泡立ててから優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように丁寧に洗い流します。

- シャンプーの選び方(成分や特徴):

- 保湿成分配合: セラミド、ヒアルロン酸、植物エキスなどが配合されたシャンプーは、皮膚の潤いを保ち、乾燥によるフケを防ぎます。

- 低刺激性: 猫の皮膚は人間よりデリケートなため、無香料・無着色で、アミノ酸系などの洗浄成分がマイルドなものを選びましょう。

- 薬用シャンプー: 皮膚病が原因のフケには、獣医師に相談して処方された薬用シャンプーを使用します。

ストレスの解消

ストレスが原因であった場合には、結局のところストレスを解消するというのが最善です。

ですがなにが原因となってストレスを溜めているのか、簡単にはわからないでしょう。まずはフケが見られるようになった頃に、なにか環境の変化がなかったか確認してみてください。

生活環境が変わっていたり、生活リズムが変わっていたり、食事やベッドが変わっていたり。

猫のフケ対策におすすめのグッズ

猫のフケ対策には、毎日のケアを助ける様々なグッズがあります。ここでは、目的別のカテゴリーに分けてご紹介します。

ブラッシング用品

フケは、古い角質が剥がれ落ちたものです。ブラッシングは、毛の絡まりをほぐすだけでなく、このフケや抜け毛を取り除くのに役立ちます。

- スリッカーブラシ: 細い針金が密に植えられており、抜け毛やフケを効率よく取り除けます。特に毛量の多い長毛種におすすめです。

- 獣毛ブラシ: 猪や豚の毛でできたブラシです。毛並みを整え、適度な刺激で血行を促し、フケを取り除きながら毛に自然なツヤを与えます。

シャンプー・保湿剤

乾燥が原因のフケ対策には、皮膚と被毛の保湿が非常に重要です。

- 保湿成分配合の猫用シャンプー:皮膚への刺激が少ない、低刺激性のシャンプーを選びましょう。セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分が配合されたシャンプーは、皮膚のバリア機能を保ち、フケの発生を抑えます。

- 保湿用スプレー・ミスト:シャンプーが難しい猫や、乾燥が気になる部分に手軽に使えるスプレータイプが便利です。保湿成分(セラミド、アロエベラエキスなど)が配合された、舐めても安全な製品を選びましょう。

- 保湿用ジェル・ローション:乾燥が特にひどい部分に、ピンポイントで塗り込めるジェルやローションタイプも効果的です。

栄養補助食品(サプリメント)

体の中から皮膚の健康をサポートするサプリメントもフケ対策に役立ちます。

- オメガ3脂肪酸・オメガ6脂肪酸:魚油などに含まれるこれらの脂肪酸は、皮膚の健康を保ち、炎症を抑える働きが期待できます。粒状のものや、フードにかける液状のものなど様々なタイプがあります。

- ビタミン類:ビタミンEやビタミンB群は、皮膚の代謝や健康維持に不可欠です。

生活環境用品

- 加湿器:空気が乾燥すると、猫の皮膚も乾燥しやすくなります。特に冬場は加湿器を使用して、室内の湿度を適切(目安:50〜60%)に保つことが重要です。

これらのグッズを上手に活用し、愛猫の健康的な皮膚と美しい被毛を保ってあげましょう。

フケがでやすい猫種

次のような種類の猫たちは、フケがでやすい傾向にあると言われています。あくまでも一例ではありますが、より丁寧なケアが必要になると覚えておくのが良いです。

子猫、シニア猫

子猫のうちはまだ体が完成しておらず、ちょっとした刺激も成猫以上に受けやすいです。

まだまだ皮膚が薄い時期なので、日頃の乾燥からまずは気をつけていくと良いでしょう。シニア猫は若いときに比べて皮脂の分泌量が減り、肌が乾燥しやすくなります。

特に高齢期にさしかかってくると免疫機能も低下し、フケがでやすくなるので注意が必要です。

毛の長い猫種

毛が長いと毛玉ができやすくなるので、そこにフケが溜まってしまう可能性があります。

特に毛が密になっている猫種はフケが目立ちにくくなってしまうので、ブラッシングがかなり重要です。

日頃からブラッシングできていないと、フケが溜まってしまったときに気づきづらくなるのでこの点も注意が必要です。

愛猫のフケを確認したらまず動物病院へ

日常的な生活において、猫の体にフケが見られることは少なくありません。ですが、もし愛猫の体にフケを確認したら、少量でない限りは動物病院へ行くのが良いです。

フケに加えて赤み、痒み、脱毛、悪臭などの症状が併発している場合には、深刻な状況である可能性も。

基本的な予防をしつつですが、少量のフケはでるものなので、目立つような量であるかどうかがひとつの基準になります。

セルフグルーミングでもケアしきれていない量であれば、早めの受診が適切でしょう。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)