愛猫の健康に欠かせないキャットフード。毎日食べるものだからこそ安全・安心かつ、愛猫が喜んでくれるフードを選びたいですよね。

キャットフードにもさまざまな種類があり、違いが分からなかったり、どれを買えばよいのか迷ってしまう飼い主さんも多いのではないでしょうか。

今回は、キャットフードにまつわる基礎知識や、正しい選び方をご紹介します。

どんなキャットフードが存在するのか、キャットフードの目的ごとの正しい選び方はとても重要ですよ。

この記事の結論

- 主食として与える総合栄養食のほかに、一般食やおやつもキャットフードと呼ばれる

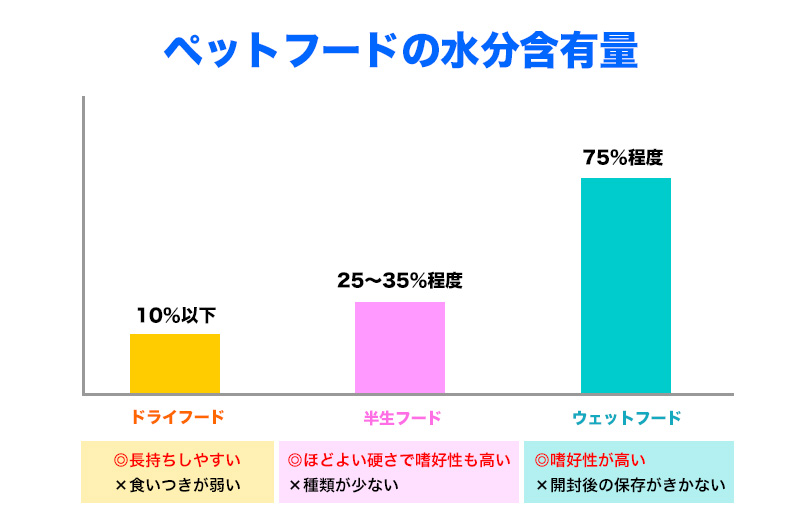

- キャットフードは水分含有量によって、ドライ・半生・ウェットに分けられる

- キャットフードは、愛猫の健康状態やライフステージに合わせて適切なものを選ぶことが大切

- 食事療法食は自己判断で与えずに、必ず獣医師の指示のもとで与える

目次

キャットフードの基礎知識

キャットフードといってもたくさんの種類があり、それぞれ特徴や役割が異なります。

見た目や値段だけで選んでいては愛猫の栄養バランスが適切でなくなったり、怪我や病気になりがちだったりと、健康的な食事とは言えません。

キャットフードは全てが同じではない、ということを飼い主さんが理解し、愛猫に適したキャットフード選びがとても重要です。

食事は健康の基本となるため、食事選びだけで一定の健康を維持することができます。それぞれの違いを理解し、愛猫の体質や状況に応じたフードを食べさせてあげましょう。

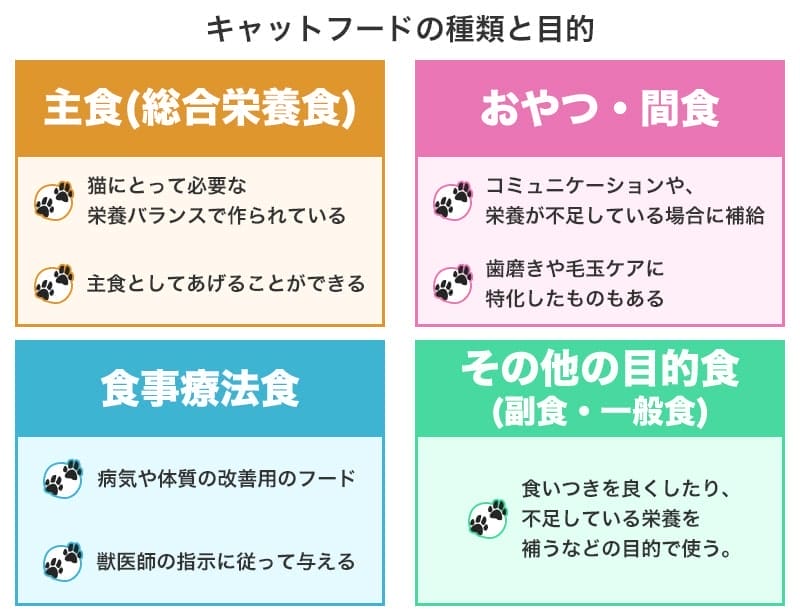

キャットフードは目的別に4種類ある

キャットフードの目的は大きく4種類に分かれます。「総合栄養食、おやつ・間食、療法食、副食・一般食」などです。

どんなキャットフードでも基本的にこの目的が決められており、どんな目的で食べるべきものかがわかるようになっています。

それぞれが目的の異なるキャットフードになっているため、まずはこの4種類を理解しておくことが重要です。

ここで選び方を間違ってしまうと、最適な栄養素を摂取することができなくなることもあるのです。

主食(総合栄養食・総合栄養食基準)

毎日の主食として与えるのにおすすめなのが、総合栄養食という記載のあるキャットフードです。

猫が健康的に生きていくために必要な栄養基準を満たしており、フードと水のみで必要な栄養バランスで食事ができます。

猫種別や年齢別の総合栄養食が販売されているので、愛猫の猫種や成長段階に合ったものを選びましょう。

総合栄養食はペットフード公正取引協議会の定める試験結果を基にして、細かく定められています。そのため、総合栄養食との記載は、基準をクリアしたもののみが表示できるようになっています。

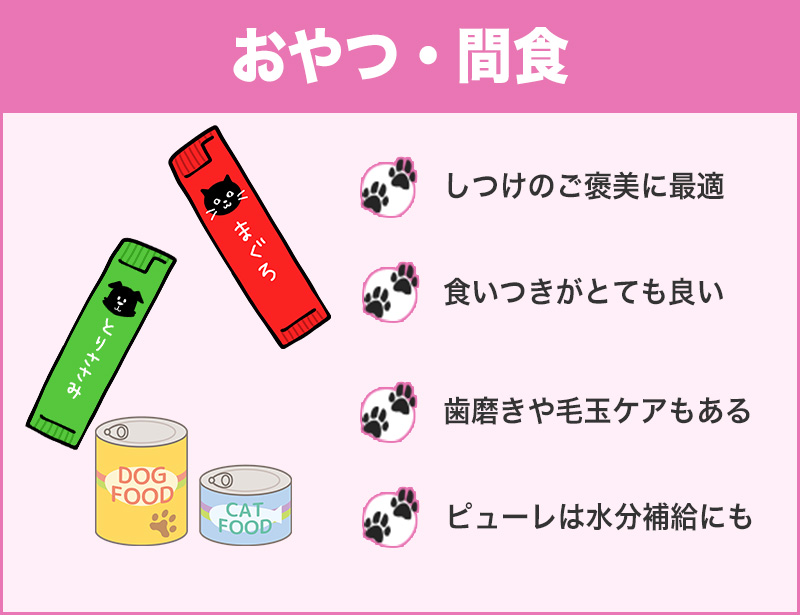

おやつ・間食

おやつ・間食は栄養面よりも、飼い主さんとのコミュニケーションを目的として与えることが多いです。

香りが強かったり食感にこだわっているものが多く、嗜好性が高いものが多いのが特徴です。しつけの際のご褒美に与えるのもよいでしょう。

生きていくうえで必要な栄養・カロリーは日々食べている総合栄養食で摂取しているため、おやつを与える際はカロリーオーバーにならないよう食事量の調整が必要です。

必ずしも必要なものではないため、ご家庭の方針によっては必要としないことも多いでしょう。

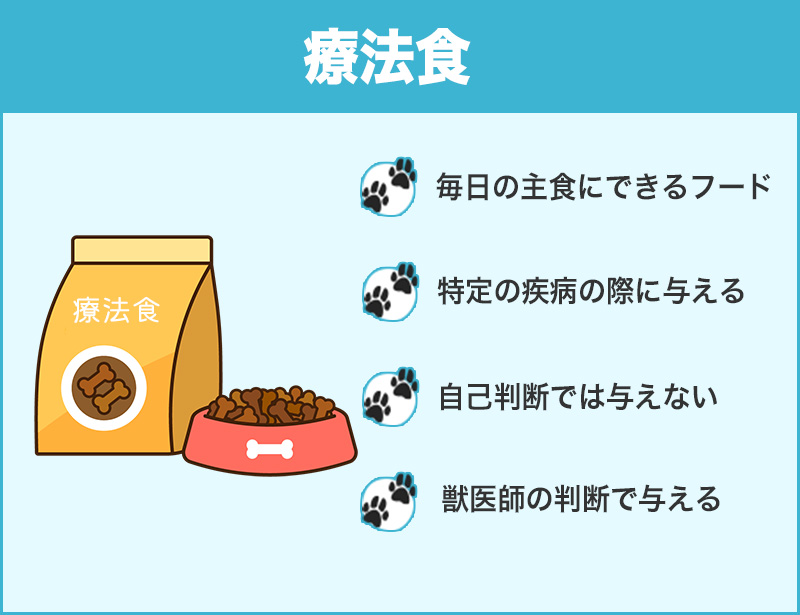

食事療法食

特定の疾患を抱えている場合に、治療に栄養学的なサポートが必要な際に与えるフードです。

治療の内容や目的に合わせて成分の量や比率が厳密に調整されており、獣医師の指示によって処方されます。

健康な猫に与えるとかえって体調に悪影響を与える可能性があるため、自己判断ではなく必ず獣医師の指導の下、与えましょう。

オンラインネットショップなどでも購入できるようにはなっていますが、気軽に購入できるからといって理由なく選ぶのはNGです。

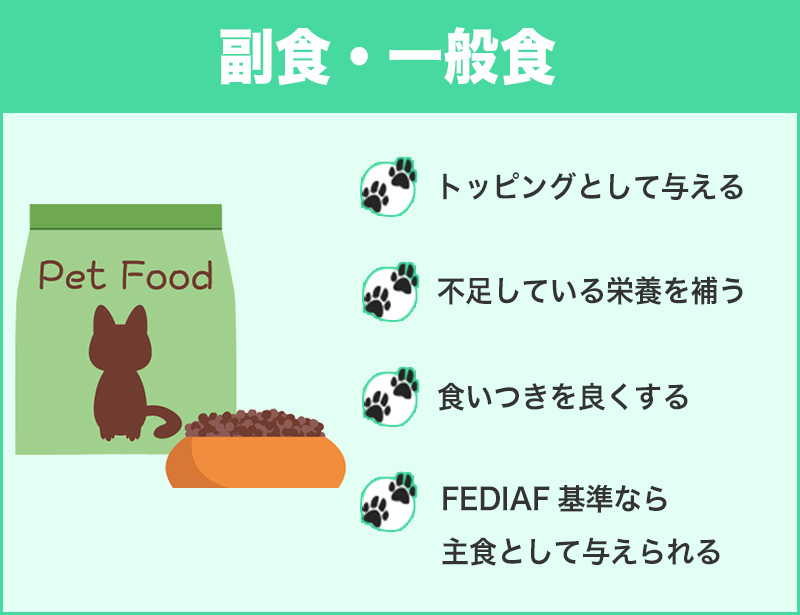

その他の目的食(副食・一般食・栄養補助食)

その他の目的食は、前述の3つに該当しないものを指しており、前述の3つ以外というのがポイントです。

そのため中にはおかずのように使えるものや、一部には主食として与えられるもの、そしてサプリメントなども含まれるのです。

- 副食(一般食・おかず)

- サプリメント

- 栄養補助食

目的食とは食欲を刺激し食いつきをよくしたり、栄養を補ったりするフードを指します。単体で与えていても最適な栄養素を摂取できないため、総合栄養食との併用が必要です。

見た目だけでは総合栄養食なのか目的食なのか分かりづらい場合もあるので、パッケージの説明をよく読んで確認するようにしましょう。

「総合栄養食基準」として作られていれば、総合栄養食という記載がないものの、総合栄養食と同等の栄養バランスになっている一般食です。

さらに水分含有量別で3種類のフードがある

キャットフードは、水分の含有量によりドライフード・ウェットフード・半生フードの3種類に分かれます。

これらはドッグフードでも同様ですが、目的を決めるものではなく、食いつきや保存方法が変わってくるものです。

ドライフード

水分含有量が10%以下のフードがドライフード。一般的に「カリカリ」と呼ばれているものであり、乾燥した硬い粒のフードです。

水分が少ないため腐敗しにくく、適切な方法で保管すれば封を開けたあとも1か月近く持つのがメリット。

硬いフードを噛むことで顎の骨が鍛えられたり、歯垢・歯石がつきにくいのも嬉しいポイントです。毎日与えるメインの食事には、総合栄養食のドライフードがおすすめです。

ドライフードの場合はフードからの水分補給効果には期待できないため、水分不足にならないよう気をつけましょう。

ウェットフード

ウェットフードとは、水分含有量が約75%以上のフードを指します。香りが強いため食いつきがよく、食感が柔らかいため胃腸の調子が悪いときや、歯の弱い猫でも食べやすいのがメリットです。

あまり水を飲んでくれない猫にとっては、水分補給の効果にも期待できるでしょう。しかし、水分量が多いため開封後は腐敗が早く、すぐに食べきらなければいけません。

ウェットフードの総合栄養食も販売されていますがドライフードと併用して与え、お互いのデメリットを補い合うのがおすすめです。

半生フード(セミドライ、セミモイスト、ソフト)

水分量が25%~35%程度のフードを半生フードと言います。ドライフードよりは食感が柔らかくて香りも強く、ウェットフードよりは水分量が少ない、いいところ取りなフードです。

ですが、残念ながら猫用の半生フードは非常に少なく取り扱っておるお店も少ないのが現状。半生フードに必要なプロピレングリコールという成分は猫が摂取すると、中毒症状を引き起こす可能性があります。

キャットフードには使用できないため、この成分を避けた半生フードが少ないのが理由です。

セミモイストとソフトには明確な違いがあり、セミモイストには加熱発泡処理が行われておらず、ソフトには加熱発泡処理が行われている、という違いです。

キャットフードの選び方

キャットフードを購入する際、なにを基準に選べばよいのでしょうか。たくさん種類がありすぎて、どうやって選べばいいのか迷ってしまいますよね。

チェックすべきポイントはさまざまですが、ここでは特に押さえておきたいポイントをご紹介します。

フードの目的別

前述したように、キャットフードにはそれぞれに目的があります。そのため、愛猫の状況や目的に合わせてフードを選びましょう。

毎日の主食は総合栄養食が基本ですが、「最近食いつきがよくないな……」というときは一般食をトッピングしたり、しつけの際には好きなおやつを与えるのがおすすめです。

総合栄養食を基本的に食事としつつも、愛猫の調子や食いつきに合わせて他のものも取り入れていくのが良いです。

ただ、総合栄養食であるというのはあくまでも基準を満たしているだけであり、原材料などの内容を詳しくチェックしているわけではありません。

総合的に判断することがキャットフード選びでは重要になっています。

ライフステージに合わせる

子猫期と成猫期では食べるものが変わるのは当然のこと。ライフステージによって必要なカロリーは異なります。

猫の成長段階に合わないフードを与えていると、栄養が足りなかったり過剰摂取になってしまい体調不良の原因になることも。

成長に合わせてキャットフードを切り替えるようにし、大まかなライフステージの変動も理解しておきましょう。

子猫用(キトン)

生後1歳を迎える頃までの子猫と呼ばれる時期には、高タンパク・高脂肪なフードが必要です。体を作り上げていく子猫の時期は、多くのエネルギーが必要となります。

また、体を発達させるにはさまざまな栄養をバランスよく摂取することが重要です。さらに、子猫の時期には初乳成分が含まれているフードを選ぶのがおすすめ。

初乳成分には、自己免疫がつくまでの間の免疫の弱さをサポートしてくれる作用があります。

成猫用(アダルト)

体ができ上がった成猫期は、高タンパクかつ低脂肪・低カロリーなフードに切り替えましょう。

成長期が終わると子猫ほどのエネルギーは必要なくなり、健康的な体をキープするための栄養素が必要となります。

子猫と同じカロリーを与えてしまうと肥満の原因となり、あらゆる病気を引き起こす原因となります。

去勢・避妊手術をした成猫はホルモンバランスの影響により太りやすいため、体重管理に気をつけましょう。

老猫用(シニア)

シニア期と呼ばれる7歳以降の猫には、低カロリーかつ複合的な栄養素を摂取できるフードを与えましょう。

人間と同様に、猫も歳をとると運動量が減り筋力も衰えていきます。脂肪分やカロリーが高すぎると肥満の原因になり、病気の原因となることも。

また、シニア期になると体力が落ちたりあらゆる部分に疾患が出やすくなるので、体の機能をサポートできる成分を含んだフードがおすすめです。

全年齢対応(オールステージ)

成長段階に関わらず、全年齢に対応しているフードもあります。年齢によって切り替える必要がないため、年齢の異なる複数の猫を多頭飼いしている場合は特におすすめです。

全年齢対応フードは愛猫の成長段階は気にする必要はありませんが、1日あたりの給与量や与え方は、成長段階や体重によって異なります。パッケージの説明をよく確認し、適切な量を与えましょう。

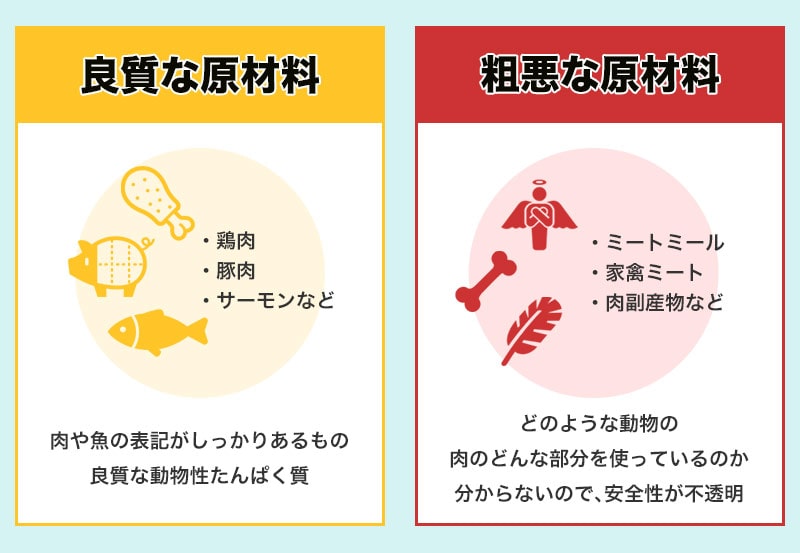

肉や魚が主原料

猫は肉食動物のため、肉や魚が主原料のフードを選びましょう。

キャットフードのパッケージの原材料欄は、含有量の多いものから順に記載されています。先頭に肉・魚が記載されているか確認してみましょう。

「肉類」や「ミートミール」と記載されているものは注意が必要です。このような記載のものは、なんの動物のどこの部分を使っているのか分かりません。

「チキン」「マグロ」など、なにを使用しているのかが明記されているフードを選びましょう。

愛猫の体質や悩みに合わせる

愛猫の体質によって、相性のよいフードは異なります。抱えている悩みによってフードを切り替えるのもおすすめですよ。

どれを選べばいいか分からない場合は、ペットショップの店員さんやかかりつけの獣医師に相談してみるのがよいでしょう。

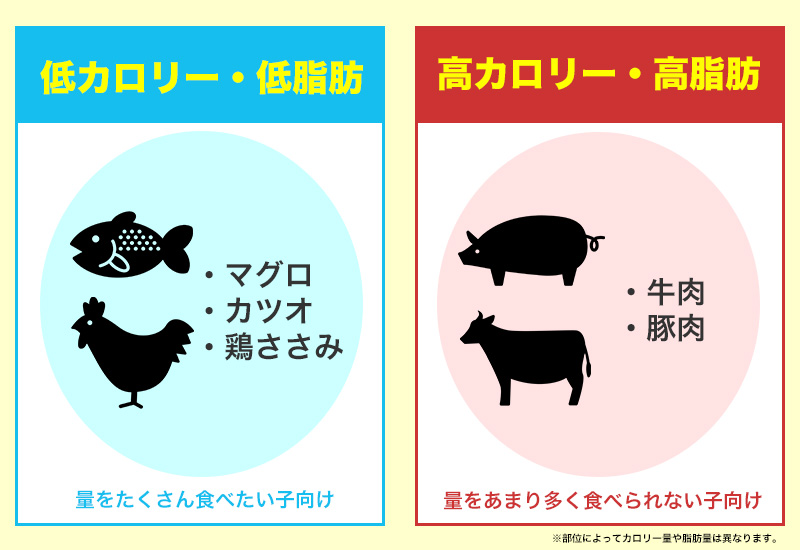

愛猫が肥満が気になるなら低カロリー

愛猫が肥満気味であったり、肥満になりやすい猫種の場合は低カロリーのフードを選びましょう。体重が増えすぎると体へ負担がかかり、あらゆる疾患を引き起こしやすくなります。

完全室内飼いの猫は外で遊ぶ機会もなく、毎日散歩に出かける犬と比べてダイエットが難しいといわれています。

運動量を極端に増やすコントロールは難しいため、体重が増えすぎないようにするには食事でコントロールするのがおすすめです。

穀物が未含有、極力少ないもの

猫は本来完肉食動物のため、穀物を上手く消化するのが苦手です。穀物不使用もしくはなるべく少ないものを選びましょう。

トウモロコシや小麦などの穀物を食べ続けると、消化不良を起こす可能性があります。中にはアレルギーを引き起こしてしまう子もいます。

パッケージに「グルテンフリー」と記載があるものは、穀物を使用していないキャットフードです。購入時によく確認してみましょう。

穀物は体のエネルギーの元になってくれるため必要以上に避ける必要はありませんが、穀物アレルギーがある子は避けるべき食材です。

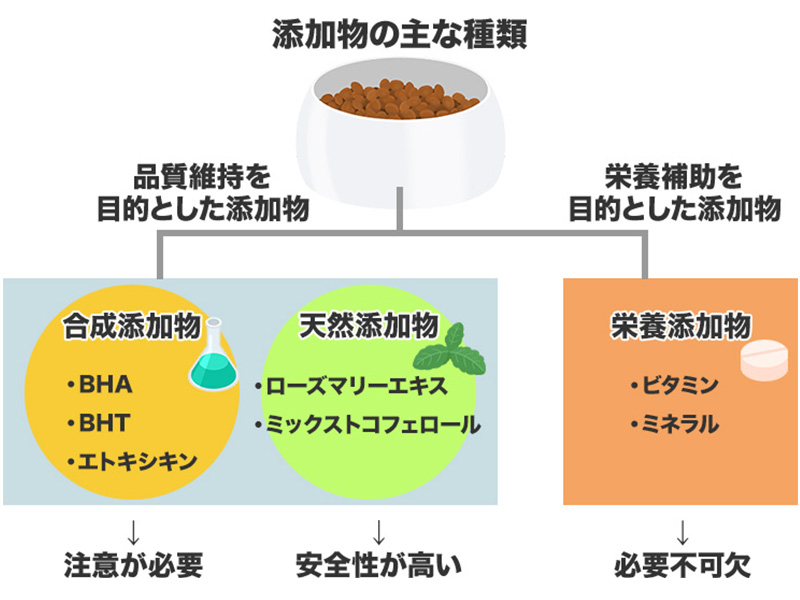

不要な添加物が入っていないもの

一部のキャットフードには人工添加物など、コストを低くするために使われている添加物が含まれています。

人工添加物は、比較的安全性の高い天然添加物に置き換えることができるものの、コスト面での差が出てきます。

体への悪影響が示唆されている人工添加物を選ぶよりも、天然添加物の使われているキャットフードを選ぶ方が安心だと言えます。チェックすべきポイントは以下のとおりです。

- 着色料

- 酸化防止剤

- 保存料

- 発色剤

- 香料、調味料(表記があいまいなもの)

添加物=全て悪というわけではない

「添加物が全て悪」ということではありません。添加物はフードの保存性を高めたり食感をよくしたりするためのものであり、完全に取り除くのは難しいでしょう。

意識すべきことは、猫の体に悪影響を及ぼす可能性のある添加物を極力避けることです。長期的に接種すると猫の体に負担がかかるといわれている添加物は以下のとおりです。

これらは、一昔前まで人間の食品にも添加されていましたが、毒性の強い添加物でもあることから現在ではほとんど使用されなくなりました。

人間も多くの添加物を摂取していますが、そんな人間でも摂取しないような添加物は避けるべきと言えるでしょう。

1kgあたりの値段

高級なフードは高品質な原材料を使っていることが多いですが、あまりにも高価なフードを与え続けるのは飼い主さんに負担がかかります。

また、極端に価格の安いものは原材料の品質が劣悪である可能性があります。平均とかけ離れて安いフードの場合は、原材料をよく確認してみましょう。

なんの肉のどのような部位を使っているか分からなかったり、不要な添加物がたくさん含まれているフードは、低価格で手に取りやすかったとしても避けるのが安全です。

1袋あたりの内容量

キャットフードは封を開けてしまうと少しずつ劣化が進み、香りも弱くなるので食いつきが悪くなる可能性があります。

賞味期限を過ぎたり、美味しさが損なわれる前に食べ切れる容量のフードを選ぶとよいでしょう。

数百グラムの小容量タイプ、数キロ単位の大容量タイプ、1食分ごとに個包装されたタイプなどさまざまな種類があります。

多頭飼いをしているのであれば大容量タイプ、食が細い子であれば小分けタイプなど、状況に合った容量のフードを選びましょう。

100gあたりのカロリーもチェック

猫はライフステージや運動量、小食か食欲旺盛かなどによって必要とするカロリーが変わります。

しっかりカロリーが摂取できているか、逆に多すぎないかということは健康維持に繋がるので非常に大切です。

多くのキャットフードではパッケージに100gあたりのカロリーが表示されているので、愛猫に合ったカロリーかもチェックしましょう。

使われている原材料によってカロリーの方向性も大きく変わってくるため、どんな原材料が使われているのか確認しておくと安心です。

続けやすい値段のもの

極端に安いフードは品質がよくない可能性がありますが、必ずしも高級なフードを与えなければいけないわけではありません。

どんなに高品質なフードであっても、予算をオーバーしてしまうと日常的に食べさせてあげることはできません。

続けやすい価格のものの中から、飼い主さんが納得のいくフードを選ぶことが重要です。信頼できるメーカー・商品を見つけるため、原材料などをよく確認しましょう。

賞味期限内に食べきれるもの

キャットフードは賞味期限内に食べきりましょう。未開封のフードであったとしても、賞味期限は決まっています。

賞味期限が切れたキャットフードは風味が落ちるのはもちろん、カビや雑菌が繁殖したり成分が変質したりと愛猫の健康に影響を及ぼす可能性も。

大容量のフードを飼う際やまとめ買いをするときには、賞味期限をよく確認しましょう。

とはいえ少量だけを毎回購入していると経済的負担も大きくなるので、長期保存に適した保存方法なども合わせて確認しておくと良いですよ。

アレルギーを持つ猫のフード選び:具体的な対策と選び方

猫のアレルギーは、特定の食べ物に含まれるタンパク質に免疫システムが過剰に反応することで起こります。症状は皮膚のかゆみ、脱毛、嘔吐、下痢などさまざまです。

アレルギーの原因となる原材料を特定する

まずは、何がアレルギーの原因となっているのかを特定することが重要です。

除去食試験(エリミネーションダイエット)

- これは最も確実な方法とされています。今まで与えたことのない単一の新しいタンパク質源(例:鹿肉、七面鳥肉など)と炭水化物源(例:ジャガイモなど)のみで作られたフードを、最低8週間(アレルギー症状が完全に消えるまで)与え続けます。

- この間、おやつや人間の食べ物など、フード以外のものは一切与えません。

- 症状が改善したら、疑わしい原材料(例:鶏肉、牛肉、穀物など)を一つずつ少量ずつ与えてみて、症状が再発するかを確認します。症状が出たら、その原材料が原因である可能性が高いと判断できます。

- 必ず獣医師の指導のもとで行ってください。 自己判断で行うと、栄養バランスが偏ったり、症状が悪化したりするリスクがあります。

アレルギー検査

血液検査でアレルゲンを特定する検査もあります。しかし、検査結果と実際の症状が一致しないケースもあるため、除去食試験と合わせて総合的に判断することが推奨されます。

アレルギーの原因となる原材料の避け方

原因となる原材料が特定できたら、その成分を含まないフードを選びます。

原材料表示の徹底確認

キャットフードのパッケージに記載されている「原材料名」を必ず隅々まで確認しましょう。

アレルゲンとなる特定の肉(例:チキン、ビーフなど)や魚、穀物(例:小麦、トウモロコシ、大豆など)、乳製品、卵などが含まれていないかをチェックします。

また、「〇〇ミール」や「動物性脂肪」といった漠然とした表記にも注意が必要です。これらには複数の動物の成分が含まれている可能性があるため、避けるのが無難です。

「グレインフリー」だけでは不十分

「グレインフリー(穀物不使用)」のフードは、穀物アレルギーの猫には有効ですが、アレルギーの原因は穀物だけではありません。

肉や魚のタンパク質が原因であることも多いため、「グレインフリーだから安心」と決めつけず、全ての原材料を確認することが重要です。

ローテーション給与の検討(獣医師と相談の上)

まだアレルゲンが特定できていない段階や、複数のアレルギーがある場合、あるいはアレルギー発症予防のために、特定の原材料に偏らず、異なる種類のタンパク質源を含むフードを定期的に切り替えて与える方法もあります。

ただし、症状が出ている場合は避け、獣医師と相談しながら慎重に行ってください。

アレルギー対応フードの種類と選び方

アレルギーを持つ猫のために開発されたフードには、主に以下の種類があります。

加水分解食(ハイドロライズドフード)

- 特徴: アレルギーの原因となるタンパク質を、特殊な技術で非常に小さな分子(ペプチドやアミノ酸)まで分解したフードです。体がそのタンパク質を「異物」として認識しにくくなるため、アレルギー反応が起こりにくくなります。

- 選び方:

- 獣医師の処方食: ほとんどが動物病院で処方される療法食です。必ず獣医師の診断と指示に基づいて選び、与えましょう。

- 厳格な管理: 製造過程で他のアレルゲンが混入しないよう、非常に厳格な管理体制で製造されています。

- 用途: アレルゲンが特定できない場合や、複数のアレルギーを持つ猫の除去食試験、または長期的な管理食として用いられます。

- 注意点: 風味が通常のフードとは異なる場合があり、猫が食べ慣れるまでに時間がかかることがあります。

新奇タンパク質食(ノベルプロテインフード)

- 特徴: これまで猫が摂取したことのない、珍しい種類のタンパク質源(例:鹿肉、カンガルー肉、七面鳥肉、ダック肉など)を主原料としたフードです。これにより、体がアレルギー反応を起こす可能性を低減させます。

- 選び方:

- 単一タンパク源: 理想的には、単一の新しいタンパク質源のみを使用しているフードを選びましょう。

- 原材料表示の確認: 新奇タンパク質食であっても、他のアレルゲンとなる成分(穀物、一般的な肉など)が含まれていないか、念入りに確認が必要です。

- 用途: アレルゲンが特定できた場合、そのアレルゲンを含まない代替食として用いられます。

- 注意点: 「新奇タンパク質」とされる種類も、猫が過去に食べている可能性はゼロではありません。

グレインフリー(穀物不使用)フード

- 特徴: 小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物を使用していないフードです。猫は肉食動物であるため、消化しにくい穀物を排除することで、穀物アレルギーや消化器系のトラブルを軽減する目的があります。

- 選び方:

- 主原料を確認: グレインフリーであっても、肉や魚といった動物性タンパク質がきちんと主原料(原材料リストの最初に記載)になっているかを確認しましょう。穀物の代わりにジャガイモやタピオカなどが多量に使われている場合もあります。

- 他のアレルゲンをチェック: 穀物アレルギーでない場合は、グレインフリーであることだけでは不十分です。他の肉や魚のタンパク質がアレルゲンになっていないか、原材料表示で確認しましょう。

- 用途: 穀物アレルギーが特定された猫や、消化器に優しいフードを与えたい場合に検討します。

- 注意点: グレインフリーであること自体が必ずしも高品質を意味するわけではありません。あくまで「穀物を使用していない」というだけであり、猫にとって必要な栄養素が適切に含まれているか、他の原材料は安全か、総合的に判断することが重要です。

その他

高消化性フードは、消化しやすいように加工されたフードで、消化器症状が主なアレルギー症状の場合に検討されることがあります。

限定原材料食(リミテッド・イングリディエント・ダイエット)は、使用する原材料の種類を限定したフードで、アレルゲンを特定しやすいように作られています。

アレルギー対応フード選びの最も重要なポイントは、必ず獣医師と相談しながら進めることです。自己判断でフードを変更すると、症状の悪化や必要な栄養素の不足を招く可能性があります。

愛猫の症状や体質に合わせた最適なフードを選び、健やかな生活をサポートしましょう。

キャットフード選びの注意点

毎日、愛猫が口にするキャットフードは、体の基礎を作る食事なので、愛猫の健康に大きく関わります。

なるべく安心で安全なものを食べさせてあげたいと思うのは、飼い主さんとしては当然のことでしょう。

ここでは、キャットフードを選ぶ際の注意点を解説します。

療法食は自己判断で与えない

食事療法食は、特定の疾患の改善や治療のサポートを目的としたフードです。

緻密な栄養バランスで造られており、正しく摂取しないと十分な効果を得られなかったり、かえって健康に悪影響が出る可能性も。

必ず獣医師の指示の下で与え、飼い主さんの自己判断で与えることは避けましょう。

Amazonや楽天といったネットショップでも購入できるようになっていますので、間違って買うことのないように注意してください。

国産・外国産のどちらかが良いというわけではない

「国産の方が安全そう」「外国産って大丈夫なのかな?」と感じる人も多いかと思いますが、国産・外国産のどちらがよいということではありません。

国産のフードは安心なイメージがありますが、日本のペットフードの基準は世界的に見ると高い部類ではなく、低品質のフードも存在します。

一方、海外産は日本に比べて基準が高い傾向がありますが、国によっては添加物の使用が禁止されているわけではない場合も。

産地のみで判断するのではなく、使われている原材料を見て総合的に判断する必要があります。

高級だから必ず愛猫が食べてくれるわけではない

高級キャットフードは成分や原材料にこだわっているので、値段の安いフードよりも品質の高いフードです。

ただ、高級だからといって愛猫が必ず食べてくれるわけではありません。香りや食感などが気に入らずに食べてくれない、ということも多々あります。

そのため、最初は小さめの容量のものを購入し、愛猫がちゃんと食べてくれるか確認してから継続するようにしましょう。

セール品のキャットフードは注意が必要

通販やペットショップでフードを購入するとき、定価より安く販売されているセール品を見かけることもあるかと思います。

ただセール品のキャットフードの中には、賞味期限が近いものがあります。

ペットショップに買いに行って賞味期限を確認できれば良いですが、通販でこうしたセール品を購入する際には特に注意が必要。

お得に買えるセール品ですが、愛猫の健康を考えてできるだけ新鮮なキャットフードを選ぶ方がよいでしょう。

キャットフードの購入方法

キャットフードを購入する方法は、市販店・ペットショップ・通販サイトの3つに大きく分かれます。

飼い主さんのライフスタイルや欲しいキャットフードに合わせて購入先を選びましょう。それぞれの購入先のメリット・注意点などを解説します。

市販店で購入する

スーパーやホームセンターでも、キャットフードが販売されています。普段から通っているスーパーでキャットフードを購入できるのは、非常に便利ですよ。

お店の規模にもよりますが、スーパー・ホームセンターで取り扱っているキャットフードはペットショップなどの専門店に比べると種類が少ない傾向があります。

体質別・猫種別などのこだわりのあるフードは、市販店では手に入らない可能性も。よく通うスーパーなどが、購入したいキャットフードを取り扱っているか事前に確認しておきましょう。

ペットショップで購入する

ペットショップでは、多種多様なキャットフードを取り扱っています。総合栄養食・おやつ・療法食など、幅広いキャットフードを購入可能です。

また、なにかフードについての悩みがあれば店員さんに相談できるのも大きなメリットであるといえます。

ただし、ペットショップも規模によっては取り扱いの種類が少ない場合もあるので、欲しいフードが売っているか事前に電話などで確認しておくと安心です。

通販(オンライン)で購入する

通販でも、キャットフードを購入できます。買いに行く手間もかからず、「買いに行ったけど売っていなかった」というトラブルも防げて一石二鳥です。

しかし、中には有名ブランドを謳って偽物のフードを販売したり、セール品と称して賞味期限が切れているフードを販売する悪質な通販サイトもあります。

必ず公式の通販サイトや信用できるサイトから購入するように気をつけましょう。

キャットフードの保存方法

キャットフードは、タイプによって保存方法がそれぞれ異なります。

適切な方法で保存していないと、食べられる期間が短くなってしまうだけでなく、腐敗が進んで愛猫が体調を崩してしまう原因にも繋がります。

愛猫に食事を楽しんでもらうためにも、適切な方法でフードを保存しましょう。ここでは、正しいフードの保存方法について解説します。

ドライフードは高温多湿を避けて冷暗所で保存

ドライフードは開封前・開封後ともに高温多湿を避け、直射日光の当たらない冷暗所で保管しましょう。未開封であれば1年ほどは保存可能です。

また、開封後であってもしっかりと密閉して保存すれば、1か月程度は保存できます。

空気に触れると腐敗が進んでしまうため、袋のままではなく密閉容器などに移し替えるのがおすすめです。しっかり密閉保存をしていたとしても、1か月以内を目安に食べきるようにしましょう。

ウェットフードは開封状況により異なる

ウェットフードは開封前と開封後で保存方法も保存期間も異なり、特に開封後の保存方法は非常に重要です。

開封前ならまだしも、開封後のウェットフードを間違った保存方法で保存して与えるということは、劣化したフードを与えてしまうリスクが高まるということです。

もし仮に劣化したウェットフードを口にしてしまうと、体調不良に陥ることは当然のこと、非常に危険です。正しい保存方法をしっかりと確認しておきましょう。

未開封は直射日光や高温多湿を避けて冷暗所で保存

未開封のウェットフードは直射日光・高温多湿を避けて冷暗所で保存します。

腐敗しやすいイメージの強いウェットフードですが、未開封の場合は正しく保管すれば約2〜3年とドライフードよりも長く保管できるのがメリットです。

万が一の災害時などに備えて、いくつか常備しておくのにも適しています。

開封後は冷蔵保存で1日以内に食べ切る

水分量の多いウェットフードは、開封後は急速に腐敗が進みます。

環境省の「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」によると、開封後のウェットフードはその日の内に使い切ることが推奨されています。

そのため、1回で食べきれない場合は必ず冷蔵庫で保存し、開封から1日以内で食べ切るようにしましょう。

またどうしても食べきれない場合は開封後すぐに小分けにして、ラップなどで包んで冷凍保存をするのもおすすめです。冷凍したフードは自然解凍して、また与えることができますよ。

食べ残したフードは保存せずに処分する

1回の食事で食べきれず食器にフードが残ってしまったときは、保存せずに処分しましょう。

猫の唾液が付着したウェットフードは細菌が湧きやすく、放置するとどんどん菌が繁殖してしまいます。

腐敗したフードを愛猫が口にすると体調不良の原因に繋がります。食器に残ったフードは、愛猫が口をつけてから20分程度を目安に処分しましょう。

賞味期限切れのフードは与えない

キャットフードの賞味期限は、必ず守りましょう。賞味期限の切れたフードは風味が劣化するだけでなく、腐敗していたり成分が変質している可能性があります。

見た目には変化を感じなかったとしても、愛猫の体調に悪影響を及ぼし嘔吐・下痢などの症状が出ることも。

フードが残ってしまうともったいないと感じてしまいますが、賞味期限の切れたフードは処分しましょう。

キャットフードを与えるときの注意点

キャットフードは、「愛猫のお腹がいっぱいになればOK」ということではなく正しい方法で与えることが大切です。

正しい知識がないと、愛猫の体調に影響を及ぼす可能性があります。ここでは、キャットフードを与える際に気をつけたいポイントをご紹介します。

犬用のフードは与えない

犬用のフードと猫用のフードでは含まれている栄養素や成分が異なります。猫に犬用のフードを与えることは避けましょう。

犬は雑食動物のため野菜などの食物繊維がフードに含まれますが、完全肉食動物である猫は犬より多くのタンパク質を摂取しなければいけません。

また、ドッグフードに含まれることが多いプロピレングリコールという成分は、猫が摂取すると中毒症状を引き起こす恐れも。

猫・犬の両方と暮らしている飼い主さんは、愛猫が誤ってドッグフードを食べてしまわないよう気をつけましょう。

フードは適切な量、回数を計算して与える

1日に与えてよい給与量・給与回数は決まっています。パッケージに目安の量や回数が記載されているので、必ず確認しましょう。

適正量より多くの量を与えすぎてしまうと肥満の原因となったり、フードの量が少なすぎると栄養が足りなくなってしまいます。

健康的な体をキープするためには、決まった給与量を守ることが非常に重要です。より的確な給与量・回数を計算したい場合は、下記の給与量計算機を活用してみてくださいね。

活動係数

愛犬の1日あたりのフードの量

g

2回に分けて与える場合 g/1回

3回に分けて与える場合 g/1回

4回に分けて与える場合 g/1回

愛犬の1日あたりに必要なカロリー

kcal

置き餌は風味だけでなく栄養も劣化するので避ける

置き餌は風味が劣化するのはもちろん、栄養も衰えてしまうためおすすめできません。

長時間フードを置いたままにすると、猫の唾液から付着した雑菌が繁殖したり、汚れやホコリが着いてしまうなど衛生面的にも問題があります。

飼い主さんの留守が長い日など、どうしても置き餌をしなければならない場合はウェットフードではなくドライフードを選び、1回の分量を決めて食器に出しましょう。

食べ残しがあったとしてもその日のうちに処分し、食べ残しの上からさらにフードを入れることがないようにしてください。

家をあけることがある日に備えて、ドライフードにも慣れてもらう

基本的には家に居ることが多かったとしても、なんらかの理由で家をあけることがある日もあるでしょう。

普段から食いつきがよく水分も摂取しやすいウェットフードを選びがちかもしれませんが、直接与えられるときのみでなければいけません。

だからこそ普段からドライフードにも慣れておいてもらい、家をあけるときには劣化しづらいドライフードを選ぶ方が安心です。

ドライフードを与える際は水分補給にも気を配る

総合栄養食はドライフードであることが多いため、水分不足にならないよう、水分補給にも気を配りましょう。

ウェットフードの場合はフードから多少の水分補給ができますが、ドライフードの場合は特に注意が必要です。

猫はもともと砂漠で生きていた動物のため、ほかの動物に比べて水を飲む習慣がありません。

しかし、水分が不足すると腎臓病や尿路結石症などの泌尿器系の病気のリスクが高くなってしまいます。いつでも新鮮な水が飲めるように、室内の複数の場所に水を用意してあげてくださいね。

ミネラルを含む硬水を与えるのはNG

水には、硬水・軟水の2種類があります。この際、原則として軟水を飲水として与えるようにしましょう。

カルシウムやマグネシウムなどのミネラルを多く含む硬水は尿路結石症のリスクを高めるため、猫に与えるのは避けましょう。飲水として与えるだけでなく、フードをふやかす際にも硬水はNGです。

日本の水道水は一般的な地域において軟水であり、市販されているミネラルウォーターもほとんどが軟水なので過度に心配する必要はありません。

しかし、海外メーカーのミネラルウォーターは硬水が多いため、猫に与えるときは注意してください。

副食や一般食は総合栄養食と併用する

副食や一般食はあくまで総合栄養食の補助的な役割となっているため、総合栄養食と併用して与えましょう。

副食・一般食は「おかず」のようなものであり、それ単体では最適な栄養素を摂取することはできません。フードを購入する際は、それが副食や一般食なのか総合栄養食なのか、よく確認しましょう。

総合栄養食のトッピングとして添えたり、たまにご褒美として与えるのがおすすめです。トッピングやおやつとして与える場合は、1日の給与量・カロリー数を超えないようにしっかり計算してくださいね。

一般食の中には総合栄養食と同じ基準バランスで作られているものも増えてきていますので、何をどれだけ含んでいるか確認してから購入するのが良いでしょう。

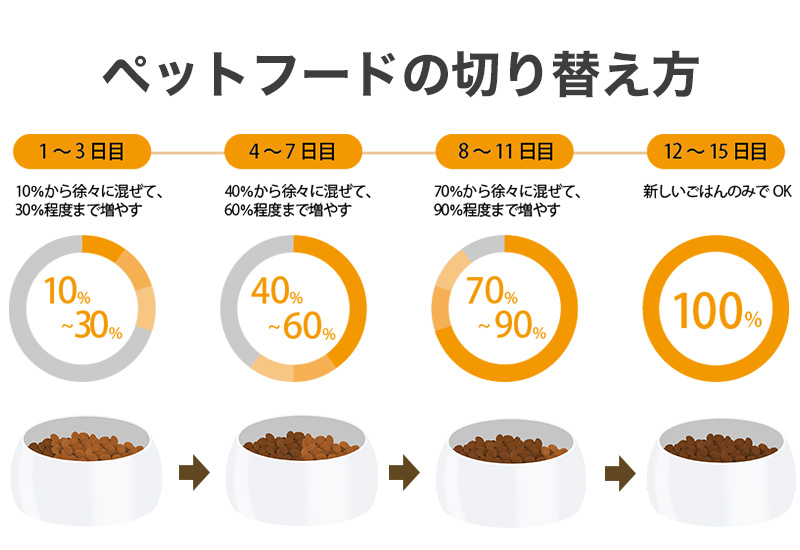

新しいフードには段階的に切り替えていく

フードの切り替えは、7〜10日間かけて徐々に新しいフードの割合を増やしていくのが理想的です。この期間はあくまで目安であり、猫の様子を見ながら調整してください。

消化器が敏感な猫や、高齢猫、子猫の場合は、さらに時間をかけて2週間ほどかけて切り替えることも検討しましょう。

少量からスタート

最初の数日は、ごく少量(ティースプーン1杯程度)から新しいフードを混ぜてみても良いでしょう。

猫の様子をよく観察

便の状態、食欲、元気、嘔吐の有無など、毎日猫の体調をチェックしましょう。

ペースの調整

もし体調に異変が見られたら、新しいフードの割合を増やすのを一旦中止し、前の割合に戻して様子を見てください。体調が落ち着いてから、改めてゆっくりと切り替えを進めましょう。

同じ容器で与える

嗅覚が鋭い猫は、フードを混ぜた後も敏感に変化を察知することがあります。可能であれば、いつもと同じ食器で、いつもと同じ場所に置いて与えることで、安心して食べやすくなります。

切り替え時に起こりうる猫の体調変化と対処法を知る

フードの切り替え時には、猫の体にさまざまな変化が現れることがあります。主な体調変化と、その際の対処法を事前に知っておくことで、慌てずに対応できます。

下痢

新しいフードの成分に慣れていない消化器が反応し、一時的に便が緩くなることがあります。

- 原因:

- フードの急な変更による消化不良。

- 新しいフードの成分が合わない。

- ストレス。

- 対処法:

- 切り替えのペースを遅らせる: 下痢の症状が出たら、すぐに新しいフードの割合を減らし、体調が落ち着くまで前の割合に戻しましょう。症状が改善したら、さらにゆっくりとしたペースで切り替えを再開します。

- 消化器サポートフードの検討: 獣医師と相談し、一時的に消化器に優しい療法食を与えることも有効です。

- 整腸剤の活用: 獣医師の指示のもと、猫用の整腸剤を試すのも良いでしょう。

- 水分補給: 下痢は脱水に繋がりやすいため、新鮮な水をいつでも飲めるようにしてください。ウェットフードを混ぜて水分摂取を促すのも有効です。

- 注意点: 数日経っても下痢が改善しない、血便が見られる、元気がない、食欲不振などの症状が伴う場合は、すぐに動物病院を受診してください。

嘔吐

新しいフードを消化しきれなかったり、受け付けなかったりすることで嘔吐することがあります。

- 原因:

- フードの急な変更による消化不良。

- 新しいフードの匂いや味、食感を受け付けない。

- ストレス。

- 対処法:

- 与え方を工夫する:

- フードをふやかして与える(特にドライフードの場合)。

- 少量ずつ頻繁に与える。

- ウェットフードと混ぜてみる。

- 切り替えのペースを見直す: 下痢と同様に、嘔吐が見られたら新しいフードの割合を減らし、猫の様子をよく観察しましょう。

- フードの選択の見直し: 同じフードで何度も嘔吐を繰り返す場合は、そのフードが猫に合っていない可能性が高いです。他のフードを検討するか、獣医師に相談してください。

- 与え方を工夫する:

- 注意点: 嘔吐が頻繁に続く、ぐったりしている、発熱があるなど、他の症状を伴う場合は、病気の可能性もあるため速やかに動物病院を受診してください。

食欲不振・食べムラ

新しいフードの匂いや味が好みでなかったり、切り替えによるストレスで食欲が落ちたりすることがあります。

- 原因:

- 新しいフードへの抵抗感。

- 環境変化やフード切り替えによるストレス。

- 対処法:

- 焦らない: 無理に食べさせようとせず、猫が食べるまで根気強く待ちましょう。

- 香り付け: 少しだけ温めて香りを立たせる(ウェットフードの場合)、猫が好きなトッピングを少量加える(猫用のおやつ、カツオ節など)などの工夫も有効です。

- フードの種類を見直す: 好みがはっきりしている猫の場合、新しいフードの味や形状が単純に合わないこともあります。その場合は、別の種類のフードを検討することも必要です。

- ストレス軽減: 静かで落ち着ける場所で食事させる、食器を清潔に保つなど、食事環境を見直すことも大切です。

- 注意点: 24時間以上全く食欲がない場合は、猫の体調に深刻な影響が出る可能性があります。すぐに動物病院に相談してください。

猫に手作りフードを与えるのはおすすめしない

可愛い愛猫のために、「キャットフードを手作りしてあげたい」と考えたことがある飼い主さんも多いことでしょう。しかし、手作りフードは栄養学の観点からあまりおすすめできません。

手作りフードでなくても、飼い主さんの愛情はきちんと愛猫に伝わります。愛猫の健康を第一に考えて、しっかり栄養の摂れるキャットフードを食べさせてあげましょう。

猫の必須栄養素を満たすのが難しい

キャットフードをはじめとするペットフードを作るには、専門的な栄養学の知識が必要です。市販されているフードも緻密な栄養バランスを満たし、製造されています。

一般的に手に入る食材から、愛猫にとって十分な栄養・カロリーを満たすフードを作るには相当高度な知識が必要となり、手作りは難しいといえるでしょう。

おやつのような感覚でたまに与える程度であれば問題ありませんが、毎日の食事として手作りフードを与えることは、おすすめできません。

愛猫を危険に晒す危険性がある

人間にとっては当たり前でも、猫には与えてはいけない食材が存在します。特に以下の食材は、猫に与えると体調に悪影響を及ぼす可能性も。

- ネギ類(ねぎ、玉ねぎ、にんにく、ニラなど)

- 生のイカ、タコ、エビ、カニ

- チョコレート

- 生卵

- 生肉

- スパイス類

- アワビやサザエの肝 など

十分な知識がない状態でフードを手作りしてしまうと、猫の体によくない食材を使ってしまう可能性もあり非常に危険です。

一時的に具合が悪くなるだけでなく、命の危険に関わることもあります。手作りフードに入れるのを避けるのはもちろん、愛猫が誤って口にすることがないよう十分に気をつけましょう。

愛猫がキャットフードを食べないときの対処法

愛猫がいつものキャットフードを食べてくれないと、心配になってしまいますよね。

猫はフードに飽きてしまったり、食事の環境が好みでなかったりするとフードを食べなくなってしまう場合があります。

愛猫がキャットフードを食べてくれないときの対処法をご紹介しているので、「最近愛猫の食欲がない……」と困っている飼い主さんは、参考にしてみてください。

フードを変える

猫はもともと偏食の傾向が強い動物であり、フードの好き嫌いも激しい子が多いです。

今まで食べていたフードを食べてくれなくなった場合は、フードの味に飽きてしまった可能性があります。

初めて与えるフードを食べないのであれば、そのフードの香りや形状が好みではないのかもしれません。そんなときは、思い切ってフードを変えてみると食べてくれる場合があります。

飽きやすい猫の場合は数種類のフードを常備してローテーションしたり、ふりかけやスープなどをトッピングしてあげるのもおすすめです。

ぬるま湯でふやかす

ぬるま湯でフードを少しふやかすと、香りが強くなります。

香りにより食欲が刺激され、フードを食べてくれる場合も。ウェットフードの場合は、湯煎して少し温めてみるのもよいでしょう。

お湯の温度が熱すぎると火傷をしてしまったり、フードの本来の風味や栄養が損なわれてしまうこともあります。

飼い主さんの手で触ってみて、少しぬるいと感じるくらいの温度に調整しましょう。

粒を砕いて形状や食感を変える

食感が好きではない・飽きてしまっている可能性もあるので、フードの粒を砕いてみるのもおすすめです。

形状が変わることで食感も変わり、食欲を取り戻してくれるかもしれません。

粒が大きすぎる場合も、細かく砕くことで食べやすくなるのでおすすめの方法です。

飽き性の猫だからこそ、見た目から変えてみるというのは手軽ですよね。

おやつの量を減らす

おやつに味に慣れてしまい、キャットフードを食べてくれない可能性もあります。

おやつとして販売されている商品は香りが強く嗜好性が高いため、好んで食べる猫は多いです。

食いつきはよいですが、おやつだけでは十分な栄養を摂取できません。

おやつの量を減らしたり与える回数を少なくしながら、きちんとフードを食べさせるようにしましょう。

どうしてもフードを食べてくれないときはおやつとフードを混ぜて与え、少しずつおやつの割合を減らしていくのがおすすめです。

食器を変える

食器の位置が高すぎる・低すぎるなど無理な体勢になる場合には、食器を変えたりスタンドを使用して食べやすい高さに調整してあげましょう。

猫の体は口から胃までが真っ直ぐに繋がった構造になっています。

低い位置まで頭を下げると食堂が折れ曲がってしまい、吐き戻しの原因になることも。首を曲げなくても食べられる、ある程度の高さがあるものがおすすめです。

高さだけでなく、器の深さなども猫によって好みがあるので、愛猫にとって食べやすい食器を探してあげてくださいね。

食べない状況が続くなら動物病院へ

どのような手を尽くしてもキャットフードを食べてくれない場合は、病気により食欲が減退している可能性も考えられます。

様子を見ながら色々な方法を試してもフードを食べないときは、動物病院に相談してみましょう。

どのような病気であっても、早期発見・早期治療は症状の改善や悪化防止において非常に大切です。

フードを何日も食べない・元気がないなど、変わった様子があれば、すぐに受診してくださいね。

愛猫の健康を第一に考えてキャットフードを選ぼう

さまざまなキャットフードが販売されていて迷ってしまいますが、一番意識すべき点は愛猫の健康です。

総合栄養食をベースに、たまにおやつを与えたりトッピングを添えたりして、食べる楽しみを与えてあげましょう。

おやつが日常的な食事に組み込まれてしまうと、嗜好性の高いおやつばかりを欲してしまう可能性もあります。

あくまで栄養バランスの整った食事を基本としつつ、おやつなどは一時的にご褒美などとしてあげるのがベスト。

色々なタイプのキャットフードが販売されているため迷ってしまいますが、本記事を参考に、愛猫が喜んで食べてくれて体にもよいキャットフードを選んであげてくださいね。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)