子猫にあげていた離乳食も、成長するにつれて少しずつドライフードに切り替えるときがくるもの。

噛む力が弱く、まだ消化器官も成猫のようにはしっかりしていない子猫。いきなりの固形物は危険です。

そのため最初の数か月は、ドライフードをふやかして、柔らかくしてあげる必要があります。

いつまでふやかす必要があるのか、ふやかし方のポイントや、通常のドライフードに切り替えるタイミングなどをご紹介します。

この記事の結論

- 子猫のドライフードをふやかす時期は、生後3か月~4か月頃までが目安になる

- 生後3か月~4か月を過ぎたら徐々にカリカリ部分を増やし、噛む力を鍛えていく

- 離乳期の子猫に対しては、固形フードをそのまま与えてはいけない

- ドライフードのふやかし方は、ぬるま湯を注いでおかゆ状になるよう調整する

一般社団法人愛玩動物健康管理協会 理事/猫健康管理士

現在は、猫健康管理士資格を取得して一般社団法人愛玩動物健康管理協会の理事として猫に関連する幅広い仕事で活躍している猫のプロフェッショナルです。

一般社団法人愛玩動健康管理協会 代表理事

目次

子猫のドライフードをふやかすのはいつまで?

子猫にドライフードをふやかして与える期間は、生後3か月~4か月頃までにしましょう。

3か月以内にカリカリの状態であげると、まだ咀嚼力が弱い子猫にとっては食べづらく、キャットフードを上手く消化吸収できずに下痢や軟便の原因になります。

しっかりと消化吸収できないと栄養が上手く猫の体に取り込まれず、栄養不足を招きやすいので注意しましょう。

また、ふやかさないと猫が食べてくれないことがあり、逆にこの時期を過ぎてもずっとふやかしてあげ続けていると、カリカリを食べてくれなくなる可能性もあります。

適度なタイミングでの切り替えが必要になる、ということも同時に覚えておきましょう。

生後3か月~4か月を過ぎたら固形フードに切り替えていく

「生後3か月~4か月頃には、ふやかしたドライフードにしておく」というのは前述の通りですが、反対にこの時期を過ぎたら固形にしていく必要があります。

生後5か月頃になってくると歯が永久歯に生え変わっていき、歯や顎が強くなっていきます。

いつまでもふやかしたフードにしていると歯や顎を鍛えることができず、噛む力が育まれません。

また、ふやかしたフードは歯に歯垢がつきやすくなるため、歯磨きをより丁寧に行う必要もあります。

愛猫の状態によっても異なりますが、成猫に近づくにつれて、基本的には少しずつ固形フードへと切り替えていきましょう。

離乳期の猫に固形フードを与えてはいけない

子猫は消化能力が未発達なので、いきなり硬いフードを与えると、消化しきれずにお腹を壊してしまうことがあります。

まずは離乳食から始めて、その後はウェットフードや、ドライフードをふやかして柔らかくしたものをあげることにしましょう。

柔らかいものだと消化も良く、まだ歯が生え揃っていない子猫でも噛むことができます。

硬いフードのままだと、場合によっては喉に詰まらせてしまう可能性もあるため、必ずふやかして与えるようにします。

子猫にふやかしたドライフードを与えるメリット

ふやかしたドライフードを与えることで得られるメリットはとても多く、多少手間であってもそのひと手間が大事です。

美味しく食べられば、成長期にしっかりと食べて体を作ってくれるので、ぜひこのひと手間をかけてあげましょう!

胃腸に優しく消化吸収がしやすくなる

子猫の消化器官は成猫ほど発達していないため、硬い食べ物だと胃腸に負担をかけてしまいます。

そのため、ドライフードをあげる場合はふやかして柔らかくしてあげると胃腸に優しく消化吸収しやすくなります。

体が完全に発達して成猫になるのは生後1年~1年半と言われていますが、生後3か月~4か月頃には徐々に消化機能も発達してくる頃なので、その時期までは柔らかいものをあげるようにしましょう。

猫の体は、成長途中でキャットフードに含まれているデンプンの消化能力が発達していくのに反比例して、母乳に含まれる成分の一種である乳糖を消化する酵素が分泌しにくくなっていきます。

そのため、猫の消化能力や体の発達状態に合わせて、上手くカリカリキャットフードに慣らしていく必要があります。

香りが強くなることで食欲が刺激される

ドライフードの状態でも香りはありますが、お湯でふやかすと温まることで、より香りが豊かになります。

美味しそうな香りがすることで、食欲が刺激されて食いつきが良くなります。

ふやかして時間が経つと香りが弱くなるため、その場合はレンジで10秒ほど軽く温め直すこともおすすめです。

温めるときには火傷しないよう、人肌程度にぬるくなっていることも確認しなければいけません。

フードと一緒に水分も補給できる

キャットフードをふやかしても新鮮な水を常に飲める状態にしておくことは必須です。

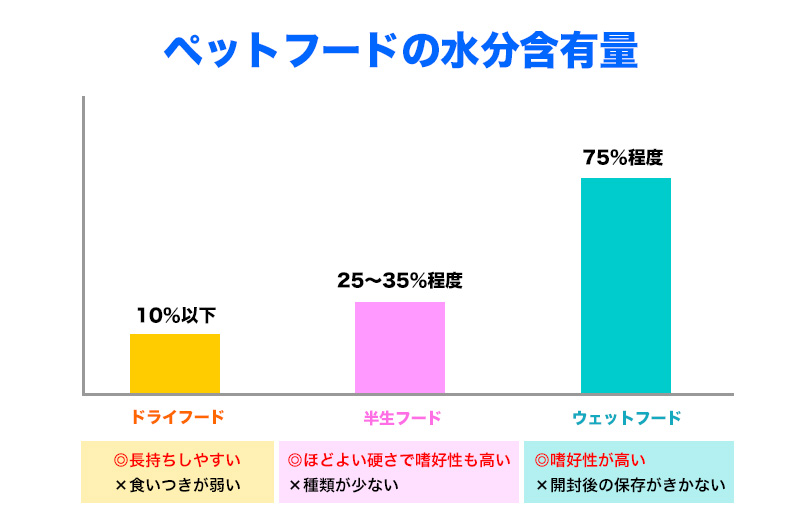

しかし、ドライフードに含まれている水分量は10%程度とごくわずかなので、ふやかすことで食事からも水分補給を効率よく行うことができます。

水分不足は、脱水症状リスクを高めて猫の命にも関わり兼ねないため、特に体が未発達の子猫の場合は脱水に注意しましょう。

キャットフードをお湯でふやかすのはひと手間ですが、その分、食事からも水分を補えるメリットがあるのです。

一気に食べても喉につまらない

一気食いする猫の場合、硬いドライフードを咀嚼しきれずに喉に詰まらせてしまうこともあります。

フードによっては香りの強いものもあり、ついつい頬張って食べてしまうこともあるのです。お湯でふやかした場合、柔らかくなっているので噛みやすく、その心配が少なくなります。

咀嚼力の弱い子猫の時期なら、なおさら柔らかくしないと詰まってしまう恐れがあるので、ぜひふやかしたものをあげるようにしましょう。

歯が生え揃っていなくても食べやすくなる

子猫の時期はまだ歯が生え揃っていないため、硬いものを噛み砕くことができず、食べづらい頃です。

硬いドライフードも、お湯でふやかして柔らかくした状態であれば柔らかいという観点から、離乳食に近い状態になるため食べやすくなります。

歯が少しずつ生え揃っていくことで噛む力がついてくる生後3か月~4か月頃までは、柔らかい状態のものをあげた方が良いでしょう。

なお、子猫の歯は生後2週間程度で生えてきて、およそ3~6週間程度で全て生え揃うケースが多いので、3か月~4か月頃までは必ずふやかしてあげましょう。

子猫に与えるドライフードの正しいふやかし方

ふやかし方はとても簡単で、ドライフードにぬるま湯を入れてあげればOKです。

常温にしない理由は香りを強く出すためで、熱湯ではなくぬるま湯にする理由は熱すぎると火傷をしてしまうからです。詳しい手順は下記の通りとなっています。

- 深めの器に1食分のドライフードを入れる

- 30℃~40℃のぬるま湯や猫用ミルクをフード全体がかぶるように注ぐ

- ラップをして5分〜10分ほど浸しておく

- 硬さを確認する

- ふやかし終わったら食べやすいように少し潰して与える

カリカリのキャットフードを最初はイメージすると思いますが、子猫の頃はおかゆのようなものをイメージしましょう。

人間の赤ちゃんでも同様ですが、しっかりとふやかしてあげることで、より食べやすくなりますよ。

5分~10分ほど浸しておけば冷めているとは思いますが、与える前には人肌以下の温度になっていることも確認しておいてください。

子猫にふやかしたドライフードを与える際の注意点

「ドライフードをふやかせばいい」といっても、相手は子猫です。注意点も多くなってきます。

毎日の楽しみでもある食事の時間を幸せなものにしてあげるためにも、いくつかの注意点を守って与えるようにしましょう。

大事なポイントも多いので、ぜひチェックしておいてくださいね!

熱湯でふやかさないようにする

電子レンジで温める方法もありますが、それだと加熱したときにムラができ、キャットフードに含まれる栄養成分が減ってしまいます。

お湯や温めた猫用ミルクでふやかすことをおすすめしますが、温度は30℃〜40℃程度のぬるま湯で時間をかけてふやかすのがベスト。

理由は2つあり、1つ目は熱湯でふやかすとドライフードに含まれる成長期の猫に重要な栄養成分が熱で壊れてしまい、成長障害を引き起こしやすいこと。

2つ目は熱湯だと熱すぎて猫が舌を火傷してしまうためです。熱湯でふやかさず、必ず30℃〜40℃程度のお湯で15分〜20分ほどかけてふやかすようにしましょう。

ふやかしたときのお湯や猫用ミルクは捨てずに与える

ドライフードをふやかすと、お湯の色が徐々に変わっていきます。茶色のドライフードなら、薄い茶色のような色がお湯に溶け込んでいくのです。

このように、ふやかした後のお湯や猫用ミルクには、ドライフードに含まれるタンパク質・脂質を中心とした栄養素が溶け込んでいます。

子猫の成長に最適な栄養素をたっぷり含んだものですし、水分摂取量の少ない子猫の場合は水分補給にもなります。

食べ残したフードはすぐに捨てる

ふやかしたフードを食べ残したとしても、使い回すことはできません。もったいないと思いますが、すぐに捨てるようにしましょう。

長時間置くと鮮度が失われ、香りも風味も落ちるので、子猫は食べなくなります。

水分を含んでいるため傷みやすくなり、そのまま放置していると雑菌が繁殖する原因にもなります。

特に傷みやすい梅雨の時期や夏場なら、なおさら早めに捨てましょう。

必ず1食分ずつふやかす

手間ですが、大事な愛猫の健康を守るためにも1食ごとにふやかしてあげるのが理想です。

食べ残して時間が経つと少しずつ劣化していき、仮に傷んだフードを食べてしまうとお腹を壊す危険性があるからです。

そのため、面倒だからと大量にふやかしたものを作り置きし、少しずつあげるのもNGですよ。常にふやかしたてで新鮮な状態のフードを食べさせてあげましょう。

理想は1日1回は歯のケア

ふやかしたフードをあげる時、理想は1日1回は歯のケアですが、歯磨きに慣れていない子猫にとって歯磨きは大きなストレス要因になります。

そのため、歯磨きに慣れていない子猫の場合は、週に2~3回を目安に短時間で歯磨きの練習をしてあげましょう。

硬いドライフードは歯に付着しにくいのが特徴ですが、ウェットで柔らかいものは歯に付きやすいというデメリットがあります。

キャットフードの食べカスや歯垢が付着したり、歯石を中心に口腔内トラブルの原因になりやすいので注意が必要です。

食べた後は口の中をチェック。口の中に残っている場合は無理のない範囲で取ってあげましょう。

歯ブラシを嫌がる猫が多いので、はじめは飼い主さんの手に巻いて歯を磨く歯磨きシートで慣らしていくのがおすすめです。

子猫にふやかしたドライフードを与える回数・量

子猫は1回に食べられる量が少ないため、ご飯は1日3回~4回くらいに分けて与えるのが理想です。生後6か月まではこの回数を目安にしてください。

少食の子の場合、6回くらいまでに回数を増やしてもいいでしょう。1日の給与回数を減らしても増やしても、ご飯の量は購入したフードに記載されている給与量を目安に与えてください。

ただし、まだ体が小さい内はしっかりと食べて体を作らなければいけないので、必要量は食べてもらわなければいけません。

1回の量が少なかったとしても、1日で必要な量を食べてもらえるようにふやかすなど、工夫が必要です。

子猫の固形フードへの切り替え時期を判断するための具体的なチェックポイント

子猫がウェットフードやふやかしたドライフードから固形ドライフードへスムーズに移行できるよう、以下のチェックポイントを参考にしてください。

これらのサインは、子猫が次のステップへ進む準備ができたことを示しています。

1. 食欲の安定と食べ方

食欲が旺盛で、安定しているか

与えられた食事を毎回しっかり完食し、食欲にムラがないことが重要です。食欲が安定しているということは、消化器系も健康で、新しいフードへの適応力がある証拠です。

ふやかしたフードを素早く食べるか

ふやかしたフードをガツガツと、躊躇なく食べるようであれば、もう少し歯ごたえのあるものへの準備ができてきている兆候です。口の周りにフードが残ることが少なくなってきたら、より良いサインです。

フードの匂いを嗅ぎ、興味を示すか

新しい(少し硬めの)フードを少しだけ提示した際に、匂いを嗅いだり、口にしてみようとしたりする行動が見られるかを確認します。

2. 便の状態

便が固形で安定しているか

子猫の便が、柔らかすぎず、硬すぎず、形がしっかりとした状態(バナナのような形)で安定していることが重要です。

下痢や軟便が続く場合は、まだ消化器系が完全に発達していない可能性があり、固形フードへの移行は時期尚早です。

便の色や匂いに異常がないか

健康な便は、猫のフードによって多少異なりますが、一般的に茶色っぽい色をしています。

異臭や異常な色(白っぽい、黒っぽいなど)の便が見られる場合は、何らかの消化器系の問題を示唆している可能性があるため、獣医師に相談してください。

排便回数が安定しているか

毎日一定の回数(通常1日1~2回)排便があり、リズムが安定していることも消化器の健康を示す指標です。

3. 成長具合と身体能力

体重が順調に増加しているか

子猫は急速に成長するため、定期的に体重を測定し、成長曲線に沿って順調に体重が増加していることを確認します。

成長が停滞している場合は、栄養が不足している可能性があり、固形フードへの切り替えは慎重に行う必要があります。

永久歯が生え揃い始めているか

生後3~5ヶ月頃から乳歯が抜け始め、永久歯が生え揃ってきます。永久歯が生え揃い、顎の力が発達してくると、固形フードを噛み砕く準備ができています。

指で口の中を軽く触ってみて、歯の成長を確認することもできますが、無理はしないでください。

活発に遊び、顎を使う行動が見られるか

おもちゃを噛んだり、他の猫とじゃれあったりする際に、しっかり顎を使っているか観察します。これは顎の筋力が発達している証拠であり、固形フードを食べる上で重要な能力です。

全体的な健康状態

毛づやが良いか、目やにや鼻水がないか、元気があり活発に動き回っているかなど、全体的な健康状態も重要な判断基準です。健康状態が良い子猫ほど、スムーズに新しいフードに適応できます。

4. その他考慮すべき点

個体差の理解

子猫の成長には個体差があります。上記はあくまで一般的な目安であり、全ての子猫に当てはまるわけではありません。焦らず、その子猫のペースに合わせて移行を進めることが大切です。

移行は段階的に

固形フードへの切り替えは、急に行わず、徐々に固形フードの割合を増やしていく「段階的な移行」を心がけてください。

最初は、ふやかしたフードにごく少量の固形フードを混ぜることから始め、数日かけて固形フードの割合を増やしていきます。

獣医師への相談

もし固形フードへの切り替えに関して不安がある場合や、子猫の健康状態に異変を感じた場合は、必ずかかりつけの獣医師に相談してください。専門家のアドバイスが最も確実です。

これらのチェックポイントを総合的に判断し、子猫が固形フードへ移行する最適なタイミングを見極めましょう。子猫の健康的な成長のために、焦らず、愛情をもってサポートしてあげることが何よりも重要です。

ふやかした猫用ドライフードから固形フードへの切り替え方

ふやかしたドライフードから固形ドライフードに移行するときは、1週間から10日ほどかけて、少しずつ水分量やふやかす時間を減らしていきます。

ドライフード10に対して1の割合程度とし、水を徐々に減らしたり、ふやかす時間を10分より短くしていくことで段々と硬くなります。

最初は指でつぶせるくらいの柔らかさから、最終的には硬い固形のドライフードを食べてもらうようにしましょう。

生後数週間程度の子猫に与える場合

生後4週齢頃~:おかゆ状にふやかしたもの

離乳が始まるこの時期は、まだ歯が生え揃っておらず消化機能も未発達です。

ドライフードにぬるま湯(人肌程度)を加えて、スプーンですくって垂れるくらいのおかゆ状にしっかりとふやかして与えます。猫用ミルクを少量混ぜることもあります。

生後6週齢頃~:少し粒が残る程度にふやかしたもの

離乳が進み、歯が生え始めてきたら、ふやかす水分量を減らし、フードの粒が少し残る程度の硬さにします。

これにより、噛む練習を促します。ウェットフードと混ぜて与えることも有効です。

生後8週齢頃~:かなり粒が残る状態、または徐々に固形へ

乳歯がしっかりと生え揃ってくるこの時期には、ふやかす水分をさらに減らして、ほとんど固形に近い状態のものを与え始めます。

子猫の食べる様子を見ながら、問題がなければ徐々にふやかすのをやめ、固形のドライフードに移行していきます。

生後10週齢頃~:基本的に固形

この頃には、多くの猫が固形のドライフードを食べられるようになります。完全に固形に切り替えて問題ありません。

ただし、食いつきが悪い場合や消化不良を起こす場合は、一時的にふやかしたり、以前の段階に戻したりするなど、柔軟に対応してください。

切り替えたときは消化不良が起きていないかをチェック

ふやかしたドライフードから通常の固形ドライフードに戻し始めた頃は、体調不良を起こすこともあります。

もし、ゆるい便をするようなら消化不良を起こしている可能性を考えましょう。

フードを切り替えた直後に消化不良になる子もいます。固形フードのあげる回数を減らしたり、フードと水分の割合を変えてみて様子を見ます。

それでも改善が見られないときは、すぐに動物病院で診てもらいましょう。

食いつきが良すぎる子には回数を細かくわけてあげてみる

とても食いつきが良すぎる子は、固形フードに変えてからもふやかしたフードのようにがっついて食べることがあります。

これによって消化不良を起こし、便がゆるくなってしまう…というケースも実際にあります。

もし、固形フードに変えてから便がゆるくなってしまったときには、ひとつはふやかしたフードを含めるということ。もうひとつは、回数をさらに細かくわける、などの方法があります。

便がゆるくなってしまったとしたら、ふやかす際に使うお湯で水分量が多すぎるケースも考えられるため、これに該当する場合は1日の給与量を5回~6回に変えてみるのも良いでしょう。

猫用ドライフードの保存方法

猫は嗅覚が鋭いため、劣化したドライフードの匂いに敏感に反応して食べなくなってしまいます。

未開封のものは、直射日光に当たらない風通しが良い場所で保管しましょう。開封済みのものは空気に触れないよう密閉して保存します。

小分けにした小袋タイプのものもあるので、フレッシュさを保ちつつ使い切ることができますよ。

最近のものはジップ式になっているものも多いですが、何ヶ月にもわたって与えることがないよう注意してください。

食事の切り替えのタイミングやスピードは猫によって異なる

キャットフードのふやかしから固形への切り替えは、全ての猫において共通というわけではありません。

もちろん最終的には固形フードへ切り替えていく必要があるものの、前述した期間はあくまで目安。個体差がありますので、その子にあった期間で調整してあげてください。

急に変えてしまうと食欲がなくなってしまったり、下痢や嘔吐などの症状が出てしまう子もいるので、切り替え後は特に注意して見守ってあげてください。

食べている様子や健康状態を見ながら、慌てずにゆっくりとその子に合ったタイミングで切り替えていきましょう。

この記事の執筆者・監修者

一般社団法人愛玩動物健康管理協会 理事/猫健康管理士

現在は、猫健康管理士資格を取得して一般社団法人愛玩動物健康管理協会の理事として猫に関連する幅広い仕事で活躍している猫のプロフェッショナルです。

一般社団法人愛玩動健康管理協会 代表理事

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)