定期的に愛犬の健康診断はしていますか?

犬は喋ることができないため、飼い主様の情報がとても重要です。しかし異常を見つけるのも難しい病気もありますよね。そこで健康診断が重要になってくるのです。

子犬期から成犬、シニア期になるにつれて病気になりがちなので、適度な時期に健康診断に行く必要があります。

本記事では検討診断を受けるペースや、診断内容について解説しています。

この記事の結論

- 健康診断は、愛犬の病気の早期発見や早期治療のために受診するのが望ましい

- 半年に1回、年に1~3回などライフステージによって健康診断の受診頻度は異なる

- 健康診断は触診や視診、血液検査、尿・便検査、レントゲン検査などを行う

- 健康診断の費用は約7,000円~30,000円で、検査内容や動物病院によって異なる

獣医師

その後、ペット保険会社、動物病院向けの専門商社に勤務。現在は2児の母で子育て奮闘中です。

目次

犬の健康診断は必要?

体調不良でも飼い主の前では気丈にふるまい、飼い主を心配させないように元気に振る舞う子は少なくありません。

そのため、愛犬の健康状態を客観的に把握しておくことは、とても大切なことです。

健康状態を健康診断で数値化することによって健康時の状態が把握できるので、体調に異変があった際の比較が容易となります。結果、病気の早期発見や早期治療に繋がるのです。

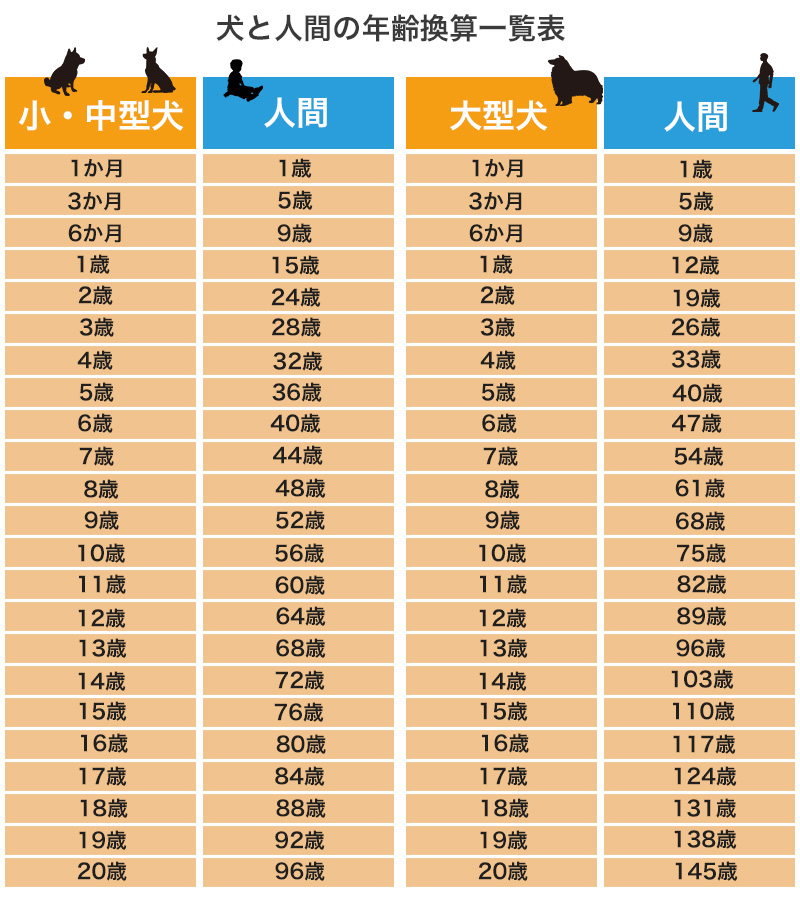

犬の加齢スピードは人間の4~7倍です。少しでも長い時間を愛犬と過ごすためにも、定期的な健康診断をすることをおすすめします。

愛犬の健康診断を受ける時期やペース

愛犬の年齢を人間と比べてみて、どれくらいの年を取っているのか知っておくことで、健康診断の重要性がよりわかってくるはず。

幼犬、成犬、シニア犬、老犬で健康診断を受けるペースは変わってきます。

健康診断日を忘れないように、愛犬や飼い主の誕生日、ワクチン接種時期などキーとなる日を決めておくのがよいでしょう。

幼犬:0歳~1歳(人間年齢:約1歳~15歳)

健康診断のスタートはワクチン接種もひと段落し、避妊・去勢手術を考え始める生後6か月頃が望ましいです。

この時に見つかる異常は先天的な病気の可能性が高く、定期的な投薬や手術などが必要になるケースもあります。

成犬:1歳~7歳(人間年齢:約15歳~50歳)

犬は1年で人間に換算すると、小型犬や中型犬で4歳、大型犬で7歳ほど年をとります。

そのため半年に1回の健康診断でも良いくらいですが、少なくとも年に1回の健康診断を行うことが望ましいです。

血液検査や尿検査などの数値も安定してくるので、愛犬の健康時の状態を把握できます。

例えば、「白血球の数値が基準値よりも少し高いが、この状態が愛犬の正常値」ということも把握できます。

シニア犬:7歳~10歳(人間年齢:約50歳~70歳)

シニア犬になると人間年齢では50歳を超えてくることになるため、半年に1回の健康診断が望ましいです。

7歳をひとつの基準として、この頃には小型犬や中型犬ですでに44歳に突入しており、大型犬では54歳です。

シニア期以上になると、「腫瘍、心疾患、腎・肝疾患、糖尿病、甲状腺疾患、副腎疾患」などの慢性疾患が発症しやすくなります。

老犬:11歳以上(人間年齢:約80歳以上)

老犬の場合、常に何が起こるかわからない状態です。そのため、年に2~3回が望ましいです。

小型犬や中型犬だと人間換算で60歳ですが、大型犬の場合は82歳程度だと言われています。足腰も弱り食も細くなりやすいので、いつ病気が発症してもおかしくない年齢です。

※大型犬や小型犬の違いで人間年齢に換算すると10歳前後の差は生じますので、ここに記載している人間年齢はあくまでも目安となります。

犬の健康診断の内容

犬種や年齢、生活環境に応じて必要な検査はそれぞれ異なりますので、獣医師と相談して決めましょう。

各検査項目には基準値があり、そこからおおきく外れていたり、バランスがおかしくないかなど総合的に判断して健康状態を把握します。

問診

ご家庭での様子や食欲などの状態、日常生活で気になることなどを確認します。言葉が話せない愛犬にとって飼い主様からの情報はとても重要です。

触診・視診

全身状態、顔、皮膚、腹部、神経、骨格、歩き方や関節の異常、しこりの有無などを診て触り異常がないか確認します。

聴診

心拍数、心雑音、不整脈、腹部の消化器の音、肺音、呼吸数などの音を聴いて異常がないか確認します。

血液検査

血液を採取して各臓器や全身状態などを把握する検査で、大きく4つの検査に分けられます。

| 生化学検査 | 肝機能や腎機能の異常、脂質や糖の代謝、栄養状態などの検査 |

| 血液学的検査 | 貧血の有無、白血球・赤血球・血小板の異常などの検査 |

| 感染症検査 | 細菌培養検査、伝染病の有無、、寄生虫感染の有無などの検査 |

| 特殊検査 | 腫瘍マーカの測定、炎症マーカーの測定、アレルギー検査、各種ホルモン(膵炎の有無、腎臓病・心疾患・甲状腺疾患・副腎皮質疾患の有無など)検査 |

詳しくは検査結果が出たあとに、獣医師の説明を受けながら確認していきましょう。

尿検査

尿を採取して尿のPH確認、腎臓病・糖尿病・膀胱や尿路疾患、尿結石症などの異常がないか確認します。

便検査

便を採取して血便、異物や寄生虫の有無、腸内細菌のバランス、消化状況などに異常がないか確認します。

超音波検査

確認したい部位にゼリーを塗ってプローブを当てて検査をします。主に臓器の構造・形・動きに異常がないか確認し、レントゲン検査では映らない結石なども発見できます。

レントゲン検査(X線検査)

レントゲン装置に横になり撮影し、外からでは見ることができない骨や関節の異常、心臓、肺、肝臓などの臓器の位置や形、大きさなどに異常がないか確認します。

犬の健康診断を受ける場所と費用

かかりつけの病院で行うのがベストですが、健康診断を実施していない病院もありますので、まずはかかりつけの病院に相談してみましょう。

費用は受ける検査項目数によって異なりますが、約7,000円~30,000円の動物病院が多いです。

また、病院によってはセット料金価格やドッグドック価格などがあり、通常に受けるよりもお安く設定されている病院もあります。

もっとも安い健康診断であったとしても、1万円程度はかかってくると理解しておきましょう。

犬の健康診断の注意点と必要な準備

健康診断は事前に検査内容を確認したうえで、予約をして受診します。

検査内容によっては飲水や食事制限が必要な場合や、事前に尿や便を採取して持参する必要があることもありますので、予約時に合わせて確認をしましょう。

人間の健康診断同様に、事前注意事項などがありますので、しっかりと説明を聞いておくと安心ですよ。

食事制限(絶食)について

- 絶食の必要性: 血液検査や超音波検査など、一部の検査では絶食が必要です。胃の中に食べ物が残っていると、血糖値や脂質の数値が正確に出なかったり、超音波検査の際に臓器が見えにくくなったりする可能性があります。麻酔を使用する検査の場合は、嘔吐による誤嚥を防ぐためにも絶食が必須です。

- 絶食時間: 一般的には、検査前8~12時間の絶食が推奨されます。多くの場合は「健康診断当日の朝食は与えない」という指示になります。

- 水分の摂取: 基本的に水は与えても問題ありませんが、獣医師から「絶水」の指示があった場合はそれに従ってください。

- 注意点: 投薬中の場合は、薬の種類によって食事を摂る必要がある場合があるため、事前にかかりつけの動物病院に必ず相談してください。

尿の採取方法

- 採取のタイミング: 当日の朝一番の尿が最も理想的です。時間が経過すると尿の成分が変化し、正確な検査結果が得られにくくなる可能性があるため、採取後はできるだけ早く動物病院に持参しましょう。

- 採取方法:

- 屋外での排尿時: 散歩中など屋外で排尿する際に、清潔な紙コップや使い捨ての紙皿、動物病院で提供される採尿キットなどで尿を直接受け止める方法があります。

- 室内での排尿時: ペットシーツを裏返しにして敷き、排尿後に溜まった尿をスポイトなどで吸い取る方法や、ペットシーツの上にラップを敷く方法も有効です。

- 保管方法: 採取した尿は、清潔な密閉容器に入れ、動物病院へ持参するまで冷蔵庫で保管してください。

便の採取方法

- 採取のタイミング: 尿と同様に、当日の朝一番の便が理想的です。新鮮な便ほど正確な検査結果が得られます。

- 採取方法:

- 排便時に清潔なビニール袋や紙などで直接掴み、ビニール袋や捨てても構わない密閉容器に入れます。

- 寄生虫や消化状態などを確認するため、便全体の状態がわかるようにひと塊で持っていくのが望ましいです。

- 保管方法: 採取後は密閉し、動物病院へ持参するまで涼しい場所で保管してください。特に夏場は臭いが強くなることがあるため、二重にするなどの工夫も有効です。

持参するもの

- 普段の様子を記録したメモや動画: 食欲、排泄、活動量、咳の有無、歩き方の変化など、愛犬の気になる点や普段の様子を事前にメモしたり、動画に撮っておくと、診察時に獣医師に正確に伝えられ、診断の助けになります。

- 投薬中の薬とご飯: もし普段から薬を服用している場合は、診察後に投薬できるよう、薬と少量のご飯を持参すると良いでしょう。

- 飲み水、トイレシート、おやつ: 待ち時間が長くなることも想定し、愛犬が快適に過ごせるよう準備しておくと安心です。

- 愛犬が安心できるもの: お気に入りのおもちゃやブランケットなどを持参すると、不慣れな場所での緊張を和らげるのに役立ちます。

健康診断の具体的な準備については、動物病院によって指示が異なる場合があるため、予約時に必ず確認するようにしてください。

日常的にできる愛犬の健康チェック方法

愛犬との毎日のスキンシップやお世話の中で①~④を取り入れ、セルフ健康チェックを行ってみましょう。

観察するだけでは気付けないようなことも、触れ合うことで気付けることがあります。愛犬のちょっとした変化を見逃さないためにも、次のステップを試してみてください。

①体に触れて確認

朝起きたときに愛犬のからだ全体を撫でながら触り、しこりの有無や痛がるところ(触るのを嫌がるところ)が無いか、皮膚の状態は正常かを確認します。

何かしらのトラブルがあれば触れただけでも嫌がるので、下手に力をいれる必要はありません。

②見た目やニオイで確認

愛犬の顔を正面からみて腫れ目やになどが無いか、耳から異臭がしないかを確認します。腫れは左右を見比べて、左右対称になっているかを確認するとわかりやすいです。

③排泄物で確認

便や尿に異常が無いか、元気や食欲はあるかを確認します。便や尿の色がいつもと違う、便の形がいつもと違う、ニオイがいつもと違う、などを確認してみてください。

排泄物は体の健康状態を知る上で非常に重要な情報を持っていますので、習慣化しておくと良いです。

④行動で確認

散歩のときに歩くのを嫌がったり、足を引きずっている様子、尿を出すときに痛がっていないか(痛い時はキャンと泣いたりします)を確認します。

上記に該当することがあってもすぐに病気というわけではありませんが、気になることがあれば獣医師に相談することで病気の早期発見に繋がります。

犬の健康診断に関するよくある質問

犬の健康診断はなぜ必要?

犬は人間のように言葉を話せないため、体調の変化を飼い主に伝えることができません。

健康診断は、病気の早期発見・早期治療に繋がり、愛犬の健康寿命を延ばすために非常に重要です。

特に犬の加齢スピードは人間の約4~7倍と言われているため、定期的なチェックが不可欠です。

犬は何歳から健康診断を受けるべき?また、頻度はどのくらいが適切?

健康診断を開始する年齢は特に決まっていませんが、子犬の頃から動物病院に慣れさせておくことが推奨されます。頻度は犬のライフステージによって異なります。

- 幼犬(0~1歳): 生後6か月頃に一度、基本的な健康チェックを受けると良いでしょう。

- 成犬(1~7歳): 少なくとも年に1回。

- シニア犬(7~10歳): 半年に1回。

- 老犬(11歳以上): 年に2~3回。 高齢になるほど病気のリスクが高まるため、頻度を増やすことが推奨されます。

犬の健康診断ではどのような検査が行われる?

一般的な健康診断では、以下の検査が行われます。

- 問診: 飼い主からの情報(食欲、排泄、行動の変化など)

- 身体検査: 触診、視診、聴診(体重測定、体温測定、歯や耳のチェックなど)

- 血液検査: 貧血、炎症、臓器機能(肝臓、腎臓など)の異常、血糖値などを確認

- 尿検査: 腎臓病、膀胱炎、糖尿病などの有無

- 便検査: 寄生虫の有無、消化器系の異常

- 超音波検査(エコー検査): 腹部臓器(肝臓、腎臓、脾臓、膀胱など)の形態や異常の確認

- レントゲン検査(X線検査): 骨格、胸部(心臓、肺)、腹部(消化器系)の異常の確認

犬の健康診断の費用はどのくらいかかる?

検査項目や動物病院によって異なりますが、一般的には約7,000円から30,000円が目安とされています。

基本的な検査項目が含まれる「健康診断パック」や「ドッグドック」といったセット料金を設定している病院もありますので、事前に確認することをおすすめします。

愛犬の健康診断を受ける前に、何か準備することは?

いくつか準備しておくとスムーズです。

- 食事制限: 血液検査などでは絶食が必要な場合があります。通常、検査前8~12時間の絶食が指示されますので、動物病院の指示に従ってください。水は飲ませて問題ないことが多いです。

- 尿・便の採取: 当日の朝に採取した新鮮な尿と便を持参するよう指示されることがあります。清潔な容器に入れ、採取後は冷蔵庫で保管し、できるだけ早く持参しましょう。

- 愛犬の様子をメモ: 普段の食欲、排泄の回数や状態、気になる行動、咳や歩き方の変化などをメモしておくと、問診の際に役立ちます。可能であれば動画も有効です。

- 持参するもの: 普段使用している薬、お気に入りのおもちゃやブランケット、飲み水、トイレシートなどを持参すると、愛犬が安心して過ごせます。

愛犬の健康診断の結果が悪かった場合、どうすればいい?

検査結果に異常が見られた場合は、獣医師から詳しい説明と今後の治療方針や追加検査の提案があります。

不明な点があれば、納得がいくまで質問し、愛犬にとって最善の選択肢を獣医師と相談して決めることが重要です。

早期に異常が発見された場合は、適切な治療を行うことで病気の進行を抑えたり、完治させたりできる可能性が高まります。

この記事の執筆者・監修者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)