かつて狩りのパートナーとして活躍したアーフェンピンシャーは、今ではそのユニークな容姿と愛嬌ある性格で家庭犬として多くの人を魅了しています。

この小さな犬が持つ、ぬいぐるみのような見た目とはウラハラの活発な一面。その性格や特徴、愛情たっぷりに育てる飼い方とは?今回の記事では、アーフェンピンシャーの魅力をたっぷりとご紹介します。

この愛くるしい犬種の秘密を一緒に探りましょう。どんな家庭にもフィットする理由や、幸せな共生を送るためのポイントに迫ります。

この記事の結論

- アーフェンピンシャーは「サル顔のテリア」という意味で、サルのような顔をしたドイツ由来の古い犬種

- もとはネズミ捕りの犬として活躍した小型犬で、都会の生活にもマッチ

- モジャモジャとした硬い毛が生えており、3か月に一度ほどプロによるトリミングが必要

- 股関節や膝関節が弱いので、小さい頃から負担が少ないように環境を整えておくこと

- 愛情深く忠実だが、短気な面があるのでしつけが大事

ライター/動物取扱責任者/愛玩動物飼養管理士

動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。猫の保護活動のためにブログ「ねこねこ王国」運営をはじめた知見を活かし、現在は動物ライター&デザイナーとしても活動。

目次

アーフェンピンシャーの特徴

アーフェンピンシャーは、ドイツ語の「アーフェン=サル」という意味から来ており、個性的な外見をしています。

そのほかにも「サル犬」「サル顔のテリア」「モンキー・テリア」「ブラック・デビル」などとも称されています。

小型犬ながら大胆不敵な性格で、好奇心旺盛で遊び好き。他の犬に対しても社交的で人にも忠実で、飼い主と深い絆を築きます。

愛くるしい見た目だけでなく、運動量もさほど多くは必要がないため、都会の暮らしでも快適に過ごせます。

勇敢で忍耐強い

家族のみ懐きやすい

警戒心が強く、吠えやすい

平均的な運動量

その他情報

| 原産地 | ドイツ |

| 犬種グループ | 2G:使役犬 |

| 大きさ | 小型 |

| 平均寿命 | 12歳~14歳 |

| なりやすい病気 | 膝蓋骨脱臼,レッグ・カルベ・ペルテス病,白内障 |

| 参考価格 | 30万円前後 |

被毛

| 抜け毛 | 平均的 |

| 毛質 | ロングコート |

| 毛色 | ピュア・ブラック,グレー,ブルー,グリズル |

アーフェンピンシャーの誕生の歴史

アーフェンピンシャーという名の犬種は、ドイツのミュンヘンが発祥とされますが、詳しくはわかっていません。

アルブレヒト・デューラー(1471~1528年)の木版画にアーフェンピンシャーの祖先が描かれ、17世紀の絵画にもよく似た犬が描かれていることから、数百年程度の歴史があると考えられています。

狩猟がさかんだった時代には、狐やうさぎなどの獲物を小屋や岩の隙間から追い出す役割を担うテリアのひとつであったと推測されます。特にげっ歯類の駆除に役立ちました。

現在では世界中で愛されているアーフェンピンシャー誕生の歴史は、狩猟から始まり、家庭内で愛されるペットとなりました。

アーフェンピンシャーの性格・習性

好奇心旺盛で遊ぶのが大好き

アーフェンピンシャーが持つすばらしい特徴のひとつは、無尽蔵な好奇心。

家族と一緒におもちゃで遊ぶことはもちろん、活発で遊び心に満ちて、人とふれあいを心から楽しみます。

愛犬と一緒に遊びたい人、長くコミュニケーションを取りたい人にとっては相性の良い犬種と言えるでしょう。

勇敢で賢く、飼い主に忠実

アーフェンピンシャーは小さな体格ですが、その勇敢さには目を見張るものがあります。

恐れを知らず、しばしば見かけによらず大胆な行動を取ります。賢明で学習能力にも優れており、飼い主に忠実で強い絆を築きます。

しっかりと信頼関係を構築していくことで、頼もしい愛犬となってくれるでしょう。

たまに短気な面もある

アーフェンピンシャーはときおり短気な一面を見せることがあります。

愛情をもって接すると同時に、一貫性のある訓練やルールを定めて、アーフェンピンシャーの短気な態度を抑制しましょう。

適切にトレーニングできていれば制止することも可能ですが、トレーニング不足だとトラブルに発展する可能性もあります。

アーフェンピンシャーの身体的特徴

マズルが短く大きな目は離れており、顔つきがサルに似ていることがアーフェンピンシャーの特徴です。

耳は立っている子もいれば、耳の穴まではふさがないボタン耳の子もいます。

手足は長めで国によっては断尾や断耳されることが一般的でしたが、近年では行われない傾向にあるようです。

アーフェンピンシャーのサイズ(体高・体重)

| 体高 | 25cm~30cm |

| 体重 | 4kg~6kg |

アーフェンピンシャーは体高が25cmから30cm程度。体重は4kgから6kgの間の小型犬です。小さな体ながらも筋肉質でバランスが取れています。

アーフェンピンシャーの毛色・被毛

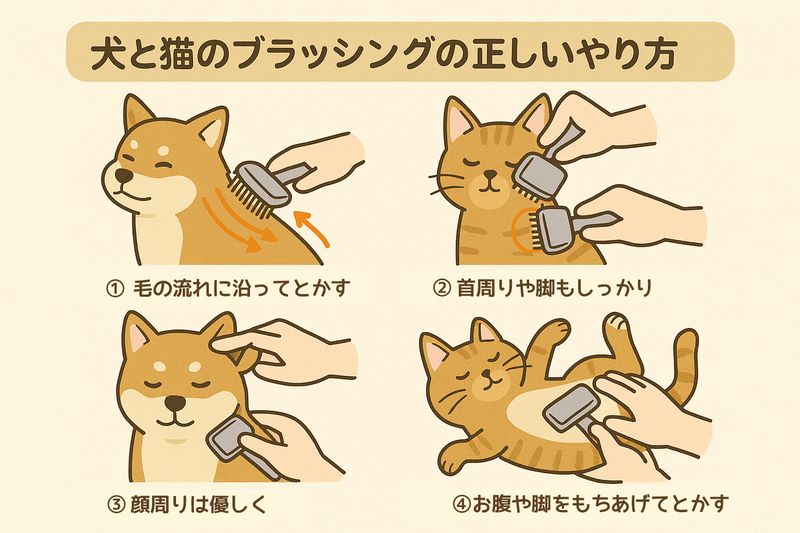

アーフェンピンシャーの被毛はダブルコートで密生しています。被毛はモジャモジャとして艶がなく、針金のような毛。とても粗い被毛をしています。

手入れは簡単で、週に2~3回程度のブラッシング。トリミングは3か月に一度程度が必要になります。

アーフェンピンシャーの運動能力

アーフェンピンシャーは、その小さな体からは想像もつかないほどの運動能力を持っています。

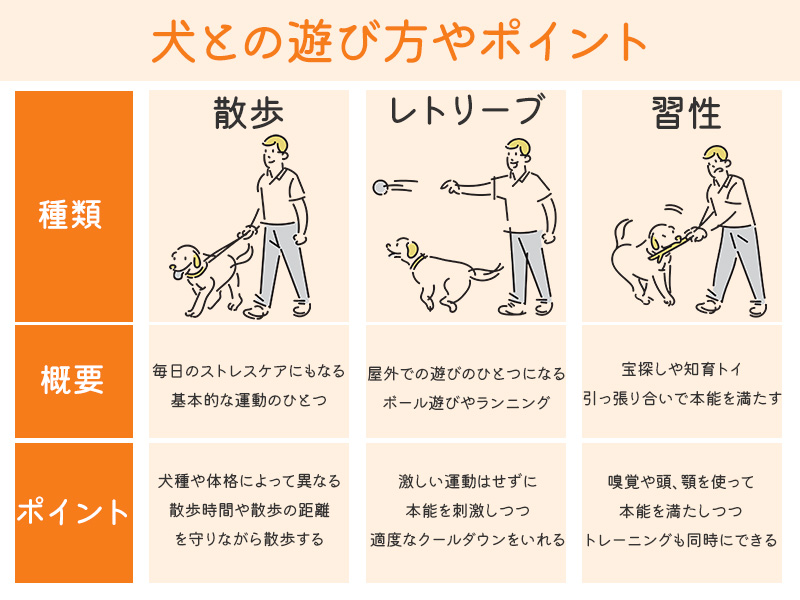

かつてはネズミ捕りをしていたこともあり、活発でエネルギッシュ、機敏な動きが特徴。家の中や庭での短い運動や、公園でのボール遊びなどをしてくださいね。

アーフェンピンシャーの見分け方

アーフェンピンシャーを見分けるときは、ユニークな外見なのでわかりやすいです。

思わず目を引く「モンキーフェイス」と呼ばれ、まさにサルのような顔をしています。毛は硬くて黒色です。

アーフェンピンシャーの登録頭数

アーフェンピンシャーはめずらしい犬種で、日本国内での登録頭数は少ない状況です。ジャパンケネルクラブ(JKC)の犬種別犬籍登録頭数で登録されているのは、数匹程度です。

プードルは数万匹となっていることから、アーフェンピンシャーがいかに少ないのかがわかりますね。順位は低いながらも毎年登録されています。

アーフェンピンシャーのしつけのコツ

アーフェンピンシャーは賢くしつけの覚えが良い犬種ですが、独立心が強く頑固な一面や、短気な性質を持つ個体もいます。これらの特性を踏まえたしつけのコツや吠え癖の対策を段階的に解説します。

短気な面への対応

子犬期からの社会化経験と一貫したルールの徹底

予防接種を終えたら、子犬の頃からさまざまな場所へ連れて行き、多くの人や他の犬と積極的に交流させましょう。これにより、社会性が育まれ、見知らぬものに対する警戒心や攻撃性を減らすことができます。

また、幼犬の頃から、飼い主が信頼できる相手あることを明確にし、基本的な訓練(「おすわり」「待て」「来い」など)を徹底します。

賢いため覚えは良いですが、中途半端なしつけは独立心を高め、言うことを聞かなくなる原因となることがあります。

ポジティブ強化としつけの原則

悪い行動を叱るのではなく、良い行動ができたらすぐに褒めてご褒美を与える「褒めて伸ばす」方法が効果的です。優しい声かけや撫でることで、犬との良好な関係を築き、自信を育みます。

飼い主の気を引くための吠えや問題行動に対しては、要求を飲まずに無視することが重要です。犬が落ち着いてから構ってあげることで、「吠えれば要求が通る」と学習するのを防ぎます。

環境設定と精神的なケア

短気な面や興奮しやすい特性を考慮し、犬が安心して落ち着けるクレートやハウスを用意しましょう。来客時や刺激が多い時には、クレートをタオルで覆うなどして、外部からの刺激を軽減してあげると良いでしょう。

小型犬ではありますが、活発で遊ぶのが好きなので、ストレスを溜めないよう十分な運動と遊びの時間を確保しましょう。室内での知育玩具を使った遊びも有効で、遊びを通して良好な関係性を築くことができます。

吠え癖の対策方法

アーフェンピンシャーは要求吠えや警戒吠えをしやすい傾向があるため、以下のステップで対策を進めましょう。

吠える原因の特定

まずは、どのような状況で吠えるのか(来客、チャイム、要求、不安、退屈など)を観察し、原因を特定します。原因によって対策が異なります。

要求吠え対策

徹底的に無視: 構ってほしい、何かを要求していると判断できる吠えに対しては、完全に無視します。目を合わせず、声もかけず、犬が落ち着くまで待ちます。

落ち着いたら褒める: 吠えるのをやめて落ち着いたら、すぐに褒めてご褒美を与えます。これを繰り返すことで、「吠えても無駄、静かにすれば良いことがある」と学習させます。

要求が通らない経験を積ませる: 吠えなくても要求が通るように、飼い主のタイミングで水をあげたり、散歩に行ったりするなど、犬が主導権を握らない状況を作りましょう。

警戒吠え(来客、音など)対策

刺激の軽減: 玄関やインターホンが鳴る場所から離れた場所にクレートを設置し、大きめのバスタオルなどで覆って刺激を軽減します。

「ハウス」や「待て」の練習: チャイムが鳴る前に「ハウス」や「待て」の指示でクレートに入れ、静かにしていられたら褒める練習をします。

音慣れトレーニング: 小さな音から始めて、徐々にチャイムや物音に慣らしていくトレーニングも有効です。音を鳴らして犬が吠えなければご褒美を与え、吠えても無視します。

社会化と経験の促進

さまざまな人や犬との交流: 子犬の頃から、飼い主以外の人や他の犬と積極的に交流させ、見知らぬ存在に対する警戒心を和らげます。

新しい環境への慣れ: 色々な場所へ連れて行き、さまざまな刺激に慣れさせることで、環境変化に対する不安からくる吠えを減らすことができます。

短気な性格の犬種は、一貫した愛情と根気強いしつけが成功の鍵となります。問題行動が見られた際には、無理強いせず、専門家のアドバイスも参考にしながら、愛犬に寄り添った対応を心がけましょう。

アーフェンピンシャーの健康と病気:日々の健康チェックと予防策

愛犬の健康を守るためには、アーフェンピンシャーがかかりやすい病気を理解し、日頃から健康状態をチェックすることが大切です。

アーフェンピンシャーの平均寿命

アーフェンピンシャーの平均寿命は、一般的に12歳から14歳とされています。

バランスの良いフード、適切な運動、愛情深いお世話により、平均以上の年齢まで健康に過ごすことが可能です。定期的な獣医師による健康診断も、長寿を促すためには欠かせません。

アーフェンピンシャーがかかりやすい病気

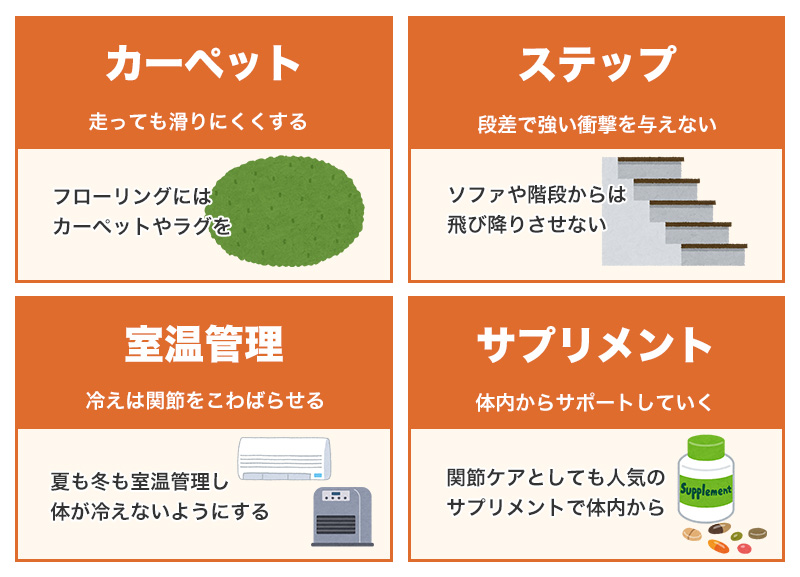

膝蓋骨脱臼

膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)は、小型犬に多く見られる病気で、後ろ足の膝にある「膝蓋骨(膝のお皿)」が正常な位置からずれてしまう状態です。遺伝的な要因や、高い場所からの飛び降り、転倒などが原因で起こります。

- 症状

- 歩くときに後ろ足を引きずったり、スキップするように歩いたりする。

- 痛みで足を地面につけられなくなる。

- 重症化すると、常に膝が曲がったままになる。

- 予防と管理

- 体重管理: 肥満は膝に大きな負担をかけるため、適正体重を維持しましょう。

- 生活環境: 高い場所からの飛び降りや、滑りやすい床での行動を避け、関節に負担をかけないように工夫します。

- 早期発見: 歩き方に異変がないか、日頃からよく観察することが重要です。

気管虚脱

気管虚脱(きかんきょだつ)は、気管が本来の形状を保てなくなり、呼吸が困難になる病気です。遺伝的な要因や、首輪による締め付けが原因で起こることがあります。

- 症状

- 興奮時や運動後に「ガーガー」というアヒルの鳴き声のような咳をする。

- 呼吸が速くなり、苦しそうにする。

- 予防と管理

- 首輪の見直し: 首に負担がかからないハーネスを使用しましょう。

- 興奮を避ける: 過度な興奮や激しい運動をさせないように注意します。

- 体重管理: 肥満は気管を圧迫するため、体重をコントロールすることが大切です。

レッグ・カルベ・ペルテス病

レッグ・カルベ・ペルテス病は、大腿骨の先端にある大腿骨頭への血液供給が不足することで、骨が壊死し、股関節に痛みや機能障害を引き起こす病気です。特に、小型犬の生後4〜11ヶ月頃に発症しやすいとされています。

- 症状

- 初期

- 立ち上がるのを嫌がる、散歩の途中で座り込む。

- 後ろ足をかばうように、片足を引きずって歩く。

- 進行期

- 痛みから足を地面につけられなくなり、片足を上げて歩くようになる。

- 大腿部の筋肉が萎縮し、細くなる。

- 関節の変形が進むと、歩行が困難になる。

- 初期

- 予防と管理

- 運動の管理:過度な運動や高い場所からの飛び降りは、股関節に大きな負担をかけるため避けましょう。室内では、滑りにくい床材を敷くなど、転倒防止対策を行います。

- 体重管理:肥満は関節に余計な負担をかけるため、適正体重を維持することが非常に重要です。

白内障

目の水晶体が白く濁り、視力が低下する病気です。遺伝的な要因や加齢が主な原因とされています。

- 症状:

- 目が白く濁って見える。

- 物にぶつかったり、段差につまずくことが増える。

- 散歩を嫌がるようになる。

- 予防と管理:

- 早期発見: 日頃から目の状態をよく観察し、定期的な健康診断で眼科検診を受けましょう。

- 食事: 抗酸化作用のある栄養素(ビタミンC、Eなど)を含むフードを与えることも有効です。

病気が進行してしまうと治療費が高くなったり、治療自体が難しくなることもあるため、普段から健康診断を定期的に受けておくことも重要です。

日々の健康チェックポイント

- 目: 目やにが出ていないか、充血していないか、白く濁っていないか。

- 耳: 汚れやニオイ、赤みがないか。

- 歯: 歯石がついていないか、歯茎が腫れていないか。

- 体重: 定期的に体重を測定し、適正体重を維持しているか。

- 歩き方: 足を引きずったり、スキップしたり、痛みがないか。

これらのチェックを習慣づけることで、病気の早期発見につながります。何か異変を感じたら、すぐに獣医師に相談しましょう。

アーフェンピンシャーの飼い方とお手入れ方法

アーフェンピンシャーは、愛らしい外見に加えて、活発で勇敢な性格の小型犬です。この章では、アーフェンピンシャーの特徴に合わせた飼い方の要点を6つにわけてご紹介します。

散歩は1回30分ほど(多めが理想的)

アーフェンピンシャーは小型犬ながら、適度な運動が不可欠です。一日に一回、少なくとも30分は散歩に連れ出し、できればそれ以上を目指しましょう。

しっかりとお散歩時間を確保してみて、終了後に多少は息を切らしているぐらいがちょうどよい運動量の目安になります。

季節や気候の変化に応じて、散歩の時間や強度を柔軟に調整することも忘れずに。

たっぷりと遊べる時間を確保する

アーフェンピンシャーにとって、遊ぶことは心身の健康を保つためにとても重要です。

愛犬とのコミュニケーションを深める遊びや、知的好奇心を刺激を刺激するおもちゃを活用してください。毎日確実に遊ぶ時間を持つようにしましょう。

ひとりでも遊べないことはないですが、運動不足になってしまったり、肥満気味になってしまう可能性もあります。

体(主に膝)に負担のかけない環境を作る

アーフェンピンシャーは足腰に負担がかかりやすい犬種。気付かず生活していると、日々少しずつ負担がかかり、ある日突然にケガをしてしまうこともあります。

例えば、床が滑りにくい素材を選ぶ、ベッドやクッションは柔らかく体をサポートできるものを用意する、高い場所から飛び降りさせないなど、細心の注意を払ってください。

また、肥満気味の子は特に関節に負担をかけてしまうため、日頃からの体重管理も大切です。

好奇心旺盛なので誤飲に注意する

アーフェンピンシャーは好奇心旺盛な性格で、外だけでなく家の中で動き回るのも大好きな犬種です。

特に子犬期は気になったものを口に入れて確かめようとするため、異物誤飲には注意が必要。

異物誤飲は命に関わる危険な事故なので、室内は物を出しっぱなしにせずキレイな状態を保ち、ゴミ箱などにはフタを付けて予防しましょう。

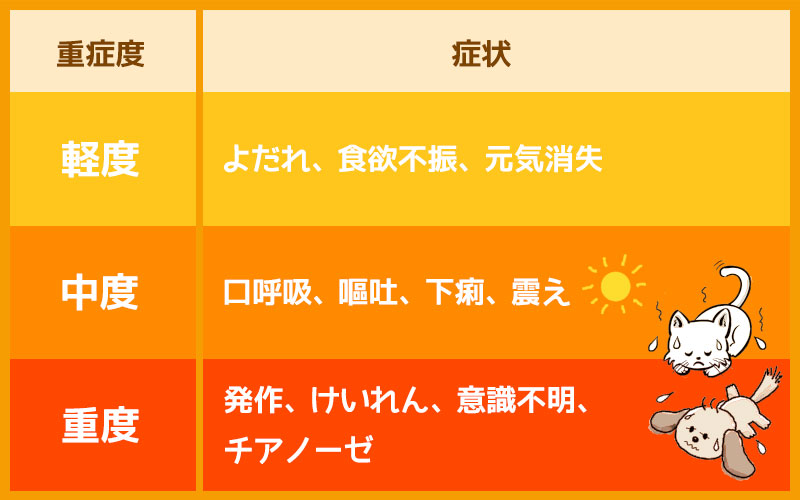

暑さに弱いので熱中症対策は必須

アーフェンピンシャーは特に暑さに弱いので、暑い時間帯の散歩や外出時は熱中症には注意が必要です。

夏場など気温の高い日はエアコンを使用し、愛犬にとって快適な室温に調整してあげましょう。

また、散歩に連れて行くときは、早朝や夜など比較的涼しい時間帯を選び、なるべく日陰の多いコースを歩かせましょう。

毎日or週3~4回のブラッシング

アーフェンピンシャーの被毛は、モジャモジャとして硬いため、手入れが必要です。

毎日もしくは週に3~4回のブラッシングをすることで、被毛のもつれを防ぎ、皮膚の健康を維持できます。

ブラッシングは愛犬との絆を深める時間でもあり、定期的に行うことで信頼関係を強化します。

実は遊ぶだけが愛犬とのコミュニケーション時間ではなく、こうしたお手入れもコミュニケーションに含まれますよ。

3か月に1回はトリミングサロンでプラッキング

アーフェンピンシャーの被毛は、定期的なプラッキングが求められる犬種のひとつ。

プラッキングとは、トリミングナイフで被毛を抜く技術。プロのトリミングサロンで行うことが望ましい手法ですので、3か月に一度は訪れるようにしましょう。

トリミングサロンでは、プラッキングの他にも爪のカットや耳掃除など、総合的なケアを提供してくれます。

専門のスタッフによるケアは、愛犬の見た目を整えるだけでなく、目に見えない病気などの早期発見にもつながります。

耳掃除は定期的に行う

アーフェンピンシャーの耳は垂れているため通気性が悪く、蒸れて汚れが溜まりやすい傾向にあります。

外耳炎を発症すると痒みや痛みが出てしまうため、定期的な耳掃除が必要です。

耳掃除は外から見えるところだけで十分なので、耳の奥までやりすぎないように注意しましょう。

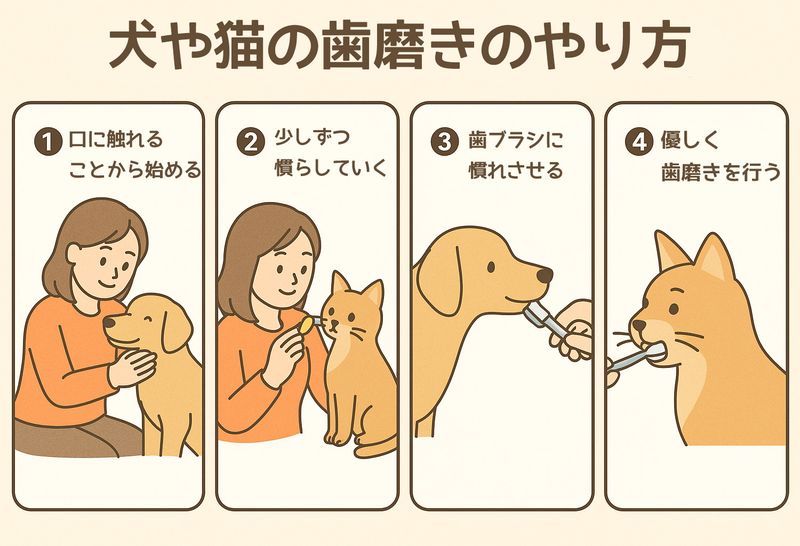

歯磨きは毎日、最低でも3日に1回行う

犬は3~5日ほどで歯垢が歯石へと変化するため、歯周病を防ぐためにも歯磨きはできるだけ毎日、最低でも3日に1回は行いましょう。

歯周病は歯が抜け落ちたり口に穴が開いてしまうなどの口腔内のトラブルに留まらず、細菌が内臓にまで到達して悪影響を及ぼす危険な病気です。

また犬は口周りを触られることを嫌がる子が多いので、新しい体験を受け入れやすい子犬のうちから少しずつ歯磨きトレーニングをするのがおすすめです。

フードは目的や年齢に応じたものを選ぶ

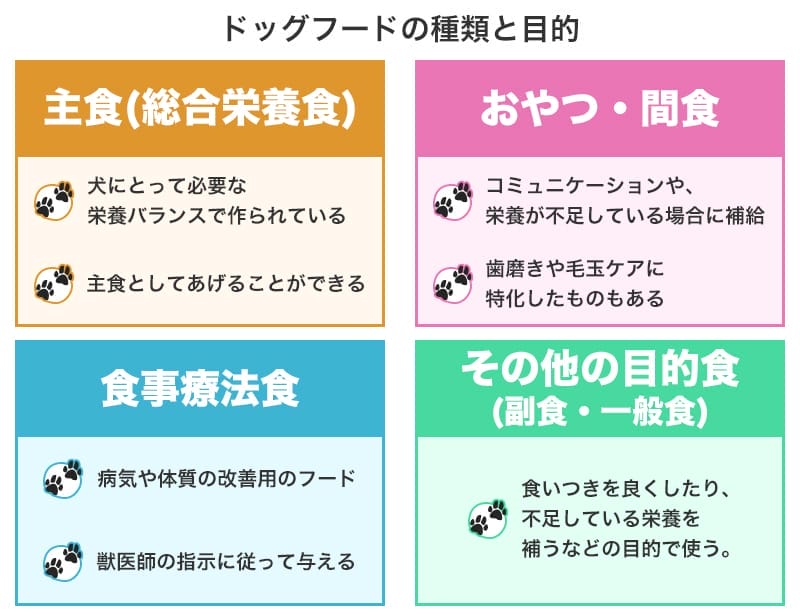

ドッグフードには総合栄養食や一般食、療法食などさまざまな種類があります。

その中でも主食には、そのフードと水のみで必要な栄養を摂取できる総合栄養食か、総合栄養食基準の食事を中心に選びましょう。

また、犬はライフステージによってカロリーが異なります。全年齢対応のものか、ドッグフードを選ぶ際は子犬用や成犬用、シニア犬用など成長に合わせてフードを切り替えることも大切です。

おすすめのドッグフード・アイテム

アーフェンピンシャーのお迎え方法と価格相場

アーフェンピンシャーは日本では非常に珍しい犬種であり、ペットショップで出会うことはほとんどありません。そのため、お迎えを検討する際は、専門のブリーダーを探すことが一般的です。

お迎え方法

- ブリーダー:

- 専門のブリーダーは、犬種の特性を熟知しており、適切な飼育環境で愛情をもって育てています。

- 健康状態や両親犬の情報も確認できるため、安心して子犬をお迎えすることができます。

- 遺伝性疾患のリスクについても相談できるため、将来的な健康管理の面でも心強い存在です。

- 輸入:

- 日本国内にブリーダーが少ないため、海外のブリーダーから輸入する方法もあります。

- 輸送費用や手続きに加えて、輸入代行手数料などがかかるため、価格は高くなります。

価格相場

アーフェンピンシャーの価格は、血統や毛色、性別、ブリーダーによって大きく異なります。

- 一般的な相場: 30万円~50万円

- ショーチャンピオンの血統など:

- 希少な血統を持つ子犬は、50万円以上になることもあります。

お迎えを検討する際は、価格だけでなく、ブリーダーの飼育環境や犬への愛情をしっかりと確認し、信頼できるブリーダーからお迎えすることが何よりも大切です。

飼うのに向いている人の特徴

アーフェンピンシャーとの生活を望むなら、以下の特徴を持つ人が適していると言えるでしょう。4つにまとめてみました。

愛犬と一緒に遊ぶのが好きな人

アーフェンピンシャーは遊び心があふれる犬種であり、飼い主との遊びを心から楽しみます。

活発で知的なアーフェンピンシャーと、積極的に遊んであげられる人が適しています。普段からあまり時間を取ることができない人にとっては、少し相性が悪いと言えます。

定期的にブラッシングやトリミングが行える人

アーフェンピンシャーの毛はモジャモジャとしており、剛毛です。自身で定期的な手入れはもちろんですが、プロのトリマーにトリミングナイフで被毛を抜いてもらうといった定期的なお世話ができる人は、飼育に適しています。

こちらも遊びと同様で、普段から時間をしっかりと取れる人にとっては相性が良いです。

室内飼いができる人

アーフェンピンシャーは小型犬で運動量が多くはありません。屋外ではなく快適な室温の中で飼育して、屋外で放っておかれることのないよう、家族の一員として家の中で愛情をもって接することができる人に向いています。

現代では室内飼いが多くなってきているものの、どうしても外飼いしたいという人にとっては合わないでしょう。

適切なしつけができる人

アーフェンピンシャーは賢く、学習能力が高い犬種。そのためしつけをおろそかにすると頑固な一面を見せることがあります。

良い習慣を身に着けさせるためには、根気強く取り組む必要があります。愛情深く、かつ正しい知識を持って接することができる人が適しています。

お迎えしてから最初のトレーニングが肝心で、根気強く付き合える人が適しています。

アーフェンピンシャーの理解度チェック

この記事の執筆者

ライター/動物取扱責任者/愛玩動物飼養管理士

動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。慶應義塾大学卒、大手企業で企業で広報、編集、校正の仕事に従事していた経験や、猫の保護活動のためにブログ「ねこねこ王国」運営をはじめた知見を活かし、現在は動物ライター&デザイナーとしても活動。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)