私たち飼い主と愛犬が暮らしていく上で大切なことのひとつに、社会的なマナーを守るというものが挙げられます。

犬が人間社会で生活するためにきちんとしつけておかないと、不要なトラブルを招いてしまう場合があります。

可愛いからといってしつけをしないで飼育することは、愛犬はもちろんのこと、飼い主さんも不幸にしてしまうことがあります。

ただ、実際にしつけをするとなったら、何をどうすればいいのか?といった疑問も多いはず。

いつから始めたら良いか?というタイミングについても疑問や不安点は多いでしょう。

大切な愛犬との楽しく快適な暮らしのために、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の結論

- 犬とはいえ、人間社会で生きていくために、自分の身を守るトレーニングが必要

- 子犬をお迎えしたなら生後2か月~3か月から、成犬なら少しずつ時間をかけて行う

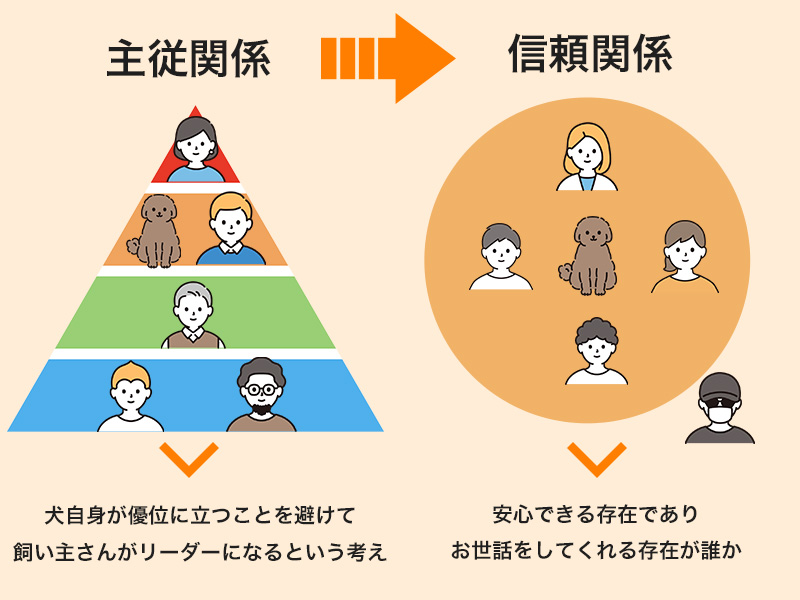

- 一昔前に言われていた上下関係や主従関係ではなく、信頼関係の構築が大切

- 興味を引くものを持って成功に導き、成功した場合にはご褒美をあげる

- しつけが上手くいかないからと言って大声で叱ったり、手を出す行為は絶対NG

獣医師/登録販売者

動物病院やペットオーナー向けのセミナーや相談会の経験を活かし、愛犬や愛猫との暮らしをサポートをするため株式会社を設立。

目次

犬のしつけ(トレーニング)はなぜ必要なのか

犬へのしつけは、私たち飼い主と一緒に人間社会で暮らす以上、必要なものです。

しつけはお互いに気持ちよく生活していくために必要なので、マナーを守ることで幸せに生活がしていけると言っても過言ではありません。

「噛みついてしまう・無駄吠え・トイレを覚えられない・物を壊す」などの問題行動を外で起こしたり、他人へ向けて起こすと危険です。

万が一にも死亡させてしまったケースであれば、アメリカなどでは殺処分の対象になってしまう可能性もあります。

愛犬へしつけを行うことは、愛犬の命を守ることにもつながります。

きちんとしつけを行うということは、愛犬はもちろん飼い主さんも、そして他者をも大切にするということなのです。

あわせて読みたい

子犬のときは社会化教育が大切

犬の性格は生まれ持ったものと、育つ環境によって大体が決まっていくため、子犬のうちにさまざまなことに慣れて社会化させる、ということはとても大切です。

特に身につけやすい時期を「社会化期」と呼び、生後約3週~12週位までの期間のことで、多くのことを柔軟に吸収できる重要な時期です。

社会化期の子犬は好奇心でいっぱいです。この時期を過ぎると警戒心が出てくるため、社会化期にたくさんのものに触れて慣れさせることが良いとされています。

ただし、この時期が過ぎてしまったからといって、その後のしつけが全くできなくなるわけではありません。

ただ、警戒心が強くなってから新しいことを覚えるのは少々難しい場合がありますので、できるだけ子犬期に社会性を身につけさせていきましょう。

犬を迎え入れる前に飼育環境を整えておく

クレートやサークル、おもちゃやお手入れ用品などの必要なグッズを揃えることはもちろん、家の中の環境も改めて確認しましょう。

愛犬が普段生活するスペースと入ってはいけない場所をしっかりと区別して、事前に対策しておく必要もあります。

滑りやすい床にはカーペットやフロアシートなどを敷いたり、段差にはスロープをつけるなどをつけてあげると良いでしょう。

遊び場だけではなく、ときには静かで落ち着ける場所も欲しいもの。そんな場所を確保できていることも、重要なポイントです。

犬のしつけ(トレーニング)を始めるタイミング

犬のしつけを始めると言っても、その時期によって適切かどうかが異なります。

適切な時期でなければしつけを始めても効果的ではなく、場合によっては逆効果にもなりかねません。

また、子犬の時期にしつけを始めることができるのか、成犬になってからしつけを始めるのか、という違いによっても適切な時期が異なります。

子犬の場合は生後2か月~3か月後から開始

生後2か月~3か月までの子犬は「社会化期」といって好奇心いっぱいの時期。そのため、さまざまなことに慣れてもらいやすい時期でもあります。

家の中の環境や触られることに慣れるなどの「慣らし」を行ないますが、しつけについてはまだ理解ができません。

この時期は愛情たっぷりに、刺激や経験をしながら新しいことに触れさせていくのが良い、と言われています。

トイレトレーニングなどの必要なしつけはお家に迎えた段階で始めるのが好ましいですが、基本的なしつけは生後2か月~3か月経ってから始めてみましょう。

たくさんのことに慣れておけば、しつけを理解していくことができるようになります。

「慣らし」でしつけの土台を作っておき、生後2か月~3か月経ってわかるようになってきたら、しつけをスタートしていきましょう。

成犬の場合は少しずつ時間をかけてしつけする

保護犬などをお迎えした場合は、成犬からしつけを始めることになります。友人・知人の愛犬を引き取るケースもあるでしょう。

やはり柔軟性の高い子犬期の方が、しつけはしやすいもの。しかし、成犬からでもしつけを学んでもらうことは可能です。

ただしこれまでの生活で身についた行動などがあるため、それらを変えることには少々時間がかかります。

私たち飼い主もしっかりと心構えをして、根気強く対応していく必要があるということです。

成犬は今までの習慣やクセが身についているため、子犬とは違う難しい面はありますが、正しいしつけを行えば成犬でもしっかり覚えてくれます。

どうしても難しい場合や不安な時は、ドッグトレーナーなどの専門家に相談しましょう。

早ければ早いほどよく、時間をかけて行う

生後3か月頃までの子犬を除き、しつけ自体は基本的に早ければ早いほど覚えてもらいやすくなります。

早い時期からスタートし、そこから時間がかかる分には仕方ありませんので、根気強く行っていきましょう。

遅くなれば遅くなるほど覚えづらくもなりますし、自分で作った習慣を基本として行動するようになります。

子犬でも成犬でも、基本的にはお迎えしてからすぐにしつけをスタートすると覚えておくとよいです。

犬のしつけ(トレーニング)で大切なポイント

実際に犬へしつけを行う際、大切になるポイントを解説していきます。

私たち飼い主が少し意識するだけで理解度が深まったり、しつけがスムーズにいく場合も多いです。

ポイントをきちんとおさえて適切に行うことができれば、愛犬もきっと応えてくれることでしょう。

上下関係ではなく信頼関係を築くことが大切

「犬は上下関係を作る習性があるために、飼い主さんは上に立たなければならない」こんな考えを聞いたことはないでしょうか。

長らくこのように思われてきましたが、現在はこの考え方は支持されていません。

「人間が考えるような上下関係の概念は犬たちにはない」という考えが、現在は主流になってきています。

例えば食事をくれる人によく懐く、というのは実際にあることです。しかしこれは上下関係ではなく「食事を与えてくれる人」として認識しているため。

犬が問題行動を起こしたら、「上下関係ができていないからだ」と考えるのではなく、行動の理由をきちんと探ることが大切です。

上から押し付けるようなやり方ではなく、飼い主さん自身の接し方を振り返っていきましょう。

信頼関係がきちんと築けていることとしつけはとても密接な関係にあります。

アイコンタクトをとる

アイコンタクトは愛犬と飼い主さんが目と目をしっかりと合わせること。これはただ見つめ合う、というだけではなく大切な意味のある行為です。

アイコンタクトはしつけの基礎・はじめとしてとても重要なもの。何か指示を出したい場合、他のものなどに犬が気を取られている状態では、当然聞く準備ができていません。

飼い主さんにしっかりと注目させ、指示を待つ・聞くという状態にする役割がアイコンタクトなのです。

「次の指示をしっかりと待って聞きやすくなる」という状態はしつけには必要不可欠です。

ただ、アイコンタクトができるようになるまでにもトレーニングが必要です。

おやつやフード、お気に入りのおもちゃなどを持って注意をひき、アイコンタクトができるようになったらあげるという方法を繰り返し行いましょう。

アイコンタクトは愛犬との絆が深まり、信頼関係を築くのにも欠かせないものです。

愛犬の呼び名は統一する

例えば愛犬の名前が「レオ」だとしましょう。「レオ」以外に「レオくん」「レオちゃん」など複数の呼び方を、ついついしてしまう場合がありますよね。

しかしこれはしつけをする上では良くありません。犬が自分の名前をなかなか覚えられなくなってしまう原因となります。

指示を出す際は名前を呼んでアイコンタクトをするのが基本ですが、まずそれが難しくなってしまうのです。

「自分の名前である」ということをしっかりと認識してもらえるように、呼び方を統一することが大切です。

なかなか名前を覚えてもらえない時は、名前に反応した場合にご褒美をあげるのも良いでしょう。

抱っこに慣れさせる

抱っこをすることは、さまざまな場面で必要になります。

例えば散歩中に犬が歩くには危険な箇所があったり、突然他所の人やペットなどが近づいてきた場合など。

愛犬を守り、思いがけないトラブルを避けるためにも、いざというときにサッと抱っこができるようにしましょう。

犬の中には抱っこが苦手な子もいます。急に持ち上げられれば当然びっくりして、抵抗したり降りようとしてしまいますね。

優しく声をかけながら、体の横から胸の下に片手を入れ、もう片方の手でお尻をしっかりと支えながら持ち上げます。飼い主さんの体と密着させてあげることがポイントです。

マンション内は抱っこをして移動する、などのルールを設けている住宅もあります。

きちんとマナーを守るという点でも、抱っこがスムーズにできるようにしておきましょう。

顔や体を触られることに慣れさせる

顔や体に触られることに慣れていないとどうなるでしょうか。

- 動物病院の診察時に暴れてしまう

- 処置に時間がかかる、処置を拒否される

- 歯磨きができない

- 爪切りができない

- ブラッシングができない

などの日々のお手入れができないなど、たくさんの問題が出てきてしまいます。

子犬の頃から顔や体に触られることにしっかりと慣らしておくことはとても大切です。

日常的なお手入れができないことは健康維持ができない、ということにもつながってしまいます。

また飼い主さん家族だけではなく、他所の人に体を触れられることにも慣れていると良いでしょう。

あわせて読みたい

コマンド(指示する合図)の言葉は短く

しつけを実際に行なっていく上で「飼い主からの指示を愛犬に分かりやすく伝える」ということは基本かつ重要です。

愛犬が理解しやすいような短い言葉で指示を出していきましょう。

さらにハンドサイン(手の動き)もプラスしてあげるとより理解がしやすく、指示が通りやすくなります。家族間で言葉やハンドサインを共有して統一するようにしましょう。

どのしつけもまずは①アイコンタクトを取り、②指示通りにできたらご褒美を与える(褒める)、というやり方で進めていくのが基本の流れです。

できたらしっかりと褒めてあげることで、「こうすれば褒めてもらえる」「こうすればご褒美がもらえる」という正解を理解するようになります。

ハンドサインは以下にご紹介するものが正しい、というわけではありません。一貫していれば大丈夫です。

飼い主さんが行いやすいもので取り入れてみてください。

お座り

「お座り」「座れ」などの言葉と同時に、人差し指を1本だけ立てます。

興奮している時や、覚えたての頃は、犬の顔が上を向くように目線より上に指を上げ、軽くお尻を押して誘導してあげると良いでしょう。

このとき、強くお尻を押したり無理強いをすると、しつけの時間が強制される嫌な時間になってしまうため絶対にやめましょう。

「お座りは自分でお尻を床につけること」だとしっかりと覚えてもらいましょう。

伏せ

「お座り」の状態から「伏せ」と言いながら、地面と並行に出した手のひらを上から下へ動かします。

スムーズにいかない場合は、下に動かした手をそのまま少し前に引いて誘導してみると良いでしょう。

伏せは犬の成長度合いによっては少し難しい場合もあるので、他の指示が通るようになってからでも良いでしょう。

待て

「待て」の言葉と一緒に、手のひらをジャンケンのパーの形にして出します。

待てができる時間は最初は数秒でもOKとしましょう。少しずつ伸ばしていくことが大切です。

徐々に慣れてくれば、きちんと長い時間キープできるようになります。

よし

「よし」「OK」「いいよ」などの言葉を使います。

愛犬を褒めるときに「よしよし」と言っている場合は、「よし」以外の言葉を使う方が、犬は理解しやすいでしょう。

「よし」は何か指示を出した後に「終わり」を理解させるため、最も使うコマンドでもあります。

「よし」と言うときは少し高めの声で言い、メリハリをつけてあげましょう。

おいで

「おいで」「こい」などのワードを使用します。ハンドサインは手招きなど。

特に屋外などで重要になります。呼び戻しができないと、犬に危険が迫っている場合などに反応してくれないこともあります。

愛犬が走り回ったりして興奮している状態よりも、呼ばれて飼い主さんのところへ行った方が良いことが起こる、と思わせるように「おいで」は優しい声で言ってあげることも大切です。

お手

「お手」と声をかけたとき、犬が右足を持ち上げて飼い主の手のひらにのせること。

一見しつけとはあまり関係ないようですが、足の汚れを拭いたりなどがスムーズにできるというメリットがあります。

無理やり足を握る、持ち上げるなどはしないようにして、犬が自分から足を持ち上げてくれるようにトレーニングしましょう。

ダメ

低く落ち着いたトーンの声で「ダメ」「ノー」などの言葉を使用します。腰に手を当てたりなどのハンドサインで行います。

一度にダメを何度も言ってしまうことが続くと、慣れてしまって効果が薄くなります。

また「ダメ」の指示がきちんと通ったら、しっかりと褒めてあげましょう。

ハウス

「ハウス」と声をかけながらケージなどを指さします。

来客があって興奮してしまう場合などに指示を出す必要があるので、ハウスも覚えさせておきましょう。

おやつなどをハウス内に置いておき、自らハウスへ入っていったら「ハウス」と声をかけます。

扉を開けた状態で褒めてあげて、自らハウスへと入るようになったら扉を閉めた状態の訓練も行います。

はじめは扉を閉める時間を短くして、愛犬が慣れてきたら徐々に時間を延ばして行くとよいでしょう。

大前提として、クレート内が犬にとって落ち着けて、居心地の良い環境であるように整えてあげる必要があります。

コマンド通りできたら褒めてご褒美を与える

トレーニングをする上で覚えておかないといけないのは、「指示通りにやったら良いことがある」と思ってもらえるように進めると言うことです。

その点で、おやつや数粒のフードをご褒美としてあげる、ということはとても効果的です。

指示を出すときに手に握りこんで行います。コマンド通りにできたらあげる、ということを繰り返し行なっていくことで、しつけが身についていきます。

ご褒美については、おやつはもちろん、食いつきが良いようであればいつも食べているドライフードでOK。

愛犬の様子を見ながら、楽しく効果的に行なっていきましょう。

今井 愛

ご褒美だからと「与えすぎ」はNG。栄養バランスが崩れてしまったり、太ってしまう原因となります。

おやつの目安は、1日に必要なカロリーの10%まで。与えすぎないよう調整してあげましょう。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

「叩く・大声で叱る」はしつけにならない

危ないことをしたときなどに「叱る」ことは大切です。このとき、低い声で素早く行いましょう。

やってはいけないのは、大声を出したり叩いたりすること。マズルを握ったりする人もいますが、このようなことは絶対にやめましょう。

これでは恐怖心を持たせてしまい、それがエスカレートすることで攻撃性が高まったり、愛犬との信頼関係が崩れる原因にもなります。

指示が通らないときは、その場を離れたり、落ち着くまで知らないふりをする、といった対応が効果的。

長々と叱っていると、犬は何に怒られているか分からなくなってしまったり、構ってもらえていると勘違いすることもあります。

決して感情的にならず、飼い主も犬も冷静な状態でトレーニングを行うことが大切です。

あわせて読みたい

しつけは短時間を毎日繰り返し行うことが大切

飼い主にとって、とても大切なのが「根気強くしつけを行う」ということです。

人間の言葉が完璧に理解できるわけではないので、短期間で終わるものではないのだと理解して気長に構えましょう。

また何十分も何時間も犬は集中できないため、1回あたりの時間は短めにすることも非常に大切。人間も長時間の勉強が辛いのと一緒です。

毎日、少しずつでいいので短時間で済ませるようにすると、お互いに負担なくトレーニングすることができますよ。

犬にもさまざまなタイプの子がいます。ゆっくりと覚えていく子もいるので、その子に合わせて行なっていきましょう。

根気強く繰り返し、そして適切に行うことができていれば愛犬も応えてくれるでしょう。

犬の基本的なしつけ(トレーニング)の手順

しつけは基本的な流れさえ覚えてしまえば、特別なことが必要になるということはありません。

しつけはマナーとしても必要なことですが、愛犬と飼い主さんの快適な生活を作るものでもあります。

特にまだお互いに慣れていない最初の頃は戸惑いがちなので、重要な2つのポイントを押さえておきましょう。

おやつやおもちゃを持ってコマンドを出す

まずコマンドを出すときには、おやつやおもちゃなどの"犬が興味を持っているアイテム”を手に握り込んでおきます。

そのままコマンドを愛犬に向かって出しましょう。ハンドサインをつければ、さらに理解が深まる場合もあります。

また、コマンドを出す前にしっかりとアイコンタクトを取ることも大切です。

最初は出したコマンドがどういった行動だと正しいのか、犬も理解できません。

まずは愛犬が正解の行動をとるよう誘導してから、コマンドを明確に示してあげると、コマンドと行動が結びついてきます。

指示通りできたら褒めておやつを与える

愛犬が指示通りに行動できたら、高く優しい声でしっかりと褒めてあげましょう。

コマンドを出すときに持っていたおやつをあげながら、優しく声をかけることが大切です。

「指示を聞いたら良いことがあった」と愛犬にきちんと学習してもらい、自信をつけてもらいましょう。

褒めるという行為は必要不可欠です。正しい行動を取ることができたら、必ず褒めてあげてください。

あわせて読みたい

犬のしつけ(トレーニング)を始める前の必要な触れ合い

犬のしつけを始めると、愛犬と触れ合う機会がとても多くなります。

しかし、犬にとって触れられて嬉しい部分と、嫌がる部分を理解しておかないと、しつけをスムーズに行うことはできません。

また、しつけは一歩ずつ着実に進めていく必要があります。

まずは触れられることに慣れておかないと、しつけどころではなくなってしまう、ということも考えられます。

ここでは「愛犬と触れ合う方法」、犬にとっては「体に触れられることに慣れる」手順をご紹介します。

犬が触れられて喜ぶ部分、嫌がる部分

| あごの下 | ◯ |

| 耳の下 | ◯ |

| 口 | × |

| 胸 | ◯ |

| 脇 | ◯ |

| 背中 | ◯ |

| 太もも | × |

| 肢先 | × |

| しっぽ | × |

犬によって個体差はありますが、一般的に触れられて喜ぶ部分と嫌がる部分は上記の通りです。

「頭や首・お腹・背中」などは一般的に喜ぶ部分と言われており、最初から触れやすいでしょう。

対して、「口・肢先・しっぽ」などは嫌がることが多いです。

犬の喜ぶ部分はどこなのか、嫌がる部分はどこなのか、実際に触れ合いながら確認していきましょう。

嫌がることが多いとは言っても、施術や治療によって必要になるケースもあるため、触れられることには慣れておいた方が良いです。

犬の抱き方

さまざまなシーンで愛犬を抱き上げる機会があるため、正しく愛犬を抱き上げることができる、というのは大事なこと。

抱き上げ方を理解していないと犬の体に負担がかかりますし、初めてのことであればビックリしてしまいます。

犬を抱き上げるときには、お腹の下に片手を回し、持ち上げるようにして抱き上げます。そして、もう片方の手で犬のおしりを抱えるようにしてください。

このとき、犬の体が地面と平行になるように意識することが大切です。

次のような抱き上げ方は犬の体に負担がかかるため、しないようにしましょう。

| 片手で抱き抱える | 不安定な抱き方となるためNG |

| 前肢だけ持ち上げる | 関節に強い負担がかかるためNG |

| 肩に前肢を乗せる | 怖がりな子は恐怖心を覚えたり、腰に負担がかかるためNG |

抱き方によっては腰に負担がかかることもあるため、正しい抱き方を理解しておきましょう。

ホールドスチール

ホールドスチールとは、飼い主が犬の体に覆い被さることで、犬が飼い主のことを信頼できるようにする方法です。

元々は服従心を育てる目的とされていましたが、体を密着させることでニオイを覚えてもらうためにも利用できます。

また、ホールドスチールができると、興奮状態にある犬を制止できるようにもなります。

やり方としては、飼い主が膝をついた状態で太ももの間に愛犬を座らせ、背後から体全体でゆっくり覆いかぶさります。

信頼関係を育てたり、安心感を持たせるために行う方法ですが、合わない子もいるため嫌がる場合は行わないようにしましょう。

タッチング

タッチングはその名の通り、愛犬の体の色々な部分に触れていく動作のことです。

触れられると嫌がる部分も、お手入れのときや病気、怪我の治療においては、触れられることになります。

そうしたタイミングで大暴れするようでは、犬自身に危険が及ぶため、ある程度は触れられることに慣れてもらわなければいけません。

前述のホールドスチールができていれば、その体勢から前肢に触れていきます。付け根から、徐々につま先へと触れていきましょう。

体を起こした状態で顔周りに触れていきます。特に目や耳などは、日々のケアで必ず触れる部分なので、慣れてもらう必要があります。

そのまま全身に触れつつ、嫌がりやすいお腹や肢先、肉球などを試してみます。

マズルコントロール

マズルは口周りから鼻にかけての部分を表し、触れられると嫌がることの多い部分でもあります。

犬にとって「マズルを掴まれる」ということは服従を意味することになるため、触れられるようになるまでには時間がかかることも多いです。

ただ、マズルコントロールができていると、薬を飲ませるときや歯磨きなどのケアがしやすくなります。少しずつ、子犬期から慣れてもらいましょう。

マズルコントロールは嫌がりやすい

まずは顔まわりから撫でて、愛犬が落ち着いていたらマズルを触ったり、徐々に軽く掴んだりしてみましょう。

このとき、マズルを掴んだらすぐに離すことで、嫌悪感を少しでも軽減させてあげます。

一瞬ではありますが、この行動を取っても抵抗しない場合には、しっかりと褒めてあげましょう。

マズルを掴まれることに慣れてきたら、マズルを掴んだ状態でゆっくりと左右に動かします。その後も問題なければ、今度は上下に動かしてみましょう。

左右上下もクリアできたら、ゆっくりと回します。力は決していれず、優しい力で慣れてもらいましょう。

犬に必ず教えておきたいしつけ(トレーニング)と手順

さまざまなしつけをご紹介しましたが、次は必ず教えておきたいしつけについて解説します。

これらができていないと、愛犬と楽しく一緒に生活することが難しくなる場合もあります。

大切な家族との楽しい毎日のためにも、しっかりと学習させるようにすることが重要です。

トイレトレーニング

愛犬にまず教えたいしつけが、トイレトレーニングです。非常に重要かつ、お互いにストレスなく過ごすために必要なトレーニングとなっています。

きちんと覚えていないと、片付けが大変になったり、お出かけするときに苦労したりします。

トイレは排泄のタイミングに愛犬を誘導することで成功するようになるため、おやつや声掛けで誘導してあげます。

難しそうに思いますが、排泄のサインはいくつかありますので、それを見極めてトイレに誘導してあげましょう。

排泄のサインを見逃さないことが大事

子犬の場合は排泄のサインを見逃さないようにして、成功させてあげること。トイレのサインが出たら、誘導してあげることから始めます。

- 床を嗅ぎ始める

- くるくると回る

- 落ち着きがなくそわそわする

また、成犬の場合もタイミングを計ってトイレに連れて行くことが大切です。

これまで外で行なっていたなどの場合は、ベランダにトイレを設置するなどして対策をしてあげましょう。

どちらの場合も、成功したらたくさん褒めて自信をつけさせてあげることがポイントです。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

甘噛み、噛み癖

子犬の時期の甘噛みはよく見られる行動で、噛む力もまだ弱いことが多いです。

しかし、噛む力がしっかりとついてきた成犬でも、噛み癖があると怪我をしてしまいますし、場合によってはトラブルになります。

犬にとって噛むという行為は自然なことなので、噛む理由に応じて対処することが必要になります。

噛んでも良いものを与えてストレスを発散させてあげたり、噛んできたらその場をすぐ離れる、もしくは「痛い!」「ダメ!」などと短く声を出すことも適切です。

まずは噛む理由を知ること

まずはなぜ噛むのか、と言う原因をしっかり探って対処する必要があります。

子犬の場合は、歯の生え変わりでむず痒いために噛んでいることも考えられますし、怖くて噛んでしまったり、ストレスが溜まっているケースもあります。

子犬の時期は噛んでいいものを教えてあげることが大切で、しつけにより改善することも多いです。

ですが、成犬になって噛む場合は、何か原因が隠れていることもあるので専門家へ相談してみるとよいでしょう。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

吠え癖

吠える、という行動は犬の習性から考えても自然なことです。そのため吠える行為を全くしないようにすることはできません。

吠えること=悪いこと、と考えてしてしまうのは少々乱暴ですが、甘えやワガママによって吠えているのであれば、しつけを行う必要があります。

こちらもまずは吠える理由を知るところから始めなければいけませんが、吠えても無視をし、吠え止んだら対応してあげる、というのが適切です。

このような場合には、「吠えたら要求が通った」という状況を作らないようにしましょう。愛犬が吠えたから、と言っておやつをあげるなどはNGです。

吠えなければ良いことが起こる、と覚えてもらう

必要のないシーンで吠えている場合は、「吠えることをやめたら嬉しいことがある」と学習してもらいましょう。

吠えるのを止めるまでは別の部屋に行ったり、知らないふりをするなどの対処をします。

犬が飼い主に対して懐いていれば、より一層の効果がありますので、ここまでに信頼関係を深めておけると良いでしょう。

やめられたらたくさん褒めてあげる、と言うことを繰り返していきましょう。

あわせて読みたい

お座り

例えば散歩中に他所の人やペットに吠えてしまう、などの際に「お座り」はとても有効です。

愛犬を冷静に、しっかり落ち着かせた状態にするためです。

「待て」「ふせ」などにも繋がるので、きちんと「お座り」の指示が通るようにしておきましょう。

食事の前にもよく使われるコマンドになっているので、基本的なコマンドとして覚えておくとよいです。

伏せ

「伏せ」ができていれば愛犬が騒いだりして、興奮状態になってしまうことを避けられます。

「お座り」同様に落ち着いて行動ができるということなので、しつけというよりは訓練の一種という扱いです。

少し難しい指示ですが、「お座り」ができるようになったら覚えさせるなどしていきましょう。

おいで

「おいで」も他のコマンドと同様にとても大切で、呼び戻しは愛犬に危険が迫っていたりする状況などでも重要な指示です。

例えば夢中で遊んでいるとき、道路に飛び出しそうになったとき、「おいで」の一言で冷静になれるよう訓練します。

遊んで走り回っていたりするとなかなか指示が通らなかったりしますが、「このまま遊んでいるよりも飼い主さんのところへ行った方が楽しい」と学習できるようにしましょう。

待て

「待て」もさまざまな場面で重要になり、驚いて走り出してしまったときなどに有用なので、食事前に訓練することが多いです。

「お座り」「ふせ」と一緒に使うコマンドでもありますので、あわせて覚えてもらうと良いでしょう。

愛犬がじっとしていることが必要な状態というのは、例えば散歩で他所の人やペットとすれ違う際なども考えられます。

他のコマンドにも言えることですが、不要なトラブルを避けるためにもきちんと覚えさせましょう。

ハウス

来客があった際に興奮したり、警戒して吠えてしまうなどを避けるためにも必要なのが「ハウス」です。

チャイムの音に敏感になってしまう子にも効果的で、玄関から不用意に飛び出すことがないような訓練でもあります。

愛犬にとってのハウス(ケージなど)が落ち着いて過ごせる、居心地良い場所であるようにあらかじめ整えておくことも大切です。

犬のしつけ(トレーニング)時の注意点

初めてしつけを行うという人にとって、何が正解で何が失敗なのか、判断に迷うことが多いでしょう。

上手くいかないことも多くなると、イライラが募ってしまい、さらに上手くいかなくなることもあります。

まずは次の4点に気をつけつつ、無理をしないというのが一番のポイントです。

しつけが上手くいかなくても大声で怒鳴ったり、手を出すことは絶対にしない

初めてのしつけ。上手くいく人の方が少なく、最初から何でも上手くいくようなものではないものです。

ですが、愛犬へのしつけに集中すればするほど、上手くいかなかったときにイライラしてしまうでしょう。

「わかっていてもやってしまう」ものではありますが、大声で怒鳴ることや手を出すときは絶対NG。

何があってもこうしたしつけは適切でないため、しつけを始める前に肝に銘じておくことが大切です。

上手くいかなかったときに名前を呼ばない

意外と多くやってしまうのが、上手くいかなかったときに愛犬の名前を呼んでしまうということ。

例えばイタズラをしているとき、粗相をしてしまったとき、ふとした瞬間についつい愛犬の名前を呼んでしまうことがありますよね。

実際にこれは筆者も体験したことで、良くないことだとわかっていても最初に名前が出てしまうものです。

ですが、失敗時に名前を呼んでしまうと、失敗体験と名前が紐づいてしまいます。呼ぶだけならまだしも、叱りながら呼んでしまうと名前に対して悪い印象を植え付けてしまうことになるのです。

「名前を呼ばれる=叱られる」と思ってしまうので、上手くいかなくても名前を呼ばないようにしましょう。

成功と失敗を統一する

トレーニング中に統一しなければいけないことが、成功体験と失敗体験を区別し、統一することです。

成功したら褒めるというのはもちろんのこと、失敗したら失敗であるということを覚えてもらうことも、大事なポイント。

これを統一していないと、何が成功で何が失敗なのかわからなくなり、愛犬自身が困惑することになります。

成功したなら褒めてあげる、失敗したなら注意してあげる、これを統一してあげましょう。

犬のしつけ以外で教えておきたいこと

しつけ以外に愛犬に慣れておいてもらいたいポイントについてもご紹介します。

日々の生活にしつけは欠かせませんが、こちらのポイントについてもとても重要です。

ブラッシングに慣れさせる

愛犬のお手入れで欠かせないもののひとつにブラッシングがあります。

犬種や毛質にもよりますが、ほとんどの愛犬にとってまめなブラッシングは必要なお手入れ。

毛のもつれや毛玉などを放置してそのままにしておくと、皮膚炎などの原因になることがあるためです。

その他いつもと違う点がないか全身チェックをする時間としても必要です。

子犬のうちからブラッシングを習慣づけて、「特別なこと」ではなく「いつものお手入れ」として学習させましょう。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

ひとり留守番できるようにする

食事や排泄の間隔が短く体調変化が起こりやすい子犬期などは別ですが、愛犬に留守番をしてもらう必要は必ず出てくると言っても良いでしょう。

特に1人暮らしの飼い主さんにとっては重要な問題です。はじめは別々の部屋で過ごす、ということから始めて徐々に進めていきます。

「留守にしても必ず自分の元へ帰ってきてくれる」と学習してもらうようにしましょう。

性格や特徴として長時間のお留守番が難しい子もいますので、愛犬に合わせて考えてあげる必要があります。

また、分離不安症の傾向がある子は、問題行動や体調不良に繋がる場合もあります。動物行動診療科などの専門家に相談しましょう。

あわせて読みたい

お散歩は基本的にリーダーウォーク

リーダーウォークは、飼い主さんが上位であるということを愛犬に理解させるもの、として広まっていました。

これは誤った考えであるということが近年主流であるものの、リーダーウォークの必要性はこの限りではありません。

飼い主さんが主導して歩くことやリードを引っ張ったりさせないというリーダーウォークは、飼い主さんと愛犬の安全を守る上でも非常に大切です。

突然、愛犬に引っ張られたり急に飛び出したりすると、トラブルや事故を起こしてしまう危険性がありますが、こういったリスクから守ってくれる役割もあるのです。

愛犬の安全をしっかりと確保して楽しい散歩にするために、正しいリーダーウォークを行いましょう。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

他の人や犬、物音に慣れさせる社会化トレーニング

子犬の頃の社会化期と言われる時期が最も望ましいのですが、他所の人やペット、物音などさまざまなものに慣れるようにトレーニングしていきましょう。

社会化ができていないと、警戒心や恐怖心から問題行動を取るようになってしまうこともあります。

何に対しても誰に対しても攻撃的になることもあるため、小さな頃からいろいろな刺激に慣れておくことは重要と言えます。

社会化とは「慣れる」こと。愛犬がたくさんのことに慣れて、ストレスなく生活ができるようにしてあげましょう。

犬のしつけを効率化するならしつけ教室もおすすめ

愛犬のしつけがなかなか上手くいかない、忙しくてどうしてもしつけの時間が取れない、ということもありますよね。

そんなときは1人で悩んだり抱え込まず、プロの手をかりることもひとつの案です。

私たち飼い主のストレスは愛犬に伝わってしまいます。そして何より飼い主さん自身がせっかくお迎えした愛犬との生活を楽しめなくなってしまうのは残念ですよね。

しつけ教室やドッグトレーナーによる指導セミナー等は数多く存在します。また、かかりつけの獣医師さんへ相談するのも良いでしょう。

飼い主さん自身が納得いくもの、そして愛犬にマッチしていると思える教室やトレーナーを選んでみると良いですよ。

的確なアドバイスをもらえることがほとんどなので、自宅でのしつけもグッと楽になるのではないでしょうか。

犬のしつけは時間をかけて楽しみながら実践しよう!

前提として、愛犬のしつけには、時間がかかるものだと思っておいたほうが良いです。

犬種差・個体差はありますが、学習してもらえるまで根気強く接していくことが大切です。

そして何よりポイントになるのが、飼い主さん自身もしつけを楽しむこと。

しつけは愛犬に「指示通りにできたら楽しいことがある」と思ってもらうことが基本にあります。

私たち飼い主も楽しみながら行えれば、きっと愛犬にも伝わるはずです。

ご紹介したポイントを参考にして、ぜひしつけを楽しんでみてくださいね。

しつけは双方にとって必要なことではありますが、あまり気負わず、無理強いをせずに構えてください。

私たち飼い主と愛犬が楽しく暮らすための魔法の呪文、のように考えて日々行っていきましょう。

この記事の執筆者・監修者

獣医師/登録販売者

獣医師のほか、登録販売者、薬膳・漢方検定の資格を保有。

動物病院やペットオーナー向けのセミナーや相談会の経験を活かし、愛犬や愛猫との暮らしをサポートをするため株式会社を設立。

現在は、おてんばなキャバリアと生活中。

Instagram「まいにちごはん」では、楽しく”健康に”過ごすためのごはん情報をお届けしています♪

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)