毎日の食事は、健康な体を作っていくために欠かせないこと。特に体の未発達な子猫と暮らす飼い主さんは、愛猫にはたくさんごはんを食べてすくすく育ってほしいと感じることでしょう。

しかし「愛猫があまりごはんを食べてくれない……」と困っている飼い主さんも、いるのではないでしょうか?

今回は、子猫がごはんを食べない理由や対処法、病院へ行くかどうかを見極めるポイントなどを解説します。

子猫を迎え入れたばかりの人やこれからお迎え予定の人は、ぜひ一度目を通してみてくださいね。

この記事の結論

- 子猫がごはんを食べないなら、まずはその理由を探る必要がある

- フードや環境を整えるだけでも、問題なく食べ始めることがある

- 生後4か月頃までは1日以内、それ以降は1日~2日以内で判断する

- お迎え初日は特に緊張することもあり、食べないこともある

目次

子猫がごはんを食べない原因と対処法

子猫がごはんを食べてくれないときには、どのような原因が考えられるのでしょうか。

食事は健康の基本となるため、愛猫の食欲がないと心配になってしまいますよね。子猫がフードを食べてくれない理由は、猫本来の習性・環境などさまざまなことが考えられます。

おうちに来てからすぐに食べてくれる子もいますが、環境の変化にストレスを感じやすい猫は食事に手を付けないことも多いです。

ですが、成長期である子猫のうちは、しっかりとごはんを食べて体を作っていかなければいけません。

満足に食事を取らず、体に悪影響が出ないよう、もし食べてくれなかったらなぜ食べないのか、その理由を飼い主さんは知っておく必要があるのです。

猫の習性によるもの

猫がごはんを食べなくなる原因として、「ネオフィリア」と「ネオフォビア」という2つの習性が考えられます。

| ネオフィリア | 新しいものを求めるのと同時に、慣れたものに飽きてしまう |

| ネオフォビア | 新しいものに対して恐怖を感じてしまう |

ネオフィリアとは新しいものを好むことであり、新しい味や食感を求めます。猫は特にこの習性が強く出る子が多いです。

今まで食べていたフードを突然食べなくなってしまうのは、ネオフィリアの習性が影響している可能性が考えられます。対してネオフォビアとは新しいものを嫌うことであり、ネオフィリアとは正反対の習性です。

警戒心が原因となる場合が多く、今まで食べていたものと違う匂いや形状だと食べてくれないことがあります。

お迎えしてからしばらくは環境の変化から警戒心が高まっているので、ペットショップやブリーダーさんのもとで食べていたフードを与えるのがおすすめです。

対処法

- フードを変更する: 嫌がっているようなら、別のフードを試してみましょう。

- 数種類のフードをローテーションする: 飽きないように、数種類のフードを交互に与えてみると良いでしょう。

- フードを与えている場所を変える: 静かで落ち着ける場所に食器を移動させてみましょう。

- 鼻に少しつけて食べさせる: 匂いを嗅がせたり、鼻先に少しだけつけて、食べ物だと認識させてみましょう。

フードが好みじゃない

人間と同じように猫にも味や食感などに好みがありますので、好きじゃなければ食べません。

今まで食べていたフードを食べなくなったのであれば食べ飽きが原因と考えられますが、新しいフードを食べない場合は、単純に愛猫の好みではないのかもしれません。

魚がメインのフードを食べないのであれば肉メインのものに変えてみるなど、愛猫の好みに合うフードを探してみましょう。

小分けパックや小容量のフードを購入し、複数の味を試しながら好みの味を見つけるのがおすすめです。

対処法

- フードを変更する: 食いつきが悪い場合は、別のメーカーや種類のフードに変更してみましょう。

- トッピングをする: 食いつきを良くするために、ウェットフードや猫用ふりかけ、ゆでたささみなどを少量トッピングしてみましょう。

- おやつの量を減らす: おやつでお腹がいっぱいになっている可能性も。おやつの量を減らすか、一時的にやめてみましょう。

環境の変化によるストレス

猫は環境の変化に強いストレスを感じる動物です。人間でも環境の変化が苦手な人がいますが、それは猫も同じです。主に以下のようなことが、猫のストレスの原因になると考えられます。

- 引っ越し

- 飼い主さんに子供が生まれた

- 新しい愛猫を迎え入れた

- 食器が変わった

- 夏の暑さによる食欲不振 など

特におうちにお迎えしたばかりの子猫は、新しい環境に慣れず緊張しています。慣れるまでは必要以上に構いすぎず、そっと様子を見守りましょう。

対処法

- フードを与えている場所を変える: 騒がしい場所を避け、猫が安心してご飯を食べられる静かな場所に食器を置きましょう。

- たくさん遊んで活動量を増やす: ストレスを解消し、お腹を空かせさせるために、たくさん遊んであげましょう。

ドライフードに慣れていない

子猫のごはんは、ウェットフードやお湯・ミルクなどでふやかしたドライフードからはじまるのが一般的です。

ドライフードを食べ慣れていない猫にとっては、粒の大きさや硬さが原因で食べたがらない可能性もあります。

- 硬すぎる

- 香りが少なく興味を惹かれない

- 粒が大きすぎる など

いきなりドライフードに切り替えるのではなく、ウェットフードにドライフードを混ぜたりふやかす度合いを調整したり、少しずつ慣らしていくのがおすすめです。

対処法

- ライフステージに合わせたフードにする: 離乳期の子猫には、離乳食や子猫用のフードを選びましょう。

- フードを少しふやかして温める: ぬるま湯でドライフードをふやかすことで、柔らかくなり、食べやすくなります。また、温めることで香りが立ち、食欲を刺激します。

- 飼い主さんが手から与える: 飼い主さんの匂いがついた手から少しずつフードを与えて、食べ物だと認識させてみましょう。

ケガや病気による食欲不振

口内炎・歯周病などで口内に傷がついていたりお腹の調子が悪かったりと、体調不良が原因で食欲が落ちることも。

子猫は免疫力・体力が成猫に比べて低いため、あらゆる病気に感染するリスクがあります。

感染症が原因である場合、体力のない子猫は一気に病状が悪くなってしまう可能性もあるほどです。少しでも気になることがあれば、早めに動物病院へ相談しましょう。

対処法

- フードの回数や量を調節する: まずは、消化器への負担を減らすため、少量ずつ何回かに分けて与えてみましょう。

- ただし、自己判断は禁物: 下痢や嘔吐、発熱、ぐったりしているなど、食欲不振に加えて明らかな症状が見られる場合は、迷わず動物病院を受診してください。子猫は体力がなく、すぐに重症化してしまうため、早期の対応が非常に重要です。

活動係数

愛犬の1日あたりのフードの量

g

2回に分けて与える場合 g/1回

3回に分けて与える場合 g/1回

4回に分けて与える場合 g/1回

愛犬の1日あたりに必要なカロリー

kcal

愛猫は大丈夫?子猫の月齢ごとの体重増加の目安と給与量

子猫の成長は個体差が大きいため、以下の表はあくまで一般的な目安としてご活用ください。

また、フードの給与量は製品によってカロリーや栄養価が異なるため、必ずお使いのキャットフードのパッケージに記載されている給与量ガイドラインを最優先してください。

| 週齢/月齢 | 体重増加の目安 (1日あたり) | 1日の給与量目安 (ドライフード) | 1日の食事回数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 0-3週齢 | 約10g~20g | 必要な場合は猫用ミルクを少量ずつ頻繁に | 6-8回 (2-3時間おき) | この時期は母乳が主食。 母乳が足りない、または孤児の場合は猫用ミルク。 体温管理も重要。 |

| 4週齢 | 約10g~20g | 少量 (離乳食開始) | 5-6回 | 離乳食を開始する時期。 子猫用ドライフードをふやかしてペースト状にしたものから。 |

| 5-7週齢 | 約10g~20g | 適切な量を分割して | 4-5回 | ウェットフードとの併用も検討。 |

| 2ヶ月 (約8週齢) | 約20g~30g | 30g~60g | 3-4回 | 多くのブリーダーや保護団体からお迎えされる時期。 活発になり、遊びを通して社会性を学ぶ。 |

| 3ヶ月 | 約20g~30g | 40g~80g | 3回 | 遊びがさらに活発に。 便の状態や体重の増え方を毎日チェック。 |

| 4ヶ月 | 約20g~30g | 50g~90g | 2-3回 | 永久歯が生えそろう時期。 フードの硬さや種類を考慮。 |

| 5ヶ月 | 約20g~30g | 60g~100g | 2-3回 | 成長のピークを過ぎてくる頃。 体重増加のペースが少し緩やかになる。 |

| 6ヶ月 | 約10g~20g | 60g~110g | 2-3回 | 性成熟が始まり、去勢・避妊手術を検討する時期。 手術後は必要に応じてフードの見直しを。 |

| 7-12ヶ月 | 約5g~10g または安定 | 子猫用フードの指示に従う | 2回 | 成長が緩やかになり、成猫の体格に近づく。 12ヶ月を目安に成猫用フードへ切り替える。 |

個体差

子猫の体重や活動量、代謝には個体差があります。上記の数値はあくまで目安とし、子猫の体型(ボディコンディションスコア)や便の状態、元気があるかなどを総合的に判断し、必要に応じて給与量を調整してください。

フードのパッケージ

必ずお使いのキャットフードのパッケージに記載されている推奨給与量を確認し、それに従ってください。製品によって成分やカロリーが大きく異なります。

獣医師への相談

不安な点がある場合や、子猫の成長が思わしくないと感じる場合は、速やかに獣医師に相談してください。

水分補給

新鮮な水をいつでも飲めるように、複数箇所に水飲み場を設置しましょう。

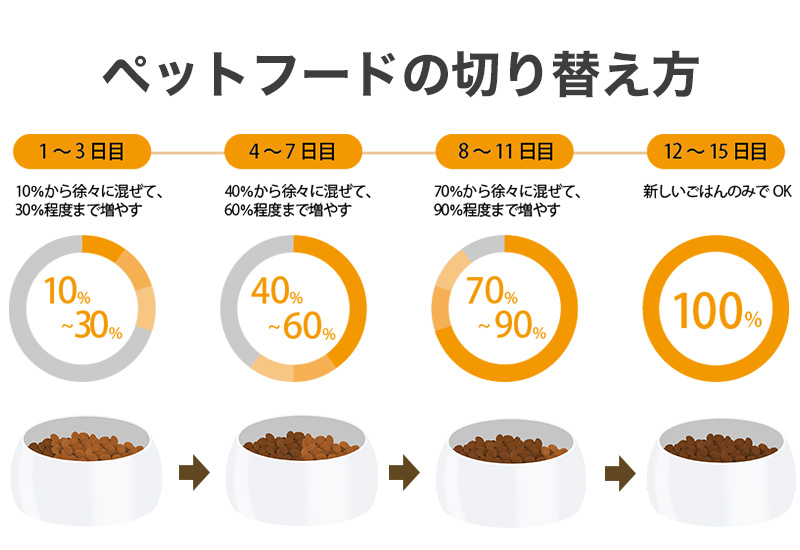

フードの切り替え

フードを切り替える際は、急に変えず、7~10日ほどかけて新しいフードを少量ずつ混ぜながら徐々に割合を増やしていく「段階的な切り替え」を行ってください。これにより、消化器系のトラブルを防ぎやすくなります。

子猫用キャットフードの選び方

お店にはさまざまなキャットフードが販売されていて迷ってしまいますが、パッケージには必ず対称年齢が記載されています。愛猫の月齢と合うものを選んであげましょう。

猫は美食家だと言われており、味の好みに偏りが出やすいですが、成長期に栄養バランスの摂れた食事をとることで成長後も偏食になりにくくなるとされています。

月齢のほかにも子猫のキャットフード選びの際には注意すべきポイントがあるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

離乳期に与えるフードの選び方

離乳期の子猫には、「離乳食」や「子猫用総合栄養食」と記載されたフードを選びましょう。これらのフードは、子猫が必要とする高カロリー・高タンパク質をバランス良く含み、消化しやすく作られています。

- ドライフード: そのままでは硬すぎて食べられないため、ぬるま湯でふやかして与えます。

- ウェットフード: 柔らかく、水分も豊富なので、離乳期の導入食として適しています。

ミルクから離乳食への移行方法

急にフードを切り替えると、子猫の消化器に負担がかかるため、徐々に慣れさせることが大切です。

- 第1ステップ(生後3週〜4週頃):

- 粉ミルクからスタート: まずは、子猫用ミルクをぬるま湯で溶いて与えます。

- 離乳食を混ぜる: 子猫用ドライフードを細かく砕き、ぬるま湯で柔らかくふやかしたものに、猫用ミルクを少量混ぜてペースト状にしたものを与えてみましょう。

- 第2ステップ(生後4週〜5週頃):

- 徐々にミルクの量を減らす: 離乳食に混ぜるミルクの量を少しずつ減らし、フードの割合を増やしていきます。

- 徐々に硬くする: 離乳食の水分量を減らしていき、徐々に硬さに慣れさせます。

- 第3ステップ(生後6週〜7週頃):

- ドライフードへ移行: 最終的に、ドライフードをそのまま食べられるように練習を重ねます。この頃には、ほとんどの子猫が自力で固形食を食べられるようになります。

離乳食の与え方と注意点

- 清潔な食器で: 細菌の繁殖を防ぐため、食器は毎回きれいに洗いましょう。

- 小皿で与える: 平らな小皿に盛り付けると、子猫が食べやすくなります。

- 温める: フードを少し温めると、香りが立ち、食欲を刺激します。ただし、熱すぎるとやけどの原因になるため、人肌程度に温めましょう。

- 食べない場合は無理強いしない: 食欲がない場合は無理に与えず、様子を見ましょう。ただし、元気がない、下痢をしている、嘔吐を繰り返すなどの症状が見られる場合は、迷わず獣医師に相談してください。

適切な時期に適切な方法で離乳食を与えることが、子猫の健康な成長に繋がります。焦らず、子猫のペースに合わせてゆっくりと進めましょう。

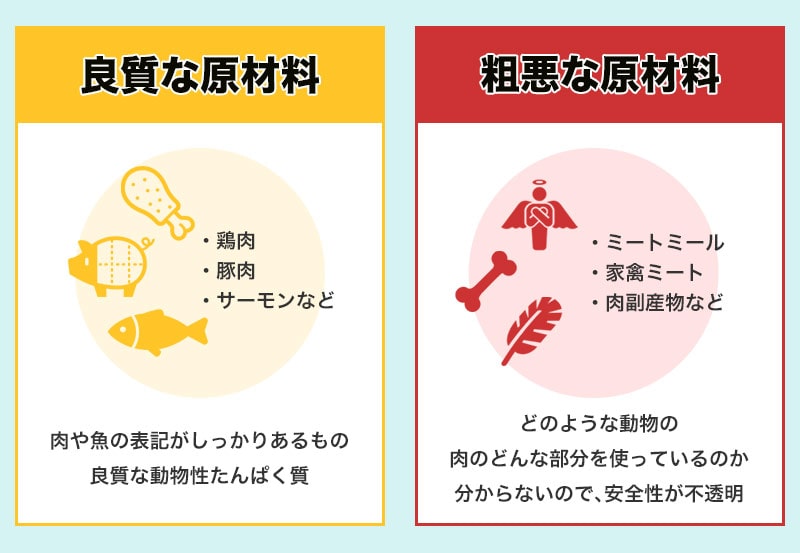

主原料が肉や魚

フードは、主原料に肉・魚などの動物性タンパク質を30%以上使用しているフードを選びましょう。

猫は完全肉食動物のため、健康的な体の発達に肉・魚が欠かせません。特に、猫が必ず摂取しなければならない「タウリン」という栄養素は、植物性食材にはほとんど含まれていないとされています。

また、猫は穀物を消化するのが苦手です。特に生の穀物は消化することができません。成分表を確認し、子猫の体の発達に必要な栄養を摂取できるようにしましょう。

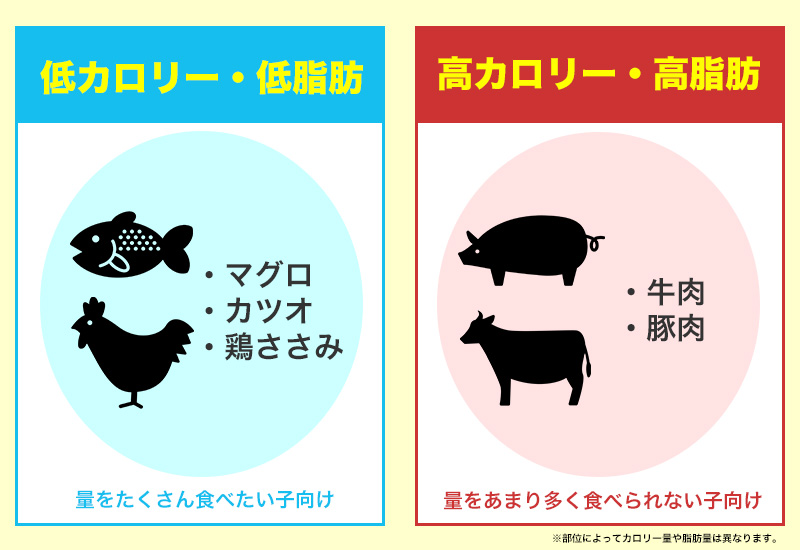

高カロリー・高タンパクの総合栄養食

これから体を作り上げていく子猫の時期はエネルギーの消費量が多く、高カロリー・高タンパクな食事が必要となります。

まだ食の細い子猫が十分なカロリーを得るためには、高カロリーである原材料の牛肉や豚肉などを使っていると効率よく摂取できるでしょう。

子猫に必要な栄養とカロリーをバランスよく摂取できるよう、主食は総合栄養食や総合栄養食基準で作られているキャットフードを選びましょう。

フードのパッケージに対称の月齢や、一般食か総合栄養食かの記載があるので確認してみてくださいね。

最近では一般食の中にも総合栄養食基準で作られているものが出てきているため、おやつばかり与えないようにしましょう。

添加物が未使用・できるだけ少ない

天然の添加物であれば問題ありませんが、人工添加物は猫にとって不要なものも多いため、入っていない方が安心感は高いでしょう。

添加物は栄養バランスを維持するために必要であるものの、人工添加物は安価であることから価格を安くするために使われることも多いです。

中でも使用量に制限が設けられており、危険な添加物とされているのが以下のとおりです。

危険な添加物

- 亜硝酸ナトリウム

- エキシトシン

- BHA、BHT

- 赤色◯号、青色◯号、黄色◯号

特に着色料においては見た目をよくするために使われており、味や栄養・保存性には関係しません。

日本国内で流通・販売しているキャットフードは『ペットフード安全法』の基準を満たしているものであるため、過度に恐れる必要はありません。

ただ、必要以上に摂取して後悔することもないよう、成分表は必ずチェックしましょう。ビタミンEやローズマリー抽出物など、天然由来の添加物を選ぶと安心です。

食べやすい粒のサイズ・硬さ

子猫は口が小さく、歯や顎などもまだ発達していません。硬すぎたり大きすぎたりするフードは食べにくいため、粒の大きさや硬さをよく確認しましょう。

お湯やミルクでドライフードをふやかしてあげると食べやすくなります。

ふやかす際は火傷をしないよう、必ず飼い主さんの手で触って温度を確認してください。「少しぬるいかな?」と感じるくらいの温度がベストです。

継続できる価格か

食事は毎日欠かせないものなので、継続できる価格であるかどうかも確認しましょう。

高級キャットフードは値段が高いだけに厳選した食材を使用しているものが多いですが、リーズナブルなフードでも成分がよいキャットフードはあります。

ごはんを食べないときには、香りの強い高級キャットフードにすることで、それだけでも食べるようになることがあります。

コストパフォーマンスも重視しながら、納得のいくフードを探してみてくださいね。

香りの強いキャットフードは食いつきに注意

筆者も一度、ごはんの食いつきが悪いときに、高級なキャットフードに切り替えたことがあります。

そうすると劇的に食いつきが良くなった経験はあるので、ごはんを食べない問題が簡単に解決しました(実際には食べるのに時間がかかる程度)。

ただ、あまりに食いつきが良すぎるため、今度は早食いの傾向が見られるようになり、苦労したものです。

ドカ食いや一気食いをしすぎてしまわないよう、一日に与える回数を増やして調整するようにしています。

「ごはんを食べてくれるようになった!」というのは嬉しいことですが、早食いは吐き戻しや消化不良の原因にもなりますので、食器に工夫を施すなどの対策が必要になります。

子猫にごはんを与えるときの注意点

ごはんを食べるということは一生涯必要なことであり、猫の健康にとって欠かせないことです。

誤った方法で与えたり正しく管理ができていないと、体調不良の原因になってしまいます。これから子猫を迎え入れる予定の人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

置き餌はできるだけ避ける

愛猫がごはんを食べてくれないと「そのうち食べるかも」とフードを置いておきたくなりますが、置き餌はおすすめできません。

長時間フードを放置していると風味が衰えてしまったり、酸化して品質が劣化してしまいます。

子猫のフードはウェットタイプやドライフードをふやかしたものが多いですが、水分を含むフードは劣化が早いです。特に梅雨や夏など気温が高く湿気が多い季節は腐敗が早いため、注意が必要です。

また、いつでもフードが置いてあるとごはんへの興味が薄れてしまう可能性があります。置き餌はせず、ごはんの時間になったらフードを出してあげるようにしましょう。

ふやかしたフードを残したら捨てる

お湯やミルク・スープなどでふやかしたフードは、食べ残したらすぐに処分しましょう。水分を含んだフードは、通常のドライフードよりも早く劣化してしまいます。

劣化したフードを口にするとお腹を壊したり体調を崩す原因となるため、「もったいない」と思わず処分しましょう。

子猫は一度にたくさんのフードを食べられないので、ごはんを多く作りすぎないようにすると食べ残しを防げます。

フードの切り替えは段階的に行う

フードの種類を切り替える際はいきなり新しいフードに変えるのではなく、今までのフードに混ぜながら少しずつ変更しましょう。

急にフードが変わると警戒して食べてくれなかったり、お腹を壊すことがあります。以下を目安に、段階的に切り替えを行うのがおすすめです。

ウェットフードからドライフードに切り替える際も同様に、少しずつドライフードの割合を増やしていくとよいでしょう。

子猫がごはんを食べずにこんな症状が出ている場合は動物病院へ

元気があって尿や便にも異常がなければ半日ほど様子を見てもよい場合が多いですが、元気がなかったり具合が悪そうな場合は注意が必要。

子猫は成猫と違って体力・免疫力が低いため、あっという間に容態が悪化してしまうことも、珍しくありません。当てはまる部分があれば、早めに動物病院を受診してくださいね。

元気がない

食欲がないだけでなく元気もない様子であれば、体調不良や病気の可能性が考えられます。

子猫は体調が変化しやすく、急に容態が悪化してしまうことも。ぐったりしていたり、寝てばかりいるようだと注意が必要です。

反対に食欲はないけれど走り回る元気はある、という場合にはお腹が空いたら食べてくれるようになることが多いです。

自己流で対処法を考えたり長時間様子を見るのではなく、早めに動物病院へ相談するのがおすすめです。

数時間経って何も食べない

子猫は成猫と違い、まだ十分な体力がついていません。そのため、数時間絶食状態になるだけでも注意が必要です。以下の時間を目安に、動物病院へ相談しましょう。

| 生後 | 注意したい時間 |

|---|---|

| 生後1か月~2か月 | 8時間以内 |

| 生後2か月~3か月 | 12時間以内 |

| 生後3か月~4か月 | 16時間以内 |

上記の時間帯はあくまで目安であり、早めに病院に行くのに越したことはありません。

受診が遅れると体調の回復が遅くなったり重症化してしまったりするおそれがあるので、躊躇せず病院に連れていきましょう。

成猫になってからは「2日以上食べない場合」が目安とされていますが、子猫の場合は成長期です。2日間も様子を見ることは避けましょう。

子猫は成長期なので、しっかりと栄養を摂取する必要があります。場合によっては強制給餌が必要になるケースもあるため、必ず獣医師に判断を仰ぎましょう。

嘔吐や下痢をする

ごはんを食べないだけでなく、嘔吐・下痢などの明らかな体調不良が見られる場合はすぐに動物病院を受診しましょう。

子猫は容態が急変することも多いため、様子を見るのではなく早めの対応をおすすめします。

嘔吐・下痢のほかにも「寝てばかりいて元気がない」「水すら飲まない」といった症状がある場合も要注意です。愛猫の様子をよく観察し、異常が見られたら動物病院を受診してください。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)