愛猫と一緒に過ごしていると、優しく接しているのになぜか威嚇されてしまったり、撫でようとすると逃げられてしまうことってありますよね。

猫には快適に過ごせる距離や接し方があるため、それを知らずに近づくと警戒されてしまう恐れがあります。

あらかじめ逃げる理由や原因を把握していないと、可愛がろうと思っても、逆に嫌われてしまうことになりかねません。

そんな経験をお持ちの飼い主さんに、この記事では猫が逃げてしまう理由や原因、その対処法について解説します。

この記事の結論

- 猫が逃げるのは警戒心やストレスなど、さまざまな理由があり、ひとつとは限らない

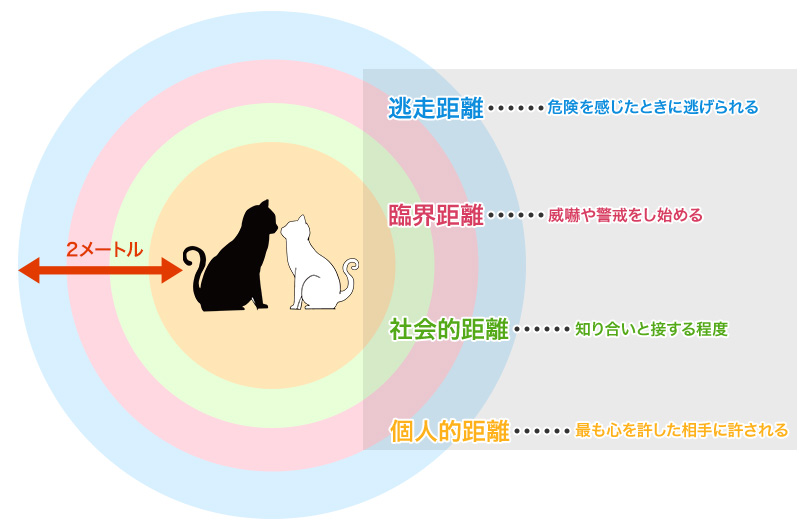

- 猫は2m内に4つのパーソナルスペースがあり、この範囲内に逃走距離と個人的距離が含まれる

- 正しい接し方を理解すれば、愛猫に懐いてもらうことは可能である

- 愛猫が脱走しないように防止策をとり、脱走してしまった場合は適切に対応する

ライター

猫を飼うのが初めてで戸惑うこともありましたが、今では日常に欠かせない大切な存在になっています。

現在はnademo編集部でペットと過ごす上で大切な知識や情報をご紹介しています。

目次

猫が逃げる理由と対策

野良猫であっても、生まれたときから一緒に暮らしている子猫であっても、逃げるときには理由があります。

可愛がっているのに愛猫が逃げてしまうという場合には、無意識のうちに猫の嫌がる行動をとってしまっている可能性があるのです。

また、逃げるのは野良猫だけではありません。飼い猫であっても逃げることはあり、逃げるには同様に理由があると考えてよいでしょう。

猫に逃げられるような行動を取っていれば、当然逃げ出してしまうもの。反対に言えば、猫にとって逃げるような理由がなければ、逃げ出さずいずれは懐いてくれるようになるのです。

人に慣れていない

一番最初に壁としてぶつかりやすいのが、まだ人に慣れていない猫は近づくと逃げてしまうことが多いということです。

保護したばかりの猫やお迎えしたばかりの子猫などはまだ環境に慣れておらず、人への警戒心も強いため、近づくと距離をとりたがる場合が多いでしょう。

人と接していく過程で少しずつ慣れていくものなので、猫のペースに合わせて距離を縮めていってあげましょう。

生まれたときから一緒に暮らすことが出来ている子猫であれば人馴れしていると思いますが、小さい頃から人と暮らしていなければ警戒心を抱くのも仕方がないでしょう。

具体的なシチュエーションと行動例

- 来客があった際、ソファの下や家具の隙間に隠れて出てこない。

- 飼い主が手を差し出すと、サッと後ずさりしたり、低い姿勢で逃げ去ったりする。

- 目を合わせると、すぐに目をそらしたり、唸り声を上げたりする。

対策

徐々に距離を縮める: 無理に触ろうとせず、まずは猫の視界に入る場所で静かに過ごし、存在に慣れさせます。おやつを手の届かない場所に置いてあげることから始め、徐々に近づけていくなど、猫のペースに合わせましょう。

安心できる隠れ家を提供する: いつでも隠れられる場所(キャットタワーの最上段、段ボール箱、ケージなど)を確保し、安全だと感じられる空間を用意します。

優しく話しかける: 高い声でゆっくりと話しかけ、安心できる存在であることを示します。

遊びを取り入れる: またたびのおもちゃや猫じゃらしを使って、遠くからでも遊べる機会を作り、遊びを通して人への警戒心を解きます。

猫が嫌がるニオイがする

猫はとてもニオイに敏感な生き物なので、刺激の強い香りや苦手な香りは避ける傾向にあります。

特に香水や柑橘系の香りは、猫が分解できない成分を含んでいることもあるため注意が必要。人にとっては良い香りでも、猫には有害な場合もあります。

「強い香水をつけている状態だと、猫カフェに入ることはできない」というルールを見たことがある人も多いはず。猫に触れるときはできる限りニオイを抑えて接しましょう。

具体的なシチュエーションと行動例

- 飼い主が柑橘系の香水をつけて近づくと、鼻をクンクンさせて顔を背け、その場を離れる。

- アロマディフューザーをつけた部屋に入ろうとせず、別の部屋にこもる。

- 特定の洗剤で洗ったタオルを嫌がり、その上で寝ようとしない。

対策

ニオイの原因を取り除く: 猫が嫌がる可能性のある香水、芳香剤、アロマオイルなどの使用を控えましょう。猫のいる空間では、無香料の製品を選ぶのが安全です。

タバコの煙に注意: 喫煙する場合は、猫のいない場所で行い、服や手にニオイが残らないように配慮しましょう。

掃除用品の配慮: 強いニオイのする洗剤や漂白剤の使用は避け、猫に安全な製品を選びます。

大きな音や声を怖がっている

猫に限らず人の場合もそうですが、大きな音を立てる人や大きな声で話す人を警戒します。

同時に落ち着いて過ごせる空間や、一緒にいて安心できる人を好む傾向にあります。

ドアの開け閉めが乱暴だったり、大声で話してびっくりさせては身構えてしまいます。猫が安心できるように、落ち着いた姿勢で接しましょう。

具体的なシチュエーションと行動例

- 雷の音が聞こえると、パニックになって隠れようとする、震える、粗相をする。

- 掃除機のスイッチを入れると、急いで逃げ出し、物陰に隠れて出てこない。

- 来客が大声で話したり、子供が甲高い声を出したりすると、すぐに部屋から出て行ってしまう。

- 工事の音や車のクラクションなど、外からの大きな音にも敏感に反応し、耳を伏せて警戒する。

対策

安全な避難場所の確保: 雷や花火など、事前に大きな音が予想される場合は、猫が隠れられる静かで暗い場所(クローゼット、防音性の高い部屋、猫用ケージにカバーをかけるなど)を用意しておきます。

音に慣らすトレーニング: 掃除機などの日常的な音に対しては、最初は遠くで短時間だけ稼働させ、徐々に慣れさせる「音の慣らし訓練」を試みます。その際におやつを与えたり、遊んであげたりして、ポジティブな経験と結びつけます。

穏やかな環境作り: 普段から家の中では大声を出さず、落ち着いた声で話すことを心がけましょう。テレビの音量なども猫がストレスを感じない程度に調整します。

猫と見つめる時間や頻度が多い

猫は見つめられることに苦手意識を持っています動物で、猫が見つめてきても気にしてはいけないのです。

じっと見つめていると、威嚇されていると勘違いして敵意を抱いてしまうこともあります。

飼い主は可愛いと思って見ていても、猫はストレスに感じている可能性があります。可愛がっているのに猫が逃げてしまうと感じるときは、見つめ過ぎていないか注意して接しましょう。

具体的なシチュエーションと行動例

- じっと猫の目を見つめ続けると、猫が目をそらしたり、ゆっくりとまばたきをしたり、最終的にその場から立ち去ったりする。

- 興奮して近づくと、耳を伏せたり、体を低くして逃げようとしたりする。

対策

ゆっくりとまばたきをする「猫のキス」: 目を合わせる際は、ゆっくりとまばたきをすることで、敵意がないことを伝えます。これは「猫のキス」と呼ばれ、猫に対する友好的なサインとして知られています。

直接的な視線を避ける: じっと見つめ続けることは避け、視線をそらしたり、斜め下を見るようにしたりして、猫にプレッシャーを与えないようにします。

距離を置く: 猫が近づいてくるまでは、一定の距離を保ち、猫が安全だと感じるスペースを尊重します。

無理に触ったり抱いたりする

猫が嫌がっているのに無理に触ったり抱いたりするのは止めましょう。

猫は基本的には自由を制限されるのを嫌がる生き物です。自分の好きなように生き、自分の好きなタイミングで好きなことをしたいのです。

そのため抱っこしたり、過度に触ったりを繰り返していると、ストレスを感じて飼い主を嫌ってしまうことにもなりかねません。

適度に撫でてあげるのはよいですが、猫が嫌がる素振りを見せたら無理にスキンシップをはかるのは止めましょう。

具体的なシチュエーションと行動例

- 猫が嫌がっているのに無理やり抱き上げようとすると、体をよじって逃げようとし、場合によっては引っ掻いたり噛みついたりする。

- 寝ている猫のお腹を触ろうとすると、急に体を起こして逃げ出す。

- 抱っこされたときに、しっぽを激しく振ったり、耳を後ろに倒したりする。

対策

猫のサインを読み取る: 猫が耳を伏せる、しっぽを振る、体をこわばらせる、唸るなどの「嫌がるサイン」を見せたら、すぐに触るのをやめます。

触っていい場所を覚える: 猫が触られて嬉しい場所(頭の上、あごの下、頬など)は個体差がありますが、一般的には顔周りを好む猫が多いです。最初は頭や顎の下などから優しく撫で、嫌がらない場所を探しましょう。

抱っこは猫の意思を尊重: 抱っこが好きな猫でも、嫌がるときは無理強いしないことが大切です。抱っこをするときは、安定して支え、猫に安心感を与えるようにしましょう。

過去の体験によるストレスを抱えている

保護猫や野良猫の場合、過去に人間から受けた経験がトラウマになっていることがあります。

以前に飼われていたときに虐待を受けていた場合、人間は怖いものと認識しているため、すぐに逃げてしまうでしょう。

過去にツライ経験をした猫の警戒心は簡単には解けないため、長い目でゆっくりと寄り添ってあげることが大切です。

ただ、保護猫は保護団体等のスタッフさんが努力し、最近では人見知りな保護猫は多くなくなってきています。

具体的なシチュエーションと行動例

- 特定の男性の声や動きに対して過剰に怖がり、隠れる。

- ご飯を与えようとすると、怯えてなかなか近づかない。

- ケージに入ろうとすると、激しく抵抗したり、震えたりする。

対策

根気強く信頼を築く: 時間をかけて、猫が安全だと感じられる環境と、飼い主が安心できる存在であることを示し続けることが重要です。焦らず、猫のペースに合わせましょう。

専門家のサポート: 必要であれば、獣医や動物行動学の専門家(動物病院のしつけ相談など)に相談し、適切なアドバイスや行動修正プログラムを受けることを検討します。

安全な環境の提供: いつでも隠れられる場所や、高さのある場所を提供し、猫がストレスを感じたときに逃げ込めるようにします。

ひとりでくつろぎたい

猫は元々群れる動物ではないため、ひとりでリラックスしたいときもあります。

単独で行動するのは猫の習性によるもので、飼い主さんが嫌われているわけではありません。

猫の方からくっついてくるときは一緒にいたいときですが、そうでないときはひとりでいたいときだと判断して良いです。ひとりでくつろいでいるときは邪魔をせず、のんびりさせてあげましょう。

具体的なシチュエーションと行動例

- 日中の日当たりの良い場所で昼寝をしている最中に、飼い主が近づくと目を覚まして不機嫌そうに立ち去る。

- 高い場所や隠れ家でリラックスしているときに、無理に声をかけたり撫でようとしたりすると、警戒して逃げる。

対策

一人の時間を尊重する: 猫がリラックスしている時や寝ている時は、無理に構わず、静かに見守りましょう。

猫専用のスペースを確保: 猫がいつでも一人になれる場所(キャットタワー、猫用ベッド、窓際の高い場所など)を用意し、そこでは邪魔をしないというルールを家族で共有します。

猫の意思を確認する: 構いたいときは、まず猫の様子を伺い、近づいてくるのを待ったり、ゆっくりと手を差し出して匂いを嗅がせたりするなど、猫が受け入れるサインを見せてから触れ合いましょう。

飼い主さんと遊んでいる

飼い主さんと追いかけっこしたくて逃げている、という可能性もあります。

遊んでいるつもりの時は、「すぐに振り返る、戻ってくる」など追いかけっこをしたい素振りを見せます。

構って欲しがっているときは、一緒に遊んであげることが大切。追いかけっこは難しいでしょうが、猫じゃらしなど、猫用のおもちゃで遊んであげると良いでしょう。

具体的なシチュエーションと行動例

- 猫じゃらしで遊んでいる最中に、獲物を追い詰めるかのように追いかけ回しすぎると、興奮して逃げ回るようになる。

- 手や足を獲物に見立てて遊ぶと、本気で噛みついたり引っ掻いたりしてしまい、遊びの延長で逃げるようになる。

- 遊びが一方的で、猫が飽きているのに無理やり続けようとすると、遊びから離れようと逃げる。

対策

適切な遊び方をする: 猫じゃらしなどの道具を使い、直接手で遊ばないようにします。獲物のように動かし、最後に捕まえさせることで満足感を与えましょう。

遊びの終わり方を意識する: 遊びの最後に「捕獲」の機会を与え、満足させることで、遊びは終わりであることを猫に伝えます。疲れているサインが見えたら、遊びを切り上げましょう。

規則的な遊び時間: 毎日決まった時間に短時間でも良いので遊びの時間を設けることで、猫のストレス発散になります。

飼い猫と野良猫は逃げる理由がやや異なる

飼い猫と野良猫では、育ってきた環境や経験から逃げる理由が異なります。

飼い猫が逃げる場合は、「大声を出す、嫌がっているのに抱っこする」など、猫の苦手な行動を飼い主がとっているケースが多いです。

それに対し、野良猫の場合は人を怖がっている場合が多いです。人に慣れていない、もしくは過去に人から酷い扱いを受けた野良猫は、恐怖を感じて近寄って来ないでしょう。

野良猫は人に対して恐怖心を持っていることが多い

もともと野良猫だった経験を持つ保護猫は、同様に人に対して恐怖心を抱いていることが多いです。そのため生まれたばかりの子猫とは違い、人に慣れるよりも前に恐怖心を払拭することから始まります。

その一方で、野良猫であっても人に対して恐怖心を抱いていないことも多くあるのが現実。嫌がることをされた経験がない子や、優しくしてもらった経験が多い子であれば、人馴れしていることも少なくありません。

保護猫=人に恐怖心を持っているわけではない

保護猫を引き取ると仲良く慣れるまで時間がかかりがちです。しかし最近では保護主さんたちも色々な工夫をして、早く新しい環境に慣れてもらえるよう試行錯誤してくれています。

人馴れしている野良猫もたくさんいますので、大事なことはその子によって対応を変える必要があると覚えておきましょう。

もともとその子の性格もあるので、生まれたときから人見知りで距離を置く、という子もいるのです。人のペースで猫との距離を縮めていくのではなく、猫のペースで距離を縮めていく、というのがおすすめです。

猫のパーソナルスペースと逃げないような接し方

猫と一緒に楽しく過ごすには、猫にも存在するパーソナルスペースを把握しておくことが重要です。猫にも人と同じように、お互いの距離が近すぎると不快に感じる距離感があります。

- 個人的距離

- 社会的距離

- 臨界距離

- 逃走距離

上の図のように親密度合いによって、「個人的距離、社会的距離、臨界距離、逃走距離」などに分類されます。

このパーソナルスペースを理解しておかないと、無理に仲良くしようとして反対に嫌われてしまう可能性もあり得ます。

猫が感じる4つの距離

個人的距離

個人的距離は、最も心を許した相手に許される距離感です。猫に信頼されている飼い主や仲の良い猫同士など、お互い近くにいることが安らぎとなる距離です。

体をこすりつけてきたり、一緒に寝てくれるようであれば、個人的距離への立ち入りを許してくれていると考えて良いでしょう。

社会的距離

社会的距離は、知り合いと接する程度の距離感です。この距離を保てば威嚇や警戒をされることは少ないですが、完全にリラックスしているわけではないため、近づくと逃げてしまうこともあります。

臨界距離

臨界距離とは、馴染みのない人や動物が近づいてくると、威嚇や警戒をし始める距離のことです。

猫が自己防衛のために確保しようとする距離で、警戒心の強い猫や人に慣れていない猫は敏感に反応を示します。

逃走距離

猫が身の危険を感じたときに逃げられる距離が逃走距離で、一般的な猫では2mと言われていますが、子育て中の母猫ではもう少し広めの距離が逃走距離となるなど、猫によって個体差があります。

警戒している猫を相手に逃走距離内に入ってしまうと、威嚇される可能性もあるため注意しましょう。

猫が逃げないように正しく接する方法

猫は怖がりな動物なので、怖いと感じるとすぐに逃げてしまいます。これを理解した上で、仲良くなるには恐怖心を抱かせないことが大切なのです。

ここでは猫に警戒心を抱かせないで接する方法についてご説明します。

距離感を意識し、ゆっくり近付いて接する

まずは愛猫との適切な距離を把握しましょう。その上で、警戒心が薄れてきたら少しずつ近づいて接するようにするのがおすすめ。

先ほどお話ししたパーソナルスペースのように、猫が本能的に居心地がよい距離というものがあります。猫によってパーソナルスペースは異なるので、猫の様子を観察してゆっくりと距離を縮めていきましょう。

いきなり近づくのはびっくりさせてしまうため厳禁。警戒する素振りを見せたら近づくのは一旦止めて、猫の過ごしやすい距離で接しましょう。

ただし、そーっと近づいていても見つめすぎないようにしてください。見つめながら近づくと、威嚇されていると勘違いしてしまいます。

猫と目を合わせすぎずないように意識する

人間社会ではマナーとして、人と話すときには目を見て話すというものがあります。ですが、猫の世界では“目を見つめる”という行為の意味合いが異なるのです。

猫はじっと見つめられると「威嚇されている」と感じてしまいます。動くものを目で追う猫と、さまざまなシーンで目が合うこともあるでしょう。

そんなときには適度に目をそらすことで「敵対心はないよ」と示してあげたり、まばたきをするなどして、こちらに敵意がないことを示してあげましょう。

普段より少し高い声で話しかける

猫は低い声が苦手なため、なるべく高い声で話してあげましょう。

威嚇や警戒のとき、猫は低い声で唸り声をあげます。低い声で喋るかけるということは、威嚇や警戒をしていると表してしまうことにもなりかねません。

逆に、甘えたいときや嬉しいときは高めの声で、「ニャッ、ニャッ、ニャッ」と鳴く習性があります。猫にとって高めの声は親近感の表れ。仲良くなりたい時は少し高い声で話しかけてあげましょう。

猫と目線を同じにして接する

猫と接するときは姿勢を低くしてしゃがんで、目線を同じにした状態でコミュニケーションを図りましょう。

立ったまま触れようとすると、人間が巨大に見えるため恐怖を感じてしまいます。

猫の目線から見てなるべく大きく映らないように、怖がらせないように気をつけて接しましょう。

猫から近づいてくるのを待つ

無理に自分から近づくのではなく、向こうから近づいてくるのを待つのもひとつの方法です。

猫はグイグイ近寄られるのが苦手な生き物。すぐに触れられないのはもどかしいですが、心を許してくれるまで待ちましょう。

猫は怖がりであると同時に、とても好奇心の強い動物です。嫌がることをしない人間だと認識されれば、猫の方から近寄って来てくれるでしょう。

猫に懐いてもらう方法

猫になついてもらうには、安心して触れ合える存在だと認識してもらう必要があります。ここからは主に、愛猫に心を許してもらうための方法について解説していきます。

自分のニオイをかいでもらう

愛猫に安心してもらうために、自分のニオイをかいでもらいましょう。お互いのニオイを確認し合うことは、猫にとって挨拶のようなものです。

猫は相手のニオイを嗅ぐことで相手の情報を知ろうとします。「嫌なことをしない人、敵ではない人」とニオイで覚えてもらえれば、警戒心は薄れていくでしょう。

愛猫が近づいてきてニオイを嗅いでいるときは無理に触れようとせず、猫に身を任せて飼い主さんのニオイを覚えてもらってください。

短時間でも触れることから始める

軽く触れ合うことから始めましょう。いきなり長時間、撫で続けては嫌われてしまいます。あごや頬、背中など、猫が触られても嫌がらないところを優しく撫でましょう。

お腹などは急所のひとつであり、本能的に嫌がってしまう子が多いため、信頼してもらえるまでは避けるのがおすすめ。

嫌がる素振りを見せなければ、徐々に時間を伸ばしていき、人と触れ合うことに慣れてもらいましょう。

手でごはんやおやつを与える

懐いてもらうには手でごはんやおやつを与えるのも良い方法です。

手でごはんやおやつをあげると、好きな食事の香りとともに飼い主のニオイも覚えてもらえます。ごはんやおやつの美味しい印象が飼い主のイメージと重なり、猫に気に入ってもらいやすくなるでしょう。

警戒心の強い猫でもおやつなら気を引きやすいので、食べ物を通じて触れ合う機会を増やせます。

ただし、ニオイを覚えてもらいたいからといって手を使って遊ぶのはNG。手をおもちゃだと思われてしまい、ひっかかれたり噛まれたりすることがあります。

毎日おもちゃで遊ぶ時間を確保する

猫は犬と違って毎日お散歩に行く必要はないものの、おもちゃで遊んであげる時間は確保しましょう。自分と遊んでくれる相手と認識することで、愛猫との仲は深まります。

毎日遊んでいればやがて習慣になり、愛猫の方から遊びを催促してくることも。短い時間で良いのであらかじめ時間をとって、毎日遊んであげることが大切です。

触れる部分には気を遣う

特にお腹周りは急所でもあるため、多くの猫にとって触れられるのが苦手な部分です。

それに対して、首のまわりやアゴの下、後頭部など、自分では触れない場所は撫でるとリラックスしてくれるポイント。

そもそも長時間触れられること自体を好みませんので、様子をみながら優しく撫でてあげてくださいね。

保護猫や野良猫はゆっくり時間をかける必要がある

猫に懐いてもらうためにはゆっくりと時間をかけて、人との生活に慣れてもらう必要があります。

保護猫や野良猫は人に慣れていない、もしくは人を警戒している場合もあるので、特に時間が必要でしょう。

猫は順応性の高い動物ではないので、環境に慣れるまでゆっくり見守ってあげましょう。環境の変化に人への恐怖心など、保護猫たちが超えるべき壁はたくさんあるのです。

保護猫が懐かず悩んだら専門家に相談してみる

ペットをお迎えしたら、最後まで責任を持って飼育するのが飼い主の責任です。

飼う前のイメージと違って実際に猫を飼い始めると、お世話するのがとても大変に感じてしまうでしょう。

かわいいだけではないでしょうが、家族として迎え入れた大切な命です。上記でご紹介した方法を参考にして、時間をかけてゆっくりと愛猫との関係を育んでいきましょう。

どうしても自分ひとりで解決できないような場合には、猫を飼っている友人やトレーナーなど、専門家に相談してみるのがいいですよ。

猫が家の外に脱走してしまったときの探し方と脱走対策

猫は好奇心が強いため、注意して飼っていても外に逃げ出してしまうことがあります。

愛猫が逃げ出してしまったときはどのように対応すればよいのか。猫が脱走してしまったときの探し方について解説します。

もし、愛猫が脱走してしまったらどうすべき?

猫が脱走するパターン

猫は体がとても柔らかい動物なので、被毛で正しい体のサイズがわかりづらいうえに、想定している抜け出し方を上回ってきます。

- 開いている窓からの脱走

- 玄関を開けた瞬間の脱走

- 外出先で脱走

一番多いのは締め忘れた窓のスキマや、扉の開閉時に逃げ出してしまうケース。猫は少しのスキマでも逃げ出してしまうため注意が必要です。

少しでも扉が開いていればこじ開けることができますし、扉の取っ手を上下させるだけの扉なら、体重をかけて自分で開けてしまう子もいます。

仕事で外出するときに玄関を開けた瞬間、逃げ出してしまった、というのも多い脱走のケースです。次に多いのは、引っ越しや旅行、帰省時など外出先で脱走してしまうパターン。

家から離れた場所の脱走は捜索が困難になってしまうので、十分に気をつけるべきです。

各施設に連絡する

もしも愛猫が脱走してしまったら、すぐにお住まいの地域の警察署や動物愛護センターに相談しましょう。

猫が逃げたときの具体的な捜索方法のアドバイスをもらえることがあります。後述のようにマイクロチップを挿入していれば、見つかったときに飼い主さんにすぐ連絡がつくでしょう。

また、付近の動物病院にも連絡を入れておきましょう。迷い猫が保護された場合、動物病院に連絡が行くことも考えられます。

家の中や近隣を探す

脱走した猫は意外と近くに隠れていることがあります。半径50mほどを目安として探してみてください。特に室内で育てられた猫は、一度逃げ出したものの、周りの環境に怯えてじっと息を潜めていることも少なくありません。

家と塀の間やエアコンの室外機の影など、猫目線で隠れやすいところを入念に探しましょう。50m範囲で見つからない場合は、100m、200mと少しずつ広げて探してみてください。

普段から室内飼いで去勢・避妊手術済みの子であれば、最大でも半径500m以内に潜んでいることが多いと言われています。ニオイの付いた猫砂を撒いたり、猫の好きなエサやおやつでおびき寄せるのも有効な方法です。

チラシやSNSで呼びかける

目撃情報があると探しやすいため、チラシやSNSで呼びかけるのも有効です。現在ではSNSを利用して脱走猫を探すというやり方も普及しているため、もしかしたら協力してくれる人も出てくるかも。

顔だけでなく、毛色や被毛など、全身の特徴が分かる画像を用意しましょう。首輪の色や毛色など、特徴をわかりやすく説明したチラシや投稿で呼びかけましょう。

脱走のリスクを考えて、外出先では特に迷子札の装着が必要不可欠です。日常的には嫌がる子も多いので、そのときどきに合わせて、利用するアイテムを選択しましょう。

マイクロチップの装着で戻ってきやすくする

現時点での飼い主さんはあくまで努力義務となっているマイクロチップの装着ですが、逃げ出した愛猫が戻ってきやすくなる手段です。

GPSではないのでどこにいるかを探すことはできませんが、保護された場合にはマイクロチップの情報をもとにして飼い主さんを特定できます。

生体販売を行う事業者には2022年6月1日から義務化されているものの、現時点での飼い主さんには義務化されていません。必要とあらば動物病院で装着してもらう必要があるため、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。

脱走猫を探すためのチェックリスト

このチェックリストは、脱走直後から数日間の捜索に役立ちます。印刷して持ち歩くことをお勧めします。

1日目(脱走直後)

- [ ] まずは落ち着く!猫は家の周りに隠れていることがほとんどです。

- [ ] 玄関や窓を開けたままにし、いつでも戻れるようにする。

- [ ] 玄関先や脱走した場所に、猫が使っているトイレの砂や普段食べているフードを置く。

- [ ] 玄関から半径50m以内を重点的に探す。特に物置、車の下、植え込みなどを確認する。

- [ ] 懐中電灯を持って、夜間に再度、静かに探す。

2日目以降

- [ ] 近隣の警察署(会計課)に迷い猫として届ける。

- [ ] 近くの保健所や動物愛護センターに連絡し、保護情報がないか確認する。

- [ ] かかりつけの動物病院や近隣の動物病院に、脱走したことを伝える。

- [ ] 猫の特徴(写真、性別、年齢、首輪の有無、マイクロチップの有無など)を記載したポスターを作成する。

- [ ] ポスターを近隣のスーパーや掲示板、動物病院などに貼り出す許可をもらい、掲示する。

- [ ] SNSの迷子猫探しアカウントや、地域のコミュニティグループに協力を求める。

- [ ] 食事と水を毎日同じ時間、同じ場所に置く。

捜索を続けるための心構え

- [ ] 諦めずに毎日、朝晩の静かな時間帯に捜索を続ける。

- [ ] 近所の人に協力を求め、情報提供を呼びかける。

- [ ] 脱走した場所だけでなく、少し離れた場所にも捜索範囲を広げる。

猫が身を隠しやすい場所リスト

脱走した猫は、恐怖心から人目につかない場所を好みます。これらの場所を重点的に探しましょう。

自宅の庭・ベランダ

- 物置や倉庫の中・下

- 植え込みや木の茂みの中

- エアコンの室外機と壁の隙間

- 室外機カバーの中

- 縁の下やウッドデッキの下

近所の住宅・駐車場

- 駐車中の車のボンネットやタイヤの上(特に冷えている時)

- 駐車中の車の真下

- 隣家の庭やベランダ

- 室外機と壁の隙間

- 物置や倉庫の中・下

- 自転車やバイクのカバーの中

公共の場所

- 公園のベンチの下

- 自動販売機と壁の隙間

- ゴミ置き場のゴミの影

- 側溝やマンホールの中

脱走猫の捜索は時間との勝負です。このチェックリストと場所リストを活用し、一刻も早く愛猫を見つけ出せることを願っています。

猫が家の外から脱出するのを防ぐ方法

猫が逃げ出してしまうのは、玄関や窓からの脱出がほとんどです。「少しなら大丈夫だろう」「この隙間なら抜けられないだろう」という油断が脱走を引き起こします。

窓を開け閉めする時は必ず見ておく、ドアの閉め忘れに注意するのはもちろんですが、中には自力で窓を開けてしまう猫もいます。ここでは猫の脱出防止策のポイントについてお話しします。

玄関などの扉はしっかりと閉めておく

基本的なことですが、玄関などの扉はしっかりと閉めておきましょう。好奇心の強い猫は外の世界が気になるもの。1日に何度も開け閉めするドアが気になる猫も多いでしょう。

「朝、仕事で外出するためにドアを開けたら逃げ出してしまった」というように、ごく短時間でも脱走してしまう可能性が十分にあります。

そのような場合は、すぐに外に出られないように、玄関用網戸や脱走防止用ゲートの設置をおすすめします。大型のホームセンターなどで取り扱っていることも多いので、探してみてくださいね。

脱走防止柵やストッパーを付ける

窓や網戸は閉まっていれば安全だとは限らず、猫が上手に開けてしまうことだってあります。必ず鍵を閉めたり、ストッパーを付けておきましょう。

窓を閉めているだけだと頭の良い猫は開けてしまうこともあります。しっかり鍵をかける習慣が重要。

また、網戸のみの使用が多くなる夏は、猫の脱走が増加する季節です。網戸の利用が多い場合は、網戸用に鍵を設置しておくと安心です。

愛猫との距離感をしっかり把握して適切に接しよう

猫が逃げてしまう理由は、人間に慣れていないことや、人間を怖がっていることが多いです。

愛猫が落ち着いて過ごせる距離感を把握して接してあげることが、懐いてもらうための近道となります。

初めて会った人と徐々に距離感を詰めていくように、愛猫との距離も少しずつ着実に詰めていくのがよいでしょう。

時間はかかるでしょうが、焦らず猫のペースに合わせて可愛がってあげてくださいね。

この記事の執筆者

桐谷 肇

ライター

猫を飼うのが初めてで戸惑うこともありましたが、今では日常に欠かせない大切な存在になっています。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)