人間の場合は毎日2~3回ほど歯磨きをします。実はこれと同じように、犬の場合も歯磨きが必要とされているのです。

では愛犬の歯磨きは、どれくらいのペースで行えばいいのか?歯磨きのやり方は?といった疑問もあるでしょう。

犬にとって適切な歯磨きのやり方と、もし嫌がってしまった場合にはどうすればいいのか、その対処法をまとめました。

健康的な口腔状況を維持するためにも、愛犬の歯磨き頻度や基本的なやり方を確認してみましょう。

この記事の結論

- 人間同様に犬にも歯磨きは必要不可欠で、やらないと歯周病の原因になる

- 歯磨きの頻度は1日1回がベストで、どうしてもできない場合でも週に2~3回は行う

- 口周りを触られることは嫌がりやすいため、子犬期から少しずつ慣れてもらう必要がある

- デンタルケアグッズは数多くあるものの、最適なグッズはあくまでも歯ブラシ

目次

犬の歯磨きの重要性:なぜ毎日のケアが不可欠なのか?

初めて犬をお迎えする人や、これまでやってこなかった人も覚えておくべきことが犬の歯磨きです。

人間の場合には1日2~3回ほどを習慣的にやっていますが、これと同じように愛犬にも毎日の歯磨きが欠かせません。

歯磨きは愛犬が自分でできることではないため、飼い主さんが徹底してやってあげる必要もあります。

そのため、どの程度の頻度で歯磨きをすべきなのか、といった点についても覚えておきましょう。

犬の理想的な歯磨き頻度:毎日1回が推奨される理由

ずばり、犬の歯磨きの頻度は1日1回がベストです。人間よりもやや少ないと思いますが、1日に1回できていれば十分とされています。

これより少ない場合には増やせるようにしていき、多少多い分には問題ありません。

ただ、そのときは口腔内を傷つけないように気を付けましょう。歯垢をサッと落とすことができればOKです。

可能な限りは1日1回のペースを守りつつ、愛犬の歯をキレイに保ってあげましょう。

最低でも1週間に2~3回は必要

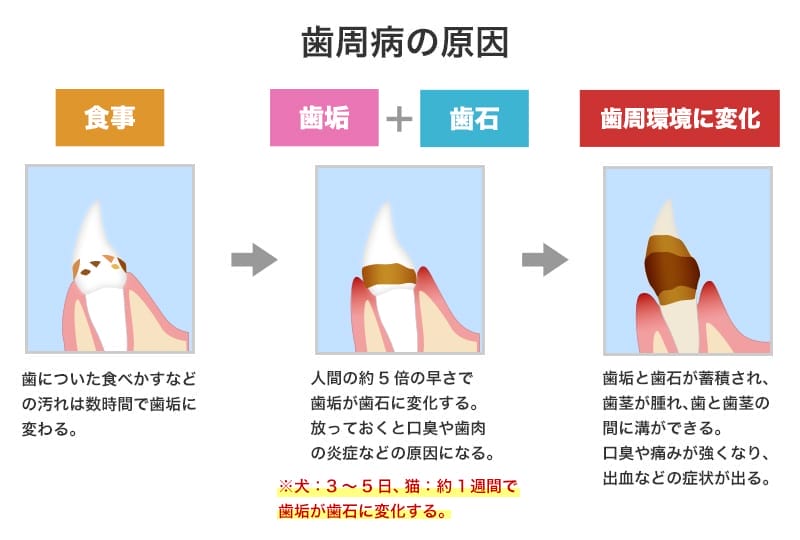

犬の場合、歯垢が歯石に変わっていくまで、大体3日から5日ほどかかると言われています。

そのため、仮に毎日の歯磨きができなかったとしても、最低でも1週間に2~3回は歯磨きするのが理想的です。2~3日に一度は歯磨きをする、ということですね。

犬は口周りを触られることが好きではないため、歯磨きを始めとしたデンタルケアは嫌がることが非常に多いです。

日常的な歯磨きであってもストレスを感じる子は多いので、どうしても難しい場合には1週間に2~3回としましょう。

歯の健康のために歯磨きは必要になる

人間が歯磨きをする理由は、歯の健康のため。歯磨きを怠れば歯周病の原因にもなり、体全体に影響を及ぼすこともあります。

これと同じように、犬の場合にも歯磨きは必要とされています。その理由は、犬も歯周病になるからです。

歯磨きの頻度が少ないと歯垢が溜まっていき、歯石へと変わります。歯垢に含まれる細菌が歯石へと変わるため、これが原因となり、歯周病になると体全体に悪影響を及ぼすことになります。

歯周病が酷くなっていくと歯が抜け落ちたり、食事ができなくなってしまうこともあります。

また、歯石になると自宅ケアでどうこうできる問題ではなくなり、動物病院を受診することになります。

歯の状態によっては全身麻酔による歯石除去(スケーリング)になる可能性もあるため、しっかりとした歯磨きが大事です。

犬の歯磨きのやり方

「愛犬に歯磨きをしてあげよう」と思っても、習慣づいていないとなかなか難しいものです。

人間でも幼少期には歯磨きが難しく、徐々に慣れていくものですよね。愛犬の場合もこれと同じです。

基本的な歯磨き自体のやり方は人間と一緒ですが、歯磨きに慣れるまでが特に大変です。

ステップ1. 口周りや歯茎に触れてみる

本能的に、口周りに触れられることを嫌がる子も多いので、まずは口周りに優しく触れるところから始めてみましょう。

口周りに触れて問題がなさそうであれば、少し唇をめくって歯と歯茎に触れてみるといった手順です。これで抵抗感がないか、確認してみてください。

抵抗感がとても強いような場合には、歯磨きペーストやデンタルジェルなどを舐めさせてあげてみてください。こうして少しずつ、口腔内に指が入ってくる感覚に慣れてもらいます。

ただし、無理にやってしまうと噛まれることがあります。口周りを触れられることに強い嫌悪感を覚えてしまう可能性もあるため、徐々に進めてみましょう。

ステップ2. 犬用ケアグッズで慣れさせる

最初から歯ブラシに抵抗感がない子ならそのまま歯ブラシを使い、そうでない場合は犬用ケアグッズを使用します。

歯を触られる感覚に慣れてもらうため、歯ブラシよりも歯磨きシートなどが便利です。

歯磨きシートは歯ブラシほどの歯垢除去力はないものの、指に巻き付けて使い捨てで使えるため、清潔で便利です。

特に奥歯は抵抗感が強くなります。前歯から順番に磨いていき、問題なければ徐々に奥歯へと進めていきましょう。

ステップ3. 歯ブラシに慣れさせる

ここまで問題がなければ、いよいよ歯ブラシを使っていきます。まずは犬用歯ブラシに慣れてもらうところから。

始めの頃のように、口元から少しずつ歯ブラシで触れて慣れてもらいます。歯や歯茎に当てていくときは、美味しい味がする歯磨き粉をつけてみましょう。

最初は1~2本程度の歯でもいいので、歯ブラシで歯磨きをする、ということに慣れてもらいます。

犬用歯ブラシにも色々な種類が用意されていますので、その子にあったものを見つけましょう。

ステップ4. 歯ブラシで汚れを落とす

ここまで進んだらあとは歯ブラシで汚れを落としていくだけ。歯を磨くだけでなく、歯茎の汚れまでしっかり落とすように歯磨きしていきます。

まずは前歯から進めていき、問題なければ奥歯へと。1本ずつ丁寧に磨いていき、時間がかかりそうな場合には残りを翌日に回しましょう。

無理に続けてしまうと歯磨きタイムが嫌になってしまうので、抵抗感が強くなる前にやめることも大事。

また、リラックスできる姿勢で歯磨きをしてあげることも重要なポイントです。小型犬などは仰向けに寝てもらうとやりやすくなります。

歯茎までしっかり見えるように唇をめくる

磨くのは歯だけではなく歯茎まで汚れを落とさなければいけないため、歯茎が見える程度に唇をめくるとやりやすいです。

人間の場合はここまで唇をめくることがないものの、犬の場合には慣れてくればこれぐらいが可能です。

前歯から順番に磨いていく

大きい歯を中心として磨いていき、まずは外側から磨いていくのが簡単です。

内側は少し口を開けてもらう必要もあるので、無理矢理にならないよう注意。特に前歯は歯周病が進みやすいといわれているので、優しく丁寧に磨いていきましょう。

奥歯を磨いていく

そのまま嫌がらなければ奥歯へ進めていきます。

奥歯の方は歯垢・歯石が付きやすい部分で、少し磨きづらいところでもあります。

奥歯には小さい歯も隠れているので、見逃さないように注意。最後に上顎を優しく持ち上げる形で歯の内側を磨いていけばOKです。

そもそも犬が歯磨きを嫌がる理由

「うちの子はなかなか歯磨きに慣れてくれない…」といった飼い主さんは多いのではないでしょうか。

実際のところ、嫌がる子はいつまでも嫌がるものです。ですが、その嫌がり方や我慢できる時間には変化があります。

正しい手順に沿って小さい頃から少しずつやっていけば、逃げ出すほどに嫌がることは少ないはずです。

口周りを触られることが苦手

口周りは犬にとって敏感な部分なので、そもそも触られること自体が苦手です。

人に口周りを触られること自体がストレスになってしまうので、嫌がってしまってもそれが当然だと思っておいてよいでしょう。

とはいえ、慣れていけば短時間に限って許してくれます。長時間やらない、ということもポイントです。

口腔内にケガをしている可能性もある

もうひとつ考えられることは、口腔内をすでに怪我している可能性があるということです。

すでに虫歯があったり口腔内を傷つけてしまっている場合は、痛みを伴うため口周りを触られることを嫌がります。

徐々に歯磨きに慣れてきてから急に嫌がりだした、というときは特にケガを疑ってみましょう。

自分では判断できないことも多いので、心配な場合は動物病院を受診して、詳しく検査してみてもらってください。

犬が歯磨きを嫌がる時の効果的な対処法とステップ

歯磨きが必要だとわかっていても、なかなか歯磨きをさせてくれない、なんてことはよくあります。

ですが無理にすることもできないので、無理せずに少しずつ歯磨きをしていくことが大事です。

歯磨きを嫌がってしまっているときには、次のことを心がけてみましょう。

日数をまたぎながら1回あたりは短時間で行う

口の中を触られることに慣れていたとしても、長時間に渡って触られ続けることは本能的に嫌いです。

そのため、1回あたりの時間を短めにすることが大事。1回あたりの歯磨きは、長くても20~30秒程度を目安にすると良いです。

例えば1日目には前歯だけを磨く、2日目には前歯と奥歯の間だけ、そして3日目には奥歯だけといった要領で進めてみてください。

1日で全ての歯を磨ければもちろんそれが良いのですが、無理する必要はありません。毎日少しずつ磨いていきましょう。

運動後や、機嫌がいいときに行う

普段から元気な子の場合には、しっかりと運動させて少し疲れが見えてきたタイミングがおすすめ。散歩でストレス発散したあとでも良いでしょう。

ストレス発散と共に運動疲れなど、大人しくなったタイミングで歯磨きを行ってあげれば、無理矢理にしなくて済みます。

また、犬は褒められることを好みます。歯磨きを頑張ったあとにはしっかりと褒めてあげて、モチベーションを保ってあげましょう。

大人しく歯磨きができたら褒める、ということを繰り返して歯磨き=褒めてもらえる楽しいことだと認識してもらうのです。

無理に歯磨きを続けない

「全く歯磨きをしない」というのはNGですが、必要最低限だけでもできていればよし、としましょう。

1本ずつでも歯磨きできればそれでOK。あとは時間をあけて試したり後日にしたりと、何よりも”無理をしないこと”が大切です。

無理をしすぎると歯磨き自体を嫌ってしまうことになり、歯ブラシを見ただけで拒否反応を示すこともあります。

「歯磨きは苦しいものではない」ということを伝えてあげるためにも、無理矢理に行わないようにしましょう。

完璧にやりきろうと思わない

歯周病を懸念して歯磨きを完璧にやりきろうと思ってしまうかもしれませんが、完璧にはできないのだと理解しておくと良いでしょう。

もちろん完璧に歯磨きができていれば良いのですが、実際には短時間でよく観察しながら行うことは難しいものです。

自分の歯ではないのでどこが磨けているのか、どこまで磨けたのかを把握するのにも一苦労でしょう。

毎日歯磨きができていたとしても、シニアになってくると一度は歯石除去をするものだと思っておけば、少しは飼い主さんの気が楽になると思います。

犬の歯磨きをサポートする口腔ケアグッズの種類と選び方

犬用に販売されている口腔ケアグッズはとても多く、便利なものが非常に多くなってきています。

一つひとつの種類も非常に多いので、愛犬に合うベストなものを探してみる、というのもおすすめです。

とはいえ、歯垢をきちんと落とすことができるのは、物理的に落とせる歯ブラシのみ。それ以外はサポートグッズだと思っておくのがベストです。

どんなグッズがあるのか、次の項でご紹介します!

犬用のおすすめ歯磨きグッズ

愛犬に合うベストな歯磨きグッズを見つける際には、まず種類から把握しておきましょう。

類似のアイテムはたくさんありますので、どんなグッズがあるのか、覚えておくと良いですよ。

犬用歯ブラシ

やや小さめサイズのヘッドになっており、こちらはやわらかめタイプなので歯周病の子にもおすすめ。

歯茎が弱っている子に対しても歯や歯茎のブラッシングができて、傷つけづらい素材になっています。

歯磨きをする際には力を入れすぎず優しくブラッシングする、というのを心がけてみましょう。

最初から使えなかったとしても、適切に歯垢を除去するならばやはり専用の歯ブラシが必要不可欠ですので、揃えておきましょう。

| 本体サイズ | 150×15.5mm |

|---|---|

| 本体重量 | 5g |

| 原産国 | 日本 |

| 対象年齢 | アダルト |

| 素材 | ABS樹脂、ナイロン |

| 内容量 | 1本 |

| 硬さ | やわらかい |

| 形状 | スティック |

| 傾斜 | 15° |

犬用歯磨き粉(歯磨きジェル)

参考価格 1,980円(税込)

愛犬には犬用の歯磨き粉が必須。歯磨きの効果をより高めるためにも、ぜひ犬用の歯磨き粉を使うようにしましょう。

犬にとって、人間用歯磨き粉に含まれるキシリトールなどは中毒症状を起こしてしまいます。そこでこの犬用歯磨き粉。

砂糖やキシリトールを使わず、配合されている成分は放射能検査や残留農薬検査なども行っているため、安心して使用し続けられます。

デンタルケアのスタートとして使いやすいデンタルサック付きでもあるので、手軽に始めやすいですよ。

| 内容量 | 30g |

|---|---|

| フレーバー | - |

| 原産国 | - |

| 対象年齢 | 生後9ヶ月以上 |

| 原材料・成分 | グリセリン、水、ヒト脂肪幹細胞培養上清液、スイゼンジノリ多糖体、ヒアルロン酸Na、ヒドロキシアパタイト、シソエキス、デキストリン、リベチン含有卵黄粉末、乳酸桿菌溶解質、プラセンタエキス、シルク、プロポリスエキス、BG、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、水酸化K、メチルパラベン、ブチルパラベン |

| 形状 | ジェル |

歯磨きスティック

最初は特に歯ブラシに対する抵抗感があるため、歯ブラシと歯磨き粉(ジェル)を使ったデンタルケアは難易度が高いでしょう。

また、子犬期から始めるデンタルケアは、歯の生え変わりで痒い時期でもあり、歯ブラシをガシガシと噛んでしまうことも。

そんなときに使いたいのがこの歯磨きスティック。歯磨きジェルであるドクターワンデルプラスに加えて、スティックであるKANDELにジェルを塗り、噛んでもらうだけでOKです。

舐めるだけ・飲むだけのような形ではなく、しっかりと噛んで歯垢を落とせるようにするのが、KANDELの魅力です。

| 内容量 | 30g |

|---|---|

| フレーバー | - |

| 原産国 | 日本 |

| 対象年齢 | 全年齢 |

| 原材料・成分 | グリセリン、水、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス 、リべチン含有卵黄粉末、シソエキス、乳酸桿菌溶解質 、スイゼンジノリ多糖体、プラセンタエキス、シルク、プロポリスエキス、ヒドロキシアパタイト、ヒアルロン酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、水酸化K、BG、デキストリン、パラベン |

| 形状 | ジェル |

歯磨きシート

歯ブラシにまだまだ慣れていない子だったら、この歯磨きシートを指に巻いて歯垢を取るというのがもっともお手軽です。

口腔内を触られることに慣れてもらうため、最初はこの歯磨きシートを使うと非常に便利です。

無香料のものやアップルの香りがするものなどもあり、歯垢や食べかすをこすり落とすことができますよ。

少しずつ歯磨きシートで慣れてもらったら、最終的には歯ブラシを使えるように進めていきましょう。

| 本体サイズ | 140mm×150mm |

|---|---|

| 本体重量 | 99g |

| 原産国 | 日本 |

| 対象年齢 | - |

| 素材 | レーヨン系不織布 |

| 成分 | グリセリン、保存料、界面活性剤、pH調整剤、ピロリン酸Na、キレート剤、ポリリジン |

歯磨きガム

歯ブラシのようにギザギザとしたガムで、ねじり形状にもなっているため、歯の歯垢をかき出すことができます。

噛むことで歯垢を落としていくため、歯ブラシよりも手軽で嫌がらない子が多い便利グッズ。

主に奥歯を中心として効果を発揮するガムなので、前歯や犬歯には歯ブラシを使い、補助的にガムを使うのがおすすめ。

ただし、これだけで落とせる汚れは限られます。あげた後も必ずチェックしてあげましょう。

| 対象年齢 | - |

|---|---|

| 内容量 | 90g(35本) |

| 原産国 | 日本 |

| 原材料 | 牛皮、でん粉類、米粉、食物繊維、大豆たん白、脱脂粉乳、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、グリセリン、カゼインNa、亜硫酸水素ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、微粒二酸化ケイ素、pH調整剤、ピロリン酸Na、炭酸Ca、ローズマリー抽出物、ポリリジン |

| 適合種 | 全犬種、全猫種 |

| フレーバー | ミルク |

犬用スケーラー

歯石を自分で除去することができる、先端が平刃になっている犬用スケーラーです。

歯の表面の歯石をこれで除去することができ、歯石ができてしまったときに使える便利グッズのひとつとなっています。

ただし使い方を誤ると歯を傷つけてしまったり、歯茎を傷つけてしまうこともありますので注意が必要です。

実際、デンタルケアをする際にいつまでも大人しくしてくれるものではないため、先の尖ったスケーラーは危険になりがちです。

無理に使う必要はなく、歯石となったときには動物病院に相談することをおすすめします。

| 本体サイズ | 8×145×6mm |

|---|---|

| 本体重量 | 22g |

| 原産国 | 日本 |

| 対象年齢 | 幼齢 |

| 素材 | ステンレス |

愛犬に歯磨きを慣れてもらうためには

一度慣れてしまえば、あとは一定のペースを保ちながら歯磨きしてあげるだけです。

しかし、飼い主さんにとってもっとも難しいのが、愛犬に歯磨きを慣れてもらうということ。ここがもっとも大変です。

そのためには一歩ずつが大切。最後にその手順をおさらいしておきましょう。

子犬の頃から歯磨きに慣れてもらう

歯磨きはしつけと同じで、子犬の頃から少しずつ慣れてもらうことが大切です。

子犬の頃に覚えたしつけやトイレは成犬になっても習慣化し、成犬になってから覚えさせるより簡単です。

歯磨きも同様。少しずつ子犬の頃から慣れさせておき、一歩ずつ着実に歯磨きに慣れてもらいましょう。

最初は口周りに触れるだけでもOK

歯磨きといっても、最初は口周りを触られること自体に慣れなければいけません。ここが最初のステップです。

口周りを飼い主さんが触っても抵抗感がなければ、その後の歯ブラシも非常に楽になります。

便利グッズを使っていけばより簡単になりますので、適切に選択して使っていきましょう。

口周りに触れられることは動物病院に行けばあり得ることです。そのときにも拒否反応を示すようだと受診できないので、必ず慣れてもらうようにすべきです。

1週間に1回程度から徐々に頻度を増やしていく

歯磨きの適切な頻度は1日1回ですが、最初からこれができる子はなかなかいません。

最初は1週間に1回程度のペースでも良いのでスタートしていき、慣れと同時にペースアップさせていきましょう。

1週間に1回から1週間に2~3回、そして毎日といった順番が大事です。最終的にはできれば毎日きちんと歯磨きをすると良いので、ペースを保って歯磨きしていきましょう。

難しい場合には動物病院に相談

基本的には慣れていくことで歯磨きもできるようになります。ですが、それがどうしても難しい場合、すでに口腔内にトラブルがある可能性も考えられます。

口腔内にトラブルを抱えている場合、口周りを触られるだけでも嫌がることがあります。

飼い主さんがチェックしてみて判断できない場合でも、まずは一度、動物病院を受診して診てもらいましょう。

犬猫専用の歯医者もありますので、歯磨き外来なども検討することをおすすめします。

愛犬の歯磨きは長生きへの第一歩

人間同様に愛犬にも歯磨きが必要だ、というのはここまで読んでいただいてわかったかと思います。

犬もペットではなく家族だという認識も広まりつつあるので、人間同様の生活が当たり前になってきています。

ただそれだけではなく、歯磨きを行うことは愛犬の口腔ケアとして大切で、健康を守るためにも必要なお手入れです。

最初は難しい場面も多々あるかと思いますが、少しずつ、一歩ずつ愛犬と共に健康維持ができるよう、進めていきましょう!

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)