愛猫のことはちょっとした変化でも気になるもの。それが人間の風邪の症状として一般的に知られている、鼻水だったとしてもです。

もし愛猫が鼻水を出しているとしたら、何が原因なのか気になるでしょう。

飼い主さんが悩むポイントでもある、“すぐに動物病院へ連れて行くべきか”について、この記事ではご紹介しています。

愛猫に長生きしてもらうために、適切な判断ができるように確認しておきましょう。

この記事の結論

- 人間と猫で鼻水が出る要因が大きく変わることはなく、生理現象や病気が考えられる

- 生理現象では一時的なケースであるため、大きな心配はない

- 鼻水が続く場合や色が付いている場合、粘り気があるときには病気を疑う必要がある

- 特に子猫期やシニア期には病状が急激に悪化することもあるため、すぐ動物病院へ

目次

猫の鼻水の原因

猫と言っても、鼻水が出る原因については人間のケースとあまり大きく変わりません。大きく分けると2種類で「生理現象」と「病気」に分けることができます。

仮にただの鼻水であったとしても、重い病気の始まりであるケースも考えられるため、楽観視はできません。

しかし同時に全ての鼻水が全て病気であるかと言えば、そうでないというのもまた事実です。まずは原因を詳しく知ることで、適切な判断が行えるように知識を蓄えておきましょう。

生理現象の鼻水

以下のような生理現象によって鼻水が出ている場合は、一時的なものであることが多いです。

- 異物(ホコリなど)が鼻に入った(運動中、運動後など)

- 寒さによるもの(気温・室温が低い)

特に、大運動会をして異物が鼻に入ってしまったときには、くしゃみとともに鼻水が出ることもあるでしょう。

異物を排除しようとして生理現象で鼻水が出てしまうことは、人間にもあります。異物が排除されれば治る、というのが一般的です。

また、寒くなってくると鼻水を垂らすことが考えられます。これも室温を高く保つことで避けられます。

病気を疑う鼻水

一時的に見られる鼻水であれば生理現象であると考えられますが、長期で鼻水が出ているようであれば注意が必要。

「何日も鼻水を垂らしている」「その他の症状も見られる」といったケースでは、すぐに動物病院へ。

鼻水を初期症状とする病気もいくつかありますので、「ただの鼻水だ」と安易に判断するのは危険です。

判断が難しければ、まずは獣医師に相談するというのがもっとも手軽な判断方法でしょう。

鼻水に気付くようなら病気の可能性を疑う

くしゃみをしてすぐに鼻水に気付く、という状況ではなく、ふとしたときに鼻水が出ている場合。

筆者の愛猫も子猫期に猫風邪をひいて鼻水を確認しましたが、明らかに鼻水が出ていること・色が違うことについては、すぐに気付けます。

一時的な生理現象であれば舐め取ってしまうこともあるため気付けないケースも多いですが、病気に関しては長く鼻水が出ていることもあり、飼い主さんにとっても気付きやすいでしょう。

とはいえ、日頃から確認していないと気付けるものではありません。愛猫の体調管理のためにも、しっかりチェックしてあげましょう。

猫の鼻水の状態から考えられる病気

鼻水の種類によって、その鼻水が大丈夫なものかどうか、大まかに確認することができます。

ただし、どんな鼻水であっても何日も続いているようであれば、病気の可能性があるためいずれにしても病院を受診すると安心です。

透明のサラサラした鼻水

もっともスタンダードな透明でサラサラとした鼻水は、生理現象による鼻水であると考えられます。

くしゃみと一緒に出てくることが多いため、すぐに治療が必要な病気である、とは考えづらいでしょう。

ただし、透明でサラサラした鼻水が病気の初期症状となることもあるため、長く続くようであれば一度、病院を受診しましょう。

粘り気のある鼻水

少し粘り気があるネバネバとした鼻水の場合には、鼻炎や細菌感染が疑われる鼻水です。

粘り気のある鼻水については色が付いていることも多いので、次の項目と合わせて確認してみましょう。

鼻水を拭き取ってあげるときに粘り気があるかどうか、確認してあげてください。

黄色・緑色がかった鼻水

鼻水が黄色や緑色になっている場合には、すでに細菌感染しているものだと思って良いでしょう。

猫風邪などが疑われますが、自己判断ではなく獣医師の診断を受けることが大事。

色だけではなくニオイを伴う場合もあるため、一緒に確認してみるのが良いです。

赤みがかった鼻水

鼻水が赤い、出血が見られるようなケースでは、病気が進行している可能性があります。

重度の鼻炎や鼻腔内腫瘍など、最悪のケースでは死に至る可能性もあるため、すぐに動物病院を受診しましょう。

外傷によって出血しているケースも考えられるため、いずれにしても早期診断が必要です。

猫の鼻水から考えられる病気

数日続いている鼻水が見られるときには、次のような病気を疑うことになります。

いずれも自己判断するのではなく、必ず動物病院を受診して、獣医師に判断してもらうことが大切です。

猫風邪

「猫カリシウイルス感染症・猫ウイルス性鼻気管炎」など、細菌やウイルスに感染することで発症する猫風邪。

鼻水の他にもくしゃみや咳、目やになどが見られるため、その他の症状と合わせて確認が必要です。

猫カリシウイルス感染症や猫ウイルス性鼻気管炎のウイルスは、一時的に治ってもウイルスは潜在的に潜伏しています。

何かのきっかけで再発することもあるため、先にしっかりと予防しておきましょう。

クリプトコッカス症

真菌(カビの一種)によって引き起こされるクリプトコッカス症は、感染症の一種で風邪のような症状が見られます。

鼻水、くしゃみなどの症状が見られるため、初期症状に鼻水が該当します。

土壌や植物、鳥の糞などに存在しているため、室内飼育でもベランダなどには注意が必要です。

鼻炎

ウイルスや細菌の感染によって発症する病気のひとつでもある、鼻腔内の炎症である通称鼻炎。

鼻水は透明でサラサラとした状態から始まり、進行していくと粘り気のある黄緑色の鼻水に変わっていきます。

鼻水以外にもくしゃみや発熱なども見られるので、併発している症状がないか確認してみてください。

アレルギー性鼻炎などもありますが、猫の場合あまり多くないと考えられています。

鼻腔内腫瘍

鼻腔内にできる腫瘍(鼻腔内腫瘍)は、残念ながら悪性の腫瘍が多いと言われています。

ですが、鼻腔内ということもあって、腫瘍の存在に気付きづらく、発見が遅れてしまうケースも多くなってきます。

鼻水以外の症状として出血や鼻詰まりなどが見られると、呼吸困難に陥る可能性もありますので注意が必要です。

歯周病

歯磨きによって予防できる歯周病ですが、歯垢の細菌が原因となって炎症が起こります。

歯に影響があるだけではなく、歯を支えている骨にも影響が及ぶため、実はとても危険な病気です。

口と鼻は管が繋がっているので、口から入った細菌が鼻に到達することで鼻水やくしゃみなどを引き起こします。

肺炎

肺炎はさまざまな原因によって起こる病気なので、原因をひとつに特定しづらい病気でもあります。

ウイルスや細菌の感染、アレルギー、寄生虫、誤嚥といった原因が考えられます。

徐々に症状が重くなっていくケースもありますが、突然の呼吸困難が見られることもあります。

アレルギー

猫も人間同様にアレルギー反応を持っているため、相性の悪いものではアレルギー反応として鼻水が出ることもあります。

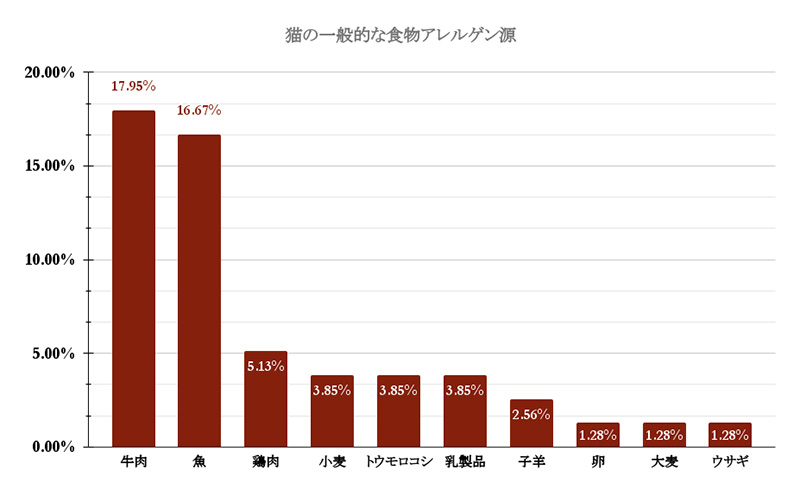

ホコリやハウスダストなどはもちろんのこと、食品によってもアレルギー症状を引き起こすことがあります。

上記の食物アレルゲン源はあくまで一例であり個体差があるものの、以外にも魚や鶏肉類がよく見られる点には注意が必要です。

鼻水以外にもアレルギーの症状は考えられるため、併発している症状と合わせて確認してみましょう。

猫の鼻水と合わせて注意したい症状

鼻水と一緒に次のような症状が見られることもあり、病気の可能性が高まります。

ただ鼻水が出ているだけではない、という可能性も踏まえて愛猫の状態をチェックしてみましょう。

くしゃみ

鼻水が出る寸前に見られる症状が、猫のくしゃみです。人間でも同様に、くしゃみをすることで鼻水が出てしまう、というのはイメージしやすいのではないでしょうか。

ただし、生理現象としてもくしゃみが出ることはあります。花粉やハウスダストなどが原因というケースもある、と覚えておきましょう。

咳

咳をしている場合は、呼吸器を刺激するようなものを取り込んだケースや、病気による炎症が考えられます。

猫風邪や肺炎、猫喘息や毛球症といった病気の可能性もあります。猫の咳は、 「ケホッ」「ケーケー」といったような咳をします。

誤飲してしまい、異物を吐き出そうとしているときにも、聞こえることがあります。

熱

ウイルスや細菌に感染していると、鼻水とともに発熱を伴うことがあります。

発熱している状態では、鼻水以外にも食欲不振や元気消失など、気付きやすい体調の変化があるでしょう。

体温を測るのは少し大変ですが、こうした変化からも気付けるようになっています。

目やに

鼻水と合わせて目やにが見られる場合には、ウイルスや細菌に感染していると考えられます。

病気の種類はさまざまでもあるため、ひとつに特定するのが難しく、伝染する病気の可能性もあります。

人間同様、明らかに最低でも風邪の症状であることがわかるため、早めに病院を受診してください。

様子を見ていい?病院に行くべき?猫の鼻水で判断

鼻水の状態によって緊急性が高いかどうか、すぐに治療が必要かどうかを大まかにですが判断することは可能です。

ただし、絶対に守らなければいけないのは「異変が感じられるならば動物病院へ」という一点です。これを守り、ひとつの判断材料にしておくと良いでしょう。

様子を見ていい猫の鼻水

愛猫の鼻水が、もし生理現象によるものだと考えられるなら、問題ないと判断できます。

鼻水が一時的なもので、発熱や咳を伴っていない状態。そして鼻水自体も、透明でサラサラとしている状態です。

また、元気や食欲があり、数日程度で出なくなるようであれば生理現象だと考えられます。

鼻水が出ていたとしても色や形状に異常がなく、その他の異変もなければ様子を見て良いでしょう。

病院を受診すべき猫の鼻水

鼻水の状態が黄緑色や赤であった場合、咳や発熱を伴っている場合には、すぐに動物病院を受診しましょう。

また、鼻水だけであっても、口呼吸をしない猫が口を開けて呼吸しているときには、危険な状態です。

鼻水の原因となる鼻炎や鼻腔内腫瘍を発症していると、鼻が詰まってしまい、呼吸困難に陥ります。

見た目だけでは判断がしづらいようなときには、鼻先にティッシュペーパーを近づけてみると判断しやすいです。

ティッシュペーパーが全く揺れないようであれば、鼻詰まりが起きていると考えられます。

猫の鼻水の対処法・予防策

生理現象の鼻水であれば、対策・予防できるものに限界はあるでしょう。

しかし、病気については事前に対策・予防できるものもありますので、ぜひ抑えておいてください。

ワクチン接種

ワクチンを接種することによって予防することができる病気は、猫ウイルス性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症などです。

ノンコアワクチンでは猫白血球ウイルス感染症や猫クラミジア感染症などを予防することができるため、愛猫の状態に合わせてワクチン接種を検討してみてください。

ワクチン接種を済ませておくことで絶対に罹患しないというわけではありませんが、対策・予防としては推奨されます。

心配な方はかかりつけの獣医師と相談し、愛猫の状況に合わせて選択することをおすすめします。

ワクチンの種類と必要性

ワクチンの種類には、「コアワクチン」と「ノンコアワクチン」があります。コアワクチンは、すべての猫に推奨される重要度の高いワクチンで、猫ヘルペスウイルス、猫カリシウイルス、猫汎白血球減少症ウイルスが対象です。

ノンコアワクチンは、猫の生活環境やリスクに応じて接種が検討されるもので、猫白血病ウイルス感染症や猫クラミジア感染症などが含まれます。

ワクチンを接種することで、たとえ感染したとしても症状が軽度で済む、あるいは発症しないといった効果が期待できます。

子猫のうちに適切な時期に複数回接種し、その後も獣医師と相談しながら定期的に追加接種を行うことが重要です。

完全室内飼いの猫でも、飼い主がウイルスを持ち込む可能性や、災害時などの不測の事態に備えて接種を検討しましょう。

日常的なデンタルケア

歯周病を予防する対策として真っ先に行っておきたいのが、日常的なデンタルケアです。猫にも歯磨きは必要であり、日常的に行っておくことで歯垢を落とすことができます。

そうすることで歯周病になる可能性を下げることができるため、毎日の歯磨きを習慣にするのが良いでしょう。

最初は嫌がることも多いですが、子猫のうちから少しずつでも慣れさせておくのが良いですよ。

デンタルケアの基本的なやり方とチェック方法

デンタルケアの基本は、毎日の歯磨きです。猫用の歯ブラシや指サックタイプのブラシ、歯磨きペーストを使って、歯と歯茎の境目を優しく磨いてあげましょう。子猫のうちから慣れさせるとスムーズに行えます。

もし歯磨きが難しい場合は、デンタルジェルやデンタルスプレー、歯磨き効果のあるおやつなどを活用するのも良いでしょう。

また、定期的な獣医による口腔内チェックも重要です。自宅でのケアだけでは取り除けない歯石は、獣医師によるスケーリング(歯石除去)が必要です。

これにより、歯周病の進行を防ぎ、ひいては鼻腔内の炎症リスクを低減し、鼻水症状の予防に繋がります。

愛猫の鼻水を確認したらサッと拭き取る

鼻水が出ていることを確認したら、固まる前に拭き取るようにしてあげましょう。慣れていないと最初は嫌がることもありますが、優しくサッと拭き取るだけでOKです。

固まってしまっていた場合や取りづらい場合には、お湯で濡らしたタオルを使ってみてください。それでも取れないような場合に関しては、無理せずに動物病院で診てもらってください。

鼻水の拭き取り方法と鼻水を拭き取ってあげるべき理由

拭き取る際は、清潔なガーゼやコットン、またはウェットティッシュ(ノンアルコール・無香料でペット用)をぬるま湯で湿らせて、優しく拭いてあげましょう。

力を入れすぎると猫が嫌がるだけでなく、皮膚を傷つける可能性もあるので注意してください。特に、固まってしまった鼻水は無理に剥がさず、湿らせたものでふやかしてから丁寧に拭き取ります。

鼻水を拭き取ることは、同時に鼻水の状態(色、粘度、量など)を日々観察する機会にもなります。これにより、鼻水がいつもの状態と違うと感じたときに、早期に獣医師に相談する判断基準にもなります。

環境を適温・清潔に保つ

猫が過ごす環境だって汚いよりもキレイな方が良い、というのは当然のこと。飼い主さん自身のためでもあり、愛猫のためでもあります。

汚い環境ではホコリやハウスダストが舞うことでくしゃみや鼻水が出ることもありますし、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。

そもそも猫はキレイ好きでもあり、汚れた場所での生活は好みません。ストレスから体調を崩すことだってあるのです。

日々キレイに掃除をしておき、適切な室温と湿度を保つ、というのが基本中の基本です。

適温の維持

猫が快適に感じる室温は、一般的に20〜28℃程度と言われています。夏場の冷房や冬場の暖房で、極端な温度変化がないように注意しましょう。特に、冷えすぎや乾燥しすぎは呼吸器に負担をかけ、鼻水の原因となることがあります。

適切な湿度の維持

空気が乾燥すると、鼻の粘膜が乾燥して傷つきやすくなり、ウイルスや細菌が侵入しやすくなります。理想的な湿度は50〜60%です。加湿器の活用や、濡れタオルを干すなどの工夫で湿度を保ちましょう。

清潔な環境

室内にハウスダストやカビ、花粉などが蔓延していると、猫がこれらを吸い込むことでアレルギー反応を起こし、鼻水やくしゃみに繋がることがあります。

- こまめな掃除: 掃除機をかけたり、床を拭いたりして、ハウスダストや毛を取り除きましょう。

- 空気清浄機の活用: 空中のアレルゲンを除去するのに役立ちます。

- 換気: 定期的に窓を開けて換気を行い、新鮮な空気を取り入れましょう。

- トイレの清潔保持: アンモニア臭は呼吸器を刺激するため、猫のトイレは常に清潔に保ち、消臭対策も忘れずに行いましょう。

多頭飼いの場合は隔離する

残念なことではありますが、もし感染の疑いがある子がいたなら、多頭飼い環境では隔離する必要があります。

猫風邪の場合、猫同士で感染することがあるため、多頭飼いの環境では隔離するしか方法はありません。

ケージを分けるだけでは感染が避けられないので、過ごす部屋ごと分ける必要があります。

人間や犬にうつることはありませんが、感染リスクを抑えるためにも隔離を検討しましょう。

適切な隔離の仕方

- 専用の部屋を用意: 症状のある猫には、他の猫とは完全に区切られた専用の部屋を用意します。

- 食器やトイレ、寝具も分ける: 共有すると感染が広がる可能性があるため、すべて個別のものを使用します。

- 飼い主も注意: 症状のある猫に触れた後は、必ず手洗い・消毒を行い、衣類なども必要に応じて着替えてから他の猫と接するようにしましょう。これにより、飼い主を介した感染を防ぐことができます。

- 換気: 隔離部屋の換気をこまめに行い、空気中のウイルス濃度を下げることも大切です。

隔離することで、感染の拡大を防ぎ、症状のある猫が安静に回復できる環境を提供できます。症状が改善した後も、獣医師と相談し、他の猫と再合流させるタイミングを慎重に判断してください。

ライフステージごとに知る猫の鼻水

もっとも体調が安定しており体力もある成猫期は重症化しにくいものの、ライフステージごとに鼻水の注意度が異なる点は理解しておかなければいけません。

特に子猫、老猫についてはより注意深く確認する必要がありますので、ライフステージごとの違いを理解しておきましょう。

子猫

子猫は風邪を引きやすいため、より一層の注意が必要な時期です。

まだまだ免疫がしっかりと作られておらず、場合によってはワクチン接種もまだ、というケースも考えられます。

体力もまだなく体を作っている段階なので、ちょっとした風邪でも大きな負担になります。

風邪であっても重篤化してしまう可能性があるため、早めの対処が必要です。

成猫

ライフステージを大きく3つに分けると、もっとも元気で体力のある成猫期。

そうしたイメージから「鼻水ぐらいなら」と思ってしまいがちでもあるため、適切な判断ができるように再確認しておきましょう。

鼻水だけ、といった症状から始まっていても、場合によっては重篤化する病気もある、ということを覚えておくことが大切です。

老猫

子猫同様に体力がなく、猫風邪などからでも重篤化する危険性のある老猫期。

ワクチン接種をしていても、ウイルスや細菌に感染する可能性はあるため、注意が必要です。

子猫ほどに注意する必要はありませんが、成猫期よりは注意が必要な時期です。

猫の鼻水に気づいたら注意すべきこと

生理現象の鼻水も多く、一時的で終わってくれるなら飼い主さんも大きな心配はないでしょう。

ですが、場合によっては何ともない鼻水でも、病気の初期症状かもしれません。愛猫の鼻水に気付いたら、次の2点を確認しておきましょう。

他の併発している症状がないか

症状が鼻水だけ、という場合には生理現象であることも多くあります。しかし、鼻水と一緒にくしゃみや発熱、咳などが併発している可能性もあるのです。

併発している症状によっては、病気の初期症状として考えられるケースもあるため、すぐに確認しておきましょう。

動物病院で獣医師に説明するときにも、併発している症状を伝えるのがスムーズです。

鼻水の状態はどうなっているか

鼻水の状態が透明でサラサラしたものならば、大きな心配が必要ないケースも多いです。

ですがもし、鼻水が黄緑色であったり、粘り気があったり、出血しているようなときにはすでに症状として明らかに出ています。

緊急を要するケースも考えられますので、鼻水の状態が異常であればすぐに動物病院を受診するようにしましょう。

日々、愛猫を観察して異変を察知しよう

生理現象でも見られることのある鼻水ですが、病気の初期症状である可能性も考えられる、ということがわかったかと思います。

鼻水という初期症状から、重い病気に繋がっていく可能性もありますので、愛猫の観察を忘れないようにしましょう。

日々、体調の変化がないか確認し、健康的な生活を送っていけるよう、飼い主さんのサポートが大切です。

早期発見できれば、愛猫の体に対する負担も少なく治療できますので、変化に気付いてあげられるようになりたいですね。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)