元気に走り回る愛犬を見ているのは微笑ましいことですが、室内外問わず怪我をしてしまうこともあります。

万が一、愛犬が怪我をしてしまったときに慌てないよう、飼い主さんとしてできることが応急処置の方法を知っておくこと。

また、そもそも怪我をしないための予防方法を知っておく必要があります。

ここでは犬に多い怪我や予防策について解説していきますので、愛犬の安全のためにも参考にしてみてください。

この記事の結論

- 犬に多い怪我は「骨折・ねんざ・脱臼、切り傷・擦り傷、噛み傷」から誤飲や火傷までさまざま

- 怪我をしていることがわかったときにできる応急処置は、無理せず動物病院がおすすめ

- 何かあったときに対処するのではなく、事前にできる予防で怪我のリスクを減らす

- 怪我をしたところは舐めることも多いが、唾液には細菌も含まれているため、やめさせる必要がある

獣医師

その後、ペット保険会社、動物病院向けの専門商社に勤務。現在は2児の母で子育て奮闘中です。

目次

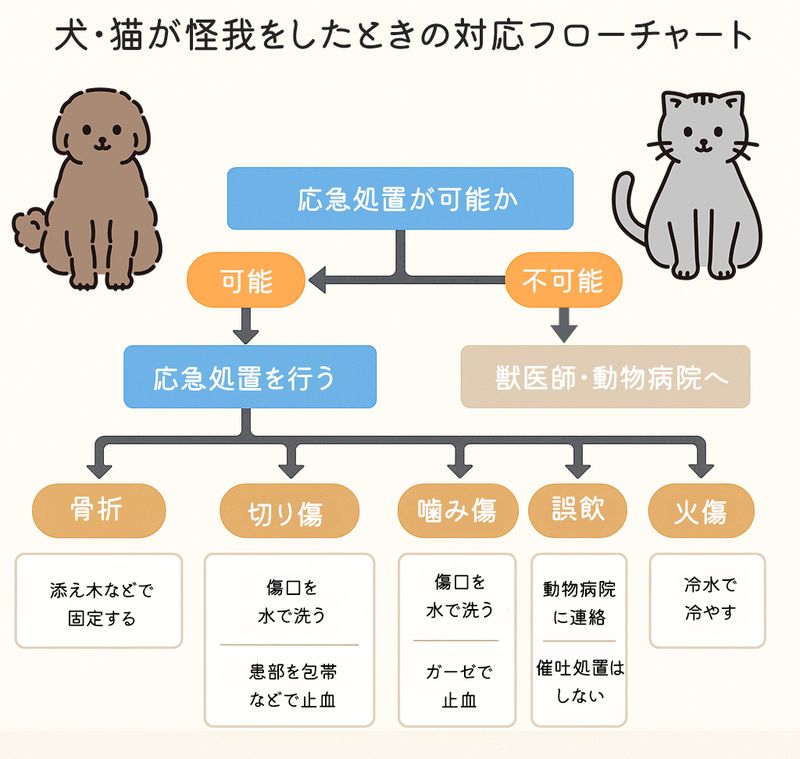

犬や猫が怪我をしたときの緊急対応フローチャート

愛犬が怪我をしてしまったとき、怪我の内容によっては飼い主の応急処置が可能なケースもあります。

その一方で、中には専門知識を持たない人が対応するのは危険なケースもあります。

どのような怪我なら対応ができるのか、また応急処置とはどういったものなのかを、このチャートで確かめてみましょう。

犬の怪我には気づないこともある

言葉が通じる人間であれば、痛みや怪我を相手に伝えることができるものの、犬と人間ではそれができません。

そのため愛犬がもし怪我をしていても、飼い主さんがそれに気づく必要があるのです。

愛犬の怪我に気付けるようになるためには、普段から愛犬のことをしっかりと理解し、怪我をしてからの違いに気づく必要があります。

反対に普段から愛犬のことを見ていないと、怪我をしていても気付けないことがあるでしょう。

まずはどんな怪我が多いのか、その種類を把握しておき、定期的に怪我がないかを確認するのが良いでしょう。

犬に多い怪我の種類

人間の言葉を話すことができないならば、怪我をしたときに飼い主が気づけなければいけません。

明らかに行動がおかしくなっていれば気付けるでしょうが、普段から気をつけていないと気付けないようなものも中にはあります。

まずは犬の場合、どんな怪我が多いのかその種類についてご紹介します。

骨折・ねんざ・脱臼

高いところからの落下での骨折や滑ってしまっての脱臼が多く、意外と室内でおこるケースが多いです。

例えば、ソファや階段、子供が抱っこして落としてしまうなどの落下事故の怪我や、フローリングで走り回って滑ってしまって脱臼するなどです。

犬の中でも特に骨の細い小型犬(チワワ、ミニチュア・ピンシャーなど)はより注意が必要となります。

軽度の場合

- 症例: 散歩中に軽く足をひねった後、少し引きずって歩くが、しばらくすると普通に歩き出す。触っても強い痛みはない。

- 獣医師の初期判断・対応: 軽度のねんざの可能性が高いです。患部の腫れや熱の有無を確認し、レントゲン検査で骨折がないことを確認します。必要に応じて炎症を抑える薬を処方し、安静を指示します。

- 飼い主さんの注意点:

- 安静: まずは運動を控えさせ、安静にさせましょう。

- 観察: 数時間から1日程度、痛みが続くか、腫れが出ないかを注意深く観察してください。

- 触診: 患部を無理に触らず、犬が嫌がらないか確認します。

- 悪化: 症状が悪化したり、改善が見られない場合はすぐに動物病院を受診してください。

中度の場合

- 症例: 飛び降りた後にキャンと鳴き、片足を地面につけず、触ると痛がって唸る。患部が少し腫れている。

- 獣医師の初期判断・対応: ねんざや軽度の骨折、不全脱臼などが考えられます。触診で痛みの程度や不安定性を評価し、複数方向からのレントゲン検査で正確な診断を行います。ギプス固定や痛み止めの処方、数日間の安静を指示します。

- 飼い主さんの注意点:

- 触らない: 無理に患部を触ったり、動かしたりしないでください。犬の痛みを増悪させたり、状態を悪化させる可能性があります。

- 移動: 抱きかかえる際も患部に負担がかからないように注意し、タオルなどで体を安定させて運ぶようにしましょう。

- 絶対安静: 獣医師の指示に従い、徹底した安静を保ってください。

重度の場合

- 症例: 高い場所から落下したり、交通事故に遭ったりした後、足を完全に地面につけられない。激しく痛がり、患部が変形している、あるいは骨が皮膚を突き破っている(開放骨折)。

- 獣医師の初期判断・対応: 重度の骨折や完全脱臼、脊髄損傷の可能性もあります。ショック状態に陥っている可能性もあるため、まずは緊急で全身状態の安定化を図ります(輸液、鎮痛、酸素吸入など)。その後、レントゲン、CTなどの画像診断で損傷の範囲を特定し、外科手術による整復が必要となることが多いです。

- 飼い主さんの注意点:

- 応急処置は最小限に: 犬の痛みを増幅させないよう、無理な応急処置は避けましょう。骨が飛び出ている場合でも、絶対に引っ込めようとしないでください。

- 安全な運搬: タオルや毛布などで体を固定し、担架のようにして平らな状態で運び、揺らさないように最寄りの動物病院へすぐに連絡して向かってください。

- 慌てない: 飼い主さんがパニックになると、犬も不安になります。落ち着いて行動することが大切です。

切り傷・すり傷

お散歩などで茂みに入ったり、駆け回っている際に切り傷やすり傷をつくることがあります。

意外と分かりづらく見落としてしまいがちで、大きく腫れたり悪化した後に気が付くケースが多いのは「肉球の間の怪我」です。

木の枝などが刺さってしまったりすることもありますので、お散歩から帰ったら四肢の肉球を開いて怪我をしていないか確認してあげるといいでしょう。

軽度の場合

- 症例: 散歩中に小枝で軽く擦りむいた程度の小さなすり傷。出血はごく少量で、すぐに止まる。犬はあまり気にしていない様子。

- 獣医師の初期判断・対応: 傷口の洗浄と消毒を行います。感染の兆候がなければ、自宅での経過観察と清潔保持を指示します。必要に応じて抗生剤軟膏を処方します。

- 飼い主さんの注意点:

- 洗浄: 傷口を清潔な水(水道水で構いません)で優しく洗い流し、汚れを取り除きましょう。

- 舐めさせない: 舐めると悪化したり感染したりする可能性があるため、エリザベスカラーなどで舐めさせないようにしてください。

- 観察: 数日間の経過観察で、腫れや赤み、膿が出ていないか確認してください。

中度の場合

- 症例: 足の裏の肉球をガラス片で切ってしまい、出血が続いている。傷口が少し深く、ぱっくり開いている。犬が痛がって足を庇う。

- 獣医師の初期判断・対応: 止血処置と、傷口の深い洗浄を行います。傷口が深い場合は縫合が必要となることがあります。感染予防のために抗生剤を処方し、数日間の通院や消毒が必要となるでしょう。

- 飼い主さんの注意点:

- 止血: 清潔なガーゼやタオルで傷口を直接圧迫して止血を試みてください。

- 清潔保持: 傷口が汚れないよう、散歩は控えめにし、常に清潔に保ちましょう。

- エリザベスカラー: 舐めることによる悪化を防ぐため、エリザベスカラーは必須です。

重度の場合

- 症例: 交通事故や外傷により、広範囲にわたって皮膚が剥がれている、または深くえぐれている。大量に出血しており、骨や筋肉が見えている。

- 獣医師の初期判断・対応: まずはショック状態の管理と止血が最優先です。緊急手術で壊死組織の除去や縫合、必要に応じて皮膚移植などを行います。感染予防のために広域抗生剤の投与や、全身管理も重要になります。

- 飼い主さんの注意点:

- 止血: 清潔な厚手のガーゼやタオルで出血している部分をしっかり圧迫して、止血に努めてください。

- 保温: 大量の出血やショックで体温が低下することがあるため、タオルなどで体を包んで保温を心がけましょう。

- 迅速な移動: 一刻も早く動物病院に連れて行くことが重要です。

噛み傷

多頭飼いやドッグランなど複数の犬が集まる場所では、じゃれあったり、喧嘩をした際に嚙まれてしまうことがあります。

噛み傷は噛まれた・噛んだ箇所によって重症になることもあるため、じゃれあっているだけだとしても油断はできません。

噛まれてしまった際、状況によっては治療費を請求することもあるため、相手の飼い主の連絡先を聞いておきましょう。

軽度の場合

- 症例: 他の犬と軽くじゃれ合った際に、皮膚に歯型が残っている程度の浅い傷。出血はほとんどなく、犬もすぐに落ち着いている。

- 獣医師の初期判断・対応: 傷口を洗浄・消毒し、目に見える損傷がなければ経過観察と清潔保持を指示します。念のため、感染予防のための軟膏を処方することがあります。

- 飼い主さんの注意点:

- 洗浄と消毒: 傷口を清潔な水でよく洗い、消毒薬があれば消毒します。

- 内部の確認: 見た目よりも内部の組織が損傷している可能性があるため、数日間は腫れや痛みの有無を注意深く観察してください。

- エリザベスカラー: 傷口を舐めさせないようにしましょう。

中度の場合

- 症例: 複数箇所に歯型があり、皮膚が貫通しているが、大量出血はない。犬が痛がり、噛まれた箇所を触られるのを嫌がる。

- 獣医師の初期判断・対応: 傷口の深い洗浄と、必要であれば部分的な縫合を行います。犬の口内細菌による感染のリスクが高いため、広域抗生剤の投与が必須となります。場合によっては数日間の入院で点滴治療を行うこともあります。

- 飼い主さんの注意点:

- 応急処置: 出血がある場合は清潔なガーゼで圧迫止血し、傷口をできるだけ触らないようにして動物病院へ向かってください。

- 感染症の注意: 噛み傷は感染症のリスクが高いことを理解し、獣医師の指示に従い、薬をしっかりと与えましょう。

- 原因の特定と対策: 喧嘩が原因であれば、今後のトラブルを防ぐための対策も検討しましょう。

重度の場合

- 症例: 複数の深い咬創があり、大量出血している。皮膚や筋肉組織が広範囲に損傷している。体腔内に歯が到達している可能性(胸腔内、腹腔内)や、骨折を伴う場合もある。犬がショック状態に陥っている。

- 獣医師の初期判断・対応: ショック管理(輸液、輸血など)と止血が最優先です。緊急手術で傷口の徹底的な洗浄とデブリードマン(壊死組織の除去)、損傷部位の修復を行います。内臓損傷の有無を確認するため、レントゲンや超音波検査、CT検査も行います。術後は集中的な治療と管理が必要となります。

- 飼い主さんの注意点:

- 止血と保温: 清潔な布で圧迫止血し、犬の体を保温しながら、即座に動物病院へ向かってください。

- 情報提供: 何に噛まれたか、いつ噛まれたかなど、できるだけ詳しい情報を獣医師に伝えてください。

- 冷静な対応: 重篤な状態である可能性が高いため、飼い主さんが冷静に対応することが犬の命を救うことに繋がります。

誤飲・誤食

散歩のときや室内で異物を誤飲してしまうケースは、瞬間的にも起こりうるため常に。

特に初めて犬を飼うという人にとっては、何が危険物になり得るのか判断が難しいところもあると思います。

人間の小さいおもちゃ・壊れた犬用おもちゃの破片・ひも・針金・人薬などは多い誤飲物ですので気を付けましょう。

軽度の場合

- 症例: 少量の異物(例:小さなプラスチック片、髪の毛)を飲み込んだが、吐き戻しもなく、元気や食欲に変化がない。

- 獣医師の初期判断・対応: 飲み込んだ物の種類や大きさを確認し、経過観察を指示することが多いです。異物が便として排出されるかを確認するため、数日間便をチェックしてもらうこともあります。必要に応じて吐かせる処置を行うこともありますが、異物の種類によっては禁忌です。

- 飼い主さんの注意点:

- 飲み込んだ物を特定: 何を、いつ、どれくらいの量を飲み込んだのかを正確に把握し、可能であれば同じものを持参して動物病院を受診してください。

- 便の確認: 便の中に異物が排出されるか、数日間注意して確認してください。

- 症状の変化: 下痢や嘔吐、元気がないなどの症状が見られたら、すぐに動物病院に連絡してください。

中度の場合

- 症例: 比較的小さな布製品(靴下など)や、トウモロコシの芯などを飲み込み、数時間後に嘔吐や下痢が見られる。食欲不振や腹部の不快感がある。

- 獣医師の初期判断・対応: 吐かせる処置が安全であれば催吐処置を行います。吐かせることが難しい、または異物が消化管内で詰まる恐れがある場合は、レントゲン検査や超音波検査で異物の位置と種類を特定します。内視鏡による異物摘出や、状態によっては開腹手術が必要になることもあります。

- 飼い主さんの注意点:

- 無理に吐かせない: 自己判断で吐かせようとすると、かえって危険な場合があります(食道損傷、誤嚥など)。

- 情報提供: 飲み込んだ物の素材や形状、量、いつ飲み込んだかなど、詳細な情報提供が診断と治療に非常に役立ちます。

- 絶食: 獣医師の指示があるまで、食事や水を与えないでください。

重度の場合

- 症例: 尖ったもの(針、骨など)や、大きな異物、あるいは有毒な物質(農薬、人間用の薬、特定の植物など)を大量に飲み込み、激しい嘔吐、けいれん、意識障害、呼吸困難などの重篤な症状が出ている。

- 獣医師の初期判断・対応: 毒物の種類に応じた解毒処置、あるいはショック状態の管理が最優先です。胃洗浄、活性炭の投与、輸液療法、呼吸管理などを行います。異物が消化管を閉塞したり、穿孔(穴が開くこと)したりしている場合は、緊急手術が必要となります。

- 飼い主さんの注意点:

- 毒物の特定: 何を飲み込んだのか、その容器やパッケージなどがあれば必ず持参してください。成分が分かると治療法を特定しやすくなります。

- 冷静に対応: 犬が苦しんでいても、無理に拘束したり、吐かせようとしないでください。

- 迷わず受診: 重篤な症状が出ている場合は、夜間でもすぐに動物病院へ連れて行ってください。

火傷

ホットカーペットなどの暖房機器によるものやお風呂への落下事故、特に最近では高温になったアスファルトが原因になるケースも増えています。

飼い主さんを追ってお風呂までついて行ったり、料理中にはキッチンに入ってきてしまい、コンロに近づいたりと。

意図せずこうした危険にさらされることもあるため、入って良い場所とダメな場所を愛犬に理解してもらう必要があります。

軽度の場合(I度熱傷)

- 症例: 熱いものに少し触れてしまい、皮膚が赤くなっているが、水ぶくれはない。犬が少し気にする程度。

- 獣医師の初期判断・対応: 患部を流水で冷やし、炎症を抑える軟膏を処方します。数日間の経過観察を指示します。

- 飼い主さんの注意点:

- 冷却: まずは清潔な流水(水道水で構いません)で10〜20分程度、患部を十分に冷やしてください。氷や保冷剤を直接当てるのは避け、タオルなどで包んで使いましょう。

- 観察: 症状が悪化しないか、水ぶくれができないか、注意深く観察してください。

- 舐めさせない: 舐めることで細菌感染する可能性があるため、舐めさせない工夫をしてください。

中度の場合(II度熱傷)

- 症例: 熱湯を少量浴びてしまい、皮膚が赤くなり、水ぶくれができている。犬が痛がり、触られるのを嫌がる。

- 獣医師の初期判断・対応: 患部を冷却後、清潔な状態を保ち、水ぶくれを破らないように注意しながら治療を行います。感染予防のための抗生剤や、痛み止めの処方が必要となります。場合によっては包帯で保護します。

- 飼い主さんの注意点:

- 冷却: 軽度と同様に、まずは十分な冷却を行います。

- 水ぶくれを破らない: 水ぶくれは感染を防ぐためのバリアなので、絶対に破らないでください。

- 患部の保護: 清潔なガーゼなどで優しく覆い、犬が舐めたり、こすったりしないようにしてください。

重度の場合(III度熱傷)

- 症例: 高温のストーブに長時間触れた、あるいは感電事故などで、皮膚が黒焦げになったり、白く壊死したりしている。神経まで損傷しているため、痛みを感じないこともある。広範囲に及ぶ場合、ショック状態に陥ることもある。

- 獣医師の初期判断・対応: まずはショック管理(輸液、痛み止めなど)と、感染予防のための処置が最優先です。壊死した組織の除去(デブリードマン)や、皮膚移植などの外科手術が必要となります。長期間の入院と集中的な治療が必要になることが多いです。

- 飼い主さんの注意点:

- 無理な処置は避ける: 広範囲の熱傷の場合、無理に冷やそうとしたり、剥がれた皮膚を触ったりしないでください。

- 保温: 大量の体液喪失やショックで体温が低下することがあるため、清潔なタオルなどで優しく覆い、保温を心がけましょう。

- 緊急受診: 広範囲の火傷や、犬の意識状態に異変がある場合は、すぐに動物病院へ連絡し、指示に従って運んでください。

犬が怪我をしたときに飼い主ができる応急処置

普段は大人しい愛犬でも、応急処置をしようとすると傷が痛くて暴れたり噛みついたりして抵抗するケースがあります。

そのため、まずは口輪をつける・紐やタオルで口を固定するなどして、嚙まれない状況を作ることが大切です。

一般的に動物は人間よりも痛みに敏感と言われています。また、動物病院に連れていくまでの間、患部を舐めさせないようにしましょう。

骨折・ねんざ・脱臼の応急処置

骨折や脱臼の場合は添え木をあて、周辺の関節部分ごと動かないように包帯などで巻いて固定します。強く巻きすぎると血流を阻害してしまうため、注意が必要です。

添木などが難しい場合には、ペット用ストレッチャーやケージなどに入れ幹部を動かさないように急いで動物病院に連れて行きましょう。

切り傷・擦り傷の応急処置

生理食塩水または水で汚れを落とし、ガーゼなどを押し当てて止血します。特に出血が多い深い怪我の場合は、患部を包帯やタオルなどで縛って止血します。

人間用の消毒薬などは刺激が強いものもありますので、使用せずにそのまま動物病院に連れて行きましょう。

噛み傷の応急処置

生理食塩水または水で汚れを落とし、ガーゼなどを押し当てて止血します。切り傷・擦り傷と同様に、人間用の消毒薬は使わないようにしてください。

噛んだ犬が感染症を持っていると感染症のリスクがあるため、すぐに動物病院に連れて行きましょう。

誤飲・誤食の応急処置

愛犬が飲み込んだものが何であるかが分かっている場合は、動物病院に連絡をし、飲み込んだものや大きさを伝え指示を仰いでください。

焦って吐き出させたくもなりますが、自分での催吐処置はとても危険ですのでやめましょう。

誤飲が疑われる症状(吐く、震える、顔面蒼白など)が出ていて、何を飲み込んだのかわからない場合は、直ぐに病院へ連れて行ってください。

火傷の応急処置

まずは患部を冷水や氷、冷たい濡れタオルなどで熱感がなくなるまで冷やします。

犬は体毛で覆われていますので、痛がらない程度に毛をかき分けて患部を冷やすと良いです。

重度のやけどで皮膚がめくれてしまっていたり、水ぶくれが出来てしまっているときは患部を冷やしながら直ぐに動物病院に連れて行きましょう。

犬の怪我:動物病院受診の判断基準と自宅ケアの目安

愛犬の怪我に直面したとき、多くの飼い主さんが「すぐに病院に行くべきか、様子を見ても大丈夫か」という判断に迷われることでしょう。

獣医師として、緊急性を判断するための具体的な兆候と、自宅で経過観察が可能な場合の目安を解説します。

すぐに動物病院を受診すべき怪我の兆候

以下のいずれかの兆候が見られた場合は、緊急性が高いと判断し、迷わず速やかに動物病院を受診してください。 夜間や休診日であっても、救急対応が可能な病院へ連絡することが重要です。

意識レベルの変化

- 呼びかけに反応しない、ぐったりしている、意識が朦朧としている。

- けいれんを起こしている。

- 立てない、まっすぐ歩けない、ふらつきが顕著。

呼吸の異常

- 呼吸が非常に速い、または非常に遅い。

- 呼吸が荒い、あえいでいる。

- 口を開けてパンティングが止まらない(特に安静時)。

- 舌や歯茎の色が青紫色(チアノーゼ)になっている。

出血の異常

- 大量出血: 出血が止まらない、または噴き出すような出血がある。

- 広範囲の出血: 広範囲の皮膚の下に内出血が見られる。

- 体腔からの出血: 口、鼻、耳、肛門、尿道など、体の開口部から出血がある。

- 血便・血尿・吐血: 便に鮮血やタール状の黒い血が混じる、尿に血が混じる、血液を吐いている。

痛みの程度

- 触れると激しく鳴き叫ぶ、攻撃的になる。

- 体を震わせている、呼吸が浅く速い。

- 特定の部位(特に四肢や胴体)を地面につけられない、完全に持ち上げている。

- 体を丸めて動こうとしない。

体の変形・異常

- 骨折・脱臼の疑い: 四肢が不自然な方向に曲がっている、腫れ上がっている、明らかに変形している。地面に全く足をつけられない。

- 大きな切り傷・深い刺し傷: 傷口が大きく開いている、深くえぐれている、骨や筋肉が見えている。

- 火傷: 広範囲にわたる熱傷、皮膚がただれている、水ぶくれが広範囲にある、焦げ付いている。

- 腹部膨満・硬直: お腹が異常に張っている、触ると嫌がる、硬くなっている。

誤飲・誤食の場合

- 毒物摂取の疑い: 人間用の医薬品、化学薬品、有毒植物、農薬などを飲み込んだ可能性がある場合。

- 症状の悪化: 嘔吐や下痢が頻繁に続く、ぐったりしている、食欲がない、けいれんを起こしている。

- 尖ったもの・大きいものの誤飲: 針、ガラス片、電池、ボタン電池、大きな骨やプラスチック片など、消化管を傷つけたり閉塞させる危険があるものを飲み込んだ場合。

その他

- 交通事故、高い場所からの落下、動物同士の大きな喧嘩など、強い外力が加わった後。見た目に異常がなくても、内臓損傷などの可能性があるので受診が推奨されます。

- まぶたが閉じない、眼球が飛び出ているなど、目の周囲の重篤な怪我。

- 熱中症の症状(激しいパンティング、よだれ、ぐったり、体温上昇)がある。

自宅で経過観察しても良い怪我の判断基準

以下の条件を全て満たし、犬の様子が安定している場合に限り、自宅で数時間〜1日程度経過観察しても良いでしょう。 ただし、少しでも不安を感じる場合や、症状が悪化するようであれば、速やかに動物病院を受診してください。

意識レベル・元気

- 呼びかけにきちんと反応する。

- いつも通りの元気がある、または少し元気がない程度で、すぐに回復しそうである。

- 食欲や飲水欲がある。

呼吸

- 呼吸が安定しており、異常な速さや荒さがない。

- 舌や歯茎の色が正常なピンク色である。

出血

- ごく少量(数滴程度)の出血で、すぐに自然に止血した。

- 傷口を清潔なガーゼで圧迫することで、すぐに止血できた。

痛みの程度

- 特定の部位を少し触ると嫌がる程度で、それ以外は普段通りにしている。

- 足を少し引きずるが、地面につけることはできる。

- 時間の経過とともに痛みが軽減しているように見える。

体の状態

- 小さな擦り傷・切り傷: 深さがなく、表面的な擦り傷や、数ミリ程度の浅い切り傷。

- 軽度のねんざの疑い: 少し足をひねったが、しばらくすると普通に歩けるようになり、患部に腫れや熱感がない。

- 少量の誤飲: 毛玉、少量のティッシュペーパー、微量の無毒な植物など、明らかに少量で無毒と判断できるものを飲み込み、症状がない場合。

- 軽度の火傷(I度熱傷): 皮膚が少し赤くなっている程度で、水ぶくれがなく、犬がほとんど気にしていない。

経過観察中のケア

- 傷口を清潔な水で優しく洗浄し、消毒薬があれば消毒する。

- 犬が傷口を舐めないように、エリザベスカラーや服などで保護する。

- 安静にさせ、激しい運動は避ける。

- 飲水や食事を普段通り与え、異常がないか注意深く観察する。

重要なポイント

- 飼い主の直感を信じる: 「何かおかしい」と感じたら、それは多くの場合正しいサインです。迷ったら受診が基本です。

- 獣医師との連携: かかりつけの動物病院に電話で相談し、指示を仰ぐのが最も安全な方法です。状況を具体的に伝え、受診の必要性を判断してもらいましょう。

- 自己判断の危険性: 特に誤飲・誤食や内臓損傷の可能性がある場合、見た目だけでは判断できない危険が潜んでいます。安易な自己判断は避けましょう。

- 応急処置は最小限に: 傷口を清潔にする、出血を圧迫して止める、保温するなど、犬の苦痛を増さない範囲での応急処置に留め、無理な処置は行わないでください。

愛犬の命と健康を守るためにも、怪我の判断は慎重に行い、必要であれば迅速に獣医療の専門家の手を借りることが何よりも大切です。

犬の怪我を予防する方法

何かあったときのために、応急処置の方法を知っておくことは重要です。その上で、事前に予防できるように対策も行っておきましょう。

骨折・ねんざ・脱臼を予防する方法

階段やソファなどの段差にはステップを置き、飛び降りを防止しましょう。

フローリングなどの滑ってしまう床はラグやマットを敷いておき、歩行中や走行中に負担をかけないよう対策します。

足裏の毛や爪の伸びすぎもフローリングで滑りやすい要因のひとつですので、定期的に爪切りや足裏の毛はカット。ベランダなどの高所の窓を開けっ放しにするのは止めましょう。

きり傷・擦り傷を予防する方法

散歩中の落下物(釘・鋭利や枝・ガラス・プラスチック片など)や茂みの木や草などに注意しましょう。

柔らかい草だけだったとしても、地面が見えていなければ何が落ちているかはわかりません。

散歩道でそういった場所はないか、愛犬がよく気にする場所はないか把握しておくと良いです。

噛み傷を予防する方法

散歩中のリードコントロールで犬同士の接触を極力避けることが大切です。

他の犬から噛まれるということは、その犬への飼い主さんによるしつけが出来ていなかった、もしくは目を離してしまったということでもあります。

自分自身がそうしたケースで加害者側とならないよう、しつけやトレーニングはとても重要です。同時に、ドッグランなどでは目を離さずに注意しましょう。

誤飲・誤食を予防する方法

ゴミ箱を蓋つきのものにするなどして、ゴミをあされない環境を作りましょう。

小さい子供がいる家庭では、子供の遊び場に犬が入れないように、ゲートで仕切るなどの工夫をすることも必要です。

散歩中に夢中になって探索しているときなどは、興味を持ったものを誤飲しやすいので特に注意しましょう。

犬が届くところにものを置かない、万が一誤飲事故が発生しても何を飲んでしまったのか分かるように、日ごろから室内の整理整頓をしておくことも大切です。

火傷を予防する方法

真夏はアスファルトでの火傷や熱中症予防のため、日中の散歩は避け、早朝や夜の散歩に切り替えましょう。

真夏の日中は火傷の可能性だけでなく熱中症にもかかりやすいので、非常に危険な時間帯だと言えます。

ストーブなどやけどの恐れがある暖房器具には近づけないように、柵などを設置して対策してください。

犬が怪我した箇所を舐めてしまう理由は?

犬に限らず哺乳類は傷口を舐めて殺菌するという本能的な習性があり、舐めることで自己治癒しようとしています。また、舐めることで不安やストレスを和らげ、安心感を得ています。

唾液には傷を治す酵素以外に、化膿を引き起こすような細菌も多く存在しているため、傷口を舐め続けることで状態が悪化し舐性皮膚炎を引き起こすことがあります。

また、傷口からでている傷を治すための有効成分を舐めとってしまうと、傷の回復が遅くなってしまいます。

そのため、怪我したところを舐め続けることはデメリットの方が多く、やめさせる必要があります。

犬の怪我した箇所を舐める行為をやめさせる方法

犬が本能的に傷口を舐めてしまうことは仕方のないこと。しかし、傷の回復が遅くなってしまう以上は、やめさせる方法も知っておくと良いでしょう。

エリザベスカラー

犬の首の周りに巻くエリマキトカゲの襟巻に似た形の保護器具です。

着用することで傷口に舌が届かなくなり舐めることを防止できますが、生活するうえでは不便なので苦手な子もいます。

いろいろなサイズがあるので愛犬に合ったサイズを選ぶ必要がありますし、生活しづらそうにしていたらサポートしてあげてください。

口輪

口輪をつけると強制的に口を閉じさせることになり、傷口を舐めたり噛んだりできなくなります。

ずっとつけていることはストレスになるため、愛犬の様子を見ながら検討してください。

口輪をしている間はストレスになることが多い以上、根本的な解決にはなりづらいです。

包帯やガーゼ

化膿した状態の傷や、術後直ぐの傷などに利用されることが多いです。

部位によっては口や足で包帯を取ってしまうこともありますので、エリザベスカラーや洋服などと併用して使用します。

傷口に薬を塗ったうえで包帯やガーゼでフタをし、洋服で触れないようにカバーしてあげると良いです。

洋服や靴下

乾いている傷であれば、患部を完全に覆うことができる服や、靴下の着用で患部を直に舐めることを防ぐことができます。

完全に乾いていない傷でも、ガーゼや包帯などと併用して使用することが可能です。

普通のお洋服では覆えない場所の傷などには、専用の術後服なども市販されています。

この記事の執筆者・監修者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)