大切な家族である愛犬の元気がないとき、「もしかしたら病気や怪我なのでは?」と心配になってしまうもの。

体調不良が原因であればやはり動物病院を受診することが大事。獣医さんに説明をするためにもどんな症状なのかを把握することはとても重要です。

そこでこの記事では、病気や怪我の際の症状や、元気がないときに見るべきポイントもご紹介。

大切な愛犬にいつまでも健康でいてもらうため、体調のサインをしっかりと見逃さないようにしましょう。

この記事の結論

- 運動や食事をすることなく、愛犬に元気がないときは病気や怪我を疑う必要がある

- 疲労やストレスによって元気がなくなることはよくある一方、続く場合は楽観視できない

- 中高齢期に差し掛かり、老化していくと自然に少しずつ行動量が減っていく

- 普段から愛犬の様子を見ておくことで、愛犬の不調に早く気づくことができる

目次

愛犬の「元気がない」とは?症状と対処法

愛犬の様子がいつもと違う、なんだか元気がない。そう感じた時はまず病気や怪我の可能性を疑いましょう。

犬や猫は野生の名残で体の不調を隠す習性があります。普段からしっかり体調をチェックしておかないと、こうしたタイミングになかなか気付けなくなってしまうのです。

そんな習性があるため、「ぐったりとして動かない」「ご飯を食べなくなった」などの様子が見られるときは、私たちが思う以上に辛い状況に置かれている場合があります。

ちょっとした変化も見逃さず病気や怪我を疑うと同時に、気になったことがあればすぐに動物病院を受診しましょう。

ただし、元気がないからといって、必ずしも病気や怪我の可能性ががあるというわけでもありません。専門知識と専門的な検査によって、病気や怪我は診断されます。必ず獣医師さんの見解を聞くことが大切です。

愛犬の「元気がない」とは具体的にどんな状態?

愛犬の「元気がない」状態は、単に「いつもより静か」というだけでなく、普段の行動や習慣に変化が見られることが特徴です。具体的に以下のような状態が見られたら、愛犬が「元気がない」と考えてよいでしょう。

散歩に行ってもすぐに座り込む、歩きたがらない

- 普段は散歩を心待ちにしているのに、リードを持つと逃げたり、玄関で座り込んだりする。

- 散歩に出てもすぐに立ち止まったり、座り込んだりして、歩くのを嫌がる。

大好きなおやつに興味を示さない、食欲がない

- 普段なら飛びつくおやつやフードに、全く反応しない、または少ししか食べない。

- 食器に近づこうとしない、食べ残す量が増えた。

普段は遊ぶおもちゃに見向きもしない

- お気に入りのおもちゃを出しても、興味を示さず、遊ぼうとしない。

- ボールを投げても追いかけない、引っ張りっこに応じない。

日中のほとんどの時間、寝てばかりいる

- 普段は起きている時間帯でも、ぐったりと寝ていることが多い。

- 寝ている時間が異常に長く、なかなか起き上がろうとしない。

呼んでも反応が鈍い、反応しない

- 名前を呼んだり、声をかけたりしても、耳を傾けない、尻尾を振らない、近づいてこない。

- ボーっとしている時間が長い。

目を合わせようとしない、隠れようとする

- 飼い主とのアイコンタクトを避けるようになる。

- 家具の下や部屋の隅など、人目につかない場所に隠れて出てこようとしない。

排泄の異常

- 下痢や嘔吐を繰り返す。

- おしっこの回数や量、色に変化がある。

- 排泄時に痛がったり、踏ん張ったりする。

体の震えや痛み

- 体を触ると嫌がる、特定の場所を触ると痛がる。

- 体を小刻みに震わせている。

呼吸の異常

- 呼吸が速い、荒い、苦しそうに見える。

- 咳やくしゃみが頻繁に出る。

これらの症状は、病気のサインである可能性もあれば、ストレスや環境の変化による一時的なものである可能性もあります。愛犬の様子を注意深く観察し、異変に気づくことが早期発見・早期治療につながります。

愛犬が元気がないときに考えられる原因

愛犬が元気がない原因は多岐にわたります。大きく分けて、「病気によるもの」「精神的なもの」「環境によるもの」が考えられます。

病気によるもの

最も注意が必要なのは、何らかの病気が原因で元気がない状態です。

- 感染症: ウイルス性疾患(ジステンパー、パルボウイルス感染症など)、細菌感染症など。発熱、下痢、嘔吐などの症状を伴うことが多いです。

- 内臓疾患: 腎臓病、肝臓病、心臓病、膵炎など。慢性的に進行するものも多く、初期症状として元気のなさや食欲不振が見られることがあります。

- 消化器系のトラブル: 胃腸炎、異物誤飲、腸閉塞など。嘔吐や下痢、腹痛を伴います。

- 関節や骨の痛み: 関節炎、脱臼、骨折など。特に高齢犬や特定の犬種(小型犬の膝蓋骨脱臼など)に多く見られ、歩きたがらない、触ると嫌がるなどの症状が出ます。

- 口腔内のトラブル: 歯周病、口内炎など。痛みから食欲不振につながることがあります。

- 腫瘍: 体のどこかに腫瘍ができている場合。進行すると元気のなさや食欲不振、体重減少が見られることがあります。

- その他: アレルギー、中毒、熱中症、低血糖など、さまざまな病気が考えられます。

ストレスや精神的なもの

病気ではない場合でも、精神的な要因で元気がない状態になることがあります。

- 環境の変化: 引っ越し、新しい家族(人間やペット)の増加、飼い主の長時間の外出や生活リズムの変化など。

- 分離不安: 飼い主と離れることへの強い不安から、食欲不振や破壊行動、無駄吠えなどを起こすことがあります。

- 恐怖や不安: 雷や花火などの大きな音、見慣れない人や場所への恐怖など。

- 運動不足・刺激不足: 特に活発な犬種の場合、十分な運動や遊びができないとストレスが溜まり、元気がないように見えることがあります。

- 飼い主の感情: 飼い主が落ち込んでいたり、ストレスを抱えていたりすると、犬もその感情を察して元気がなくなることがあります。

加齢によるもの

犬も人間と同じように年を取ると、活動量が減り、寝ている時間が増えるなど、見た目には「元気がない」ように見えることがあります。

- 代謝の低下: 基礎代謝が落ち、必要なエネルギー量が減るため、食欲が落ちたり、活動量が減ったりします。

- 関節の痛み: 関節炎などにより、散歩や運動を嫌がるようになることがあります。

- 認知機能の低下: 認知症の症状として、ボーっとする、徘徊する、夜鳴きをするなどの変化が見られることがあります。

愛犬が元気がないときの対処法

愛犬が元気がないと感じたら、まずは冷静に状況を観察し、適切な対処をすることが重要です。

すぐに病院に行くべきケース

以下のような症状が見られる場合は、緊急性が高いため、すぐに動物病院を受診しましょう。

- 呼吸が明らかに速い、荒い、苦しそう

- ぐったりして意識が朦朧としている

- 激しい嘔吐や下痢を繰り返している(特に血が混じっている場合)

- けいれんを起こしている

- 体を触ると激しく痛がる、立てない、歩けない

- 出血している、外傷がある

- 誤飲・誤食の可能性がある

- 体温が異常に高い(熱中症の疑い)または低い

- 排尿・排便が全くない、または困難そうにしている

- 子犬や老犬の場合で、元気がない状態が続く

自宅で様子を見る場合の対処法

緊急性が低いと判断された場合や、病院に行くまでの間は、自宅で愛犬が快適に過ごせるようにケアしてあげましょう。

- 安静にさせる: 無理に散歩に連れ出したり、遊ばせたりせず、静かで落ち着ける場所に寝かせてあげましょう。

- 消化の良い食事を与える: 食欲がない場合は、消化の良い食事(例:鶏むね肉のささみ、カボチャやサツマイモを煮込んだもの、療法食など)を少量ずつ与えてみましょう。無理に食べさせようとせず、食べない場合はいったん片付けます。

- 十分な水分補給: 脱水症状を防ぐため、いつでも新鮮な水が飲めるように用意しましょう。飲まない場合は、ウェットフードや犬用のミルク、スープなどで水分を補給する工夫も有効です。

- 体を暖かく保つ: 体が冷えないよう、ブランケットなどで暖かくしてあげましょう。特に冬場や体調が悪い時は重要です。

- ストレス軽減のための工夫:

- 静かで安心できる環境を整え、無理に構いすぎないようにしましょう。

- 愛犬がいつも使っているベッドやタオル、お気に入りのおもちゃなどを近くに置いてあげると安心します。

- 落ち着いた声で優しく話しかけ、安心感を与えましょう。

- 必要であれば、犬用のフェロモン剤やアロマセラピー(犬に安全なものを選び、使用法を守る)の利用も検討できます。

- 排泄の確認: 排泄の有無、量、色、状態などを確認し、異常がないか注意しましょう。

獣医師との連携

自宅で様子を見る場合でも、症状が改善しない場合や、悪化する兆候が見られた場合は、迷わず動物病院に連絡し、指示を仰ぎましょう。獣医師に症状を伝える際は、以下の情報を具体的に伝えるとスムーズです。

- いつから元気がないのか

- どのような症状が見られるか(具体的な行動の変化)

- 食欲や飲水量の変化

- 排泄の状態(回数、量、色、硬さなど)

- 他に気になること(嘔吐、下痢、咳、震えなど)

- 最近の食事内容や環境の変化

愛犬の元気がない状態を予防するために

日頃からの適切なケアと観察が、愛犬の健康維持と病気の早期発見につながります。

- 定期的な健康診断: 年に一度は動物病院で健康診断を受けさせましょう。特にシニア犬になったら、半年に一度の検診も検討しましょう。

- バランスの取れた食事: ライフステージに合った高品質な総合栄養食を与え、肥満を防ぎましょう。

- 適度な運動と遊び: 犬種や年齢に合わせた運動量を確保し、ストレス発散と健康維持に努めましょう。

- ストレスの少ない環境: 愛犬が安心して過ごせる環境を整え、急な環境変化や大きな音など、ストレス要因をできるだけ取り除きましょう。

- 日頃からの観察: 愛犬の普段の様子をよく観察し、些細な変化にも気づけるようにしましょう。

- 適切なワクチン接種と寄生虫予防: 獣医師の指示に従い、必要なワクチン接種とノミ・ダニ、フィラリアなどの寄生虫予防を徹底しましょう。

病気や怪我以外で犬の元気がなくなる理由

「元気がない」というだけであればさまざまな理由が考えられるため、もちろん病気や怪我以外で元気がない場合も考えられます。

私たち人間も同じですが、強いストレスがかかったりする環境下に置かれることで、不調を感じることもありますよね。

これは犬も同じことであるため、主にどんな場合があるのかをチェックしてみましょう。

環境の変化によるストレス

「犬は人につく」とは言うものの、犬も環境の変化でストレスを感じることが多くあります。

引っ越し、赤ちゃんが産まれるなどの家族構成の変化、慣れない場所へ外出するなどが挙げられます。

人間の場合でも慣れない土地や環境ではストレスを感じるため、愛犬にとってもそれは同じくストレスになってしまうということです。

また、家族から離れてペットホテルにお泊まりしたり、遠出することで元気がなくなってしまう場合もあります。

ワクチン接種後や手術後、通院での疲労

ワクチンなどの注射が苦手な子が多いのはもちろんのこと、動物病院への通院自体のストレスや疲労から元気がなくなってしまうこともあります。

特に動物病院では検査や注射など、愛犬にとって苦手なことが多い場所。

動物病院の利用が好きだという子は多くないので、動物病院を訪れただけでもそうですし、外出する準備をしている、ということを察知するとストレスを感じる子もいます。

また避妊・去勢手術の際も術後の痛みからだけでなく、家族から離れて半日~1日など入院することで、不安からストレスになることも。

ネッカー(エリザベスカラー)を着け慣れず元気がない、ということも起きることがあります。

シニア期に入って元気がない

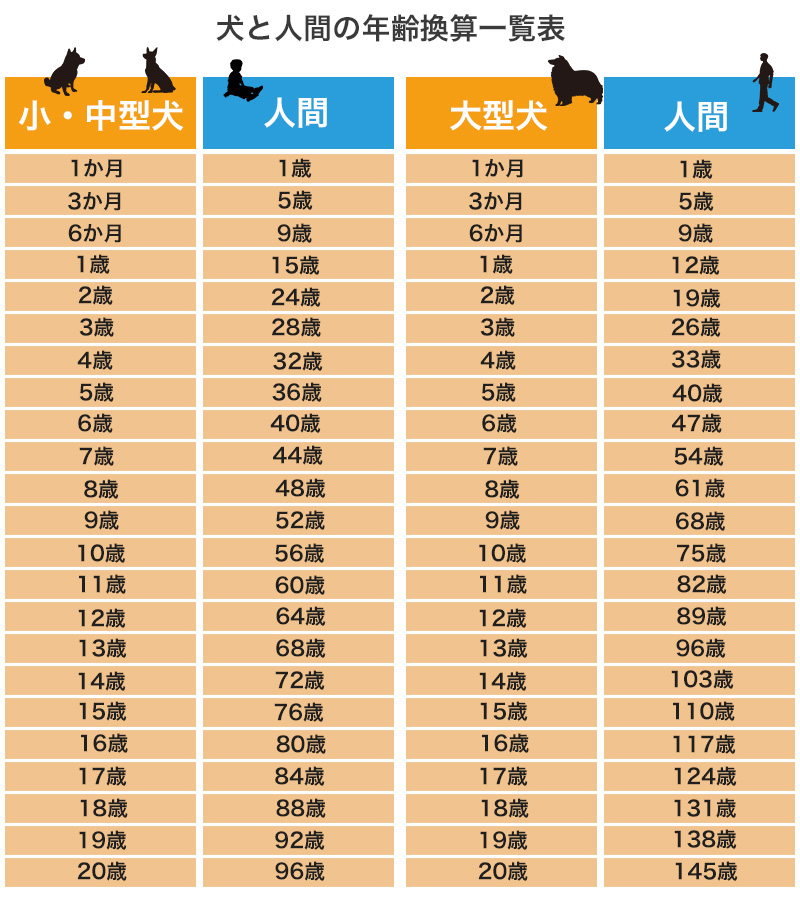

一般的に犬は7歳~8歳頃からシニア期へと入ります。私たちよりも年齢を重ねるスピードが早いのはよく知られていますよね。

犬の7歳は、人間で言うと大体44歳ほどです。11歳まで生きてくれれば、すでに人間でいう還暦です。

そのため、シニア期に入ると犬にも老化現象があらわれ始め、活動量が減少します。成犬期と比べると寝ている時間も増えるため、元気がないと感じてしまう飼い主さんが多いです。

元気がないと心配になってしまいますが、すぐに病気や怪我だと判断するのではなく、その子に応じた判断が必要。

年齢を重ねるごとに少しずつ運動量が落ちているだけであれば問題ないことも多いですが、急激に動けなくなってしまっている場合には緊急を要する可能性もあります。

いずれにしても、ご自身で判断するのではなく、動物病院など専門家に診てもらうのがベストです。

愛犬が病気や怪我で元気がないときにみられる症状

もっとも心配になるのが、自然な状況での元気がないわけではなく、病気や怪我が原因となっていること。

これらは早急な対応が必要になるケースも多く、なおかつ異常があるのだと飼い主自身が気づかなければいけません。

大切な家族である愛犬を守るため、気になる症状にはまず獣医師の診断を受けることが大切です。

食欲がない、水を飲まない

愛犬がご飯を食べないだけではなく、水も飲まないときは体の状態がかなり悪いと考えられます。

よくある胃腸炎から全身性の内臓疾患、整形疾患や椎間板ヘルニアからの強い痛み、腫瘍性疾患などその原因は軽症、重症を問わずさまざまです。

病気を患っている場合は自然治癒など考えず、まずはすぐに動物病院を受診し、獣医師さんに相談しましょう。

初期症状が無症状だったとしても、進行してからでは手遅れ、なんてことも十分にあり得ます。

体が震えている

寒さやストレス、恐怖心や警戒心・筋力の低下などでも犬は震えることがありますが、そういった生理的な原因からくるものであれば問題ありません。

しかし脳障害、中毒、低血糖、尿毒症などからくる痙攣や整形疾患、椎間板ヘルニアなどの痛みによって震えが起きている場合もあります。

普段から観察していれば気付きやすいポイントでもあるので、サインを見逃さないようにしましょう。一時的なものではなく続くようであれば、早めに動物病院を受診することが大切です。

嘔吐や下痢をする

嘔吐や下痢は犬に比較的よくみられる症状です。軽症の場合もありますし、病気や怪我から来る可能性もあります。

ストレスや空腹、早食いで嘔吐が起こることもあれば、下痢も同じくストレスや消化不良から起こることも多いです。

しかし、嘔吐したものや便に大量の血が混じっていたり、嘔吐と下痢を併発している、元気食欲が低下している場合には注意が必要です。

嘔吐や下痢は多くの病気で共通して見られる代表的な症状なので、なにか病気が隠れている可能性もあります。

1日中寝ている

もともと犬は私たちより睡眠時間が長いもの。加齢や疲れ、ストレスがかかったためによく寝ているということも多くあります。

心配なのは体調不良からあまり動けないという場合。体を回復させるためにあえて動かずに睡眠に充てている、という可能性も考えられます。

子犬期やシニア期は睡眠時間が長くなることもありますが、起きている間に運動をしなかったり、食欲が減少していたりすると注意が必要。また、いつもと睡眠の様子が違うようであれば注意が必要です。

熱っぽかったり鼻水、咳など風邪に似た症状がある

犬も風邪をひくことがあり、鼻水や咳など人間と同じような症状が見られます。特に鼻腔に細菌感染があるときは、粘り気のある鼻水が出ることもあります。

風邪と言ってもまだ幼かったり、反対に高齢で免疫が弱っていれば自然治癒が難しい場合もあるので、人間同様に「寝ていれば治る」と簡単に考えてしまうのは禁物です。

また、肺炎などに進行すれば発熱や元気食欲低下といった症状が見られることが多いので、すぐに動物病院を受診しましょう。

尿、量、ニオイに異常がある

排尿に異常があるときも、内臓疾患や膀胱炎など泌尿器疾患が疑われます。

排泄物は病気や怪我を疑う際に重要なポイントとなっており、「色、量、ニオイ、形状」などを必ず把握しておきましょう。

血尿や頻尿感、尿が出ないなどの症状は危険な状態にあることも考えられます。

また、尿のニオイに異常があるときは膀胱炎や糖尿病の可能性もあるので、動物病院で検査をしてもらいましょう。

体を触ろうとしたら嫌がる

体に触れられることを嫌がる場合は、病気や痛みを隠していることがあります。

歩き方や姿勢がおかしかったり、明らかに元気がない場合は動物病院の受診を検討しましょう。

また、普段は喜ぶはずの頭を撫でられることを嫌がるときは、目や耳の痛みも考えられます。

角結膜炎や緑内障からくる痛みや外耳炎を発症しているかもしれません。おかしなところはないかよく目や耳を見てあげましょう。

愛犬の元気がないときに飼い主さんが見るべきポイント

では愛犬が元気のないとき、どういったところに気をつければ良いのか、判断のポイントを知っておきましょう。

いずれにしても症状が長く続く場合、元気や食欲までなくなる場合は動物病院を受診するというのがベストです。

普段とは違った行動をしていないか

愛犬の様子がいつもと明らかに違う、というのはかなり大きなバロメーターになります。

いつもしないような行動を取っている場合は、何らかの変化があるとわかりますよね。普段しない行動が多くなってきたら、ひとつのサインだと思っておいてよいでしょう。

ストレスなどで起きているものか、病気によるものなのか、しっかりと見極めることが必要です。

普段とは違った行動をしているかどうかは、普段から愛犬のことを観察していなければ気付けるものではありません。

愛犬の見た目や体を触ったときに異常はないか

顔が腫れてしまったり、全身に蕁麻疹が出たりと、そのまま見た目に異常が出ることもあります。

特にワクチン接種後にこういった症状が出る場合には、すぐに動物病院を受診しましょう。

また体を触ったときに嫌がったり、痛みがあるときは唸ったり「キャン」と鳴き声をあげることもあります。

日々のチェックとして体を直接触る習慣をつけ、しこりや腫れがないか見てあげることも大切です。

ブラッシングやお風呂のタイミングでしっかりと体をチェックする、ということが日常的にできるケアです。

ごはんはしっかりと食べられているか

私たち人間も同じですが、犬も体調が悪いときは食欲がなくなります。疲れやストレスなどによる一時的なものであれば少し様子を見ますが、改善が見られない場合は病気が隠れていることも。

「いつもと同じ量のごはんを食べられているか」というポイントが体調変化のサインになるので、食事の様子はしっかりと見てあげましょう。

加齢によって徐々に食事の量が減っていってしまうことは仕方がないですが、急に食べなくなって2日以上も続くようであれば動物病院を受診しましょう。

尿や便に異常がないか

排泄物のチェックもかなり重要です。これもまた人間同様、体の異常を早めに発見することができるようなポイントとして覚えておくのがおすすめ。

尿や便といった排泄物には体の中の情報がたくさん含まれているので、病気を疑うときの判断材料のひとつになります。

また、便秘が見られることもあります。排便の間隔が2日以上あいてしまうようなときや、便がとても硬く乾燥しているようなときには注意が必要です。

加齢だけではなく「前立腺肥大症、代謝性疾患」などの可能性もあります。便と同時におしっこもちゃんとできているか要チェック。

健康ならば1日に3~5回程度はしますが、膀胱炎や尿路結石症といった排尿トラブルが起きていると排尿回数が増える一方で、尿路閉塞が起きると排尿が見られなくなることもあります。

飼い主は愛犬の様子を観察する習慣が大切

「なんだかいつもと違う…?」と気づくためには「いつも」の様子をしっかりと把握しておくことが大切です。

毎日の様子をきちんと観察しておく習慣を身につけることが、飼い主としての役割ではないでしょうか。

習慣がきちんと付いていれば、愛犬のちょっとした違和感を察知することができます。病気の早期発見に繋がる可能性も高まりますよ。

愛犬に変化があったらメモを取るのがおすすめ

あれ?と思うことがあれば、すぐにメモを取る習慣を作ることもおすすめです。

日時や詳しい様子・症状などは、慌てたりすると記憶があいまいになってしまうこともありますよね。

獣医師さんへ相談するときに詳しく伝えるためにも、何かあればすぐにメモを取ることを意識しましょう。

毎日のようにメモを取っておけばちょっとした変化にも気付けるようになりますし、どういった変化があるのかを読み返して判断することもできます。

過去に同じような行動を取っていないか、と読み返して症状を確認する際にも役立ちます。

見るだけではなく触れて確認する

明らかに見てわかることもあれば、実際に体に触れてみなければわからないこともたくさんあります。

普段からブラッシングやマッサージができていれば、体に触れてちょっとした変化も気づけるようになるでしょう。

見て観察することはとても大切ですが、腫瘍やしこりなどは見ただけで気づきにくいものもたくさんあります。

早期治療ができれば完治するような病気もありますので、発見が遅れてしまわないよう、習慣づけると良いです。

子犬期は特に目を離さないこと

ケージの中だけで遊んでいるときには、危ないものを周りに置かないという対策ができます。しかしもし、ケージから出して遊ばせているときには、どんな事故があるかわかりません。

できる限りの対策ができていたとしても、誤飲誤食があるかもしれませんし、予期せぬ事故にあうかもしれません。

特に子犬期は元気ですし、好奇心旺盛で色々なことに興味を持ちます。落ち着いてきた成犬期や老犬期以上に、子犬期の愛犬には気を配り、危険を排除してあげるようにしましょう。

愛犬に元気がなく、気になる症状があるときは動物病院へ

元気がない、と飼い主が感じる時や気になる症状が出ている時は迷わず獣医師へ相談しましょう。

言葉を話せない愛犬のためにも普段の様子と違う場合は、飼い主さんが注意深くなることが大切です。

自己判断してしまうことで、愛犬の健康を損なってしまったり、早期治療ができなかった…ということは避けたいところ。

大切な家族を守るためにも気になることがあれば動物病院へ、を心がけましょう。

この記事の執筆者・監修者

獣医師/潜水士/株式会社Ani-vet代表取締役/犬猫生活財団評議員

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)