愛猫にいつまでも健康で長生きしてもらうためには、歯磨きと口内のケアの習慣がとても重要です。

とはいえ、どのぐらいの頻度で、どんな手順でどのようにやればいいのか、分からない飼い主さんは多いでしょう。

そこで、歯磨きをするべき理由や適切な方法のほか、嫌がる愛猫への対処法まで詳しく解説しますので、ぜひ参考になさってください。

この記事の結論

- 猫にも歯磨きは必要不可欠で、1日1回の歯磨きペースが理想的

- 猫は人間より歯垢から歯石に変わるペースが早く、3~4倍の速度で歯石になる

- 嫌がる場合でも週に2~3回のペースで歯磨きをする必要がある

- 歯磨きには子猫の頃から少しずつ慣れてもらい、嫌がったら一度中断する

ライター/人とペットの終活アドバイザー

ライフエンディング業界にて、葬儀・お墓・仏壇・供養・遺品整理・相続など、生前準備から亡くなった後まで、幅広いご相談に対応しています。

目次

猫にも歯磨きは必要

結論から言えば、猫にも歯磨きは必要です。一般的に猫の食事はキャットフードで、その多くのご家庭でドライフードを選んでいることでしょう。

水分をほとんど含まないドライフードではありますが、歯磨きを行わないと歯垢がたまります。歯垢がたまったままだと、歯周病になってしまいます。

そのため、毎食後に歯磨きをする必要はないものの、毎日の歯磨きは猫にも必要なのです。

歯磨き頻度は1日1回が理想

健康で長生きしてもらうために、愛猫の歯磨きは飼い主さんにとっても大事な習慣で、次の3つのポイントがあります。

- 歯磨き頻度は1日1回が理想

- 最低でも週に2~3回は歯磨きをする

- 歯の健康を保つためにも歯磨きは必須

愛猫の歯磨きは1日1回、規則正しく毎日の習慣にするのが理想なのをご存知でしょうか。

世界小動物獣医学会によると犬猫は歯周病になりやすく、2歳までのうちに犬は80%、猫は70%が何らかの歯周病を患っているとのことです。

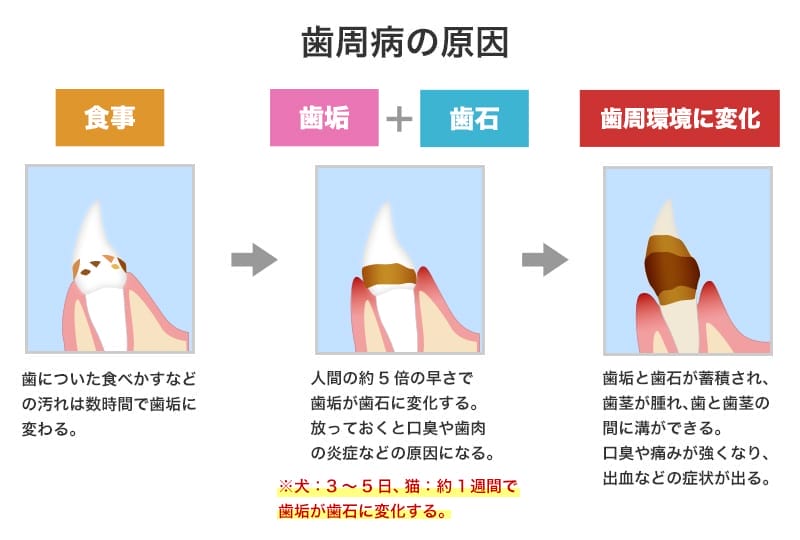

歯周病は歯垢が固まった歯石が蓄積することによって引き起こされます。

一度歯周病になると完全に元の状態の戻すことはできないため、歯周病を予防するためにも毎日の歯磨きが推奨されます。

参考:WSAVA Global Dental Guidelines

歯垢が歯石になる日数

人間と犬猫とは口内のpHに違いがあり、人間が中性から弱酸性なのに対して、犬猫は弱アルカリ性のため、歯石になりやすい傾向にあります。

| 人 | 約25日間(中性~弱酸性) |

| 猫 | 約1週間(弱アルカリ性) |

| 犬 | 約3~5日(弱アルカリ性) |

上記のように、愛猫は人間の3~4倍の速度で歯石になりやすいため、気を付けなければなりません。

一方で、ペットフード協会の最新調査によると、猫の平均寿命は15.79歳。猫は2歳で人間でいう24歳となり、その後は人間の4倍の速度で年をとります。

つまり、健康な歯を維持するためには、愛猫も人間と同じように毎日の歯磨きが必要です。

最低でも週に2~3回は歯磨きを行う

毎日の歯磨きが難しい場合でも、愛猫の様子を見ながら週に2~3回の歯磨きを行うようにしましょう。

食事後、愛猫の歯に付着した汚れは数時間でプラーク(歯垢)になります。この歯垢のうちに歯磨きで除去すれば、歯石になることを防げます。

| 汚れの種類 | できるまでの時間 | 対処法 |

|---|---|---|

| 歯垢(プラーク) | 食後数時間 | 家庭で除去できる |

| 歯石 | 約1週間 | 動物病院で除去する |

近年は犬猫専門の歯科も増えていますが、人間と同じように、愛猫の歯石は歯医者でなければ除去することができません。

言い換えると、歯石にならないうちに、歯磨きによるお掃除で歯垢を取り除いてあげることがポイントです。

ただし、歯垢は時間の経過とともに除去しにくくなります。毎日の歯磨きが難しい場合は、最低でも週2~3回、愛猫の歯磨きをしてあげましょう。

歯の健康を保つためにも歯磨きは必須

愛猫の健康を保つためには、歯や口内の健康維持が不可欠です。

歯や口内の違和感や痛みから食事ができなくなると、体にも影響を及ぼして命の危険もあるため、麻酔による手術で治療や抜歯をしなければなりません。

| 病名 | 症状 | 原因 |

|---|---|---|

| 歯肉炎 | 歯肉に赤みや腫れがある | 歯と歯肉の境目の歯周ポケットに溜まった細菌などによって起こる炎症 |

| 歯周炎(歯槽膿漏) | 口臭やよだれや出血があり、悪化すると歯にぐらつきが生じたり、痛みによって食欲不振に陥る | 歯周病の悪化により歯周ポケットの奥の歯根膜や歯槽骨にまで炎症が起こる |

| 歯根膿瘍 | 食事を拒み顔に腫れが生じたり膿の混じった鼻水が出たりする | 歯の根元に膿が溜まり、悪化すると骨に穴が開いて皮膚の下に膿が溜まる |

最近は愛猫が好むウェットフードや液状のおやつが種類豊富に誕生して、多くの飼い主さんが愛猫の喜ぶ姿に微笑んでいらっしゃると思います。

その一方で、とろみのあるフードやおやつは歯垢として歯に付着しやすいため、愛猫のためにはぜひ大事な歯磨きの習慣も忘れないでください。

猫の歯磨きのやり方

歯磨きがとても大事なケアだということは理解していても、実際にやってみると非常に難しいものです。

愛猫への歯磨きのやり方にはコツがあり、次の4つの手順で行うとスムーズです。

- 口周り・歯茎・歯に触れてみる

- 歯磨きシートやガーゼで磨いてみる

- 歯ブラシで歯を磨いてみる

- 汚れを落とすことを意識して歯を磨く

一気にステップ1からステップ4まで進めることはせず、ステップ1をクリアしたらステップ2へ。というように、一歩ずつ進めます。

ステップ1. 口周り・歯茎・歯に触れてみる

いきなり歯磨きすると、愛猫は抵抗を示して不信感を抱きます。愛猫に歯磨きを慣らすためには、歯に触れることへの抵抗を失くすことが大切です。

頭などを撫でるいつものスキンシップの延長で、愛猫の口周りや歯茎や歯に触れてみましょう。

成猫の犬歯は鋭く、噛み付くと危険なため、最初は厚手の軍手をしても構いません。歯磨きの頻度を高めるためにも、口元を容易に触れられることを目標にしてください。

ステップ2. 歯磨きシートやガーゼで磨いてみる

本格的な歯磨をする前に、まずは犬猫用の歯磨きシートに慣れさせておくことがおすすめです。

歯磨きシートは、除去できた効果を目で確認しながら飼い主さんの指先で直接磨くことができ、指に巻き付けたり指にはめるだけのタイプがあります。

汚れが取りやすいように加工された柔らかい不織布でできており、汚れが取りやすく歯垢が付着しにくい液体などが染み込まれているなど、種類も豊富です。

愛猫を背後から体を抱くように抑えて、両手で首元を固定しながら円を描くように歯を擦ると歯垢が取りやすいです。

ステップ3. 歯ブラシで歯を磨いてみる

歯磨きシートに慣れたら、次は愛猫を歯ブラシに慣れさせましょう。指サックの形状をした歯ブラシもあるため、歯磨きシートから段階的に利用して歯ブラシへ切り替えても良いでしょう。

歯ブラシは奥歯の臼歯や歯間、歯周ポケットまで磨けることがメリットのため、歯垢の除去だけではなく歯周病予防にも最適です。

前歯や犬歯だけではなく、口角を指で押し上げたり下げたりして、歯ブラシで奥歯まで触れる練習を行ってください。

ステップ4. 汚れを落とすことを意識して歯を磨く

歯ブラシに慣れたら汚れを落とすことを意識して、歯磨き粉を使用して本格的な歯磨きを行います。

力を入れすぎて歯茎を傷付けてしまわないよう、歯ブラシは鉛筆を握るように軽く持ってください。

歯ブラシは毛先が歯周ポケットまで届くよう、歯茎側へ向けて斜め45度の角度で当てます。汚れをかき出すようなイメージで、2~3mmの間隔で小刻みに優しく左右へ動かしましょう。

獣医師による猫の歯磨き実践動画編!

歯磨きシートで磨く方法

まだ歯ブラシに慣れていない時期は、歯磨きシートの方が使いやすく、嫌がりづらいです。

ただ、そのためには指で口周りに触れること自体にも慣れてもらわなければいけないので、一歩ずつ着実に進めましょう。

歯磨きシートは指に巻き付けて使うので、嫌がって噛まれないように注意してください。

歯ブラシで磨く方法

歯磨きに慣れつつある子であっても、歯ブラシを使った歯磨きに完全に慣れてくれることは少ないです。

丁寧に歯磨きをしようと顔をしっかり固定すると嫌がるので、歯や歯茎が見える程度に持ち上げて、歯磨きをしてあげてください。

特に歯の裏側や奥歯は嫌がりやすいポイントなので、サッと磨いて休憩を何度か繰り返す感覚でも問題ありません。

猫が歯磨きを嫌がる理由

愛猫が歯磨きを嫌がるのには次の2つの理由があるため、歯磨きは強引にしないように注意してください。

- 口に触れたり物を入れられることが苦手

- 口内をケガをしていて痛みがある

子猫期から歯磨きをしている子であっても、歯ブラシが口の中に入ってくることにはなかなか慣れてくれません。

嫌がるからといって全くしないのもNGですが、歯ブラシはやはり難易度が高いデンタルケアの方法でもあるのです。

口に触れたり物を入れられることが苦手

一般的に猫は警戒心が強く、慣れないことや嫌なことには抵抗を示します。

顎は撫でられるのが好きでも、尻尾や足元などと同じように口元は触れるのが苦手で、とくに投薬で苦労する飼い主さんはとても多いです。

歯磨きも投薬と同じように、嫌がる愛猫がいるのは仕方ないことだといえます。ゆっくりと向き合う飼い主さんの地道な努力が必要といえるでしょう。

口内をケガをしていて痛みがある

口内にケガや炎症で痛みや違和感があると、愛猫は口元に触れられるのを嫌がります。

愛猫は痛みを訴えることができないため、口臭や食欲不振などの別の理由で動物病院で受診する飼い主さんも多いようです。

口内トラブルの早期発見に気付くためにも、日常の歯磨きの習慣はとても大切だといえるでしょう。

愛猫が歯磨きを嫌がるときの対処法

「歯磨きは嫌がるもの」と理解した上で、できる限りの対処を行っていくことが大切。愛猫が歯磨きを嫌がる場合は、次の手順で対処しましょう。

一度に全て終わらせようとはせずに、ひとつずつ着実に進めていくことが大切です。

歯磨きを嫌がるときの基本戦略

- 短時間で終わらせる: 最初は数秒から始め、徐々に時間を延ばします。嫌がる素振りを見せたらすぐに中断し、悪い印象を与えないことが重要です。

- 無理強いしない: 猫が威嚇したり、逃げようとしたりしたら、すぐにやめます。無理強いは、歯磨き嫌いを悪化させるだけでなく、飼い主との信頼関係を損ねる原因にもなります。

- ご褒美を活用する: 歯磨きが終わったら、大好きなおやつや遊びなど、猫が喜ぶご褒美を必ず与え、「歯磨きの後は良いことがある」と学習させます。

- リラックスできる環境で行う: 静かで落ち着いた場所で、猫がリラックスしている時に行いましょう。抱っこが苦手な猫であれば、膝の上に乗せるなど、猫が安心できる体勢を見つけてください。

ステップごとの慣れさせ方

猫の歯磨き嫌いを克服するには、小さなステップをひとつずつクリアしていくことが大切です。各ステップの期間は猫によって異なるため、焦らず、猫のペースに合わせて進めましょう。

ステップ1:口元を触られることに慣れさせる(数日〜1週間)

- 目標: 口の周りに触られても嫌がらないようにする。

- やり方:

- 猫がリラックスしている時(例:撫でている時、寝起き)を選びます。

- 優しく声をかけながら、指先で猫の頬や口の周りを軽く触れます。

- 触らせてくれたら、すぐに「いい子だね」と褒め、ご褒美のおやつを与えます。

- これを1日に数回、数秒間行い、猫が口元を触られることに慣れてきたら、少しずつ時間を延ばします。

ポジティブ強化の具体例:

- 猫が舐めても安心なペースト状のおやつを指に少量つけ、口元を触りながら舐めさせてあげます。

- 口元を触った後、すぐに大好きなおもちゃで短時間遊んであげるなど、嬉しい行動に繋げます。

ステップ2:歯茎や歯に触られることに慣れさせる(1週間〜2週間)

- 目標: 指で歯茎や歯に触られても嫌がらないようにする。

- やり方:

- ステップ1で口元を触ることに慣れたら、次のステップに進みます。

- 上唇をそっと持ち上げ、人差し指の腹で歯茎や歯の表面を優しく触れます。最初は1本だけ、数秒で構いません。

- 触らせてくれたら、すぐに褒めてご褒美のおやつを与えます。

- 徐々に触る本数を増やし、奥歯の方まで触れるように練習します。

ポジティブ強化の具体例:

- 指に直接塗れるタイプの猫用歯磨きジェルを少量つけ、それを舐めさせてあげながら歯茎に触る練習をします。ジェル自体が美味しいので、抵抗感が減ります。

- 歯に触れたら、猫が好きなカシャカシャ音の出るおもちゃなどで一瞬だけ遊んであげ、楽しかった記憶と結びつけます。

ステップ3:歯磨きシートやガーゼに慣れさせる(1週間〜2週間)

- 目標: 指に巻いた歯磨きシートやガーゼで歯を磨かせてくれるようにする。

- やり方:

- ステップ2で直接歯に触れることに慣れたら、指に歯磨きシートや濡らしたガーゼを巻きつけます。

- 猫の口を開け、歯ブラシのように歯の表面を優しく拭くように磨きます。最初は数本、外側の歯から始めましょう。

- 磨かせてくれたら、すぐに褒めて特別なおやつを与えます。

- 慣れてきたら、徐々に磨く歯の本数や時間を増やし、奥歯や裏側にも挑戦します。

ポジティブ強化の具体例:

- 歯磨きシートを使い始めたら、通常のフードの他に、普段あげない特別なおやつ(例:フリーズドライのささみなど)を少量与えます。

- 歯磨きが終わった後、飼い主が猫のお気に入りの場所(例:高いキャットタワーのてっぺん)へ抱っこして連れて行ってあげるなど、行動と結びつくご褒美も効果的です。

ステップ4:猫用歯ブラシに慣れさせる(2週間〜1ヶ月以上)

- 目標: 猫用歯ブラシで本格的に歯磨きをさせてくれるようにする。

- やり方:

- ステップ3で歯磨きシートに慣れたら、いよいよ猫用歯ブラシを使います。まずは歯ブラシに猫用歯磨き粉を少量つけ、舐めさせて慣らします。

- 歯ブラシを口に入れ、歯茎を傷つけないように優しく、歯と歯茎の境目を意識して磨きます。まずは外側の歯から、無理のない範囲で数秒間行います。

- 磨かせてくれたら、すぐに大げさに褒めて、最高のご褒美(例:普段あげないおやつ、特別な遊び)を与えます。

- 徐々に磨く本数や時間、磨く面(外側→内側)を増やしていきます。理想は1日1回、全ての歯を磨くことですが、最初は週に2〜3回でもOKです。

ポジティブ強化の具体例:

- 歯磨きが終わったら、猫が最も好きな遊び(例:レーザーポインター、猫じゃらしで全力遊び)を数分間してあげます。

- 歯磨き粉を塗った歯ブラシをくわえさせたら、すぐにウェットフードを与え、歯磨きの体験を美味しい食事と結びつけます。

成功のヒント

- 一貫性: 毎日同じ時間、同じ場所で行うことで、猫がルーティンとして認識しやすくなります。

- 飼い主の穏やかさ: 飼い主がイライラしていると猫にも伝わります。常に落ち着いて、優しい声で話しかけましょう。

- 観察力: 猫の表情やしっぽ、耳の動きをよく観察し、嫌がっているサインを見逃さないようにしましょう。

- 記録: 毎日の歯磨きの状況(時間、どの歯を磨けたか、猫の反応)を簡単に記録しておくと、進捗を確認しやすくなります。

- 獣医師への相談: どうしても歯磨きができない場合や、歯周病のサインが見られる場合は、迷わず獣医師に相談してください。麻酔下での専門的な歯石除去が必要な場合もあります。

これらのステップとポジティブ強化を組み合わせることで、愛猫の歯磨き嫌いを克服し、健康な歯を保つことができるでしょう。

1回を短時間で行い、日数をかけて慣れさせる

愛猫の歯磨きは1回ですべての歯をやり遂げる必要はありません。部分ごとに日数を分けて、1回を短時間で済ませる方法もあります。

成猫の歯の数は、上16本・14本の合計30本です。前歯から順に、「門歯(切歯)⇒犬歯⇒前臼歯⇒後臼歯」となっています。

頻度を高めて、1週間かけて部分ごとに短時間で磨く対処法があることを知っておきましょう。

嫌がったら無理に続行せず中断する

嫌がる愛猫を無理やり押さえ付けて歯磨きをしたり、2人掛かりで強引に歯磨きをしたりするのは避けましょう。

歯磨きは愛猫にとってストレスにならないよう、くつろいでいる時や甘えてくるときを見計らうなどタイミングが大切です。

最初は嫌がるものなので、短時間触れるというだけでも繰り返していくのが良いです。

歯ブラシを噛んで拒絶する行為はよく見受けられますが、その場から逃げ出してしまったら終わり、というように決めておきましょう。

おやつを使いながら行う

歯磨きを嫌がる愛猫には、おやつを使いながら少し磨いてはおやつを与えるといった方法もあります。

歯ブラシに慣らす際、愛猫が好きな液状おやつを毛先に塗ると効果的なため、歯ブラシ嫌いな愛猫には、ぜひ試してみてください。

また、歯磨き後はご褒美として好物のおやつを与えることで、愛猫のご機嫌を損ねないようにしましょう。

どうしても嫌がる場合は動物病院で相談を

愛猫がどうしても歯磨きを嫌がる場合、口内のケガや炎症の可能性も考えられるため、動物病院で相談してみてください。

口腔疾患は、早期発見と適切な処置が最も大切です。何事もない場合でも大きな安心に繋がるため、動物病院を頼ることは無駄にはなりません。

デンタルケアに慣れた獣医師から、愛猫に適した方法をアドバイスしてもらうことがおすすめです。

特に、子猫期から毎日デンタルケアができていなかった子に関しては、先に口腔内を診察してもらう方が安心です。

猫用のおすすめ歯磨きグッズ

猫用の歯磨きグッズは種類が豊富にあって迷いやすいため、選りすぐりのおすすめ商品をご紹介します。

原則として歯ブラシと歯磨き粉(歯磨きジェル)を使った歯磨きとなるので、その他のアイテムは補助的な役割として考えましょう。

猫用歯ブラシ

猫専用の歯ブラシは、ピンポイントで磨けるマイクロヘッドの歯ブラシが最良です。

マインドアップの猫口ケアは、小さな猫の口でも磨きやすいように、角度が15°に設計されたコンパクトなヘッドのため、届きにくい奥歯の臼歯まで磨けます。

口の中に歯ブラシが入ってくるのを嫌がって噛んでしまうことも多く、頻繁に買い換えが必要なアイテムにもなっています。

猫用の歯ブラシは複数の種類があるので、飼い主さんが使いやすく愛猫が嫌がりづらいものを見つけていきましょう。

| 本体サイズ | 高さ15cm×幅1.5cm |

|---|---|

| 本体重量 | 5g |

| 原産国 | 日本 |

| 対象年齢 | 全年齢 |

| 素材 | ABS樹脂、ナイロン |

| 内容量 | 1本 |

| 硬さ | やわらかい |

| 形状 | スティック |

| 傾斜 | 15° |

猫用歯磨き粉(歯磨きジェル)

愛猫のための歯磨き粉は、歯に馴染みやすいジェル状がおすすめです。指や軍手、歯ブラシに付けて使えます。

歯磨き粉の定番、LIONのPETKISS。すっきりと磨けるリーフの香りをはじめチキン風味やアップルの香りもあり、愛猫の好みに合わせて選べます。

ペットショップだけではなく量販店でも販売されていることが多く、切らしてもすぐに購入しやすいというのも魅力的。

| 内容量 | 40g |

|---|---|

| フレーバー | リーフ |

| 原産国 | 日本 |

| 対象年齢 | 全年齢 |

| 原材料・成分 | ソルビトール、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ポリアクリル酸Na、保存料、リン酸水素二Na、キサンタンガム、アルギン酸Na、ポリリジン、ポリリン酸Na、スクラロース、香料、リン酸二水素Na、ピロリン酸Na |

| 形状 | ジェル |

歯磨きシート

歯磨きシートは、どなたの指にもフィットしやすく、使い捨てのため衛生的。

初めての歯磨き以外にも、口臭が気になる食後のお手入れにも手軽で便利です。

歯磨きジェルをシートに付着して使用すると汚れ落ちが効果的で、愛猫の抵抗感を軽減できます。

| 本体サイズ | 140mm×150mm |

|---|---|

| 本体重量 | 99g |

| 原産国 | 日本 |

| 対象年齢 | - |

| 素材 | レーヨン系不織布 |

| 成分 | グリセリン、保存料、界面活性剤、pH調整剤、ピロリン酸Na、キレート剤、ポリリジン |

歯磨きガム(おやつ)

清潔な口内環境を維持するためには、歯磨きガムなど、猫用のデンタルケアおやつを与えるのもひとつの方法です。

ただし、歯磨きガムなどのおやつは、肝心な歯の外側や歯周ポケットまで磨けません。

歯ブラシによるお手入れは不可欠なため、合わせて使うような使用方法が適切だと言えます。

歯磨きおもちゃ

歯磨きが苦手な愛猫には、猫用の歯磨きおもちゃを与えてみましょう。歯磨きジェルを付着して、歯磨き粉に慣らす方法としてもおすすめです。

しかし、歯磨きおもちゃでは万全な歯磨きはできません。補助的なアイテムとしてご利用ください。

| 本体サイズ | 100×15×185mm |

|---|---|

| 本体重量 | 18g |

| 原産国 | タイ |

| 対象年齢 | 全年齢 |

| 素材 | ヘチマ、ポリエステル、またたびの実(粉末) |

| 適合種 | 各猫種 |

| 種類 | 8種類×3種類 |

愛猫に歯磨きを慣れてもらうためには

口内トラブルを回避する上で愛猫に歯磨き慣れしてもらうためには、次の4つがポイントです。

- 子猫のうちから歯磨きの練習をする

- 最初は口周りに触れることから始める

- 嫌がり始める前にやめる

- 短時間で終わらせる

一歩ずつ、少しずつ、というのがとても大事ですよ。

子猫のうちから歯磨きの練習をする

歯磨きは子猫のうちから練習をしておくと、成猫になっても抵抗感がありません。

生後1か月半頃までに26本が生え揃い、生後3か月~6か月頃に永久歯に生え替わるため、その間に歯磨きをしやすく慣らせておくのがポイントです。

小さい頃から体験していれば、それが日常になってくれるので、自然と歯磨きの体勢になってくれるようにもなりますよ。

最初は口周りに触れることから始める

歯磨きをしやすくするためには、日頃から愛猫とのスキンシップで口周りに触れることを意識しましょう。

毎食後に口元を拭いたり口を開けて口内チェックをしたりと、愛猫の警戒心を解きほぐしてあげてください。

触れることに慣れてもらえれば、少しずつ進められます。逆に触れることに慣れてもらえなければ、その後のステップは難しいでしょう。

嫌がり始める前にやめる

そもそも猫は自由に動けない状態でじっとしていることが苦手なので、歯磨き中はストレスになりやすい時間です。

歯磨きをしているかどうかに限らず、飼い主さんに長時間抱っこされている状態がすでにストレスになることもあります。

歯磨きを始める直前に抱っこし、サッと磨いてあげたら解放する、というのを繰り返してみましょう。

長時間抱っこしたまま歯磨きをしている嫌がり始めるので、その前に解放して「嫌なことではない」と覚えてもらいます。

短時間で終わらせる

結局のところ、短時間であれば歯磨きをさせてくれる子は多いです。

まだ慣れていない最初こそ大変かもしれませんが、短時間で終わることを理解してくれればスムーズになります。

歯磨きに慣れるというのは短時間だからこそ慣れるもので、時間をかけすぎると嫌がり始めます。

愛猫の歯磨きは急がず時間をかけて取り組もう

愛猫の歯磨きをできるようになるためには、飼い主さんとの信頼関係が最も重要です。

愛猫の気持ちを理解して、タイミングやアイテムなど、より良い方法を模索してあげてください。

慌てずに時間をかけて取り組み、できる限り歯磨きの頻度を高められるようにすることが、愛猫に対する正しい愛情の注ぎ方といえるでしょう。

この記事の執筆者

ライター/人とペットの終活アドバイザー

ライフエンディング業界にて、葬儀・お墓・仏壇・供養・遺品整理・相続など、生前準備から亡くなった後まで、幅広いご相談に対応しています。

多くの経験を生かして、皆さまのお困りごとを即解決できるよう、便利で役立つ情報を沢山お届けできたら嬉しいです。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)