「うちの子、あと何年一緒にいられるんだろう…」愛犬と暮らす上で、「寿命」について考えることは避けて通れないテーマです。

フワフワの子犬時代から落ち着いた老犬期まで、その限られた時間をどう過ごすかは飼い主さんにとって最大の関心事のひとつでしょう。

この記事では、犬の平均的な寿命はもちろん、犬種による違いや、統計データから見る傾向、そして何よりも大切な「どうすれば愛犬に健康で長生きしてもらえるのか」という疑問に焦点を当て、具体的な方法や日々のケアのヒント、老犬になった際のサインや介護についても詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、愛犬との未来を見通し、より豊かな時間を過ごすための知識が得られるはずです。

この記事の結論

- 犬の平均寿命は約15歳になるほど伸びてきており、犬種によって差がある

- 寿命は遺伝、食事内容、運動状況、生活環境で変わることが多い

- 適切な食事やケアを行い、きちんとサポートすることで長生きを目指せる

- 老化のサインを知り、老犬介護の準備を行っておくことも重要

目次

犬の平均寿命を知ろう

愛犬と一日でも長く一緒にいたいと願うのは、すべての飼い主さんの共通の想いでしょう。

そのためにも、まず彼らがどれくらいの時間を生きるのか、その「平均寿命」について正確な知識を持つことが大切です。

犬の寿命は犬種や体の大きさ、生活環境などさまざまな要因によって異なりますが、大事なことは愛犬がどのように生きてくれるかです。

あくまでも平均寿命は平均であって、どのように生活して生きていくかによって、実際の寿命は大きく異なります。

全体的な平均寿命

獣医療や栄養学の進歩により、近年の犬の平均寿命は延びる傾向にあります。現在の日本の一般的な家庭犬の平均寿命は、おおよそ15歳程度と言われています。

これはあくまで統計上の平均であり、もちろん個体差は大きく、20歳近くまで長生きする犬もいれば、残念ながら平均寿命よりも早く亡くなってしまう犬もいます。

小型犬は比較的長寿な傾向がありますが、大型犬や超大型犬は小型犬に比べると平均寿命が短い傾向があるなど、犬種による違いも無視できません。

寿命の推移と近年の傾向

犬の平均寿命は、ここ数十年の間に大きく延びています。

一昔前と比較すると、医療技術が進歩し、病気の治療法や予防法が確立されてきたこと、高品質なドッグフードが普及し、栄養バランスの取れた食事を与えられるようになったこと、そして飼い主さんの健康意識が高まり、より良い飼育環境が提供されるようになったことが主な要因と考えられます。

具体的には、かつて平均寿命が10歳程度だった時代から、現在では15歳を超えるのが一般的になるなど、確実に長寿化が進んでいます。

この傾向は今後も続くと予測されており、より長く愛犬との時間を過ごせる可能性が高まっています。

犬種別に見る寿命の違い

犬の寿命は、実は犬種によって大きな違いがあります。体の大きさや遺伝的な特性、かかりやすい病気などが犬種ごとに異なるため、平均寿命にも差が出てくるのです。

一般的に、小型犬は大型犬に比べて寿命が長い傾向がありますが、これにも例外はあります。

ご自身の愛犬がどの犬種に当てはまるのかを知り、その犬種がかかりやすい病気などを把握しておくことは、より適切なケアを行い、長生きを目指す上で非常に重要になります。

小型犬の平均寿命

小型犬は、その小さな体ゆえに臓器への負担が比較的少ないことなどから、全体的に平均寿命が長い傾向があります。多くの小型犬種では、平均寿命が15歳を超えることも珍しくありません。

ただし、体が小さいゆえの骨折のリスクや、特定の犬種がかかりやすい遺伝性疾患など、注意すべき点もあります。

適切な飼育環境と健康管理を行うことで、統計上の平均よりもさらに長生きを目指すことが可能です。

小型犬の中でも特に人気の高い犬種は、比較的長寿な傾向にあります。

トイ・プードル

平均寿命は14~17歳程度と言われています。活発で賢い犬種ですが、関節疾患や眼病などに注意が必要です。

チワワ

平均寿命は15~18歳程度と、小型犬の中でも特に長寿な傾向があります。膝蓋骨脱臼や心臓病などに注意が必要です。

ミニチュア・ダックスフンド

平均寿命は12~16歳程度です。胴が長いため椎間板ヘルニアになりやすい傾向があります。

これらの犬種も、個体差や飼育環境によって寿命は変動します。

中型犬の平均寿命

中型犬の平均寿命は、小型犬と大型犬の中間に位置することが多いですが、犬種によって幅があります。一般的には12歳から15歳程度を平均とする犬種が多く見られます。

中型犬は比較的丈夫な犬種が多いですが、活動的な犬種の場合は適切な運動量を確保することや、特定の犬種に多い疾患に注意することが健康維持の鍵となります。

適切なケアを続けることで、平均以上の寿命を目指せます。

近年人気のフレンチ・ブルドッグ、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークなどが中型犬に分類されます。

フレンチ・ブルドッグ

平均寿命は10~14歳程度と言われており、短頭種ゆえの呼吸器疾患や皮膚疾患、椎間板ヘルニアなどに注意が必要です。

ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

平均寿命は12~14歳程度です。胴が長いため椎間板ヘルニアになりやすい傾向があります。

これらの犬種も、個体差や健康管理によって寿命は異なります。

大型犬・超大型犬の平均寿命

大型犬や超大型犬は、残念ながら小型犬に比べて平均寿命が短い傾向があります。多くの場合、平均寿命は10歳から12歳程度となります。

体が大きい分、臓器への負担がかかりやすかったり、特定の疾患(股関節形成不全や拡張型心筋症など)にかかりやすかったりすることが影響していると考えられています。

しかし、適切な栄養管理、過度な運動を避けること、そして定期的な健康診断を行うことで、健康寿命を延ばすことは十分に可能です。

以下は、大型犬・超大型犬の代表的な犬種とその平均寿命の目安です。

ラブラドール・レトリーバー

平均寿命は10~12歳程度です。股関節形成不全や眼病、肥満に注意が必要です。

ゴールデン・レトリーバー

平均寿命は10~12歳程度です。ラブラドールと同様に関節疾患や眼病のほか、特定の癌にかかりやすい傾向も報告されています。

グレート・デーン

超大型犬であり、平均寿命は8~10歳程度と他の犬種に比べて短い傾向があります。胃捻転や心臓病などに注意が必要です。

大型犬・超大型犬は、特に病気の早期発見・早期治療が重要になります。

ミックス犬(雑種犬)の寿命は長い?

昔から「ミックス犬(雑種犬)は純血種よりも丈夫で長生きする」と言われることがあります。

これは、複数の犬種の遺伝子が混ざり合うことで、特定の犬種が持つ遺伝的な疾患のリスクが軽減される可能性があるためと考えられています。

遺伝的多様性が高まることで、病気に対する抵抗力が強くなるという考え方です。

しかし、すべてのミックス犬が純血種より長生きするという明確な科学的根拠があるわけではありません。

純血種とミックス犬の寿命に関する考察

純血種は特定の遺伝的特徴を固定するために交配が繰り返される過程で、特定の疾患にかかりやすい遺伝子も受け継ぎやすくなる可能性があります。

一方、ミックス犬は多様な遺伝子を持つため、遺伝性疾患のリスクが分散されると考えられます。

ただし、ミックス犬の寿命は親犬の犬種や健康状態、そして最も重要な飼育環境やケアによって大きく左右されます。

結局のところ、純血種かミックス犬かに関わらず、日頃からの適切な健康管理と愛情深いケアが、犬の寿命と健康に最も大きく影響すると言えるでしょう。

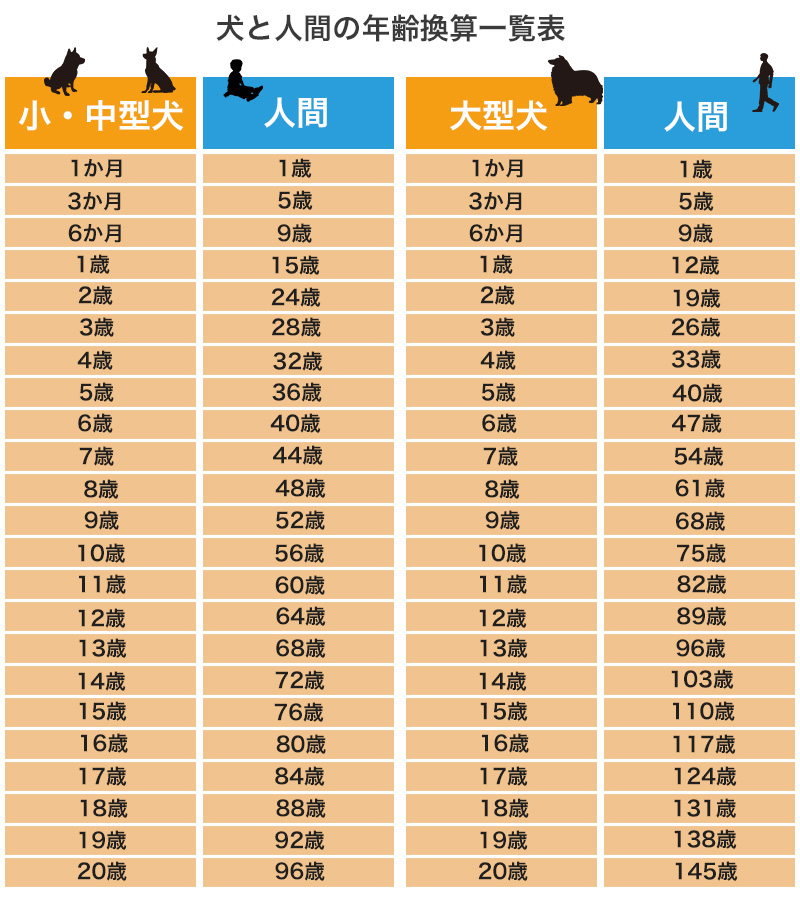

犬の年齢を人間に換算すると?

愛犬が今、人間の年齢でいうと何歳くらいなのか、気になったことはありませんか?

犬と人間では時間の流れ、特に成長や老化のスピードが大きく異なります。犬の年齢を人間に換算することで、愛犬がライフステージのどこにいるのかをより具体的にイメージでき、その年齢に合った適切なケアやコミュニケーションを考える上で非常に役立ちます。

一般的な年齢換算では、小型犬や中型犬は1歳時点で約15歳、2歳を約24歳とし、それ以降は1年に4歳ずつの歳を取っていくことになります。

これに対して大型犬は1歳時点で約12歳、2歳で19歳とし、それ以降は1年に7歳ずつの歳を取っていきます。

あくまで目安ではありますが、換算方法を知っておくと、愛犬への理解がさらに深まるはずです。

簡易的な計算方法

犬の年齢を人間に換算する際、古くから「犬の1年間は人間の7年間」とする説が広く知られています。

これは、人間の平均寿命を約80年、犬の平均寿命を約10~12年として単純に割り算したことに由来すると言われています(80 ÷ 11~12 ≒ 7)。例えば、犬が5歳なら人間では5 × 7 = 35歳、犬が10歳なら人間では10 × 7 = 70歳という計算になります。

しかし、この方法は犬の成長の早い初期を考慮していないため、あくまで簡易的な目安として捉える必要があります。

最近の新しい換算方法

近年、DNAのメチル化率という分子生物学的な手法を用いて、より精緻な犬の年齢換算式が提唱されています。

カリフォルニア大学の研究では、「人間の年齢 = 16 × ln(犬の年齢) + 31」という対数を使った計算式が発表されました(lnは自然対数)。

この計算式によると、犬は生後1年で人間では約31歳、7歳で約62歳となり、特に若い時期の成長の速さがより正確に反映されます。

大型犬と小型犬で初期の成長カーブが違う点も考慮した換算方法なども研究されており、犬の年齢理解は進化しています。

参考:学術雑誌サイエンス

年齢に応じたケアの重要性

犬の年齢を人間に換算して現在のライフステージを把握することは、適切なケアを行う上で非常に重要です。

例えば、子犬期には成長に必要な栄養と社会化、成犬期には活動量に見合った食事と健康維持、そして老犬期には消化しやすい食事への変更や関節ケア、病気の早期発見のためのこまめな健康チェックが必要になります。

それぞれの年齢で注意すべき点や必要なサポートが異なるため、愛犬が「今、人間の何歳くらいなのか」を知ることで、より質の高いケアを提供し、健康寿命を延ばすことに繋がります。

犬の寿命に影響を与える要因

犬の寿命は、単に「何歳まで生きるか」という数字だけでなく、その質も重要です。そして、その長さに影響を与える要因はひとつだけではありません。

犬種による遺伝的な特徴はもちろん、日々の食事、運動、生活環境、そして飼い主さんによる健康管理など、さまざまな要素が複合的に関わっています。

これらの要因を理解し、それぞれに対して適切に対応することが、愛犬の健康寿命を最大限に延ばすための鍵となります。

遺伝と犬種による特性

犬の寿命や健康状態には、遺伝が大きく関わっています。特定の犬種は、遺伝的にかかりやすい病気(例:股関節形成不全、心臓病、特定の癌など)を持っていることがあります。

大型犬は体が大きいため関節に負担がかかりやすかったり、短頭種は気道が狭いため呼吸器系の問題を抱えやすかったりといった犬種固有の特性も寿命に影響します。

愛犬の犬種がかかりやすい病気を事前に知っておくことで、早期発見や予防に繋がりやすくなります。

食事の質と栄養バランス

愛犬の健康維持、そして寿命に最も直接的に影響する要因のひとつが「食事」です。

成長段階や活動量、健康状態に合った質の高いドッグフードを選び、適切な量を与えることで、必要な栄養素をしっかり摂取できます。

バランスの取れた食事は、免疫力を高め、病気になりにくい体を作り、内臓の健康を保ちます。

肥満を防ぐ意味でも、食事管理は非常に重要です。手作り食の場合は、栄養バランスに十分な配慮が必要です。

適切な運動と体重管理

人間と同様に、犬にとっても適度な運動は健康維持に不可欠です。運動は筋力を保ち、心肺機能を高め、ストレス解消にも繋がります。

また、適切な運動は健康的な体重を維持するためにも重要です。肥満は、関節疾患、心臓病、糖尿病など、さまざまな病気のリスクを大幅に高め、寿命を縮める大きな要因となります。

犬種や年齢、健康状態に合わせた無理のない運動習慣と、適正体重の維持を心がけましょう。

避妊・去勢手術の影響

避妊・去勢手術は、犬の寿命に影響を与える可能性があります。

一般的に、避妊手術は子宮蓄膿症や乳腺腫瘍のリスクを低減し、去勢手術は精巣腫瘍や前立腺疾患のリスクを低減するため、これらの病気による死亡リスクを減らすことで寿命を延ばすと考えられています。

しかし、一部の研究では、特定の癌や関節疾患のリスクがわずかに上昇する可能性も指摘されています。

手術のメリット・デメリットを理解し、かかりつけの獣医師と相談して判断することが大切です。

居住環境とストレス

愛犬が日々を過ごす居住環境も、寿命に影響を与える要因です。安全で清潔、快適な温度・湿度が保たれた環境は、病気のリスクを減らし、ストレスを軽減します。

また、騒がしい場所や家族間の不仲など、精神的なストレスも犬の健康に悪影響を及ぼすことがあります。

犬が安心してリラックスできる環境を提供し、スキンシップや遊びを通して精神的な満足感を与えることも、心身の健康を保ち、結果的に寿命を延ばすことに繋がります。

適切な健康管理と病気の早期発見

愛犬に長生きしてもらうためには、日頃からの適切な健康管理が最も重要です。具体的には、年に一度の健康診断(シニア期は半年に一度など)、必要なワクチン接種、フィラリアやノミダニの予防を確実に行うことです。

そして、普段から愛犬の様子をよく観察し、食欲不振、元気がない、下痢や嘔吐、歩き方の変化など、いつもと違うサインに気づいたら早めに動物病院を受診することが重要。

病気の早期発見・早期治療に繋がり、結果的に寿命を延ばす可能性を高めます。

愛犬に一日でも長く健康でいてもらうために(長生きの秘訣)

愛犬との大切な時間を少しでも長く、そして健康に過ごしたいと願うのは、すべての飼い主さんの切実な願いです。

犬の寿命は遺伝や犬種によってある程度の傾向はありますが、日々の生活における飼い主さんの適切なケアや心がけによって、その健康寿命を延ばすことは十分に可能です。

ここでは、愛犬が健康で元気に長生きするために、私たちが日常的にできる具体的な「秘訣」をいくつかご紹介します。

今日からできることをひとつずつ実践し、愛犬との豊かな毎日を送りましょう。

質の高いドッグフードの選び方と与え方

愛犬の健康は、毎日の食事によって大きく左右されます。

成長段階(子犬用、成犬用、シニア用)、犬種、活動量、アレルギーの有無などを考慮して、愛犬に合った質の高いドッグフードを選ぶことが非常に重要です。原材料をチェックし、不要な添加物が少ないものを選ぶと良いでしょう。

また、パッケージに記載されている推奨量を参考に、愛犬の体型を見ながら適切な量を与えること、常に新鮮な水を用意することも大切です。

適切な栄養管理は、病気の予防に繋がり、健康寿命を延ばします。

定期的な運動習慣の重要性

適切な運動は、愛犬の心身の健康維持に不可欠です。定期的な散歩や遊びは、単に体を動かすだけでなく、心臓や関節、筋肉を強くし、肥満を予防する効果があります。

また、運動による適度な疲労は、夜ぐっすり眠ることを助け、ストレス解消にも繋がります。

犬種や年齢、その日の体調に合わせて、無理のない範囲で毎日楽しく体を動かす習慣を取り入れましょう。

飼い主さんとのコミュニケーションの時間としても、運動は非常に有効です。

ストレスを軽減する工夫

犬も人間と同じようにストレスを感じます。過度なストレスは、免疫力の低下や問題行動、消化器系の不調など、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

愛犬のストレスを軽減するためには、安心できる静かな休息場所を確保したり、長時間のお留守番を減らしたりする工夫が必要です。

また、雷や花火などの大きな音、環境の変化に敏感な犬もいるため、個々の犬の性格を理解し、不安を取り除くように努めることも大切です。

たっぷり愛情を注ぎ、スキンシップをとることも有効なストレス軽減法です。

デンタルケアで健康寿命を延ばす

犬の口腔内の健康は、全身の健康と密接に関わっています。

歯周病を放置すると、口の中の細菌が血流に乗って全身を巡り、心臓病や腎臓病、肝臓病などの重篤な病気を引き起こすリスクが高まります。

そのため、毎日の歯磨き習慣を取り入れ、歯垢や歯石が溜まらないようにすることが、健康寿命を延ばす上で非常に重要です。

歯ブラシや犬用歯磨き粉を使うのが効果的ですが、歯磨きガムやデンタル用のオモチャなども補助的に活用できます。

定期的な歯科検診も忘れずに行いましょう。

定期的な健康診断と予防接種

病気の早期発見・早期治療は、愛犬の命を救い、健康寿命を延ばすために最も重要なことのひとつです。

犬は人間のように言葉で不調を伝えることができません。見た目には元気そうでも、体の内部で病気が進行していることもあります。

そのため、特に病気を抱えていない健康な犬でも、年に一度(高齢になったら半年に一度など)は動物病院で健康診断を受けることを強くおすすめします。

また、感染症から愛犬を守るための混合ワクチン接種や狂犬病予防注射も必ず受けさせましょう。

病気のサインを見逃さない観察力

愛犬の小さな変化に気づけるのは、日頃から一番近くで見守っている飼い主さんだけです。

食欲や飲水量の変化、元気がない、散歩を嫌がる、咳やくしゃみ、下痢や嘔吐、おしっこやうんちの状態、歩き方の変化、皮膚のかゆみや赤みなど、普段と違う様子が見られたら、それは病気のサインかもしれません。

どんな些細な変化でも見逃さず、「いつもと違うな」と感じたら、すぐに動物病院に相談することが早期発見・早期治療に繋がり、愛犬の健康と命を守ることになります。

寿命が近づいた犬に見られるサイン

愛犬が高齢になり、いよいよ終末期が近づいてくると、体にはさまざまな変化が現れます。

これらのサインを知っておくことは、心の準備をする上でも、そして最期の日まで愛犬が穏やかに過ごせるようにサポートするためにも非常に大切です。

これからご紹介するサインは、多くの老犬に見られる一般的な変化ですが、個体差が大きく、また病気によっても同様の症状が現れることがあります。

もし愛犬に気になるサインが見られた場合は、必ず獣医師に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしてください。

食欲や飲水量の変化

寿命が近づくと、食欲が低下したり、食べ物への興味を失ったりすることが多くなります。

消化吸収能力が衰えたり、内臓の機能が低下したりすることで、食べたいという気持ちが薄れるためです。大好きだったおやつに無関心になることもあります。

また、水を飲む量が極端に減ったり、逆に特定の疾患(腎臓病など)が進行している場合は飲水量が増えたりすることもあります。

食事や水分の変化は、体調を知る重要なバロメーターです。

睡眠時間の増加と活動量の低下

若い頃に比べて寝ている時間が増え、起きている時間が短くなるのは、老犬によく見られる変化です。体が疲れやすくなり、回復に時間がかかるようになるためです。

散歩に行きたがらなくなったり、好きな遊びやおもちゃに興味を示さなくなったりするなど、活動量が全体的に低下します。

階段の昇り降りを嫌がる、立ち上がるのに時間がかかるなども、筋力や関節の衰えからくるサインのひとつと言えます。

無理強いせず、愛犬のペースに合わせてあげましょう。

呼吸や心拍数の変化

終末期には、呼吸や心拍数にも変化が現れることがあります。呼吸が浅く速くなったり、逆にゆっくりと不規則になったりすることがあります。心臓の機能が低下すると、心拍数が遅くなる傾向も見られます。

また、苦しそうな呼吸をしたり、舌の色が悪くなったり(チアノーゼ)することもあります。

これらのサインが見られた場合は、愛犬が呼吸に苦痛を感じている可能性があるため、早急に動物病院に連絡し、指示を仰ぐことが重要です。

体温の変化

寿命が近づき、体の機能が全体的に衰えてくると、体温が通常よりも低くなる傾向が見られます。これは、血行が悪くなったり、体の代謝機能が低下したりすることが原因と考えられます。

手足の先が冷たくなったり、体を触るとひんやり感じたりすることがあります。寒さを感じやすくなるため、タオルや毛布などで体を温めてあげるなど、快適に過ごせるように環境を整えてあげることが大切です。

徘徊や鳴き声などの行動の変化

高齢になり認知機能が低下してくると、行動に変化が現れることがあります。

夜中に理由もなく歩き回る「徘徊」をしたり、不安そうに鳴き続けたりすることがあります。これは、見当識障害が起きたり、夜間に不安を感じやすくなったりするためと考えられます。

また、飼い主さんの呼びかけに反応が鈍くなったり、ぼんやりしている時間が増えたりすることもあります。

これらの行動は、病気や不安から来ている可能性があるため、獣医師に相談しましょう。

体重減少と筋力の衰え

寿命が近づくと、食欲の低下や消化吸収能力の衰え、筋肉量の減少などにより、体が痩せて体重が減ってくることがあります。

全体的に体が細くなり、骨が浮き出て見えるようになることもあります。また、それに伴って筋力も衰えるため、立ち上がったり歩いたりする際にふらついたり、転びやすくなったりします。

寝たきりになるのを防ぐためにも、無理のない範囲で体を動かすサポートをしたり、寝床にクッションを敷くなどの工夫をしてあげましょう。

老犬になったら考える老犬介護

愛犬が元気に歳を重ねてくれることは何よりの喜びですが、高齢になると体の機能が衰え、介護が必要になる場合があります。

寝たきりになったり、歩行が困難になったり、認知機能が低下したりと、状況はさまざまです。老犬介護は、時間も手間もかかり、精神的・体力的な負担も伴うかもしれません。

しかし、これは愛犬が私たちにくれた愛情に応える最後の機会でもあります。

事前に心構えを持ち、必要な準備をしておくことで、愛犬にとって、そして飼い主さんにとっても、穏やかで尊厳のある時間を過ごすことができるでしょう。

老犬介護の心構えと準備

老犬介護は、飼い主さんの生活スタイルや気持ちに大きな変化をもたらします。

まず大切なのは、「介護が必要になるかもしれない」という心構えを持つことです。そして、いざという時に慌てないよう、情報収集を始め、必要な介護用品(滑り止めマット、介護用ハーネス、おむつなど)について調べておくと良いでしょう。

また、家族内で介護の分担について話し合ったり、地域の動物病院や老犬ホーム、介護サービスなどの情報を集めたりすることも重要です。

一人で抱え込まず、周囲のサポートを得ながら乗り越えるための準備を進めましょう。

食事と栄養の工夫

老犬になると、食欲が落ちたり、消化能力が低下したりすることがあります。このような場合は、消化しやすく栄養価の高い老犬用フードに切り替えたり、少量ずつ頻繁に与えたりする工夫が必要です。

ドライフードが食べにくい場合は、ぬるま湯でふやかしたり、ウェットフードや総合栄養食のレトルトパウチを活用したりするのも良いでしょう。

食欲をそそるようにフードを少し温めたり、病気によっては療法食を検討したりします。

必要な栄養をしっかり摂らせることが、体力の維持と病気の進行を緩やかにするために重要です。

排泄のケア

足腰が弱くなったり、寝たきりになったりした老犬には、排泄の介助が必要になります。

トイレのタイミングを把握して連れて行ったり、おむつを利用したりすることになります。おむつを使用する場合は、皮膚がかぶれないようこまめに交換し、清潔を保つことが重要です。

寝たきりの場合は、排泄物の刺激で皮膚が炎症を起こしやすいので、排泄後は優しく拭いてあげましょう。

床ずれ予防のためにも、体が汚れたままにしないことが大切です。排泄のサインを見逃さない観察力が求められます。

床ずれ予防と体のケア

寝たきりの状態が続くと、体が圧迫される部分の血行が悪くなり、「床ずれ」ができやすくなります。

床ずれを防ぐためには、少なくとも2~3時間おきに体の向きを変えてあげることが重要です。

また、クッションやタオルを使って、体重のかかる部分(関節の突出部など)を保護するのも有効です。体の清潔を保つことも床ずれ予防や皮膚病予防に繋がります。

濡れタオルで優しく体を拭いたり、ブラッシングで血行を促進したり、定期的にシャンプーをしたりして、愛犬の体をケアしてあげましょう。

快適な生活環境の整備

老犬が安全かつ快適に過ごせるよう、生活環境を整えることは非常に大切です。

滑りやすいフローリングにはマットやカーペットを敷いて転倒を防ぎ、段差にはスロープを設置するなど、移動の負担を減らします。

また、体温調節が苦手になるため、夏は涼しく、冬は暖かく、適切な温度・湿度を保つ必要があります。静かで落ち着ける場所に寝床を用意し、安心して休める空間を作ってあげましょう。

寝たきりの場合は、介護しやすいように寝床の周りを整理することも考慮します。

認知機能不全(認知症)への対応

高齢犬の約半数に、認知機能不全(いわゆる犬の認知症)の症状が見られると言われています。

夜泣き、徘徊、見当識障害(家の中で迷う)、呼びかけへの無反応、睡眠サイクルの逆転などが主な症状です。

認知症を完全に治すことは難しいですが、進行を遅らせたり、症状を緩和したりすることは可能です。

動物病院で相談し、投薬やサプリメントを検討したり、生活リズムを整えたり、適度な刺激(声かけ、簡単な遊び)を与えたりすることで、愛犬と飼い主さん双方の負担を軽減する工夫をしましょう。

動物病院との連携

老犬介護において、かかりつけの動物病院との連携は不可欠です。

定期的な健康チェックを受け、加齢による体の変化や病気の兆候を早期に発見してもらいましょう。

介護の方法に困ったときや、体調に変化が見られたときは、すぐに獣医師に相談することが重要です。

病気の治療はもちろん、痛みの緩和(緩和ケア)や食事指導、リハビリテーションなど、さまざまな面で専門的なアドバイスとサポートを受けることができます。

獣医師は、愛犬の「かかりつけ医」であり、飼い主さんの頼れるパートナーです。

まとめ:愛犬との今を大切に

この記事では、犬の平均寿命から始まり、犬種による違い、長生きさせる秘訣、そして終末期のサインや老犬介護について詳しく見てきました。

犬の一生は私たち人間よりもずっと短いですが、その短い間に彼らがくれる愛情や喜びは計り知れません。

愛犬との「今」という時間は有限で、二度と戻ってきません。日々のケアや健康管理はもちろん大切ですが、何よりも大切なのは、愛犬との時間を慈しみ、たくさんの愛情を注ぎ、共にかけがえのない思い出を作っていくことです。

あなたの愛犬が、最期まで穏やかで幸せな時間を過ごせるよう、そしてあなた自身も後悔なく見送れるよう、心から願っています。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)