愛犬の年齢、皆さんは正確に把握していますか?「うちの子は人間でいうと何歳くらいなんだろう?」と疑問に思ったことのある飼い主さんも多いのではないでしょうか。

犬の年齢は、その健康状態や必要なケアを知る上で非常に重要な情報です。この記事では、犬の年齢に関するあらゆる疑問を解消し、愛犬との生活をより豊かにするための情報を提供します。

人間年齢への換算方法から始まり、犬種ごとの寿命、年齢別の注意点、そして何よりも大切な愛犬に長生きしてもらうための秘訣まで、分かりやすく徹底解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、愛犬との素晴らしい日々をサポートするヒントを見つけてください。

この記事の結論

- 単純な「7倍説」は古く、犬種や体重で人間年齢への換算方法が異なる

- パピー期・成犬期・シニア期で必要なケアが変化するため、各ステージに応じたケアが重要

- 見た目は元気でも病気は進行しがちなので、定期的な健康診断と獣医師との連携が重要

- 質の良い食事、適度な運動、デンタルケア、ストレス軽減が愛犬の健康寿命を延ばす

目次

あなたの愛犬、人間でいうと何歳?犬の年齢換算方法を徹底解説

愛犬の年齢を人間年齢に換算することは、その成長段階や健康状態を把握し、適切なケアを行う上で非常に役立ちます。

かつては「犬の1年は人間の7年に相当する」という「7倍説」が広く知られていましたが、これは犬の成長速度が人間とは異なることを考慮すると、必ずしも正確ではありません。

特に子犬の時期は人間よりもはるかに速く成長するため、一律の換算式では実態に合わない部分が多くありました。近年では、犬の成長段階をより細かく考慮した、より実態に近い換算方法が提唱されています。

愛犬が今、人間でいうとどのくらいの年齢なのかを知ることで、食事内容、運動量、しつけ、そして健康管理のすべてにおいて、その子に最適な選択ができるようになります。

「7倍説」はもう古い?最新の犬の年齢換算式

長らく信じられてきた「犬の1年は人間の7年」という「7倍説」は、現在ではその根拠が薄いとされています。

この説が生まれた背景には、犬の寿命が人間の約7分の1であるという単純な計算がありましたが、実際には犬の成長は線形ではありません。特に生後1年間の成長は目覚ましく、人間の一生に匹敵するほどの変化を遂げます。

最近では、より科学的なアプローチとして、犬のDNAメチル化パターンに基づいた換算式がカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームによって発表されました。

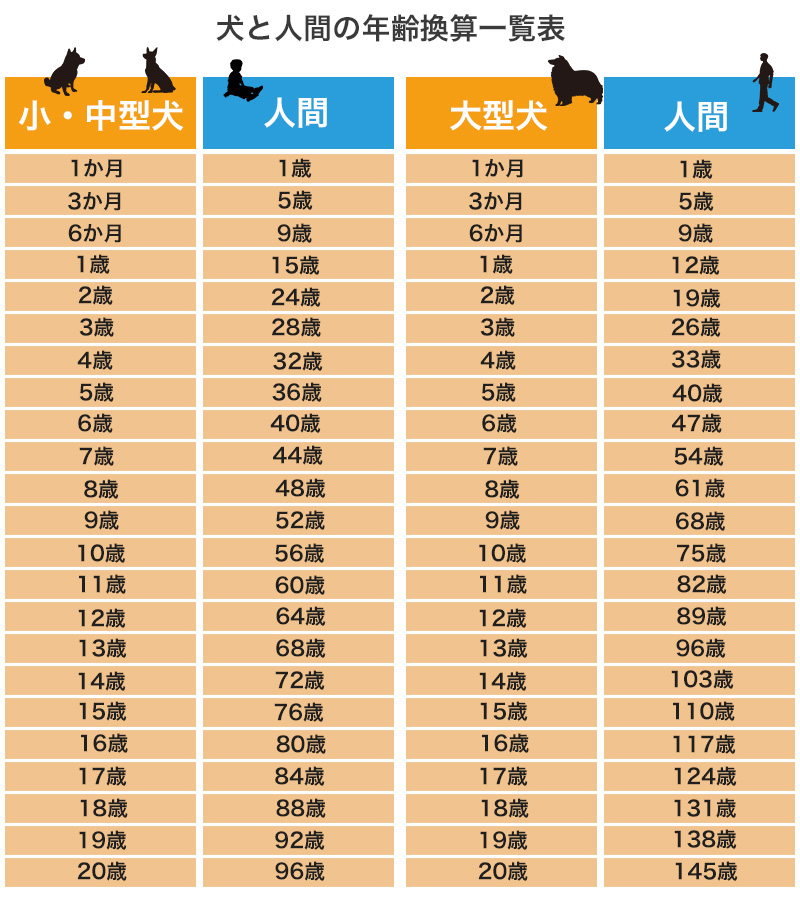

この研究では、犬の年齢を人間の年齢=16×ln(犬の年齢)+31という対数関数で換算できるとされています。この換算式は、特に若い犬の年齢をより正確に反映するとされていますが、一般的に広く用いられている、犬の成長段階と体重を考慮した簡易的な換算表も存在します。

これらの新しい換算方法を用いることで、愛犬の成長ステージをより正確に理解し、適切なケアへとつなげることができます。

小型犬、中型犬、大型犬で異なる年齢の進み方

犬の年齢の進み方は、犬種によって大きく異なることが知られています。これは、体格や成長速度、そして遺伝的な要因が複雑に絡み合っているためです。

一般的に、小型犬は大型犬に比べて早く成熟し、比較的長寿である傾向があります。生後1年で人間でいう成人に近い状態となり、その後は緩やかに年を取っていきます。

一方で、大型犬は成長期が長く、体が完全に成熟するまでに時間を要します。そして、一般的に小型犬よりも寿命が短い傾向にあります。中型犬はその中間と言えるでしょう。

このように犬種ごとの年齢の進み方の違いを理解することは、それぞれの犬種に合わせた食事量や運動量の調整、さらには病気のリスクを予測し、早期発見・早期治療につなげるために非常に重要です。

雑種犬の年齢はどのように換算する?

雑種犬の年齢換算は、純血種のように特定の犬種基準がないため、少し判断が難しいと感じるかもしれません。しかし、基本的にはその体の大きさ(体重)を基準にして換算するのが一般的です。

雑種犬の場合、成犬時の体重を参考に、小型犬・中型犬・大型犬のいずれかのカテゴリに分類して換算表を用いると良いでしょう。

例えば、成犬時の体重が10kg未満であれば小型犬の換算表を、10kg~25kg程度であれば中型犬の換算表を、25kgを超える場合は大型犬の換算表を参考にします。

もし、複数の犬種が混じり合っていることが分かっている場合は、それぞれの犬種の寿命の傾向も考慮に入れると、より正確な目安が得られる可能性があります。

また、最も重要なのは、換算した年齢だけでなく、愛犬の実際の健康状態や行動の変化を注意深く観察することです。

犬種別!寿命と年齢の特徴

犬の寿命は、犬種によって大きな違いが見られます。これは、遺伝的要因、体格、特定の疾患への罹りやすさなどが複雑に影響し合っているためです。

各犬種が持つ特徴的な健康問題や、かかりやすい病気を事前に把握しておくことは、早期発見・早期治療につながり、結果的に愛犬の寿命を延ばすことにも寄与します。

愛犬の犬種が持つ平均寿命や特性を知ることは、日々のケアや健康管理計画を立てる上で非常に重要な第一歩となります。

長寿な犬種と短命な犬種、その傾向と理由

犬の寿命は犬種によって大きく異なり、長寿な犬種と短命な犬種にはそれぞれ明確な傾向と理由があります。

長寿な犬種の傾向と理由

小型犬に多いチワワ、トイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンド、柴犬などは比較的長寿です。一般的に体格が小さいほど代謝が遅く、細胞の劣化が緩やかであると考えられています。

遺伝的疾患のリスクが低い、または管理しやすい特定の重篤な遺伝性疾患が少ない、あるいは適切な管理で寿命を全うしやすい犬種が多いです。

短命な犬種の傾向と理由

大型犬・超大型犬に多いグレート・デーン、バーニーズ・マウンテン・ドッグ、セント・バーナードなどは比較的短命です。体の成長が速く、それに伴う細胞の老化も早いとされています。また、大型犬特有の関節疾患(股関節形成不全など)や心臓病、特定の癌などのリスクが高い傾向にあります。

特定の遺伝性疾患や体質ブルドッグやパグなどの短頭種は、呼吸器系の問題や皮膚疾患を抱えやすく、それが寿命に影響を与えることがあります。また、心臓病や腫瘍のリスクが高い犬種も存在します。

これらの傾向を理解することで、愛犬の犬種が持つ潜在的なリスクを把握し、予防的なケアや早期発見に努めることができます。

あなたの愛犬の犬種は平均寿命何歳?

愛犬の犬種が持つ平均寿命を知ることは、今後の健康管理計画を立てる上で重要な情報となります。

ただし、ここに示されるのはあくまで「平均」であり、個体差や飼育環境、日々のケアによって実際の寿命は大きく変動することを理解しておくことが大切です。

代表的な犬種の平均寿命(目安)

| 犬種名 | 平均寿命(目安) |

|---|---|

| チワワ | 14歳~20歳 |

| トイ・プードル | 12歳~15歳 |

| ミニチュア・ダックスフンド | 12歳~16歳 |

| 柴犬 | 12歳~15歳 |

| ビーグル | 12歳~15歳 |

| シー・ズー | 12歳~15歳 |

| ゴールデン・レトリーバー | 10歳~12歳 |

| ラブラドール・レトリーバー | 10歳~13歳 |

| フレンチ・ブルドッグ | 10歳~14歳 |

| グレート・デーン | 7歳~10歳 |

| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 6歳~8歳 |

これらのデータはあくまで参考値として捉え、愛犬の健康状態を定期的にチェックし、必要に応じて獣医師と相談しながら、最適なケアを心がけることが、愛犬の長寿に繋がります。

サイズが寿命に与える影響

犬の体のサイズは、その寿命に大きな影響を与えることが科学的にも示されています。

一般的に、体の小さい犬種(小型犬)ほど寿命が長く、体の大きい犬種(大型犬)ほど寿命が短い傾向があります。この現象にはいくつかの理由が考えられています。

ひとつは、大型犬の方が小型犬に比べて成長速度が非常に速く、その分、細胞の代謝回転が早く、老化が早く進行する「代謝速度説」です。もうひとつは、大型犬に特有の健康問題が寿命に影響を与えるというものです。

例えば、大型犬は股関節形成不全や肘関節形成不全、胃拡張捻転症候群、特定の種類の癌(骨肉腫など)といった、体格が大きいことで発症リスクが高まる病気を抱えやすい傾向があります。これらの病気は命に関わることも多く、寿命を縮める要因となります。

一方で、小型犬は心臓病や歯周病など、異なる健康リスクを抱えることがありますが、一般的に大型犬に比べてその影響が寿命に直結しにくいとされています。したがって、愛犬のサイズに応じた適切な健康管理が、長寿には不可欠です。

年齢で変わる愛犬の体と心:各ステージの注意点とケア

犬は、人間と同じように年齢とともに体と心に変化が現れます。その変化を理解し、それぞれのライフステージに合わせた適切なケアを行うことが、愛犬が健康で快適に過ごすために非常に重要です。

大きく分けて、パピー期(子犬期)、成犬期、シニア期(高齢期)の3つのステージがあり、それぞれの時期で異なる注意点やケアが必要となります。

変化を早期に察知し、適切な対応をすることで、愛犬の生活の質(QOL)を向上させ、より長く一緒に過ごすことができます。

パピー期(0~1歳):成長著しい大切な時期

パピー期、すなわち0歳から1歳までの子犬の時期は、愛犬の生涯の健康と行動の基礎が作られる、まさに「成長著しい大切な時期」です。

この時期の成長は驚くほど速く、生後数か月で体格が大きく変化し、精神的にもさまざまなことを吸収します。

社会化の適齢期であり、多くの人や動物、さまざまな環境に触れさせることで、将来の性格形成に良い影響を与えます。ワクチン接種や寄生虫予防など、感染症から体を守るための健康管理も非常に重要です。

また、子犬の骨や筋肉はまだ十分に発達していないため、過度な運動は避け、成長に合わせた適切な栄養摂取が不可欠です。

この時期に適切なケアと愛情を与えることで、心身ともに健康で安定した成犬へと成長することができます。

子犬期のしつけと社会化

子犬期のしつけと社会化は、愛犬が将来、社会で問題なく暮らしていくために最も重要な要素のひとつです。

生後3週齢から16週齢頃は、子犬が新しいことを学び、環境に適応する感受期(社会化期)と呼ばれ、この時期に経験したことはその後の性格に大きな影響を与えます。

この時期にさまざまな良い経験をさせてあげることで、臆病になったり攻撃的になったりすることを防ぎ、穏やかで友好的な性格に育ちやすくなります。

- 人への社会化:家族以外の人(子ども、高齢者など)にも優しく接してもらう経験をさせる。

- 犬への社会化:ワクチン接種後、健康な他の犬との安全な交流の機会を作る(パピークラスなど)。

- 環境への社会化:散歩でさまざまな音や景色に触れさせる、動物病院やペットサロンなどにも連れて行く。

- 基本的なしつけ:「おすわり」「まて」などの基本的なコマンドを教えることで、飼い主との信頼関係を築く。トイレトレーニングもこの時期にしっかりと行います。

焦らず、ポジティブな経験をたくさんさせてあげることが大切です。

パピーフードと適切な栄養

パピー期の子犬は、成犬に比べて非常に高いエネルギーと栄養素を必要とします。

急速な成長を支えるためには、骨や筋肉、内臓、脳の発達に必要なタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなどがバランス良く配合された「パピーフード」を与えることが非常に重要です。

成犬用のフードでは、子犬の成長に必要な栄養素が不足してしまう可能性があります。

パピーフード選びのポイント

- 高タンパク・高脂質:成長に必要なエネルギー源となります。

- DHA・EPA(オメガ3脂肪酸):脳や目の発達に良いとされています。

- カルシウム・リン:骨格形成に不可欠ですが、過剰摂取は成長期の骨に悪影響を与える可能性もあるため、バランスが重要です。

- 消化のしやすさ:消化器官が未熟な子犬のために、消化吸収の良い食材が使われているか確認しましょう。

与える量も、パッケージに記載されている目安量を参考に、子犬の成長度合いや活動量に合わせて調整してください。

少量ずつ回数を分けて与えることで、消化器官への負担を減らすことができます。適切な栄養を与えることで、健康な体を作り、病気に負けない免疫力を育むことができます。

成犬期(1歳~7歳):健康維持と運動がカギ

成犬期、およそ1歳から7歳頃までの期間は、愛犬の心身が最も安定し、活発に活動できる時期です。このステージでは、健康を維持し、充実した毎日を送るためのケアが重要になります。

子犬期のような急速な成長は止まりますが、筋肉量や体力の維持、適正体重の管理が健康の要となります。適切な運動量を確保し、バランスの取れた食事を与えることで、肥満を予防し、関節や心臓への負担を軽減できます。

また、定期的な健康診断はこの時期から習慣化することが非常に大切です。見た目には健康そうに見えても、内臓の病気や歯周病などが進行しているケースも少なくありません。

病気の早期発見は、治療の選択肢を広げ、愛犬の負担を減らすことにつながります。

定期的な健康チェックの重要性

成犬期に入ると、愛犬は見た目には元気いっぱいで、特に問題がないように見えることが多いかもしれません。しかし、この時期こそ「定期的な健康チェック」を習慣化することが極めて重要になります。

病気の多くは、初期段階では目立った症状を示さないことがほとんどです。そのため、飼い主が気づかないうちに病気が進行しているケースも少なくありません。

年に一度の健康診断では、血液検査や尿検査、便検査、身体検査などを行い、内臓の状態や感染症の有無、早期の異変を察知することができます。

病気の早期発見・早期治療:

早期に発見できれば、治療の選択肢が広がり、愛犬への負担も軽減されます。

重症化の予防:

進行する前に食い止めることで、慢性的な疾患への移行を防ぎ、愛犬のQOL(生活の質)を維持できます。

最適なケア計画の立案:

獣医師が愛犬の健康状態を把握することで、食事内容や運動量、サプリメントなど、その子に最適なケアについて具体的なアドバイスをもらえます。

愛犬の健康を守るためにも、忙しい中でも定期的な健康チェックを欠かさないようにしましょう。

適切な運動量と食事管理

成犬期の健康維持において、適切な運動量と食事管理は二つの車輪のようなものです。どちらか一方が欠けても、愛犬の健康は維持できません。

適切な運動量:

犬種や個体差にもよりますが、成犬には毎日適度な運動が必要です。散歩だけでなく、ドッグランでの自由運動、フリスビーやボール遊びなどのレクリエーションも効果的です。

運動は、肥満の予防だけでなく、筋肉の維持、関節の健康、ストレス解消、そして飼い主との絆を深める上でも重要です。運動不足は肥満や筋力低下、問題行動の原因にもなり得ます。

食事管理:

成犬期は、子犬期のような急速な成長は終わりますが、健康維持に必要な栄養をバランス良く摂取することが重要です。愛犬の活動量、体重、体質に合った高品質な総合栄養食を選びましょう。

適正量を与えるパッケージに記載された給与量を参考に、愛犬の体型を見ながら調整します。与えすぎは肥満の原因になります。

- 規則正しい食事:決まった時間に与えることで、消化器の負担を減らし、生活リズムを整えます。

- おやつの量に注意:おやつは全体の摂取カロリーの10%以内に抑えるのが理想です。

運動と食事を適切に管理することで、愛犬は健康で活発な成犬期を過ごすことができるでしょう。

シニア期(7歳~):愛犬の老化サインを見逃さないで

愛犬が7歳を過ぎる頃から、一般的にシニア期(高齢期)に入るとされています。

この時期は、人間と同じように体力の低下や体の機能に変化が現れ始めるため、飼い主さんが老化のサインを早期に察知し、適切なケアを始めることが非常に重要です。

老化のサインは、一見すると些細な変化に見えることもありますが、これらが病気の初期症状であることも少なくありません。

- 運動量の低下:散歩に行きたがらない、疲れやすい、段差を嫌がる。

- 睡眠時間の増加:以前よりも寝ている時間が長くなる。

- 食欲の変化:食欲が落ちる、あるいは急に増える(病気の可能性も)。

- 被毛の変化:毛艶がなくなる、白髪が増える。

- 視力・聴力の低下:物にぶつかる、呼んでも反応しない。

- 認知機能の変化:夜鳴き、徘徊、トイレの失敗、飼い主を認識しない。

- 口臭:悪化や歯石歯周病の進行。

- 関節の動きの不調:立ち上がるのに時間がかかる、歩き方がぎこちない。

これらのサインに気づいたら、決して「年だから仕方ない」と放置せず、早めに獣医師に相談しましょう。早期発見・早期治療が、愛犬の快適なシニアライフを支える鍵となります。

シニア犬によくある病気と予防

シニア期の愛犬は、免疫力や臓器の機能が低下するため、さまざまな病気のリスクが高まります。

これらの病気を早期に発見し、適切な予防と治療を行うことが、愛犬が快適に長生きするために不可欠です。

シニア犬によく見られる主な病気:

- 関節炎(変形性関節症):加齢とともに軟骨がすり減り、関節に炎症が起こる。痛みで散歩を嫌がったり、立ち上がりにくくなったりします。

- 心臓病(僧帽弁閉鎖不全症など):心臓の弁の機能が低下し、咳が出たり、息切れしやすくなったりします。

- 腎臓病:腎臓の機能が低下し、多飲多尿、食欲不振、嘔吐などの症状が出ます。

- 腫瘍(がん):さまざまな部位に発生する可能性があり、しこりや体重減少などがサインです。

- 認知症(認知機能不全症候群):夜鳴き、徘徊、トイレの失敗、ぼーっとするなど、認知機能の低下が見られます。

- 歯周病:歯垢や歯石が蓄積し、歯茎の炎症や歯のぐらつきを引き起こします。

予防と対策:

- 定期的な健康診断:少なくとも年に1回、できれば半年に1回の健康診断で早期発見に努める。

- バランスの取れたシニアフード:高齢犬向けに調整された消化しやすいフードを与える。

- 適度な運動:関節に負担をかけない範囲で、無理のない運動を続ける。

- 体重管理:肥満は関節や心臓に負担をかけるため、適正体重を維持する。

- デンタルケア:歯周病予防のために、日々の歯磨きや定期的な歯科検診を行う。

- 環境の整備:滑りにくい床材、段差の解消など、安全で快適な生活環境を整える。

これらの対策を講じることで、愛犬のシニアライフの質を向上させ、健やかな毎日をサポートできます。

食事と運動の見直し

シニア期に入った愛犬には、年齢に応じた食事と運動への見直しが不可欠です。若い頃と同じ食事や運動では、体に負担をかけたり、必要な栄養が不足したりする可能性があります。

食事の見直し:

シニア犬は基礎代謝が低下し、活動量も減るため、必要なエネルギー量も少なくなります。しかし、消化機能は衰えるため、消化吸収の良い、高品質なタンパク質が豊富なフードを選ぶことが大切です。

また、関節の健康をサポートするグルコサミンやコンドロイチン、脳の健康を保つDHA・EPAなどが配合された「シニア犬用フード」がおすすめです。

- 低カロリー肥満を防ぐため、カロリーを抑えめに。

- 高品質なタンパク質筋肉量の維持に重要。

- 消化の良い成分消化器官への負担を軽減。

- 抗酸化成分細胞の老化を遅らせる効果が期待できます。

- 水分補給飲水量が減りがちなので、ウェットフードや水飲み場の工夫も検討。

運動の見直し:

若い頃のような激しい運動は関節や心臓に負担をかけるため、無理のない範囲で継続することが重要です。

- 短時間の散歩を複数回1回の散歩時間を短くし、回数を増やす。

- ゆっくりとしたペース愛犬のペースに合わせて歩く。

- 足腰に負担をかけない工夫草地や土の上など、クッション性のある場所を選ぶ。

- 軽い遊び知育玩具などを使った室内遊びも有効です。

- 食事と運動を適切に見直すことで、シニア犬のQOLを維持し、健康的な毎日をサポートできます。

快適な生活環境の整備

シニア期の愛犬が快適に、そして安全に過ごせる生活環境を整えることは、心身の健康維持に直結します。老化に伴い、視力や聴力の低下、足腰の弱まり、体温調節機能の低下などが起こるため、それらに配慮した環境づくりが求められます。

滑りにくい床材:

フローリングは滑りやすく、関節に負担をかけるため、カーペットや滑り止めマットを敷く、または滑り止めワックスを塗るなどの対策を。

段差の解消:

階段の上り下りが困難になったり、ソファやベッドからの飛び降りが危険になったりするため、スロープやステップを設置したり、可能な限り段差のない生活スペースを確保したりしましょう。

寝床の工夫:

クッション性の高い寝具や、床からの冷えを防ぐ厚手のマットを用意し、関節への負担を減らします。体温調節が苦手になるため、夏は涼しく、冬は暖かい場所を選び、エアコンなどで温度管理を徹底します。

トイレの場所:

トイレまでの距離が遠すぎないか、トイレの縁が高すぎないかなど、排泄しやすい環境かを確認します。

安心できるスペースの確保:

静かで落ち着ける自分だけのスペースを用意してあげましょう。

これらの配慮をすることで、愛犬はストレスなく安全に過ごすことができ、心身の健康を保つことにつながります。

愛犬に長生きしてもらうために!今日からできる健康管理の秘訣

愛犬にいつまでも元気で長生きしてもらうことは、すべての飼い主さんの願いでしょう。そのためには、日々の生活の中で意識的に健康管理を行うことが不可欠です。

特別なことばかりではなく、今日からでも始められる簡単なことから実践できます。

長生きしてもらうための秘訣を実践することで、愛犬の健康寿命を延ばし、より長く幸せな時間を共有することができます。

質の高いドッグフード選びと栄養バランス

愛犬の健康と長寿を支える上で、質の高いドッグフード選びと適切な栄養バランスは最も基本的な要素のひとつです。

市販されているドッグフードにはさまざまな種類がありますが、愛犬の年齢、犬種、活動量、アレルギーの有無などに合わせて最適なものを選ぶことが大切です。

ドッグフード選びのポイント

総合栄養食であることこれひとつで必要な栄養素がすべて摂取できるよう、AAFCO(米国飼料検査官協会)などの基準を満たしているか確認しましょう。

原材料の質肉や魚が主原料(一番最初に記載されている)であり、穀物の割合が適正か、不要な添加物が使われていないかなどをチェックします。消化吸収の良い原材料が使われているかどうかも重要です。

年齢・ライフステージに合っているかパピー用、成犬用、シニア用など、それぞれのステージに必要な栄養バランスに調整されています。

また、フードを与える際には、記載された給与量を守り、適正体重を維持するように心がけましょう。手作り食の場合は、栄養バランスが偏らないように注意し、獣医師や動物栄養士に相談することをおすすめします。

定期的な健康診断と獣医さんとの連携

愛犬が健康で長生きするために、定期的な健康診断と、かかりつけの獣医さんとの密な連携は欠かせません。犬は言葉を話せないため、体調の変化を飼い主さんに伝えることができません。

そのため、見た目では気づきにくい病気のサインを見逃さないためにも、定期的なプロによるチェックが非常に重要になります。

健康診断の頻度と内容

健康な成犬であれば年に1回、シニア犬(7歳以上)であれば半年に1回の健康診断が推奨されます。

一般的な健康診断では、身体検査、血液検査、尿検査、便検査などが行われ、内臓機能や感染症の有無、早期の異常の有無を確認できます。

獣医さんとの連携の重要性

かかりつけの獣医さんは、愛犬の健康状態を最もよく理解しているパートナーです。日々の健康管理で疑問に思ったこと、気になる変化があった時には、どんな些細なことでも積極的に相談しましょう。

獣医さんは、愛犬の年齢や犬種、ライフスタイルに合わせた最適なアドバイスをくれるだけでなく、必要であれば専門医への紹介なども行ってくれます。

予防接種やフィラリア、ノミダニ予防など、定期的に必要な医療行為についても獣医さんの指示に従いましょう。早期発見・早期治療の鍵は、飼い主さんと獣医さんの協力関係にあります。

適度な運動と体重管理

愛犬の健康と長寿を支える上で、適度な運動と厳密な体重管理は非常に重要な要素です。

これらは互いに密接に関連しており、適切なバランスを保つことでさまざまな病気のリスクを軽減し、愛犬のQOL(生活の質)を向上させます。

適度な運動のメリット

- 肥満の予防・解消:消費カロリーを増やし、体脂肪の蓄積を防ぎます。

- 筋肉の維持・強化:加齢による筋力低下を防ぎ、関節への負担を軽減します。

- 心肺機能の向上:全身の健康維持に繋がります。

- ストレス解消:運動は精神的な健康にも良い影響を与え、問題行動の予防にも繋がります。

- 飼い主との絆の強化:共通の活動を通じてコミュニケーションを深めます。

体重管理の重要性

肥満は、糖尿病、心臓病、関節炎、呼吸器疾患など、多くの健康問題の原因となります。

愛犬の適正体重を知り、定期的に体重を測り、常に適切な体型を維持することが大切です。肋骨が触れる程度で、上から見たときにウエストがくびれているのが理想的な体型とされています。

食事の量と運動量を適切にコントロールし、必要であれば獣医師に相談してダイエットプランを立てましょう。

ストレスフリーな環境と心のケア

愛犬の心身の健康には、ストレスフリーな環境と心のケアが非常に重要です。

ストレスは、免疫力の低下や消化器系の不調、皮膚疾患、さらには問題行動の原因にもなり得ます。

愛犬が安心して快適に過ごせる環境を整え、心の状態にも気を配ってあげましょう。

ストレスフリーな環境づくりのポイント

- 安心できる居場所:静かで落ち着ける、自分だけのスペース(クレートやベッドなど)を用意してあげましょう。

- 適切な温度・湿度:夏は涼しく、冬は暖かく、快適な室温を保ちます。

- 清潔な生活空間:定期的な掃除と衛生管理で、寄生虫や感染症のリスクを減らします。

- 騒音対策:過度な騒音や予測不能な音はストレスになるため、配慮が必要です。

- 十分な運動と刺激:身体的な満足だけでなく、知的な刺激も与えることで、退屈からくるストレスを軽減します。

心のケア

- 十分なコミュニケーション:毎日、愛犬と触れ合い、遊び、話しかける時間を持ちましょう。

- ポジティブな経験:新しい場所や人、他の犬との良い経験を積極的に作ってあげましょう。

- ルーティンの確立:決まった時間に食事や散歩をすることで、愛犬は安心感を得やすくなります。

- 問題行動の早期対応:ストレスが原因で問題行動が出ている場合は、専門家に相談しましょう。

心身ともに健康な状態を保つことで、愛犬はより長く幸せな生活を送ることができます。

デンタルケアの重要性

デンタルケア、つまり歯のケアは、愛犬の健康と長寿にとって非常に重要な要素です。

犬の歯周病は非常に多く、3歳以上の犬の約8割が何らかの歯周病を患っていると言われています。

単なる口の中の問題にとどまらず、歯周病が進行すると、口内の細菌が血管を通じて全身に広がり、心臓病、腎臓病、肝臓病などの重篤な病気を引き起こす可能性があります。

デンタルケアの具体的な方法

毎日の歯磨き:

最も効果的な予防法です。子犬の頃から慣れさせ、犬専用の歯ブラシと歯磨き粉を使って、毎日歯を磨く習慣をつけましょう。

デンタルおやつ・おもちゃ:

歯垢の付着を抑制する効果が期待できるおやつや、噛むことで歯を清掃する効果のあるおもちゃなどを活用しましょう。ただし、これらだけで歯磨きの代わりにはなりません。

定期的な歯科検診とスケーリング:

家庭でのケアだけでは取りきれない歯石は、動物病院での全身麻酔下でのスケーリング(歯石除去)が必要です。獣医師と相談し、定期的に口腔内のチェックと清掃を行いましょう。

デンタルケアを怠ると、愛犬が痛みを感じたり、食欲不振になったりするだけでなく、全身の健康を損なうリスクが高まります。日々の地道なケアが、愛犬の健康寿命を延ばすことにつながります。

愛犬の年齢に関するよくある質問(FAQ)

犬は何歳から高齢犬と呼ばれる?

「犬は何歳から高齢犬と呼ばれるか」という明確な定義は、犬種や個体差によって異なりますが、一般的には7歳頃からシニア期(高齢期)に入ると考えられています。

ただし、大型犬や超大型犬は成長が遅い分、老化も早く始まるとされ、5歳~6歳頃からシニア期と見なされることもあります。

一方で、小型犬や中型犬は7歳を過ぎても比較的若々しい行動を見せることも少なくありません。

獣医学的には、年齢だけでなく、身体的な変化(活動量の低下、被毛の白化、関節の動きの変化など)や、定期的な健康診断での血液検査や尿検査の結果などから総合的に判断されます。

犬の歯で年齢はわかる?

犬の歯の状態は、その犬のおおよその年齢を推測する手がかりのひとつになります。

特に、生後数か月の子犬であれば、乳歯から永久歯への生え変わり具合によってかなり正確な月齢を判断することが可能です。

年齢と歯の状態の目安

生後3~6か月乳歯が生え揃い、その後永久歯への生え変わりが始まる時期です。切歯(前歯)から始まり、犬歯、前臼歯、後臼歯へと生え変わっていきます。

1歳頃永久歯がすべて生え揃い、噛み合わせもしっかりしてきます。歯はまだ白く、歯石もほとんど付着していません。

2~3歳頃少しずつ歯石が付着し始めます。特に奥歯や犬歯の内側などに目立つことがあります。

5歳頃歯石の付着が目立つようになり、歯周病の兆候(歯茎の赤み、口臭)が見られることもあります。歯の摩耗も少しずつ進行します。

7歳以上歯石がかなり多く付着し、歯周病が進行しているケースが多くなります。歯の摩耗も進み、歯の色が黄ばんだり、歯が抜け落ちたりすることもあります。

保護犬の年齢が不明な場合、どう判断する?

保護犬を迎える際、生年月日が不明で正確な年齢がわからないというケースは少なくありません。

しかし、その子の健康管理やしつけを適切に行うためには、おおよその年齢を把握することが非常に重要です。

獣医師は、いくつかの手がかりを総合的に判断して年齢を推測します。

歯の状態

乳歯・永久歯の生え変わり子犬の場合、乳歯から永久歯への生え変わり具合で月齢をかなり正確に判断できます。

歯の摩耗度合いと歯石の付着成犬以降は、歯の摩耗度や歯石の付着具合、歯茎の状態などが重要な指標となります。年を取るほど歯の摩耗が進み、歯石も蓄積されやすくなります。

目の状態

目の濁り(白内障)高齢になると白内障が見られることがあります。

目の輝き若い犬は目がキラキラしていますが、高齢になると落ち着いた印象になることがあります。

被毛の状態

白髪口の周りや目の上、体の一部に白髪が見られると、高齢である可能性が高いです。

毛艶若い犬は毛艶が良いですが、高齢になるとパサついたり、艶がなくなったりすることがあります。

筋肉や関節の状態

筋肉量高齢になると筋肉量が低下し、体が痩せて見えることがあります。

関節の動き立ち上がりに時間がかかる、歩き方がぎこちないなど、関節炎の兆候がないか確認します。

行動パターン

活動量若い犬は活発ですが、高齢になると睡眠時間が増え、動きが鈍くなる傾向があります。

認知機能夜鳴き、徘徊、トイレの失敗など、認知症の兆候がないか確認します。

これらの要素を総合的に判断することで、おおよその年齢層(子犬、若年、成犬、シニア)を絞り込み、それに合わせたケア計画を立てることが可能になります。

不明な点は遠慮なく獣医師に相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。

まとめ:愛犬の年齢を知り、より豊かな絆を育もう

この記事では、愛犬の年齢換算方法から、犬種ごとの寿命、ライフステージ別のケア、そして長生きのための健康管理の秘訣まで、多岐にわたる情報をお届けしました。

愛犬が人間でいうと何歳なのかを知ることは、単なる興味だけでなく、その子の身体的・精神的な状態を理解し、最適な食事、運動、医療ケアを提供するための重要な第一歩となります。

愛犬の年齢を深く理解し、それぞれの時期に合った愛情を注ぐことで、愛犬との絆はより一層深まり、かけがえのない時間を共に過ごすことができるでしょう。

この記事が、皆さんと愛犬の幸せな毎日のための一助となれば幸いです。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)