愛犬の年齢は人間同様に数えられますが、人間よりも寿命が短いために成長スピードは異なります。

平均的な寿命が10歳~15歳ほどとされているため、これに応じた年齢計算が必要になってきます。

その上で子犬からお迎えしている人にとって、何歳までを子犬として考えればよいのか、悩んでしまいますよね。

そこでこの記事では、犬種サイズによって異なる子犬の年齢についてご紹介します。

この記事の結論

- 子犬と呼ばれる時期は、生後10か月頃から1歳になるまでの間が一般的

- 大型犬の場合は子犬の期間が長く、生後1歳半頃までが子犬と呼べる

- 体のサイズによって子犬の期間は変わってくるが、いずれもあくまで目安である

- 子犬期はフードの種類やしつけの必要性、良いものとダメなものの区別をつけてもらう必要がある

目次

子犬期の一般的な目安

一般的に子犬と呼ばれる年齢については、生後10か月から1歳半までの間ですが、犬種によって異なります。

犬種サイズによって基準になる年齢も変わり、小型犬などは生後10か月が目安、大型犬になると1歳半までを子犬と呼びます。

体が小さい小型犬は成長スピードが非常に早く、一般的には生後10か月までを子犬と呼びます。

体が大きい大型犬については、小型犬よりも成長スピードが遅くなっており、1歳半(1年半)までが子犬という扱いになります。

また、子犬と呼ばれる時期についても発達段階ごとに呼び方が変わります。

| 新生子期 | 出生~生後2週 |

| 移行期 | 生後2週~3週 |

| 社会化期 | 生後3週~13週 |

ここからもわかるように、子犬へのしつけが効果的になるのは、社会化期といわれる時期からです。生後2か月~3か月を過ぎてから、というのがひとつの目安になります。

犬種別に見る子犬期の年齢(小型犬・中型犬・大型犬)

子犬と呼べる期間については、全ての子犬が同じというわけではありません。

犬種サイズが異なれば、子犬という時期も異なります。特に大型犬は小型犬と比べると、異なることを覚えておくとよいでしょう。

| 犬種サイズ | 子犬期 |

|---|---|

| 超小型犬・小型犬 | 生後10か月 |

| 中型犬 | 生後12か月 |

| 大型犬 | 生後1歳半 |

ここでは超小型犬から大型犬まで個体差はありますが、それぞれの子犬期について目安を見ていきましょう。

超小型犬・小型犬は生後10か月

超小型犬は成犬になっても体重が4kg以下の犬種のこと、小型犬とは成犬になっても体重が10kg未満の犬種のことです。この超小型犬・小型犬については、生後10か月までを子犬と呼びます。

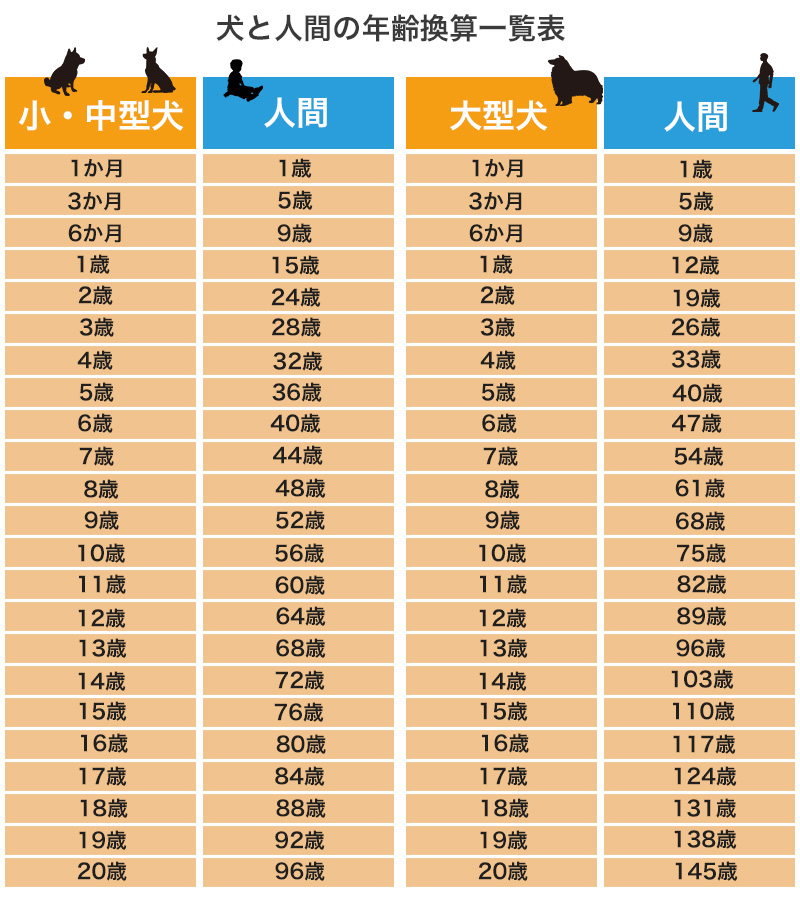

「たった10か月で成犬になるの?」と思う人もいるかもしれませんが、犬にとっての9か月が人間換算の13歳に相当します。

もう十分、社会性を学んで良い歳ですよね。ここから2か月経って1年になると、人間換算の17歳相当です。

成長のピークと特徴

- 生後6〜8か月で成犬の体重にほぼ達し、成長が緩やかになります。特に生後4〜6か月頃に体重増加のピークを迎えることが多いです。

- 骨格の形成が早く、早い段階で骨が固まります。

- この時期は、永久歯への生え変わりも完了する頃で、乳歯が残ってしまう「乳歯遺残」に注意が必要です。

注意すべき点

- 膝蓋骨脱臼(パテラ)などの関節疾患を発症しやすい犬種が多いため、高い場所からの飛び降りや過度な運動は避け、フローリングには滑り止め対策を施しましょう。

- 体が小さいため、低血糖になりやすい傾向があります。食事の回数を分けて与えるなど、血糖値の管理に気を配りましょう。

- 歯周病のリスクも高いため、永久歯が生え揃ったら早めにデンタルケアを習慣づけることが重要です。

中型犬は生後12か月

中型犬は体重が11kg~25kg未満の犬種サイズのことで、子犬と呼べるのは一般的に生後約12か月まで。これ以降は成犬と呼びます。

犬にとっての1年は人間換算で16歳。成犬期になるとそれ以降の成長は見込めず、急激な成長はないと考えて良いでしょう。

柴犬などは元々小型犬に分類されていましたが、成犬になると体重が10kgを超えることも多々あります。

そのため、昨今では中型犬に当てはまるサイズ感となってきています。実際、柴犬の子犬期は12か月ほどを要すこともあります。

このように、特定の犬種が必ずしもこの年月通りに子犬から成犬へと成長していくわけではなく、あくまでひとつの目安として捉えましょう。

成長のピークと特徴

- 生後10か月〜1歳頃で成犬の体重に達し、成長が完了します。生後6〜8か月頃に体重増加のピークを迎える犬種が多いです。

- 骨格や筋肉がしっかり発達する時期で、体力がついてきます。

注意すべき点

- 活動量が増えるため、適切な運動量を確保し、過不足のない食事を与えることが重要です。特に骨や関節に負担をかけすぎないよう、激しい運動は避けるようにしましょう。

- この時期に社会化やしつけをしっかり行うことで、安定した成犬に育ちます。好奇心旺盛な時期なので、様々な経験をさせてあげましょう。

- 肥満になりやすい犬種もいるため、体重管理に気を配りましょう。

大型犬は生後1歳半

大型犬は25kg以上の犬種サイズのことで、子犬と呼べるのは生後1歳半(1年半)までと考えられています。

小型犬や中型犬と比べてもやはり成長スピードはやや遅く、大型犬の1歳半は人間換算で16歳。ということで小型犬から大型犬まで、成犬になるのは人間換算で大体16歳~17歳程度、ということがわかりますね。

大型犬はゆっくりと成長していく晩熟タイプですが、体は大きいです。体が大きいからといって子犬の間に食事量を減らしてしまう、といったことがないように注意しましょう。

成長のピークと特徴

- 成長はゆっくりで、成犬の体重に達するまでに1歳半〜2歳頃までかかる犬種もいます。生後8か月〜1歳頃に体重増加のピークを迎えますが、その後も緩やかに骨格や筋肉が成長します。

- 特に大型犬は、骨や関節の成長が非常に重要です。

注意すべき点

- 股関節形成不全や肘関節形成不全などの関節疾患を発症しやすいため、子犬期からの食事管理(適切な栄養バランスとカロリー)と、関節に負担をかけない運動が極めて重要です。急激な成長は関節に負担をかけるため、成長期用のフードを適切に与えましょう。

- 胃捻転を起こしやすい犬種もいるため、食後は激しい運動を避け、食事の与え方にも工夫が必要です(例:食事を複数回に分ける、早食い防止の食器を使う)。

- 体が大きくなる分、しつけや社会化はより一層重要になります。子犬のうちから落ち着いて行動できるようトレーニングを行いましょう。

子犬期の終わりに関する具体的なサイン

子犬期の明確な終わりというものはありませんが、大まかに判断できるサインというものがあります。

目に見えてわかるものもあれば、なかなかわかりづらいものもありますので、あくまでも一例として覚えておくと良いでしょう。

性格に子犬期の終わりを判断するべき必要は特にありませんので、参考程度にしてみてください。

体の成長が止まる

子犬期の特徴のひとつに「急激な体の成長」があります。特に生後6か月までは目に見えて大きくなり、その後も1歳頃まで徐々に体重が増加します。

しかし、個体差はあるものの、一定の時期を過ぎると体重や体高の増加が緩やかになり、やがてほぼ変化しなくなります。これが成犬への移行のひとつのサインです。

特に小型犬は1歳前後、中型・大型犬は1歳半~2歳までかかることもあります。毎月の体重測定で変化がなくなってきたら、子犬期の終わりが近いと考えられるでしょう。

乳歯が抜けて永久歯に生え変わる

子犬は生後3週間頃から乳歯が生え始め、生後4~6か月頃には永久歯に生え変わります。

この歯の生え変わりが完了する頃には、顎の成長もほぼ完了し、成犬期への移行が始まるサインといえます。

歯の生え変わりは、硬いものを噛みたがる行動や、抜けた歯が床に落ちていることで気づくことが多いです。

永久歯がすべてそろい、噛む力も安定してきたら、身体的には成犬に近づいていると判断できます。

性成熟が見られる

性成熟は、繁殖が可能になることを意味し、成犬としての発達の重要なマイルストーンです。

男の子ではマーキングやマウンティング行動が増える、女の子では初めての発情(ヒート)が来ることで気づくことが多いです。

小型犬は6か月前後、大型犬では1歳を過ぎてからなど、個体差がありますが、こうした性行動の変化は子犬期の終わりを示すサインとして捉えられます。

なお、避妊・去勢手術のタイミングを検討する時期でもあります。

精神的な落ち着きが見られる

子犬期は好奇心旺盛で、落ち着きがなく、イタズラや甘噛みも多い時期です。

しかし、成長とともに徐々に性格が安定してしつけが定着してくると、無駄吠えが減ったり、一人で留守番できるようになったりするなど、精神的な落ち着きが見られるようになります。

飼い主の指示に従うようになる、他の犬との距離感を保てるようになるなど、行動面に変化が出てきたら、それは成犬への移行期に入ったサインといえるでしょう。

子犬のときに気をつけるべきこと

成犬からお迎えした飼い主さんよりも、子犬からお迎えした飼い主さんは覚えておきたいことが多いです。

子犬の間だからこそ教えられることも多く、大事な時期を逃してしまうと適切なしつけができないまま、成長してしまうことも…。

また、子犬のときに体を作ることになるため、必要な量の栄養をとりながら成長していくことが重要です。

成長スピードに合った栄養と食事

成犬になるまでの成長期は、強い体を作るための栄養と食事が必要不可欠。ここで十分な栄養と食事を摂取することができていないと、病気がちになってしまったり怪我がちになってしまう可能性があります。

強い体を作って長生きしてもらうためには、子犬である成長期に十分な栄養と食事をあげるようにしましょう。

体の成長は犬種サイズによって異なるため、見た目だけでは判断できないところもあります。大型犬は見た目以上に成長期である可能性も高く、年月に応じた判断をしなければなりません。

成犬を過ぎてからは成長期に見られるような急激な成長はなくなるため、この成長期がとても大事。

もちろん、食事の摂り過ぎにも注意しなければいけませんが、適度な運動と適切な食事量で成長を見守りましょう。

アレルギーや添加物に注意

子犬の間はまだまだ体が弱いもので、摂取するものによっては体調を壊してしまうこともあります。特にアレルギーや添加物などには注意が必要で、消化吸収が良くないものは避けるべきところ。

消化器系や免疫系がまだまだ弱いので、食事後の反応にも目を配りましょう。相性が悪ければ早めに変えてあげなければいけません。

環境の変化によってストレスを感じることも多いので、「色々なドッグフードを試してみる」というのも注意が必要。

簡単に食べられるドッグフードのサイズ感や食感、そして消化吸収の良いものを選んでいきましょう。

具体的なフード選びのポイント

子犬用フードを選ぶ際は、以下の点に注目しましょう。

- 総合栄養食であること: 「AAFCO(米国飼料検査官協会)」や「FEDIAF(欧州ペットフード工業連合)」などの栄養基準を満たしている「総合栄養食」と表示されているフードを選びましょう。これにより、子犬に必要な栄養素がバランス良く含まれていることが保証されます。

- 子犬専用(パピー用)のフードであること: 成犬用フードでは、子犬の急速な成長に必要な高タンパク質・高カロリー、適切なミネラルバランス(特にカルシウムとリンの比率)が満たされません。必ず「子犬用」「パピー用」「グロース(成長)用」と記載されたものを選びましょう。大型犬の場合は、急激な成長を抑え、関節への負担を軽減するために「大型犬子犬用」のフードを選ぶことが推奨されます。

- 消化吸収の良い原材料: 子犬の消化器はまだ未熟です。消化吸収の良い動物性タンパク質(鶏肉、ラム肉など)が主原料になっているかを確認しましょう。穀物不使用(グレインフリー)や、特定の食材にアレルギーを持つ子犬向けに配慮されたフードもあります。

- DHAなどの脳の発達をサポートする成分: 脳や神経の発達に重要なDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)が配合されているかを確認すると良いでしょう。これらは、子犬の学習能力向上に寄与すると言われています。

- 粒の大きさ、硬さ: 子犬の口の大きさに合った、食べやすい粒のサイズを選びましょう。あまりに大きすぎると食べにくく、小さすぎると丸飲みしてしまう可能性があります。硬さも、子犬の歯に負担をかけすぎないものが望ましいです。

具体的なフードの与え方

適切なフードを選んだら、次に重要なのが与え方です。

- 1日の給与量を守る: フードのパッケージに記載されている「1日あたりの給与量」は必ず守りましょう。子犬の体重と月齢(または予測される成犬時の体重)に応じて量が異なります。成長に必要なエネルギーと栄養素を過不足なく与えることが重要です。

- 回数を分けて与える: 子犬は一度に大量の食事を消化する能力が未熟なため、1日3〜4回に分けて与えるのが理想的です。生後間もない時期は4回、月齢が進むにつれて徐々に回数を減らし、最終的に成犬になったら1日2回に移行します。

- 時間を決めて与える: 毎日決まった時間に食事を与えることで、子犬は生活リズムを掴みやすくなります。これにより、消化器系も規則正しく働き、排泄のしつけもしやすくなります。

- 新鮮な水と一緒に与える: 常に新鮮な水が飲めるように準備しておきましょう。ドライフードを与える場合は特に、十分な水分摂取が重要です。

- 急なフードの切り替えは避ける: フードを切り替える際は、これまでのフードに新しいフードを少しずつ混ぜながら、1週間〜10日程度かけて徐々に移行させましょう。これにより、消化器への負担を軽減し、下痢などを防ぐことができます。

- 食事環境を整える:

- 静かで落ち着いた場所で食事を与えましょう。家族の出入りが多い場所や、他のペットから邪魔される場所は避けるのが望ましいです。

- 食器は清潔に保ち、滑りにくい素材のものを選びましょう。必要であれば、食べやすい高さの台の上に食器を置くことも検討してください。

- 排泄物や体重の変化を観察する: 食事後、便の状態(硬さ、色、量)や回数をチェックしましょう。下痢や軟便が続く場合は、フードが合っていない可能性も考えられます。また、定期的に体重を測定し、成長曲線に沿って適切に体重が増加しているかを確認することも重要です。急激な体重増加や停滞がある場合は、獣医師に相談しましょう。

しつけをしっかり覚えさせておく

愛犬へのしつけは必須。特に、子犬のときからしっかりとしたしつけを行っておけば、成犬になってから苦労することが少なくなります。

反対に成長期のしつけを怠ってしまうと、後々トラブルに発展することもあるほどです。

飼い主さん自身が怪我をしてしまう可能性もありますし、愛犬自身が怪我をするきっかけになる可能性もあります。

中にはしつけをしていない人もいるかもしれませんが、愛犬との生活を安全かつ楽しいものにするためには、適切なしつけが必要不可欠です。

しつけを始めるのは3か月頃から

生まれてすぐにしつけを始める必要はありません。生まれたばかりの頃は、何をすべきか飼い主さん自身が知識を溜めておくべきときです。

生後2か月~3か月まではまだまだ脳が未発達なので、しつけをしても理解することが難しい状況です。人間換算で3歳~5歳あたりだと考えればそれも納得ですよね。

そのため子犬へのしつけについては、生後2か月~3か月を過ぎたあたりからスタートするのがおすすめです。

あまり遅くなりすぎると習慣をつけられなくなるため、生後3か月頃には始めておくようにコントロールしましょう。

基本的なしつけから少しずつスタートしていく

基本的な「お座り」などの動作や、体を触れさせるボディコントロールなどから始めます。

室内犬の場合には、キッチンなどの危険なものが置いてある場所に入らないようにする、といったルールも覚えさせます。

反対に、お迎えしてすぐからしつけをしておきたいものもあります。それが「自分の名前を覚えてもらう」「トイレの場所を覚えてもらう」といったこと。

ただし、トイレなどは無理に行う必要もありません。徐々に覚えさせていきましょう。

安全に遊べる環境を作っておく

子犬の間は良いことと悪いことの区別がまだ難しく、しつけをしながら徐々に覚えていくものです。そのため、キッチンなどの刃物が置いてある場所は危険だということがわかりません。

こうした環境に愛犬が入れる状況は危険なので、早めのしつけが大事。そしてしつけと共に危険なものが遊ぶ環境にないよう、環境作りをしましょう。

誤飲には要注意

成長期は好奇心旺盛な子も非常に多いので、口に入れて大丈夫なものだけを置いておく、といった対策も必要です。

特に乳歯から永久歯に生え替わるような時期に差し掛かると、むず痒いために色々なものを噛みたくなってきます。その結果、誤飲してしまうこともあるのです。

「おもちゃを一切置かない」というのは極端な例ですが、口に入れても安全なおもちゃだけにし、小さく飲み込めてしまうようなものは目の届かないところにしまっておきましょう。

緊急時に受診できる病院を決めておく

生まれてすぐの子犬に対して病気や怪我の心配はしたくありません。ですが、まだまだ免疫系も整っていない体なので、危険はたくさんあります。

生後1歳までは感染症や寄生虫などにも気を付けなければいけないので、緊急時に受診できるような病院を決めておきましょう。

日常的な栄養や食事の管理はもちろんのこと、ワクチン接種なども必要不可欠。さらに骨折や脱臼などにも注意が必要です。

このように、何かあったときに飼い主さんがパニックに陥らないよう、すぐにお医者さんへと相談できる環境も大事。焦らず冷静に判断し、決めておいた病院を受診するようにしましょう。

かかりつけ病院の選び方

子犬の生涯にわたる健康管理を任せることになるため、以下の点を考慮して慎重に選びましょう。

- アクセスの良さ(距離と時間):

- 緊急時にすぐに駆けつけられるよう、自宅から無理なく行ける距離にある病院を選びましょう。車での移動時間や、公共交通機関でのアクセスも考慮します。

- 夜間や休日の診療が必要になった場合でも、スムーズに移動できるかをイメージしておくことが重要です。

- 診療時間と緊急対応の有無:

- 通常の診療時間はもちろん、夜間診療や休日の診療に対応しているかを確認しましょう。

- 万が一の緊急時に備え、時間外診療や提携している夜間救急病院があるかどうかも確認しておくと安心です。

- 獣医師やスタッフの対応と相性:

- 実際に病院を訪れて、獣医師や動物看護師の対応、雰囲気を確認しましょう。

- 飼い主の質問に丁寧に答えてくれるか、子犬に優しく接してくれるか、納得いくまで説明してくれるかなど、信頼関係を築けるかどうかが重要です。長く付き合うことになるため、飼い主自身との相性も大切です。

- 設備と専門性:

- 一般的な診察や予防接種だけでなく、レントゲンや超音波検査、血液検査などの基本的な検査設備が整っているかを確認しましょう。

- 特定の疾患(例:整形外科、皮膚科など)に特化した専門医がいるか、セカンドオピニオンに対応しているかなども、必要に応じて確認しておくと良いでしょう。

- 清潔感と衛生管理:

- 待合室や診察室が清潔に保たれているか、衛生管理がしっかりしているかどうかも重要なポイントです。感染症予防の観点からも確認しましょう。

- 費用体系の透明性:

- 診察料、検査費用、薬代、手術費用などが明確に提示されているか確認しましょう。不明な点があれば、遠慮なく質問して事前に理解しておくことが大切です。

- 動物医療には公的な保険制度がないため、費用は全額自己負担となります。ペット保険の利用を検討している場合は、その病院が対応しているかどうかも確認しましょう。

- 情報提供の姿勢:

- 病気や治療について、専門用語を避け、分かりやすく説明してくれるか。

- 予防医療(ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・ダニ予防など)に関する情報提供が十分かどうかも確認ポイントです。

- 口コミや評判:

- インターネットの口コミサイトや地域の掲示板、友人・知人からの評判も参考にしてみましょう。ただし、あくまで参考情報として、最終的にはご自身の目で確認することが重要です。

かかりつけ病院が決まったら

- 健康診断と初期の予防医療:

- 子犬を迎え入れたら、まずは一度、健康診断のために病院を訪れましょう。この際に、獣医師に子犬の健康状態をチェックしてもらい、今後の予防接種スケジュール(混合ワクチン、狂犬病ワクチンなど)や、フィラリア・ノミダニ予防について相談します。

- 最初の診察で、病院の雰囲気や獣医師の対応を実際に体験し、かかりつけとして適切か最終判断を下しましょう。

- 緊急時の連絡先を控えておく:

- かかりつけ病院の通常の連絡先はもちろん、夜間や休日の緊急連絡先(提携の夜間救急病院など)をすぐに確認できる場所に控えておきましょう。スマートフォンに登録しておくのはもちろん、紙に書いて冷蔵庫などに貼っておくのもおすすめです。

- 困ったときに相談できる関係を築く:

- 子犬のしつけや食事、日々の小さな変化など、気になることがあれば気軽に相談できる関係を築いておきましょう。信頼できる獣医師は、病気だけでなく、飼い主の様々な悩みに寄り添ってくれる心強い存在となります。

子犬の時期は、まだ体が未熟で免疫力も発展途上です。万が一の事態に備え、安心できるかかりつけの動物病院を早めに決めておくことが、子犬と飼い主双方にとって非常に大切です。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)