愛猫の健康が気になる飼い主さんとしては、どんなことに注意すべきか調べている人も多いでしょう。

調査内容にもよりますが、猫の死因として第2位は腎臓病でもある腎不全だとされています。もし、愛猫が腎臓病だと判明してしまったら、飼い主としてどうすべきで何ができるのか。

かかりつけの動物病院を受診することはもちろんのこと、事前情報として知っておきたい猫の腎臓病について、獣医師執筆のもとで詳しい内容をご紹介します。

この記事の結論

- 腎不全は猫の死因でも非常に多い病気のひとつで、有効な治療方法は見つかっていない

- 腎機能は一度失うと元に戻ることはないため、早期発見・対策が重要

- 腎臓病療法食は、腎臓病の動物のために栄養素が調整されたフード

- 療法食は獣医師の指示をの元で与え、水分もしっかりと補給させることが大切

獣医師/ペット管理栄養士/ペット用品取扱士

現在ではオンラインペットショップを運営する25Holdings Japanにてグローバル全体の自社ブランドの商品開発をする傍ら、”現役の臨床医”であり続けることにこだわり非常勤獣医師として動物病院に勤務も続ける。

目次

猫の腎臓病である腎不全とは?症状と一般的な治療法

猫にとって腎不全とは死因の第2位(調査にもよるが、1位はガンなどが多い)であるほど、注意の必要な病気なのです。

そして15歳以上の猫は81%が慢性腎臓病という報告があるように、ある種の宿命ともいわれるほどよく見られる病気です。

腎臓は体内の老廃物をろ過し、尿として排出する重要な役割を担っています。しかし、腎不全になるとこの機能が徐々に失われ、体内に毒素が蓄積し、さまざまな体調不良を引き起こします。

腎不全の原因と初期症状

腎不全の主な原因は加齢です。猫の腎臓は7歳頃から機能が低下し始め、15歳以上になるとそのリスクが急激に高まります。

この病気は初期段階ではほとんど症状が現れないため、「サイレントキラー」と呼ばれます。しかし、以下のサインが見られたら、すでに病気が進行している可能性があります。

腎不全はその重篤度によっていくつかのステージに分けられますが、比較的早期の段階で出やすい症状としては以下のようなものが挙げられます。

腎不全は腎臓がダメージを受けることによって、十分に機能しなくなる病気でもあります。

進行していくと体重減少や、嘔吐、痙攣、発作、などの全身に影響を与える症状が見られるようになります。

腎臓病の進行ステージ(IRIS分類)

猫の腎臓病は、国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)によって、血液中のクレアチニン濃度などを基準に4つのステージに分類されています。この分類は、治療方針を決定する上で重要な指標となります。

| ステージ | 特徴 | 治療の目安 |

|---|---|---|

| ステージ1 | 腎臓の機能がわずかに低下しているが、症状はほぼない。 | 進行を防ぐための食事指導、定期的な健康診断。 |

| ステージ2 | 軽度から中程度の腎機能低下。初期症状が見られることがある。 | 療法食への切り替え、水分補給の強化。 |

| ステージ3 | 中程度から重度の腎機能低下。明確な体調不良が見られる。 | 療法食の厳格な管理、皮下輸液の導入検討。 |

| ステージ4 | 末期。生命を脅かす重度の腎機能低下。 | 積極的な対症療法、食欲維持、生活の質の確保。 |

腎臓病の早期発見:飼い主が知っておくべきこと

猫の腎臓病は「サイレントキラー」とも呼ばれ、初期にはほとんど症状が現れません。

しかし、病気が進行してからでは手遅れになることが多いため、飼い主さんが日頃から愛猫の小さな変化に気づくことが、早期発見と治療の鍵となります。

初期症状チェックリスト

以下の項目に一つでも当てはまる場合は、すぐに獣医師に相談してください。

- 飲水量が増えた: 水を飲む回数が以前より増えたり、水を欲しがる様子が頻繁に見られるようになった。

- おしっこの量が増えた: トイレに行く回数が増えたり、一回のおしっこの量が増えたり、色が薄くなった。

- 体重が減った: 特別な理由もないのに、体重が減ってきた。

- 食欲がない: フードをあまり食べなくなり、好きなおやつにも興味を示さなくなった。

- 毛づくろいをしなくなった: 以前は毎日欠かさなかった毛づくろいをあまりしなくなり、毛並みが悪くなった。

- 嘔吐が増えた: 吐く回数が増えたり、吐き気が見られるようになった。

- 口臭がひどくなった: 尿毒症による独特なアンモニア臭がするようになった。

猫の年齢・種類ごとのリスク

猫の腎臓病は、特に以下の年齢や種類の猫で発症リスクが高まります。

- 高齢猫(7歳以上):

- 腎臓の機能は加齢とともに低下していきます。特に10歳を過ぎるとそのリスクは急激に高まるため、定期的な健康診断が欠かせません。

- 対策:7歳を過ぎたら、年1回の健康診断で血液検査や尿検査を受けるようにしましょう。

- 特定の猫種:

- メインクーンやペルシャ、シャム、アビシニアンなどは、遺伝的に多発性嚢胞腎(PKD)などの腎臓病にかかりやすい傾向があります。

- 対策:子猫を迎え入れる際に、ブリーダーに親猫の健康状態や遺伝子検査の結果を確認することが重要です。

- 去勢・避妊手術をしていない猫:

- 去勢・避妊手術をしていない猫は、腎臓病のリスクがわずかに高いという研究結果もあります。

- 対策:特別な理由がない限り、適切な時期に去勢・避妊手術を検討しましょう。

これらの情報を参考に、日頃から愛猫の行動や様子をよく観察し、少しでも異変を感じたら、迷わずかかりつけの獣医師に相談してください。早期の対応が、愛猫の健康と長寿を守る第一歩となります。

猫の腎不全の治療法

肝心の腎不全になってしまったときの治療法ですが、残念ながら現時点での慢性腎臓病に対する根本的なものはまだ見つかっていません。

それは「腎臓は再生をしない臓器」だからです。そのため一度失ってしまった腎機能が元に戻ることはありません。

ですので、“どれだけ早く気づいて悪化を防ぐ対策をしてあげられるか”ということが重要になってきます。

その対策を考えていくときに、腎不全の進行を遅らせる効果が期待できるのが、腎臓病療法食を用いた食事療法になります。

猫の腎臓病療法食(フード)はどんなときに必要?

猫のほとんどは年齢とともに腎機能が徐々に落ちてきます。

腎臓の機能は体にとって必要ない物質を尿として体の外に排出してくれますが、腎機能が落ちると排出のペースが落ちてしまうので体の中に溜まりやすい状況に。

すると尿毒症など命に関わる状態になってしまうことも…。

腎臓病療法食はそんな腎臓病の猫の体に合わせて、体に溜まりやすい成分の配合量などが調整されたフードになります。

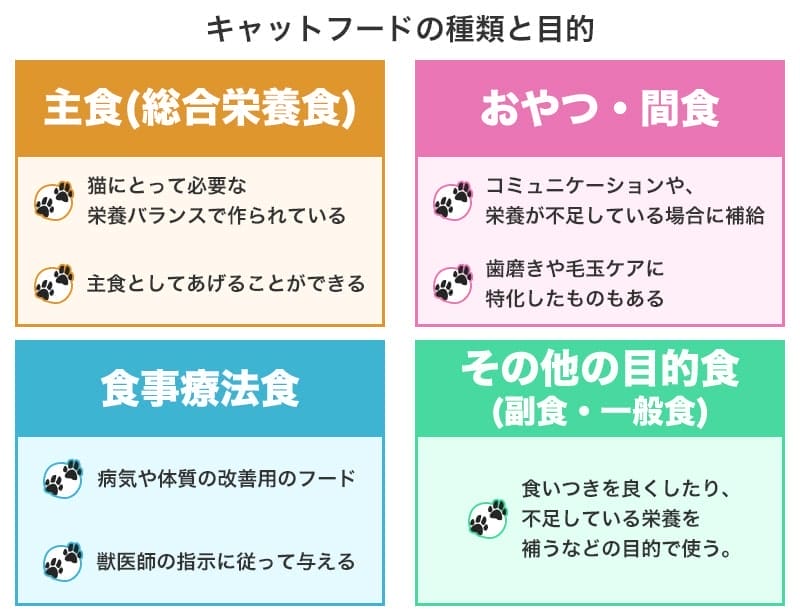

療法食は獣医師の判断によって選択する

どのタイミングで療法食を始めるのか、どんな療法食を選択するのかは、獣医師の判断を仰ぎましょう。

療法食にも色々な種類があり、さまざまな病気に対応している療法食が存在しています。

その子ごとに何が必要なのか、何を必要としないのかは、かかりつけの獣医師に相談して、必要かどうかを選択することになります。

療法食を選ぶかどうかで、自己判断はしない

療法食を始めるべきかどうか、どの療法食にするかどうかは、自己判断しないようにしましょう。

療法食は一般的に、健康体の子と比べると一部の成分量を抑えられていることが多く、ここがポイントになっています。

健康体の子に療法食を与えると、体にとって必要となる成分までも摂取できなくなる可能性があります。

まずは獣医師に相談し、その上で選択をすることになるというのが原則です。

療法食へのスムーズな切り替え方

猫は食に対して非常に保守的な動物です。そのため、療法食への切り替えを急に行うと、食べ慣れないフードを警戒し、食欲不振に陥ってしまうことがあります。以下の方法で、時間をかけてゆっくりと切り替えましょう。

10日〜2週間かけて徐々に混ぜる

- 最初の2〜3日:これまでのフードに療法食を1割だけ混ぜて与えます。

- 次の2〜3日:療法食の割合を3割に増やします。

- 次の2〜3日:療法食を5割に増やします。

- 最後の数日:療法食の割合を徐々に増やし、最終的に100%療法食にします。

チェックポイント

猫が療法食を嫌がったり、下痢や嘔吐をしたりする場合は、切り替えのスピードを緩め、前の割合に戻して様子を見てください。

療法食を食べない場合の工夫

腎臓病の猫は食欲が低下しがちです。せっかく療法食を用意しても食べてくれない場合は、以下の方法を試してみてください。

温める

ドライフードやウェットフードを人肌程度に温めると、香りが引き立ち、猫の食欲を刺激できます。ただし、熱しすぎるとやけどの原因になるため注意してください。

ウェットフードと混ぜる

ドライタイプの療法食を食べてくれない場合は、同じブランドのウェットタイプの療法食と混ぜてみましょう。ウェットフードの食感や香りが、ドライフードへの抵抗を和らげることがあります。

味のバリエーションを試す

ほとんどの療法食は、さまざまな味や食感のバリエーション(例:チキン、ツナ、シチューなど)を展開しています。猫が特定の味を嫌がる場合は、異なる味を試してみるのも有効です。

食事環境を整える

猫が落ち着いて食事できる静かな場所に食器を置きましょう。また、食器の形状や素材(陶器、ステンレスなど)を変えるだけで、食いつきが良くなることもあります。

これらの工夫をしても猫が数日間まったく食べない場合は、低血糖や脱水症状を引き起こす危険があるため、すぐに獣医師に相談してください。療法食を食べてくれないこと自体が、病状の悪化を示している可能性もあります。

腎臓病の猫におすすめのキャットフード選びのポイント

腎臓病と診断された猫の食事療法において、最も重要なのは「リン」「タンパク質」「水分量」を適切に管理することです。この目的を達成するために、療法食と一般食には明確な違いがあります。

療法食と一般食の決定的な違い

| 項目 | 療法食(腎臓病用) | 一般食(通常食) |

|---|---|---|

| 目的 | 腎臓病の進行を遅らせ、体への負担を軽減する | 健康な猫の栄養バランスを維持する |

| リン含有量 | 厳しく制限されている | 制限されていない |

| タンパク質 | 制限されているが、質の良いものが使われている | 高タンパクな製品が多い |

| タウリン | 腎臓病に配慮して調整されている | 製品によって異なる |

| 購入方法 | 獣医師の指示と処方が必要 | ペットショップなどで自由に購入可能 |

療法食は、特定の病気の治療を補助するために、特定の栄養素が厳密に調整された「医療用フード」です。獣医師の診断と指示なしに与えるべきではありません。

療法食を選ぶ際のポイント

療法食は、腎臓病のステージや猫の体質に合わせて選びます。以下のポイントを参考に、獣医師と相談して最適なフードを選びましょう。

- リンとタンパク質の含有量:

- 腎臓病が進行すると、体内にリンとタンパク質の老廃物が蓄積しやすくなります。これらを制限することで、腎臓への負担を軽減します。

- 療法食は、リンとタンパク質が制限されているため、必ず獣医師の指導のもとで適切な製品を選びましょう。

- 水分量:

- 腎臓病の猫は脱水状態になりやすいため、水分補給が非常に重要です。

- ウェットフードは水分を多く含んでいるため、水分補給に役立ちます。ドライフードと混ぜて与えたり、ウェットフードのみを与えたりすることも検討しましょう。

- 嗜好性(食いつき):

- 腎臓病の猫は食欲不振になりやすいです。いくら良いフードでも、猫が食べてくれなければ意味がありません。

- 複数のブランドや味、食感(ドライ、ウェット、シチュー、パテなど)を試して、愛猫が喜んで食べてくれるものを見つけましょう。

腎臓病の猫に一般食を与えてはいけない理由

腎臓病と診断された猫に一般食を与え続けるのは非常に危険です。一般的なキャットフードは、健康な猫に必要な栄養バランスに基づいて作られており、高タンパク・高リンな製品が多いからです。

これらの成分は、すでに機能が低下している腎臓にさらなる負担をかけ、病気の進行を早めることになります。

愛猫の健康を守るためにも、腎臓病と診断されたら、必ず獣医師の指示に従って療法食に切り替えるようにしてください。

猫の腎臓病療法食の特徴

腎臓病療法食は腎臓病を患っている動物のために特別に調整されたフードですが、簡単にまとめると以下のような特徴があるといえます。

① タンパク質・リンの量を制限

② ω3系脂肪酸など不飽和脂肪酸の補給

このうち①はIRIS(国際獣医腎臓病研究グループ)による提言の中で“治療として有効である”とされ、特に意識していきたい重要な項目になります。

タンパク質・リンの量を制限

タンパク質は純粋な肉食動物である猫にとって最も重要ともいえる栄養素なのですが、腎機能が落ちてきてしまっている状況においてはマイナスに働いてしまうことも。

摂取しすぎたり、不要になったタンパク質は体の中で分解され「尿素窒素」という形で尿から排出されます。

ですが、腎機能が落ちてしまっているとこの尿素窒素を排出しきれなくなり、体の中に過剰に尿素窒素が溜まると尿毒症などを引き起こす原因となります。

そのため、腎臓病においては良質なタンパク質を適度に取るようにしつつも、「過剰な」タンパク質の摂取を制限する必要があります。

リンは腎機能が落ちた時、尿素窒素同様に体の外に排出するのが苦手になりやすいミネラルのため、摂りすぎに注意する必要があります。

ω3系脂肪酸など不飽和脂肪酸の補給

ω3系脂肪酸などの不飽和脂肪酸には抗酸化作用や抗炎症作用があることが知られ、腎臓病になる前から積極的に摂取してもらいたい栄養素になります。

腎臓病になると今までと比べて気をつけることが増え、食べられるフードの種類も限られてしまうことが多いです。

ただ、不飽和脂肪酸については病気になる前と変わらず、しっかりと摂取していくようにしましょう。

腎臓病療法食の主要ブランド

| ブランド | 代表的な商品 | 特徴 |

|---|---|---|

| ロイヤルカナン | 腎臓サポート (ドライ/ウェット/セレクション/スペシャル/早期腎臓サポート) | ・リンの含有量を制限 ・高消化性のタンパク質を使用 ・猫の食欲低下に配慮した嗜好性設計 ・ステージに応じた製品ラインナップ |

| ヒルズ | プリスクリプション・ダイエット k/d ケーディー (ドライ/ウェット/早期アシスト) | ・リン、ナトリウムを調整 ・オメガ-3脂肪酸を含有 ・腎臓と腸の健康をサポートする独自技術 ・複数の食感と味のバリエーション ・尿石症にも配慮(S+OXSHIELD) |

| たま | tama 療法食 パウダーフード 腎臓ケア | ・パウダータイプ ・低リン、低タンパク、低ナトリウム設計 ・高カロリー設計(MCTオイル配合) ・体内の老廃物吸着・排出成分配合 ・嗜好性を高めるミルク風味 |

上記は各ブランドの代表的な腎臓病療法食の情報を抜粋したものであり、製品の種類や配合は多岐にわたります。

実際に療法食を与える際は、獣医師の診断と指導のもと、猫の病態やステージに合った適切な製品を選択することが重要です。

療法食はどこでも入手できる

腎臓食は『療法食』という扱いのキャットフードになります。療法食は、基本的には動物病院で獣医師の処方のもとでのみ購入が可能となります。かかりつけの動物病院の先生の指示をしっかりともらって購入をするようにしましょう。

通販サイトでも購入できるようになっていますが、始めは必ず獣医師の指示の下で選択するようにしてください。

ペットショップなどで療法食と同じく「腎機能に配慮した〜」などと記載されたフードを見かけたことがあると思いますが、これはまた別物です。

これらは総合栄養食の範囲の中で栄養素を配慮しているだけで、実際は療法食ではないフードもたくさんありますので混同しないよう注意しましょう。

猫の腎臓病でフード以外に気をつけたいこと

獣医師から療法食の指示があれば、その指示通りに食事を徹底することは重要なポイント。ですが、気をつけるべきはそれだけではありません。次の2つについても確認しておきましょう。

水分補給をさせてあげる

療法食へ切り替える食事療法以外にも、腎臓病になってしまった猫のためにしてあげられることがあります。それはしっかりと水分補給をさせてあげることです。

腎臓病になると腎機能の低下から尿を濃くすることが苦手になるので、薄くたくさんの尿が出るようになります。

そうなると体は簡単に脱水状態になってしまうので、水分を積極的に補給していくことがとても重要になります。お家の中で常に新鮮なお水が飲める状況を作ってあげるようにしましょう。

ウェットフードで水分補給

水分を補給する時に、水を飲ませる以外にウェットフードを与えるというのもひとつのアイデアです。

ドライフードはその保存性を保つために水分の量が10%以下まで抑えて作られています。そのため、ドライフードだけだと食事から摂取できる水分量は非常に少なくなります。

猫は元々水を飲む量が少なくなりがちな動物ですので、無理に水を飲ませようとするよりもウェットフードを毎日の食事の中に取り入れると簡単です。

ウェットフードであれば食事から摂取できる水分量を増やすことができるので、ドライフードだけではなくウェットフードやフレッシュフードも取り入れてみましょう。

猫の腎臓病療法食に関するQ&A

療法食に切り替えたら、これまでのフードはもうあげてはいけませんか?

腎臓病の進行を遅らせるためには、療法食を100%与えることが推奨されます。これまでのフードは腎臓への負担が大きい栄養バランスのため、与えないようにしてください。

ただし、猫が療法食をまったく食べず、極端に食欲が落ちている場合は、獣医師に相談し、一時的に元のフードを少量混ぜて与えるなどの指示を仰ぎましょう。

療法食を食べてくれません。どうしたらいいですか?

猫は食に対するこだわりが強い動物です。まずは以下の方法を試してみてください。

- 温めて香りを引き立たせる:ウェットフードもドライフードも、少し温めると匂いが強くなり、食欲を刺激できます。

- ウェットタイプを試す:ドライフードを嫌がる場合は、同じブランドのウェットタイプに切り替えたり、混ぜたりしてみましょう。水分補給にもなります。

- 味のバリエーションを試す:多くの療法食は複数のフレーバーがあります。猫が好む味を見つけましょう。

- 食事環境を変える:食器の素材や形状を変えたり、食事の場所を静かで落ち着ける場所に変えたりしてみましょう。

それでも食べない場合は、無理に与えようとせず、すぐに獣医師に相談してください。

多頭飼いの場合、療法食を他の猫も食べても大丈夫ですか?

腎臓病を患っていない健康な猫が療法食を少量食べてしまう程度であれば、問題になることは少ないです。

しかし、長期にわたって療法食を食べ続けると、健康な猫にとって栄養バランスが偏り、別の病気を引き起こす可能性があります。

そのため、食事の時間を分けたり、別の部屋で与えたりするなどして、療法食は腎臓病の猫専用に与えるようにしてください。

療法食に切り替えたら、以前より体重が減ったのですが大丈夫ですか?

一時的な体重減少は、フードの切り替えによるストレスや、新しいフードのカロリーや栄養バランスに体が慣れていないことが原因かもしれません。

ただし、体重減少は腎臓病の進行サインの一つでもあります。体重減少が続く場合は、すぐに獣医師に相談し、病状の悪化やフードが合っていない可能性がないか確認してもらいましょう。

療法食は獣医師の診断のもとで始める「治療」の一部です。飼い主さんの判断だけでフードを切り替えたり、元のフードに戻したりしないよう、常に獣医師と連携して進めていくことが大切です。

この記事の執筆者・監修者

獣医師/ペット管理栄養士/ペット用品取扱士

現在ではオンラインペットショップを運営する25Holdings Japanにてグローバル全体の自社ブランドの商品開発をする傍ら、”現役の臨床医”であり続けることにこだわり非常勤獣医師として動物病院に勤務も続ける。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)