新しく犬をお迎えするとなったときの候補として挙がるのが、保護犬の譲渡会です。

少しずつ一般的にはなってきていますが、まだまだ譲渡会というものがよくわからない、という人も多いのではないでしょうか。

ひと昔前まではペットショップからお迎えするのが一般的でしたが、今では譲渡会や里親募集などが広まってきています。

新しい家族を迎えるときに考えておきたい、保護犬の譲渡会についてご紹介していきます。

この記事の結論

- 保護犬の譲渡会とは、動物保護団体などによる保護された犬たちの譲渡イベント

- 譲渡会の大きなメリットは、里親が見つかっていない子たちの命を救うことができる

- お迎えにかかる費用が、ペットショップやブリーダーと比べて非常に安い

- 再び保護される立場にならぬよう、譲渡時には厳しい条件が設けられていることも多い

プレゼント企画やお友だち限定企画も用意してありますので、友だち追加お待ちしております!

目次

犬の譲渡会では保護された犬たちに出会える

譲渡会とは動物保護団体などが運営するイベントのことで、保護されてきた犬や猫と触れ合い、条件に合えば譲渡してもらうことができます。

広めのイベント会場に集まり、保護犬・保護猫たちと実際に触れ合うこともできます。

保護犬・保護猫たちはやむを得ない事情により飼い主さんたちから引き取られていたり、飼い主さんがわからず野良犬・野良猫となって保護されていたり、といった経歴を持ちます。

そうして保護された保護犬・保護猫の新しい里親を探すべく、様々な場所で開催されているのが譲渡会です。

保護団体の方たちと相談しながらお迎えする保護犬・保護猫を探し、新しい家族を迎える場になっています。

新しい家族をお迎えする方法はその他にもあり、「譲渡会、保健所、里親募集サイト」などがあります。

譲渡会・保健所・里親募集サイトの違い

保護犬の譲渡を行っている団体は、大きく分けて3種類があります。

それぞれ、保護犬の譲渡を行っていることは間違いありませんが、特徴が異なるため把握しておきましょう。

譲渡会:動物保護団体などが運営

譲渡会は動物保護団体などが運営しているイベントのことで、実際に触れ合いながらスタッフの方と相談してお迎えするかどうかを決めることができます。

場所は保護施設や貸会場を利用してイベント形式で行っており、フリーマーケットなどと一緒に開催されていることもあります。

決まった場所を借りながら保護したり、会議室のようなスペースで行われることもあります。

会場で気に入った子を見つけてすぐに連れ帰ることができるわけではなく、手続きを通して後日譲渡されるというのが一般的です。

保健所:各自治体が運営

各自治体や動物愛護センターなどが運営している保健所。

自治体などが運営しているだけあって、譲渡まではしっかりとした手続きを踏むことになります。

飼い主になるための必要条件を満たしていること、飼う前の心構えや事前準備の説明、そして実際に保護犬・保護猫と会って飼い方の説明、最後に書面手続きなどがあります。

保護犬・保護猫をこれ以上増やさないための厳正な手続きが行われるため、条件が厳しすぎるといった印象を受ける方もいます。

里親募集サイト:NPO法人やボランティア団体が運営

NPO法人やボランティア団体などが運営している里親募集サイトは、インターネット上から気軽に探すことができます。

必ずしも保護犬・保護猫とは限らず、里親を募集している方と里親になりたい方を繋げるような役目を持っています。

個人で里親を募集している人もいますし、保護団体が登録していることもあります。

個人間でのやり取りが発生するときには、トラブルの発生にも注意しなければなりません。

保護犬の譲渡会を利用するメリット

保護犬の譲渡会を利用することによるメリットは、ペットショップやブリーダーさんからお迎えするより費用面で安いこと。

そして、殺処分の可能性から救うことができる、などのメリットがあります。

殺処分の可能性から救うことができる

保護犬・保護猫となっている子たちは、里親が見つからないと殺処分されてしまう可能性があります。

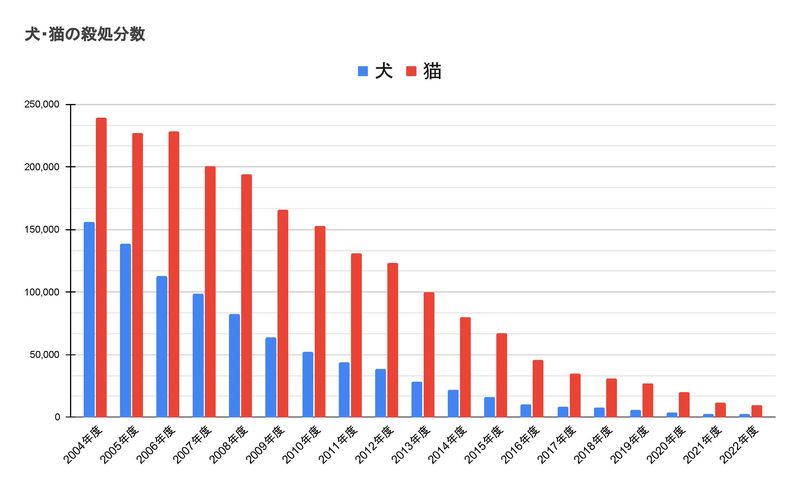

環境省が発表する2022年4月1日~2023年3月31日までの殺処分数は、犬猫合計で11,906匹。

| 動物 | 引き取り数 | 殺処分数 |

|---|---|---|

| 犬 | 22,392 | 2,434 |

| 猫 | 30,401 | 9,472 |

| 合計 | 52,793 | 11,906 |

特に飼い主不明となっている保護犬は非常に多く、この期間だけでも22,392匹中の19,816匹が飼い主不明。そして2,434匹が殺処分とされてしまっています。

引き取り数や殺処分数は年々減少傾向にあり、返還・譲渡率については上昇傾向にあるものの、それでもまだこれだけの命が失われています。

減少傾向というところだけを見れば良いことですが、それでもまだまだ殺処分されてしまっている保護犬・保護猫がいることは事実です。

こうした認識が少しでも広がっていけば、殺処分ゼロも夢ではないでしょう。

一緒に生活するトライアル期間で相性をチェックできる

気になる子を見つけたらその場ですぐ譲渡してもらう、ということはできません。しかし、一緒に生活して相性を確認し合うことはできます。

一定の条件をクリアして譲渡へと進んでいけば、一時的に保護犬を引き取ることができます。

その後は1週間から1か月ほどを一緒に生活する、というトライアル期間を設けられます。

ここで問題がなければ、契約書などを交わして正式に譲渡という形になります。

しつけの状況や性格の一致不一致などを確かめるため、こうしたトライアル期間を設けて飼い主さんからも判断できるようになっています。

トライアル期間を設けていない譲渡主もいますので、事前に確認しましょう。

あわせて読みたい

成犬ならば体が丈夫になり、怪我や病気の心配が少ない

譲渡会で保護されている保護犬は、子犬よりも成犬であることが多いです。

環境省のデータからもわかるように、引き取られた子犬は約4,500匹ですが、成犬は約18,000匹となっています。

子犬から育てられないことをデメリットに感じる方もいるかもしれませんが、子犬よりも成犬は体が完成してきています。

そのため、子犬時期のように怪我や病気の心配は少なくなります。

食事の回数も成長期を過ぎると減ってくるので、飼い主さんにとっての負担は少なくなるでしょう。

あわせて読みたい

自分に合う性格の子を探せる

成犬にもなると、前の飼い主さんの育て方や環境によって性格が明確になってきます。

「どんな性格の子なのか?どんなクセがあるのか?得意なことは何か?」といった条件面で探しやすくなる、というメリットがあります。

活発な子と一緒に生活したい人や、ゆっくりと家で過ごしたい人など、その子と飼い主さんの相性が早い段階でわかります。

譲渡にかかる費用が安い

ペットショップやブリーダーさんを介してお迎えすると、一般的には数十万円という費用がかかってきます。

これに加えて飼育環境を整えるグッズや、毎日のフードを用意することになります。

対して譲渡会を利用した場合、飼育環境のグッズやフードは当然として、譲渡費用は2万円~5万円程度です。

お迎えしたあとには毎月、平均的に1万円前後の費用もかかりますので、お迎えする際に負担が少ないことは大きなメリットです。

実際に筆者がお迎えしたときには自宅まで連れてきてくれたので、その交通費と2回のワクチン接種代で約4万円でした。

保護犬の譲渡会を利用するデメリット

譲渡会を利用すること自体は、飼い主さんにとってもメリットは大きいです。

しかし、同時に注意点もあります。

デメリットとまではいきませんが、お迎えできるまでにいくつかのクリアしなければいけない条件があるのです。

審査や条件が厳しく設定されているケースも

譲渡会の存在を知っていてもペットショップを利用することが多い人や、譲渡会を敬遠してしまう人は、審査・条件の厳しさが理由のひとつではないでしょうか。

ペットショップやブリーダーさんを通じてお迎えする人は、基本的にお金を出せば購入という形でお迎えすることができます。

しかし、譲渡会を通じてお迎えするときには、厳しい審査や条件が設定されています。

など、保護犬をお迎えすることが難しい環境であることを除くと、「それだけでダメなの?」と思ってしまう条件もあるでしょう。

譲渡会・譲渡主によって条件の厳しさは異なる

これら全ての条件が必ずしも設定されているわけではありませんが、譲渡会からお迎えしたくても条件面で折り合わない、ということは多々あります。

また、これらの制限に該当しなかったとしても、施設スタッフや団体側から「適していない」と判断されたときには、引き取ることができません。

ただ、これらの条件は譲渡会・譲渡主によっても異なるところが大きく、ハードルを低く設定してくれているケースもあります。

それが必ずしも良いことだとは言えませんが、新しい飼い主さんとしては希望の子をお迎えしやすくなるでしょう。

条件をクリアしていてもより良い飼い主さんが選ばれる

人気のある子については複数の譲渡希望者が存在しますので、条件をクリアしていても必ず譲渡が叶うというわけではありません。

譲渡主はよりよい条件の家庭に送りたい、というのが当然でもあるため、譲渡が簡単に叶うものではないのです。

そのため条件をクリアしていたとしても、「せっかく気に入った子に出会えたのに、譲渡が叶わなかった」なんてことは多くあります。

これが何度か繰り返されていくと、譲渡希望者としては落胆し、ペットショップやブリーダーからお迎えするしかないのでは?という思考にもなってしまいます。

兄弟・姉妹は複数譲渡が優先されやすい

家庭環境に関する審査とは別に、条件とまではいかないとしても、兄弟・姉妹での譲渡が優先されやすいです。

もし譲渡を希望している子に兄弟・姉妹がいた場合、1匹だけのお迎えを検討している人と比べて、兄弟・姉妹での譲渡を考えている家庭が優先されやすい、ということです。

譲渡主さんからすれば、兄弟・姉妹がいるなら仲良くそのまま暮らして欲しい、と思うもの。

こうした希望条件があるときには事前に詳細として記述されていることもありますが、譲渡主さんに聞き出して初めて分かることもあります。

都心から離れた場所で開催されることが多い

動物の保護施設は都心に少なく、やや不便な場所にあることが多いです。

そのため、必然的にペットショップのほうが近くなってしまう、ということも多いでしょう。

譲渡会は都心でも開かれていますが、保護施設になってくると難しいところ。全くないわけではないので、ぜひ探してみてください。

里親募集なども、場合によっては地方や他県まで足を運ばなければいけなくなってしまいます。

ただ、都心でも譲渡会は開催されています。駅から少し歩く程度で開催されていることもあるので、ぜひ探してみましょう。

譲渡会で出会える保護犬の特徴

譲渡会で出会える保護犬については、前の飼い主さんの飼育環境によって特徴が異なります。

良い面もあれば悪い面もあるものですが、それらも含めてよく検討しましょう。

成犬であることが多い

子犬のうちから引き取られるという子は少ないものの、成犬になってくると非常に多くなってきます。

譲渡会の多くは、やはり成犬となります。成犬であることのメリットは前述した通りですが、子犬のうちから一緒に育てていくことができない、という寂しさもありますよね。

ペットショップやブリーダーさんからお迎えするときには基本的に子犬なので、この点は譲渡会との大きな違いともいえます。

飼い主さんによっては、成犬であることはメリットにもなりますし、デメリットにも感じるでしょう。

しつけは一通りできていることが多い

やむを得ない事情により前の飼い主さんが手放してしまった保護犬は、一通りのしつけができていることも多いです。

これは前の飼い主さん次第ですが、しっかりとしつけをされているため、しつけの手間がないというのは特徴的です。

しつけは子犬のうちから進めておかないと成犬になってからでは難しいです。

特に基本的な「待て、おすわり」といった動作や、トイレは重要なポイント。

人と暮らしていた経験があるからこそ、大事なしつけがなされているというのは重要です。

あわせて読みたい

虐待経験などにより懐きづらい可能性もある

悲しい事実ですが、保護犬の中には虐待経験のある子もいます。人に対して恐怖心を覚えてしまっていると、なかなか懐いてくれないこともあるでしょう。

これは譲渡会のマナーとしても含まれていますが、トラウマを持った保護犬も多いです。

急に人が触れると驚いてしまうこともあるので、ゆっくりと一歩ずつ近づいていくことが大事になります。

ペットショップとは違い、厳しい環境で育ってきた可能性も含めて考える必要があります。

ただ、そうした保護犬をお迎えするときには、スタッフの方から講習や注意点の説明を受けられることもあります。

譲渡の際には講習が必須、ということもありますのでぜひ積極的に確認しておきましょう。

近年ではスムーズな譲渡のために人慣れするように努力している

どうしても「懐きづらい」というイメージが先行しがちですが、近年ではそうしたイメージも変わってきています。

懐いてくれなかったりよく噛んでしまうような子の場合には「うちでは無理かも…」と感じてしまうかもしれません。

その結果、再び保護されることがないように、保護団体のスタッフさんや犬自身も、人慣れできるように努力しています。

保護犬だからというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、一度会って触れ合ってみるとまた違ったイメージを抱けるかもしれませんよ。

譲渡会で保護犬を迎え入れる手順

譲渡会を通じて保護犬を迎え入れるときには、下記のような手順が一般的です。

譲渡会へ参加してからは、自宅の飼育環境などを詳しく伝えることになります。

最近ではペット飼育ができない物件なのに、引き取りを希望するという方も増えています。そのため、少し踏み込んだところまで聞かれることがあるということは、理解しておきましょう。

飼育できる環境でないと施設・団体スタッフが判断した場合には、引き取りができません。

トライアルなども含めて相性を確認しあい、問題なければ契約書へと進みます。

無事に譲渡契約なども済みましたら、実際にお家へと迎え入れることができるようになります。

保護施設によって条件や譲渡までの流れは異なる

今回ご紹介している条件や譲渡の流れについては、あくまで一般的なものをご紹介しております。

保護施設によって条件や譲渡までの流れはそれぞれ異なっているため、その都度必ず確認しておきましょう。

飼育環境は譲渡日までに用意しておけば良いケースもある

こちらも譲渡主さん・譲渡団体によって異なりますが、飼育環境については事前に完璧にしておく必要はありません。

完璧にしておかないと条件が通らない、といったケースもありますが、譲渡日までに用意しておけばOKという方々もいます。

これは譲渡主さん・譲渡団体によって条件が変わってくるので、契約前に必ず確認しておきましょう。

譲渡日を指定できるケースと指定できないケースがある

受け入れに関しての準備が必要というケースは多いと思いますが、譲渡日を指定できるケースと指定できないケースがあります。

指定できるケースに関しては、相当先にならなければ問題なし、ということも多く、仕事やお休み状況を理解してくれる方々もいます。

指定できないケースに関しては、「いついつに譲渡」という条件が付くこともあるため、トラブルにならないよう確認しておきましょう。

譲渡日を指定できないケースというのはあまり多くありませんが、一部ではそうした条件が付くこともあります。

譲渡決定の連絡が遅いケースもある

譲渡会を訪れ、気に入った子が見つかったら譲渡主さんに譲渡希望の通知を行います。

一般的にはここから1日~2日ほどで譲渡有無の連絡が来るもので、基本的にはすぐに結果が出ます。

しかし、譲渡主さん・譲渡団体によっては、譲渡決定の連絡までに数週間を有することもある、ということを理解しておきましょう。

これは譲渡希望の通知を行ったときに教えてくれると思いますが、もしそうした話がなければ必ず確認しておいてください。

譲渡希望の通知を行っても、譲渡決定の連絡がない、というケースもあります。

いつまでに結果が出るのかを把握しておかないと、いつまでも連絡の待ちぼうけになってしまいますので、注意しましょう。

保護犬を迎え入れる際の注意点とポイント

保護犬を迎え入れるときには下記のような注意点に気を付けましょう。

飼い主さんが変わることでストレスを抱える子もいますし、急激な環境の変化は不調の原因にもなりやすいです。

安心して暮らせるような環境を作ってあげることはもちろん、心の準備も必要です。

適切な飼育環境を作っておく

譲渡会からお迎えする保護犬は、基本的に室内飼いをすることになります。

ペット可の物件なのか、室内に危険なものがないかどうか、環境チェックをしておきましょう。

ケージの準備やトイレの場所確保など、安心して暮らせる環境が必要になります。

こういった点も審査における重要なポイントとなってくるので、必ず準備する必要があります。

経済的な余裕が必要

譲渡会でお迎えすれば、最初にかかる費用はペットショップなどよりも安く抑えられます。しかし、全くかからないわけではありません。

譲渡の際には譲渡費用がかかりますし、狂犬病ワクチンの接種や去勢手術、そして一緒に暮らしていく上での出費も多々あります。

平均的には毎月1万円程度の費用がかかりますし、病気や怪我などでは数万円~数十万円がかかることもあります。

突然の出費などもあることを想定し、経済的な余裕を持って迎え入れるようにしましょう。

あわせて読みたい

ゆっくりと仲良くなっていく

相性の良い子をお迎えしたからといって、必ずしもすぐに仲良くなれるというわけではありません。時間がかかってしまう子もたくさんいます。

トラウマを抱えている子に関しては、まず人に慣れるところから始めなければいけませんし、そこにも時間がかかってしまうものです。

トライアル期間を設けてお互いに理解することはもちろんのこと、一緒に暮らしてからもゆっくりと仲良くなっていきましょう。

ただ、譲渡主さんの保護環境によっては、多頭飼育などで環境の変化に慣れてしまっている子もいます。そうした子とは、すぐに仲良くなれるでしょう。

あわせて読みたい

譲渡主さんのお話をしっかり聞いておく

保護犬を保護された方には、それなりの考えを持って保護してくれている人がたくさんいます。

施設としてそうした活動をしている方もいますが、どんな子をどんな思いで保護したのか、しっかりとお話を聞いてみると良いでしょう。

保護したばかりのときにはどんな子だったのか、どんな境遇で保護されるに至ったのか、という点はとても肝心。

境遇を知っておくことで何に注意すべきか気付きやすくなりますし、緊急時にも対応しやすくなります。

一生涯を共にするという心構えを持って保護犬を迎える

保護犬をお迎えすることは、少しでも殺処分の可能性を減らすことに繋がります。

もし、ペットショップやブリーダーさんからのお迎えを検討しているのであれば、一度譲渡会を検討してみてはいかがでしょうか。

そこには厳しい条件やお迎えまでの必要手続きもありますが、相性がよく飼育環境も整っていれば、サクサクと譲渡まで進んでいくこともあります。

そこから一生涯を共にする家族なので、最後はその心構えを持ってお迎えするようにしてみてください。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)