犬のフィラリアは、獣医師の指導のもと薬で適切な予防をすることが大事です。

予防薬の種類はさまざまなものがありますが、どの薬がうちの子に合うかわからないという方も多いでしょう。

犬の犬種や体質、年齢などによっても合うものが変わってきます。間違った方法で投薬してしまうと、効果が得られないか副作用などの危険が及ぶ恐れも。

フィラリアについて、症状や予防法など正しい知識を学び、確実に予防しましょう。

この記事の結論

- フィラリア症は蚊を介して犬の心臓や肺動脈に寄生し、放置すると命を落とす危険もある病気

- フィラリア症の症状は「食欲がない、咳をする、体重が減る、お腹が膨らむ」などがある

- フィラリア症は「錠剤、チュアブル錠、塗布薬、注射」などの予防薬によって予防することができる

- フィラリア症の予防薬はネット通販の購入を避け、必ず獣医師の指示のもと投薬する

目次

犬のフィラリア症(犬糸状虫症)とは

犬がかかる恐れのある病気、フィラリア症。犬糸状虫症とも呼ばれ、フィラリアという寄生虫が原因で起こります。

フィラリアは犬の心臓や肺動脈に寄生し、放置すると命を落とす危険もある恐ろしい病気です。

治療には、駆除薬の投与や手術などを行いますが、どちらもリスクを伴う危険な治療です。

かつては犬の死因として多かった病気ですが、予防知識などが広がることで近年は減少傾向にあります。

いまだ根絶はしていないため、予防接種や投薬などで十分に予防する必要があります。

フィラリア症は蚊に刺されることで感染する

フィラリアは、蚊が媒介することで寄生します。蚊がフィラリアに感染した犬を吸血することで、蚊の体内にミクロフィラリア(フィラリアの幼虫)が入り込みます。

その蚊が感染していない犬を刺すと、その犬の体内にミクロフィラリア(フィラリアの幼虫)が入り、結果フィラリアに感染してしまうのです。

このように感染した犬から感染していない犬へ、蚊を媒介にして広がってしまいます。

フィラリア症の潜伏期間

フィラリア症に感染しても、すぐに体調の変化や症状が出ることはありません。

フィラリアの幼虫は犬の体内に侵入すると筋肉や脂肪、皮膚の下で脱皮を繰り返し、約6~7か月で成虫に成長していきます。

その後、血管内から心臓・肺動脈に移動すると、深刻な症状を起こすようになるのです。

フィラリア症は予防薬で防ぐことができる

フィラリア症は恐ろしい病気ですが、薬によって予防することができます。

錠剤など飲むタイプのものや塗布するタイプ、注射など、予防薬にもさまざまな種類のものがあります。犬の性格や体質、生活習慣などによって合うものが異なる場合も。

正しい知識と方法で予防し効果を得るためにも動物病院へ行き、合う予防薬を処方してもらいましょう。

犬のフィラリア予防薬は必要

愛犬のことを思うならば、フィラリア予防薬は必要だといえます。知らないうちに感染し、放置していると死亡してしまう怖い病気ですが、予防薬によって予防することができる病気だからです。

仮にフィラリア予防薬を接種しないままだと、感染する確率は非常に高くなります。

屋外飼育で蚊が発生しやすい夏を過ごすと1年間で20%~38%の確率、2回目の夏では89%、そして3回目の夏には92%といわれています。

フィラリア予防薬を正しく投与していれば、感染する割合はほぼ0%に近いという報告も。感染を予防することができる薬がある以上は、投与を検討したいところですよね。

ただし、因果関係は曖昧ながらも、副作用も報告されています。結局のところ、獣医師さんとしっかり話し合い、判断する必要があるということです。

犬のフィラリア症の主な症状

犬がフィラリアに感染して心臓や肺動脈に成虫が寄生し始めると、具体的な症状が出始めます。

- 食欲がなくなる

- 咳をする

- 疲れやすくなる

- 体重が減る

- 血尿が出る

- お腹が膨らむ

どれも日頃から観察して、少しでも様子がおかしいと思ったら、すぐ病院へ行きましょう。

初期から末期に進行するにつれて症状も悪化し、治療が難しくなりますので、少しでも早い段階で治療することが重要です。

気づきやすい症状と気づきにくい症状がありますので、ちょっとした変化を見逃さないようにしましょう。

食欲がなくなる

食欲がないというのはさまざまな病気の症状として見られるため、食欲がない=フィラリア症とは言えません。

元気をなくし、食欲がなくなることによって痩せてしまいます。進行度合いによってさらに食欲が減少していき、その結果として体重も減少していきます。

明らかに食事を残すようになった、少量しか食べなくなったというときは、フィラリアであるかどうかにかかわらず、動物病院へ行きましょう。

咳をする

犬も人間と同じように咳をすることがあります。「ゴホゴホ」ではなく、「ケッケッ、カッカッ」といった咳です。

呼吸器系に異常が現れるため、初期では軽く乾いた咳をし、中期では慢性的に咳が出るようになります。

末期になると激しく咳き込むようになり、血を吐いたり呼吸困難に陥る危険性もあります。

疲れやすくなる

疲れやすくなると段差を登ったり激しい運動ができなくなり、散歩も嫌がるようになります。

運動をすると呼吸が荒くなり咳も出やすくなるため、ますます運動量が減っていきます。

普段は散歩が大好きであるにもかかわらず、いつからか散歩を喜ばなくなったならば注意しなければいけません。

お散歩の時間だけではなく、室内飼い時の運動量も把握しておきましょう。

体重が減る

食欲がなくなることによって体重も減少していきます。毎日体重を量っていれば気づきやすいものの、そうでなければ体重の増減はすぐに気づきません。

明らかな変化は食欲の変化からであることが多いため、まずは食事を確認します。

また、食欲があるように見える場合でも痩せることがありますので、体重減少には注意して見てあげましょう。

血尿が出る

末期になると、尿に血が混ざり赤みを帯びた尿を出すようになります。血尿ということです。

赤色であればほぼ間違いなく血尿と言えますが、その一方で原因や症状によってはオレンジ色やピンク色となる可能性もあります。

大静脈症候群と呼ばれる命にかかわる急性の症状もあるので、すみやかに病院で治療を受けましょう。

お腹が膨らむ

感染すると「心臓、肝臓、腎臓」などの臓器に支障をきたします。そのため腹部に水が溜まる状態になり、お腹が膨らんでいきます。

見た目でもわかりますし、お腹を定期的に触って確認する、というのもよいでしょう。

犬のフィラリア予防薬の種類

犬のフィラリア予防薬にはさまざまな商品があり、それぞれに特徴があります。

どの予防薬が愛犬に最適かは、犬の年齢や体重、体質、生活環境、そして飼い主様の考え方などによって異なります。最終的な予防薬の選択は、必ず獣医師と相談して行うようにしてください。

代表的なフィラリア予防薬の商品名とそれぞれの特徴、価格帯の目安をまとめました。価格は動物病院によって異なるため、あくまで参考としてご参照ください。

錠剤

| 予防薬の種類 | 錠剤 |

| 特徴 | 薬をそのまま、または食事に混ぜて飲ませるタイプ。 |

| メリット | チュアブルタイプに比べ安価な場合が多い。 食物アレルギーがある犬にも比較的使いやすい。 ノミ・ダニ予防薬との併用が必要な場合がある。 |

| デメリット | 味が苦手な犬や、薬を飲むのが苦手な犬には投薬に工夫が必要。 吐き出してしまう可能性がある。 |

| 投薬の際のポイント | 食事やおやつに混ぜる、喉の奥に直接入れて飲ませるなど、犬が嫌がらない方法を見つける。 投薬後はしっかり飲み込んだか確認する。 |

中にイベルメクチンやミルベマイシンなどの駆除剤が含まれており、幼虫のミクロフィラリアを駆除します。

比較的安価で、多頭飼いや大型犬などの量を必要としている場合などに向いています。食物や皮膚などアレルギーがある子にもおすすめです。

月1回必ず投与する必要がありますが、吐き出してしまうこともあるので、ちゃんと飲んだかチェックすることが重要です。どうしても飲まない子にはフードやおやつに混ぜて与えましょう。

代表的な錠剤タイプの薬

| 商品名 | クレデリオプラス |

| タイプ | 錠剤 |

| 主な有効成分 | ロチラネル、ミルベマイシンオキシム |

| 予防できる寄生虫の範囲(フィラリア以外) | ノミ、マダニ、犬回虫、犬小回虫、犬鉤虫、犬鞭虫 |

| 投与間隔 | 月1回 |

| 特徴 | ビーフフレーバーの錠剤。オールインワンタイプ。 |

| 価格帯の目安(1回分) | 2,000円~4,000円程度 |

チュアブル錠

| 予防薬の種類 | チュアブル錠 |

| 特徴 | 肉やフレーバーがついており、おやつ感覚で与えられるタイプ。 |

| メリット | 犬がおやつとして喜んで食べることが多い。 投薬の手間がかかりにくい。 フィラリア以外の寄生虫も同時に駆除できる合剤もある。 |

| デメリット | 食物アレルギーがある場合は原材料に注意が必要。 おやつのように保管していると誤食の可能性。 価格が錠剤より高めの場合がある。 |

| 投薬の際のポイント | 犬が喜んで食べるか確認し、食べない場合は他の方法を検討する。 保管場所に注意する。 |

タブレットに薬剤が入ったもので、噛んでおやつのように食べることができます。

錠剤よりも与えやすく、なかなか錠剤を飲んでくれない子や、おやつを食べることが好きな子に向いています。

ほとんどの子に与えることができますが、食物アレルギーがある場合は注意が必要です。その場合は、アレルギー体質であることについて獣医師に相談しましょう。

代表的なチュアブル錠タイプの薬

| 商品名 | ネクスガードスペクトラ |

| タイプ | チュアブル錠 |

| 主な有効成分 | アフォキソラネル、ミルベマイシンオキシム |

| 予防できる寄生虫の範囲(フィラリア以外) | ノミ、マダニ、犬回虫、犬鉤虫、犬鞭虫 |

| 投与間隔 | 月1回 |

| 特徴 | 牛肉風味でおやつとして与えやすいオールインワンタイプ。 |

| 価格帯の目安(1回分) | 2,500円~4,500円程度 |

塗布薬(スポット剤)

| 予防薬の種類 | 塗布薬(スポット剤) |

| 特徴 | 首の後ろの皮膚に垂らして成分を吸収させるタイプ。 |

| メリット | 投薬が苦手な犬や食物アレルギーがある犬にも使いやすい。 ノミ・ダニ予防も同時にできる製品が多い。 |

| デメリット | 投与した部位の被毛がベタつくことがある。 皮膚が敏感な犬は痒みや炎症を起こす可能性。 投与後しばらくシャンプーができない場合がある。 他の犬が舐めないよう注意が必要。 |

| 投薬の際のポイント | 首の後ろの、犬が舐めにくい場所に塗布する。 皮膚に直接つくように被毛を分ける。 投与後、製品の指示に従ってシャンプーを控える。 多頭飼いの場合は犬同士が舐め合わないよう注意する。 |

セラメクチンなどの駆除成分が入っている液体を首の後ろに塗布して使います。

錠剤を飲むのが苦手な子や、食物アレルギーがありチュアブル錠が飲めない子に向いています。

錠剤のように吐き出す心配もなく、確実に皮膚から薬剤を吸収し効果を発揮します。

舐められない場所に塗布することが大事なので、触られるのが苦手な子や動き回ってしまう子だと難しいです。

代表的な塗布薬タイプの薬

| 商品名 | レボリューションプラス(犬用) |

| タイプ | 塗布薬 |

| 主な有効成分 | セラメクチン、サロラネル |

| 予防できる寄生虫の範囲(フィラリア以外) | ノミ(成虫、卵)、ミミヒゼンダニ、犬回虫、犬鉤虫、マダニ |

| 投与間隔 | 月1回 |

| 特徴 | スポット剤で投薬しやすい。幅広い寄生虫に対応したオールインワンタイプ。 |

| 価格帯の目安(1回分) | 2,000円~3,500円程度 |

注射

| 予防薬の種類 | 注射 |

| 特徴 | 動物病院で注射してもらうタイプ。 1回の注射で長期間(例:1年間)効果が持続する。 |

| メリット | 投薬忘れの心配がない。 毎月の投薬の手間がない。 |

| デメリット | 注射の際に犬がストレスを感じる場合がある。 フィラリア以外の寄生虫には効果がないため、別途予防が必要な場合が多い。 費用が高め。 |

| 投薬の際のポイント | 接種時期を逃さないように注意する。 接種後の犬の体調変化に注意する。 フィラリア以外の予防についても獣医師と相談する。 |

動物病院での注射により、モキシデクチンなどの薬剤を体内にゆっくりと浸透させていくのが特徴で、効果が12ヶ月持続するものもあり、1年に1回で済みます。

薬の投与忘れなどのもないので、確実に予防することができます。

しかし、体重が変わりやすい6ヶ月未満など成長期、妊娠中や接種が初回の老犬には使用できません。副作用など体への負担がかかる可能性もあるため、獣医師と相談しましょう。

代表的な注射タイプの薬

| 商品名 | プロハート12 |

| タイプ | 注射 |

| 主な有効成分 | モキシデクチン |

| 予防できる寄生虫の範囲(フィラリア以外) | フィラリアのみ |

| 投与間隔 | 年1回 |

| 特徴 | 1回の注射で1年間予防できるため、投薬忘れの心配が少ない。 |

| 価格帯の目安(1回分) | 10,000円~25,000円程度 |

犬のフィラリア予防薬の投与手順と費用

フィラリア予防薬の投与を行う際には、獣医師さんから事前に説明を受けます。そのため、ここでは一般的な流れだけをご紹介します。

1. 投与前に事前検査を行う

予防薬を投与する前に、フィラリアが寄生していないかを動物病院でチェックする必要があります。

既に成虫と大量の幼虫が体内にいると、予防薬が一度に大量の幼虫を駆除することになり、犬がショック反応を起こしてしまいます。

獣医師から説明はあると思いますが、危険なので投与前や休薬明けの事前検査は必ず行いましょう。

検査方法は、採血をして抗原検査をするものや幼虫を顕微鏡で確認するものがあります。

2. 獣医師の指示のもと投薬する

フィラリアの予防薬は要指示医薬品のため、必ず獣医師の指導を受ける必要があります。自己判断で投薬をしたり、途中でやめてしまうことは絶対に避けましょう。

また、適切な回数や用量を守らないと、得られるはずの効果がなくなってしまいます。

安全で確実な予防効果を得るためにも、必ず獣医師の指示の下、正しい方法で投薬するようにしましょう。

費用は1回500円~3,000円程度

フィラリア予防薬は、前述の通りおやつタイプやチュアブルタイプ、塗布薬など種類があります。

その種類や犬種サイズによって費用は変わってきますが、小型犬に対して安いものだと500円~1,000円程度。

大型犬になってくると2,000円~3,000円程度の費用感になってくると覚えておきましょう。

犬のフィラリア予防薬の投与時期とタイミング

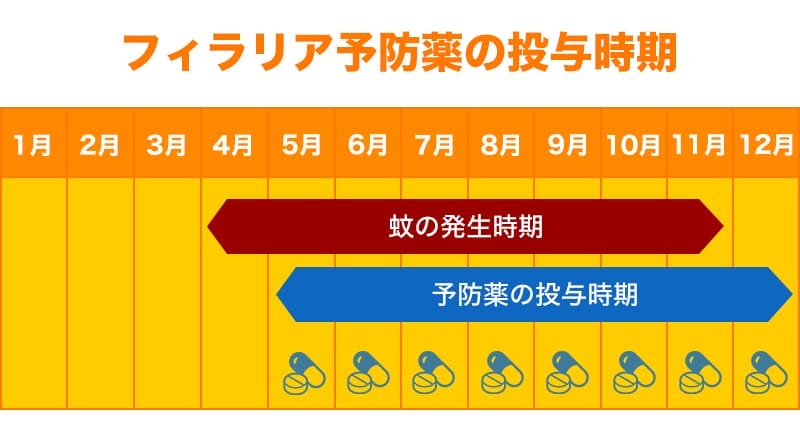

錠剤やチュアブル錠など、月1回飲ませるタイプの投薬タイミングを示した一例です。

蚊の発生が4月~11月の場合、発生の1か月後の5月に投薬を開始し、期間終了の11月から1か月後の12月まで続けます。

地域によって蚊の発生時期など変わるので、予防期間も変わってきます。

接種の場合は一度の注射で年間を通して効果が持続するため、蚊の発生時期に限らず動物病院でいつでも接種が可能です。

犬用のフィラリア予防薬の注意点

フィラリアの予防接種を検討する際、動物病院で獣医師の説明を受けます。

そこで注意点なども説明されるとは思いますが、まだ動物病院を受診していない人のためにも、一部の注意点をご紹介します。

コリー系の犬種には投与できない薬がある

ボーダー・コリーやラフ・コリーなどのコリー系品種の中には、生まれつき予防薬の成分に弱い体質の子がいます。

イベルメクチンやミルベマイシンなど、主に錠剤に含まれている成分に副作用を起こすことがあるので、注意が必要です。

原因として、コリー系のMDR1と呼ばれる遺伝子変異により起こるとされています。

ただ、コリー系品種であっても全ての個体が遺伝子変異を起こしているわけではありません。

予防薬に使用される成分も比較的少量で安全とも言われていますが、事前に獣医師に相談することが重要です。

注射以外の予防薬は最後まで必ず投与する

注射の場合は1年に1回など決まった時期に病院で受けますが、その他の予防薬は自宅で投薬する必要があります。

その場合、決められた期間と回数を厳守することが大事です。

途中や最後の1回投与を忘れたり、一度だけならいいだろうと勝手にやめてしまうと、フィラリアに感染してしまう危険性が高まります。

必ず獣医師の指導を守り、最後まで予防薬を使い切ることが重要です。

ネット通販の購入は避ける

フィラリアの予防薬は、自由に購入することや販売、譲渡などができません。

ネット通販の中には、海外の市販薬を個人輸入して販売しているところもありますが、投与後に起こったトラブルは全て自己責任になってしまいます。

安心・安全な予防薬を得るためには、必ず獣医師の処方が必要です。ネット通販での購入は極力避け、動物病院で処方してもらいましょう。

犬のフィラリア予防薬のトラブルと対処法

フィラリア予防薬を投薬した際のトラブルとして、主に下記3つが考えられます。

- 投与後に吐き出してしまった

- 薬を大量に食べてしまった

- 投与後に副作用が起きてしまった

どのパターンにおいても、自己判断せずにまずは動物病院に連絡を。特に大量に食べてしまった場合や投与後副作用が起きた場合は、早い段階で診断を受けることが大事です。

吐き出した場合は経過時間によって対処法が変わるので、投与からどれぐらいの時間で吐いたのかをメモしておくと、診断に役立ちます。

愛犬の安心安全のために接種するフィラリア予防薬。接種前には動物病院でしっかりと話を聞き、愛犬の健康を守るために接種の有無を含めて判断しましょう。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)