「犬を飼いたい!」と思うことは、街中で犬と出会ったり、ペットショップへ行ったり、マルシェで保護犬に出会ったり。さまざまな場面でそう思うこともあるのではないでしょうか。

ですが、『犬を飼う』ということは簡単なことではなく、覚悟を持ってお迎えしなければならないこと。人間と同じで命のある動物なので、お迎えをするのは簡単なことではありません。

それでも「お迎えしたい」と思ったときに知っておきたい、7つのことを詳しくご紹介します。

この記事の結論

- 犬を飼う前には、終生飼養が義務であることを理解し、覚悟を持ってお迎えする

- 犬をお迎えすることで毎日の癒やしになってくれたり、生活の楽しみが増える

- その一方でお金がかかったり、できないことも増えてしまう

- 犬を飼って終わりではなく、その後もさまざまなお世話が必要である

犬を飼うということは命を預かるということ

犬を飼うということは、新しい命を預かり、その飼い主さんがお世話をしていくということです。

これはその犬が生涯を全うするまでであるため、一生涯にわたってお世話をする必要があります。

小動物であれば数年程度の命であることが多い一方で、今では犬の寿命も15年以上となってきました。

長ければ20年近くを共にしていくことになり、そのお世話は全て飼い主さんが行うことになります。

楽しいことも辛いこともある

犬をお迎えする理由は人それぞれですが、きっと「愛犬との楽しい生活」をイメージしている人が多いはず。

実際にお迎えしてみるとわかるように、ただ居てくれるだけで嬉しいもの、日々が楽しくなります。

しかし、人間の言葉が通じるわけでもないため、苦労することもたくさんありますし、ときには辛いときもあるでしょう。

その両方を楽しみながら過ごしていけるならば、きっと犬をお迎えするのに適しています。

終生飼養が飼い主の義務

深く意識せずとも、「一度飼い始めたら最期までしっかりお世話をする」というのは理解できるものです。

ですが、中にはそうした意識を持てない人も実際に存在し、途中で投げ出してしまう人がいるのです。

終生飼養は平成25年9月1日より改正された動物愛護管理法において、明示されるようになっています。

終生飼養とは、「動物がその命を終えるまで、適切に飼養すること」で、飼い主として一生を共にする必要があります。

年齢によっては飼えないこともある

とても残念なことではありますが、保護者の同意がないお子さんや、高齢者はお迎えすることができないケースもあります。

特に高齢者でもお迎えすることができないというのは、年々上昇傾向にある犬や猫の寿命が伸びていることにあるのです。

最近ではどちらも平均寿命が15歳程度となり、長ければ20年以上を一緒に過ごすことになります。

高齢者だとお迎えした動物の寿命を迎えるまでお世話することができなくなるため、お迎えすること自体ができない、ということもあるのです。

犬を飼うことによるメリット・デメリット

犬をお迎えすることは、メリットやデメリットという考えでもないでしょう。ですがここではあえて、メリット・デメリットという形で、犬をお迎えする魅力と、その大変さについてお伝えします。

犬を飼うことによるメリット

毎日の癒やしになる

日々、お仕事から帰ってきた家で愛犬が待っていると、それだけで癒やしになります。

家に居る時間はそれで当然癒やしになりますし、リラックスできる時間になるものです。

新しく家族が増えるのですから、辛いことがあっても癒やしになってくれる、というのが魅力です。

生活が楽しくなる

癒やされるだけが愛犬の良さではなく、一緒に遊んだりコミュニケーションを取ったりと、生活が楽しくなります。

目が合えば話しかけてきてくれるでしょうし、何をしていても常に寄り添ってくれるかもしれません。

中にはマイペースな子も当然いるでしょうが、癒やしと同時に楽しさを与えてくれる存在になります。

楽しみの幅が広がる

愛犬との楽しみは日常生活だけでなく、各地で開催されているイベントなども楽しみのひとつになります。

例えば日々のお散歩でも新しい出会いがあるかもしれませんし、犬同士の繋がりだけでなく、人同士の繋がりができるかも。

愛犬と一緒に参加できるようなスポットやイベントもたくさんあるので、休日の予定もさらに増えるかもしれませんね。

家族が増える

少し前までは「あくまでもペット」という感覚であった人が多いかもしれませんが、今では「家族である」という認識も増えてきているはず。

寂しいときにいつも居てくれる、話し相手になってくれるのが、犬の魅力であると言えるでしょう。

家族が増えることは一大事ですが、人間のようにさまざまな手続きが必要なわけでもないため、新しく家族をお迎えしたい人にもおすすめできます。

なかなかお子さんができなかったり予定がない夫婦でも、お子さんとしてお迎えする人が増えてきています。

犬を飼うことによるデメリット

犬と触れ合っていると良い面がたくさん見られると思います。特に普段飼っておらず、たまに触れ合う程度の人であれば、余計に良い面ばかりが見られるでしょう。

そんな人も犬をお迎えする前には知っておくべきこと、注意点もあります。

お金がかかる

犬をお迎えするということは、家族が増えるため、生活していくのにさまざまな経費がかかってきます。

日常的な食事代やお手入れ代、病気やケガがあれば病院へ行ったりと、支出もさまざま。最新の調査においても、犬は一生涯で250万円~400万円程度の費用がかかると言われています。

年間10万円~20万円程度の費用がかかると想定しておき、予算の確保も必要になるでしょう。

できないことも増える

犬のお世話は必ず飼い主さんが行わなければいけないため、ときにはできないことが増えることもあるでしょう。

人の時間は限られています。その限られた時間の中で、必要なことはしてあげなければいけません。

これがときには負担になってしまうこともあるでしょうし、辛く感じることもあるかもしれません。

外出できる時間も限られてくるので、旅行好きの方にとっては相性が悪いと言えるでしょう。

うまくいかないこともある

犬をお迎えしたらあとは日常のお世話をしているだけ、というわけにもいきません。

さまざまなトレーニングが必要になり、社会化トレーニングにマナーやルールを守るトレーニングなど、学習すべきことはたくさん。

しかし、私たちも勉強ばかりというのは辛いでしょう。これは犬であっても同じです。長時間、トレーニングし続けることは難しいですし、飼い主さんの思った通りに成功するわけでもありません。

うまくいかないことがあったとしても、やり続けなければいけないことだってあります。

必ずお別れが訪れる

一度お迎えしてしまったら、終生飼養が飼い主さんの責任でもある以上、いつかはお別れのときが訪れます。

子犬からお迎えして、平均寿命で言えば約15年、長くても20年を迎える頃には最期を迎えます。

長く一緒にいればいるほどに辛いものであり、短い時間であったとしても家族としてお迎えすれば辛いもの。それでもお別れは必ず訪れるものなので、これを覚悟してお迎えしなければなりません。

犬を飼うのにかかる費用

犬をお迎えするときに、特に気になりやすい費用感についてご紹介します。最初にかかる初期費用に加えて、日々生活していく上で必要となる費用についてまとめました。

初期費用

| 生体価格(平均) | 10万円~30万円 |

| ケージ | 1万円~2万円 |

| ドッグフード | 数千円 |

| 食器 | 数千円 |

| トイレ | 数千円 |

| トイレシーツ | 数千円 |

| ベッド | 数千円 |

初期費用としてもっとも大きい費用のかかるポイントが、やはり生体費用になります。

一般的な生体価格は10万円~30万円程度がもっとも多く、ペットショップやブリーダーからお迎えするときの価格帯です。

もちろんこれは一例で、高ければもっと高いこともありますし、保護犬や譲渡を受けるなら数万円程度。

その他にもお迎え初日から必要になる、ケージやドッグフード、食器やトイレ関係なども用意しておく必要があります。

年間費用

| ドッグフード | 60,000円前後 |

| おやつ | 10,000円前後 |

| トイレシーツ | 15,000円前後 |

| ケアグッズ | 10,000円前後 |

| 医療費 | 30,000円前後 |

| 保険代 | 30,000円前後 |

| トリミング | 50,000円前後 |

| ワクチン | 10,000円前後 |

小型犬の場合で、一生涯にかかる支出項目の中から、年間費用を抜粋していくと上記の通りです。

日々必要になるドッグフードやトイレグッズ、お手入れなどのケアグッズに医療費など。多く見積もって20万円~30万円程度です。

犬種やサイズ、ライフステージによってかかる費用や選ぶものによってかかる費用はかかるため、目安として覚えておくと良いでしょう。

犬の生涯費用シミュレーション

犬を家族に迎えるにあたり、生涯でかかる費用は想像以上に大きくなります。

ここでは、より現実的なシミュレーションができるように、費用を「初期費用」「月々かかる費用」「年間/突発的な費用」に分けて、具体的な項目と金額の目安を提示します。

初期費用(お迎え〜約1年間)

犬を家に迎えるために最初にかかる費用です。犬を迎える方法によって大きく変動します。

- 犬の購入・譲渡費用: 5万~60万円程度。血統や犬種によって大きく異なります。

- 登録料・ワクチン代: 1万5千~3万円程度。自治体への登録や狂犬病予防接種、混合ワクチン接種にかかる費用です。

- 初期グッズ費用: 3万~8万円程度。サークル、ベッド、トイレトレー、食器、首輪やリード、おもちゃなど、生活を始めるために必要なアイテム一式です。

- 去勢・避妊手術費用: 1.5万~5万円程度。望まない妊娠を防ぎ、病気のリスクを減らすために推奨されます。

月々かかる費用(ドッグフードや消耗品)

毎月必ず発生する、犬の健康と生活を維持するための費用です。

- ドッグフード代: 3千~1万円程度。犬種やフードのグレードによって大きく変わります。

- ペットシーツ・消耗品代: 1千~3千円程度。ペットシーツのほか、シャンプーやブラシ、おやつなどが含まれます。

- トリミング・グルーミング代: 0~1万円程度。犬種によって頻度や費用が異なります。

年間・突発的な費用(医療費や保険料)

毎年発生する費用と、予期せぬトラブルで発生する費用です。

- 健康診断・予防接種: 1.5万~3万円程度。年に一度の健康診断や、混合ワクチンの接種費用です。

- 医療費・ペット保険料: 3万~10万円程度。ケガや病気の治療費は高額になることもあります。ペット保険に加入することで、万が一の出費に備えることができます。

- 突発的な医療費: 5万~30万円以上。骨折や手術など、予想外の大きな病気やケガの場合にかかる費用です。

- その他: 預かり代(旅行時)、しつけ教室代、グッズの買い替えなど。

これらの費用はあくまで目安です。犬の大きさ、犬種、健康状態、飼い主のライフスタイルによって大きく変動します。

生涯でかかる費用は250万円〜400万円と試算されていますが、より具体的なイメージを持つことで、犬を家族に迎える準備を万全にすることができます。

犬を飼う方法(出会い方)

「犬を飼いたい!」と思ったとき、最初に選ぶポイントがどういった出会い方をするか、どこからお迎えするかです。

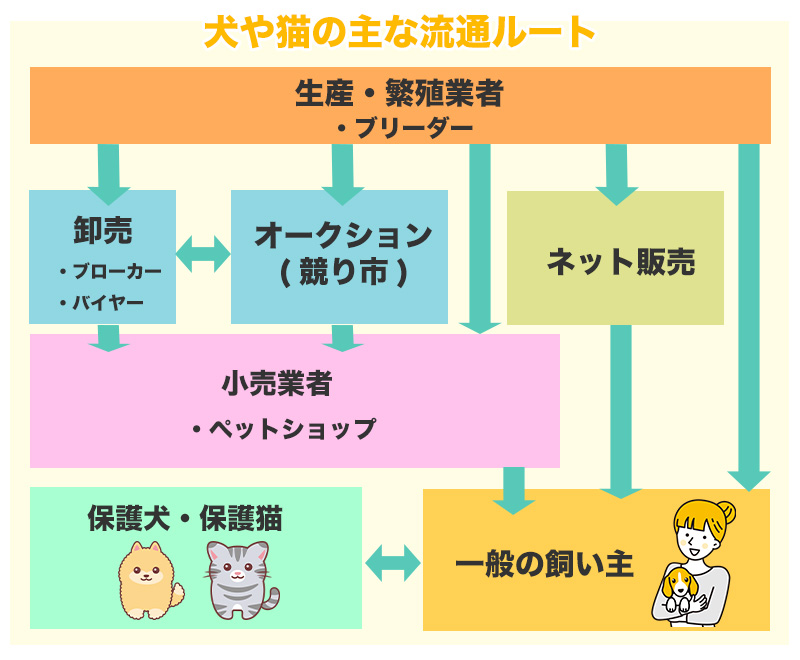

基本的な犬や猫の流通ルートは上記の図の通りで、一般の飼い主さんへと流れていきます。

保護犬(譲渡会等)

保護犬や保護猫などの団体支援も行うnademoとして、もっともおすすめしたいのが保護犬です。

猫は野良猫や無償譲渡による入手経路が増えているのに対して、犬は50%以上の方がペットショップでの購入を選択しています。

次いでブリーダーが14.2%程度と、有償譲渡が全体の85.8%という割合に。いずれにしても無償譲渡より有償譲渡が多くなっています。

ですが実際にはシェルターや里親募集サイト、保護団体などには多くの保護犬が存在します。

まずはそうした保護犬を検討するところから始めて、殺処分数を少しでも減らせるとより良い選択になるのではないでしょうか。

里親募集

里親募集サイトは譲渡会等と少し異なるものの、いずれにしても手放される予定の犬たちが待っています。

何らかの理由によって飼えなくなった子や、想定以上に子犬が生まれてしまったときなど、里親募集サイトに掲載されます。

想像以上に里親を必要としている子は多く、費用面でも新しい飼い主さんにとってはかなり大きなメリットです。

譲渡費用がかかることも少なく、保護犬同様にお迎え候補としてぜひ検討して欲しいお迎え経路になっています。

基本的に譲渡が個人間でのやり取りとなる分、譲渡主さんとの相性はあると思いますが、条件面などを確認してみましょう。

ペットショップ

多くの飼い主さんが選んでいる犬の入手経路は、一般的に知られているペットショップです。

お迎えしたい子が決まっている場合や、見に行ってそのままお迎えするときにはペットショップがひとつの選択肢になるでしょう。

ただ、海外では生体販売自体が禁止されてきている流れもあり、日本においても疑問の残るところです。

ブリーダー

ペットショップではなかなか出会えない子や、特定の犬種をお迎えしたいときに選択されます。

ブリーダーとの直接交渉になるため、ハードルが高いように思えますが、最近ではとても簡単にやり取りできるようになっています。

ブリーダーサイトなどもたくさん運営されているため、気に入った子を見つけやすいでしょう。

犬を飼い始める前の準備

実際にお迎えする子やお迎え場所が決まったなら、飼い始めるための準備をしなければなりません。

何が必要であるかは先ほどご紹介した通りですが、それ以外にも必要なことがたくさんあります。

犬を飼う前の準備チェックリスト

犬を家族に迎えることは、かけがえのない喜びと大きな責任を伴います。新しい家族との生活をスムーズにスタートさせるため、以下のチェックリストを活用してください。

心構えと情報収集

- 家族全員の同意: 家族全員が犬を飼うことに賛成し、飼育に協力する覚悟がありますか?

- 終生飼養の覚悟: 犬の寿命は約10〜15年です。その間、病気や高齢化など、どのような状況でも最後まで責任を持って飼育する覚悟がありますか?

- 金銭的な準備: 初期費用、毎月の費用、突発的な医療費など、生涯にわたる費用をシミュレーションしましたか?

- 住環境の確認: 集合住宅の場合は、ペットの飼育が可能か規約を確認しましたか?

- 犬種の選定: 家族構成やライフスタイル(運動量、留守番時間など)に合った犬種を選びましたか?

- 迎え入れ先の検討: ペットショップ、ブリーダー、保護犬団体など、信頼できる迎え入れ先を検討しましたか?

お迎え前の準備

- 飼育スペースの確保: 犬の安全な居場所(サークルやケージ)を確保しましたか?

- 必要なグッズの購入:

- 食事関連: フード、食器、給水器

- トイレ関連: トイレトレー、ペットシーツ

- 移動・外出関連: 首輪、リード、ハーネス、キャリーバッグ

- その他: ベッド、おもちゃ、お散歩バッグ、ブラシ、爪切りなど

- 危険物の排除: 犬が口にすると危険なもの(観葉植物、薬品、小さな小物など)を片付け、コンセントやコードを保護しましたか?

- かかりつけの動物病院の選定: いざという時のために、近くの動物病院を調べておきましたか?

お迎え後の対応

- 自治体への登録: 狂犬病予防法に基づき、お住まいの市区町村に登録し、鑑札と注射済票を交付してもらいましたか?

- 混合ワクチン接種: かかりつけの獣医師と相談し、混合ワクチンを接種しましたか?

- 社会化期: 生後3〜16週の間に、さまざまな人や犬、環境に慣れさせる「社会化」を積極的に行いましたか?

- しつけ: トイレのしつけ、待て、お座りなど、基本的なしつけを始めましたか?

このチェックリストが、あなたと新しい家族(犬)が幸せに暮らすための手助けとなれば幸いです。

愛犬が過ごすための環境を作る

最初に必要となることが、自宅のどこを愛犬用のスペースとして確保するのか?というところです。

室内飼いをするとしても、家の中を自由に行動できたとしても、食事場所や寝る場所、トイレの場所などが必要です。

これらの場所はどこでもいいわけではなく、その都度変更しても問題ないようなことでもありません。

特にトイレの場所を頻繁に変えてしまうとトイレ失敗の原因にもなりますので、特定のスペースを確保しておきましょう。

イタズラや怪我をしないための環境を作る

家の中で飼っていると、許容できるイタズラと許容できないイタズラというものがあります。

やんちゃな子であればときには家具を傷つけられることもあり、大事にしていたものなら悲しいものでしょう。

なにより、イタズラによる愛犬の怪我に注意しなければいけません。食べてはいけないものを食べてしまうこともありますので、命に関わるものは特に注意が必要です。

ある程度はしつけで予防できるものもありますが、飼い主さん側の対策が必要になります。

想定される予算を組む

ある程度は初期費用として想定できると思いますが、それだけではないこともあります。お迎え初日から体調を崩していたり、気になることがあれば病院に行くこともあります。

病気やケガの治療は想定できる費用感ばかりではないため、多めに用意しておくと安心です。

「あれも欲しい」「これも欲しい」と、お迎えしてみると欲しくなるアイテムもたくさんあるので、予算を組んでおきましょう。

しつけの方法を覚える

犬のしつけは飼う上で非常に重要なことで、適切にしつけができていないと思わぬトラブルに発展することがあります。

しつけには基本的な「お手」や「お座り」などもありますが、愛犬をコントロールするために必要なこともあるのです。

中には噛み癖がある子や、吠え癖がある子、興奮状態になると他の動物や人に対して攻撃的になる子もいます。

攻撃性が高いと思わぬケガをさせてしまうこともあり、トラブルに発展してしまうこともあるのです。

お手入れの方法を覚える

基本的な食事の提供に加えて、トイレのお掃除や体のお手入れなどは飼い主さんがすべきこと。

トイレシーツを交換したり、うんちを片付けたり、日々のブラッシングや汚れた部分を拭いたりと、すべきことはたくさんあります。

健康的な生活のためには人間同様に歯磨きや耳掃除なども必要で、慣れるまでのやり方がとても大事です。

慣れてもらわないとスムーズにできないこともたくさんあるので、飼い主さん自身が適切なやり方を覚えておく必要もあります。

犬を飼い始めてからすべきこと

犬をお迎えする前の準備、そして犬をお迎えする。これだけで必要なことが終わり、というわけではありません。

飼い始めてからもすべきことはたくさんあり、中には根気強く続けていく必要があるものもあります。

市区町村への登録

犬を実際にお迎えしたら、早めにすべきことが住んでいる市区町村への登録です。

飼い犬の登録は所有者を明確にするために必要なことで、生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に市区町村に申請しなければいけません。登録申請すると鑑札がもらえます。

この登録は一生涯において1回のみでよいですが、引っ越しをした場合には引っ越し先の市区町村へ届け出が必要になります。

狂犬病予防ワクチンを接種

狂犬病は狂犬病ウイルスを持った犬や猫、コウモリなどの野生動物に咬まれたり、引っかかれることで傷口から感染することのある人獣共通感染症です。

一度、発症すれば致死率はほぼ100%と言われており、日本では1957年以降から確認されていません。

非常に危険な病気であるため、飼い犬に狂犬病予防ワクチンを接種させることは義務付けられており、飼い主さんとしての義務です。

1年に1回の注射が必要とされており、住んでいる市区町村や動物病院などでも行えます。

犬鑑札と注射済票の装着

上記2点が終わると犬鑑札と注射済票がそれぞれ発行され、さらにこれを愛犬に装着させておくことも義務です。

鑑札と注射済票は登録済みであることと、狂犬病予防ワクチンを接種しているということを、証明するために必要なもの。

鑑札には登録番号も記載されているため、仮に迷子になってしまっても所有者を特定しやすいというメリットがあります。一般的には首輪やハーネスなどに着けられることが多いです。

毎日のお世話

愛犬をお迎えしてからのお世話は、毎日のようにしていかなければならなく、日々必要なことです。これは飼い主さんが行うべきことであり、犬自身ができることではありません。

何があろうとやるのは飼い主さんなので、これが一生涯続いていく、ということを理解しておく必要があります。

生活習慣にしてしまえば特別大変なことではありませんが、ときには言うことを聞いてくれないこともあります。

しつけ・トレーニング

しつけがすんなりと入る子もいれば、しつけだけで何か月・何年もかかる子だっています。

誰だっていつまでも勉強なんてしたくないのは当然ですから、ときには飽きて言うことを聞いてくれないこともあるでしょう。

それでも根気強くやり続ける必要があり、愛犬のためを思うからこそ続けなければなりません。

しつけができないままだと病院や遊びに行く際にもトラブルになることが多くなり、満足に楽しく生活することが難しくなります。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)