犬が成犬となるのは、小型・中型犬で生後約10か月~12か月頃、大型は生後約18か月~24か月頃とされています。

なお、動物の愛護及び管理に関する法律・第22条5には、生後56日を経ない子犬や子猫の販売を禁じる、世に言う「8週齢規制」が定められています。

ということは、ペットショップや専門のブリーダーからお迎えした子犬は生後およそ2か月以降ということです。

体型や運動量も日々変化する成長期ですから、何をどれくらい食べさせたら良いか迷うこともあるでしょう。

そんな飼い主さんの参考になればと、子犬に必要な食事量や与え方の具体的なハウツーをお届けします。

この記事の結論

- 子犬の食事量はパッケージに記載のある量と、計算式で算出する方法がある

- 肥満気味、痩せ気味の場合には、給与量を変更する必要がある

- 一般的に生後12か月までの子犬は、食事回数を1日の中で3~5回に分ける

- 子犬の食事はドライフードをふやかすorウェットフードを与える

獣医師/登録販売者

動物病院やペットオーナー向けのセミナーや相談会の経験を活かし、愛犬や愛猫との暮らしをサポートをするため株式会社を設立。

目次

子犬の食事量の決め方は大きく分けて2つ

生まれたばかりの子犬は、生後3週間頃まで母犬の母乳を飲むことで免疫力を付け、成長に必要な栄養を摂取します。

そのため、母犬と引き離すのは好ましくないことから、「8週齢規制」が定められました。

生後56日未満と思われる子犬を保護して母犬が見つからない場合は、お近くの動物病院や地域の動物愛護センターにすぐ相談しましょう。

子犬は生後20日~2か月くらいで乳歯が生え、生え揃う頃には母犬の母乳も出なくなって離乳食に移行することになります。

子犬に与える食事量の目安となるのは、「フードのパッケージ記載の給与量」「1日に必要なエネルギー量から逆算」の2種類です。

まずはパッケージに記載されている給与量を参考にする

近頃は犬の年齢別に選べるドッグフードがたくさん市販されています。

「子犬用」「パピー用」「生後○か月まで」といったパッケージ表示を見て、選ぶ飼い主さんも多いことでしょう。

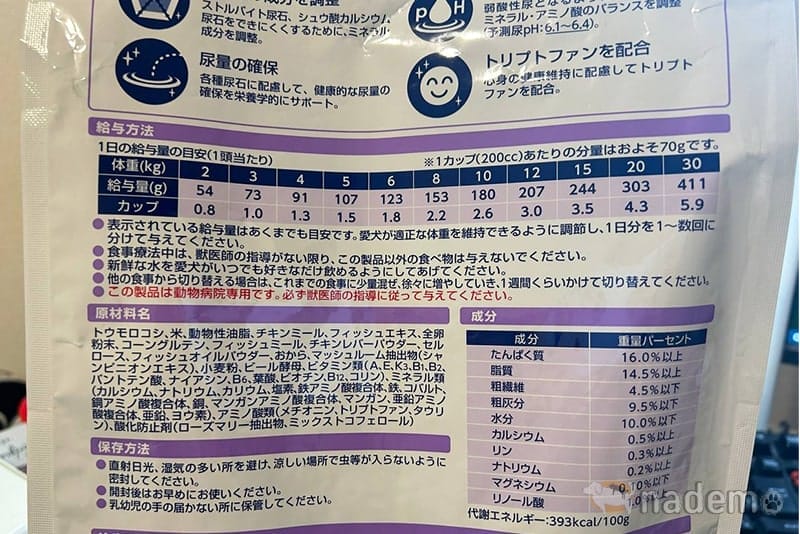

パッケージ裏面には、1日の給与量の目安がたいてい記載されていますから参考になります。

なお、ペットフード安全法により原産国や成分などの表示も定められていて、農林水産省のサイトには「ペットフード安全法表示チェックシート」も掲載されています。

ペットフード業者向けのチェックシートですが、飼い主さんもパッケージの表示と照らし合わせて確かめてみると良いでしょう。

パッケージ記載の給与量は目安

フードパッケージ裏面記載の1日の給与量は、あくまでフードメーカーが推奨する目安です。犬種によって成長度合いは異なりますし、体重の増減にも個体差があります。

愛犬に合わせて与える量は、理想的な体型に近づけられるよう、ボディコンディションスコア(BCS)をもとに調整しましょう。

子犬の時期は成長のために必要なカロリーが多くなりますが、太り過ぎないよう注意が必要です。

パッケージの量を目安として、肥満気味なら少し減らす、痩せ気味なら少し増やすといった調整が必要になります。

愛犬の条件に合わせて食事量を算出する

もうひとつの量の目安は、「1日に必要なエネルギー量から逆算」するものです。

愛犬のエネルギー消費量と必要とするエネルギー要求量は、犬種や成長過程、毎日の運動量などで個体差があります。

また、ドッグフードもそれぞれ100gあたりのカロリーは異なります。そこで、エネルギー要求量をフードのカロリーで割ることによって、愛犬に必要なフード量を計算する方法です。

下記の計算機を使って計算することができますので、ぜひ使ってみてくださいね。

活動係数

愛犬の1日あたりのフードの量

g

2回に分けて与える場合 g/1回

3回に分けて与える場合 g/1回

4回に分けて与える場合 g/1回

愛犬の1日あたりに必要なカロリー

kcal

子犬の食事量を計算する手順

愛犬それぞれに合ったごはんの量は、次の3ステップの計算式で求めることができます。前項でご紹介した計算機について、ひとつずつ詳細を見ていくと次のようになります。

- 愛犬の体重に合ったRERを確かめる

- DER(RER×活動係数)を計算する

- DER÷フード1gあたりのカロリー量により1日あたりの給与量がわかる

計算式で使われる項目が、それぞれどういったものなのかは下記のとおりです。

| RER(Resting Energy Requirement) | 安静時に必要なエネルギー量 |

| 活動係数 | 犬の年齢や生活状態に合うように設定された数字 |

| DER(Daily Energy Requirement) | 1日あたりのエネルギー要求量 |

| 1gあたりのフードのカロリー量(kcal) | 多くのパッケージに100gあたりで記載されている |

では、具体的にどのように計算するのか解説します。計算ステップを順番に追っていくと、あなたの愛犬にふさわしいフード量が求められます。

計算ステップ1:安静時に必要なエネルギー量(RER)を確認

体重によって、安静時に必要なエネルギー量(RER)は異なります。体重ごとに見合ったRERを一覧表にしましたので、あなたの愛犬のRERの数値を確認してみましょう。

| 体重 | RER(kcal) | 体重 | RER(kcal) |

|---|---|---|---|

| 1kg | 70 | 13kg | 479 |

| 2kg | 118 | 14kg | 507 |

| 3kg | 160 | 15kg | 534 |

| 4kg | 198 | 16kg | 560 |

| 5kg | 234 | 17kg | 586 |

| 6kg | 268 | 18kg | 612 |

| 7kg | 301 | 19kg | 637 |

| 8kg | 333 | 20kg | 662 |

| 9kg | 364 | 21kg | 687 |

| 10kg | 394 | 22kg | 711 |

| 11kg | 423 | 23kg | 735 |

| 12kg | 451 | 24kg | 759 |

上記では簡単に表にしていますが、実際にRERを計算するときの計算式は次のとおりです。

安静時に必要なエネルギー量(RER)

RER(kcal)= 体重 × 体重 × 体重 = √√ × 70

電卓などでもこの計算式通りに計算すれば、上記の表のようにRERが算出されます。

計算ステップ2:1日あたりのエネルギー要求量(DER)を算出

活動係数とは、1日のエネルギー消費量を計算する際に考慮すべき数値とされていて、身体活動レベルをあらわします。子犬の年齢によって、活動係数は以下のように異なります。

| 子犬の年齢 | 活動係数 |

|---|---|

| 生後4か月未満 | 3 |

| 生後4か月~9か月 | 2.5 |

| 生後10か月~12か月 | 2 |

1日あたりのエネルギー要求量(DER)は、計算ステップ1で確認したRERに活動係数をかけることで求められます。

1日あたりのエネルギー要求量(DER)の計算式

DER(kcal)= RER(kcal)× 活動係数

たとえば、生後6か月目で体重が3kgの子なら、RERは160kcal、活動係数は2.5ですので、計算式は以下となります。

計算式

160(kcal)×2.5 = 400(kcal)

1日あたりのエネルギー要求量は400kcalということです。

計算ステップ3:計算式から1日あたりの給与量を算出

さて、1日あたりのエネルギー要求量がわかったところで、いよいよ1日あたりの給与量の計算です。計算式は以下の通りとなります。

1日あたりの給与量の計算

1日あたりの給与量(g)= DER(RER×活動係数)(kcal)÷ 1gあたりのフードのカロリー量(kcal)

生後6か月、体重3kgの場合で計算

生後6か月目&体重3kgの犬の例で、上の計算式により1日あたりの給与量(g)を算出してみましょう。

この子が好んで食べているドッグフードは、パッケージの裏面を確かめてみるとカロリー量は1gあたり3.8kcalでした。

計算ステップ1で確認した安静時に必要なエネルギー量(RER)は160kcal、活動係数は2.5でしたね。

| 安静時に必要なエネルギー量(RER) | 160kcal |

| 活動係数 | 2.5 |

| フードのカロリー量 | 3.8kcal(1gあたり) |

これらの数字を改めて計算ステップ2に当てはめてみると

計算式

RER160(kcal)×活動係数2.5 = 400(kcal)

1日あたりのエネルギー要求量(DER)は400kcalです。さらに、この数字を計算ステップ3に当てはめて算出すると、

計算式

DER400(kcal)÷ 1gあたりのフードのカロリー量3.8(kcal)≒105(g)

この子の1日あたりの給与量の目安は105gということになります。大さじ1杯が約15gですから、1日大さじ約7杯分ということになります。

もちろん、愛犬が成長して体重が増加したり、フードを変えたりした場合は計算ステップ1から確認&算出し直しましょう。

具体的な子犬の給与量計算例

ここでは、一般的なドライドッグフードのカロリーを350kcal/100gと仮定して計算します。また、計算結果は小数点以下を四捨五入しています。

1. 生後3か月のチワワ(体重1.5kgの場合)

- 犬種・月齢: チワワ、生後3か月

- 仮定体重: 1.5kg

- 活動係数: 3.0(離乳期~生後3か月頃)

- ドッグフードのカロリー: 350kcal/100g

- RERの算出: RER = (1.5)0.75 × 70 = 1.35 × 70 = 94.5kcal

- DERの算出: DER = 94.5kcal × 3.0 = 283.5kcal

- 1日あたりの給与量の算出: 1日あたりの給与量 = 283.5kcal ÷ (350kcal ÷ 100) = 283.5÷3.5 = 81g

- 結果: 生後3か月で体重1.5kgのチワワの場合、1日あたり約81gのフードが目安となります。この時期は消化器が未発達なため、1日3~5回に分けて与えるのが理想です。

2. 生後6か月の柴犬(体重6.0kgの場合)

- 犬種・月齢: 柴犬、生後6か月

- 仮定体重: 6.0kg

- 活動係数: 2.5(生後4か月~9か月頃)

- ドッグフードのカロリー: 350kcal/100g

- RERの算出: RER = (6.0)0.75 × 70 = 3.34 × 70 = 233.8kcal

- DERの算出: DER = 233.8kcal × 2.5 = 584.5kcal

- 1日あたりの給与量の算出: 1日あたりの給与量 = 584.5kcal ÷ (350kcal ÷ 100) = 584.5 ÷ 3.5 = 167g

- 結果: 生後6か月で体重6.0kgの柴犬の場合、1日あたり約167gのフードが目安となります。この時期は活発になるため、1日3~4回に分けて与えるのが一般的です。

3. 生後10か月のゴールデン・レトリーバー(体重25.0kgの場合)

- 犬種・月齢: ゴールデンレトリバー、生後10か月

- 仮定体重: 25.0kg

- 活動係数: 2.0(生後10か月~成犬期手前)

- ドッグフードのカロリー: 350kcal/100g

- RERの算出: RER = (25.0)0.75 × 70 = 10.54 × 70 = 737.8kcal

- DERの算出: DER = 737.8kcal × 2.0 = 1475.6kcal

- 1日あたりの給与量の算出: 1日あたりの給与量 = 1475.6kcal ÷ (350kcal ÷ 100) = 1475.6 ÷ 3.5 = 422g

- 結果: 生後10か月で体重25.0kgのゴールデン・レトリーバーの場合、1日あたり約422gのフードが目安となります。大型犬は成長が緩やかになる時期ですが、まだ成長期のため、1日2~3回に分けて与えるのが良いでしょう。

注意事項

上記の計算例はあくまで目安であり、個体差があります。以下の点に注意して、愛犬の様子を見ながら量を調整してください。

- ドッグフードのパッケージ記載量: まずは、現在与えているドッグフードのパッケージに記載されている給与量を参考にしてください。製品ごとにカロリーや栄養バランスが異なるため、これが最も簡単な目安になります。

- ボディコンディションスコア(BCS): 愛犬の体重や見た目だけでなく、BCSを定期的にチェックし、肥満気味であれば少し減らし、痩せ気味であれば少し増やすといった微調整が重要です。

- 活動量: 同じ月齢・体重でも、活発な子とそうでない子では必要なカロリー量が異なります。運動量に応じて調整しましょう。

- 便の状態: 便が緩い、または硬すぎる場合は、給与量が合っていない可能性もあります。

- 獣医師への相談: 心配なことや、具体的な食事量について迷う場合は、必ずかかりつけの獣医師に相談しましょう。

愛犬の成長はあっという間です。それぞれの時期に合った適切な食事量と回数で、健やかな成長をサポートしてあげてください。

子犬に与える食事量の変更を検討すべきケース

子犬がフードをよく食べてノビノビ育ってくれるのは、飼い主さんにとって何よりの喜びではないでしょうか。

でも、毎回フードを残したり要求されるままに与えたりすると、この量で果たして良いのだろうかと心配になりますよね。成長度合いと適切なごはんの量は、犬種や個体によっても異なります。

「フードのパッケージ記載の給与量」にせよ、「1日に必要なエネルギー量から逆算」にせよ、目安はあくまで目安です。この数字を基準値として、愛犬の体調に合わせて量を調整しましょう。

フードの量を減らしたほうが良い場合

成長期の子犬は、一生涯を過ごしていくための体を作る大事な時期なので、どのライフステージよりも多くのエネルギーを必要とします。

ですから、フードは十分な量をあげたほうが良いのですが、以下のような場合は食事量を減らすことも検討したほうが良いでしょう。

おやつ

おやつやトッピングを与える場合は、その分のカロリーをフードから差し引いて量を減らします。

いつものフード量のままだとカロリーオーバーになってしまい、肥満の原因になります。

基本的にはおやつの量を抑えるのが基本となり、おやつは主食になりえませんので与えすぎないように注意しましょう。

肥満

成犬に比べ子犬のお腹はぷっくり丸いものですが、くびれやあばら骨が確認できなかったり、標準体重を大幅に上回っていたら肥満の赤信号。

犬種別の子犬の平均体重やボディコンディションスコア(BCS)を確認して、フード量を減らしましょう。

ごはんの回数を減らすことはストレスになりうるので、1回分の量を少しずつ減らすのがポイントです。

軟便・下痢・嘔吐

子犬は消化能力がまだ未発達なので、フード量が多いと消化しきれなくなってしまいます。食べ過ぎによって、下痢や嘔吐をしてしまう場合も。

基本的に1回あたりの食事量が多いと軟便や下痢などになりやすいため、1日あたりの食事量は変えずに1回あたりの食事量を減らしてあげるようにしてみてください。

その場合は、健康状態に問題がないことを動物病院で確認してもらってから、フードの量を調整してみましょう。

フードの量を増やしたほうが良い場合

子犬の成長スピードはとても速く、日々体型も変化します。毎日体重を測って、適正体重に見合ったフード量を与えるようにしましょう。

一度に多くのごはんを消化することができない子犬は、一気にフード量を増やすと消化不良を起こす場合もあります。

以下のような場合は食事量を増やすべきですが、ごはんの回数を増やすか、1回分のフード量を少しずつ増やすといいでしょう。

痩せ過ぎ

なでたり抱っこした時に骨がゴツゴツ触れたり、見た目からあばらが浮き出ているようなら痩せすぎですので、フード量を増やしましょう。

食事量が不十分だと免疫力が低下してしまい、感染症の発症や肝機能低下の原因にもなります。

基本的にパッケージ通りの食事量を与えていれば痩せすぎるということはありませんが、運動量が特に多い子や食事を残しがちな子だと多めに与える必要があります。

低血糖

食事量の不足や長時間ごはんを食べられないことで、生後3か月くらいまでの子犬に起こることが多い症状です。

お迎えしたばかりの子犬はまだ環境に慣れておらず、慣れ親しんだフードであっても食べないことがあります。

子犬期は1日食べないだけでも危険な状態と言えるため、ふらつき、元気消失、食欲低下などの症状があらわれたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

硬便

子犬のコロコロウンチやポロポロウンチは、食事量が足りていない場合にみられることがあります。

水分不足も考えられますので十分なお水が飲めるようにして、運動不足にならないようたっぷり遊んであげましょう。

稀尿・乏尿・便秘

子犬の排尿頻度は、月齢+1時間に1回程度が目安とされていますが、水分摂取量が足りていないとオシッコの量や回数が少なくなってしまいます。水分不足だと便秘になってしまうことも。

愛犬に必要な飲水量は、体重1kgに対して40~60mlが目安。フードとあわせて、与える水の量も見直しましょう。

心配であればまず獣医師に相談する

成長期の子犬は食べ盛りでもあります。それなのに、最近あまりごはんを食べてくれない…元気があるようでしたら、まずは下記を試してみましょう。

- フード量を調節してみる。

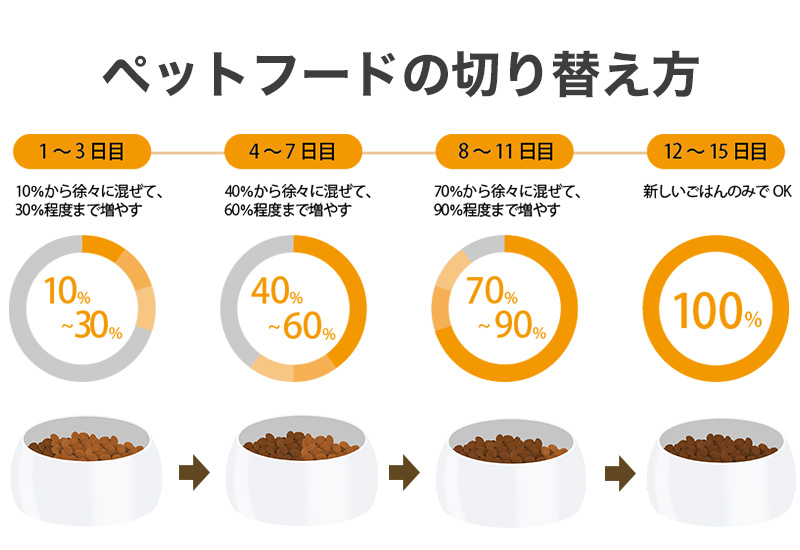

- フードを変えてみる(いつものフードに対して新しいフーの割合を10%、20%…と少しずつ増やして切り替え)。

- 硬くて食べにくいようだったら、ぬるま湯でふやかしてみる。

こうしたアレンジでも食べてくれない場合には、成長期に最適な栄養素が不足しないよう、強制給餌なども考えていく必要があります。

それでも食欲が出ない、元気がない、ウンチが硬かったり柔らかかったりする…こんな場合は、すぐかかりつけの獣医さんに相談しましょう。

幼い子犬は1日の食事回数を複数回に分ける

消化機能が未発達な子犬は一度に多くのフードを消化することができません。1日に必要な食事量を何回かに分けて与え、成長するにつれて回数を減らしていきます。

以下が1日に与える回数の目安となりますが、毎日子犬の体重を測定して、個体の成長度合いに合った量と回数を与えるようにしましょう。

| 子犬の時期 | 1日の目安回数 |

|---|---|

| 生後3か月まで | 3~5回 |

| 生後3か月~6か月まで | 3~4回 |

| 生後6か月~12か月まで | 2~3回 |

生後12か月を過ぎたら、それ以降は1日2回の食事回数が一般的です。

生後3か月までは3~5回が目安

生後3か月まではまだ離乳食だったり、離乳食からドライフードへと切り替わる時期だったりします。

離乳食卒業の目安とタイミングは、乳歯が生え揃ったかどうかです。この時期の幼犬は一度に多くの食事量を消化することができないので、1日のフード量を3~5回に分けて与えましょう。

生後3か月~6か月までは3~4回が目安

体重もどんどん増えて、食事量も増えてくるこの時期。消化機能も発達してきますので、1日の食事回数も3~4回を目安に。

急に回数を減らすとストレスを感じることがありますから、愛犬の様子を見ながら徐々に回数を減らしていきましょう。

また、回数を減らしたために、1日の必要量まで減ってしまうのはNG。愛犬の体重や運動量に見合った1日の食事量は守りましょう。

生後6か月~12か月までは2~3回が目安

次第に成犬に近づき、体重増加も落ち着いてくる頃です。毎日測る体重計の目盛りが安定してきたら、1日2~3回に減らしていきましょう。

子犬用フードから成犬用フードへと移行するのもこの時期です。子犬用に成犬用を10%くらい混ぜることから始め、徐々に成犬用に切り替えていきます。

また、成長度合いが落ちる時期は食べ過ぎによる肥満にも注意。ただし、飼い主さんの勝手な都合による無理なダイエットは厳禁です。

子犬が成犬より食事回数が多い理由

繰り返しになりますが、子犬は成犬に比べて消化吸収機能が未発達ですから、一度に多くの食事を消化することができません。体が小さいため、胃に入る量も少ないです。

その一方で、成長のための十分な栄養分やエネルギーを必要とします。成長期に栄養が不足すると、成犬になってから病気がちになってしまったり、短命になってしまうリスクが上がります。

ですから、1日分の食事量を何回かに分けて与え、子犬が消化吸収しやすく工夫してあげるのです。最適な栄養素やエネルギーも摂取できるよう配慮することが大切なのです。

乳歯が生え揃わない子犬への離乳食の与え方

子犬の乳歯が生え揃わないうちは噛む力が足りないため、まだカリカリのドッグフードを上手に食べることができません。

人間の赤ちゃんが母乳を卒業したら、離乳食を経て普通の食事へと移行するように、幼犬もドッグフードに慣れるステップとして離乳食が必要です。

子犬の食事は生後3~4か月まではふやかす

生後3か月~4か月の子犬はすでに乳歯が生え始めていますが、まだ生え揃っていないうちはうまくカリカリを噛み砕くことができません。

子犬用のドライフードを人肌より少し温かい程度のぬるま湯で5~10分くらいふやかしてから与えます。噛む力が弱い子には、フードをスプーンなどでつぶしてあげると良いでしょう。

また、子犬はまだ水を上手に飲むことができない子もいるので、離乳食から水分を補給することもできます。子犬が1日に必要な水分の摂取量は、体重の10%が目安とされています。

ふやかした際のぬるま湯は捨てない

ドッグフードをふやかしたときのぬるま湯は、捨てないようにしましょう。

ぬるま湯にはドッグフードの栄養素が溶け出しているので、捨ててしまうと十分に栄養を摂ることができなくなってしまいます。

ドッグフードの栄養を無駄にしないためにも、ぬるま湯はフードと一緒に与えるようにしましょう。残ったぬるま湯は水分補給にもなるため、きちんと食べ終えられるよう促してみてください。

ふやかして食べないときはトッピングをしてみる

出典:Amazon

ふやかしたドッグフードをなかなか食べてくれない場合は、愛犬の好きな香りで栄養価もバランスの良いトッピングをふりかけてみましょう。

人間が飲む牛乳を与えると犬は下痢をしてしまうことがありますが、ヤギのミルクは下痢になりにくく栄養分も豊富です。

粉状のゴートミルクを離乳食に振りかけることで愛犬の食いつきが良くなり、カゼイン、カリウム、タウリンといった栄養素も摂取できます。

ふやかしたフードは残したら捨てる

水分を含んだフードは雑菌が繁殖しやすいので、残した分は全部廃棄しましょう。ウェットフードの場合も同様です。

ドライフードに移行してからも、置き餌はホコリが入ったり、愛犬がなめたヨダレが残ったりするので、衛生上よろしくありません。

ごはんは1回分ずつ与えるようにして、ドライフードに移行したら自動給餌器などを利用するのも良いでしょう。

成犬用フードに切り替えるタイミング

子犬用フードをふやかさなくてもカリカリのまま食べられるようになったら、徐々に成犬用のフードに切り替えます。

切り替えのタイミングは以下が目安になりますが、犬種や個体によっても異なりますから、愛犬の体重や体調を確かめながら行いましょう。

| 犬のサイズ | 切り替え時期の目安 |

|---|---|

| 超小型犬・小型犬 | 生後9か月頃 |

| 中型犬 | 生後12か月頃 |

| 大型犬 | 生後18か月頃 |

| 超大型犬 | 生後24か月頃 |

切り替え時期が多少は前後しても問題ありませんが、体がしっかりと作られた成犬になってからは、成犬用のフードをあげるようにしましょう。

子犬用のフードと成犬用のフードでは必要なタンパク質の量や、エネルギー量が異なっています。

成長が止まった成犬はエネルギー量が子犬期よりも減るため、同じ食事を与え続けていると太りやすくなることもありますよ。

子犬用から成犬用のフード切り替えは徐々に行う

子犬用フードから成犬用フードへの切り替えは、一度に全部変えると愛犬が慣れないごはんを食べてくれなかったり、消化不良を起こしたりします。

下の配分を目安に1日少しずつ成犬用フードの割合量を増やしていきましょう。

必ずしも10日間で切り替えなければいけないというわけではなく、愛犬の様子を見ながら変更して問題ありません。切り替えに時間がかかる子であれば、倍の20日かかることもありますよ。

子犬の成長を助ける栄養豊富なおすすめドッグフード

成長期の子犬には、丈夫な筋肉・骨・血液を作るのに欠かせない良質なタンパク質が成犬以上に必要です。

また、ドライフードは小さなお口で噛む力が弱い子でも食べやすいよう、小粒タイプを選んだほうが良いでしょう。

ミシュワン プレミアムフード 小型犬用

参考価格 3,184円(税込)

日本でお迎えされている多くの犬種サイズは小型犬でもあるため、小型犬にとって最適な栄養素をたっぷりと詰め込んだミシュワンも候補のひとつ。

「鶏肉、馬肉、鶏レバー」といった動物性タンパク質を主軸に、DHA・EPAを多く含むまぐろやオメガ3脂肪酸をたっぷり含む緑イ貝を配合。

少食の子や偏食気味の子でも食いつきが期待できる香りの良さで、小型犬でも食べやすいような小粒設計とされている、細かな配慮も魅力的です。

| 対象年齢 | 全年齢 |

|---|---|

| 内容量 | 1kg |

| 原産国 | 日本 |

| 主原料 | 肉類(鶏肉、馬肉、鶏レバー) |

| その他原材料 | 大麦、玄米、鰹節、大麦ぬか、ビール酵母、米油、卵黄粉末、まぐろ、黒米、赤米、イヌリン(水溶性食物繊維)、コラーベンペプチド、発酵調味液、玄米麹、はと麦、あわ、きび、ひえ、フラクトオリゴ糖、昆布、大根葉、ごぼう、人参、緑イ貝、乳酸菌、DHA、含有精製魚油粉末、セレン酵母、キャベツ、ブロッコリー、かぼちゃ、むらさきいも、さつまいも、あかもく、わかめ、白菜、高菜、パセリ、青じそ |

| 注意したい原材料 | なし |

| 安全性の高い添加物 | タウリン、L-トレオニン、ミネラル類(リン酸三カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |

| 注意したい添加物 | なし |

| 100gあたりのカロリー | 352kcal |

| 1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 392円/123g |

| 定期販売 | 初回 1袋:3,184円(税込)/2回目以降 2袋:6,368円(税込) |

| フード目的 | 総合栄養食 |

| フードの種類 | ドライ |

レティシアン モグワンドッグフード

人間も食べられる厳選された新鮮なチキンとサーモンを使用した、全年齢対応のドッグフードです。

穀物不使用のグレインフリーで、香料・着色料も一切使用していません。

真ん中に穴の空いたリング形なので子犬も噛み砕きやすい、直径約1cm・厚さ約4.5mmの粒です。

| 対象年齢 | 全年齢 |

|---|---|

| 内容量 | 1.8kg |

| 原産国 | イギリス |

| 主原料 | 放し飼いチキン生肉、生サーモン、乾燥チキン、乾燥サーモン |

| その他原材料 | チキングレイビー 、サーモンオイル 、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、海藻、クランベリー、カボチャ、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、メチルスルフォニルメタン( MSM)、乳酸菌 |

| 注意したい原材料 | なし |

| 安全性の高い添加物 | コンドロイチン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類 (A、 D3、E) |

| 注意したい添加物 | なし |

| 100gあたりのカロリー | 361.5kcal |

| 1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 260円/86g |

| 定期販売 | 1個:1個あたり4,910円(税込)/2~4個:1個あたり4,637円(税込)/5個以上:1個あたり4,364円(税込) |

| フード目的 | 総合栄養食 |

| フードの種類 | ドライ |

コノコトトモニ このこのごはん

タンパク質が豊富な鶏肉のささみや鹿肉を主原料に、タンパク質の消化を助ける青パパイヤも加えています。

善玉菌を増やす乳酸菌も配合し、食物繊維やカリウムをたっぷり含む自然素材にこだわり、香料は不使用。

小粒なので、子犬や小型犬も食べやすい全年齢対応のドッグフードです。

| 対象年齢 | 全年齢 |

|---|---|

| 内容量 | 1kg |

| 原産国 | 日本 |

| 主原料 | 鶏ささみ、鶏むね肉、鶏レバー |

| その他原材料 | 玄米、大麦、ビール酵母、鰹節、米油、乾燥卵黄、鹿肉、まぐろ、青パパイヤ末、モリンガ、さつまいも、わかめ、昆布、乳酸菌、セレン酵母 |

| 注意したい原材料 | なし |

| 安全性の高い添加物 | L-トレオニン、ミネラル類(牛骨未焼成カルシウム、卵殻未焼成カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸鉄)、ビタミン(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |

| 注意したい添加物 | なし |

| 100gあたりのカロリー | 341.8kcal |

| 1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 413円/126g |

| 定期販売 | 初回:1袋3,278円(税込)/2回目:2袋6,556円(税込)/3回目以降:2袋6,556円(税込) |

| フード目的 | 総合栄養食 |

| フードの種類 | ドライ |

子犬にごはんをあげるときに最低限注意したいこと

国内で販売のペットフードは、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」で配合成分やその表示が定められています。

また、輸入品パッケージに「AAFCO基準」の記載がある場合は、全米飼料検査官協会(The Association of American Feed Control Officials)の基準に合格していることを示します。

これらに準拠しているドッグフードであること、そして子犬の頃から与えるなら栄養バランスに配慮した総合栄養食を選ぶことをおすすめします。

子犬にごはんを与える場合、特に注意したい点を以下に3つあげます。

ふやかしたら熱々の状態では与えない

離乳食としてドライフードをふやかして与える場合は、愛犬が火傷しないようお湯の温度に注意しましょう。

必ず人肌より少々高い程度(37℃~38℃)に冷ましてから与えます。多少ぬるくなっていても問題はありませんので、高温のままあげない点には要注意です。

ただ、多少温かいぐらいの方が香りが立って食いつきがよくなる傾向にあるため、完全に冷ます必要はありません。

おやつを与えたらカロリーに応じてフード量を調整

離乳食が終わるまでは子犬におやつを与えるのはおすすめできません。消化機能が未発達なので消化不良を起こしたり、喉に詰まらせる危険があるからです。

離乳食が終わったら、しつけのご褒美などでおやつをあげる機会も出てくるでしょうが、おやつのカロリーの分だけ食事量は減らすことをお忘れなく。

おやつは嗜好性の高いものもあるため、中には高カロリーのものも存在しています。そんなおやつと、主食を同じ量だけ食べていれば太ってしまうものです。

ドライフードに切り替えたら水分摂取に気を配る

ふやかした離乳食を卒業してドライフードになったら、水分摂取量が不足しないように気をつけましょう。

フード用の器の横には必ず水飲み用の器や給水器を用意して、新鮮な水が飲めるようにしておきます。

日本の水道水は水質管理が徹底されていて、ペットにもOKの飲料水です。カルキ臭を気にして飲まない場合はペット用浄水器を使用しても良いでしょう。

ただし、マグネシウムなどのミネラルが豊富な硬水のミネラルウォーターは、尿路結石症のリスクが高まるのでNG。

1日の水分量は体重の10%が目安なので、愛犬の体重が5kgなら約500ccよりちょっと多めの水を給水器に入れておきましょう。

子犬に合った適切な食事量と回数でスクスク健康に

成長著しい子犬期にはたくさんの栄養とエネルギーを必要としますが、胃腸もまだ小さく消化能力も乏しいので、一度にいっぱい食べることができません。そのため、1日の食事摂取量を数回に分けて与えることになります。

子犬の月齢や年齢によって食事量や回数の目安はありますが、成長速度や体調には個体差があります。

大切なのは飼い主さんご自身がこまめに愛犬の体重を管理し、日頃からなでたり抱いたりした時の感触や様子をよく確かめて、量や回数を調整すること。

子犬がパクパクご飯を食べて、元気よく遊び、スクスク育ってくれるのを見守るのは何よりうれしいものですよね。あなたの愛犬の健やかな成長をnademoも心から願っております。

この記事の執筆者・監修者

獣医師/登録販売者

獣医師のほか、登録販売者、薬膳・漢方検定の資格を保有。

動物病院やペットオーナー向けのセミナーや相談会の経験を活かし、愛犬や愛猫との暮らしをサポートをするため株式会社を設立。

現在は、おてんばなキャバリアと生活中。

Instagram「まいにちごはん」では、楽しく”健康に”過ごすためのごはん情報をお届けしています♪

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)