猫は多種多様な猫種がいますが、それぞれに基準となる平均体重があることはご存知でしょうか。

週齢や月齢に応じて必要な摂取カロリーも違うために、体重管理は健康を維持するための重要な要素になります。

体重の変動は病気を早期発見するためにも体重の管理は欠かせません。

今回は理想的な体型の見分け方と、太り過ぎや痩せ過ぎの時の改善方法についてご説明します。

この記事の結論

- 猫は年齢によって適正体重があるため、ひとつの目安にしてみる

- 日頃から体重を管理することで、目に見えない病気の予兆を発見できる

- 太り過ぎや痩せ過ぎは大きな病気の要因になる

- 食事の見直しや与え方の工夫は体重の改善効果が期待できる

ライター/愛玩動物飼養管理士/トリマー/グルーマー/ベテリナリーテクニシャンズ

地元の動物園や水族館に観察しに行ったり、遠方の生物イベントまで足を運んだりしています。

猫の平均的な年齢ごとの体重

人間と同じように、猫にも月齢や週齢に応じた適正な体重があります。

摂取カロリーも成猫より子猫の方が必要になり、一見変わっていないように見えても、毎日成猫になるために大きくなっているのが子猫です。

こちらの体重を参考にして、デジタルスケールや動物用の体重計で体重の変化をチェックすると良いでしょう。

| 月齢・週齢 | 平均体重 |

|---|---|

| 生後0週 | 約100g前後 |

| 生後1週 | 約150g~200g |

| 生後1か月 | 約400g~500g |

| 生後3か月 | 約1kg~1.5kg |

| 生後12か月 | 約3kg~5kg |

平均体重は猫種によって異なるため、あくまでも目安。ですがどの程度体重が増えていかなければいけないのかは、覚えておくと良いでしょう。

子猫期(成長期)は生涯生きていくための体作りの期間

猫は生後12か月まで、子猫から成猫へと体が大きく変化する成長期になります。

生後半年間は骨格形成や筋肉、そして内臓の発達にも関わりますので、しっかりした栄養を与えなければいけません。

もっとも成長するこの時期の子猫の体重の変動は特に重要で、適したキャットフードで適切な量を食べられているか、というのがポイントのひとつです。

猫種によって異なるものの平均体重を目安にする

平均体重より軽い場合は、栄養不足や体温維持ができなくて命に関わることもあります。

健康な子猫は毎日10g以上体重が増えます。1日1回体重測定を行うとより安心感が高まるはずです。

生涯生きていくための体を作る大切な期間ですから、定期的な体重測定で問題がないかを確認することが大切です。

猫の体重が適正であるべき理由

猫は猫種によってさまざまな体型の子がいます。例えば大型猫種のノルウェージャンフォレストキャットと小型猫種のマンチカンでは、適正体重が違います。

どんな猫種でもお迎えする時は、動物病院やブリーダーさんに相談して、まず適正体重を確認するようにしましょう。

極端な太り過ぎや痩せ過ぎは、体力の低下や健康の阻害になるだけでなく、病気の原因にもなります。

フードの量を調節したりおやつを工夫したりして、太り過ぎや痩せ過ぎにならないように注意しましょう。

太り過ぎの場合

猫の太り過ぎの主な原因は、運動不足や食事量が一般的に多く見られます。

消費カロリーよりも摂取カロリーが多いと、肝臓や筋肉にグリコーゲン(動物における貯蔵多糖)として貯蔵されます。それでも貯蔵できない過剰なカロリーは中性脂肪として蓄えられます。

この中性脂肪が肥満の原因で、人間でも猫でも中性脂肪の過剰な蓄積は病気の原因になります。日頃からフードやおやつの量、運動不足に気を使って適正体重を維持するように努めましょう。

痩せ過ぎの場合

猫が痩せる原因は消費カロリーに対して摂取カロリーが足りなかったり、環境変化による食欲不振などが見られます。加齢による消化機能の低下も体重減少の要因になるでしょう。

また、病気になると短期間で極端に体重が減少して、大変危険な状態になることもあります。

痩せ過ぎると動くこともままならなくなります。愛猫が痩せてきたと感じたら、早めに獣医師の診察を受けるようにしましょう。

猫の太り過ぎ・痩せすぎによるリスク

猫の太り過ぎ、いわゆる肥満は体内に脂肪が必要以上に蓄積された状態のことを言います。肥満は体を支えるための足腰への負担が大きくなり、関節や靭帯、椎間板を痛めやすくなるでしょう。

他にも血液を送り出す心臓も大きくなり、脂肪により気道が圧迫されて呼吸も阻害されます。猫の1kgの体重の増加は人間にとって12kgの増加に相当すると考えられています。

下記のような病気の発症にも繋がり、命に関わる危険性が高くなりますので体重管理は十分注意しましょう。

猫の太り過ぎによるリスクや病気

糖尿病

糖尿病は体内でインスリンの働きが悪くなり、ブドウ糖を活動のためのエネルギーとして利用できなくなります。

そのために血液中の糖が多くなる高血糖になってしまい、体のあらゆるところで障害が発生します。

また、ブドウ糖の代わりに脂肪やタンパク質を代替エネルギーとして利用するようになります。

糖尿病の症状は水をたくさん飲む、食事量が増える、おしっこの量や回数が増えるなどがあります。様子がおかしいと感じたら早めに動物病院で診察を受けるようにしましょう。

高血圧

特に高齢の猫によく見られる病気ですが内分泌系の疾患や腎不全、甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)などが原因になることが多いでしょう。

高血圧症になると血管への負荷が大きくなり、目や腎臓、心臓や神経などに症状が現れます。

重度の高血圧症は、網膜剥離(もうまくはくり)や眼内出血(がんないしゅっけつ)を引き起こすこともあり、その結果視力を失うことも少なくありません。

肥満は高血圧症に結びつく要因になりますので、適切な体重になるようにフードやおやつの量に気をつけましょう。

関節疾患

肥満になると関節への負担が増えて、関節の病気を発症することがあります。

重い体を支えて歩いたりジャンプを繰り返すことで、膝蓋骨脱臼を起こしたり関節炎を引き起こす原因になります。

体重負荷により前十字靭帯断裂、稀に椎間板ヘルニアになることもあるでしょう。

足を庇うような歩き方をしたり、歩くのを嫌がるような仕草を見せたら要注意。早めに獣医師の診察を受けるようにしましょう。

心臓疾患

心臓は血液を全身に送る大切なポンプです。肥満は心臓疾患の直接の原因になるわけではありませんが、体重が増えるとそれだけ広い範囲に血液を送らなければならなくなるため、結果的に心臓への負担が大きくなるでしょう。

先天的に心臓疾患がある猫の場合は、症状が進行してしまう可能性もあります。

健康的な体重を維持することは心臓の健康にもなりますので、適切なフードを与えることと運動不足を解消して肥満にならないように努めましょう。

呼吸器不全

肥満は呼吸や循環器系の機能にも影響を与えます。気管虚脱(きかんきょだつ)は気管が平たく潰れた状態になり、呼吸困難や呼吸での体温調節を難しくさせます。

特に首周りに脂肪がつくと気道が圧迫されて、常に呼吸に変調をきたすようになるでしょう。

軽度では咳や「ヒューヒュー」という笛のような呼吸音の症状が見られますが、重度になると「ゼーゼー」とガチョウの鳴き声のような音がするようになります。

気管虚脱はストレスにもなる病気です。肥満にならないように適度に遊んで、愛猫が運動不足にならないようにしましょう。

猫の痩せ過ぎによるリスクや病気

肥満は猫の体に大きな負担をかけますが、痩せ過ぎもまた猫の命が危険な状態になりやすいです。

猫が痩せるときは危険な病気の兆候であることが多く見られます。もしも愛猫が痩せてきたと感じたら、動物病院で健康診断を受けましょう。

早期の段階で病気が発見できれば、早期の治療が可能になります。特に食事を摂取しなくなると命に関わる状態に陥りますので、おかしいと感じたら直ぐに行動に移すようにしましょう。

リンパ腫

リンパ腫は血液や脾臓や骨髄などに分布するリンパ組織に発生する悪性の腫瘍です。血液細胞は体中に存在するため、体のいたるところで発生が認められるでしょう。

リンパ組織は体の免疫作用を司る組織のため、症状が進行するにつれて健康に大きな影響を及ぼします。

リンパ腫にはいくつかの種類がありますが、胃腸管リンパ腫は下痢、嘔吐、食欲不振になります。逆に食事を食べているのに痩せてしまうこともあるでしょう。

特に猫はリンパ腫が発生しやすい動物です。早期発見のためにも、痩せてきたと感じたら早めに動物病院に連れて行きましょう。

慢性腎不全

腎臓は老廃物を体外に排出するためにろ過する重要な器官ですが、腎不全になるとその機能が上手く働かなくなります。

その結果、体内に老廃物が蓄積されて、体のさまざまな部位で炎症が起きたり、貧血になりやすくなります。

慢性腎不全の主な症状は、食欲不振、嘔吐、多飲多尿などがあります。体重の減少により痩せ細ったり、毛艶がなくなるなどの症状も見られるでしょう。

腎不全が進行すると尿がでなくなり、高血圧などの他の病気も発症します。猫は慢性腎不全が発症しやすく、宿命の病気とも言っても過言ではありません。

特に高齢猫に大変多い病気なので、水を多く飲むようになったり食欲の減少が見られたら要注意です。

肝リピドーシス

肝リピドーシスは肝臓に脂肪が蓄積し、肝機能障害を起こすいわば脂肪肝のことです。肝臓は解毒作用、ビタミンやホルモンの生成、タンパク質などの合成や分解などさまざまな役割を担っています。

肝リピドーシスになると、その機能が正常に働かなくなり、さまざまな病気を発症するようになるでしょう。

主な症状は黄疸、嘔吐や下痢、食欲不振、脱水などがあります。症状が進行すると、痙攣や意識障害などの神経障害が起こる可能性もあるでしょう。

しかし、肝臓の病気は症状が出るまでに時間がかかり、早期発見が難しい器官です。定期的に健康診断を受けて、早期発見に繋がるようにしましょう。

猫の太り過ぎ・痩せ過ぎを判断する方法

猫は猫種や性別によって体型に個体差があります。特に子猫は日々成長しているため、週齢や月齢でどんどん変化していきます。

パッと見で太り過ぎ、または痩せ過ぎと感じたのに健康診断を受けたら適正ということもあるでしょう。

成猫もお腹にたるみ(ルーズスキン)があるのが普通の動物です。ぽっちゃり体型だと思っていたら痩せていた、ということもあります。

見た目だけで判断せずに、さまざまな角度で確認して判断するようにしましょう。

体重だけで太り過ぎ・痩せ過ぎを判断することはできない

猫種によっても成長される想定サイズは異なりますし、同じ猫種でも個体差があり、それぞれ適正体重が異なります。

基本的には人間と同じように体格が大きくなるほど、適正な体重も重くなるでしょう。

しかし猫種や個体差により差があるため、全ての猫が同じ数値で判断することはできません。

そのため、猫には体重の他にも、後述のボディコンディションスコア(BCS)という指標があります。

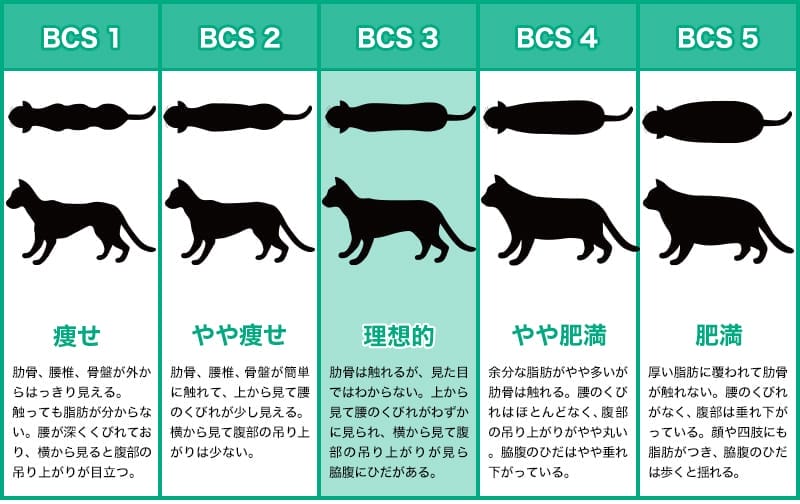

ボディコンディションスコアで判断する

ボディコンディションスコア(BSC)は見た目と触った時の感触で、5段階に分けて評価します。

背中や脇腹を触った時に肋骨の感触が感じられる程度が理想的(BSC3)と言われています。

見た目で肋骨や腰椎が確認出来る場合は痩せている(BSC1~2)、逆に触っても肋骨がわかりにくい場合は太っている(BSC4~5)ことになります。

もしも判断がつきにくい時は、獣医師と一緒に確認すると良いです。

猫種ごとのおおまかな平均体重

猫は多種多様な品種がいることから、適正な体重もさまざまです。一般的によくお迎えされる品種の平均体重は、成長が落ち着く満1歳頃の体重が基準になります。

メインクーンやラグドールのような大型猫は、2歳~3歳頃の体重が基準になりがち。小型猫種の平均的な体重は2kg~5kg前後、中型猫種は3kg~5kg前後、大型猫種は6kg~10kg前後になります。

しかし、小型猫でも中型猫と同等の体重であったり、中型猫でも大型猫と同等の体重が適正になることもあり、全ての猫に当てはまるわけではありません。これらの数字は、あくまで目安として考えるのが良いでしょう。

猫の体重を継続的に量るべき理由

猫の体重を継続的に計ることは、猫の健康状態を維持することに繋がります。人間からすると、たった数gの体重の変化でも猫にとっては大きな変化です。

例えば平均体重が3kgの子の体重が3.3kgになると肥満気味となり、たった数グラムの増減が人間に換算するとkg単位の変化に相当することも少なくありません。

最近は動物用の体重計も手に入りやすくなりました。愛猫の体重管理のためにも、家庭でいつでも体重を測れる環境を整えておくと良いでしょう。

体重の変化に気づきやすい

日常的に体重を測るようにすると、体重の変化に気がつきやすくなります。

愛猫の体重を知っておくことは肥満や痩せ過ぎの早期発見だけでなく、日常的なフードやおやつの量の調節にも役立ちます。

ノートやカレンダーに記録するようにすると、以前の体重と比較できて健康チェックもしやすくなるでしょう。

特に子猫の頃は毎日体重が変化します。愛猫の成長記録にもなりますので、こまめな体重計測をおすすめします。

病気の予兆に気づきやすい

体重管理は愛猫の健康を維持するのに最適です。肥満や痩せ過ぎ防止だけでなく、猫が発症しやすい糖尿病や慢性腎不全も体重に変化が現れます。

病気の治療のための服薬も体重のチェックは欠かせません。

フードを食べているのに痩せていたり、逆にあまり食べていないのに体重が増えている時は、何かしらの病気を発症している可能性があります。病気の早期発見のためにも1か月に一度は体重を測るようにしましょう。

太り気味の猫の対処法

猫の肥満はそのままにしておくと、命の危険に関わる可能性があります。循環器や泌尿器の病気を発症しやすくなり、心臓や関節への負担も大きくなります。

脂肪が邪魔して毛づくろいもままならなくなることもあり、体を清潔に保てなくなることだってあるのです。麻酔も効果が薄くなることもあり、良いことはありません。

もしも愛猫が太り気味になった時は、手遅れになる前に早めに対処して適切な体重に戻すように努めましょう。

食事量の見直し

肥満になる大きな原因のひとつは食べ過ぎです。猫の週齢や月齢、品種によって必要な摂取カロリーは違いますが、一日に必要な摂取カロリーを超えてしまうと脂肪になって蓄積されるでしょう。

フードの量を見直したり与えているおやつを控えたりするなど摂取カロリーを減らすことで、ダイエットすることができます。

しかし急激なダイエットは、体の負担になり精神的ストレスにもなるため、よくありません。

フードの量を1割程度減らして様子見をしたり、体重をこまめに測ったりしながら、根気よく食事量を改善するようにしましょう。

体重の目標設定とカロリー計算

まずはかかりつけの獣医師に相談し、愛猫の適正体重を確認しましょう。一般的に、現在の体重から1か月に1~2%の減量が理想的とされています。これを踏まえ、猫の1日に必要なカロリー(必要エネルギー量)を計算します。

活動係数

愛犬の1日あたりのフードの量

g

2回に分けて与える場合 g/1回

3回に分けて与える場合 g/1回

4回に分けて与える場合 g/1回

愛犬の1日あたりに必要なカロリー

kcal

正確な計量の徹底

毎日の食事量を正確に管理するには、デジタルスケール(キッチンスケール)の使用を強く推奨します。計量カップは猫のドライフードの粒の大きさによって誤差が生じやすく、正確なカロリー管理が難しくなります。

フード自体の見直し

フードは販売しているメーカーにより原材料も製法も違います。そのために総合栄養食のフードでも、一食に含まれているカロリーは厳密にはさまざまです。

フードそのものを見直すことで一日の摂取カロリーを抑えることもできるでしょう。

最近はカロリーを控えた低糖質フードや低脂質フードも販売されています。ダイエットフードも上手に利用して、愛猫の摂取カロリーを減らせるように努めましょう。

「減量用フード」の選び方

- 低カロリー・高タンパク質・高食物繊維: 減量用フードは、一般的なフードよりもカロリーが抑えられているだけでなく、筋肉量を維持するための高タンパク質、満腹感を与えて空腹感を和らげる高食物繊維が豊富に含まれています。

- ウェットフードの活用: ウェットフードは、ドライフードに比べて水分量が非常に多いため、同じ量でも満腹感を得やすく、減量中の猫に適しています。ドライフードと混ぜて与えるのも効果的です。

安全なフードの切り替え方法

急なフードの変更は、猫が食べなくなったり、下痢や嘔吐の原因になったりすることがあります。

1週間から10日程度の時間をかけ、既存のフードに新しいフードを少しずつ混ぜていき、徐々に新しいフードの割合を増やしていくようにしましょう。

食事の与え方の見直し

猫は1日の中で数回に分けて食事をする、という習性があります。しかし、いつも食べていた食事の回数を急に減らすと猫の生活習慣に影響を与えてしまい、ストレスを感じてしまうかもしれません。

ダイエットを行う時は食事の回数を減らさずに、一食の量を減らすようにしましょう。一気食いする子には、知育玩具や早食いが出来ない食器を利用するのも効果的です。

愛猫がストレスを感じないダイエットを試行錯誤しながら、徐々に食事を改善するようにしましょう。

食事回数を増やす

1日の食事量は変えずに、食事の回数を増やして数回に分けて与える方法を試してみましょう。これにより、猫は常に空腹感を覚えることがなくなり、代謝を活発に保つ効果も期待できます。

知育玩具の活用

置き餌ではなく、フードを知育玩具(フードボールやパズルフィーダーなど)に入れて与えます。これにより、猫は遊びながら食事を摂ることができ、早食いを防ぎ、食事に時間をかけることで満足感も高まります。

おやつの管理

おやつは、1日の総摂取カロリーの10%以内を目安に与えましょう。市販のおやつではなく、低カロリーな猫用のおやつや、ゆでたササミ、茹でたブロッコリーなど、安全な食材を少量与えるのも良いでしょう。

運動量を増やす

消費カロリーよりも摂取カロリーが多いことで脂肪は蓄積されます。食事の見直しと共に運動もさせることで、脂肪を消費させることは効果的なダイエットが見込めます。

猫じゃらしやおもちゃを利用して、毎日運動させるようにしましょう。

ただし無理やり長時間運動させると関節や心臓への負担になってしまい、逆によくありません。猫の品種や年齢、基礎疾患の有無によっても適した運動量は違ってきます。

短時間の遊びを数回に分けて行うなど、無理のないダイエットを行うようにしましょう。

狩猟本能を刺激する遊び

猫じゃらしやボール、羽のおもちゃなどを使って、獲物を追いかけるような動きをさせます。上下に動かす、隠す、急に止めるといった工夫で、猫の興味を引きつけ、効率的に運動させることができます。

遊びの頻度と時間

運動は猫の生活リズムに合わせて行いましょう。猫が最も活発になる明け方や夕方に、1回10分~15分程度の遊びを1日に数回取り入れるのが効果的です。

生活環境の工夫

室内で過ごす時間を楽しく過ごせるよう、キャットタワーや、窓から外を眺められる見晴らしの良い場所、隠れ家になるトンネルなどを設置することで、自然と体を動かせる環境を作りましょう。

痩せ気味の猫の対処法

肥満もよくありませんが、痩せ気味もまた猫の体によくないでしょう。適度な脂肪がないと体力の低下や心身の虚弱に繋がりかねません。

怪我や病気で手術が必要になったときに、麻酔などの弊害になる可能性もあります。食事を改善したりストレスを取り除くことで体重の増加が見込めます。

愛猫が健康的に日々を過ごせるように、適切な体重まで増えるように工夫をしましょう。

食事量の見直し

猫の痩せる原因のひとつに、摂取カロリーが足りないことが考えられます。

猫は年齢や猫種により必要な摂取カロリーが変わってきます。成長に合わせて、フードの量や回数を見直すことで体重の改善が可能でしょう。

ただし、いつでも自由に摂取できるようにすると、今度は肥満になる可能性が高まります。

少しずつフードの量を増やしたり食事の回数を増やすなど、体重を測定しながら改善するようにしましょう。

正確な食事量の記録

1日に与えたフードの量だけでなく、猫が実際に食べた量を正確に記録しましょう。これにより、客観的なデータに基づき、獣医師に相談する際に具体的な情報を提供できます。

1日の必要カロリーを計算

痩せ気味の猫には、現在の体重を維持するためのカロリーではなく、理想体重に戻すためのカロリーが必要です。かかりつけの獣医師と相談し、理想体重を設定した上で、その体重を維持するために必要なカロリーを算出し、食事量を調整しましょう。

少量頻回給与

1回の食事量を少なくし、回数を増やす「少量頻回給与」を試してみましょう。これにより、猫の胃腸への負担を減らし、食欲不振の改善に繋がる場合があります。

フード自体の見直し

年齢や猫種に合わせた総合栄養食でも、食事にこだわって食が進まない子もいます。そのときは同じメーカーのフードでも味を変えたり、ウェットフードに変更することで食欲増進に繋がることもあります。

もしもメーカーそのものを変更する時は、高タンパク質・低炭水化物のフードを選ぶようにしましょう。

ただし突然フードを切り替えると消化不良を起こして、お腹を壊してしまう場合があります。

フードを変更する時はそれまで与えていたフードに混ぜたり、少量ずつ試すなど注意しながら徐々に変更するようにしましょう。

高カロリー・高嗜好性のフードを選ぶ

- 高カロリー: 少量でも多くのエネルギーを摂取できるよう、高カロリーのフードを選びます。子猫用や高齢猫用の療法食など、成長や特定の健康状態に合わせたフードは、高カロリーである場合が多いです。

- 高嗜好性: 普段与えているドライフードに、猫が好むトッピングを少量加えることで、食欲を刺激します。また、ウェットフードは、ドライフードより嗜好性が高いため、積極的に取り入れると良いでしょう。

フードの匂いを強くする

猫は嗅覚が非常に優れているため、フードの匂いを強くすることで食欲を刺激できます。

- 温める: レンジで数十秒温める(熱すぎないように注意!)と、香りが立ち、食いつきが良くなります。

- 水分を加える: 少し水を加えてふやかすことで、香りが強くなります。

- フードの種類を変える: いつもと違う香りのフードを試してみるのも一つの手です。

食事の与え方の見直し

猫はフードの匂いで食欲が刺激されますので、電子レンジで少し温めると匂いが強くなり、食いつきが良くなることもあります。

ドライフードにムースタイプやスープタイプのフードをトッピングするのも効果的でしょう。神経質な子は、食事を与える場所を変更するのもひとつの手段です。

静かな場所でフードを与えるようにしたり、多頭飼いの場合は一匹でゆっくり食事ができるように工夫することで食欲の改善が期待できるでしょう。

食事環境の見直し

猫が安心して食事ができる、静かで落ち着いた場所で与えましょう。他のペットや家族から離れた場所にするなど、猫にとってストレスのない環境を整えます。

食器の工夫

ひげが当たることを嫌がる猫もいるため、平らで浅い皿を使うことで、猫が快適に食事ができるようになります。また、食器を常に清潔に保つことも重要です。

遊びと食事の組み合わせ

食事の前に少しだけおもちゃで遊んであげ、適度な空腹感と興奮状態を作ることで、食欲が増す場合があります。

強制給餌は最後の手段

食欲がないからといって、無理やり口を開けてフードを食べさせる「強制給餌」は、猫に強いストレスを与え、より一層食欲不振を招く可能性があります。これは獣医師の指示があった場合のみ行うべき最終手段です。

この記事の執筆者

ライター/愛玩動物飼養管理士/トリマー/グルーマー/ベテリナリーテクニシャンズ

地元の動物園や水族館に観察しに行ったり、遠方の生物イベントまで足を運んだりしています。

現在は、保護猫と拾い猫の下僕。毎日布団の奪い合いをしています。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)