多くの飼い主さんは猫と長年暮らしていく中で、愛猫の怪我や病気などさまざまな健康問題を抱えるでしょう。

その中でも猫の食欲が無くなってしまったり、ドライフードや缶詰フードを噛んで食べることが難しくなる場面もあります。

そんなときには、獣医師の指示に基づいて“流動食”を与えることがあるのです。

この記事ではそんな流動食について、

- 流動食が必要になる状況

- 流動食の種類

- 流動食の与え方、注意点

の大きく3つのポイントに分けて解説をしています。

この記事の結論

- 流動食は通常のフードが食べられないときに使われる、栄養補給目的のフード

- 流動食は液状だけでなく、ジェル状やペースト状のものもある

- 流動食は自己判断であげるのではなく、獣医師の判断の下で決める

- 強制給餌が必要なケースでは、流動食が必要になることもある

獣医師/ペット管理栄養士/ペット用品取扱士

現在ではオンラインペットショップを運営する25Holdings Japanにてグローバル全体の自社ブランドの商品開発をする傍ら、”現役の臨床医”であり続けることにこだわり非常勤獣医師として動物病院に勤務も続ける。

目次

猫の流動食とは?

猫の流動食とは、ドライフードやウェットフードでも食べられないというときに、栄養補給ができるよう作られたドロドロとした液状のフードのこと。

流動食では食欲不振によって栄養が不足してしまったり、水分が不足してしまったり、というケースに対応することができます。

液状のもの、ジェル状のもの、ペースト状のものなど、流動食とは言ってもその形状はさまざま。

流動食といえば液状のものをイメージするかと思いますが、液状だけではなく固形以外のさまざまな形状が存在します。

猫に流動食が必要な状況

猫に対して流動食を必要とするかどうかは、最終的な判断は獣医師が行います。そのため自己判断で与える必要はありません。

流動食が必要になるケースにはさまざまな状況が考えられますが、その中でも代表的な例をご紹介します。

主に病気やケガのとき、または老化によってどうしても食べられないようなときに使われます。

口周りの異常

食べ物を食べる入り口となる口腔内に歯周病や口内炎、はたまた腫瘍などが原因となり、異常が発生。

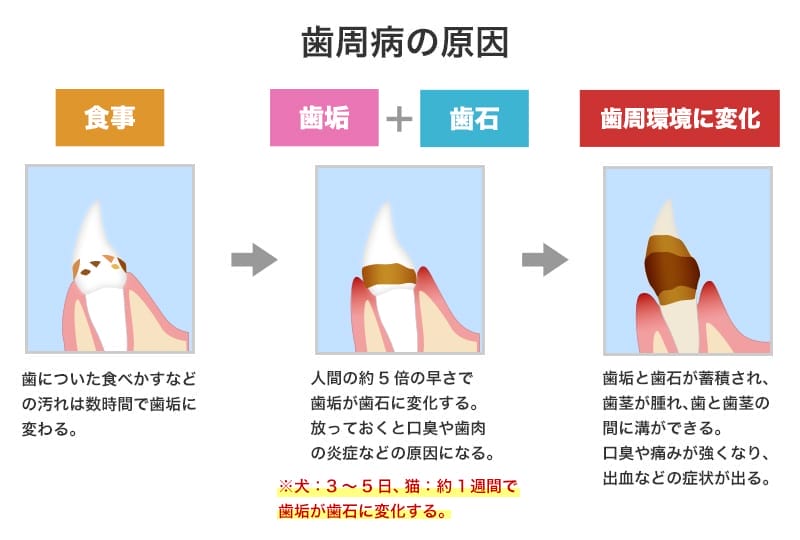

猫にも歯磨きは必要なもので、歯ブラシによって歯垢を落とさなければすぐ歯石に変わり、歯周病になります。

歯周病が進行していくと口腔内に痛みを噛んるようになり、食事すらも嫌がるようになることがあるのです。

そうすると食べ物をうまく摂食できなくなるため、流動食をおすすめされることがあります。

食欲低下・消化不良

胃腸炎や腎臓病など、何らかの基礎疾患が原因で食欲不振や頻回の嘔吐、下痢を起こしているときにも該当します。

体調が良くないときに無理して消化しなければいけないドライフードを食べるよりも、消化の良いフードの方が良いです。

このようなケースでも食事をうまく消化・吸収ができないため、流動食を選択せざるを得ないでしょう。

効率的な栄養補給

手術を受けた直後や消化機能が弱い状態で、消化管に大きな負担をかけずに素早く栄養を補給したい場合。

食欲不振、嘔吐や下痢に関しては、消化管に関係なくさまざまな病気で起こりうることがあります。

流動食が必要になるケースの多くが消化管の病気に関連しています。

猫に流動食を与えることになる背景

猫に流動食を与えるケースはさまざまであり、それぞれの状況に応じた流動食の選択と与え方が重要になります。以下に主なケースと、推奨される流動食、与え方の注意点を詳しく解説します。

1. 腎臓病(慢性腎臓病)

慢性腎臓病の猫は、腎機能の低下によりリンやタンパク質の摂取制限が必要となる場合があります。流動食もこの制限に対応したものが推奨されます。

推奨される流動食

- 低リン・低タンパク質に調整された療法食(リキッドタイプ、パウダータイプを水で溶かすものなど)。

与え方の注意点

少量ずつ頻回に: 一度に多くの量を与えると吐き戻してしまう可能性があるため、少量ずつ1日に数回に分けて与えるのが基本です。

体温程度に温める: 冷たい流動食は猫が嫌がることがあるため、人肌程度に温めて与えると嗜好性が上がります。

獣医師の指示に従う: 腎臓病の進行度合いによって必要な栄養バランスが異なるため、必ず獣医師の指導のもと、適切な流動食を選び、給与量を守ることが重要です。

2. 口腔内の問題(口内炎、歯周病、腫瘍など)

口腔内に痛みや炎症がある場合、固形物を食べることが困難になります。このため、口に負担をかけずに栄養を摂取できる流動食が有効です。

推奨される流動食

- ウェットフードをミキサーなどで液状にしたもの:市販のウェットフードを水やぬるま湯で柔らかくし、ミキサーにかけることで、口当たりが良く、飲み込みやすい状態にできます。

- 市販の総合栄養食タイプのリキッドフード:栄養バランスが調整されているため、手作りの手間を省きつつ、必要な栄養を確保できます。

- 嗜好性が高いもの:口腔内に問題がある猫は食欲が低下しやすいため、香りや味に工夫が凝らされた嗜好性の高いものを選ぶと良いでしょう。

与え方の注意点

シリンジやスポイトを使用: スプーンで食べられない場合は、シリンジやスポイトを使って口の端から少量ずつゆっくりと与えます。

誤嚥に注意: 急いで流し込むと気管に入ってしまう可能性があるため、猫が飲み込んだことを確認しながら慎重に与えてください。

無理強いしない: 口腔内に痛みがあるため、無理に与えようとするとさらに食事が嫌いになってしまう可能性があります。猫の様子を見ながら、嫌がらない範囲で与えることが大切です。

口周りを清潔に: 食後は口の周りが汚れることがあるため、濡らしたタオルなどで優しく拭き取ってあげましょう。

3. 術後

手術後の猫は、全身麻酔の影響や術部の痛み、食欲不振などにより、一時的に固形物を食べられないことがあります。早期の栄養摂取は回復を早める上で重要です。

推奨される流動食

- 高カロリー・高栄養の流動食:術後は体の回復に多くのエネルギーを必要とするため、少量で効率よく栄養を摂取できる流動食が適しています。

- 消化しやすいもの:術後は消化機能が低下していることもあるため、消化吸収が良い成分の流動食が望ましいです。

- 獣医師の指示による療法食: 手術の内容によっては、特定の栄養素に配慮した療法食が推奨される場合があります。

与え方の注意点

術後早期からの給与: 獣医師の指示があれば、術後数時間以内に少量の水や流動食を試み、消化管の動きを促すことが回復に繋がることがあります。

吐き気や嘔吐の有無を確認: 吐き気がある場合は、無理に与えると嘔吐を誘発してしまうため、獣医師に相談してください。

チューブフィーディング: 食欲が全くない場合や、口からの摂取が難しい場合は、鼻腔食道チューブや胃ろうチューブなどを設置して、チューブフィーディング(経腸栄養法)を行うこともあります。この場合、チューブの管理方法や流動食の注入方法について、獣医師から詳細な指導を受ける必要があります。

水分補給の徹底: 術後は脱水になりやすいため、流動食とともに十分な水分補給を心がけましょう。飲水量が少ない場合は、経口補水液やウェットフードのスープなどを利用することも検討します。

猫の流動食の種類

流動食には、缶詰やパウチ、ボトルのタイプなどさまざまな種類があります。

栄養バランスを考えると市販のものが一般的ですが、手作りすることもできます。

ここでは動物病院などからも処方されることが多い、代表的な猫の流動食をご紹介します。

ロイヤルカナン クリティカル リキッド

この2種類の流動食は動物病院から処方されることも多いので、目にされたことがある飼い主さんもいらっしゃると思います。

クリティカルリキッドは疾病回復期、手術後などの栄養要求量が高まっている犬や猫に給与する目的で特別に調製されています。

対してリーナルリキッドは猫に多い腎臓病の療法食として設計されており、リンやタンパク質の含有量などが調節されている流動食になります。

猫の健康状態に合わせて適した種類を選ぶことができ、蓋部分にシリンジを直接差して吸引する構造になっているため与える時も清潔な状態を保つことができるメリットがあります。

| 対象年齢 | 全年齢 |

|---|---|

| 内容量 | 600ml(200ml×3本) |

| 原産国 | フランス |

| 主原料 | 低乳糖ミルク |

| その他原材料 | マルトデキストリン、カゼインカルシウム、植物性油脂、菜種油、サンフラワーオイル、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸源)、濃縮大豆タンパク、アラキドン酸高含有植物性油脂 |

| 注意したい原材料 | なし |

| 安全性の高い添加物 | アミノ酸類(L-アルギニン、タウリン、L-システイン)、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、ミネラル類(K、P、Na、Cl、Ca、Zn、Mg、Fe、Se、Cu、Mn、I)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、B5、B1、B2、B6、A、葉酸、ビオチン、D3、B12) |

| 注意したい添加物 | なし |

| 100gあたりのカロリー | 105kcal |

| 1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 1,504円/225g |

| 定期販売 | - |

| フード目的 | 療法食 |

| フードの種類 | ウェット |

デビフペット カロリーエースプラス猫用流動食

デビフのカロリーエースプラスは高タンパク、高カロリーの設計になっている流動食です。

離乳期や老齢期など噛む力が弱く、一度にたくさん食べられなくなっている猫にもおすすめです。

完全な液体の場合、猫の状態によってはかえって誤嚥をするリスクもあります。

そういった状態の猫のためにムースタイプの少しトロミがあるバージョンもあるのが、カロリーエースプラスのユニークな特徴。猫が食べやすい形状を状態に応じて選ぶことができます。

| 対象年齢 | 全年齢 |

|---|---|

| 内容量 | 340g(85g×4個) |

| 原産国 | 日本 |

| 主原料 | 調整乳 |

| その他原材料 | 砂糖、乳たん白、鶏卵、大豆油、食塩、EPA・DHA含有精製魚油 |

| 注意したい原材料 | なし |

| 安全性の高い添加物 | 増粘多糖類、ミネラル類、アミノ酸類、ビタミン類、タウリン |

| 注意したい添加物 | なし |

| 100gあたりのカロリー | 90kcal |

| 1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 1,340円/340g |

| 定期販売 | - |

| フード目的 | 総合栄養食 |

| フードの種類 | ウェット |

森乳サンワールド チューブダイエット ハイカロリー

チューブダイエットはパウダー状になっている流動食になります。

高タンパク(43.0%以上)ながら消化性にも優れた原材料を選んで作られ、タウリン、アルギニン、L-カルニチンなども配合されており猫の肝脂肪症(肝リピドーシス)や胆管炎等にも配慮されています。

このフードの最大の特徴は、パウダー状に作られていること。流動食として与えるときは水を加える必要があるのですが、添加する水の量は自由に調節できます。

完全な液体からムース状まで、これひとつで病態の変化に合わせて細かく給与方法を変更できるので非常に便利です。

| 対象年齢 | - |

|---|---|

| 内容量 | 400g(20g×20包) |

| 原産国 | 日本 |

| 主原料 | 乳類 |

| その他原材料 | 中鎖脂肪酸(MCT)含有粉末油脂、でん粉分解物、卵黄粉末、チキンレバーパウダー、酵母エキスパウダー、ブドウ糖、二酸化ケイ素、乾燥酵母 |

| 注意したい原材料 | なし |

| 安全性の高い添加物 | ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、アミノ酸類(L-アルギニン、DL-メチオニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、タウリン)、ビタミン類(A、D、K、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、コリン、L-カルニチン)、ブドウ糖、二酸化ケイ素、香料(バニラミクロン) |

| 注意したい添加物 | 香料 |

| 100gあたりのカロリー | 510kcal |

| 1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 756円/46g |

| 定期販売 | - |

| フード目的 | 療法食 |

| フードの種類 | ウェット |

愛猫に流動食を与えるかどうかの判断基準は獣医師が行う

通常、健康な猫の場合に流動食が必要になるケースは考えづらく、通常のキャットフードが食べられないときに使用します。

そのため、自己判断で流動食の使用を決めるのではなく、実際には動物病院を受診して獣医師の判断を仰ぎましょう。

流動食が必要になるケースでは、ドライフードはもちろんウェットフードでも食べられないケースなので、自己判断は危険です。

必ず獣医師の判断を聞いた上で、何を与えるべきか、食事はどうすべきかを確認しましょう。

猫の流動食の与え方・注意すべきポイント

流動食の与え方にはいくつかのパターンとそれぞれ注意点があります。実際に流動食を始める際には、獣医師から細かな説明があると思いますので、しっかり確認しておきましょう。

お皿から自力で食べられる場合

猫が自分自身でお皿から舐めて食べられる場合は、流動食をそのままお皿に入れてあげましょう。このとき、注意すべき点としては以下のようなポイントがあります。

- 食器を置く位置や食器の深さ猫が食べやすいように調整する

- 流動食は細菌が繁殖しやすいので、食器は毎回洗って清潔を保つ

猫用の食器は位置や深さ、傾き度などにも注意して、それぞれ適したものを選びましょう。

飼い主さんが口から飲ませる場合

飼い主さんがシリンジなどを使って口から飲ませる際は、しっかりと猫の体を支えてあげながら口元から少しずつ食べさせてあげるようにしましょう。

- 猫の口がちゃんと動いて飲み込めているかを確認する

- 一度に大量に飲ませずに、細かく分けながら与える

- 温め過ぎた流動食は火傷を起こすことがあるので温度に注意する

注意点としては上記のようなポイントがありますので、与え方を事前に獣医師に確認しておいても良いでしょう。

温めることで香りが出るので、温めてから与えるとスムーズに食べてくれやすくなります。

しかし、温めすぎると危険。人肌程度の温かさにしておき、場合によっては冷ましてから与えるようにします。

体に設置されたチューブから与える場合

手術後や口腔内疾患などで、直接口から食べることができなくなってしまうこともあります。

そんなときには鼻から管を入れたり、食道や胃に直接チューブを設置してそこから食べさせることがあります。

このときの注意すべき点としては

- 一度に大量に与え過ぎず、1日の中で何度かに分ける

- フードでチューブ内部が汚れやすいので、与えたあとは水を通す

- エリザベスウェアなどの服を着せてチューブをカバーする(猫自身がチューブを噛んだり、足で抜いてしまうことがあるため)

などがあります。

より丁寧なケアが求められますので、注意点をかかりつけの獣医師に確認しておきましょう。

まとめ

流動食が必要になるケースでは、なんらかの健康問題を抱えている場合がほとんどです

そのため、まずは動物病院で獣医さんとしっかり相談しながら、健康状態に合わせた適切な流動食、与え方を考えてあげましょう。

また、与える際のそれぞれの注意点を意識しながら、少しでも異変を感じた場合はすぐに診察を受けてください。

適切な処置や指示を仰いで、愛猫にとっての最適な状態を保ってあげるようにしましょう。

この記事の執筆者・監修者

獣医師/ペット管理栄養士/ペット用品取扱士

現在ではオンラインペットショップを運営する25Holdings Japanにてグローバル全体の自社ブランドの商品開発をする傍ら、”現役の臨床医”であり続けることにこだわり非常勤獣医師として動物病院に勤務も続ける。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)