景気が下向くと小型犬の人気が上向くと言われます。確かに、経済低迷が続く日本ではここ数年、人気犬種のトップ10を小型犬が独占。

いわゆる「豆柴ブーム」も平成3年(1991年)頃に起きていて、バブル崩壊の年と符合します。

現代ではリモートワークが浸透してペットと過ごす時間が増え、日本の住宅事情も相まって小型犬人気は高まるばかり。

今や国内のペット関連ビジネスは市場規模1兆円を遥かに超えると試算されていますが、そんな中、豆柴人気は続いているのでしょうか。気になる生体価格や飼育費用も含め、豆柴の現状を調査してみました。

この記事の結論

- 豆柴の値段相場は10万円~70万円前後とかなりの値幅がある

- 日本では小型犬や超小型犬が特に人気なため、体の小さい子が高額になりがち

- 顔立ちはきつね顔よりもたぬき顔の方が人気が高く、高額になりがち

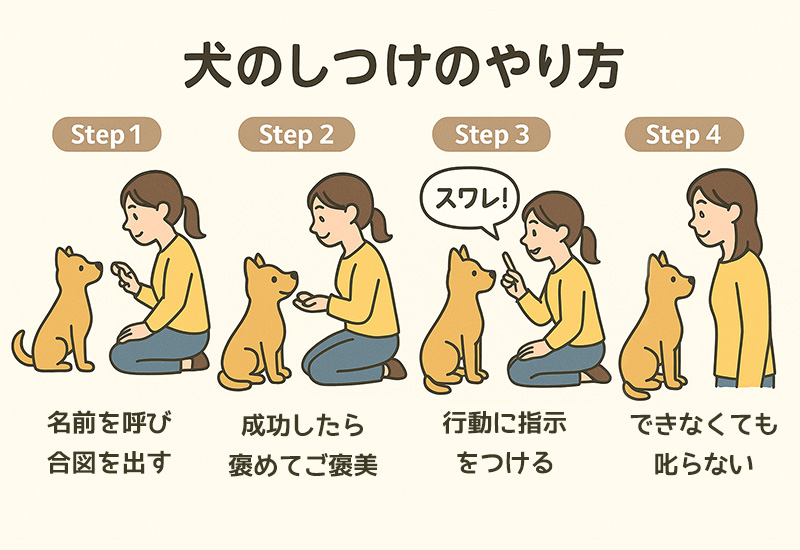

- 豆柴は小さくても猟犬としての血が流れているので、子犬の頃からしっかりしつける

目次

豆柴の値段相場は10万円~70万円前後

あるブリーダー検索サイトによると、2023年にサイト内掲載された豆柴の子犬の平均価格は35万円前後だったそうです。

ペットショップや専門ブリーダーの価格は10万円~70万円前後まであり、かなり幅広くなっています。

中には100万円以上の値を付ける子犬もいて、市場での豆柴人気はまだまだ続いていると言えるでしょう。数億円という価格帯になっている豆柴なども存在します。

犬種の中でもかなり価格幅の多い豆柴(小さい柴犬)ですが、柴犬人気も高く価格が高騰しています。

豆柴は標準的な柴犬よりも高値の傾向

一般的な柴犬の平均価格が20万円前後だそうですから、35万円前後の豆柴のほうが高値ということになります。1936年(昭和11年)、柴犬は天然記念物に指定されています。

一方、豆柴は小型の柴犬同士の交配から生まれたとされ、サイズが小さい柴犬の仲間に過ぎません。

むしろ、純粋犬種の犬籍登録などを行う一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)は、基準体高を逸脱する小さな個体は柴犬と認められないとしています。

柴犬の基準体高(天然記念物柴犬保存会の柴犬標準)

| 男の子 | 39.5cm |

| 女の子 | 36.5cm |

豆柴は小さければ小さいほど人気も値段も高く、天然記念物として規定通りの柴犬より高額というのもちょっと皮肉な話ですね。

豆柴は出産数が少ない

体の小さな豆柴は、柴犬が平均的に出産できる子どもの数に対して、やや少なくなっています。

一般的な柴犬が出産できる数は約5匹ですが、豆柴は2~3匹と少ないため、自然と生息頭数が少なくなります。

日本では小型犬や超小型犬が特に高い人気を誇っているため、体の小さな豆柴は人気になりがち。

つまり、需要と供給のバランスで言うと需要過多になっている、豆柴を欲しがっている人の方が多くなっている、というのが現状です。

豆柴の値段の決まり方と高値の要因

人気があって買い手のニーズが高いほど、市場価格は高くなります。

ペット価格も同様で、豆柴の価格相場が高いということは現在もなお豆柴の人気は高く、豆柴をお迎えしたい人がそれだけ多くいるということです。

特に以下の8つの要因が、豆柴の価格が高くなるポイントとして挙げられます。

女の子

男の子の豆柴より、おとなしくて飼いやすいと言われる女の子のほうが高値を付ける場合が多いと言われています。

もちろん、個体によって性格は異なりますが、男の子はやんちゃで活動的、女の子は優しいけれどツンデレな子が多いという傾向があるのです。

標準的な柴犬は男の子の方が高値の場合が多く、この点でも不思議なことに豆柴では逆転現象が起きています。

また、出生比率は男の子の方が多く、女の子の方が少ないために、女の子の方が高値になりがちです。

出産することができるのは女の子だけですから、人気の豆柴を出産することができる豆柴の女の子に値段をつけるなら、高値になるということも当然でしょう。

生後3か月以内

動物愛護法によって柴犬は生後49日(7週)未満の子犬の販売が禁止されていますが、生後90日以内の子犬ほど人気があり高額です。

これは豆柴に限らず、どの犬種でも幼い子犬ほど価格が高くなる傾向にあります。

せっかくお迎えするなら、できるだけ長く一緒に暮らしたいという飼い主さん心理が働くからでしょう。

とはいえ、お迎えする前に飼い主さんご自身の年齢や経済事情も考え合わせ、何年お世話できるかのシミュレーションも必要です。

豆柴は比較的長生きすると言われ、18歳まで生きるご長寿犬も多いそうですから、あえて成犬をお迎えするという選択肢もありますね。

タヌキ顔

柴犬にはキツネ顔とタヌキ顔がいて、キツネ顔はアナグマ狩りの猟犬として活躍した因幡犬をベースとする山陰柴に多いとされます。

キツネのように小さい頭部とスリムなボディを活かし、狭いアナグマの巣穴に潜り込んで狩人をサポートしてきたからです。

一方、丸みのあるタヌキ顔は日本の柴犬の多くがルーツとする信州柴や、古くから猟犬や番犬として活躍していた美濃柴に多いとされます。

ぬいぐるみのように小型で可愛い豆柴には丸顔のほうが似合うせいか、タヌキ顔の豆柴のほうが高値の傾向です。

体のサイズが小さい

成犬となってもいつまでも小さくて可愛いのが豆柴の特徴ですから、ボディサイズが小さいほど高額になります。

しかし、悪質なブリーダーの中には大きく成長させないため、給与量を減らして十分な栄養を与えず、発育不全に陥らせる業者もいます。

劣悪な環境で子犬を量産しているパピーミルのような業者にも注意が必要ですから、必ず現地に足を運んで繁殖環境を確かめましょう。

また、子犬のうちは皆小さく、成犬になったらどこまで成長するか、予測がつかない場合もあります。

豆柴も柴犬の一種です。想像以上に大きく育っても、愛犬の生涯にわたって飼い主としての愛情を持ってお世話しましょう。

毛色(特に白豆柴)

ジャパンケネルクラブ(JKC)は柴犬の正式な毛色として白を認めていませんが、ここでも豆柴の逆転現象が起きていて、白色は希少なため高価です。

生後3か月以内で白色の女の子だと60万円以上、男の子でも50万円以上する場合もあります。

白い毛の犬はアルビノ種(先天的にメラニンが欠乏する遺伝子疾患のある個体)では?と心配する方がいますが、すべての白色犬がそうではありません。

茶色の毛の犬同士を掛け合わせると茶色の犬が多く生まれるように、白豆柴同士の繁殖によって白い子が生まれる確率が高くなるのです。

ただし、アルビノ種のようにメラニンを持っていない訳ではないので、成長すると毛がうっすら色づいてくる個体も中にはいます。

血統

一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)から発行されるのは、柴犬としての血統書のみです。

一方で、豆柴人気の高まりとともに「豆柴なのに大きくなった」というトラブルも増え、一定の基準値を求める声も増えてきました。

そこで、2008年からNPO法人日本社会福祉愛犬協会(KCジャパン)が豆柴の血統書を発行。ただし、生後12か月経過後に必ず豆柴認定審査を受けることが条件です。

中には独自の血統書を付けるブリーダーもいるようですが、JKCの柴犬血統書とKCジャパンの豆柴血統書以外は信ぴょう性があるとはいえません。

豆柴に限らず血統書付きの純血犬は高額になりますが、偽の血統書を発行して高値を付ける業者には注意が必要です。

健康

これも豆柴に限らないことですが、当然ながら健康状態の良い子ほど高額です。

お迎えに際しては、その子の既往症(過去の病歴)、両親や兄弟に遺伝性の疾病発症がないかどうかも確かめておきましょう。愛犬をお迎えしたら、1週間以内に動物病院で健康診断してもらうことをおすすめします。

なお、生後91日以上の犬は、お迎えから30日以内に区市町村の集合注射か、動物病院で狂犬病の予防注射を受けるのが義務となっています。翌年以降は毎年1回、4月1日~6月30日の間に狂犬病予防接種を受けさせましょう。

優良ブリーダー

KCジャパン発行の豆柴血統書を提供できるブリーダーなら優秀と言え、こうしたブリーダーからのお迎えは高額になります。

なお、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)によって、営利目的の動物取扱業を営むには第一種動物取扱業の登録が必要とされています。

また、営利を目的としない場合でも、専用の飼養施設を設けて業として一定数以上の動物を取り扱う場合、第二種動物取扱業の届出が必要です。

さらに、第一種動物取扱業者には動物販売に際し、購入者に対して行うべき「対面説明が必要な18項目」も動物愛護管理法によって定められています。

お迎えする際は必ず販売される現地へ足を運び、18項目の説明を受けましょう。

認定団体への登録と基準の維持

豆柴は、日本犬保存会のような伝統的な柴犬の血統を管理する団体では、独立した犬種として公認されていません。

しかし、KCジャパン(日本社会福祉愛犬協会)などの一部の団体が独自の基準を設け、豆柴として認定・登録を行っています。

認定基準の厳しさ

豆柴として認定されるには、親犬が豆柴であること、そして生まれた子犬が成長しても特定の体高・体重の基準(例:KCジャパンでは男の子30~34cm、女の子28~32cm)をクリアする必要があります。

この厳格な基準を満たす個体を選別し、繁殖させるには、専門的な知識と経験が不可欠です。

血統の管理

豆柴の定義が曖昧な中で、健全な血統を維持し、遺伝的な疾患のリスクを低減させるためには、綿密な血統管理が求められます。

これは、単に小さい柴犬同士を掛け合わせれば良いというものではなく、何代にもわたる計画的な繁殖が必要です。

小柄な個体を選別する手間とコスト

豆柴は、柴犬の中から特に小柄な個体を選抜して繁殖することで生まれます。

出産数の少なさ

一般的に、体が小さい犬種は一度の出産で生まれる子犬の数が少ない傾向にあります。豆柴も例外ではなく、標準的な柴犬に比べて一度の出産で生まれる子犬の数が少ないため、希少性が高まります。

成長過程での選別

生まれたばかりの子犬は、将来的に豆柴のサイズ基準を満たすかどうかを正確に判断するのが難しい場合があります。

ブリーダーは、子犬が成長する過程で、定期的に体高や体重を測定し、豆柴の基準に合致するかどうかを慎重に見極める必要があります。この選別には時間と労力がかかります。

健全な繁殖の難しさ

無理な小型化は、健康問題を引き起こすリスクを高める可能性があります。そのため、優良なブリーダーは、健康な豆柴を繁殖させるために、親犬の健康状態や遺伝子検査を徹底し、無理な繁殖を避けています。これにより、繁殖にかかるコストも高くなります。

専門的な飼育環境とケア

小柄な豆柴の子犬は、特にデリケートな管理が必要です。

徹底した健康管理

小柄な分、体調の変化に敏感な場合があり、子犬期の健康管理には細心の注意が払われます。適切な栄養管理や温度管理、衛生管理など、専門的な知識に基づいたケアが必要です。

人件費と設備費

健全な豆柴を育てるためには、ブリーダーの専門知識と経験、そして子犬一頭一頭にかけられる時間が必要です。また、適切な飼育環境を整えるための設備投資も欠かせません。

これらの要因が複合的に作用し、豆柴は標準的な柴犬よりも高値で取引される傾向にあるのです。安価な豆柴には、無理な繁殖や不適切な飼育環境で育った、健康上の問題を抱える個体であるリスクも考えられます。

信頼できるブリーダーや専門店から、適切な価格で健康な豆柴を迎えることが、飼い主にとっても愛犬にとっても最良の選択と言えるでしょう。

お迎え前に知りたい豆柴の基本情報

豆柴は柴犬の仲間ですから、柴犬のルーツをたどると行き着くとされる 「石州犬(せきしゅうけん)、石見犬(いわみけん)」が祖先と考えられます。

昭和20年代頃まで島根県益田市美都町(みとちょう)に生息し、猟犬として元気に野山を駆け回っていた純日本犬です。

性格や習性も柴犬の特徴とほぼ同じですが、その小さな体型ゆえに一緒に暮らしていくための注意点もあります。

さまざまな説がある豆柴誕生の歴史

豆柴の誕生には、実は諸説あります。

- 縄文時代から狩猟犬として人間と暮らしてきた小型の柴犬がすでに存在し、それを原型とする説。

- 小さな柴犬同士を交配した結果、生まれた小型の柴犬を「小柴」と呼び、これと同類であるとする説。

- 昭和25年頃から繁殖に取り組んだ京都の柴犬愛好家が、「豆柴」の名称で呼んだのを発端とする説。…etc.

すべての説がつながり、からみ合って、現在の豆柴が誕生したのかもしれません。

豆柴がマスコミのメディアで盛んに取り上げられ、ブームが起きたのは平成3年(1991年)頃とされています。

KCジャパンが定める豆柴のボディサイズ(体高・体重)

豆柴血統書の発行を行っているKCジャパンでは、豆柴の体高を男の子30cm~34cm、女の子28cm~32cmと規定しています。

男の子・女の子ともに体高の下限値は25cmですが、25cm以下でも心身ともに健康な犬であれば合格とするとのことです。

| 体高 | 男の子:30cm~34cm 女の子:28cm~32cm |

| 体重 | 4kg~6kg |

もともと柴犬の柴とは野山の低木や雑草を指し、そこには「小さい」という意味も含まれていました。

日本犬保存協会は柴犬を小型犬に分類し、豆柴・小柴については柴犬が持つ日本犬としての本来の姿を否定するものとして否認しています。

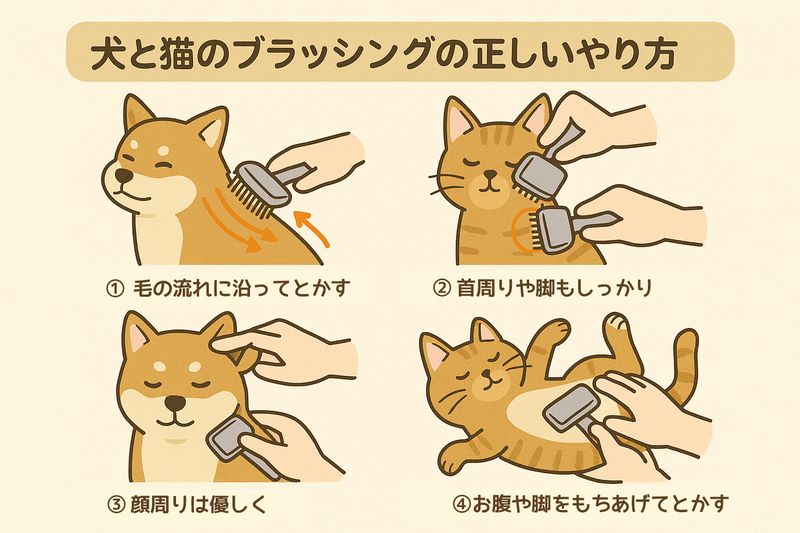

小さいながらも豆柴の被毛はダブルコート

豆柴も柴犬同様、オーバーコート(上毛)とアンダーコート(下毛)の二重構造のダブルコート。小さいボディサイズながらも春秋の換毛期には驚くほど抜け毛があります。

毛色の種類も、基本的には柴犬と同じ。最もポピュラーなのが「赤」と呼ばれる赤みがかった茶色でしょう。

- 赤(赤みがかった茶色)

- 黒

- 胡麻(赤、黒、白の3色が混ざった毛色)

- 白

赤と黒は、あご下から胸元、お腹からしっぽの先まで白い「裏白(うらじろ)」が理想的とされています。

小さいながらも独立心や警戒心が強い豆柴の性格・習性

性格も柴犬同様の豆柴。小さくて可愛いのでついかまいたくなりますが、自立心が強いのでベタベタされるのは苦手です。

猟犬や番犬の血を引くため、縄張り意識が強く、飼い主さんやそのご家族以外には警戒心をあらわにします。

飼い主さんに対しては忠実で変わらぬ忠誠心がありますが、他人にはなかなかなつきにくい犬種だと言えるでしょう。

とてもお利口さんなのでしつけやトレーニングがしやすく、帰巣本能があるため迷子になりにくいとされています。

本家の柴犬よりもやや短命な豆柴の平均寿命

柴犬は長生き犬種と言われていて、平均寿命は13歳~17歳くらい。ギネス記録の最高齢は、なんと26歳8ヶ月だそうです。

これに対して豆柴の平均寿命は10歳~12歳とされ、標準的な柴犬よりもやや短くなっています。

柴犬同様、先天的な疾病を発症しにくく丈夫ですが、ダブルコートの被毛や小さな躯体のため気をつけなければいけない病気やケガもあります。

豆柴の注意したい病気

ダブルコートでゴワゴワした手触りの被毛を持つ豆柴なので、まず注意したいのが皮膚病です。

愛犬が体を執拗に掻いたり、皮膚に赤みや炎症、脱毛が見られたら、アトピー性皮膚炎や膿皮(のうひ)症などの皮膚疾患を疑いましょう。

小型犬は生まれつき骨の溝が浅いのでパテラと呼ばれる膝蓋骨脱臼になりやすく、日頃から愛犬の歩き方をよく注意して見守る必要があります。

また、柴犬が発症しやすい白内障や緑内障は、豆柴も発症しやすい疾病です。

認知症は柴犬を含む日本犬がかかりやすいと言われている病気で、行動障害により日常生活に支障が出てくるため、介護などの生活のサポートが必要になります。

豆柴の飼い方

ぬいぐるみのようにちっちゃくて可愛い豆柴ですが、しつけや訓練は必要です。

小さくても猟犬としての血が流れているので、唸り声や噛み付く習性があり、無駄吠えや噛み癖にならないよう注意しないといけません。

幸い学習能力や集中力が高く、飼い主さんに対しても従順なのでしつけやすく、お散歩やお手入れの習慣もつけやすいでしょう。

子犬期からしつけを行う

しつけは生後2~3か月を過ぎていればお迎えしたその日から早速開始すべきで、遅くて良いことはありません。

特に困りがちなトイレトレーニングに加えて、噛み癖や吠え癖などのトラブルになりがちな部分もトレーニングが必要です。

まず覚えてもらうのはトイレの場所。なかなか覚えられなくても焦ったり叱ったりしてはいけません。根気よく教え、覚えられたら思い切り褒めてあげましょう。

子犬の場合はじゃれたり興奮したり、時には愛情表現で噛むこともあります。たとえ甘噛みでも「ダメ!」と言って止めさせることです。

飼い主さんとの信頼関係が良好なら、豆柴は無駄吠えしません。もし来客などに吠えたらやはり「ダメ!」と止めさせ、止めたら思い切り褒めましょう。

どんな場面でも行動を制御できるようにしておく

「お座り」「待て」「おいで」などのコマンド(指示)の中でも、ハウスは通院や災害時の避難にも役立つので早めに覚えさせたいトレーニングです。

| お座り | お散歩中の信号待ちなどの際に飛び出さないよう、「お座り」と言ったら腰を下ろして落ち着かせる |

| 待て | ごはんやおやつの際に「待て」と言ったら待ち、「よし」と言ってから食べるようにし、拾い食いなどを防ぐ |

| おいで | 遊びやお散歩へ出かける時に「おいで」と言うことで、飼い主さんのそばへ行くといいことがあると覚えさせる |

| ハウス | 愛犬のベッドとしてクレートを用意し、「ハウス」と言ったらクレートへ行くと覚えさせる |

しつけやトレーニングはおうちの中だけでなく、お散歩中も効果的です。ご褒美のおやつなどを活用するのもいいでしょう。

マズル(口のまわりから鼻先にかけての部分)は信頼している人にしか触らせません。

また、四肢やしっぽの先を触られるのも嫌いですが、病気やケガなどの緊急事態に備えるためにも、信頼関係を築いて触ることに慣れさせましょう。

お留守番は短時間から始めて徐々に慣れさせる

豆柴は独立心が強いので、お留守番も比較的得意な犬種です。

ただいきなり長時間のお留守番をさせてしまうとストレスをかかえてしまい、問題行動を起こしてしまうこともあるので、しっかし練習をしてからお留守番をさせましょう。

犬のお留守番はハウスやトイレのしつけを終えてから始め、最初は短時間からスタートして徐々に時間を伸ばし慣れさせていきましょう。

毎日のブラッシングが理想

小さな割には驚くほど抜け毛があるのも豆柴の特徴です。春(5月~7月)と秋(9月~11月)の換毛期にはゴッソリ毛が抜けます。

特に換毛期にはしっかりブラッシングしてあげないと、毛玉になったりもつれたりと、皮膚病の原因となってしまいます。抜け毛の多いダブルコートの犬種にはスリッカーブラシがあると便利です。

体が小さな豆柴には小ぶりでクッション性があり、ピン先が皮膚を傷つけないよう丸くなっているソフトスリッカーが良いでしょう。

月に1回はシャンプーをする

細菌に感染することで発症する皮膚病にもなりやすい豆柴は、毎月1回シャンプーをしてあげましょう。

ただし、アトピー性皮膚炎なども起こしやすく皮膚が弱いので、シャンプーは低刺激のアミノ酸系のものを。

シャンプーデビューは生後3か月~4か月を過ぎて、ワクチン摂取後1週間以上経ってからが目安です。

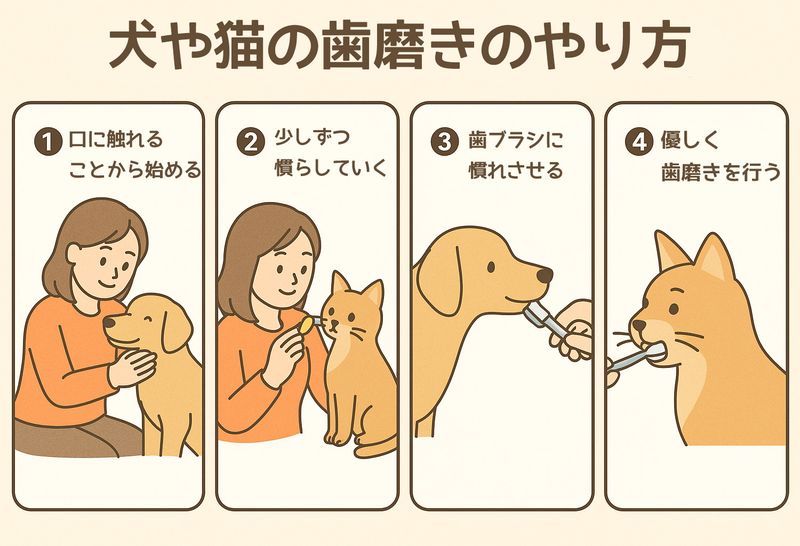

歯磨きは毎日、最低でも3日に1回行う

犬も人間と同じく歯磨きが必要です。歯磨きを怠ると歯垢や歯石が溜まり、歯周病などの病気にかかりやすくなります。

歯周病は歯が抜け落ちたり口に穴が開いてしまうなどの口腔内のトラブルに留まらず、細菌が内臓にまで到達して悪影響を及ぼす危険な病気です。

日本人は特に口腔内のケアに関して意識が低いと言われていますが、愛犬に対してケアができるのは飼い主さんだけです。歯周病を防ぐためにも歯磨きはできるだけ毎日、最低でも3日に1回は行いましょう。

毎日、1日2回30分の散歩に連れて行く

豆柴は小さくても多くの運動量を必要としているので、毎日のお散歩は重要です。お散歩は1日2回、1回30分を目安にしましょう。

なお、豆柴は体高が低く車のドライバーから見えにくいので、コントロールしやすいリードを選ぶことも重要です。

夏の焼けたアスファルトで肉球が火傷したり熱中症にかかったりしないよう、夏場は涼しい早朝や夕方以降の時間を選びましょう。

| 目安回数 | 1日2回 |

| 目安時間 | 1回30分 |

| 目安距離 | 3km~4km |

散歩後に「ハァハァ」と軽く息を切らしている程度がちょうどよいので、愛犬の疲れ具合の応じて散歩量を変えてあげてください。

毎日のご飯は成長に合わせたフードを選ぶ

愛犬の毎日のご飯は、ライフステージに合わせた総合栄養食もしくは総合栄養食基準のフードを与えましょう。

総合栄養食はそのフードと水だけで、それぞれの成長過程に必要な栄養をバランスよく摂取できます。

また、犬はライフステージごとに必要となるカロリーが異なるため、愛犬の成長に合わせてフードを切り替えましょう。

おやつの与えすぎには注意する

おやつはしつけやトレーニングへの活用に有効ですが、与えすぎには要注意。愛用しているドッグフードの1日分の給与量から、おやつの分のカロリー分を差し引いた量を与えるようにしましょう。

「豆柴なのに成犬になったら大きくなった」のは、もしかしたら食べ過ぎのせいという場合も。体型維持には下のボディコンディションスコア(BCS)が参考になります。

週1回はボディコンディションスコアの体型をチェックして、月1回は体重測定する習慣をつけましょう。

ぬいぐるみ感覚で服を着せてはいけない

豆柴の毛は、硬くて太いオーバーコート(上毛)と柔らかくて短いアンダーコート(下毛)の二重構造。

季節に合わせて毛が抜け替わり、夏はしっかりした上毛で紫外線や虫から肌を守り、冬は下毛が多く生えることで保温性が高まります。

そのため、ぬいぐるみのように可愛い豆柴ですが、ウェアは必要ありません。

むしろ服を着せることで体温調節しにくくなり、皮膚が蒸れて細菌やカビなどが発生して皮膚炎を起こすリスクが高まります。

豆柴をお迎えする前に、環境のチェックと準備を

インターネットの里親募集で一目惚れ、あるいはペットショップで目と目が合って恋に落ちて…そんなエピソードをよく耳にします。

どれも感動的な逸話で共感しますが、命を預かることになる以上、覚悟を持ってお迎えしなければいけません。

特に初めて犬を迎え入れるのであれば、玩具のように衝動買いするというのはいかがなものでしょう。

愛犬の生涯にわたって責任を持ってお世話するのですから、それなりの覚悟と準備が必要です。

室内飼いに適した豆柴のために準備すべきもの

柴犬は外飼い・室内飼いのどちらにも適していますが、小さな豆柴はマンション等の集合住宅でも飼いやすい室内飼い向きと言えるでしょう。

狭いスペースでも飼いやすいとは言え、走り回ったり遊んだりするのが大好きなので、お迎えする前に最低でも以下の準備を。

- ケージやクレート、トイレの設置場所を確保する

- 誤飲誤食しそうなものは片付けておく

- 犬用のおもちゃを用意する

- 滑りやすい床はケガをしないよう対策する

ペットショップやブリーダーから豆柴をお迎えする費用だけではなく、初期費用として数万円ほどが必要です。

健康状態を確認しておく

豆柴を子犬の頃にお迎えして15歳まで元気に生きてくれたとしたら、生涯の飼育費用は約135万円という試算があります。

病気がちな子ならこれに医療費が加わる訳ですから、良好な健康状態の子と暮らすより経済的な覚悟も必要です。

お迎えに際しては、必ず実際に豆柴と対面して下記の健康状態をチェックしておきましょう。

- 白目に充血や目ヤニがないか

- 鼻は適度に湿り気があるか

- 耳の中は綺麗で嫌なニオイはしないか

- 歯や歯茎、舌は綺麗な状態か

- お尻に腫れなど異常はないか

- 毛づやが良くフケは出ていないか

お迎えしたら1週間以内に動物病院で健康診断を。ご近所に通いやすいペットクリニックがあるかどうかも予め確かめておきましょう。

その子の性格と相性を確認しておく

豆柴は飼い主さんに忠実で頭が良く、忍耐強くエネルギッシュですが、もちろん性格には性差や個体差があります。

ご自身との相性が良いかどうかも実際に会って、できれば抱っこしたり撫でたりさせてもらって確かめてからお迎えしましょう。

また、豆柴は縄張り意識が強いので、多頭飼育するにはノウハウとコツが必要です。その点についても業者や譲渡会の主催者に確認しましょう。

お迎え後のアフターフォローの有無を確認

愛犬をお迎えした後、「体調管理、飼育方法、しつけ」などについて、相談やサービス提供先の紹介をしてくれるかどうかも確かめておきましょう。

譲渡会や里親募集の場合、主催者によって条件が異なるので予め確認が必要です。

また、多くの場合はトライアル(お試し)期間が設けられています。あなたと愛すべき豆柴との運命の出会いがありますように。nademoも応援してまいります。

豆柴に限らず「値段=良さ」ではない

値段が変動する要因は複数ありますが、豆柴が人気のポイントはその体の小ささです。体が小さければ小さいほど、豆柴の場合には人気が高く、値段も高騰していく傾向にあります。

しかし、豆柴とは言えどあくまで柴犬です。成長していくに連れて、その体のサイズもしっかり成長し、柴犬成犬サイズになることも多々あります。

これが現在ではトラブルの元ともなっており、豆柴として体が小さいから値段も高い、というのはお迎え時の危険なポイントとも言えるでしょう。

体が小さいというのは見た目の可愛らしさもありますが、発育不足によって体が小さいまま、というケースもあり得ます。

豆柴をお迎えしたいという人は増えてきていますが、体のサイズだけで選んでしまうと後悔してしまうことにもなりますので、十分に覚悟を持ってお迎えするようにしましょう。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)