愛猫の様子を常に見ていなくてもわかるほど、気づいたときには毛づくろいをしているものです。

この毛づくろいがグルーミングのことで、猫は1日の20%~30%を毛づくろいに費やしていると言われているほど。

なぜそこまでグルーミングをするのか、その理由や過剰なほどにしていないか、適切な状態についても解説しています。

グルーミングは大事なことである一方で、グルーミングのしすぎは危険なこともあります。

この記事の結論

- 猫は自分でグルーミングを頻繁に行い、体をキレイに保つ動物

- グルーミングは体温調節や、ストレス解消のためにも行う行為

- 自分で行うセルフグルーミングと、猫同士で行うアログルーミングがある

- もし過剰にグルーミングをしていたら、トラブルが発生している可能性もある

目次

猫自身が行うグルーミングと飼い主が行うグルーミングの違い

猫はキレイ好きであり、几帳面でもある動物なので、その象徴とも言えるのがグルーミング(毛づくろい)です。

グルーミングをどれくらい行っているのかについては、個体差があるため一概には言えません。ですが、睡眠から覚めたときや食事をした後、くつろいでいるときなどにグルーミングをします。

ふと愛猫の様子を見たら、いつでもどこからしらを舐めている、なんてこともありますよね。

そんなグルーミングですが、猫が自分自身で行うグルーミングという意味に加えて、飼い主が猫に対して行うグルーミングという意味もあります。この2つを説明していきます。

猫が自分自身に行うセルフグルーミングとアログルーミング

猫のグルーミングには2種類あると言いましたが、その中でも猫が自分自身に行うグルーミングにも2種類あります。

それがセルフグルーミング(self grooming)というものと、アログルーミング(allo grooming)というものです。

セルフグルーミングは自分自身の毛づくろい

セルフグルーミングは、その名の通りで自分自身を毛づくろいする行為のことを指します。一般的に猫1匹だけを飼っている場合には、このセルフグルーミングしか見られません。

頭や顔周りは物理的に難しいものの、体の柔らかさをうまく使って全身のグルーミングをしていることがわかるでしょう。

この記事でも、この“セルフグルーミング”を“グルーミング”と表しています。

アログルーミングは猫同士の毛づくろい

対するアログルーミング(allo-grooming)とは、猫同士が行う毛づくろいのことです。

猫1匹で自分自身をグルーミングするのではなく、猫同士でお互いの体を舐め合うような行為のことになります。

基本的にとても仲の良い猫同士でしか見られないため、多頭飼いをしてたからといって必ず見られるものでもありません。

猫自身じゃなく飼い主さんが猫に行うグルーミングとは

猫自身が行うグルーミングとは異なり、飼い主さんが愛猫に対して行うグルーミングとは、さまざまなお世話のことだと思って良いでしょう。

代表的なブラッシングを始めとし、シャンプーや歯磨き、爪切りや耳掃除など、お世話の総称とも言えます。

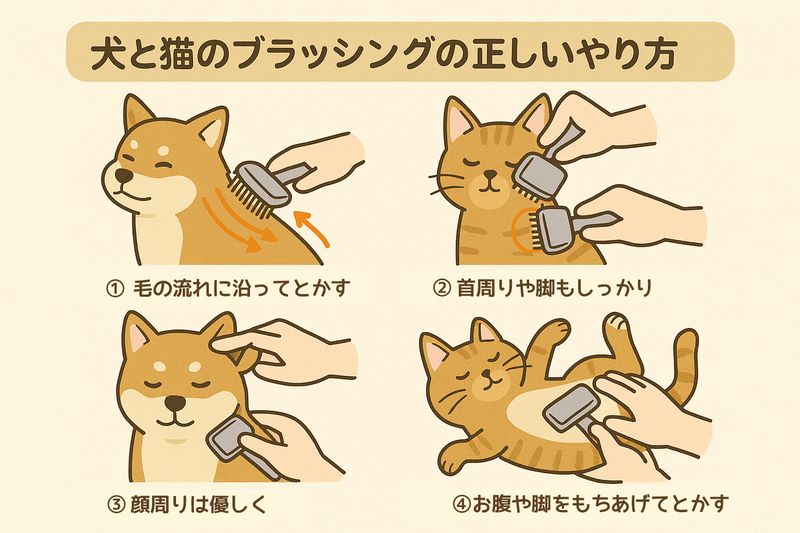

ブラッシング

毎日行う子もいれば、週に2~3回程度しか行わない子もいるブラッシング。これはグルーミングの1種であり、猫自身が行うセルフグルーミングとはまた違ったお手入れです。

ペット用のブラシを使ってブラッシングするため、毛並みを整えたり毛艶をよく保つ目的で行います。

ブラッシングをすることで定期的に抜ける抜け毛を除去することができて、皮膚トラブルを予防することができます。

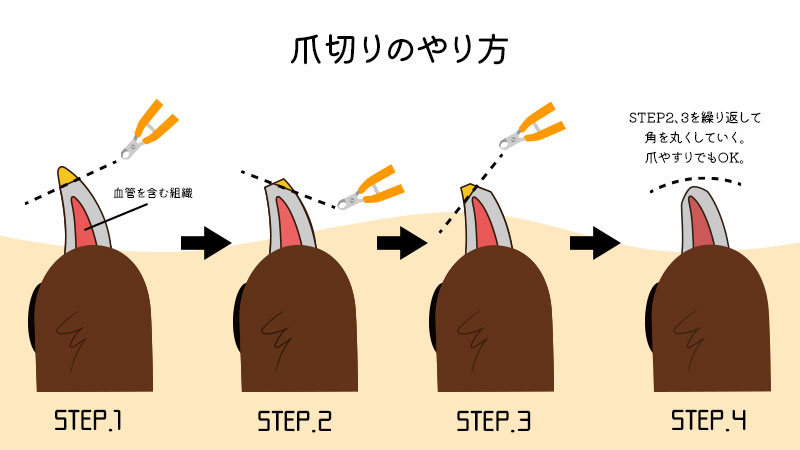

爪切り

猫は通常、爪とぎ器を使って自分で爪とぎをしますが、それだけでは不十分。愛猫のケアとして爪切りも必要なことであり、爪とぎとは違った意味合いを持っています。

爪とぎは爪を鋭く保つためであり、伸びた爪を切ることができるのは飼い主さんが行う爪切りだけです。

爪切りをしないと伸びすぎて滑って転んでしまったり、変に折れて怪我をしてしまう可能性もあります。

シャンプー

猫は犬と違ってセルフグルーミングを行う上、外出する機会も少なく、汗もほとんどかきません。そのため体が汚れる機会は少なく、グルーミングである程度の汚れは取り除けます。

お風呂に入れるとしても半年に1回や、年に1回程度でよいと言われている一方、犬同様に月1回程度のシャンプーが必要な子もいます。

そのタイミングでペットサロンを利用している人ならば、自宅で愛猫をお風呂に入れたことがないという人も多いのではないでしょうか。

耳掃除

お手入れのひとつとして耳掃除も必要なことですが、頻繁に行うものでもありません。

元々、耳垢は自動的に排出されるようになっており、これは人間同様のこと。耳の汚れが気になったらお掃除する程度に留めておき、基本的にはあまり必要ないのです。

ただし、折れ耳や耳が下を向いている猫であれば、汚れが溜まりやすいため注意が必要です。

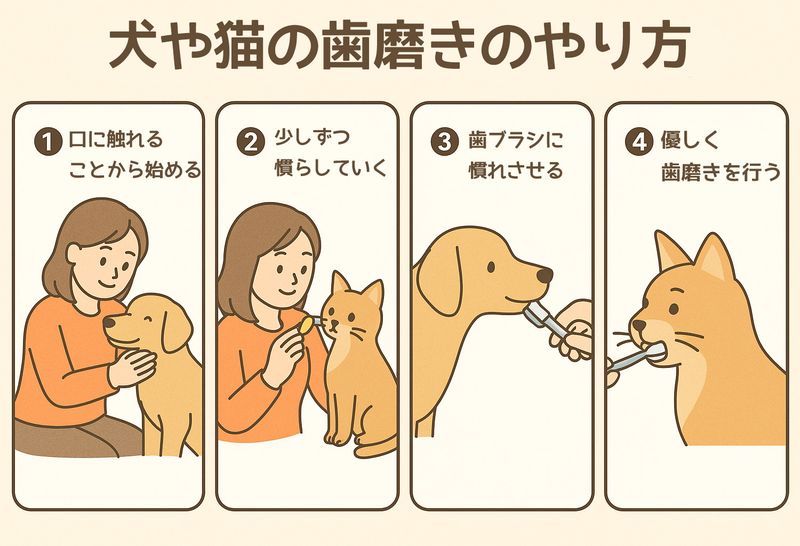

歯磨き

歯磨きは毎日行うべきお手入れで、歯磨きを怠るとさまざまな体の不調の原因になります。

主食がドライフードであったとしても歯磨きは必要で、猫は人間よりも歯垢が歯石に変わりやすいです。

ちょっとサボればすぐに歯石になってしまい、これを除去するためには動物病院で全身麻酔をしなければいけません。

ただ、歯磨きは嫌がりやすいお手入れでもあるので、小さい頃から慣れてもらう必要もあります。

トリミング

短毛種であればトリミングは基本的に必要なく、長毛種の子では伸びすぎた被毛をカットするため、定期的に行います。

飼い主さん自らが行うことは少なく、ハサミを使う作業なのでトリミングサロンなどでプロに行ってもらう施術です。

被毛のカットだけではなく、シャンプーなどのお手入れも一緒に行われます。

飼い主さんが行う猫のグルーミング(お手入れ)の頻度

猫種や生活スタイルによっても異なりますが、大まかなグルーミング頻度は以下のとおりです。

| グルーミング | 頻度 |

|---|---|

| ブラッシング | 毎日~週に2・3回 |

| 爪切り | 2週間~月に1回 |

| シャンプー | 半年~1年に1回 |

| 耳掃除 | 汚れているときのみ(週に1回はチェック) |

| 歯磨き | 毎日 |

| 肛門腺絞り | 2週間~月に1回 |

| トリミング | 1か月~2か月に1回(長毛種のみ) |

各グルーミングの頻度は個体差があるので、全ての猫に共通するものではありません。

特にブラッシングについては抜け毛の量によっても頻度が大きく変わりますので、愛猫に適したペースを見つけてあげてください。

その猫ごとに適切な頻度は異なるので、あくまで目安として覚えておきましょう。

猫が自分自身をグルーミングする理由

猫の舌には、糸状乳頭(しじょうにゅうとう)と言われる、ザラザラとした突起物があります。

これは舌全体に生えていて、ブラシのような役割によって毛づくろいをします。毛についた汚れを落とすためでもあり、野生では骨についた肉を削ぎ取るためでもあるのです。

実は水分補給の際にも活躍しており、糸状乳頭が水を絡め取って水分補給できます。

1日10時間起きていれば2~3時間は毛づくろいしている

猫は1日の3分の1から5分の1程度は毛づくろいをしていると言われており、10時間起きていれば2~3時間になります。

子猫ならば1日20時間ほど寝ることもあるので、2~3時間の毛づくろいというわけではありませんが、かなり長い時間を費やしていることがわかるでしょう。

それだけ猫はキレイ好きでもあり、暇つぶしのような形でも毛づくろいを頻繁にしているので、ただ体を清潔に保つだけが目的ではありません。

汗腺がほとんどないので、唾液を塗り拡げて体温調節する

猫には汗腺がほとんどなく、自己による体温調節が難しい動物でもあります。だからといって体温調節ができないのは危険なので、グルーミングによって唾液を体に塗り拡げます。

この唾液が蒸発していくことによって、体温を調節することができるようになっています。

ただ、これはあくまで微調整の範囲内。グルーミングだけで、どんな環境にも適応できるわけではありません。

ストレス解消のためにも行う

猫はストレスを感じやすい動物であり、ちょっとした環境の変化であってもストレスが溜まってしまいます。

ストレス解消のためには食事やおもちゃ遊びなどの方法もありますが、グルーミングもそのひとつ。

グルーミングをすることでストレス解消できるので、自分自身を落ち着かせて安心させる行為だとも言われています。

猫の過剰なグルーミング(毛づくろい)は大丈夫?

毛づくろいは猫本来の行動ではありますが、何事もやりすぎには注意が必要です。

1回あたり数分間し続けるぐらいなら問題ありませんが、何時間も連続して毛づくろいしているようなら注意しなければいけません。

過剰な毛づくろいはストレスだけでなく、寄生虫やアレルギー、皮膚病などが原因になっている可能性もあります。

- 何時間も連続して毛づくろいしている

- 毛づくろいしている部分が脱毛している

- 毛づくろいしている部分が赤くなっている

上記のような行為が見られる場合には、動物病院を受診して獣医師に相談してみましょう。

過剰な毛づくろいによる脱毛

同じ部分を毛づくろいしすぎてしまうと、そこが徐々に脱毛していってしまうことがあります。これは見た目でもわかりやすく、明らかに異常な状態になっていることがわかるでしょう。

脱毛してしまうまで舐めてしまうということは、何らかのトラブルに陥っています。

毛づくろいのしすぎによる毛球症

ブラッシングで適切に抜け毛を除毛できていれば、毛球症のリスクは減ってきます。

しかし、それでも毛づくろいをあまりにしすぎていると、毛を飲み込みすぎてしまって毛球症になってしまうのです。

毛球症は飲み込んだ毛をうまく排出できなくなっている状態で、胃や腸の中で肥大化してしまいます。

繰り返しの嘔吐や食欲不振に繋がり、悪化すると腸閉塞や窒息に繋がる恐れもあります。

しなさすぎは肥満気味・老化による可能性がある

猫はセルフグルーミングを行うものなので、もしほとんどしていない状態であれば、それはそれで危険です。

特に、「これまでしていたのに急にしなくなった」ということであれば、何らかのトラブルを抱えている可能性も。

肥満になると脂肪が邪魔をしてしまい毛づくろいできなくなったり、シニアになると筋力が落ちて体をうまく使えないこともあります。

毛づくろいできなくなると、皮膚・被毛に汚れが溜まってしまったり、皮膚病の原因にもなります。

猫のグルーミングをスムーズに行う方法

愛猫に飼い主さんが行うグルーミングは、初めこそ簡単に行えるものではありません。

どうしても嫌がってしまうことが多く、スムーズに行える方法を知っておく必要があるでしょう。

子猫期から少しずつ始めて慣れてもらう

どんなことでも特に大事なことが、子猫のうちから少しずつ慣れてもらうということです。

子猫のうちはまだ学習期間であり、さまざまなことに興味を持って臨んでくれます。最初こそ嫌がっていても、少しずつ各お手入れを行っていくことで、猫自身に慣れてもらえます。

「短時間から少しずつ」というのがポイントになり、いきなりやりすぎると続けるのが難しくなります。

暴れすぎる場合、サロンに頼むことが難しいケースもある

「グルーミングは大変だから、全てペットサロンに任せたい」という場合でも、前述の慣れは大事です。

ペットサロンでグルーミングを行う際にも、暴れるようであれば施術自体を拒否される可能性があります。

猫自身が怪我をしてしまう可能性がありますし、施術者が怪我をしてしまう可能性もあるからです。

仮に全てをペットサロンに依頼するとしても、自宅で適度に慣れてもらっておくようにしましょう。

失敗しない!猫のグルーミング用品の選び方

猫のグルーミングは、猫の健康を維持するために不可欠です。正しいグルーミング用品を選ぶことで、猫の負担を減らし、グルーミングの時間をより快適なものにすることができます。

ブラシの種類と選び方

ブラシは、毛玉や抜け毛を取り除き、皮膚の血行を促進する重要なアイテムです。

スリッカーブラシ

- 特徴: 先端がL字型に曲がった細いピンが密集しているブラシです。

- 用途: 長毛種や毛玉ができやすい猫のブラッシングに適しています。毛の奥まで届きやすく、効率的に毛玉をほぐせます。

- 注意点: ピンが鋭いので、強く押し付けると猫の皮膚を傷つけてしまう可能性があります。

獣毛ブラシ

- 特徴: 豚毛や猪毛など、天然の毛で作られたブラシです。

- 用途: 短毛種や被毛にツヤを出したい時に適しています。皮膚への刺激が少なく、マッサージ効果もあります。

- 注意点: 抜け毛を取り除く力は弱いため、抜け毛が多い時期には他のブラシとの併用がおすすめです。

コーム

- 特徴: 金属製のピンが並んだくしです。

- 用途: 毛玉ができやすい脇の下や、お尻周りの毛を丁寧にとかすのに適しています。

- 注意点: いきなりコームでとかすと猫が嫌がるため、スリッカーブラシなどで表面の毛をほぐしてから使いましょう。

シャンプーの種類と選び方

猫のシャンプーは頻繁に行う必要はありませんが、汚れがひどい時や、体臭が気になる時に必要です。

- 猫用シャンプーを選ぶ: 人間用のシャンプーは洗浄力が強すぎ、猫の皮膚に負担をかけてしまうため、必ず猫専用のシャンプーを選びましょう。

- 肌質に合わせる:

- 敏感肌: 低刺激性や無香料のものを選びましょう。

- 乾燥肌: 保湿成分が含まれているものを選びましょう。

- リンス不要タイプ: 多くの猫用シャンプーはリンス不要タイプで、シャンプー後のすすぎの手間が省けます。

爪切り

猫の爪切りは、主に以下の2つのタイプがあります。

ギロチンタイプ

- 特徴: 刃の間に爪を差し込み、レバーを握ると刃がスライドして爪を切るタイプです。

- メリット: 簡単に素早く爪を切ることができます。

- デメリット: 爪の太さに合わせて刃のサイズを選ぶ必要があります。

ハサミタイプ

- 特徴: 人間の爪切りに似た、ハサミのような形状のタイプです。

- メリット: 爪の先端を少しずつ切れるため、猫の爪に慣れていない方でも扱いやすいです。

- デメリット: 爪が太い猫には向かないことがあります。

選び方のポイント

- 爪の太さ: 子猫には小さなハサミタイプ、成猫にはギロチンタイプや大きめのハサミタイプが適しています。

- 持ちやすさ: 飼い主の手の大きさに合った、握りやすいものを選びましょう。

耳掃除

耳掃除は、清潔な状態を保つためのデリケートなケアです。

猫用イヤークリーナー

- 特徴: 猫の耳の中を洗浄するために開発された専用の洗浄液です。

- メリット: 耳の中を傷つけずに、優しく汚れを浮かせることができます。

- 注意点: 人間用や犬用のものではなく、必ず猫専用のイヤークリーナーを選びましょう。

脱脂綿またはガーゼ

- 特徴: 柔らかく、耳の中を優しく拭き取ることができます。

- 注意点: 綿棒は耳の奥に汚れを押し込んでしまったり、鼓膜を傷つけたりする危険があるため、絶対に使用しないでください。

選び方のポイント

- 成分: 無香料・無着色のものや、天然由来成分が配合されたものなど、猫の肌に優しいものを選びましょう。

- 使いやすさ: ノズルが柔らかいボトルタイプなど、使いやすい形状のものを選ぶと、ケアがスムーズになります。

これらのポイントを参考に、愛猫に合ったグルーミング用品を選び、快適なグルーミングタイムを過ごしてください。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)