猫が安心した顔で熟睡している姿はとても可愛いものですよね。ピーピー、クークーとやや高めの音で寝息を立てているのは、飼い主さんのことを信頼している証とも言えます。

いびきは健康な猫でもかくものなので、通常はあまり心配する必要はないでしょう。

しかし、グーグーと低めの音で大きないびきをかいていたり、苦しそうな表情をしているときには、体の不調が呼吸にあらわれている可能性があります。

こちらの記事では猫のいびきについて、原因や考えられる病気、いびきの対処法について解説しています。

愛猫のいびきが気になっている方や、猫の健康に興味のある方はぜひ参考にしてくださいね。

この記事の結論

- いびきは健康な猫でもかき、「スピースピー」や「クークー」といった高めの音なら心配ない

- 頭蓋骨から鼻までの長さが短い短頭種は、生まれつきいびきをかきやすい

- いびきの原因となる病気は、猫風邪やクリプトコッカス症、歯周病などが考えられる

- 急にいびきをかくようになったり、苦しそうにいびきをかいている場合は注意が必要

ライター

猫を飼うのが初めてで戸惑うこともありましたが、今では日常に欠かせない大切な存在になっています。

現在はnademo編集部でペットと過ごす上で大切な知識や情報をご紹介しています。

目次

猫も人間と同じようにいびきをかく

「猫からいびきのようなものが聞こえるけれど、猫もいびきをかくの?」と思うでしょう。実は猫も人間と同じようにいびきをかきます。

人間は気道が狭くなることで音が出ますが、猫の場合は鼻腔という部分が狭くなっていびきをかきます。

いびきは健康な猫でもかくものなので、熟睡していたり、リラックスしながらのいびきであれば問題ありません。

いびきと言っても、静かな状況で聞こえるような「スピースピー」や「クークー」といった高めの音なら心配ないでしょう。

しかし、低音で聞こえる寝息であったり苦しそうにしていたり、呼吸が不規則な場合は注意が必要です。

呼吸しづらそうにしている原因に、病気や体の不調が隠れている可能性があります。

猫の生理的ないびき:なぜ発生するのか?具体的なメカニズムを解説

猫がいびきをかく様子は、とても可愛らしく、リラックスしている証拠のように見えることがあります。

実際に、多くの猫のいびきは、病気ではなく、生理的な理由で発生するものです。ここでは、猫の生理的ないびきがなぜ発生するのか、その具体的なメカニズムを詳しく解説します。

リラックスした寝姿勢による舌根の落ち込み

人間と同様に、猫も深くリラックスして眠っている時、あるいは仰向けなど特定の寝姿勢を取っている時にいびきをかくことがあります。

メカニズム

猫が完全にリラックスして眠りに入ると、喉の周りの筋肉、特に舌の付け根(舌根)の筋肉が緩みます。

この筋肉の緩みにより、舌根が重力で喉の奥に向かってわずかに落ち込みます。落ち込んだ舌根が、気道(空気が通る道)の一部を狭くしてしまいます。

狭くなった気道を空気が通過する際、周囲の軟口蓋(口の奥の上部にある柔らかい部分)や喉頭蓋(喉の奥にある蓋状の軟骨)などが振動し、独特の「いびき音」が発生するのです。

特にいびきをかきやすい姿勢

- 仰向け: 舌根が最も喉の奥に落ち込みやすい姿勢です。

- うつ伏せで顔を埋める: 鼻腔や喉が圧迫され、空気の通り道が狭くなることがあります。

- 体を丸める: 首の角度によっては、気道が少し狭くなることがあります。

この場合のいびきは、寝返りを打ったり、体勢を変えたりすると止まることがほとんどです。

短頭種による構造的な問題(鼻腔・喉頭の狭さ)

ペルシャ、ヒマラヤン、エキゾチックショートヘア、ブリティッシュショートヘアなど、鼻が低く顔が平らな短頭種の猫は、その頭部の骨格構造から、生理的ないびきをかきやすい傾向にあります。

メカニズム

これらの猫種は、鼻の穴が狭い「鼻腔狭窄」や、喉の奥にある軟口蓋が通常より長い「軟口蓋過長症」といった特徴を持つことが多いです。これにより、空気の通り道である鼻腔や喉頭が元々狭く、呼吸抵抗が高くなっています。

特に睡眠中やリラックス時には、狭い気道を空気が通過する際に粘膜が振動しやすいため、生理的ないびきが発生しやすくなります。

この構造的な問題は、興奮時や運動時にも呼吸音として聞こえることがあります。

肥満による喉周りの脂肪沈着

人間と同様に、猫も肥満になると喉の周りや気管支の周囲に脂肪が沈着し、気道を狭くすることがいびきの原因となることがあります。

メカニズム

体重が増加し、全身に脂肪が蓄積されると、喉の内部の粘膜下組織にも脂肪が付きます。この脂肪が、空気の通り道である喉頭や気管支を物理的に圧迫し、狭めてしまいます。

狭くなった場所を空気が通過する際に、粘膜や軟組織が振動し、いびき音が生じます。肥満は、いびきだけでなく、呼吸器や心臓にも負担をかけるため、健康上のリスクが高まります。

一時的な鼻腔の詰まり

アレルギー反応、軽い風邪、乾燥などによる一時的な鼻炎や鼻詰まりも、生理的ないびきの原因となることがあります。

メカニズム

鼻炎などで鼻腔の粘膜が腫れたり、鼻水や分泌物が溜まったりすると、空気の通り道が狭まります。

口呼吸はしづらく、鼻での呼吸を試みるため、狭い鼻腔を空気が通る際に振動音が発生し、いびきとして聞こえることがあります。通常は症状が改善すればいびきも止まります。

生理的いびきの特徴と見極め方

生理的ないびきは、基本的に以下のような特徴を持ちます。

- 短時間で終わる、または体勢を変えると止まる。

- 寝ている時にのみ発生し、起きている時は呼吸が正常。

- いびき以外の体調不良(食欲不振、元気消失、咳、くしゃみ、開口呼吸など)が見られない。

- 呼吸が苦しそうではない。

これらの特徴に当てはまる場合、過度な心配はいらないことが多いですが、いびきの音量や頻度が急に変わった、他の症状が見られる場合は、病気のサインである可能性も考慮し、獣医師に相談することが重要です。

猫のいびきの大きな原因

いびきはアレルギーや病気など、さまざまな原因で鼻腔や気道が狭くなることで引き起こされます。

基本的にいびきをかいている状況は健康的な状況とは言えず、何らかの改善が必要になる状況だと判断できます。

猫のいびきの原因については獣医師の診断が必要ですが、ここでは一例としていくつか確認していきましょう。

アレルギーや感染症で喉や鼻に炎症ができた

アレルギーやウイルスによる感染症が原因で鼻腔に炎症を起こし、いびきをかくことがあります。

鼻の粘膜に炎症が起こり、鼻腔が狭くなることで音が出ます。鼻の通りが悪いことによって鼻息が聞こえる程度であることも多く、可愛いと思える程度の寝息であることも少なくありません。

ただ、症状が悪化してしまうと呼吸困難に陥る可能性もあるため、楽観視はできません。

鼻水やくしゃみ、目の結膜炎などの症状も同時に見られる場合も多いので、全体的な健康具合をチェックしてあげましょう。

食べ過ぎや運動不足による肥満

肥満もいびきの原因です。首周りに脂肪がつくと気道や喉が圧迫され、空気を吸いづらくなり、いびきをかきやすくなります。

いびきの中でも肥満によるものは、足腰や関節への負担が増加したり、呼吸器不全や糖尿病になる可能性もあります。

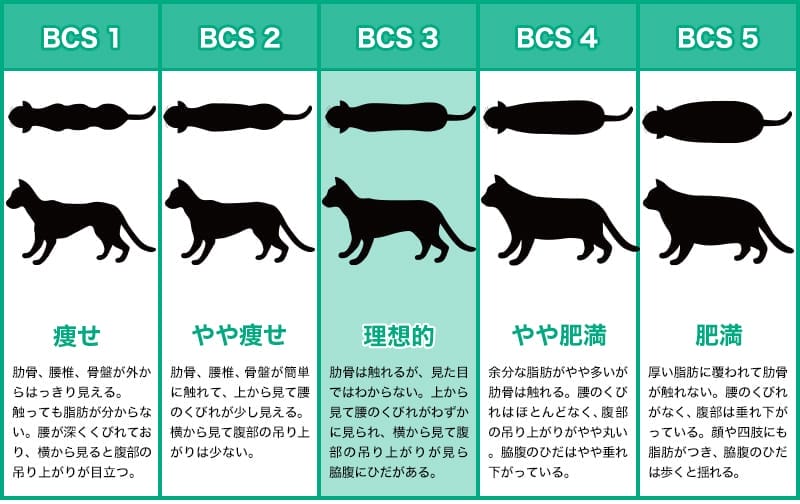

被毛を持つ猫は見ただけで肥満かどうかを判断することが難しいケースもあり、きちんと体に触れて確認してあげる必要もあるのです。

肥満はいびき以外にもさまざまな病気の原因になるので、食事の量や運動量に気を配り、適正体重に管理してあげましょう。

病気

病気が原因で鼻腔や喉が圧迫されている可能性も考えられます。腫瘍やポリープが空気の通り道にできてしまうと呼吸がしづらくなり、鼻詰まりやいびきを引き起こしやすくなります。

ポリープは年齢に関係なくできるので、若い猫でも注意が必要です。鼻の奥の異常は外見からでは気づきにくいため、いびきなどの異変で病気が発見されることもあります。

病気は進行すると命に関わることもあるので、愛猫の異常を感じたら早めに動物病院に相談に行きましょう。

生まれつきいびきをかきやすい猫種

いびきは鼻腔内が狭くなっていることにより出ている音なので、体の構造からいびきが出やすい子もいます。

上記のような生まれつき鼻が低めの短頭種は、生まれつきいびきをかきやすいと言われています。

短頭種の猫は鼻腔が狭かったり、咽頭や咽頭から喉にかけての長さが短いという特徴があり、呼吸器疾患にかかりやすい傾向があります。

特に、後述する短頭種気道症候群は重症化すると命に関わる場合があるため、短頭種の猫を飼っている方は注意しておきましょう。

猫のいびきから考えられる病気

猫がいびきをかくときは何らかの原因で空気の通り道がふさがり、呼吸を妨げているケースが多く見られます。

さまざまな病気が潜んでいる可能性があるので、病気や感染症には注意しておきましょう。

猫風邪

猫風邪(ねこかぜ)で鼻の粘膜が腫れ上がり、いびきをかくようになることがあります。

感染症は猫から猫へ感染るので、多頭飼いをしている家庭では注意が必要。次のようなウイルスや感染症にかかると猫風邪と言われる症状が出ます。

いずれも症状が重くなることは少ないものの、飲み薬や点眼・点鼻による治療が必要です。

猫カリシウイルス感染症

猫カリシウイルスによる感染症。口の粘膜や鼻、喉といった気道に感染することで、鼻水や咳などを引き起こします。

口や鼻からの分泌物で感染するので、多頭で飼育されている方は、毛づくろいなどで接触しないように注意しましょう。

いわゆる風邪のような症状が出ますが、子猫の場合は重症化する可能性もあります。

いびきの他に、元気がなくなったり、発熱やくしゃみの症状が見られる場合は、悪化する前に獣医師に相談しましょう。

猫ウイルス性鼻気管炎

猫ヘルペス1型の感染が原因の病気です。感染した猫との接触が原因で感染るので、同居の猫がいる場合はくしゃみやグルーミングなどに気をつけましょう。

鼻炎やくしゃみなどの呼吸器症状の影響で、いびきをかくことがあります。目やにや鼻水も出やすくなるので、異常があったらなるべく早期に対応してあげましょう。

猫クラミジア感染症

猫クラミジア感染症とはクラミジアという細菌によって結膜炎や鼻水、咳などの症状を引き起こす病気です。口や鼻から感染し、子猫の場合は母猫から感染することもあります。

目の充血や腫れなどの症状がでますが、鼻水やくしゃみなど呼吸器に影響がでることも。いびきと一緒に、目や鼻がつらそうであれば、感染を疑うことになるでしょう。

自然治癒することも多い病気ですが、心配であれば動物病院に相談してみることをおすすめします。

クリプトコッカス症

クリプトコッカス症は、クリプトコッカスと呼ばれるカビ(真菌)に感染することで発症する伝染病です。

かかりやすい病気ではありませんが、免疫力が弱っていると感染しやすくなります。

猫だけではなく、犬や人にも感染するので、気をつけておきたい病気。空気感染が原因なので、呼吸器周辺に症状があらわれることが多いのが特徴です。

副鼻腔炎

副鼻腔炎(ふくびくうえん)は鼻腔よりもさらに眼球に近い副鼻腔と呼ばれる空間に炎症が生じて起きる病気です。

炎症が副鼻腔で発生することは稀で、通常は鼻腔で生じた炎症が広がり副鼻腔まで及ぶケースがほとんどです。

鼻炎を放置していたり、猫風邪をそのままにしておくと、鼻の中で細菌が増殖して副鼻腔炎につながりかねません。慢性鼻炎の原因にもなるので、早期の治療が望ましい病気です。

アレルギー性鼻炎

アレルギーが原因で鼻腔内に炎症が起こるのがアレルギー性鼻炎です。鼻腔内に侵入した微生物や異物に対する防御反応として、くしゃみや鼻水が出ます。

鼻水が多くなると口呼吸になり、いびきの原因になることも。ハウスダストやダニ、花粉などがアレルギー症状を引き起こすと言われています。

動物病院でアレルゲンの検査を受けることもできるので、心配な場合は獣医師に相談してみましょう。

腫瘍、ポリープ

普段はいびきをかかない猫がいびきをかくようになった場合、腫瘍(しゅよう)が鼻腔をふさいでいる可能性があります。

起きているときも、呼吸しづらそうにしていたり、すぐに疲れるといった傾向がある場合はすぐに検査を受けましょう。

鼻腔内の腫瘍は悪性のものが多いため、早めの対応が肝心です。日頃から愛猫の様子を気にかけておいてあげましょう。

短頭種気道症候群

短頭種気道症候群(たんとうしゅきどうしょうこうぐん)とは、鼻が低めの猫種に見られる疾患です。

先程ご説明した、ペルシャやヒマラヤンなどいびきをかきやすい猫種を飼育している方は注意しておきましょう。

生まれつき鼻孔や鼻腔が狭いと呼吸がしづらく、ブーブー、ヒューヒューといった音を立てて呼吸することがあります。

重症になると呼吸困難になることもあるので、いびきをかいたり、興奮したときに苦しそうにしていたら獣医師に相談してみましょう。

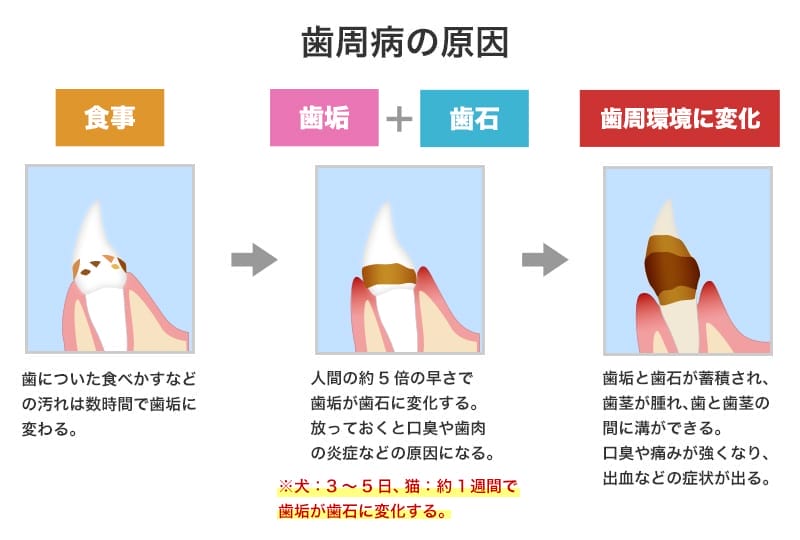

歯周病

歯周病が重症化すると、炎症が鼻の中まで広がりいびきに繋がることがあります。猫にとって歯周病は気をつけておきたい疾患のひとつです。

人間に比べて歯垢が歯石に変わっていく期間が短いため、適切にデンタルケアができていないとすぐに歯石が溜まってしまいます。

歯垢の中の細菌が増殖し炎症を起こさないよう、日頃から歯磨きをして口内環境を清潔に保っておきましょう。

猫にとって危険ないびきの見分け方

猫は体調不良の場合、特徴的ないびきをかくことがあります。

逆に言えば、いびきが急に聞こえるようになったということは、何らかの体調不良を引き起こしていると判断できます。

ここでは飼い主さんが注意しておきたい、猫にとって危険ないびきのかき方について解説していきます。

急にいびきをかくようになった

今まで静かだったのに急にいびきをかくようになった場合は早めに、何らかの病気が進行している可能性が考えられます。

猫は寝ている時間が長いため、日中は一緒にいられなくとも寝ているタイミングは注意して聞いてあげましょう。

早めに動物病院で診てもらいましょう。たかがいびきと思わずに、早めに体調の変化を察知してあげることが大切です。

低く大きな音でいびきをかき始めた

- グーグー

- ゴーゴー

- ブーブー など

上記のような低く大きな音でいびきをかき始めたときは、猫風邪やアレルギー性鼻炎など、鼻詰まりが起こる病気にかかっている恐れがあります。

ピーピーやクークーといった高い音で寝息を立てている場合は、安心して寝ている証拠でもあるので心配ありません。

しかし、大きめの音でグーグー、ゴーゴー音を立てているのであれば、鼻や喉が圧迫されていびきをかいている可能性があります。

低い音で大きめのいびきをかいているときは体調に異常がないか、注意しておきましょう。

苦しそうにいびきをかいている

鼻や喉が詰まっているときは苦しそうにいびきをかくことがあります。体調を崩していたり、花粉症やアレルギーが原因で、呼吸がしづらくなることもあります。

一時的なものならそれほど心配はいりませんが、口をあけて呼吸している状態が続いているようであれば、何らかの病気にかかっている可能性があります。

苦しそうな場合はどこかに問題を抱えている可能性が高いので、動物病院で診察してもらいましょう。

いびきが途中で止まって、またいびきをかく

いびきをかいている途中で一旦いびきが止まって、再びいびきをかき始める場合は注意したほうがよいです。

不規則にいびきをかいたり、雑音のあるいびきをする場合は心筋梗塞や気管虚脱、脳出血の可能性があります。

重篤な病気はいびきにサインがあらわれることがあり、人間の場合でも心筋梗塞や気管虚脱、脳出血にかかったときに、変わったいびきが症状として出てくることがあります。

心筋梗塞や気管虚脱、脳出血はそのままにしておくと死に至る病気です。愛猫が不規則ないびきをしている場合は早めに動物病院へ相談にいきましょう。

起きているときもいびきのような音がする

いびきは寝ているときに起こるものですが、起きているときにもいびきのような音がするときは、何かしらの原因で呼吸が妨げられているサイン。

他にもくしゃみや咳、開口呼吸など、呼吸に問題があるときの症状がないかよく観察してあげましょう。

起きているときの異音のある呼吸や、寝ているときのハッキリとしたいびきは治療が必要な病気の症状だと考えられます。

気になる症状があるときは、一度獣医師に相談してみるのがおすすめです。

猫のいびきの対処法

猫のいびきは体調不良や感染症の症状としてあらわれますので、いびきの種類によっては対処が必要。

ここではいびきの対処法や、そもそもいびきを予防する方法について解説していきます。

ただし、個体ごとにその症状や原因は異なるため、原則として獣医師の指示を仰ぐようにしましょう。

一時的ないびきなら心配なし

健康な猫でもいびきはかくので、一時的なものならあまり心配する必要はありません。

肥満や感染症が原因の場合は予防できるので、普段から運動させて適正体重を維持したり、病気の猫に近づけないように注意しましょう。

高めの音で小さくピーピーと寝息を立てている分には問題ありません。

いびきに気付いたらその音の高さ・低さも覚えておき、低くなったら病院の受診を検討しましょう。

室内環境を改善する

- こまめに部屋を掃除

- 芳香剤、消臭剤など臭いの強いものを控える

- 空気清浄機を設置する など

いびきは室内環境がよくない場合にも起こります。こまめに掃除してホコリなどを減らしたり、空気清浄機でハウスダストをクリーンにするなど工夫しましょう。

芳香剤や消臭剤でニオイのするものは、猫が分解できない香料を使用しているものもあるので避けたほうが無難です。愛猫の体に負担をかけない室内環境を整えましょう。

適切な室温・湿度を保つ

猫は温度や湿度の変化に弱い生き物です。愛猫の健康管理のためにも適切な室温・湿度を保ちましょう。

季節や猫種によっても適切な環境は変わりますが、温度は20℃~28℃、湿度は50%~60%くらいが適切とされています。

夏場は25℃程度、冬場は22℃程度が飼い主さんも快適に過ごしやすい室温になるはずです。人間が少し暖かいと感じるくらいの温度を目安にすると良いでしょう。

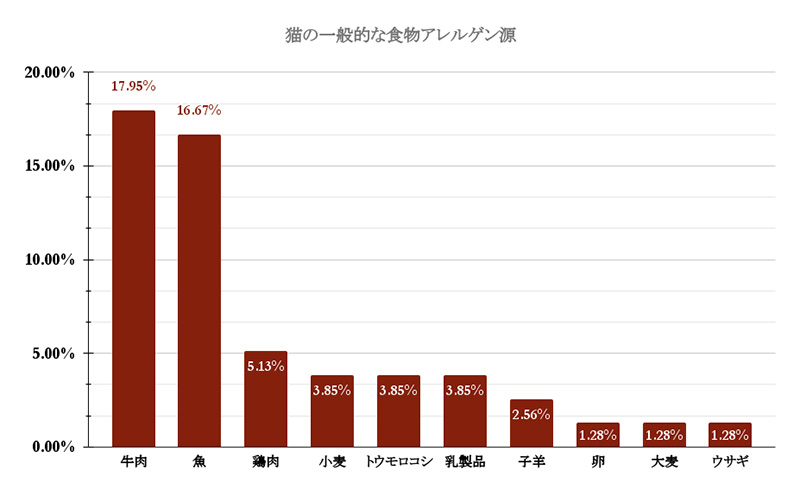

食物アレルギーの場合はフードを見直す

食物アレルギーのある猫はアレルギーが原因で目や鼻に炎症を起こし、いびきをかくことがあります。

なにがアレルギーになっているかをひと目で判断することは難しく、さまざまなキャットフードを試すほかありません。

単一タンパク質のキャットフードなど、特定しやすいキャットフードを選んで試すのが判断しやすいポイントになります。

動物病院でアレルギー検査を受けることも可能なので、一度確かめてみるのもおすすめです。

食事コントロールや運動で肥満を解消する

肥満が原因でいびきをかいているのであれば、食事コントロールや運動で肥満を解消しましょう。

食事量をそのまま減らしてしまうとお腹が空いてしまうので、低カロリーフードに切り替えて量を変えないようにするとスムーズに移行しやすいです。

キャットタワーを設置して上下運動ができるようにしたり、一緒に遊んであげる時間を作ることも大切です。

もしも愛猫が重度の肥満なら、動物病院でダイエット食を処方してもらうのも良いでしょう。

肥満かどうかはボディコンディションスコアを基にし、BCS1~2やBCS4~5なら改善が必要だと判断できます。

歯磨きはなるべく毎日行う

歯磨きは子猫のときから慣れさせておかないと嫌がる子も多いですが、健康な体を保つためには歯磨きが欠かせません。

口内環境はいびきへの影響だけでなく、体全体の健康のバロメーターになります。

進行していくと歯周病になり、さらに重症化した歯槽膿漏になると内臓にまで悪影響を与えます。

できる限り毎日ケアすることを基本とし、どうしても嫌がる場合には少しずつ磨いていきます。

猫は1週間程度で歯垢が歯石に変わると言われているので、2~5日で歯全体を一周できるようなペースを最低限としましょう。

ワクチン接種を受ける

病気の予防は基本的にワクチンが最適であり、あとは健康的な食事や運動などが日頃からできる対策です。

ワクチンが最適であるかは個体差があるものの、基本的にはワクチン接種を定期的に行い、感染症への抵抗力をつけておきましょう。

ワクチンを接種すると猫風邪にかかりにくくなったり、感染してしまった場合でも重症化するリスクを減らせます。

年に1回を目安に獣医師と相談しながらワクチン接種を受けましょう。高齢になってきたら、ワクチン以外にもこまめに健康診断を行うのがおすすめです。

いびきに異常が見られるときは獣医師に相談を

愛猫が熟睡しながらいびきをかいている姿は可愛いものですが、異常があるいびきは体調不良のサインでもあります。

今回説明したように低音で大きな音でいびきをかいている場合は、どこか体に不調を抱えている可能性があります。

苦しそうにしていたり、ぐったりしていて具合が悪そうであれば、重症化する前に動物病院へ連れて行ってあげましょう。愛猫の体調の変化に早めに気づいてあげることが大切です。

この記事の執筆者

桐谷 肇

ライター

猫を飼うのが初めてで戸惑うこともありましたが、今では日常に欠かせない大切な存在になっています。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)