愛犬との暮らしが長くなるにつれて、愛犬の体調・様子に異変を感じることもあるでしょう。

「うちの子、最近あまりごはんを食べていないような……?」

そのように感じ、心配になったことがある飼い主さんは多いのではないでしょうか。

そこで今回は、犬の食欲不振の原因や対処法・予防法などを徹底解説します。

愛犬家の皆さんは、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

この記事の結論

- 犬の食欲不振の原因は病気、ストレス、ワガママなど多岐にわたる

- 食欲不振はなにか大きな病気の原因になっていることもあるので、軽く考えないことが大事

- ドッグフードの種類や与え方を工夫するだけで、食欲が回復することも

- まずは食欲不振に陥らないよう、日々の健康管理と定期的な健康診断を行う

犬も食欲不振になることがある

私たち人間も食欲が湧かない日がありますが、犬にも同じことがいえます。

食欲不振の原因は、体調不良や食べ飽き、ストレスなどさまざまな可能性が挙げられます。

人間も犬も食欲不振に陥る原因は共通している点がありますが、大きく違うのは、犬の場合はその原因を飼い主さんがいち早く見抜いてあげなければならないことです。

犬は言葉を話すことができないため、なぜ食欲がないのか、どこか具合が悪いのかなどを飼い主さんに伝える術がありません。

いつもどおりごはんを食べているか、変わった様子がないかなど、飼い主さんが日々の様子を確認してあげましょう。

犬が食欲不振になる原因

犬が食欲不振になる原因はさまざまで、またひとつだけが原因とも言えません。

具合が悪かったりフードが好みに合わないなどが考えられますが、犬は言葉で伝えることができないため飼い主さんが原因を見抜いてあげなければいけません。

ここでは犬が食欲不振に陥る代表的な原因をご紹介します。

普段の愛犬の様子と比べて違うところがないか、よく観察してみてください。

ワガママで食べない

いつもどおり元気があり、おやつは食べるのにドッグフードを食べない場合は、ワガママである可能性が考えられます。

一般的におやつはドッグフードよりも香りが強く、嗜好性の高いものが多いです。

そのため、おやつの味に慣れてしまうと、おやつばかり欲しがるようになることも。私たち人間でも、どうせなら美味しいものだけ食べていたいですよね。

「なにも食べないと可哀想かな」「おなかが空いちゃうかな」と思い、食べてくれるおやつを与えたくなりますが、それは逆効果です。

おやつを与えてしまうと、「ごはんを残せばおやつをもらえる」と認識してしまいます。

食べない原因がただのワガママの場合、お腹が空けば諦めてフードを食べるようになるでしょう。

考えられる具体的な症状

- 特定のフードやおやつは食べるが、決められたフードは食べない。

- フードを目の前にしても興味を示さない、顔をそむける。

- 食欲不振以外に、元気や排泄などに異常が見られないことが多い。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- 必要な栄養が偏り、長期的に見ると栄養不足や栄養バランスの崩れを引き起こし、健康状態に影響が出る可能性がある。

- 飼い主が根負けしておやつや人の食べ物ばかり与えるようになり、偏食がエスカレートする。

フードがあわない、飽きて食べない

新しいドッグフードに切り替えてから食べなくなってしまった場合は、フードが合わないことが原因かもしれません。

いつもと違うニオイのドッグフードに、警戒心を抱いていることが考えられます。

そのため切り替える際には、急に新しいフードにするのではなく、少しずつフードの切り替えをおこないましょう。

フードの切り替えについては、後ほど詳しく解説します。

数か月もしくは数年間にわたって同じフードを与え続けている場合は、フードの味に飽きてしまっている可能性もあります。

定期的に違うフードをローテンションしながら切り替えることでフードの味に飽きてしまうことを防ぐほか、アレルギー予防にもあるのでおすすめです。

考えられる具体的な症状

- 新しいフードに変えた途端に食べなくなった、または以前は食べていたフードを急に食べなくなった。

- フードが合わない場合は、食欲不振に加えて、軟便や下痢、嘔吐が見られることがある。

- フードに飽きた場合は、食欲不振以外に目立った症状がないことが多い。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- フードが原因で消化器系の不調が続く場合、栄養吸収が悪化したり、体調を崩したりする。

- 適切な栄養バランスのフードを食べられない状態が続くと、栄養不足になる。

ストレス

私たち人間も強いストレスを感じると食欲が落ちますが、それは犬にとっても同じこと。

犬にとっては以下のようなことがストレスになり得ます。

ストレスの原因

- 引っ越しをした

- 模様替えをした

- 新しい家族が増えた

- 散歩の時間や回数が減った

- 飼い主さんとの時間が減った

- 長時間の留守番 など

特に環境の変化は大きなストレスとなるため、引っ越しをしたり新しい家族が増えた場合には、愛犬の様子をよく見てあげましょう。

ペットホテルに預けている際にも、ストレスによって食事をしなくなる、ということもあります。

食欲不振のほかにも無駄吠えが増えたり攻撃的になったり、粗相をするなどの行動が見受けられる場合もあります。

考えられる具体的な症状

- 食欲不振に加えて、震え、パンティング(舌を出してハァハァする)、あくびを繰り返す、体を掻く、落ち着きなく動き回る、部屋の隅に隠れる、吠える、唸る、破壊行動、過剰なグルーミング、下痢、嘔吐など、精神的・肉体的なさまざまなサインが見られる。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- 慢性的なストレスは免疫力を低下させ、病気にかかりやすくなる。

- 問題行動(無駄吠え、分離不安など)が悪化する。

- 胃腸炎など、ストレスが原因で特定の病気を発症することがある。

加齢・老化

「昔に比べて食べる量が減ってきた」という場合は、加齢や老化が関係していることが考えられます。

高齢になるにつれて運動量が減り、代謝が落ち、必要とするカロリーが減少。

嗅覚や味覚が衰えることで食事への興味が薄くなったり、噛む力や消化吸収能力が衰えてしまうこともあります。

関節炎や筋肉の衰えにより食べる姿勢をとり辛くなり、食事をしなくなることもあるのです。

しっかりと必要な栄養を摂取できるよう、シニア犬の食事は与え方と選び方に工夫が必要です。

考えられる具体的な症状

- 活動量の低下に伴い、必要なエネルギー量が減るため、自然と食べる量が減る。

- 消化機能の衰えにより、フードを消化しにくくなり、食欲が低下する。

- 嗅覚や味覚が衰え、フードへの興味が薄れる。

- 歯周病や関節炎などの痛みを伴う疾患が併発し、食べにくさや食欲不振につながることもある。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- 体重減少、筋力の低下が進み、体が弱くなる。

- 免疫力が低下し、病気にかかりやすくなる。

- 消化吸収率の低下により、栄養バランスが崩れ、体調を崩しやすくなる。

発情期

発情期に入るとホルモンバランスが崩れることによって、食欲がなくなったり反対に増えることもあります。

男の子の場合には発情期はありませんが、女の子のフェロモンによって誘発されることで発情が起こります。

発情中はそわそわと落ち着きがなくなり、食事が疎かになることもあるのです。

時期が過ぎれば自然と治まることが多いですが、あまりにも食事をしない状態が続くようであれば動物病院に相談してみましょう。

考えられる具体的な症状

- 近くに発情期の異性がいる場合に、食欲が低下したり、全く食べなくなったりすることがある。

- 落ち着きがなくなり、ソワソワする、ウロウロする、遠吠えをする、マーキング行動が増えるなどの行動の変化が見られる。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- 食欲不振自体が長期間続くことは少ないが、ストレスによる一時的な体調不良を起こすことがある。

- 脱走や他の犬との喧嘩など、行動的な問題を引き起こす可能性がある。

ヒート(生理)

女の子の場合は、性成熟を迎えると定期的にヒート(生理)が訪れます。

人間の女性も生理の前後は体調を崩してしまうことがありますが、犬も生理中やその前後は体調が不安定になるものです。それに伴い、食欲が落ちたり元気がなくなったりすることも。

ヒートの時期を過ぎれば自然と元気になり、食欲も回復することがほとんどなので、一般的には一時的なものと考えられます。

しかし、まったくごはんを食べてくれない場合は動物病院に相談し、不妊(避妊)手術も視野に入れてみましょう。

考えられる具体的な症状

- ヒートの期間中、食欲が低下したり、食べムラが見られたりすることがある。

- 外陰部の腫れや出血が見られる。

- 落ち着きがなくなる、神経質になる、攻撃的になる、逆に甘えん坊になるなど、精神状態が不安定になることがある。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- 一時的な食欲不振や精神的な不安定さ。

- 妊娠の可能性。

- 偽妊娠(想像妊娠)による体調不良や精神的な落ち込みが見られることがある。

夏バテ

夏の暑い時期には食欲が落ちてしまいがち。私たち人間でもそうであるように、実は犬も同様です。犬種にもよりますが、全身を被毛で覆われている犬は暑さに弱い子が多いです。

夏バテによって食欲がなくなってしまうだけでなく、併発する症状として嘔吐や下痢などの症状を引き起こしてしまうこともあります。

部屋の温度をしっかり管理する、気温の高い時間帯の散歩は避けるなどの工夫を行うのがよいでしょう。

考えられる具体的な症状

- 暑さによる食欲不振に加え、パンティングが激しい、ぐったりしている、元気がない、散歩を嫌がる、嘔吐、下痢、ふらつきなどが見られる。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- 脱水症状を引き起こす可能性がある。

- 重症化すると熱中症になり、痙攣や意識障害など命に関わる状態に陥ることがある。

異物の誤飲・誤食

「今朝まで元気にごはんを食べていたのに、急に食欲がなくなった」という場合は、誤飲・誤食などのトラブルの可能性も考えられます。

飲み込んだものによっては中毒症状を引き起こし、下痢や嘔吐などの症状が出ることがあります。

一見変わりないように感じても、飲み込んだものを詰まらせて窒息や腸閉塞などを起こしてしまう危険性もあることを覚えておきましょう。

誤飲・誤食につながるものは片付ける習慣をつけ、万が一飲み込んでしまった際には早急に動物病院に連れていきましょう。

考えられる具体的な症状

- 何をどれだけ食べたか、それがどこにあるかによって症状は異なる。

- 食欲不振に加え、繰り返し吐こうとする(えずく)、実際に嘔吐する、下痢、腹痛(お腹を触られるのを嫌がる、うずくまる)、元気がなくなる、よだれが多い、呼吸が苦しそうなど。

- 紐状のものを食べた場合は、舌の付け根に絡まったり、腸がアコーディオン状にたぐり寄せられたりすることがある。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- 消化管の閉塞:食べたものが腸に詰まり、消化物が流れなくなる。緊急手術が必要となる場合が多い。

- 消化管の損傷・穿孔:尖ったものや硬いものを食べた場合、胃や腸に傷がついたり穴が開いたりする。腹膜炎を引き起こし、非常に危険な状態になる。

- 中毒:毒性のあるものを食べた場合、神経症状(痙攣、麻痺)、肝臓や腎臓の障害など、命に関わる中毒症状を引き起こす。

病気・怪我・感染症

病気や怪我などにより具合が悪い、どこかが痛むといったことが原因で食欲が落ちてしまうことがあります。

食欲がないほかにも嘔吐・下痢といった症状がある、どこかを痛がる素振りがある場合は、病気や怪我の可能性を疑いましょう。

体に問題がないように見えても、口臭がキツい、よだれが多いなどの様子があれば注意が必要。

口内環境のトラブルによる痛みでごはんが食べられない、ということもあります。

考えられる具体的な症状

- 食欲不振は、さまざまな病気や怪我、感染症のサインとして非常に多く見られる。

- 原因によって、食欲不振以外に多様な症状が併発する(例:発熱、咳、くしゃみ、鼻水、嘔吐、下痢、血尿、頻尿、歩き方の異常(跛行)、特定の部位の痛みや腫れ、震え、元気消失、体重減少、皮膚の異常など)。

引き起こす可能性のある二次的な問題

- 病気や怪我の進行:食欲不振を放置すると、病気が悪化したり、体力が衰弱したりする。

- 脱水や栄養失調:食事が摂れないことで、体に必要な水分や栄養が不足する。

- 合併症の発症:元の病気に関連して、他の健康問題を引き起こす可能性がある。

- 早期発見・治療が遅れることで、治療が難しくなったり、後遺症が残ったり、命に関わったりすることがある。

犬の食欲不振から考えられる病気

愛犬に食欲不振の様子が見られる場合、病気が原因となっている可能性が考えられます。

ここでは、食欲不振から考えられる犬の病気についてご紹介します。

内属・消化器官の疾患から口腔内トラブルまで、食欲不振につながる病気は多岐にわたります。

愛犬の様子や症状をよく確認し、いつもと違う様子があれば早めに動物病院を受診してくださいね。

消化器の病気

- 腸閉塞

- 胃潰瘍など

消化器官に疾患を抱えている場合、ごはんを食べないだけでなく、嘔吐・下痢・血便などの症状が出ることもあります。

お腹を触ったときに嫌がったり痛がったりする場合には、胃腸炎・胃潰瘍などの可能性も考えられます。

急を要するケースもあるので、体調に異変を感じたら早めに動物病院に相談し、獣医師の指示を受けましょう。

内臓の病気

- 腎不全

- 心臓病など

食欲不振に加え、元気がなくぐったりしている場合は、内臓の病気が考えられます。

腎不全・心臓病などは初期の段階では気付きづらいことが多く、食欲不振の症状が出る頃には、病状がかなり進行している可能性も。

少しでも気になる様子があれば、早めに動物病院を受診することをおすすめします。定期的に健康診断を受けて、早期発見に努めましょう。

呼吸器の病気

- ケンネルコフ(犬伝染性気管支炎)

- 肺炎 など

食欲不振の症状に加え、発熱や咳、ひどい場合は呼吸困難の症状が出ることも。

呼吸器系の病気は細菌やウィルス・寄生虫の感染によって起こり、体力のない子犬やシニア犬がかかると重症化するリスクがあります。

特にケンネルコフは感染力が強い病気であるため、注意が必要です。ワクチンを接種する、症状のある犬に近づけないなど予防を徹底しましょう。

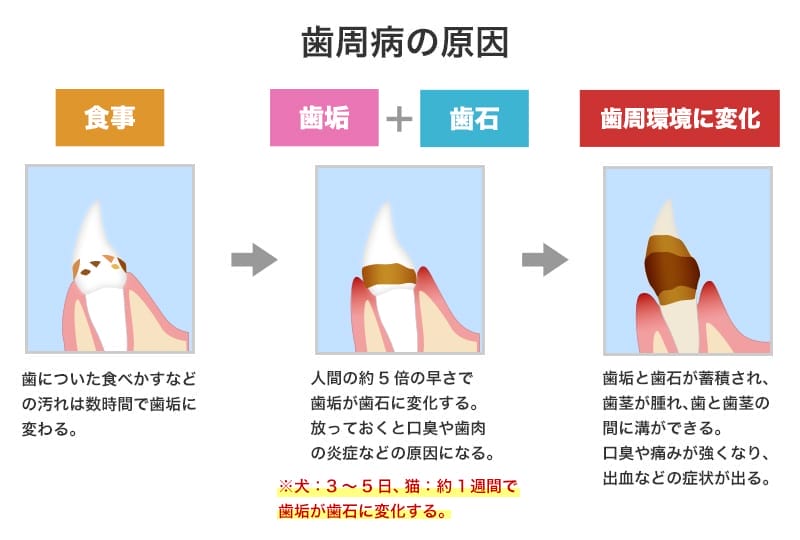

口腔内の病気

- 口内炎

- 歯周病 など

愛犬がごはんを食べなくなってしまった際には、口腔内の状態をチェックすることも重要です。

口腔内にトラブルがある場合、食欲がないというよりも痛みが強く「食べたくても食べられない」という状況が多いです。

興味を示してニオイを嗅ぐけれど食べなかったり、空腹が原因で胃液を吐いてしまうことも。

歯周病と聞くとそれほど重大な病気ではないように感じますが、犬の歯周病は悪化すると全身に影響を及ぼすおそれがあります。

普段からデンタルケアに気を配り、定期的に動物病院で口腔内の状態を見てもらうとよいでしょう。

生殖器の病気

避妊手術・去勢手術を受けていない場合には、生殖器の病気のリスクも考えられます。

女の子であれば子宮蓄膿症、男の子であれば前立腺炎などが挙げられます。命の危険に関わる病気もあるので、早めに動物病院で処置を受けることが重要です。

子犬を生ませることを考えていない場合は、避妊・去勢手術を検討しましょう。

生殖器官の病気のリスクを回避できるだけでなく、発情期の問題行動や交尾ができないストレスも軽減できます。

ウィルス感染症

どれも重症化しやすく命の危険に関わる危険性のある病気ですが、混合ワクチンによって予防が可能です。

毎年忘れずにワクチン接種をすることで予防できますので、かかりつけの獣医師と相談して判断すると良いです。

感染症の中には、犬同士だけでなく人間にも感染するウイルスや細菌などもあります。

飼い主さんや家族の健康を守るためにも、感染症予防は非常に重要です。

犬の食欲不振の対処法

健康の基本である食事。それは人間だけでなく、犬であっても同じことです。

愛犬がごはんを食べてくれないと、飼い主さんとしては心配になってしまいますよね。

「どうすればごはんを食べてくれるの?」と困っている飼い主さんもいるでしょう。

ここでは、愛犬の食欲不振の対処法についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。

フードを見直す

フードが合わない、食べ飽きが原因の場合は、ドッグフードを見直すことをおすすめします。

ただ好みに合わないだけでなく、お腹がゆるくなるなどの症状があればアレルギーの可能性も考えられます。無理に与え続けず、体質に合うフードを選んであげましょう。

また、犬は味覚よりも嗅覚が発達しており、食べ物も香りで判別しています。

開封からしばらく経っている場合は、鮮度が落ちて香りが弱くなってしまっている可能性もあるでしょう。

新しいフードを開封したり、香りの強いフードに切り替えるのもおすすめです。

食べ飽きを防ぐため、あらかじめ複数のフードを用意しておき、期間を決めてローテーションするのもよいでしょう。

フードの与え方を工夫する

同じフードでも、与え方を変えるだけで食べてくれる場合もあります。

ドライフードを少し温めたり、お湯でドライフードを少しふやかしたりすると、美味しい香りが分かりやすくなり食欲が刺激されますよ。

ドライフードの上にウェットフードをトッピングしたり、スープタイプのフードと混ぜて与えるのもおすすめです。

歯が発達していない子犬や噛む力が衰えてしまったシニア犬は、硬いドッグフードを上手く食べられません。

細かく砕いたり、犬用ミルクやお湯でふやかしてあげると食べやすくなりますよ。

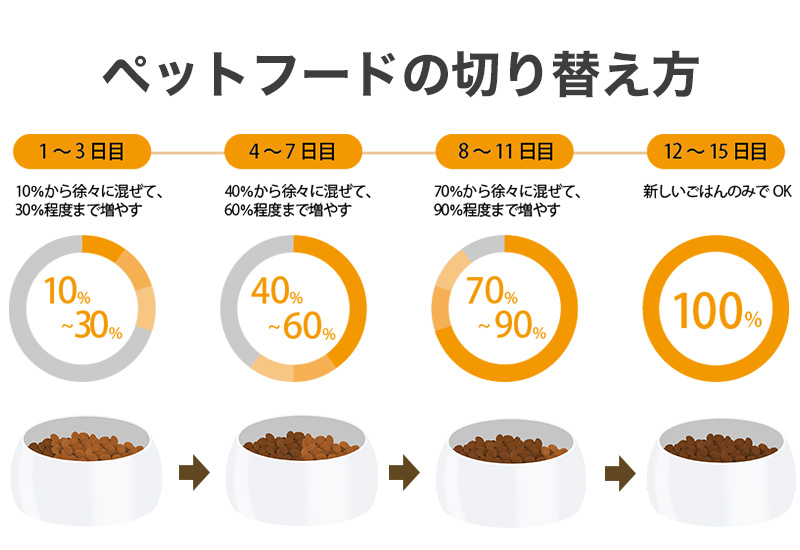

フードの切り替えは10日間ほどかけて行う

成長段階や愛犬の好みに合わせて、ドッグフードを変更することもありますよね。

フードを切り替える場合は、急に新しいフードを与えるのではなく、少しずつ切り替えを行う必要があります。

以下の表を参考に、10日間ほどかけて切り替えをおこないましょう。

急に新しいフードを出すと警戒して食べてくれなかったり、お腹を壊してしまうこともあります。

今までのフードに新しいフードを混ぜ、さりげなく切り替えを行うのがポイントです。

食事環境を見直す

人目を気にしやすい犬の場合は、リビングなどの人が集まりやすく注目を集める場所では、食事に集中しづらいと感じるでしょう。

ケージの中など、落ち着いて食べられる場所でフードを与えてみましょう。

また、いつまでもフードを出しっぱなしにしてしまうと「好きなときに食べられる」と認識し、食事への興味が薄れる可能性も。

一定時間を過ぎたらフードを下げ「決まった時間にしか食べられない」と覚えてもらうことも重要です。

食器が合わずに食べにくそうにしている場合は、スタンドつきの食器に変えて高さの調整をしてあげましょう。

おやつの量を減らす

人間の子どもも「おやつを食べすぎてごはんが食べられない」ということがありますが、犬も同じです。

特におやつは香りが立ちやすく嗜好性が高いため、人間でいうジャンクフードに該当するものもあります。

味や香りの濃いおやつに慣れてしまうと、ドッグフードでは物足りなく感じてしまいます。

普段家から頻繁におやつを与えている場合は、少しずつおやつの量を減らしてみましょう。

始めのうちは愛犬からおやつをねだられるかもしれませんが、きちんとドッグフードで必要な栄養を摂ることが大切です。

愛犬が甘えてくると、ついおやつを与えたくなりますがグッとこらえましょう。

運動や一緒に遊ぶ時間を増やす

運動を取り入れることでお腹を空かせると、食いつきがよくなることもあります。

健康を維持するためにも、日々の散歩は欠かさずにおこないましょう。

お散歩の時間を少し長めにしたり、広い公園やドッグランなどで走らせるのもおすすめです。

単独で遊ばせるだけでなく、ボールを投げて持って来い遊びなどを取り入れてあげると、喜んでくれるでしょう。

愛犬と楽しくコミュニケーションをとりながら、体を動かす時間を作ってあげてくださいね。

ストレスの原因を取り除く

ストレスは食欲不振に留まらず、愛犬にさまざまな悪影響を及ぼします。

ストレスの原因が分かっている場合は、少しでも取り除いてあげることが重要です。

引っ越しなどやむを得ない事情もありますが、散歩の時間やコミュニケーションの時間を増やしたり、愛犬が喜ぶことをしてあげましょう。

新しい家族が増えるなどの変化があった場合も、新入りの子にばかり構うのでなく、先住である愛犬にもたっぷりと愛情を注いであげてくださいね。

犬の食欲不振を予防する方法

ここまでに食欲不振の原因や対処法をご紹介してきました。

しかし、できることなら食欲不振に陥ることなく、毎日しっかり食事してくれるのが一番ですよね。

ここでは、愛犬の食欲不振を防止する方法をご紹介します。ぜひ、日常生活に取り入れてみてくださいね。

歯磨きはなるべく毎日行う

歯周病や歯肉炎など口腔内にトラブルがあると、痛みから食事をしづらくなってしまいます。

犬は食べかすや歯垢が歯石になるまで3日~5日ほどしかかからないので、毎日の歯磨きがとにかく大事です。

加齢とともに歯や噛む力が衰えていくのは避けられませんが、日々の歯磨きを行うことで、なるべく長いあいだ健康的な歯を保ちましょう。

口まわりに触られることを嫌がる犬はとても多いため、子犬のうちから慣れさせて歯磨きの習慣をつけることが大切です。

誤飲・誤食しそうな物は片付ける

誤飲・誤食の原因になりそうなものは、愛犬の手の届くところに置かないようにしましょう。

ゴミなどはすぐに片付け、使わないものは引き出しや蓋付きの入れ物にしまうなど、イタズラをできないような工夫が大切です。

入ってほしくない部屋はきちんとドアを閉めたり、施錠をしましょう。

おもちゃを与える際は千切れる心配がない頑丈なものや、飲み込めないサイズのものを選ぶのがおすすめです。

適切な室温と湿度を心がける

夏バテや熱中症による食欲不振を予防するため、適切な室温・湿度になるよう意識しましょう。

犬は口でハァハァと息をするパンティングにより体温を調整していますが、人間と比べると体温調節がしづらい動物です。

夏場はためらわずにエアコンを使用し、過ごしやすい室温に設定してあげましょう。水分不足にならないよう、水飲み場を複数設置することも忘れずに。

冷感接触のペット用ベッドやマットなども販売されているので、ぜひ活用してみてくださいね。

定期的にワクチン接種をする

食欲不振に陥る原因のひとつが、感染症などによる体調不良です。

動物である以上どんなに気をつけていても病気のリスクはありますが、ウイルスや細菌などの感染症の多くは、ワクチンによって予防できます。

感染症は重症化すると命の危機に関わるものもあるため、十分に注意しましょう。

定期的に混合ワクチンを接種し、しっかりと感染症を予防してくださいね。

病院によっては、前回の接種から1年経つ頃に「そろそろワクチン接種の時期ですよ」とお便りをくれる場合もあります。

愛犬の食欲不振に加えてこんな症状があれば即病院へ

成犬でいつも通り元気があり、24時間程度ごはんを食べないことがあっても、過剰に心配する必要はありません。

しかし、2日以上にわたって何も食べない状態が続いたり、食欲不振以外にも症状がある場合には病気が潜んでいる可能性が考えられます。

大事ではないように見えても「実は病気が進行していた」ということも、珍しくありません。

ここでは、愛犬の食欲不振の際の注意点をご紹介します。

以下のような症状が見受けられる場合は、様子を見るのではなく早めに動物病院に相談しましょう。

食事をしない状態が続く

食事をしなくても散歩や遊びには積極的で元気がある場合、1日程度(24時間程度)は様子を見ても問題ありません。

しかし、2日間(48時間以内に判断)なにも口にしない場合は、早めに動物病院に相談しましょう。

子犬やシニア犬、基礎疾患のある犬の場合は、長時間空腹の状態が続くと低血糖症を起こしてしまう可能性があり、大変危険です。

特にシニア犬の場合は「加齢により食が細くなっただけだろう」と小さな変化や病気を見落としてしまいがち。

ごはんを食べない原因を飼い主さんだけで判断するのは危険なため、必ず獣医師の指示を仰ぎましょう。

元気がなく、ぐったりしている

食事をしないことに加え、ぐったりとしていたり元気がない場合は、なにか病気が隠れている可能性が高いです。

このような症状がある場合には、様子を見るのではなく直ちに動物病院を受診しましょう。

無理に食事させるのではなく、獣医師に症状を伝えて適切な判断を仰いでください。

その際、何時間くらい食事をしていないのか、様子がおかしいのはいつ頃からなのか、状況をできるだけ詳しく伝えることをおすすめします。

水も飲まない

食事をしないだけでなく、水も飲まない場合には危険度が非常に高くなり、注意が必要です。

脱水症状を引き起こす可能性があるので、できるだけ早めに動物病院を受診しましょう。

特に子犬の場合は脱水症状を引き起こしやすく、成犬に比べて体力もないため要注意。

目盛り付きの給水器を使って、どのくらい水分を摂取しているかチェックするのもおすすめです。

熱がある

発熱の症状がある場合は、ウィルスや細菌に感染している可能性が考えられます。

放置すると症状が悪化し、命の危険に関わることもあります。

特に子犬やシニア犬は重症化しやすいため、注意が必要です。

発熱のほかに嘔吐や下痢、咳などの症状がないかもよく観察しておきましょう。

口臭やよだれ、食べる時に痛がる

口臭がキツくなったりよだれが多くなったりしている場合は、歯周病・歯肉炎にかかっているかもしれません。

その場合、口元を触られることを嫌がったり、食べるときに痛そうにする様子なども見受けられます。

人間の場合、歯周病や歯肉炎というとさほど大きな病気とは考えられないかもしれませんが、犬の歯周病は人間とは異なります。

治療には全身麻酔が必要になることもあり、体に大きな負担がかかるため、年齢によっては治療が難しくなるケースも。

放置すると口腔内に留まらず全身にまで影響が及ぶこともあるため、異変を感じたら早めに治療を開始しましょう。

下痢や嘔吐がみられる

食欲不振に加え、嘔吐や下痢の症状がある場合はウイルス感染や細菌感染、内臓の病気の可能性があります。

様子を見ているうちに一気に症状が進行する可能性もあるため、早めに動物病院を受診することをおすすめします。

下痢や嘔吐は脱水症状にも繋がりやすいため、子犬の場合は特に注意しましょう。

病院を受診する際には排泄物や吐しゃ物を袋に入れて持参したり、スマホで撮影して獣医師に見せたりすると診断の役に立つ場合がありますよ。

体重の減少

食欲に加え、体重に変わりがないかもチェックすべきポイントです。理想体型よりも痩せすぎていると、体力・免疫力の低下のリスクがあります。

肥満は万病のもとといいますが痩せすぎも問題があるため、毎日愛犬の体に触れて体型をチェックしましょう。

また、それなりに食事できているのに痩せているという場合も、なにか病気が隠れている可能性が高いです。体重の減少が著しい場合には、早めに動物病院に相談してください。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)