短い足でちょこちょこ歩く姿が愛らしいマンチカン。そのユニークな魅力に惹かれ、家族に迎えたいと考える方も多いでしょう。

この記事では、マンチカンの特徴や性格、お迎えの準備から、日々の食事、住環境、しつけ、健康管理に至るまで、マンチカンと楽しく、そして健康に暮らすための飼い方のコツを具体的に解説します。

マンチカンとの豊かな生活を始めるための知識がきっと見つかります。

この記事の結論

- マンチカンはとても短足であるというのが特徴的で、なおかつ好奇心旺盛な性格をしている

- 繁殖の過程で長足のマンチカンが生まれることもあるものの、マンチカンとの扱いにはならない

- 足の短さに対して腰が長いため、ヘルニアなどの病気に注意が必要

- 段差などで負担が大きくかかるため、専用ステップなどの用意が必要になる

目次

はじめに マンチカンってどんな猫? その特徴と魅力

短い足でよちよちと歩く姿が愛らしいマンチカンは、近年日本でも人気が高まっている猫種です。そのユニークな外見だけでなく、性格や飼いやすさも魅力の一つとされています。

この記事では、マンチカンという猫が持つ特徴や魅力について深く掘り下げ、これからマンチカンを家族に迎えたいと考えている方、あるいは既に一緒に暮らしている方にも役立つ情報をお届けします。

マンチカンの可愛らしさの秘密や、彼らとより幸せな時間を過ごすためのヒントを見つけていきましょう。

マンチカンの歴史と特徴 短足の秘密に迫る

マンチカンの最も際立った特徴である短い足は、自然発生的な突然変異によるものです。その歴史は比較的新しく、1980年代にアメリカ合衆国ルイジアナ州で保護された短い足の猫が基礎となったと言われています。

犬で言えばダックスフンドやウェルシュ・コーギー・ペンブロークを彷彿とさせる体型から、「猫界のダックスフンド」や「猫界のコーギー」といった愛称で呼ばれることもあります。

しかし、その短い足は特定の犬種のように意図的に作出されたものではなく、猫自身の健康を損なわない範囲での自然な姿としてブリーダーたちによって保護され、育まれてきました。

体型は筋肉質でがっしりとしたセミコビータイプが多いですが、中にはスレンダーなオリエンタルタイプに近い個体も見られます。体重は成猫で男の子が約3.0kg~4.5kg、女の子が約2.5kg~3.5kgが一般的です。

短い足は常染色体優性遺伝(顕性遺伝)によるもので、この遺伝子を持つ親から生まれる子猫のうち、一定の確率で短足になるとされています。

見た目のユニークさとは裏腹に、マンチカンは意外にも運動能力が高く、ジャンプしたり駆け回ったりすることも得意です。ただし、高い場所への昇り降りには、他の猫種に比べて配慮が必要な場合もあります。

マンチカンの性格 好奇心旺盛で人懐っこい?

マンチカンは、その愛らしい外見に加えて、非常に魅力的な性格の持ち主としても知られています。一般的に、マンチカンは好奇心旺盛で遊び好きな性格をしていると言われています。新しいおもちゃや環境に対しても物怖じせず、積極的に探求しようとする姿が見られるでしょう。

また、非常に人懐っこく、飼い主や家族に対して深い愛情を示す傾向があります。甘えん坊な一面もあり、飼い主のそばに寄り添ったり、撫でられることを喜んだりすることが多いです。

社交性も比較的高く、他の猫や犬などのペット、あるいは小さなお子さんがいる家庭でもうまくやっていける子が多いとされています。もちろん、猫にも個性がありますので一概には言えませんが、総じて穏やかで賢く、コミュニケーションを取りやすい猫種と言えるでしょう。

そのため、初めて猫を飼う方や、多頭飼いを考えている方にも比較的向いていると考えられます。ただし、好奇心旺盛な性格は時にいたずらに繋がることもあるため、子猫の頃からの適切なしつけや、安全な環境づくりが大切です。

マンチカンの種類 足の長さや毛色のバリエーション

マンチカンといえば短い足が特徴的ですが、実は足の長さにはいくつかのバリエーションがあり、また毛色や毛の長さも非常に多様です。これらのバリエーションが、マンチカンの個性をさらに豊かなものにしています。

足の長さについては、一般的に「スタンダード」と呼ばれる典型的な短足のマンチカンがよく知られています。国際的な猫血統登録団体であるTICA(The International Cat Association)では、この短足の個体のみがマンチカンとして正式に認められています。

繁殖の過程では、マンチカンの遺伝子を持たない通常の足の長さの猫と交配されることがあり、その際に生まれる足の長い子猫は「長足のマンチカン」と呼ばれることもありますが、血統書上は「マンチカン」とは記載されません。

しかし、これらの長足の猫もマンチカンの血統を維持するためには重要な役割を担っています。愛好家の間では、スタンダードよりもさらに足が短い個体を「スーパーショート」や「ラグハガー」と呼ぶこともありますが、これらは公式な分類ではありません。

毛色や模様に関しては、マンチカンにはあらゆるバリエーションが存在します。ブラック、ホワイト、レッド、クリーム、ブルーといった単色から、タビー(縞模様)、バイカラー(2色)、キャリコ(三毛)、ポインテッドなど、非常に多彩です。毛の長さも、短毛種と長毛種の両方が存在し、長毛のマンチカンはシルキーで美しい被毛を持っています。このように、マンチカンは外見のバリエーションが豊富なので、自分好みの子を見つける楽しみもあるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 足の長さ(TICA基準) | 短足(スタンダード)のみがマンチカンとして認定。 繁殖過程で長足の個体も生まれる。 |

| 非公式な足の長さの呼称 | スーパーショート、ラグハガー (一部愛好家間の呼称であり、公式な分類ではない) |

| 毛の長さ | 短毛種、長毛種 |

| 毛色・模様 | ブラック、ホワイト、レッド、クリーム、ブルー、ブラウンなどの単色、タビー(縞)、バイカラー、キャリコ(三毛)、ポインテッドなど、あらゆるバリエーションが存在する。 |

マンチカンの平均寿命と健康に長生きしてもらうための飼い方

マンチカンの平均寿命は、一般的に12歳から15歳程度と言われています。これは猫全体の平均寿命と比較しても標準的な範囲内です。しかし、個体差や飼育環境、健康管理によって寿命は大きく左右されます。大切な家族の一員であるマンチカンに、一日でも長く健康で幸せに暮らしてもらうためには、飼い主さんの日頃のケアが非常に重要になります。

具体的には、まずバランスの取れた適切な食事管理が欠かせません。特にマンチカンは、その体型から肥満になると関節や背骨に負担がかかりやすいため、体重コントロールには注意が必要です。

また、好奇心旺盛で遊び好きな性格を活かして、適度な運動を促すことも大切です。短足であっても、おもちゃで遊んだり、段差の少ないキャットタワーを工夫して設置したりすることで、運動不足の解消に繋がります。

さらに、ストレスの少ない快適な住環境を整え、定期的な健康診断を受けることで、病気の早期発見・早期治療に繋げることができます。マンチカン特有のかかりやすい病気についても理解を深め、日頃から体調の変化に気を配ることが、愛猫の健康寿命を延ばすための鍵となるでしょう。

愛情を持って接し、日々のコミュニケーションを大切にすることも、猫の心身の健康にとって不可欠です。これらの詳細な飼い方のポイントについては、後の章で詳しく解説していきます。

マンチカンを迎える前に知っておきたい準備と心構え

マンチカンとの出会いは、日々の生活に大きな喜びと癒やしをもたらしてくれます。その愛らしい姿とユニークな魅力に惹かれる方も多いことでしょう。

しかし、新しい家族として猫を迎えることは、同時にひとつの命を預かるという大きな責任を伴います。マンチカンが安心して快適に暮らせるよう、また、飼い主さん自身も後悔することなく猫との生活を楽しめるよう、お迎えする前の準備と心構えは非常に大切です。

この章では、マンチカンとの出会い方から、必要な費用、揃えておくべきグッズまで、具体的な準備について詳しく解説します。

マンチカンはどこで出会える?主なお迎え方法と選び方のポイント

愛らしいマンチカンを家族に迎えたいと考えたとき、まずどこで出会えるのかを知る必要があります。

主なお迎え方法としては、ペットショップ、ブリーダー、そして保護猫の里親になるという選択肢があります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、ご自身のライフスタイルや考え方に合った方法を選びましょう。

ペットショップ

ペットショップは、気軽に立ち寄ることができ、さまざまな猫種を見比べながら検討できる点がメリットです。マンチカン専門のコーナーがある店舗や、多くのマンチカンを扱っている店舗もあります。

お迎えに必要なグッズも同時に揃えられることが多いのも便利な点です。

ただし、親猫や育った環境についての情報が限られている場合があることや、社会化期をどのように過ごしたかが見えにくい点は考慮が必要です。

ブリーダー

マンチカン専門のブリーダーや、特定の猫種に精通したブリーダーから直接譲り受ける方法です。

ブリーダーは猫種の特性や遺伝的な疾患について深い知識を持っているため、健康状態や性格について詳しい情報を得やすいのが大きなメリットです。親猫や兄弟猫を見学できる場合もあり、どのような環境で育ったのかを直接確認できます。

信頼できるブリーダーを見つけるためには、インターネットでの情報収集や、キャットショーなどで情報を得るのも良いでしょう。ただし、人気のブリーダーの場合は順番待ちになることもあります。

保護猫(里親)

さまざまな事情で飼い主を失ったり、保護されたりした猫たちの新しい家族になる方法です。動物愛護団体や地域の保護活動グループ、自治体の動物愛護センターなどが里親を募集しています。

マンチカンと限定して探すのは難しいかもしれませんが、成猫やシニア猫など、さまざまな年齢や個性を持つ猫たちとの出会いがあります。

譲渡には審査や条件がある場合が多く、費用は比較的安価ですが、猫が新しい環境に慣れるまで時間と愛情をかけて寄り添う心構えが必要です。

マンチカンを選ぶ際のポイント

どこの場所から迎えるにしても、健康で元気なマンチカンを選ぶことは非常に重要です。以下の点を注意深く観察しましょう。

目:

目ヤニや涙が多く出ていないか、白く濁っていたり充血したりしていないか、生き生きと輝いているかを確認します。

鼻:

鼻水やくしゃみが出ていないか、適度に湿っているかを確認します。

耳:

耳垢で汚れていたり、嫌な臭いがしたりしないか、痒がっていないかを確認します。

被毛と皮膚:

毛艶が良く、フケや脱毛、皮膚の赤みや湿疹がないかを確認します。

お尻周り:

排泄物で汚れていたり、下痢の形跡があったりしないかを確認します。

口内:

歯茎が健康的なピンク色か、口臭がひどくないか、よだれが多くないかを確認します。子猫の場合は歯が生えそろっているかも見ましょう。

体格と動き:

マンチカン特有の短足であることを理解しつつも、極端に痩せていたり、お腹が膨れていたりしないか確認します。元気に動き回り、歩き方やジャンプに不自然な点がないかも観察しましょう。関節に負担がかかりやすい猫種なので、足を引きずるなどの様子がないか注意が必要です。

性格:

人に対して興味を示し、適度に甘えてくるか、兄弟猫と元気に遊んでいるかなどを観察します。隅でじっとうずくまっていたり、極端に怯えたり、逆に威嚇してくるような場合は、慎重な判断が必要です。お店のスタッフやブリーダーに、その子の性格について詳しく聞いてみるのも良いでしょう。

また、迎える先の飼育環境が清潔であるか、スタッフが猫に対して愛情を持って接しているかなども重要なチェックポイントです。

ワクチン接種の状況や、駆虫プログラム、遺伝性疾患の有無(ブリーダーの場合)などについても、しっかりと確認しましょう。

マンチカンを飼うための初期費用と年間費用はどのくらい?

マンチカンを家族に迎えるにあたって、どのくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておくことは非常に大切です。

初期費用だけでなく、その後継続的にかかる年間費用も考慮し、無理のない飼育計画を立てましょう。

初期費用

マンチカンをお迎えする際に一度にかかる費用です。生体価格は、月齢、血統、足の長さ(スタンダード、スーパーショート、ラグハガーなど)、毛色、お迎え場所などによって大きく変動します。

| 項目 | 費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| マンチカンの生体価格 | 15万円 ~ 50万円程度 | ペットショップ、ブリーダー、毛色や足の長さにより変動 |

| ワクチン接種費用 | 5,000円 ~ 10,000円(1回あたり) | 通常2~3回接種 |

| マイクロチップ装着・登録費用 | 5,000円 ~ 10,000円程度 | 動物病院や登録機関により異なる |

| 猫用ケージ・サークル | 5,000円 ~ 30,000円程度 | 大きさや機能による |

| トイレ用品(本体、猫砂、スコップなど) | 3,000円 ~ 10,000円程度 | 猫砂の種類やトイレのタイプによる |

| 食器(フード用、水用) | 1,000円 ~ 5,000円程度 | 素材やデザインによる |

| キャットフード(最初の1ヶ月分程度) | 2,000円 ~ 5,000円程度 | 子猫用フードなど |

| キャリーバッグ | 3,000円 ~ 10,000円程度 | 通院や移動に必須 |

| 爪とぎ | 1,000円 ~ 5,000円程度 | 素材や形状による |

| おもちゃ | 1,000円 ~ 3,000円程度 | 複数種類用意すると良い |

| ベッド・寝床 | 2,000円 ~ 8,000円程度 | 季節や好みに合わせて |

| 初期費用 合計(目安) | 約18万円 ~ 60万円以上 | 生体価格や購入するグッズにより大きく変動 |

この他に、迎えた後の健康診断費用や、去勢・避妊手術を行う場合は別途2万円~5万円程度(動物病院により異なる)が必要になります。手術の時期や必要性については、獣医師とよく相談しましょう。

年間費用

マンチカンと暮らしていく上で、毎年継続的にかかる費用です。健康状態やライフスタイルによって変動しますが、おおよその目安を把握しておきましょう。

| 項目 | 費用の目安(年間) | 備考 |

|---|---|---|

| キャットフード | 3万円 ~ 8万円程度 | フードの種類、品質、量による |

| 猫砂 | 1万円 ~ 4万円程度 | 猫砂の種類、交換頻度、頭数による |

| おやつ | 5,000円 ~ 2万円程度 | 与える頻度や種類による |

| おもちゃ・爪とぎなど消耗品 | 5,000円 ~ 1万5千円程度 | 破損や汚れに応じて交換 |

| 医療費(ワクチン、定期検診など) | 1万円 ~ 3万円程度 | 年1回のワクチン接種、健康診断など |

| ペット保険料(任意加入) | 2万円 ~ 6万円程度 | プラン、年齢、補償内容による |

| その他(光熱費の増加分、トリミングなど) | 変動 | 必要に応じて(長毛種はトリミングも検討) |

| 年間費用 合計(目安) | 約8万円 ~ 25万円以上 | ライフスタイルや選択するサービスにより変動 |

マンチカンは遺伝的に関節疾患(椎間板ヘルニア、変形性関節症など)のリスクが他の猫種より高いとされることがあります。

万が一の病気やケガに備えて、ペット保険への加入を検討することも大切です。保険料は補償内容や年齢によって異なりますので、複数のプランを比較検討しましょう。

これらの費用はあくまで目安であり、愛情をかければかけるほど、より良いフードやグッズを選びたくなるものです。

経済的な負担も考慮し、長期的に責任を持って飼育できるかをしっかりと考えることが重要です。

マンチカンを迎えるために必要なグッズリスト完全版

マンチカンが新しいお家に来てすぐに快適で安全な生活をスタートできるよう、事前に必要なグッズを揃えておきましょう。

特に子猫の場合は、成長に合わせてサイズや種類を見直す必要があるものもあります。ここでは、マンチカンを迎えるために最低限準備しておきたいグッズをリストアップし、選ぶ際のポイントも解説します。

食事関連グッズ

フードボウル:

陶器製やステンレス製など、衛生的で洗いやすく、ある程度の重さがあって安定するものがおすすめです。マンチカンは体が低いため、食器の縁が高すぎると食べにくいことがあります。少し浅めのものや、角度がついていて食べやすい工夫がされたもの、または高さ調節ができる食器台を利用するのも良いでしょう。

ウォーターボウル:

新鮮な水をいつでも十分に飲めるように、数カ所に設置するのが理想です。フードボウルと同様に、安定感があり、清潔に保てる素材を選びましょう。循環式の自動給水器も、常にきれいな水を提供できるため人気があります。

キャットフード:

お迎えするマンチカンがそれまで食べていたフードと同じものを最初は用意しましょう。急にフードを変えると、お腹を壊したり食欲がなくなったりすることがあります。

新しいフードに切り替える場合は、今までのフードに少量ずつ混ぜながら、1週間~10日ほどかけてゆっくりと移行させます。年齢(子猫用、成猫用、シニア用)や体質に合った総合栄養食を選びましょう。

トイレ関連グッズ

トイレ本体:

さまざまなタイプがあります。屋根付き(ドーム型)、オープン型、システムトイレなど、猫の好みや飼い主さんの使い勝手で選びましょう。マンチカンは短足なので、トイレの入り口が高すぎると出入りしづらいことがあります。

ステップが低いものや、入り口がカットされているデザインを選ぶと親切です。子猫の場合は、浅めのトレータイプから始めるのが一般的です。

猫砂:

鉱物系(ベントナイト)、紙系、木系(おがくず、ペレット)、おから系、シリカゲル系など、素材や粒の大きさ、固まり方、消臭力もさまざまです。

最初はブリーダーやペットショップで使っていたものと同じ種類の猫砂を用意すると、スムーズにトイレを使ってくれることが多いです。猫によっては特定の砂を好む場合があるので、いくつか試してみるのも良いでしょう。

トイレ用スコップ:

排泄物を処理するために必須です。使用している猫砂の種類(固まるタイプか、固まらないタイプか)に合った形状のスコップを選びましょう。

消臭グッズ・トイレ周り用品:

トイレの近くに置く消臭剤や、排泄物を捨てる際の防臭袋、トイレシートなどがあると、臭い対策に役立ちます。トイレ周りを清潔に保つための掃除用品も準備しておきましょう。

住環境・くつろぎグッズ

ケージまたはサークル:

必ずしも必須ではありませんが、子猫の時期の安全確保(誤飲や事故防止)、来客時や掃除中の一時的な避難場所、先住ペットとの隔離期間などに役立ちます。マンチカンはジャンプ力が他の猫種に比べて低い傾向があるため、高さよりも床面積の広さを重視し、段差が低めのものやスロープを設置できるものがおすすめです。

ベッド・寝床:

安心して眠れるパーソナルスペースを用意してあげましょう。ふかふかで肌触りの良い素材のクッションや、体をすっぽり包むドーム型のベッド、ハンモックなどが人気です。季節に合わせて素材を変えたり、複数箇所に設置したりするのも良いでしょう。

キャリーバッグ:

動物病院への通院、災害時の避難、旅行や帰省など、猫を安全に移動させるために必須のアイテムです。プラスチック製のハードタイプ、布製のソフトタイプなどがあります。マンチカンが中で楽に体勢を変えられる程度の広さがあり、丈夫で通気性が良く、猫が安心できるデザインのものを選びましょう。普段から慣れさせておくと、いざという時にスムーズに入ってくれます。

お手入れグッズ

ブラシ・コーム:

マンチカンには短毛種と長毛種がいます。毛の長さに合ったブラシを選びましょう。短毛種にはラバーブラシや獣毛ブラシ、長毛種にはスリッカーブラシやコームなどが適しています。

定期的なブラッシングは、抜け毛を取り除き、毛球症の予防になるだけでなく、皮膚の健康を保ち、血行を促進する効果もあります。飼い主さんとのコミュニケーションの時間にもなります。

爪とぎ:

猫にとって爪とぎは、爪の古い層を剥がし鋭さを保つためだけでなく、マーキングやストレス解消のための本能的な行動です。壁や家具で爪とぎをされるのを防ぐためにも、必ず用意しましょう。

段ボール製、麻縄ポール型、カーペットタイプ、木製などさまざまな素材や形状があります。猫の好みに合わせて、縦置き、横置きなど複数種類を設置すると良いでしょう。

爪切り:

室内飼いの猫は爪が自然に摩耗しにくいため、定期的な爪切りが必要です。伸びすぎた爪は、カーペットなどに引っかかってケガをしたり、肉球に食い込んだりする原因になります。猫用のギロチンタイプやハサミタイプの爪切りを用意し、子猫のうちから慣らしておきましょう。

歯ブラシ・歯磨きグッズ:

歯周病予防のために、歯磨きの習慣をつけることが理想です。猫用の歯ブラシや、指に巻いて使う歯磨きシート、デンタルケア効果のあるおやつや液体歯磨きなどを活用しましょう。

子猫の頃から口周りを触られることに慣れさせておくと、スムーズに始められます。

シャンプー・タオル(必要な場合):

基本的に猫は自分で毛づくろいをするため、頻繁なシャンプーは必要ありません。

しかし、長毛種で汚れやすい場合や、皮膚トラブルがある場合、臭いが気になる場合などにはシャンプーが必要になることもあります。猫用の低刺激シャンプーと、吸水性の良いタオルを準備しておくと安心です。

遊び・運動グッズ

おもちゃ:

猫じゃらし、ボール、ねずみの形をしたぬいぐるみ、レーザーポインターなど、マンチカンが興味を示すおもちゃを用意しましょう。

マンチカンは好奇心旺盛で遊び好きな子が多いです。適度な運動は、肥満防止やストレス解消に繋がり、心身の健康を保つために重要です。誤飲の危険がないサイズや素材のものを選び、飼い主さんが一緒に遊んであげる時間を大切にしましょう。

キャットタワー(低めのもの):

マンチカンは足が短いですが、上下運動を好む子もいます。ただし、高い場所からの飛び降りが関節に負担をかける可能性もあるため、もし設置するなら段差が低く、ステップがしっかりしていて滑りにくい、低めのキャットタワーを選ぶと良いでしょう。無理に高いものを与える必要はありません。

その他

温度管理用品:

猫は暑さにも寒さにも比較的敏感です。夏場はエアコンやペット用のクールマット、冬場はペットヒーターや暖かい毛布などで、室温を適切に管理できるように準備しましょう。特に子猫やシニア猫は体温調節が苦手なので注意が必要です。

迷子札・首輪(必要な場合):

万が一の脱走に備えて、連絡先を記載した迷子札のついた首輪を装着させることも検討しましょう。ただし、首輪を嫌がる猫もいるため、無理強いは禁物です。軽量で安全装置(一定の力が加わると外れるもの)がついた猫用のものを選びましょう。マイクロチップの装着も有効な対策です。

これらのグッズは、マンチカンをお迎えする前にできる限り揃えておくことで、猫も飼い主さんも安心して新しい生活をスタートできます。焦らず、マンチカンの特性や個性を考えながら、最適なものを選んであげてください。

マンチカンの飼い方の基本 健康を支える食事のポイント

マンチカンが毎日元気に過ごすためには、バランスの取れた食事が欠かせません。特にマンチカンは、その可愛らしい短足体型から、体重管理が健康維持の重要なポイントとなります。

ここでは、マンチカンに適したキャットフードの選び方から、年齢や体調に合わせた食事の与え方、そして注意すべき危険な食べ物まで、食事に関する基本を詳しく解説します。愛猫の健康を食事の面からしっかりとサポートしましょう。

マンチカンに最適なキャットフードの選び方

マンチカンの主食となるキャットフードは、健康を左右する大切な要素です。さまざまな種類のフードが市販されていますが、以下のポイントを押さえて、愛猫に最適なものを選んであげましょう。

総合栄養食を選ぶ

毎日与える主食は、「総合栄養食」と記載されたもの、総合栄養食基準で作られているもの、FEDIAF基準で作られているものを選びましょう。

総合栄養食は、猫に必要な栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど)がバランス良く配合されており、そのフードと新鮮な水だけで健康を維持できるように作られています。

「一般食(副食)」や「おやつ」と書かれたものは、嗜好性を高めるためのものや特定の栄養補給を目的としたもので、主食には適していません。

ライフステージに合わせる

猫は成長段階によって必要な栄養バランスが異なります。マンチカンの年齢に合ったフードを選びましょう。

子猫用(生後12か月頃まで):

成長期の子猫は、たくさんのエネルギーと栄養を必要とします。高タンパク・高カロリーで、骨や筋肉の発育をサポートする栄養素が強化された子猫用フードを選びましょう。消化しやすいように配慮されていることも重要です。

成猫用(1歳~6歳頃):

成猫期は、健康な体を維持するための栄養バランスが大切です。活動量や体質に合わせて、適切なカロリーと栄養素が配合されたフードを選びましょう。マンチカンは活発な一面もありますが、肥満に注意が必要なため、体重管理に配慮したフードも選択肢の一つです。

シニア猫用(7歳頃から):

高齢期に入ると、運動量が減り、消化機能も低下しやすくなります。そのため、消化しやすく、低カロリーで、腎臓や関節の健康維持をサポートする成分(グルコサミン、コンドロイチンなど)が配合されたシニア猫用フードが適しています。

フードの種類と特徴

キャットフードには主にドライタイプとウェットタイプがあります。それぞれの特徴を理解し、愛猫の好みや体調に合わせて選びましょう。

| フードタイプ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ドライフード | 保存性が高い、比較的安価、歯石が付きにくいと言われる、計量しやすい | 水分含有量が少ないため飲水量が少ない猫には注意が必要、嗜好性がウェットフードに劣る場合がある |

| ウェットフード(缶詰・パウチ) | 水分補給がしやすい、嗜好性が高い、香りが立ち食欲を刺激しやすい | 開封後の保存性が低い、ドライフードに比べて高価な場合が多い、歯に残りやすい |

ドライフードとウェットフードを組み合わせて与えるのも良い方法です。例えば、主食はドライフードにし、食欲がない時や水分補給を促したい時にウェットフードを与えるなど、状況に応じて使い分けましょう。

原材料と成分をチェックする

キャットフードのパッケージには、使用されている原材料や成分が表示されています。以下の点を確認しましょう。

動物性タンパク質が主原料であること:

猫は肉食動物なので、良質な動物性タンパク質(鶏肉、七面鳥、魚など)が主原料として最初の方に記載されているフードを選びましょう。

穀物の使用について:

猫は穀物の消化が得意ではありません。穀物不使用(グレインフリー)のフードや、消化しやすい穀物(米など)を少量使用しているフードを選ぶと、アレルギーや消化不良のリスクを低減できる場合があります。

添加物:

人工的な着色料、香料、保存料、酸化防止剤などが含まれていないか確認しましょう。できるだけ自然由来の成分を使用したものや、無添加のフードが安心です。

マンチカンの体質への配慮:

マンチカンは短足のため、肥満になると関節や背骨に負担がかかりやすくなります。体重管理をサポートする低脂肪・高タンパクなフードや、関節ケア成分(グルコサミン、コンドロイチンなど)が配合されたフードも検討してみましょう。

少量から試してみる

どんなに良いフードでも、愛猫が食べてくれなければ意味がありません。また、新しいフードに切り替える際は、お腹の調子を崩さないように、少量ずつ混ぜながら1週間~10日ほどかけてゆっくりと移行しましょう。アレルギーの心配がある場合は、獣医師に相談しながらフードを選ぶことをおすすめします。

年齢と体調に合わせた食事量と与え方のコツ

適切なフードを選んだら、次は食事の量と与え方です。マンチカンの健康を維持するためには、年齢や活動量、体調に合わせた管理が重要になります。

食事量の目安

キャットフードのパッケージには、体重別の給与量の目安が記載されています。まずはこれを参考にし、愛猫の体型や活動量、避妊・去勢手術の有無などを考慮して調整しましょう。

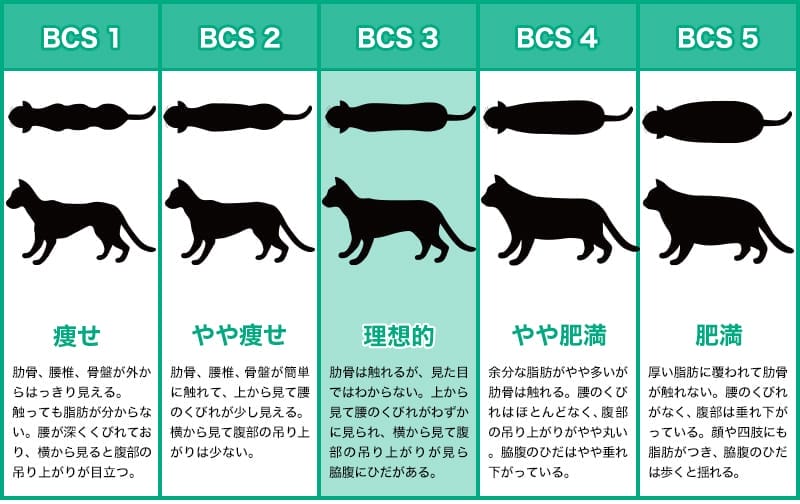

BCS(ボディコンディションスコア)を参考に、定期的に愛猫の体型をチェックすることも大切です。BCSとは、猫の肋骨や腰のくびれ、お腹の脂肪の付き具合などを見て、痩せすぎから太りすぎまでを5段階または9段階で評価する指標です。

理想的な体型を維持できるように食事量をコントロールしましょう。獣医師に相談して、適切なBCSを教えてもらうのも良いでしょう。

食事の回数

食事の回数もライフステージによって異なります。

- 子猫(生後3か月頃まで):消化器官が未発達なため、1日に3~4回に分けて与えましょう。

- 子猫(生後3か月~6か月頃):1日に2~3回に分けて与えます。

- 成猫(1歳以上):1日に2回(朝・夕など)が一般的です。1回の食事量を守れば、1日1回でも問題ありませんが、空腹時間が長くなりすぎないように配慮しましょう。

- シニア猫:消化機能が低下してくるため、1回の量を少なめにして、1日に2~3回に分けて与えると負担が少なくなります。

与え方の工夫

置き餌と定時給餌:

置き餌(常にフードボウルにフードが入っている状態)は、猫が好きな時に食べられるメリットがありますが、過食やフードの劣化、衛生面でのデメリットもあります。

一方、時間を決めて与える定時給餌は、食事管理がしやすく、猫とのコミュニケーションの時間にもなります。マンチカンの性格や飼い主さんのライフスタイルに合わせて選びましょう。

肥満が気になる場合は、定時給餌で量をコントロールするのがおすすめです。

早食い防止食器の活用:

マンチカンの中には早食いをしてしまう子もいます。早食いは嘔吐や消化不良の原因になることがあるため、早食い防止用の凹凸がついた食器を利用するのも良いでしょう。

新鮮な水を常に用意する:

特にドライフードを主食にしている場合は、十分な水分摂取が重要です。常に新鮮な水を飲めるように、複数の場所に水飲み場を設置するなどの工夫をしましょう。

体調不良時の食事

食欲がない、嘔吐や下痢をしているなど、体調が悪い時は無理に食事を与えず、まずは動物病院を受診しましょう。獣医師の指示に従い、消化の良いフードや療法食を与えるようにしてください。

おやつの与え方

おやつは、しつけのご褒美やコミュニケーションツールとして有効ですが、与えすぎは肥満や栄養バランスの偏りの原因になります。

おやつを与える場合は、1日の総摂取カロリーの10%以内を目安にし、主食の量を調整するようにしましょう。

猫用として販売されている安全なものを選び、人間用の食べ物は与えないでください。

マンチカンに与えてはいけない危険な食べ物

人間の食べ物の中には、猫にとって非常に危険なものがたくさんあります。少量でも中毒症状を引き起こし、命に関わることもあるため、絶対に与えないようにしましょう。誤って口にしてしまわないよう、食べ物の管理にも十分注意が必要です。

以下は、猫に与えてはいけない代表的な食べ物です。

| 食べ物 | 主な中毒症状・危険性 |

|---|---|

| ネギ類(玉ねぎ、長ネギ、ニラ、ニンニク、らっきょうなど) | 赤血球破壊による貧血、血尿、嘔吐、下痢、呼吸困難など。 加熱しても毒性は消えません。ハンバーグやスープなど加工品にも注意。 |

| チョコレート、ココア | テオブロミンによる中毒。嘔吐、下痢、興奮、痙攣、不整脈など。 特にカカオ含有量の高いダークチョコレートは危険です。 |

| ぶどう、レーズン | 腎不全を引き起こす可能性があります。 嘔吐、下痢、食欲不振、元気消失など。 |

| キシリトール(ガム、飴、歯磨き粉などに含まれる甘味料) | 急激な低血糖、肝不全を引き起こす可能性があります。 嘔吐、元気消失、痙攣など。 |

| カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど) | 興奮、頻脈、呼吸促迫、嘔吐、下痢、震えなど。 |

| アルコール類 | 急性アルコール中毒。嘔吐、ふらつき、呼吸抑制、昏睡など。少量でも危険です。 |

| アボカド | ペルシンという成分による中毒。嘔吐、下痢、呼吸困難など。 |

| 生の豚肉 | トキソプラズマ症やE型肝炎ウイルス感染のリスク。 |

| 生の魚介類(特にイカ、タコ、エビ、カニ、アワビ、サザエなど) | チアミナーゼという酵素がビタミンB1を破壊し、ビタミンB1欠乏症(食欲不振、嘔吐、麻痺、痙攣など)を引き起こすことがあります。 アニサキスなどの寄生虫のリスクも。 |

| 加熱した骨(特に鶏の骨) | 噛み砕いた際に鋭利な破片となり、口の中や消化管を傷つけたり、詰まらせたりする危険性があります。 |

| 牛乳(人間用) | 多くの猫は乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)が少ないため、下痢や消化不良の原因になります。 猫用のミルクを選びましょう。 |

| 香辛料(唐辛子、コショウなど) | 胃腸への刺激が強く、嘔吐や下痢の原因になります。 |

| 生の卵白 | アビジンという成分がビオチンの吸収を妨げ、皮膚炎や成長不良を引き起こす可能性があります。 |

| ナッツ類(特にマカダミアナッツ) | 消化不良や、マカダミアナッツの場合は中毒症状(嘔吐、ふらつき、高熱など)を引き起こすことがあります。 |

もし愛猫がこれらの危険な食べ物を口にしてしまった疑いがある場合は、自己判断せずに、すぐに動物病院に連絡し、指示を仰ぎましょう。

その際、何をどれくらいの量食べたか、いつ食べたか、現在の猫の様子などを正確に伝えることが重要です。

日頃から、猫が届く場所に危険な食べ物を置かない、調理中や食事中は猫をキッチンや食卓に近づけない、ゴミ箱は蓋付きのものにするなど、誤食を防ぐための対策を徹底しましょう。

マンチカンの飼い方の基本 快適な住環境の作り方

マンチカンが毎日を安心して快適に過ごせる住環境を整えることは、健康で長生きしてもらうために非常に重要です。

短い足を持つマンチカンの特性を理解し、彼らが暮らしやすい空間を作り上げるための具体的なアイデアや注意点について詳しく解説します。

安全対策から、トイレ環境、運動不足解消のための工夫、そして多頭飼いの場合の配慮まで、マンチカンとの生活をより豊かにするためのポイントをご紹介します。

マンチカンが安心して暮らせる部屋作りのアイデア

誤飲に注意して片付ける

マンチカンが家庭内で安全かつリラックスして過ごせるためには、いくつかの配慮が必要です。まず、誤飲や事故を防ぐための安全対策を徹底しましょう。電気コードや充電ケーブルは、猫が噛んで感電しないようにケーブルカバーで保護したり、家具の裏に隠したりする工夫が求められます。

また、小さなアクセサリーや薬、輪ゴム、ボタンなどは、マンチカンが誤って飲み込んでしまうと大変危険ですので、必ず蓋付きの容器や引き出しの中に保管してください。

観葉植物の中には猫にとって有毒な種類も存在するため、室内に置く場合は事前に安全性を確認するか、猫がアクセスできない場所に設置することが肝心です。

転落防止や脱走防止も

窓やベランダからの転落事故も猫の飼育では注意すべき点です。特に好奇心旺盛なマンチカンは、外の景色や虫に気を取られて飛び出してしまう可能性があります。

窓を開ける際は網戸を必ず閉め、網戸ストッパーなどで簡単に開かないようにしておくと安心です。必要に応じて、脱走防止柵やフェンスの設置も検討しましょう。

キッチンや浴室など、火気や水、洗剤など危険が多い場所への立ち入りは制限するのが賢明です。ペットゲートを設置したり、使用時以外はドアを閉めておく習慣をつけましょう。

パーソナルスペースの確保

マンチカンが落ち着いて過ごせるパーソナルスペースの確保も大切です。ケージやキャットハウス、ドーム型のベッドなど、適度に囲まれた空間は猫に安心感を与えます。段ボール箱を置くだけでも喜んで入ることがあります。

猫は高い場所を好む傾向がありますが、マンチカンの場合は足が短いため、高すぎる場所へのジャンプは負担になることがあります。

キャットタワーを選ぶ際は、段差が低めでステップの間隔が狭いものや、スロープが付いているものを選ぶと良いでしょう。家具の配置を工夫して、段差を利用して安全に昇り降りできるようにするのも一つの方法です。

温度と湿度の管理

室内の温度と湿度の管理も健康維持には欠かせません。猫にとって快適な室温は、夏場であれば26℃~28℃、冬場であれば20℃~23℃程度、湿度は40%~60%が目安とされています。

エアコンを使用する際は、冷暖房の風が直接猫に当たらないように風向きを調整してください。留守番させる際も、季節に合わせて室温管理を怠らないようにしましょう。冬場はペット用のホットカーペットやこたつも役立ちますが、低温やけどには十分注意が必要です。

また、日当たりの良い窓辺に猫用ベッドやクッションを置いてあげると、日光浴をしながらくつろげるお気に入りの場所になるでしょう。

そして、家の中の数カ所に爪とぎを設置することも忘れないでください。適切な爪とぎ場所を提供することで、家具や壁での爪とぎを防ぐことができます。

短足でも使いやすいトイレ環境の整え方

トイレの使いやすさ

マンチカンのような足の短い猫種にとって、トイレの使いやすさは日々の快適さを左右する重要なポイントです。トイレ本体を選ぶ際は、縁の高さが低く、スムーズに出入りできるタイプを選んであげましょう。

具体的には、入り口部分が低くなっているロータイプのトイレや、スロープが付いている製品がおすすめです。一般的なシステムトイレも人気がありますが、猫によっては砂の感触や構造を嫌がる場合もあるため、愛猫の好みに合わせて選びましょう。

オープントイレは出入りがしやすい反面、ニオイが広がりやすいというデメリットがあります。一方、フード付きトイレはニオイを抑える効果がありますが、内部で方向転換しにくい場合や、閉塞感を嫌う猫もいます。

静かで落ち着ける場所に設置

トイレの設置場所は、人通りが少なく、静かで落ち着ける場所が理想的です。食事をする場所や寝床からは離れた、プライバシーが保てる空間を選んであげてください。

騒がしい場所や、人の出入りが頻繁な場所にトイレを置くと、猫が安心して排泄できず、トイレ以外の場所で粗相をしてしまう原因にもなりかねません。

可能であれば、複数の場所にトイレを設置すると、猫がその時の気分で好きな方を選べるため、より快適に過ごせます。特に多頭飼いの場合は、「猫の数+1個」のトイレを用意するのが理想とされています。

好みの猫砂

猫砂の選択も非常に重要です。猫砂には、鉱物系(ベントナイトなど)、紙系、木系(おがくず、チップ、ペレット)、おから系など、さまざまな素材のものがあります。それぞれ、固まり具合、重さ、消臭力、処理方法、価格などが異なります。

粒の大きさや感触も猫の好みが分かれるポイントですので、最初はいくつかの種類を少量ずつ試してみて、愛猫が最も気に入るものを見つけてあげましょう。

香料付きの猫砂は人間にとっては良い香りでも、嗅覚の鋭い猫にとっては不快な場合があるため、無香料タイプを選ぶのが無難です。マンチカンが気に入ってくれる猫砂を見つけることが、トイレトレーニング成功への近道となります。

定期的なトイレ掃除

トイレの清潔を保つことは、猫の健康と快適な生活のために不可欠です。排泄物は、少なくとも1日に1~2回はスコップなどで取り除きましょう。

猫は非常にきれい好きな動物なので、トイレが汚れていると使うのを嫌がることがあります。

猫砂の全交換は、使用している砂の種類や汚れ具合にもよりますが、月に1~2回程度を目安に行い、その際にはトイレ本体も中性洗剤などで丁寧に洗浄し、よく乾かしてから新しい砂を入れるようにしましょう。

常に清潔なトイレ環境を維持することで、泌尿器系の病気予防にも繋がります。

マンチカンにおすすめの遊びと運動不足解消法

運動不足になりやすい

マンチカンは好奇心旺盛で遊ぶことが大好きな猫種ですが、その短い足ゆえに運動不足になりやすい傾向があります。

日々の遊びを通じて適度な運動を取り入れ、心身の健康を維持することが大切です。マンチカンの狩猟本能を刺激するようなおもちゃや、彼らの身体的特徴に配慮した遊び方で、楽しく運動不足を解消しましょう。

マンチカンが喜ぶおもちゃにはさまざまな種類があります。以下に代表的なものとその特徴、注意点をまとめました。

| おもちゃの種類 | 特徴 | 遊ぶ際の注意点 |

|---|---|---|

| 猫じゃらし | 鳥の羽やキラキラした素材、カシャカシャ音が鳴るものなど多様。 狩猟本能をくすぐり、飼い主とのコミュニケーションも深まります。 | マンチカンがジャンプしやすいよう、あまり高すぎない位置で動かしましょう。 先端の素材や紐の誤飲に注意が必要です。 遊び終わったら必ず片付けましょう。 |

| ボール | 軽くて転がりやすいものがおすすめです。中に鈴が入っていると音で興味を引くことができます。 一人遊びにも向いています。 | 小さすぎるボールは誤飲の危険性があるため、猫の口に入らないサイズを選びましょう。 素材も安全なものか確認してください。 |

| ぬいぐるみ・けりぐるみ | 抱きついたり、噛みついたり、後ろ足で蹴りけりしたりして遊びます。 ストレス発散にも効果的です。 | 猫が噛みちぎって中綿や装飾品を誤飲しないよう、丈夫な作りのものを選び、定期的に破損がないか確認しましょう。 |

| 知育トイ | おやつを隠して、猫が考えて取り出すタイプのおもちゃです。 飽きさせずに遊ばせることができ、適度な運動と頭の体操になります。 | 最初は簡単なものから始め、徐々に難易度を上げていくと良いでしょう。 マンチカンが諦めてしまわない程度の難易度がポイントです。 |

| レーザーポインター | 光を追いかけることで、非常に良い運動になります。 広いスペースで遊ばせると効果的です。 | 光を直接目に当てないように注意してください。 また、レーザーポインターは捕まえられないため、最後に実体のあるおもちゃに光を当てて「捕獲」させて満足感を与えることが重要です。 |

遊び時間は短時間を繰り返す

遊び時間は、1回あたり10分から15分程度を目安に、1日に数回に分けて行うのが理想的です。

マンチカンは他の猫種に比べてジャンプ力が低い場合があるため、無理な高さへのジャンプを強要するような遊び方は避け、水平方向の動きを取り入れた遊びや、低い段差を利用した遊びを工夫しましょう。

飼い主が積極的に関わることで、マンチカンとの絆も深まります。

キャットタワーやステップの設置

キャットタワーやステップの設置も、マンチカンの運動不足解消やストレス軽減に役立ちます。選ぶ際は、段差が低く、ステップの間隔が狭いもの、あるいはスロープが付いているなど、マンチカンが安全に昇り降りできるデザインのものを選びましょう。

安定性があり、ぐらついたり倒れたりする心配のない、しっかりとした作りの製品を選ぶことが最も重要です。窓辺に設置すれば、外の景色を眺めるお気に入りの場所にもなり、良い刺激になります。家具の配置を工夫して、低い棚などを利用してステップ状に昇れるようにするのも良いアイデアです。

また、部屋の中にトンネル型のおもちゃを置いたり、隠れられるスペースを作ったりすることも、マンチカンの探求心を刺激し、遊びのバリエーションを増やすのに役立ちます。彼らが安全に探検し、運動できる環境を整えてあげましょう。

マンチカンの多頭飼い 先住猫や他のペットとの相性と注意点

多頭飼いが得意かどうかは個体差が大きい

マンチカンは一般的に温厚で社交的な性格の子が多いと言われており、他の猫やペットとも比較的仲良くなりやすい傾向があります。

しかし、猫の性格には個体差が大きいため、すべてのマンチカンが多頭飼いに向いているわけではありません。

新しい家族としてマンチカンを迎える場合、あるいは既にマンチカンがいて新しいペットを迎える場合には、慎重な準備と段階的な対面が不可欠です。

対面には時間をかけて慣れさせる

先住猫がいるご家庭にマンチカンを迎える場合、最も重要なのは先住猫の気持ちを優先することです。新しい猫の存在は、先住猫にとって大きなストレスとなる可能性があります。対面は焦らず、時間をかけて行いましょう。

最初の数日から1週間程度は、マンチカンをケージに入れ、先住猫とは別の部屋で過ごさせます。この間、お互いの匂いがついたタオルや布を交換して、徐々に相手の存在に慣れさせていきます。

次に、ケージ越しでの対面を試みます。威嚇したり、極度に怖がったりする様子が少なくなってきたら、飼い主の監督のもと、短い時間から直接会わせてみましょう。この際、万が一の喧嘩に備えてすぐに引き離せるように準備しておくことが大切です。

それぞれの猫に専用の食器、水飲み場、トイレ、そして安心して休める寝床や隠れ家を用意し、縄張りを尊重することがトラブルを避けるコツです。

犬との同居はより注意が必要

犬など他の種類のペットとマンチカンを同居させる場合も、同様に慎重な対面プロセスが必要です。

特に犬の場合は、犬種や性格、そして猫に対する慣れ具合が大きく影響します。猫に友好的な、穏やかな性格の犬であればうまくいく可能性もありますが、狩猟本能が強い犬種の場合は注意が必要です。

対面させる際は必ずリードをつけ、最初は短時間から始め、徐々に慣らしていくようにしましょう。猫が高い場所に避難できるように、キャットタワーや棚などを設置しておくことも重要です。

また、食事場所は必ず分け、お互いのお皿に手を出さないようにしつけましょう。

多頭飼いをするなら十分な余裕が必要

多頭飼いを始めるにあたっては、いくつかの心構えが必要です。まず、飼育スペースが十分に確保できるか、それぞれのペットに十分な時間と愛情をかけられるか、そして経済的な負担(食費、医療費など)が増えることを理解しておく必要があります。

万が一、相性がどうしても悪く、一緒に暮らすことが難しい場合の対処法(生活空間を完全に分ける、あるいはどちらか一方を別の場所で飼育するなど)も事前に考えておくべきでしょう。

それぞれのペットが安心して暮らせるように、個々のスペースを確保し、平等に愛情を注ぐことが、多頭飼いを成功させるための鍵となります。

マンチカンの飼い方の基本 賢くしつけるコツ

マンチカンは賢く、好奇心旺盛な猫種であり、比較的しつけがしやすいと言われています。しかし、その賢さを活かすためには、飼い主さんが正しい知識を持って接することが大切です。

この章では、マンチカンのトイレトレーニング、爪とぎのしつけ、そして効果的な褒め方と叱り方について、具体的なコツを解説します。愛猫との信頼関係を築きながら、快適な共同生活を送るためのポイントを押さえましょう。

マンチカンのトイレトレーニングを成功させる方法

マンチカンのトイレトレーニングは、子猫を迎えたその日から始めるのが理想的です。賢いマンチカンは比較的早く覚えてくれますが、個体差もあるため根気強く教えましょう。

成功の鍵は、猫が安心して排泄できる環境を整え、適切なタイミングでトイレへ誘導することです。

トイレトレーニングのステップ

トイレの準備:

マンチカンは短足なので、縁の低い、またぎやすいトイレを選びましょう。猫砂は、子猫が誤って口にしても比較的安全な、粒の細かい鉱物系や天然素材のものがおすすめです。

設置場所は、人通りが少なく静かで落ち着ける場所を選びます。食事場所や寝床から離れた場所が良いでしょう。

トイレへ誘導するタイミング:

- 朝起きたとき

- 食後

- 遊んだ後

- ソワソワと床の匂いを嗅ぎだしたり、落ち着きなくウロウロし始めたとき

成功したら褒める:

トイレで上手に排泄できたら、すぐに褒めてあげましょう。優しい声で「えらいね」「上手だね」と声をかけたり、頭や喉を撫でてあげると効果的です。おやつを少量与えるのも良いでしょう。「トイレで排泄すると良いことがある」と学習させることが大切です。

失敗した場合の対処法:

トイレ以外の場所で粗相をしてしまっても、決して大声で叱ったり叩いたりしてはいけません。猫はなぜ叱られているのか理解できず、恐怖心から隠れて排泄するようになったり、飼い主さんとの信頼関係が損なわれたりする可能性があります。

失敗した場所は、臭いが残らないようにペット用の消臭剤やクエン酸水などを使って徹底的に掃除しましょう。臭いが残っていると、同じ場所で繰り返してしまうことがあります。

粗相の原因と対策

何度教えてもトイレを失敗する場合は、以下のような原因が考えられます。

トイレが汚れている:

猫は非常にきれい好きな動物です。トイレが汚れていると使うのを嫌がることがあります。こまめに掃除し、清潔な状態を保ちましょう。

猫砂が気に入らない:

猫砂の種類や感触が好みでない場合もあります。いくつかの種類を試してみるのも良いでしょう。

トイレの場所が気に入らない:

騒がしい場所や落ち着かない場所にトイレがあると、安心して排泄できません。静かな場所へ移動させてみましょう。

ストレスや不安:

環境の変化や他のペットとの関係など、何らかのストレスを感じている可能性があります。原因を探り、取り除いてあげることが大切です。

病気の可能性:

泌尿器系の病気などが原因で粗相をすることもあります。頻繁に粗相をする、排尿時に痛そうにするなどの様子が見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。

マンチカンは賢いため、一度トイレの場所と使い方を覚えれば、その後はきちんと使ってくれることが多いです。焦らず、愛情を持って教えていきましょう。

上手な爪とぎのしつけ方とおすすめ爪とぎグッズ

猫にとって爪とぎは、爪のメンテナンスだけでなく、マーキングやストレス解消のための本能的な行動です。

家具や壁での爪とぎを防ぐためには、子猫のうちから専用の爪とぎ器で爪とぎをするようにしつけることが重要です。

爪とぎのしつけ方

爪とぎ器の準備と設置:

マンチカンが興味を持つような爪とぎ器を用意します。素材は段ボール、麻、木、カーペット生地などさまざまです。最初は複数の種類を用意して、愛猫の好みを探るのが良いでしょう。

設置場所は、猫がよく過ごす場所や、爪とぎをしてほしくない場所の近くが効果的です。寝起きに伸びをしながら爪とぎをすることが多いので、寝床の近くもおすすめです。

爪とぎ器へ誘導する:

猫が壁や家具で爪とぎをしようとしたら、すぐに「ダメ」と低い声で短く制止し、用意した爪とぎ器へ連れて行きます。前足を持って爪とぎ器で数回こするような動作をさせて、「ここで爪とぎをするんだよ」と教えてあげましょう。

爪とぎ器でといだら褒める:

爪とぎ器で上手に爪とぎをしたら、すぐに褒めてあげます。「いい子だね」「上手だね」と声をかけたり、おやつを与えたりして、良い行動を強化します。

興味を引く工夫:

なかなか爪とぎ器を使ってくれない場合は、爪とぎ器にまたたびの粉を少量ふりかけたり、猫が好むおもちゃを近くに置いたりして興味を引くのも有効です。ただし、またたびの与えすぎには注意しましょう。

爪とぎされたくない場所の保護:

どうしても爪とぎされて困る場所には、爪とぎ防止シートを貼ったり、ツルツルした素材のカバーをかけたりして物理的に保護することも検討しましょう。

マンチカンにおすすめの爪とぎグッズ

マンチカンは短足ですが、活発に遊ぶため、安定感のある爪とぎ器を選ぶことが大切です。さまざまなタイプがありますので、愛猫の好みや設置場所に合わせて選びましょう。

| 種類 | 素材 | 特徴 | マンチカンへの配慮 |

|---|---|---|---|

| 床置きタイプ(平置き型) | 段ボール、カーペット | 手軽に設置でき、猫がリラックスしながら使える。 安価なものが多い。 | 滑りにくいもの、ある程度の重さがあるものを選ぶと安定しやすい。 |

| ポールタイプ(縦置き型) | 麻縄、綿縄 | 立ち上がって背伸びしながら爪とぎができる。 運動にもなる。 | 土台がしっかりしていて倒れにくいものを選ぶ。 マンチカンの体高に合った高さのものが良い。 |

| 壁掛けタイプ | 段ボール、木材 | 省スペースで設置できる。 壁での爪とぎ防止に効果的。 | しっかりと固定できるものを選ぶ。 低い位置にも設置しやすい。 |

| ソファ型・ベッド型 | 段ボール | 爪とぎと休憩場所を兼ねる。 デザイン性の高いものも多い。 | マンチカンが乗り降りしやすい高さで、くつろげる形状のものを選ぶ。 |

根気強く教えれば、マンチカンはきちんと爪とぎの場所を覚えてくれます。爪とぎは猫の習性なので、叱るのではなく、適切な場所へ誘導することを心がけましょう。

マンチカンを褒めて伸ばすしつけと叱り方の注意点

マンチカンのしつけにおいて最も大切なのは、良い行動を褒めて伸ばす「ポジティブリンフォースメント」です。

賢いマンチカンは、飼い主さんに褒められることで「これをすると喜んでくれる」と学習し、望ましい行動を繰り返すようになります。

逆に、不適切な叱り方は猫に恐怖心や不信感を与え、逆効果になることもあります。

効果的な褒め方

タイミング:良い行動をしたら、その瞬間に褒めることが重要です。時間が経ってしまうと、猫は何に対して褒められているのか理解できません。

方法:

- 声:いつもより少し高めの優しい声で「えらいね」「いい子だね」などと具体的に声をかけましょう。

- スキンシップ:頭や顎の下、背中など、愛猫が喜ぶ場所を優しく撫でてあげましょう。

- おやつ:特別なおやつを少量与えるのも効果的です。ただし、与えすぎは肥満の原因になるため注意が必要です。

一貫性:家族全員が同じ基準で褒めることが大切です。ある人は褒めるけれど、別の人は無関心という状況では、猫は混乱してしまいます。

叱り方の注意点

猫のしつけにおいて、叱ることは基本的に避けるべきです。猫は人間のように善悪を判断して行動しているわけではなく、本能や習性に従って行動しています。

そのため、叱られてもなぜ叱られたのかを理解しにくく、飼い主さんに対して恐怖心を抱いてしまう可能性があります。

それでも、危険なことやどうしてもやめさせたい行動がある場合の対処法としては、以下の点に注意しましょう。

現行犯で、短く、低い声で:

もし声を出す場合は、いたずらをしているその瞬間に、普段とは違う低いトーンの声で「ダメ」「いけない」など短い言葉で注意します。名前を呼びながら叱ると、名前を呼ばれること自体を嫌がるようになる可能性があるので避けましょう。

体罰は絶対にNG:

叩いたり、物を投げつけたりするなどの体罰は、猫に強い恐怖とストレスを与えるだけでなく、攻撃性を引き出す可能性もあり、百害あって一利なしです。信頼関係も完全に壊れてしまいます。

無視する:

かまってほしくていたずらをする場合など、注目を集めるための行動に対しては、あえて無視をすることも有効な場合があります。ただし、危険な行動の場合は無視してはいけません。

天罰方式(間接的な嫌悪刺激):

猫が望ましくない行動をした瞬間に、猫に気づかれないように大きな音を立てる(手を叩く、雑誌を床に落とすなど)ことで、「その行動をすると嫌なことが起きる」と学習させる方法です。飼い主さんがやったと気づかれないようにするのがポイントです。

霧吹きで水をかける方法も知られていますが、猫が水を嫌うようになる、飼い主との関係が悪化するなどのリスクもあるため慎重に行う必要があります。

マンチカンのしつけは、焦らず、根気強く、そして何よりも愛情を持って接することが成功の秘訣です。賢いマンチカンとの信頼関係をしっかりと築き、お互いが快適に暮らせるように、日々のコミュニケーションを大切にしましょう。

マンチカンの健康管理 日常のお手入れと病気対策

マンチカンが毎日を元気に、そして快適に過ごすためには、飼い主さんによる日々の健康管理と適切なお手入れが欠かせません。

短足という特徴を持つマンチカンならではの注意点も踏まえながら、愛情を込めてケアしてあげましょう。

ここでは、マンチカンの健康を守るための日常のお手入れ方法や、かかりやすい病気とその対策について詳しく解説します。

マンチカンの毛並みを美しく保つブラッシング方法

マンチカンの被毛は、短毛種と長毛種が存在し、それぞれお手入れのポイントが異なりますが、どちらのタイプも定期的なブラッシングは重要です。

ブラッシングは、抜け毛を取り除き毛球症を予防するだけでなく、皮膚の血行を促進し健康な皮膚と美しい毛並みを維持する効果があります。また、飼い主さんとのスキンシップの時間にもなり、信頼関係を深める良い機会となるでしょう。

短毛種のマンチカンであれば週に2~3回程度、長毛種の場合は毎日行うのが理想的です。毛の流れに沿って優しくブラッシングし、特に長毛種の場合は毛が絡まりやすい脇の下や内股なども丁寧にとかしてあげましょう。

使用するブラシは、短毛種ならラバーブラシや獣毛ブラシ、長毛種ならスリッカーブラシやコームなどが適しています。ブラッシングを嫌がる場合は、おやつを与えながら少しずつ慣らしていくと良いでしょう。

マンチカンのシャンプーの頻度と正しい洗い方

猫は基本的に自分で毛づくろいをするため、頻繁なシャンプーは必要ありません。しかし、汚れがひどい場合や、長毛種で毛がベタついてしまう場合、皮膚疾患の治療の一環として獣医師から指示があった場合などはシャンプーを行いましょう。健康なマンチカンの場合、シャンプーの頻度は年に1~2回程度、多くても月に1回程度が目安です。

シャンプーをする際は、必ず猫用のシャンプーを使用してください。人間用のシャンプーは猫の皮膚には刺激が強すぎることがあります。シャンプー前にはブラッシングで抜け毛を取り除き、お湯の温度は35~38℃程度のぬるま湯が適温です。

顔周りを濡らすのを嫌がる子が多いので、首から下をゆっくりと濡らし、シャンプーを泡立てて優しくマッサージするように洗います。すすぎ残しがないようにしっかりと洗い流し、タオルドライ後、ドライヤーで根本から乾かしてあげましょう。ドライヤーの熱風が直接皮膚に当たらないように注意し、火傷させないように気をつけてください。

歯磨きや爪切りなど日々のお手入れ完全ガイド

マンチカンの健康維持のためには、ブラッシングやシャンプー以外にも日々のお手入れが大切です。以下に代表的なお手入れを紹介します。

| お手入れの種類 | 頻度の目安 | ポイントと注意点 |

|---|---|---|

| 歯磨き | 毎日が理想(最低でも週に2~3回) | 猫は歯周病になりやすいため、子猫の頃から歯磨きに慣れさせることが重要です。 猫用の歯ブラシや歯磨きシート、デンタルジェルなどを使い、歯や歯茎を優しくマッサージするように磨きます。 最初は口に触れることから始め、徐々にステップアップしていきましょう。 歯磨きが難しい場合は、デンタルケア効果のあるおやつやフードも活用できます。 |

| 爪切り | 2週間~1か月に1回程度 | 爪が伸びすぎると、カーペットや家具に引っかかったり、巻爪になって肉球に食い込んだりする可能性があります。 猫用の爪切りを使用し、先端の尖った部分だけをカットします。 血管(ピンク色の部分)を切らないように注意し、一度に全部の爪を切ろうとせず、数回に分けても構いません。 爪とぎを用意していても、定期的な爪切りは必要です。 |

| 耳掃除 | 月に1~2回程度(汚れが見られる場合) | 耳の入り口付近の見える範囲の汚れを、猫用のイヤークリーナーを染み込ませたコットンやガーゼで優しく拭き取ります。 耳の奥まで綿棒などを入れるのは危険なので避けましょう。 耳垢が異常に多い、臭いがきつい、耳を頻繁にかくなどの症状が見られる場合は、外耳炎などの病気の可能性があるので動物病院を受診してください。 |

| 目やにケア | 必要に応じて毎日 | 目やにが出ている場合は、湿らせたコットンやガーゼで優しく拭き取ります。 目やにの色や量が多い、目が赤い、しょぼしょぼしているなどの場合は、結膜炎などの眼病の可能性もあるため獣医師に相談しましょう。 |

マンチカンがかかりやすい病気とその予防法

マンチカンは比較的丈夫な猫種と言われていますが、その特徴的な体型や遺伝的素因から、かかりやすいとされる病気も存在します。日頃から愛猫の様子をよく観察し、早期発見・早期治療につなげることが大切です。

短足猫特有の注意点 関節疾患やヘルニア

マンチカンの短い足は非常に愛らしいですが、その体型ゆえに注意したい病気があります。

椎間板ヘルニア:

背骨の間にある椎間板が変形し、神経を圧迫する病気です。症状としては、背中を痛がる、歩き方がおかしい、後ろ足が麻痺するなどが挙げられます。

肥満や激しい運動、高い場所からのジャンプなどがリスク要因となるため、体重管理を徹底し、段差を少なくする、滑りにくい床材を選ぶなどの環境整備が予防につながります。

変形性関節症(関節炎):

関節の軟骨がすり減り、炎症や痛みを引き起こす病気です。加齢とともに発症しやすくなりますが、マンチカンの場合は短い足で体を支えるため、関節に負担がかかりやすいと考えられています。

症状としては、動きが鈍くなる、ジャンプをためらう、特定の足をかばうように歩くなどが見られます。体重管理や適度な運動、関節ケア用のサプリメントの活用などが予防や症状の緩和に役立ちます。

これらの病気を予防するためには、肥満にならないような食事管理と、関節に負担をかけすぎない生活環境を整えることが重要です。キャットタワーも低めのものを選んだり、スロープを設置したりするなどの工夫をしましょう。

知っておきたいマンチカンの遺伝性疾患

マンチカンには、他の猫種と同様に、遺伝的にかかりやすいとされる病気があります。ブリーダーから迎える際には、親猫の遺伝病検査の有無などを確認することも一つの手段です。

肥大型心筋症(HCM):

猫に最も多く見られる心臓病で、心臓の筋肉が厚くなり、心臓の機能が低下する病気です。

初期は無症状のことが多いですが、進行すると呼吸困難、食欲不振、元気消失などの症状が現れ、突然死のリスクもあります。

定期的な健康診断で心臓の検査(聴診、レントゲン検査、心エコー検査など)を受けることが早期発見につながります。

多発性嚢胞腎(PKD):

腎臓に多数ののう胞(液体が溜まった袋)ができ、徐々に腎機能が低下していく遺伝性の病気です。

ペルシャやアメリカンショートヘアなどに多いとされていますが、マンチカンの交配の過程でこれらの猫種の血が入っている場合があるため注意が必要です。

症状としては、多飲多尿、食欲不振、体重減少などが見られます。遺伝子検査や定期的な超音波検査で早期に発見できる場合があります。

進行性網膜萎縮症(PRA):

網膜が徐々に萎縮し、視力が低下していく遺伝性の眼疾患です。最終的には失明に至ることもあります。

夜盲(暗いところで見えにくくなる)から始まることが多いです。遺伝子検査でキャリアかどうかを確認できる場合があります。

これらの遺伝性疾患は、残念ながら現時点では根本的な治療法がないものも多いですが、早期発見と適切な対症療法により、症状の進行を遅らせたり、生活の質を維持したりすることが可能です。

定期的な健康診断の重要性と動物病院の選び方

言葉を話せないマンチカンの健康を守るためには、定期的な健康診断が非常に重要です。病気の早期発見・早期治療は、愛猫の健康寿命を延ばすために不可欠です。

特にマンチカンは、前述のような特有の病気のリスクも考慮し、獣医師と相談しながら適切な頻度で健康診断を受けましょう。

健康診断の頻度は、年齢や健康状態によって異なりますが、一般的には若くて健康な成猫(1歳~6歳頃)であれば年に1回、7歳以上のシニア期に入ったら半年に1回が推奨されます。

子猫の場合は、ワクチン接種プログラムと合わせて、複数回の健康チェックが必要です。

健康診断では、体重測定、視診、触診、聴診といった基本的な検査に加え、必要に応じて血液検査、尿検査、糞便検査、レントゲン検査、超音波検査などが行われます。

信頼できるかかりつけの動物病院を見つけておくことも大切です。動物病院を選ぶ際のポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

- 自宅からの通いやすさ(距離、駐車場の有無など)

- 診療時間(緊急時に対応してもらえるかなど)

- 獣医師やスタッフの対応(説明が丁寧か、質問しやすい雰囲気か)

- 院内が清潔に保たれているか

- 必要な検査設備が整っているか

- 猫の扱いに慣れているか、猫に優しい配慮があるか(キャットフレンドリークリニックなど)

- 診療費用が明確であるか

いくつかの病院を見学したり、口コミを参考にしたりしながら、愛猫と飼い主さんにとって最適な動物病院を選びましょう。

日頃から獣医師と良好なコミュニケーションを取り、些細なことでも相談できる関係を築いておくことが、マンチカンの健康管理において非常に役立ちます。

もっと知りたい マンチカンとの暮らしQ&A

マンチカンとの愛らしい生活は、たくさんの喜びをもたらしてくれますが、実際に一緒に暮らしてみると、さまざまな疑問やちょっとした悩みが出てくることもあります。

ここでは、マンチカンの飼い主さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。より快適で幸せな猫との暮らしのヒントにしてください。

マンチカンの抜け毛は多い?効果的な対策は?

マンチカンとの生活で気になることの一つに、抜け毛の問題があります。マンチカンには短毛種と長毛種が存在し、毛の長さによって抜け毛の量やお手入れの方法も変わってきます。愛猫との暮らしをより快適にするためにも、抜け毛の特性と対策を理解しておくことは大切です。

一般的に、猫の抜け毛は換毛期である春と秋に特に多くなります。マンチカンの抜け毛の量は、猫種全体で見ると平均的か、やや多めと感じる飼い主さんもいるようです。特に長毛のマンチカンは、その豊かで美しい被毛を保つためにも、こまめなお手入れが欠かせません。短毛種であっても、定期的なケアは皮膚の健康維持にもつながります。

効果的な抜け毛対策としては、以下のような点が挙げられます。

こまめなブラッシング

短毛種の場合は週に2~3回、長毛種の場合は毎日行うのが理想です。毛質に合ったブラシ(例えば、短毛種にはラバーブラシや獣毛ブラシ、長毛種にはスリッカーブラシやコームなど)を選び、皮膚を傷つけないように優しくブラッシングしてあげましょう。ブラッシングは抜け毛を取り除くだけでなく、血行促進や飼い主さんとのコミュニケーションにもなります。

定期的なシャンプー

シャンプーは抜け毛を効果的に減らすのに役立ちますが、頻繁に行いすぎると皮膚に必要な油分まで取り去ってしまい、かえって皮膚トラブルの原因になることもあります。月に1回程度を目安に、必ず猫用のシャンプーを使用し、必要であれば獣医師に相談しながら行うと良いでしょう。シャンプーが苦手な子には、拭き取りタイプのシャンプータオルなども活用できます。

栄養バランスの取れた食事

皮膚や被毛の健康を維持するためには、良質なタンパク質や必須脂肪酸(オメガ3脂肪酸、オメガ6脂肪酸など)、ビタミン、ミネラルをバランス良く含むキャットフードを選ぶことが大切です。適切な栄養は、内側から被毛を強く美しくします。

部屋の掃除の徹底

抜け毛が部屋に散らばるのを防ぐために、こまめに掃除機をかけたり、カーペットやソファには粘着クリーナー(通称コロコロ)を使用したりしましょう。空気清浄機も、空気中に舞う毛やホコリをキャッチするのに役立ちます。

衣類や布製品への対策

ペットの毛が付着しにくい素材の衣類を選んだり、ソファカバーを使用したりするのも一つの方法です。外出前には洋服ブラシで毛を取り除く習慣をつけると、エチケットとしても良いでしょう。

適切なケアを継続することで、抜け毛による悩みも軽減され、マンチカンも飼い主さんもより快適に過ごすことができます。美しい被毛を保ちながら、楽しい毎日を送りましょう。

マンチカンはお留守番できる?注意すべきことは?

「うちのマンチカンは一人でお留守番できるかしら?」と心配される飼い主さんもいらっしゃるでしょう。猫は比較的独立心が強く、自分のペースで過ごすことを好むため、お留守番が得意な動物と言われています。

マンチカンもその例に漏れず、適切に環境を整えてあげれば、上手にお留守番をこなしてくれることが多いです。しかし、安全で快適なお留守番のためには、いくつかの準備と注意点があります。

健康な成猫のマンチカンであれば、1泊2日程度のお留守番は可能とされています。ただし、これはあくまで目安であり、生後間もない子猫や体調が不安定な高齢の猫、持病のある猫の場合は、長時間の留守番は避けるべきです。

また、マンチカンの性格(非常に甘えん坊で寂しがり屋か、比較的自立しているか)によっても、お留守番の得意不得意は変わってきます。普段から愛猫の様子をよく観察し、その子に合った対応を心がけましょう。

マンチカンにお留守番をさせる際に注意すべきことは以下の通りです。

| 準備項目 | 具体的な注意点と対策 |

|---|---|

| 食事と水 | 新鮮な水とフードを十分に用意しましょう。 特に夏場や乾燥する季節は水の減りが早いため、複数箇所に水飲み場を設置したり、大容量の給水器や循環式の自動給水器を活用したりするのも良い方法です。 フードも、腐敗しにくいドライフードを基本とし、自動給餌器を使えば決まった時間に新鮮なフードを提供できます。 |

| トイレ環境 | 清潔なトイレを用意することが非常に重要です。 猫はきれい好きな動物なので、トイレが汚れていると排泄を我慢してしまい、膀胱炎などの病気の原因になることもあります。 お留守番の時間が長くなる場合は、普段より1つ多くトイレを設置しておくと安心です。システムトイレなども、清潔を保ちやすい選択肢の一つです。 |

| 室温と湿度管理 | エアコンなどを利用して、部屋の温度と湿度を快適に保ちましょう。 夏場は熱中症予防のため26~28℃程度、冬場は寒すぎないよう20~22℃程度が目安です。 直射日光が長時間当たる場所や、逆に冷えすぎる場所がないか事前に確認し、猫が自分で快適な場所に移動できるようにしておくと良いでしょう。 |

| 安全確保と事故防止 | 誤飲・誤食につながる可能性のある小さな物(輪ゴム、薬、ボタン、ビニール片、電気コードなど)は、猫の手の届かない場所にしっかりと片付けましょう。 また、猫が閉じ込められる可能性のある場所(押し入れ、クローゼット、浴室など)のドアは確実に閉めておくか、開かないように固定します。 窓や玄関の施錠も忘れずに行い、脱走防止に努めましょう。観葉植物の中には猫にとって有毒なものもあるため、事前に確認が必要です。 |

| 遊びと退屈しのぎ | 一人で遊べるおもちゃ(例えば、ボールやぬいぐるみなど、誤飲の心配がない安全なもの)をいくつか用意しておくと、退屈しのぎになり、ストレス軽減にもつながります。 ただし、紐状のおもちゃや小さな部品が取れやすいものは、飼い主さんの目の届かない留守番中には避けた方が無難です。 キャットタワーなど、上下運動ができる場所も喜ばれます。 |

| 帰宅後のケア | お留守番を頑張ってくれたマンチカンを、帰宅後はたくさん褒めてあげましょう。 そして、スキンシップを取ったり、一緒に遊んだりする時間を十分に確保し、寂しい思いをさせた分を埋めてあげることが大切です。 お留守番中の様子が気になる場合は、ペットカメラを設置して、外出先から様子を確認できるようにするのも安心材料の一つとなります。 |

もし2泊以上の長期間家を空ける必要がある場合は、ペットシッターや信頼できる知人にお世話を頼む、あるいは設備や評判の良いペットホテルを利用することを検討しましょう。

事前の準備と愛情のこもったケアで、マンチカンも飼い主さんも安心してお留守番期間を過ごせるようにしましょう。

マンチカンの鳴き声はうるさい?鳴き声の特徴と対策は?

マンチカンの鳴き声について、「集合住宅でも大丈夫かしら?」「もしかして、よく鳴く猫種なの?」と気になる方もいるかもしれません。マンチカンの鳴き声の大きさや頻度には個体差が大きく、一概には言えませんが、一般的には他の猫種と比較して特別声が大きいわけではなく、むしろおとなしく、あまり鳴かない性格の個体が多いと言われています。しかし、猫は感情や要求を鳴き声で伝える動物ですので、その意味を理解しようとすることが大切です。

マンチカンの鳴き声は、比較的高く可愛らしい、いわゆる「サイレントニャー」に近いようなか細い声質の子もいれば、しっかりとした声で鳴く子もいます。

もちろん、中にはおしゃべり好きで飼い主さんによく話しかけるように鳴く子もいれば、要求がある時以外はほとんど鳴かない静かな子もいます。飼い主さんにご飯をねだったり、遊んでほしいとアピールしたり、ドアを開けてほしいと伝えたりする「要求鳴き」は、どんな猫にも見られる自然なコミュニケーション行動の一つです。

もしマンチカンの鳴き声が大きい、あるいは頻繁で困っていると感じる場合は、まずその原因を探り、適切に対処することが重要です。考えられる原因と対策は以下の通りです。

要求に応えすぎないことの重要性

鳴くたびにすぐ要求に応えていると、「鳴けば自分の思い通りになる」と猫が学習してしまいます。特に要求鳴きの場合は、むやみに応じるのではなく、一度落ち着かせたり、鳴き止んでから応えたりするように心がけましょう。ただし、必要な要求(体調不良など)を見逃さないように注意が必要です。

鳴いている原因の特定と具体的な解消法

空腹や喉の渇き:

食事の時間が不規則だったり、量が足りなかったり、水が汚れていたり新鮮でなかったりしませんか?食事や水の管理を見直しましょう。

トイレへの不満:

トイレが汚れていたり、猫砂の種類が気に入らなかったり、トイレの場所が落ち着かなかったりすると、鳴いて知らせることがあります。常に清潔を保ち、猫が安心して使えるトイレ環境を提供しましょう。

寂しさ、退屈、運動不足:

飼い主さんとのコミュニケーション不足や、遊びの時間が足りないことが原因で、気を引こうと鳴くことがあります。毎日一定時間は集中的に遊んであげたり、スキンシップの時間を増やしたり、一人でも遊べるおもちゃを用意したりして、心身ともに満たしてあげましょう。

体調不良や痛み、不快感:

いつもと違う鳴き方をしたり、食欲不振や元気がないなどの症状が伴う場合は、病気や怪我のサインかもしれません。様子がおかしいと感じたら、早めに動物病院を受診しましょう。

環境の変化によるストレス:

引っ越し、新しいペットの同居、家族構成の変化、大きな物音などがストレスとなり、不安から鳴き声が増えることがあります。猫が安心できる隠れ家を用意したり、フェロモン製剤を利用したりするなど、ストレスを軽減する工夫をしましょう。

発情期特有の鳴き声への対応:

未去勢・未避妊の子は、発情期に特有の大きな声で、昼夜を問わず鳴き続けることがあります。これは本能的な行動なので、しつけで完全に抑えるのは困難です。繁殖を考えていないのであれば、獣医師と相談の上、適切な時期に避妊・去勢手術を行うことで、発情期の鳴き声やストレスは大幅に軽減されます。

望ましい行動を強化するコミュニケーション:

鳴き続けている時ではなく、静かにしている時や鳴き止んだタイミングで優しく声をかけたり、褒めて撫でてあげたりすることで、「静かにしていると良いことがある」と学習させることも有効なアプローチです。

近隣への配慮と防音対策:

特に集合住宅などで鳴き声が気になる場合は、窓を二重サッシにしたり、厚手のカーテンや防音カーテンを取り付けたり、壁に吸音材や防音シートを貼るなどの防音対策も検討してみましょう。

マンチカンがなぜ鳴いているのか、その理由を愛情を持って観察し、根気強く向き合うことが大切です。鳴き声は猫からの大切なメッセージです。そのメッセージを正しく受け止め、適切に対応することで、鳴き声に関する悩みも解決に近づき、より良い関係を築くことができるでしょう。どうしても改善が見られない場合や、行動に異変を感じる場合は、行動診療を専門とする動物病院の獣医師に相談することも考えてみてください。

まとめ

マンチカンはその愛らしい短い足と人懐っこい性格で、私たちに大きな喜びと癒やしをもたらしてくれます。しかし、そのユニークな体型ゆえの健康管理や、適切な環境づくり、愛情深いしつけが、彼らが健やかに長生きするためには不可欠です。

この記事では、マンチカンを迎える準備から日々のケア、病気対策まで、飼い方のコツを詳しく解説しました。ポイントを押さえて愛情を注げば、マンチカンはきっとかけがえのない家族の一員となり、日々の生活に彩りを与えてくれるでしょう。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)