可愛くて愛らしい猫をSNSやお出かけ先で見かけると、一緒に暮らしたいと思うことはよくあるのではないでしょうか。

しかし、いざお迎えとなると準備が必要になり、ハードルも高いと感じてしまいますよね。

必要な物、注意しないといけないこと、毎日のお世話に対する心構え、一緒に暮らすに当たってさまざまな疑問や不安も多いでしょう。

今回は、猫をお迎えするにあたって、知っておくと良いことを、ご紹介いたします。実際に筆者の体験も踏まえておりますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

この記事の結論

- 猫を飼う前には、快適に過ごせる環境構築と危険なものを排除する

- 最初に必要なケージやフードは用意しておき、それ以外は徐々にでOK

- お迎え当日は必要以上に構わず、自由にさせて慣れてもらうことが大事

- 愛猫との暮らしは約15年続くため、お迎え前に覚悟を持って迎え入れる

ライター/愛玩動物飼養管理士/トリマー/グルーマー/ベテリナリーテクニシャンズ

地元の動物園や水族館に観察しに行ったり、遠方の生物イベントまで足を運んだりしています。

目次

猫を飼う前の心構えと準備しておくこと

お迎えした猫が健やかに暮らすには、事前準備が大切です。特に下記のような事柄は、後々トラブルになったり、猫が不幸になりかねません。

お迎えするにあたって確認しながら、心構えを持ちましょう。

- 猫が飼える住宅に住んでいる

- ご家族全員が、猫を飼うことに賛成している

- 猫のためのスペースが用意できる

- 猫のお世話や遊ぶ時間を取ることができる

- 動物病院の場所を確認する

- 老猫になっても介護する覚悟をする

猫は生きており、感情もある生き物です。一緒に快適に過ごせるように、しっかり準備を行いましょう。

最適な環境

愛猫が快適に安心して過ごせる住環境を整える

猫はのんびりしているイメージがありますが、とても活発に遊びます。犬のようにお散歩をさせる必要はないものの、室内での運動は肥満防止や、ストレス解消のためにも欠かせません。

また遊んでいるうちに壁や家具に傷がつかないように、対策を施すようにしましょう。

猫は人に懐かないと言われることもありますが、実際はとてもよく懐きます。猫じゃらしやねずみのおもちゃで一緒に遊んだり、お手入れをしながらコミュニケーションを取るようにしましょう。

壁や家具などが傷つかないように対策する

猫は犬とは違い、立体的な運動を好みます。常に足元にいるというよりも、飼い主さんと同じ目線かそれ以上を好むのです。

それに猫の本能的な習性で柱や壁で爪とぎを行ったり、ジャンプ力を駆使して壁を昇ろうともします。

保護シートを張ったり柱をカバーすることで、傷や汚れから家具を守ることができるでしょう。

また、汚れを直ぐに落とせるようにすることで衛生面の向上にも繋がります。壁や柱を傷めないように対策を行い、猫と一緒に快適に過ごせるようにしましょう。

誤飲誤食しそうなものは片付けておく

猫はさまざまなものを獲物として認識しますし、意図しないものをおもちゃとして遊んでしまうことがあります。

ただ遊んでいるだけならまだしも、噛んでしまったり口に入れてしまったり、最悪の場合は飲み込んでしまうこともありますので注意が必要です。

- ヘアゴム

- ティッシュペーパー

- 画びょう

- ビニール袋

- 輪ゴム

- タバコ

- 乾燥剤

- 観葉植物 など

猫は口に入るサイズの小物をおもちゃにして口にいれてしまうことがあります。特に風や軽く触れるだけで動くものには、とても敏感で、おもちゃにすることも多くあります。

誤飲や誤食は、重要な病気に繋がりかねません。動物病院でも、誤飲や誤食による来院はとても多くありますし、胃や腸に詰まると開腹手術になることもあります。最悪、亡くなる要因にもなりかねません。

上記のものは特に猫が反応しやすく、誤飲や誤食になりやすい傾向があります。必ず猫が開けられない引き出しに保管したり、手が出せない場所に置くようにしましょう。

猫にとって危険・有害な食べ物を把握しておく

何が猫にとって有害なものであるのかを理解するのと同時に、興味本位でも食べてしまわないように注意しましょう。

- ネギ類(ねぎ、玉ねぎ、にんにく、ニラなど)

- チョコレート

- 生卵

- 生肉

- 生のイカ、タコ、エビ、カニ

- アワビやサザエの肝

- アルコール、カフェイン飲料

- スパイス類

調味料や生の食品は少量でも有害になります。ネギ類は生でも火を通していても、毒性に変わりはありません。

また、猫というと海産物のイメージをされがちですが、実は魚以外は好ましくない食品が多くあります。

猫にとって危険な食品をしっかりと覚えて、猫がうっかり食べないように気をつけるようにしましょう。もしも食べてしまった場合は、早めに動物病院を受診するようにしましょう。

健康や怪我・病気

飼い主さん自身が猫アレルギーではないか

猫の毛やフケは猫アレルギーの原因にもなります。しかも猫アレルギーは成人の5人に1人と言われるほどで、決して珍しいアレルギーではありません。

アレルギーの原因は、Fel d1(フェルディーワン)という物質で、猫の唾液で生成され、毛づくろいすることで被毛に付着します。

しかし、猫の毛づくろいは止めることのできない習性のひとつになります。まずはお迎えする前に、病院でアレルギー検査を行うことをおすすめします。

アレルギーは蓄積して許容量を超えるとさまざまな症状を発症すると言われているので、飼ううちに発症することもあります。

人体に深刻な被害をもたらすケースを除き、仮に猫アレルギーでも最期まで一緒に暮らしていける方法を考える必要もあるでしょう。

かかりつけの動物病院を探しておく

猫も人間と同じように、病気になったり怪我をしたりします。

犬の狂犬病予防接種のように義務付けされた予防接種はありませんが、健康維持のための定期検診や健康診断は、健やかに過ごすために必要でしょう。

病気になった時の早期治療は、早期回復にも繋がります。常に同じ動物病院で診察を受けることで、小さな病気でも円滑に発見できるようになります。

しかし、ご自宅から遠い病院は、いざという時に病院に連れて行くのも大変になりかねません。お迎えする前に、近所に猫を診察してくれる動物病院があるか探しておくようにしましょう。

野良猫を迎えたら動物病院へ連れて行く

野良猫は、ノミやダニが付着していることが多いです。そのため、お腹の中にも寄生虫がいたり、目に見えない病気を抱えていることも少なくありません。

ペットショップなどでは事前に検査されていることが多いものの、野良猫をお迎えするときは必ず動物病院を受診するようにしましょう。

もしもご自宅に先住猫や他の動物が暮らしている時は、野良猫の病気が移ってしまう可能性もあります。

動物病院を受診する前は他のお部屋に隔離するようにして、獣医さんの許可を得てから会わせるようにしましょう。

費用や時間

愛猫のために十分な時間を確保できるか

猫は気まぐれな性格をしていますが、飼い主にとてもよく懐きます。遊んでほしい時はおもちゃを咥えて持ってきたり、撫でて欲しい時は体を擦り寄せてきます。

時間をかけて猫じゃらしで一緒に遊んだり、頭や背中を撫でて、コミュニケーションを取るようにしましょう。構う時間が少ないと運動不足になり、肥満やストレスにもなります。

人に触られることに慣れさせておくことで、病気になった時の治療や薬を飲ませなければならなくなった時にも役立ちます。毎日十分に触れ合える時間を取るようにしましょう。

愛猫をお世話できる経済的な余裕はあるか

猫のお世話にはお金がかかります。必要最低限のものだけだったとしても、以下のようなものが必要です。

- フードやおやつ、トイレ用の猫砂、爪とぎ器などの消耗品

- 猫のベッドやキャットタワー、おもちゃなどの中長期の必需品

- 毎年のワクチンやノミ・ダニの予防薬、健康診断などの病院費用

その他にも突然の怪我や病気による診察費用や手術代がかかることは少なくありません。

また、長毛種の場合は、定期的なグルーミング費用も必要になります。生涯を一緒に過ごすために、経済面でも十分なお世話ができる余裕をもってから、お迎えするようにしましょう。

最期まで一緒に過ごす覚悟があるか

猫の寿命は平均15歳。長く生きてくれれば20歳にもなります。長い時間を一緒に過ごすパートナーになることを考えてから、お迎えするようにしましょう。

最近は獣医学の発展やフードの改善により、20歳以上長生きする猫も増えています。愛猫と長く一緒にいられるのは喜ばしいことですが、同時に介護が必要になることも多くなりました。

介護はとても大変ですが、猫をお迎えするのは虹の橋を渡る最期までお世話をする責任が伴います。

ご家族とも話し合い、必ず最期まで責任をもてるか考えてから、お迎えするようにしましょう。

迎えるときに必要なグッズ

猫をお迎えするにあたって、絶対に必要になるアイテムがあります。これらのアイテムはお迎え後に用意しようとすると、猫の生活にも飼い主さんの生活にも不具合が生じかねません。

| グッズ名 | 必要性 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| トイレ | 猫の排泄場所を確保し、清潔な室内環境を保つために必須。 | 猫の体長1.5倍ほどの大きさで、方向転換できるものを選ぶ。出入り口が低いタイプは子猫やシニア猫に優しい。 |

| 猫砂 | トイレの機能を果たし、排泄物を固めたり消臭したりするために必要。 | 紙、木、鉱物、シリカゲルなど。猫の好みや、飼い主が手入れしやすいタイプを選ぶ。 |

| 寝床(ベッド) | 猫が安心して休める場所を提供し、ストレス軽減に繋がる。 | 猫が丸まって落ち着けるサイズのものを選ぶ。冬は暖かく、夏は涼しい素材のものを選ぶと快適。 |

| ケージ | 留守番中や夜間、来客時など、猫の安全を確保するために役立つ。 | 猫が立ち上がって背伸びできる高さが必要。寝るスペースが確保できる広さのものを選ぶ。 |

| おもちゃ | 運動不足の解消、ストレス発散、飼い主とのコミュニケーションを深めるために必要。 | ボールや猫じゃらし、ぬいぐるみなどを用意。誤飲しないよう、小さなパーツがついていないか確認する。 |

| 爪とぎ | 家具や壁で爪とぎをするのを防ぎ、猫の習性を満たすために必要。 | 立てるタイプ、平らなタイプ、段ボール製、麻縄製などがある。猫の好みに合わせて、複数タイプを用意してみるのも良い。 |

| 食器、水入れ | 食事と水分補給のために必須。 | ステンレス製や陶器製など、清潔に保ちやすいものを選ぶ。水入れは複数箇所に置くと、飲水量を増やすことに繋がります。 |

| キャットフード | 猫の健康を維持するための最も重要なもの。 | 猫の年齢や、特定の健康状態に合わせた総合栄養食を選ぶ。 |

| おやつ | 飼い主との絆を深めたり、トレーニングや投薬のご褒美として活用。 | おやつの与えすぎは肥満の原因。猫の健康を考えたタイプで、量を守って与える。 |

| キャリーバッグ | 動物病院への移動や、災害時の避難に必須。 | 猫が中でゆったりと過ごせる十分な広さが必要。風通しが良く、猫が安心できるような形状のものを選ぶ。 |

| 迷子札 | 猫が脱走してしまった場合に備えて、飼い主の連絡先を明記しておく。 | 首輪につけるタイプや、マイクロチップを検討。首輪の場合は、セーフティバックル付きのものが安全。 |

| グルーミング用品 | 毛並みを整えることで、皮膚の健康を保ち、毛玉を吐くことを防ぐ。 | 短毛種にはラバーブラシや獣毛ブラシ、長毛種にはスリッカーブラシやコームなど。 |

| 歯磨きグッズ | 歯周病などの口内トラブルを予防するために必要。 | 歯ブラシ、歯磨きジェル、歯磨きシートなど。歯磨きシートから慣れさせ、徐々に歯ブラシに移行していく。 |

アイテムは一緒に暮らしていく中で、お互いが快適かつ健康的に過ごせるようになるアイテムになります。お迎えする前の準備として、確認しながら買い揃えるようにしましょう。

愛猫を迎え入れた当日の過ごし方

お迎えしたばかりの猫は、突然の環境の変化に緊張しています。

お家に連れて帰った当日はケージで過ごさせたり、部屋に隠れる場所を用意して構いすぎず、静かに見守りましょう。

暫くすると、自主的にお部屋の探索を始めます。猫のペースで自由に探索させて、安全なお部屋だと認識するまで、焦らずにゆっくり環境に慣れさせましょう。

キャリーバッグを開けて遠くから見守る

ご自宅にお迎えしたばかりの猫は、環境の変化でとても不安になっています。キャリーバッグから無理やり出すのは、良い方法とは言えません。

この時に構いすぎると、猫が攻撃的になってしまい飼い主さんも猫も怪我をする要因になってしまいます。

キャリーバッグとお部屋を自由に出入りできるようにして、遠くから静かに見守りましょう。

子猫の場合は必要以上に構わない

子猫をお迎えした時は、頼れる大人の猫がいないことで、とても怖がっていることがあります。

まだお家に慣れていない状態で撫でたり抱っこしたりするのは、子猫にとって大きなストレスになってしまいます。

子猫が自由に探索できる環境を整えて、刺激せずにゆっくり見守りましょう。

その際に清潔なお水やトイレも用意して、安全で快適に過ごせる場所だと教えてあげることをおすすめします。

フードはお迎え前に食べていたものを与える

フードを急に変更すると、食事を拒否したり食べる量が減る、さらにはお腹を下すことがあります。

特に最初は可愛すぎて色々とあげたい気持ちもあるかもしれませんが、お迎えしたばかりの時はお迎え前のフードを与えるようにしましょう。

野良猫をお迎えした時は、どんな食事をしていたのかわかりません。動物病院で健康診断を受ける際に、フードのことも獣医さんに相談するとよいでしょう。

初日は緊張して食べてくれないこともありますが、2日目になっても食べないようならば動物病院へ行きましょう。

夜鳴きをしても反応しない

お迎えした当日は寂しさや不安な気持ちから、夜鳴きをする猫もいます。この時に過剰に反応してしまうと「夜鳴きをすると構ってくれる」と覚えかねません。

夜鳴きが常態化してしまうと、ご家庭内やご近所トラブルの原因になってしまうこともあります。

かわいそうに感じてしまうかもしれませんが、グッと堪えて夜鳴きには応じないようにしましょう。

愛猫からなるべく目を離さない

お迎えした当日の猫は、どのような行動を取るのか予測がつきません。

思いがけない隙間に入り込んでしまったり、高いところに登って降りられなくなったりすることもあります。

そのような予期せぬ行動は、時に重大な怪我に繋がってしまうこともあります。

必要以上に構う必要はありませんが、お迎えする当日は時間に余裕をもって愛猫からなるべく目を離さないようにしましょう。

飼い主さん以外の人にはなるべく会わせない

お迎えしたばかりで緊張している猫を多人数で囲むのは、猫にとって多大なストレスになります。

怯えて攻撃的になってしまい、お互いに怪我をしてしまう結果になりかねません。警戒心が高まってしまい、環境に慣れるまでに時間もかかるようになってしまいます。

お迎えした当日はご家族の中でも中心でお世話される方に限るなど工夫をして、ゆっくり慣れさせるようにしましょう。

愛猫の体調に気を配る

お迎えした時の環境の変化に伴い、体調にも変化が起きることがあります。食事の量や水を飲む量などに気をつけて、愛猫の体調に注意しましょう。

特に排泄は健康チェックのバロメーターになります。トイレを掃除する時に尿の量や便の状態を確認しましょう。

もしも、尿の量が少なかったり、便の状態がおかしいと感じたら、早めに動物病院を受診しましょう。

様子がおかしいと思ったら動物病院へ

猫が体調不良を起こした時の主な症状は下記になります。日々のお世話の中で当てはまる症状が見られたら、早めに獣医さんに診察してもらいましょう。

- 元気がない

- 下痢や嘔吐

- 発熱

- ぐったりしている

- 呼吸が荒い

- 鼻水や咳

- おしっこやウンチの状態がおかしい

猫は野生で生活していた名残から、本能的に体調不良を隠してしまう生き物です。そのために、動物病院を受診したときには、病気が進行していることも少なくありません。

早期発見は早期回復に繋がります。かわいい愛猫と健やかに過ごせるように、スキンシップを取りながら、健康チェックを行うようにしましょう。

愛猫と暮らすための飼い方ポイント

猫をお迎えしてから一緒に暮らし始めたら、何をすべきか、何に気をつけるべきか。一緒に暮らしていく上で注意したいポイントや、飼い方についてまとめました。

しつけとコミュニケーション

基本的なしつけは必ず行う

猫は犬ほどしつけが容易ではありません。しかし、全くしつけもしないまま一緒に過ごすのは、猫にとっても飼い主さんにとっても良いことにはならないでしょう。

特に次のようなポイントについては早い段階からできることを考えなければいけません。

愛猫と一緒に過ごす中で、最低限のしつけは必要になってきます。トイレや爪とぎの場所などは、猫本来の習性を活かすことで早く覚えます。

猫の場合、しつけというよりも成功する方向へと促すこと、そして飼い主さん自身で対策をするというのが大切になります。

用意したトイレや爪とぎに上手に誘導して、基本的なしつけはしっかり行いましょう。

いろんな部位に触られることに慣らす

体に触れられることに慣れさせると、しつけが容易になります。特に下記の部位に触られることに慣れさせておくと良いでしょう。

- 目の周り

- 口周り

- 口の中(歯や歯茎)

- 耳

- 胴全体

- 足や足先

- しっぽ

体に触れられると怪我などの異常に、いち早く気がつくことができます。日常的な健康チェックにも役立ちますので、日頃からスキンシップを取りながら、触れるようにしましょう。

目や口周りは慣れていないと、極端に嫌がってしまったり、飼い主さんが噛まれてしまう場合があります。毎日少しずつ触って、嫌がらないように慣れさせるようにしましょう。

キャリーバッグに入ることに慣れさせる

猫は犬のようにハーネスをつけて外出することは難しいですし、キャリーバッグに慣れさせることは移動に役立ちます。

病院に行く時やペットホテルに預ける時など、キャリーバッグはとても重要なアイテム。キャリーバッグで過ごすことが苦痛にならないように、日頃から慣れさせておきましょう。

また災害時の避難のときも必ずキャリーバッグが必要になり、避難所でのトラブルも避けられます。安心して過ごせる場所だと覚えさせるようにしましょう。

一緒に遊んでスキンシップを取る

猫はとても活発で一緒に遊ぶと、とても喜びますので猫じゃらしや紐などを利用して、沢山遊んであげましょう。

毎日きちんと運動することは、完全室内飼いが一般的で運動機会の少ない猫にとって、肥満防止やストレス解消にもなります。積極的にスキンシップを取って、愛猫と良い関係を築いて行きましょう。

ただし、紐や小さなおもちゃは、そのままにしておくと誤飲することがあります。

飲み込んでしまわないような大きなおもちゃは安全かもしれませんが、基本的には遊んだ後に片付けるようにしましょう。

健康管理とケア

体のケアは早めに慣れさせる

猫はイタズラ好きなので、体を汚すことがあります。狭い場所も好きなので、気付いたらホコリをつけて戻ってくることもあります。

健康を保つためにも、日常的なケアに慣れさせておきましょう。

猫は自分の被毛を舐めて綺麗にしますが、歯磨きや耳掃除は行えません。歯石や耳垢がたまると病気になる引き金になってしまいます。

被毛に付着した汚れを舐め取ってしまうことで、逆に異物を体内に取り込んでしまうこともあります。

ブラッシングやシャンプーに慣れさせておくことは、誤飲防止にも繋がるでしょう。衛生で健康的に過ごせるように、日頃からケアを嫌がらないようにしつけることをおすすめします。

キャットフードは成長に合わせて与える

猫は成長に合わせて必要な食事の量も変わります。離乳期はまだ消化器官が発達していないため、柔らかいウェットフードが最適です。一度の食事量も少ないために、数回に分けて与えます。

その際は、長時間空腹になると低血糖になりやすくなるため、できるだけ与える間隔は一定にしましょう。

成長期は成猫よりも多くのエネルギーと栄養素が必要になりますので、子猫用のドライフードやウェットフード、フレッシュフードを与えます。

成猫期ではドライフードを中心に、ウェットフードやフレッシュフードで水分補給もできるようにしておくと、水を飲まない子でも水分補給がしやすくなります。

愛猫が健康に育つように、ライフステージごとに適切なキャットフードを与えるようにしましょう。

フードの切り替えは1~2週間ほどかけて徐々に行う

フードを一気に切り替えてしまうと、猫が戸惑ってしまい、食べなくなることがあります。

フードを切り替える時は、与えていたフードに新しいフードを混ぜて徐々に変更にするようにしましょう。

また、フードの匂いや味で選り好みすることもあります。その際は、試供品や1回分のフードを利用して、どのフードが喜ぶのか探すとフードロスにもなります。

栄養のバランスを考慮しつつ、愛猫の食いつきが良い最適なフードを選びましょう。

肥満防止のために食事量はコントロールする

猫は犬のようにお散歩に連れて行かないために、どちらかと言えば肥満になりやすいです。食事を食べるだけ与えてしまうと、カロリー消費が追いつかずに太ってしまいますし、おやつをあげるならなおさらです。

運動は飼い主さんも参加して遊んであげるのと同時に、食事の量をコントロールして肥満防止を心がけましょう。

またお外に散歩に行かない分、屋内で沢山遊んであげることも肥満防止になります。スキンシップも取れますので、たっぷり運動させてカロリー消費に努めましょう。

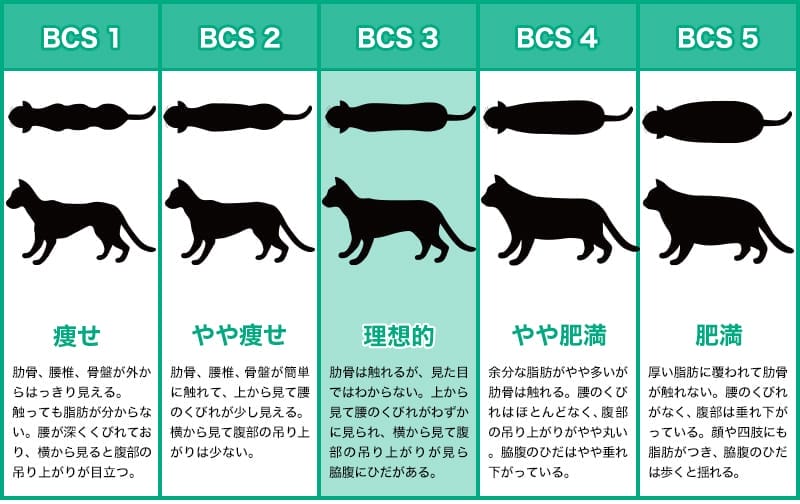

肥満かどうかについては上記のボディコンディションスコア(BCS)を基準に、理想的とされているBCS3を目指すようにしてください。

トイレは常に清潔な状態を維持する

猫はとてもキレイ好きです。そのためトイレが汚れているとトイレを我慢してしまい、膀胱炎などの病気の原因になることもあります。

また、汚れたトイレでの排泄を嫌うようになり、トイレ以外の場所で粗相をするようになってしまうかもしれません。

人獣共通感染症は多くないものの、猫の排泄物を媒介して感染症が飼い主さんにもうつることがあります。

トイレは常に清潔に保つことが、愛猫のためでもあり、飼い主さんのためでもあるのです。

定期的に健康診断を受ける

広く知られていることだと思いますが、猫は体調が悪いことを隠そうとする傾向があります。わかりにくいところに怪我をすると被毛に覆われて、発見が遅れることもあるでしょう。

普段通りに見えても、気がつかないうちに大きな病気を発症している可能性も否定できません。

健康診断は、外見からはわからない病気を発見するのに最適です。定期的に動物病院で検診を受けて、愛猫が健康で長生きできるように気をつけましょう。

予防接種は毎年受ける

猫の予防接種は義務化されているものがないものの、最低限接種しておきたいワクチンがあります。

もっとも一般的なのは混合ワクチン。通常は3種混合ワクチンと5種混合ワクチンがあります。いずれのワクチンも命に関わる病気から愛猫を守ってくれます。

かかりつけの動物病院で獣医師と相談しながら、毎年ワクチン接種を行いましょう。

猫は犬のように狂犬病ワクチンを義務づけされていませんが、狂犬病にも罹患します。狂犬病は全ての哺乳類が罹患する可能性がある病気です。心配がある場合は獣医さんに相談しましょう。

必要に応じて去勢・避妊手術を検討する

女の子の猫は沢山の子猫を産みます。多い子ですと、一度に5匹以上産むこともあります。産まれてくる子猫に責任がもてないのであれば、避妊手術を行うようにしましょう。

男の子の猫も去勢することで発情期の匂いづけ(スプレー)を防げたり、生殖機能に関わる病気の予防にもなります。

子孫まで責任をもつ覚悟がなければ、不幸な命を減らすためにも去勢・避妊手術を考えるようにしましょう。

住環境の整備と安全対策

愛猫が過ごしやすい室温に設定する

猫の快適に過ごしやすい室温は、人間が快適に過ごせる室温よりもやや高めだと言えます。

ただ、無理して快適な室温ぴったりに保つ必要はなく、ひとつの目安として維持してあげると良いです。

| 快適な室温 | 25℃前後 |

| 快適な湿度 | 40%~60% |

現在の家猫の先祖は、エジプトのリビアヤマネコと言われています。暑い地域に先祖をもちますが、極端に暑さに強いわけではありません。

日本は高温多湿の気候であり、近年の夏は30℃を簡単に超えます。猫の汗腺は肉球と鼻先にしかなく、犬のように口呼吸で体温を下げることもできません。

体内に熱がこもり、熱中症にならないように上記の表を参考にして、愛猫が快適に過ごせる空間を作りましょう。

お留守番の練習は短時間から始める

猫はお留守番が得意な動物と言われていますが、お留守番のためにはしっかりとした準備・練習が大切です。

お留守番に慣れていない猫は、ひとりで過ごす時間が長くなると不安やストレスを感じてしまいます。

そのためお留守番の練習は短時間から始め、徐々に時間を長くしていくのが良いでしょう。

成猫になれば1泊程度はお留守番が可能だと言われているので、少しずつ問題がないか確認していくと安心です。

脱走防止対策は徹底する

猫は好奇心がとても強い動物です。室内にはない刺激を求めて外に出たがることもあります。

しかし猫が外に出てしまうと、さまざまなトラブルに巻き込まれる危険性も十分に考えられます。

- 戸締りをしてロックをかける

- 脱走対策ゲートを設置する

- 屋外のベランダや柵にネットを張る

- マイクロチップを装置する

- 首輪に迷子札を装置する

猫は思っている以上に体が柔らかく、ちょっとした隙間であってもスルッと抜け出してしまいます。愛猫を守るためにも、上記のような脱走対策を行いましょう。

新鮮なお水が飲める場所を複数設置する

猫はいくつかの水飲み場を転々と移動する傾向があります。屋内にいくつか専用の水飲み場を設置して、好きな時に新鮮なお水が飲めるようにしましょう。

また、食事する場所の近くの水飲み場よりも、遠い水飲み場を好む傾向があります。狩りの習性から獲物の近くの水は汚れやすいために避けるという説がありますが、理由は今のところ不明です。

しかし、お水を沢山飲んでくれるのは、腎不全予防にもなります。愛猫がよくお水を飲める場所を探して、設置するようにしましょう。

愛猫の関節に負担がかからない床材にする

猫は立体的に運動を行います。特徴的なジャンプ力を発揮したり、持ち前の脚力で部屋を走り回ります。

その際に、フローリングやタイルだと滑って、足を痛めたり転んでしまう要因になりかねません。愛猫が怪我することなく存分に遊べるように、床材は滑りにくい素材を選びましょう。

また、猫は自分の毛玉を吐くことも多いため、洗える素材を選ぶことでカーペットを衛生的に保つことも可能です。

ペットカーペットを使うことで防音対策にもなるので、病気や怪我をしないように工夫をしましょう。

万が一の備え

ペット保険の加入を検討する

猫の病気には保険が適用されません。診察代や手術費用は全て実費となります。

去勢や避妊は自治体によっては補助金もありますが、その他の病気は多大な費用がかかることもあります。経済的な困窮にならないように、ペット保険への加入も検討しましょう。

実際のところ、ペット保険は犬よりも猫の方がやや安く設定されていることが多く、大きな負担にはなりづらいです。

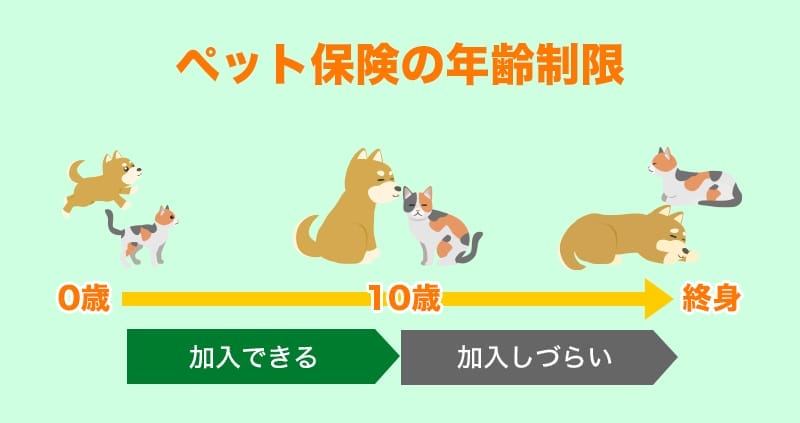

また、猫が高齢になると、保険への加入もハードルが高くなります。加入をする際は、できるだけ早めに手続きをするようにしましょう。

野良猫を迎え入れたらマイクロチップ装着を検討する

野良猫は外での生活を覚えています。そのため、お迎えしてもお外に行きたがる子が多く見受けられます。万が一逃げ出してしまった時のために、マイクロチップの装着を検討しましょう。

マイクロチップを装着すれば、保健所や動物病院で保護されたときに、発見に役立ちます。愛猫と会えなくなるようなことにならないように、脱走してしまったときのことも考慮しましょう。

迷子札と併用すると、より一層発見がしやすくなるため、おすすめします。

猫を迎え入れられる場所

猫をお迎えできる場所はペットショップ、ブリーダー、譲渡会とさまざまなところがあります。

特定の猫種をお迎えしたいというときにはペットショップやブリーダーが適しています。

その一方で、野良猫を保護するのも、もちろんありです。ご家庭の事情や飼育環境を考えて、どこからお迎えするのかベストなのか、じっくり検討しましょう。

小さくてもかけがえのない命です。お迎えする時は必ず事前準備をしっかり行い、終生飼育する覚悟と責任をもって万全の態勢で望みましょう。

ペットショップ

ペットショップからお迎えする時は、店員さんによくお話を伺うようにしましょう。普段からお世話をしている店員さんは、その子の性格や習性をよく知っています。

フードに関しても、どのフードを与えているのか把握しているため、お迎え後の食事の手助けになります。

ペットショップによりますが、その場でペット保険に加入できることもあります。お迎え前にしっかりお話を聞いて、検討するようにしましょう。

ブリーダー(キャッテリー)

ブリーダーさんからお迎えするメリットは、親猫の血統がわかることや特徴を専門的に理解していることでしょう。

譲渡可能になるまでお世話をしてくれますので、必要な予防接種や健康診断も終えていることがあります。

また動物愛護法により、ブリーダーさんの猫舎を訪問して対面できることもメリットです。

お迎えしたい子と出会えた時は、ブリーダーさんとしっかりお話して手続きを行うようにしましょう。

譲渡会や里親制度

譲渡会や里親募集からお迎えする時は、開催される譲渡会に足を運ぶようにしましょう。

実際に対面することで、どんな子なのかわかるメリットがあります。もしお迎えしたい子と出会えたのなら、主催の方とお話して、譲渡の手続きをしましょう。

手続きは主催により異なりますが、一般的にはトライアル期間が設けられています。ご家庭の事情や環境にマッチしているか確認できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

猫は犬以上に保護されている子が多い

「街中には野良猫ぐらいいるだろう」というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、こうした猫たちは安全のために保護されます。

犬以上に野良や飼い主さんがいない子は多く、環境省が公表しているデータによると、2023年4月1日~2024年3月31日のデータは以下の通り。行政による引き取り数は犬の約1.3倍。そして殺処分数は犬の約3.25倍です。

| 種類 | 引き取り数 | 処分数 | 殺処分数のうち幼齢個体 |

|---|---|---|---|

| 犬 | 19,352 | 2,118 | 388 |

| 猫 | 25,224 | 6,899 | 4,036 |

上記からもわかるように、殺処分されている子たちの幼齢個体に限って言えば、犬の約13倍。

これだけの数の子猫たちが殺処分されている以上、お迎え方法は保護猫を優先的に考えるということをおすすめします。

この記事の執筆者

ライター/愛玩動物飼養管理士/トリマー/グルーマー/ベテリナリーテクニシャンズ

地元の動物園や水族館に観察しに行ったり、遠方の生物イベントまで足を運んだりしています。

現在は、保護猫と拾い猫の下僕。毎日布団の奪い合いをしています。

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。

※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)